第七章数量性状的改良原理

- 格式:ppt

- 大小:169.50 KB

- 文档页数:3

数量性状的选择原理与方法遗传性原理是指数量性状在一定程度上受遗传因素控制,拥有遗传变异。

根据数量性状的遗传方式可分为基因型型、基因频率和基因效应等多个方面进行评估。

选择性原理是指选择个体的数量性状时,应该根据性状与经济利益直接相关的程度,尽可能选择对提高经济效益有着较大贡献的个体。

适应性原理是指在选择个体的数量性状时,应根据目标环境和生长条件来考虑。

选择的个体必须适应目标环境,能够在相应的生态位上充分发挥功能。

直接选择法是指通过直接测量或观察数量性状的表现形式,以此为依据进行选择。

这种方法适用于那些数量性状测量简单、易于获取的情况。

例如,对于作物的产量性状,可以根据每株或每单位面积的产量进行测量,直接确定高产个体。

间接选择法是通过选择与数量性状有关的可测指标进行间接选择。

这种方法适用于那些数量性状无法直接测量或操作困难的情况。

例如,通过选取植株高度与产量之间的相关性来选择高产作物。

间接选择法可以根据数量性状的遗传背景、遗传相关性和选择效应等指标进行选择。

在数量性状的选择过程中,还可以结合遗传统计学方法,如相关分析、配合力分析、遗传进展分析等,对数量性状的遗传特性进行深入研究,为选择优良个体提供更科学的依据。

需要注意的是,数量性状的选择不仅仅局限于单一性状,还需要综合考虑多个数量性状之间的关系,进行多性状选择。

这样可以更全面地评估个体的育种潜力,提高选种效果。

综上所述,数量性状的选择原理与方法是一项重要的育种技术,它可以帮助农作物育种者选出更具经济效益和适应性的个体,为农业生产提供更好的品种和种质资源。

同时,通过与遗传统计学方法结合,可以进一步加强对数量性状的深入研究,为育种工作提供更科学的理论依据。

植物遗传改良利用遗传学方法改良植物性状遗传改良是人类通过选择和改良植物的基因组,以达到改良植物性状的目的。

遗传学方法是其中最主要和有效的手段之一。

本文将介绍植物遗传改良的原理、方法和应用。

一、植物遗传改良的原理植物的性状是由基因组决定的,因此改良植物的性状就需要通过改变基因组中特定基因的表达来实现。

植物遗传改良的原理主要包括以下两个方面:1. 选择育种选择育种是根据个体的优劣,有选择地将具有有利性状的个体作为亲本,使其进行繁殖,通过遗传的方式传递有利的基因,从而使后代的性状得到改良。

选择育种所依赖的基本原理是优胜劣汰,通过不断选择表现良好的个体,逐渐提高整个种群的性状。

2. 杂交育种杂交育种利用两个不同个体之间的杂交产生的优势,在后代中出现杂种优势,即表现出比亲本更为显著的性状。

通过合理选择亲本,使其具有互补的优势基因,并进行杂交,可以改良植物的性状。

在杂交育种中,选择适宜的亲本和杂交技术是关键因素。

二、植物遗传改良的方法植物遗传改良的方法多种多样,这里主要介绍常见的几种方法。

1. 选择与选种选择是指根据某一性状去选择出生长良好、产生高产量或其他良好性状的个体,并将其用作下一代的亲本。

选种是在选择的基础上,对选择出的优良个体进行进一步的选择和繁殖。

通过选择与选种,可以逐步提高植物群体的性状。

2. 杂交育种杂交育种是将两个不同基因型的个体进行杂交,并将其后代中的具有优良性状的个体选择和繁殖,使后代整体性状得到改良。

杂交育种可以充分利用不同亲本之间的优势基因,增加种内的遗传变异,培育出具有良好性状的新品种。

3. 突变育种突变育种是利用自然界或通过人工诱导获得的突变体进行育种。

突变体具有新的性状,通过选择和选种,使突变体的优良特性稳定表达在后代中,从而获得新品种。

4. 基因工程基因工程是利用现代生物技术手段,将具有特定性状的基因导入植物中,使其表达并获得新的性状。

基因工程包括基因克隆、基因转化等技术,广泛应用于植物遗传改良中。

数量性状基因定位的原理及方法随着现代分子生物学的发展和分子标记技术的成熟,已经可以构建各种作物的分子标记连锁图谱。

基于作物的分子的标记连锁图谱,采用近年来发展的数量性状基因位点(QTL)的定位分析方法,可以估算数量性状的基因位点树目、位置和遗传效应。

本文介绍了数量性状基因定位的原理以及分析方法.每一种方法都有自己的优点,但也存在相应的缺陷。

1 数量性状基因定位的原理孟德尔遗传学分析非等位基因间连锁关系的基本方法是,首先根据个体表现型进行分组,然后根据各组间的比例,检验非等位基因间是否存在连锁,并估计重组率。

QTL定位实质上就是分析分子标记与QTL之间的连锁关系,其基本原理仍然是对个体进行分组,但这种分组是不完全的。

2 数量性状基因定位的方法自然界存在生物个体的性状、品质等多为数量性状,它们受多基因的控制,也易受环境影响。

.多基因及环境的共同作用结果使得数量性状表现为连续变异,基因型与表现型间的对应关系也难以确定.因此,长期以来,科学工作者只是借助数理统计方法,将复杂的多基因系统作为一个整体,用平均值和方差来表示数量性状的遗传特征,而对单个基因的效应及位置、基因间的相互作用等无法深入了解,从而限制了育种中数量性状的遗传操作能力。

20 世纪80 年代以来发展的分子标记技术为深入研究数量性状的遗传规律及其操作创造了条件, 提高了植物育种中目标数量性状优良基因型选择的可能性、准确性及预见性。

下面主要介绍了几种定位方法。

2。

1 QTL 定位方法连锁是QTL定位的遗传基础.QTL 定位是通过数量性状观察值与标记间的关联分析,即当标记与特定性状连锁时,不同标记基因型个体的表型值存在显著差异,来确定各个数量性状位点在染色体上的位置、效应,甚至各个QTL 间的相关作用。

因此,QTL 定位实质上也就是基于一个特定模型的遗传假设,是统计学上的一个概念,有可信度(如99%,95%等),与数量性状基因有本质区别(图1)。

数量性状的遗传数量性状指的是一个生物体的某种性状具有连续性质,在一个种群中表现出一定的变异程度,且受多种基因和环境因素的影响。

例如人体身高、体重等就是数量性状。

数量性状由多个基因的作用所决定,被称为多基因性状。

与单基因性状不同的是,多基因性状不符合孟德尔遗传定律。

数量性状的遗传规律经过长时间的探究,现已初步得出。

从基因层面探究数量性状的遗传数量性状的基因型及其表现形式比较复杂,同一基因型的个体之间也会存在表现形式的差异。

基因由两条相同或不同的基因座构成,分别来自父母亲。

在数量性状的遗传中,每个基因座所对应的基因影响数量性状的大小和表现型。

同时,多个基因座共同作用于数量性状,这种作用关系被称为加性效应(additive effect)。

数量性状的遗传规律主要有:性状值=基因值+环境值,基因型对数量性状的影响呈现正态分布,且受到染色体上多个基因的影响。

数量性状的遗传模式数量性状的遗传规律有三种模式:常染色体显性遗传、常染色体隐形遗传以及性联遗传。

常染色体显性遗传的表现形式是当一个自由基因突变,双等位基因后者扰动的时候,显性基因造成的表现现象。

例如,人体的眼睛颜色就是常染色体显性遗传的一种表现。

常染色体隐性遗传与常染色体显性遗传类似,不同的是表现基因是一种隐性基因。

这种遗传模式表现突变基因表现在两条染色体上都具有相同的表现现象。

例如,某些人患有系统性红狼疮就是常染色体隐性遗传的一种表现。

性联遗传指由X和Y染色体来遗传。

X染色体上的基因对于女性来说是双等位基因,由于女性有两个X染色体,所以会出现多种表现型。

而男性由于只有一个X 染色体,所以表型变化更加显著和恒定。

例如,红绿色盲就是一种典型的性连锁遗传疾病。

数量性状的计算分析数量性状的遗传变异分析可以通过基因型频度分析、亲权分析和遗传连锁分析来进行。

(1)基因型频度分析:由于每个基因座共有两个等位基因,因此可将一个种群中某一基因座的等位基因频率进行 PA+Pa=1,其中PA为某一基因座等位基因A 的频率,Pa为某一基因座等位基因a的频率。

数量性状选择原理与方法数量性状选择是一种遗传改良方法,用于改进种群中的数量性状。

数量性状是指可以通过定量测量和统计处理的,对个体数量发生影响的性状。

数量性状常常涉及数量性状是一些物种在其自然条件下或相应的培育条件中显现出来的表现。

在选择原理方面,数量性状选择遵循以下几个基本原则:1.遗传性原则:数量性状选择基于对性状遗传性的了解。

只有当数量性状受到遗传控制时,才能通过选择来改良这些性状。

2.突变原则:在数量性状选择中,如果我们发现一些个体具有突变的数量性状,那么我们可以选择并繁殖这个个体,以期望获得更多具有这种优良性状的后代。

3.遗传预测原则:数量性状选择应基于对数量性状的遗传规律的预测。

通过对显性和隐性基因的了解,我们可以预测在种群中将表现出来的数量性状。

在选择方法方面,数量性状选择可以采用以下几种方法:1.个体选择法:这是最基本的选择方法,即从一个种群中选择具有优良数量性状的个体进行繁殖。

这可以通过定量测量和比较个体间的数量性状来实现。

2.家系选择法:这种方法是选择整个家系作为选择的单位。

通过繁殖那些具有优良数量性状的家系,可以逐渐改良种群中的数量性状。

3.杂交选择法:这种方法通过杂交不同家系之间的优良数量性状,融合不同家系的优点,产生具有更好数量性状的后代。

4.群体选择法:这种方法是基于群体中所有个体的数量性状,而不是仅仅选择个体或家系。

通过选择具有较好数量性状的整个群体进行繁殖,可以改良整个种群中的数量性状。

5.混合选择法:这种方法是将个体选择法、家系选择法、杂交选择法和群体选择法等多种选择方法结合起来,以更好地改良种群中的数量性状。

总之,数量性状选择是一种有效的遗传改良方法,可以通过选择具有较好数量性状的个体、家系、群体或通过混合选择的方式来改良种群中的数量性状。

正确理解和应用选择原理和方法,可以实现对数量性状的有效改善和优化。

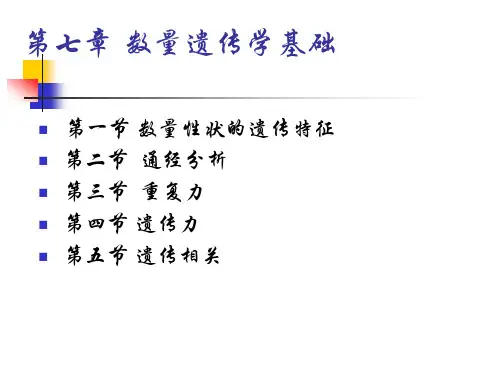

【遗传学】第七章数量性状遗传第九章数量性状遗传本章重点:1. 数量性状的特征及与质量性状的区别;2. 遗传率和在育种上的应用;3. 近亲繁殖和回交的遗传效应;4. 纯系学说和意义;5. 杂种优势。

前述的遗传现象是基于一个共同的遗传本质,即生物体的遗传表现直接由其基因型所决定→可根据遗传群体的表现变异推测群体的基因型变异或基因的差异。

质量性状(qualitative trait)的特点:表现型和基因型的变异不连续(discontinuous),在杂种后代的分离群体中→可以采用经典遗传学分析方法研究其遗传动态。

生物界中还存在另一类遗传性状,其表现型变异是连续的(continuous)→数量性状(quantitative trait)。

例如,人高、动物体重、植株生育期、果实大小,产量高低等。

表现型变异分析→推断群体的遗传变异→借助数量统计的分析方法→分析数量性状的遗传规律。

数量性状的类别:①严格的连续变异(Continuous variation):如人身高;株高、粒重、产量;棉花纤维长度、细度、强度等;②准连续变异(Quasi continuous variation):如分蘖数(穗数)、产蛋量、每穗粒数等,但测量其值时,每个数值均可能出现,不出现有小数点数字。

但有的性状即有质量亦有数量性状的特点质量-数量性状。

第一节数量性状的遗传学分析数量遗传学是在孟德尔经典遗传学的基础上发展而成的一门学科,但与孟德尔遗传学有明显的区别。

1918年,费希尔(Fisher R.A.)发表“根据孟德尔遗传假设对亲子间相关性的研究”论文→统计方法与遗传分析方法结合→创立数量遗传学。

1925年著《研究工作者统计方法》一书(Statistical Methods for Research Workers),为数量遗传学的研究提供了有效的分析方法。

首次提出方差分析(ANOV A)方法, 为数量遗传学发展奠定了基础。

一、数量性状的多基因假说根据多基因假说(multiple factor hypothesis),每一个数量性状是由许多基因共同作用的结果,其中每一个基因的单独作用较小,与环境影响所造成的表型差异差不多大小,因此,各种基因型所表现的表型差异就成为连续的数量了(一)多基因假说的实验依据A P 红粒×白粒↓F1 红粒↓F2 3/4红粒:1/4白粒B P 红粒×白粒↓F1 粉红粒↓F2 15/16红粒:1/16白粒C P 红粒×白粒↓F1 粉红粒↓F2 63/64红粒:1/64白粒在A中,1/4红粒:2/4中等红:1/4白粒在B中,1/16深红:4/16次深红:6/16中等红:4/16淡红:1/16白色在C中,1/64极深红:4/64深红:15/64次深红:20/64中等红:15/64中淡红:6/64淡红:1/64白色种皮颜色深浅程度与基因数目有关。

性状遗传与品种改良的研究性状遗传是关于植物或动物个体性状在后代中的表现和遗传规律研究。

通过对各种性状的遗传规律研究,可以实现对作物和动物品种的改良,提高其经济价值和生态价值。

一、性状遗传的基本原理性状遗传的基本单位是基因。

每个性状都与一定数量的基因有关,这些基因会影响性状的表现。

基因有两个副本,通常称其为“等位基因”,一个来自母亲,另一个来自父亲。

这两个等位基因可以不同,称为“杂合”,也可以相同,称为“纯合”。

基因的表现称为表型,基因的形式称为基因型。

基因型和环境因素共同确定了表型。

例如,植物的高度既受基因影响,也受到环境因素影响,诸如灌溉水量、肥料浓度等。

遗传学家利用各种遗传分析技术研究性状的遗传规律。

其中,最常用的是孟德尔遗传学。

二、孟德尔遗传学孟德尔是一个奥地利的修道士,他在19世纪60年代通过一系列育种实验发现了孟德尔遗传学的基本规律。

孟德尔遗传学主要研究单个性状的遗传。

孟德尔定义了两种基本类型的等位基因:显性和隐性。

显性基因会完全表现在杂合或纯合条件下,隐性基因只有在纯合条件下才会表现。

人们用字母表示基因,通常大写字母表示显性基因,小写字母表示隐性基因。

孟德尔的工作是植物遗传学和动物遗传学的开端,随后,人们逐渐明确了遗传学的基本原理以及基因的组成结构等方面的信息。

三、多位点遗传在实际的品种改良过程中,往往涉及到多个性状的遗传问题。

例如,农作物的产量和品质,鸡或猪的体重和肉质。

这时候,研究者需要探究多位点遗传和性状间的相关性。

多个基因同时调节同一个性状时,它们的遗传作用可能是叠加的,或者是相互影响的。

这样的性状遗传称为多位点遗传。

研究多位点遗传需要采用复杂的手段,例如基因芯片或全基因组测序。

这些技术可以揭示基因位点间互动的效应。

四、基因编辑技术随着遗传学的研究深入,人们发现基因突变和基因交换等现象会导致遗传变化,从而引起性状的改变。

基因编辑技术通过有目的地改变基因结构,实现对性状的精确改良。

第七章数量性状的遗传分析以前所学性状如水稻的梗与糯,豌豆种子的圆与皱等。

相对性状差异明显,一般没有过渡类型,这种变异为不连续变异,呈不连续变异的性状叫质量性状。

通常把差异不明显的变异叫连续变异,呈连续变异的性状叫数量性状。

如作物的产量、成熟期,棉花的纤维长度等。

数量性状的遗传要比质量性状复杂得多,它是由多对基因控制的,而且它们的表现容易受环境的影响(则受遗传因素的影响较小),同一品种在不同环境条件下,数量性状的表现会有很大的差别。

因此,研究数量性状的遗传时,往往要分析多对基因的遗传表现,并要特别注意环境条件的影响。

第一节数量性状的遗传分析一数量性状的遗传特点艾默森(R.A Emerson),伊斯特(R.A East)用短穗玉米P1和长穗玉米P2杂交,结果如下:1、特点:第一是连续变异,数字表示第二表型易受到环境影响P 1 P2、F1每个群体所有个体基因型都相同但个体有差异,如F19—15cm,F2群体个体基因型不同,变异是由基因型和环境共同作用结果。

2、数量性状的表型在统计学上的特征(1)两个纯合亲本杂交,F1往往表现为中间类型;(2)F1和F2的平均表现接近,但F2的变异程度大于F1;(3)数量性状的表型特征体现在群体而不是个体;(4)表型变化服从于正态分布。

二、数量性状遗传的多基因假说(一)小麦粒色杂交1909年尼尔森(Nilsson)实验:小麦子粒颜色硬质多为红粒,粉质多为白粒。

红粒×白粒红粒红粒(浅红,最浅红):白=3:1红粒×白粒红粒红粒(深红,中红,浅红,最浅红):白=15:1 红粒×白粒红粒红粒(最深红,暗红,深红,中红,浅红,最浅红):白=63:1解释:用R1r1,R2r2,R3r3表示小麦红粒白粒。

假设R为控制红色素形成的基因,r为不能控制红色素形成的基因。

R1R2R3为非等位基因,其对红色素的合成效应相同,且为累加效应。

(1)红粒r1 r1r2r2R3R3×白粒r1r1r2r2r3r3红粒r1r1r2r2R3r32R 1R1r 2r浅红最浅红白(3种)(2)红粒r1 r1R2R2R3R3×白粒r1r1r2r2r3r3红粒r1r1R2r2R3r34R 3R1r 2R2r 1R3r 4r深红中红浅红最浅红白(5种)(3)红粒R1 R1R2R2R3R3×白粒r1r1r2r2r3r3红粒R1r1R2r2R3r36R 5R1r 4R2r 3R3r 2R4r 1R5r 6r最深红暗红深红中红浅红最浅红白(7种)F2表型的类型:2N+1种,频率(1/2R+1/2r)2n展开后各项系数(二)多基因假说:(1)数量性状是由多对基因控制的,每个基因对表型的影响或作用微小,把这些控制数量性状作用微小的基因叫微效基因。