人教版初三化学下册科学探究-反应后溶液中溶质成分的探究

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:4

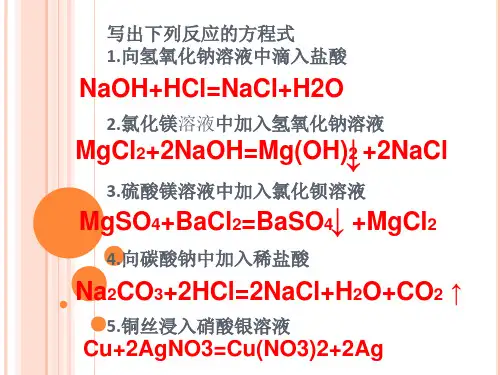

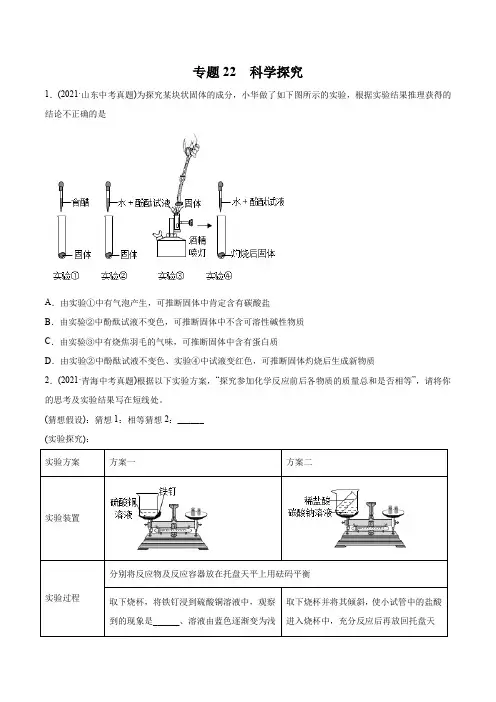

专题22 科学探究1.(2021·山东中考真题)为探究某块状固体的成分,小华做了如下图所示的实验,根据实验结果推理获得的结论不正确的是A.由实验①中有气泡产生,可推断固体中肯定含有碳酸盐B.由实验②中酚酞试液不变色,可推断固体中不含可溶性碱性物质C.由实验③中有烧焦羽毛的气味,可推断固体中含有蛋白质D.由实验②中酚酞试液不变色、实验④中试液变红色,可推断固体灼烧后生成新物质2.(2021·青海中考真题)根据以下实验方案,“探究参加化学反应前后各物质的质量总和是否相等”,请将你的思考及实验结果写在短线处。

(猜想假设):猜想1:相等猜想2:______(实验探究):(反思评价)你认为猜想______是错误的,其原因是______。

3.(2021·黑龙江中考真题)碳酸钠在生活中有广泛的用途,某化学兴趣小组同学为探究碳酸钠的化学性质,进行了如下实验:向盛有适量碳酸钠溶液的四支试管中分别加入下列试剂,实验现象记录如下:试管3中发生反应的化学方程式为_______________________________________。

化学兴趣小组的同学对反应后溶液中溶质的成分进一步探究:小组同学将试管3中的物质过滤,得到滤液A 。

(提出问题)滤液A 中溶质的成分是什么? (猜想与假设)猜想一:NaOH 猜想二:NaOH 和Na 2CO3 猜想三:________________ 猜想四:NaOH 、Na 2CO 3和Ca(OH)2 (活动探究)①小组讨论:有同学认为猜想四不成立,原因是______________________________。

②甲、乙两位同学分别用不同的方法进行实验: (反思与评价)①碳酸钠溶液呈______性,可以和盐酸、氢氧化钙、氯化钡等物质发生反应。

②要验证反应后物质的成分,既要考虑生成物,还应考虑_____________________。

4.(2021·广西中考真题)梧州市某中学化学兴趣小组对干电池内含有的物质及电能的产生有了浓厚的兴趣,在老师的指导下进行以下探究实验。

章节测试题【答题】(2)小丽提出不同意见,她认为在污染面积较大且不能使用酸碱指示剂的情况下,无法确定酸碱是否完全反应,因为______。

【答案】NaOH与HCl反应现象不明显【分析】本题考查本题考查中和反应的应用。

【解答】在没有使用酸碱指示剂的情况下,无法确定酸碱是否完全反应,因为NaOH与HCl反应现象不明显。

【答题】(3)通过以上讨论,大家决定用盐类物质处理酸液,例如______(填写一种具体物质)。

【答案】Na2CO3(CaCO3等)【分析】本题考查酸的化学性质。

【解答】根据已学知识,盐酸能与碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳,则盐酸也能与其他碳酸盐反应。

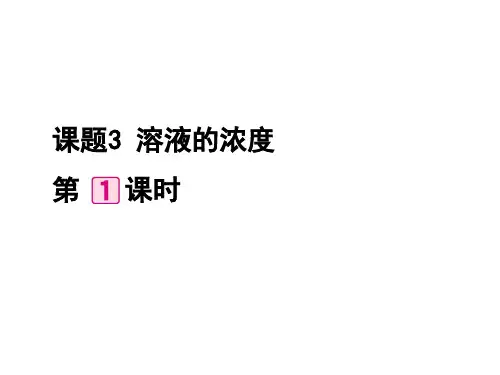

1.【综合题文】用下图所示装置进行实验,验证二氧化碳与氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液都能发生反应。

2.【答题】在氢氧化钠溶液中加入X溶液并插入温度计,逐滴加入硫酸溶液,观察到红色褪去,温度计示数上升。

证明碱与酸能发生反应,且放出热量。

(1)加入的X溶液应该是______溶液;(2)甲同学提出滴入的硫酸不能用浓硫酸,他的理由是______;(3)乙同学提出红色褪去不能说明酸和碱恰好反应完全,为了证明酸是否过量,可以取上层清液再加入______,若有现象,说明酸过量。

A.铜B.铁C.BaCl2溶液D.KOH溶液【答案】(1)酚酞;(2)浓硫酸溶于水会放热;(3)B【分析】本题考查酸和碱的化学性质。

【解答】在氢氧化钠溶液中加入X溶液并插入温度计,逐滴加入硫酸溶液,观察到红色褪去,温度计示数上升。

证明碱与酸能发生反应,且放出热量。

(1)加入的X溶液应该是酸碱指示剂,遇碱变为红色,遇酸不变色,该物质是酚酞。

(2)甲同学提出滴入的硫酸不能用浓硫酸,他的理由是浓硫酸溶于水会放热,影响物质反应温度的测定。

(3)乙同学提出红色褪去不能说明酸和碱恰好反应完全,为了证明酸是否过量,可以取上层清液再加入只能够与酸反应而与硫酸钠不发生反应的物质,可以是比较活泼的金属,若发生反应放出气体,就证明酸过量。

《稀盐酸和氢氧化钠溶液反应后溶液中溶质成分的探究》教学设计一、设计理念1 以皮亚杰认知发展理论建构“活动——探究”教学模式1.1活动教学观皮亚杰认知发展理论的活动教学观认为,教师要鼓励学生从事积极的实验活动和思维活动,在活动中学会思维,从而把他们培养成能够创新、能够有所发明和发现的人;知识是学生在活动中自我构建、自我发现的,而不是从外部传递给学生的,因此要重视学生的自我发现活动。

1.2“活动——探究”教学模式建构主义教学观告诉我们,知识并非单纯地来自主体,也非天性使然地来自客体,而是在主体与客体之间的交互作用过程中生成、整合、建构起来的,据此这里设计了化学“活动——探究”教学模式,其主结构可表示为:课前预习学案、初步探究——课堂创设情境、学生产生问题——问题思考、讨论交流——实验探究、交流释疑——讨论反馈、纠正整理。

建构这一模式的目的就是在化学教学中加强师生、生生之间的交往互动,让学生在教师的组织下参与讨论、交流、实验、练习、调查研究等活动,自主探索知识,或通过合作协商的方式拓展知识视野,批判性地分析所提出的的各种观点,积极主动地建构自身知识体系。

2.通过实验探究,学习化学的方法观化学是一门以实验为基础的学科,实验教学是研究、学习化学的重要方法,化学实验中各种生动鲜明的实验现象,能激起学生强烈的兴趣和求知欲,而一些新颖、奇特的现象,更能给学生以强烈的感官刺激,增强学生大脑皮层的兴奋性,促使暂时联系的形成。

通过以化学实验为主的多种探究活动,在实践中培养学生的创新精神和实践能力,也是新课程标准设计理念之一。

教学中,通过动手实验了解基本过程;通过实验和现象的观察、分析,建立化学变化的概念;通过设计实验方案,比较分析不同方案,引导学生运用已有的知识和技能,充当新知识的探索者和发现者的角色;通过实验探究,了解、学习研究化学的基本方法。

3 新课程倡导转变学习方式《基础教育课程改革纲要(试行)》明确了转变学生学习方式的改革任务,提出改革课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状。

课题:猜想、验证化学反应后物质的成分学习目标:1、能合理猜想化学反应后一定存在什么物质,可能存在什么物质;并能设计实验验证;2、能总结同类题目的规律,并灵活运用规律;3、培养我们的分析、归纳和应用的能力。

学习过程模块一:酸碱盐相互反应后溶液中存在的溶质交流与讨论一九年级小雪在实验室做酸和碱与指示剂反应的实验,所用试剂有石灰水、盐酸、氢氧化钠溶液和石蕊试液,实验后将废液集中倒入废液缸中。

(1)写出反应化学方程式__________________________________________________;(2)写出废液中所含溶质的化学式__________________________。

反思与总结一化学反应后溶液中一定存在的是___________________________。

活动与探究一某小组正在实验室里探究一个问题。

甲向试管中加入2mL氢氧化钠溶液,滴入几滴酚酞试液,溶液显红色。

然后她又滴入一定量的稀硫酸,溶液由红色变为无色。

大家对甲得到的无色溶液继续探究。

乙认为反应后溶液中的溶质是Na2SO4,丙认为溶质应该有两种,它们是_______________、______________。

同学们根据以下两种方案进行实验后,一致认为丙的观点是正确的。

请你补填下表空缺:反思与总结二1、在分析化学反应所得物质的成分时,除了考虑生成物外还需考虑_________________。

2、在验证所得物质的成分时,不需要验证_______________________的存在与否。

活动与探究二实验室用大理石(杂质既不溶于水也与稀盐酸反应)和稀盐酸反应制取CO2。

实验结束后,锥形瓶内已无气泡产生。

(1)写出反应的化学方程式_______________________________。

(2)对锥形瓶内溶液中溶质的成分展开探究:写出溶液中溶质成分的几种可能①_____________________②______________________。

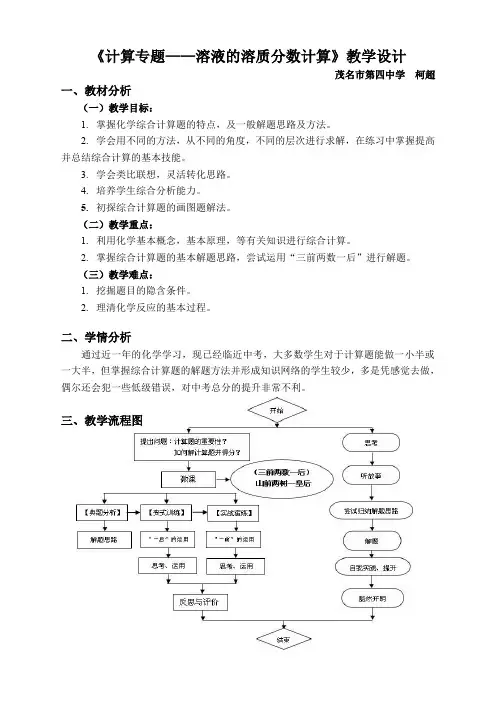

《计算专题——溶液的溶质分数计算》教学设计茂名市第四中学柯超一、教材分析(一)教学目标:1.掌握化学综合计算题的特点,及一般解题思路及方法。

2.学会用不同的方法,从不同的角度,不同的层次进行求解,在练习中掌握提高并总结综合计算的基本技能。

3.学会类比联想,灵活转化思路。

4.培养学生综合分析能力。

5.初探综合计算题的画图题解法。

(二)教学重点:1.利用化学基本概念,基本原理,等有关知识进行综合计算。

2.掌握综合计算题的基本解题思路,尝试运用“三前两数一后”进行解题。

(三)教学难点:1.挖掘题目的隐含条件。

2.理清化学反应的基本过程。

二、学情分析通过近一年的化学学习,现已经临近中考,大多数学生对于计算题能做一小半或一大半,但掌握综合计算题的解题方法并形成知识网络的学生较少,多是凭感觉去做,偶尔还会犯一些低级错误,对中考总分的提升非常不利。

三、教学流程图四、教学过程CO3溶液和50g CaCl2溶液混合后,恰好完全反应。

过滤得到100g溶液。

请计算:)反应后生成CaCO3沉淀的质量为。

)参加反应的Na2CO3的质量。

)过滤后所得溶液中溶质的质量分数。

五、教学反思化学计算题目作为中考化学的一个重头戏,只有不断的训练,才能让学生对于此类题目在解答的时候能够轻车熟路,只有这样才能正确规范的解答化学计算题目。

45m。

的 )请在上右的坐标中 份得到的滤渣与所溶液的变化曲线图。

溶液的溶质的质量分数。

)通过对比图表中的数据,找到某一物质规律的变化点为突破口,再根据试题所要解答问题)表中所给的数据都是反应中的量,而不是整个反应的量,因而要理清部分与整体的关系。

(3)画图务必把握好起点、转折点。

(4)对于反应前溶液的选择符合学生的认知规律,从易到难,从单一解题,逐步上升到当前省考题。

图表分析及画图能力及反应前溶液的选择。

)恰好完全反应时所得溶液的溶质质量分数。

)弄清曲线起点位置所隐含的意义;)弄清线条走向及陡峭程度所隐含的意义;(3)拐(4)对于反应后溶液的通过课后与学生交流得到以下反馈:1、学生对于通过微课创设了“山前两树一皇后”这一动漫情景印象很深刻,说明通过微课、故事、图像、口诀等多种记忆方式让学生初步了解综合计算题的解题技巧这一教学手段行之有效,微课它不仅活跃了课堂氛围,也为后续课堂教学创设良好的环境。

人教版九年级化学下册第十单元综合素质评价时间:60分钟满分:50分可能用到的相对原子质量:H:1O:16Na:23S:32Cl:35. 5Cu:64 一、选择题(本题包括12小题,1~10小题每题1分,11~12小题每题2分,共14分)1. 室温时,下列液体的pH小于7的是()A. 白醋B. 蒸馏水C. 食盐水D. 肥皂水2. 分类是一种重要的学习方法,下列物质不属于酸、碱、盐的是()A. SO2B. Na2CO3C. H2SO4D. Ba(OH)23. 下列图示的实验操作,正确的是()4. 下列说法正确的是()A. 苛性钠、氯化钠、碳酸钠都属于盐B. 浓硫酸可以作干燥剂是因为它具有脱水性C. 使酚酞溶液变红的溶液一定是碱溶液D. 浓盐酸和浓硫酸在空气中敞口放置一段时间后,溶质质量分数都变小5. 化学的世界五彩缤纷,在化学变化中感受化学之美。

下列反应的现象或化学方程式错误的是()A. 铝丝浸入硫酸铜溶液中,铝丝上附着红色固体,溶液蓝色变浅:2Al+3CuSO4===Al2(SO4)3+3CuB. 向黄色的FeCl3溶液中加入NaOH溶液,产生红褐色沉淀:FeCl3+3NaOH===Fe(OH)3↓+3NaClC. 紫红色的铜丝浸入稀硫酸中,产生无色气泡,溶液变为蓝色:Cu+H2SO4===CuSO4+H2↑D. 黑色的氧化亚铁溶于稀盐酸中,溶液变为浅绿色:FeO+2HCl===FeCl2+H2O6. 某化学课外活动小组开展下列实验活动:取刚降到地面的雨水水样,用pH计(测pH的仪器)每隔5分钟测一次pH,其数据如表所示。

下列对测定结果的分析中正确的是()A. 在测定期间,该雨水的酸性逐渐减弱B. 该雨水对农作物的生长没有影响C. 若在17:40测定,pH一定小于4. 85D. pH=4. 95与某些工厂排放的酸性气体有关7. 恰好中和100 g溶质质量分数为8. 0%的氢氧化钠溶液,需要100 g溶质质量分数为7. 3%的稀盐酸。

实验探究精选1 【题文】某化学兴趣小组的同学学习了“灭火器原理”后,设计了如图所示实验,并对反应后瓶中残留废液进行探究。

【提出问题】废液中所含溶质是什么?【猜想与假设】猜想1:废液中的溶质可能是NaCl、Na2CO3和HCl猜想2:废液中的溶质只有NaCl猜想3:废液中的溶质是NaCl和HCl猜想4:废液中的溶质是。

【讨论与交流】小明认为猜想1无需验证就知道是错误的,他的理由是。

【实验与结论】(1)为验证猜想3成立:根据盐酸性质,小王选择如图五种不同类别物质,其中X可以是(填一种具体物质名称或化学式)。

小勇取少量于试管,滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀,再加稀硝酸沉淀不溶解,于是小勇认为猜想3正确,请你评价小勇的结论:。

(2)小丽为验证猜想4成立,可选择的试剂是。

(3)处理废液,回收利用:欲从猜想4的废液中得到纯净NaCl晶体,小芳设计了如下方案:在废液中加入适量Ca(NO3)2溶液,过滤、对滤液蒸发结晶。

请评价该方案是否可行?理由。

题号:2049487,题型:探究题,难度:较难标题/来源:2014届山东省潍坊市中考模拟(一)化学试卷(带解析),日期:2014/4/292 【题文】某实验小组的同学用氢氧化钙溶液和盐酸进行酸碱中和反应的实验时,向烧杯中的氢氧化钙溶液加入稀盐酸一会后,发现忘记了滴加指示剂。

因此,他们停止滴加稀盐酸,并对烧杯内溶液中的溶质成分进行探究。

Ⅰ. 写出该中和反应的化学方程式:。

Ⅱ. 探究烧杯内溶液中溶质的成分。

【提出问题】该烧杯内溶液中的溶质是什么?【猜想】猜想一:可能是CaCl2和Ca(OH)2;猜想二:可能只有CaCl2;猜想三:。

【查阅资料】氯化钙溶液呈中性。

【进行实验】实验步骤:取少量烧杯内溶液于试管中,滴入几滴酚酞溶液,振荡实验现象:结论:猜想一不正确实验步骤:取少量烧杯内溶液于另一支试管中,逐滴加入碳酸钠溶液至过量实验现象:结论:猜想二不正确,猜想三正确【反思与拓展】(1)在分析化学反应后所得物质成分时,除考虑生成物外还需考虑。

初三化学溶液中溶质质量分数的计算(word版可编辑修改)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(初三化学溶液中溶质质量分数的计算(word版可编辑修改))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为初三化学溶液中溶质质量分数的计算(word版可编辑修改)的全部内容。

复文教育精品小班课程辅导讲义讲义编号 20XX年暑假09HX16一、 课前回顾(主要针对上次课的重点题型)1、在一定温度下,一定量的溶剂中,__________________________________的溶液称为该溶质的饱和溶液。

其它条件不变,NaCl 饱和溶液中________(能、不能)溶解KNO 3。

2、将KNO 3的饱和溶液变成不饱和溶液,可以采用____________或____________的方法;将KNO 3的不饱和溶液变成饱和溶液,可以采用____________、____________、_______________的方法.3、将Ca(OH )2的饱和溶液变成不饱和溶液,可以采用____________或____________的方法;将Ca (OH)2的不饱和溶液变成饱和溶液,可以采用____________、____________、_______________的方法.4、若800ml98%(密度为1.84g/ml )的浓硫酸溶液稀释成为溶质的质量分数为20%的硫酸溶液,需加水多少克?5、t ℃时一定量A 物质溶液中溶质质量分数为21.4%,向其中再加入1克A 物质溶液恰好饱和,此饱和溶液中溶质分数是26.4%。

求原溶液的质量及t ℃时A 物质的溶解度。

⼈教版初三化学下册反应后溶液中溶质成分的判断

反应后溶液成分探究

⼀、教学⽬标

1.能判断反应后溶液中溶质的成分

2.能寻找合适试剂验证反应后溶液的成分

3.掌握物质的鉴别在什么情况下会出现⼲扰以及如何排除⼲扰

4.通过对反应后溶液成分的推测与验证,感受化学反应中物质之间既有性质之间的关系,⼜有量之间的关系。

⼆、教学重点、难点

1.判断反应后溶液成分有哪些可能

2.物质检验时的⼲扰问题

板书设计:反应后溶液成分探究

⼀:推测反应后溶液成分

定性:若反应,⽣成物必有若不反应,⼀定会剩余

定量:过量的反应物会剩余注意:能发⽣反应物质不能共存

⼆:选择试剂检验可能存在的物质

利⽤物质的性质寻找能产⽣明显现象的试剂,⼀定有的物质若产⽣相同的现象则会造成⼲扰。

除⼲扰的原则:选⽤过量的试剂检验并除去⼲扰物质(不能引⼊和待检验物质相同的部分,不能把待检验物质除去)。

案例反思本次信息培训技术的学习,我观看了三个教学案例,分别是《燃烧和灭火》、《化合价》以及《化学反应后溶质成分的探究》。

《化合价》这节课,将枯燥的化合价学习过程,用一部学生去超市购买物品的等价交换视频,来说明元素化合价也是原子相互结合时的一种价位,引出不同元素的原子相互形成物质时的个数比。

利用白板通过氯化钠的形成过程中钠原子、氯原子分别失得电子后形成化合物,特别是最外层电子数目分析推测原子形成稳定结构的趋势是通过得失电子的方式达到的,从离子的带电性和电荷数目得出两种元素的化合价。

相比较板书或者直接讲解,白板展示更加生动并且容易理解,学生能够以此类推出氯化镁的形成,并从而推出镁元素的化合价。

利用电子白板,与学生进行交互式课堂训练,老师与学生能同时观察,某为学生计算与书写,规范与否,增强了教师批改作业的及时性增加了学生的学习兴趣。

《燃烧与灭火》这一节课,教师利用实物投影,很好的展示了学生的思维过程,而利用白板的使用,不仅展示了学生的思维过程,还能把正确的保留,错误的及时删除改进。

不同的方法运用了不同颜色的白板笔,收到了很好教学效果。

而学生在“探究燃烧条件”改为“在控制变量的抑制下设计实验证明燃烧的两个外因条件”更符合实际情况和化学学科特点。

学生设计实验验证燃烧条件中的外因“氧气”与“温度”时,分别将设计方案在投影中展示,学生发生思维碰撞的火花,探究能力得到了提升。

《化学反应后溶质成分的探究》这节课中,运用flash动画、白板互动、实验视频等信息技术,充分调动了学生的积极性,解决了本节课的重难点问题,活跃了课堂气氛,同时使教学与多媒体的完美结合,大大的提高了课堂效率。

通过对化学反应后溶质成分的探究,强化训练探究的一般过程,培养分析、解决问题的能力,锻炼对知识的迁移应用能力,并形成良好的学习习惯和方法。

通过参加培训学习,使我更进一步感受到教育教育技术的应用,不仅引起教育方式和教学过程的深刻变化,而且改变了教师分析和处理教育、教学问题的思路。