王安石变法的背景

- 格式:ppt

- 大小:2.25 MB

- 文档页数:17

介绍王安石变法的历史背景及主要内容王安石变法是北宋时期政治改革运动的重要组成部分,对中国历史产生了深远影响。

为了更好地了解王安石变法,我们首先需要了解其背景和主要内容。

一、历史背景:王安石变法发生在北宋时期,北宋是中国历史上一个重要的朝代,其统治时间长达319年。

然而,到了11世纪中叶,北宋政权陷入了危机。

由于外患和内乱的影响,北宋政府财政困难,社会矛盾日益尖锐。

为了解决这些问题,北宋政府开始寻求改革。

二、王安石变法的主要内容:1. 财政改革:王安石变法的核心是财政改革。

他提出了“青苗法”和“免役法”等一系列措施。

其中,“青苗法”是指通过征收农民的耕地税,来增加国家财政收入。

而“免役法”则是减轻农民的劳动负担,通过减少军役和强制劳动等方式,提高农民的生产能力。

2. 教育改革:王安石还进行了教育改革,提倡经世致用的教育理念。

他成立了官办的著名学校“太学”,并推行科举制度,以选拔人才。

这些改革措施促进了教育的普及和社会的进步。

3. 军事改革:为了增强北宋的国防力量,王安石进行了军事改革。

他提出了“兵田法”,即将一部分农田用于军队的军资供给,保障军队的粮食供应。

此外,他还推行了军队编制的改革,提高了军队的战斗力。

4. 经济改革:王安石变法还包括一系列经济改革措施。

他提倡发展手工业和商业,鼓励民间投资和创业。

他还推行了“市易法”,即规范市场秩序,促进商品交流和流通。

这些措施促进了经济的繁荣和社会的发展。

总的来说,王安石变法的主要目的是通过改革政治、经济、军事和教育等方面,来解决北宋政府面临的困境。

他的变法思想在当时引起了一定的影响,但也引起了一些反对声音。

虽然王安石变法没有完全成功,但对中国历史产生了深远的影响。

它为后世政治改革提供了宝贵的经验和启示。

王安石变法的背景野史在中国古代历史上,王安石变法是一个引人注目的事件。

这一系列的改革措施由北宋政治家、文化名人王安石领导,旨在解决当时社会面临的许多问题,并推动国家的进步和发展。

然而,要理解这一变法背后的背景,我们需要回顾一下当时的政治、经济和社会状况。

一、政治背景北宋是中国历史上的一个朝代,由赵匡胤建立,分为两个时期:北宋和南宋。

在北宋时期,政治腐败、官僚主义和地方割据问题日益严重。

政府面临着强大的藩镇势力和党争的困扰,导致政权的不稳定和内外战争的频繁发生。

二、经济背景在王安石变法之前,北宋的经济状况也出现了一些问题。

由于政府对商品经济的控制不够,导致商人和地主阶级的力量越来越强大。

土地兼并现象日益严重,农民经济困境深重,贫富差距加大。

此外,北方边境战事不断,大量的军费开支加剧了财政负担。

三、社会背景北宋时期社会结构日益趋向两极分化,人民的生活状况参差不齐。

地主阶级富可敌国,而大部分农民陷入贫困和无望的境地。

而且,由于统治阶级的腐败和特权现象,人们普遍对政府失去了信心,社会秩序日益混乱。

王安石变法的出台是基于上述背景的综合考量。

他认为唯有通过一系列的改革措施,才能为国家带来改变,振兴社会。

四、王安石变法措施1.青苗法青苗法是王安石变法的首要措施。

该法规定了农民缴纳一定数量的粮食作为赋税,并规定用于管理河道、水利工程等公共事务。

这一法令旨在减轻农民的负担,推动农业生产的发展,同时加强政府对经济的调控。

2.免役法免役法是针对百姓的徭役制度进行改革的措施。

根据这一法令,人们可以用钱代替劳动,免除了一部分徭役。

这一政策减轻了人民的负担,提高了社会生产力。

3.均输法均输法是王安石变法中引起争议较大的一项措施。

根据这一法令,地主和富人需要将一部分财产捐赠给贫困地区,以实现财产的均衡分配。

然而,这一措施引起了地主阶级的不满和反对,最终没有得到有效执行。

4.方田均税法方田均税法是一个重要的农业政策,旨在调整土地的分配和赋税制度。

第三课王安石变法第三王安石变法一,时代背景:北宋中期社会危机(一)社会矛盾日益激化1,表现:阶级矛盾、民族矛盾、统治阶级内部矛盾2,原因:(1)土地兼并严重使阶级矛盾尖锐(地主土地所有制决定的、政府不抑兼并政策)(二)三冗问题和积贫积弱局面形成1,积贫形成(1)冗兵:加强对辽西夏防守,扩充军队。

荒年募兵以稳社会。

(2)冗官:北宋初年,加强中央集权而分化事权造成机构太多。

政府效率低和财政负担。

(3)冗费:军队数量增多,官员增多,加强财政负担,岁币赠送,以土地兼并收入减少。

2,积弱形成(1)原因:面临辽西夏威胁,北宋初年加强中央集权改革,将帅受制太多,军队战斗力低。

(2)表现:与辽西夏战争败多,签订澶渊之盟,送岁币以换太平。

(三)庆历新政失败,矛盾加深二,变法目的:缓和矛盾、富国强兵、巩固统治三,变法内容及分析(一)富国之法措施内容评价青苗法增加政府收入,限制高利贷盘剥,缓和矛盾,但强制借贷,利息偏高,农民负担严重方田均税法清查土地,增加收入,减轻农民负担农田水利法兴修许多水利工程,有利农业发展免役法纳钱代役,保证农民生产时间,促进农业发展,增加财政收入。

市易法和均输法利用供求规律,打破商人对市场的垄断,增加政府收入。

(二)强兵之法措施内容评价保甲法加强农村秩序,维护农村治安,建立军事储备,节省军事费用。

保马法战马质量和数量提高,政府节省养马费用。

将兵法加强军队战斗力军器监武器质量改革,产量增加精简军队加强军队战斗力,节省军费(三)取士之法措施内容评价改革科举制度整顿太学唯才是用四,变法结果:失败1,原因:大地主大官僚的反对、变法中用人不当、无法从根本上解决问题。

宋神宗去逝2,标志:元祜更化,宋哲宗后改革变法精神全变。

3,教训:改革是艰辛且充满阻力,改革者必须坚定信念\改革中注意合理用人\改革是必然的,符合社会发展的要求等。

五,评价变法1,性质:地主阶级针对危机进行富国强兵的改革运动(在不触动封建土地所有制基础上,对生产关系进行局部调整)2,积极性:增加收入,加强力量,一定程度上改变北宋积贫积弱局面。

七年级王安石变法知识点在中国历史上,王安石变法是一次重大的政治和经济改革运动。

它始于北宋末年,在北宋仁宗和神宗两位皇帝的支持下,持续了十余年之久。

本文将全面介绍七年级学生需要了解的王安石变法知识点。

一、王安石及其变法背景王安石(1021年—1086年),是北宋时期的一位杰出的文学家、思想家、政治家。

他的改革思想和具有特色的政治、经济学说,为中国历史上的经济文化发展做出了杰出贡献。

在他之前,封建社会的生产力已经逐渐萎缩,农业生产受到限制,商业和手工业则呈现停滞状态。

面对这种局面,政府也无计可施,税收不断增长,百姓的负担也愈加沉重。

二、王安石变法的主要内容王安石变法的主要内容包括:学政、青苗、免役、市易、保甲等五个方面。

学政制度是指通过科举制度选拔新官,并允许选中士子跨地区执政,进一步加强政府对地方行政的掌控。

青苗法实行“租禄赋役”制,将在地税赋中的赋税改为直接向较富裕的地主征收物质,以支持粮食农业发展。

免役制度则降低兵役负担,减轻百姓的经济负担。

市易制度允许私人经营商业,鼓励商品流通,并设立有关规章制度,保障市民的权益。

保甲制度则是在基层社区内设立“保甲”制度,强制性地规定每个人都要履行一定程度的自愿义务,从而加强基层犯罪预防和治理工作。

三、王安石变法的影响王安石变法使得财政收入增加,促进了社会经济的发展,改善了百姓的生活状况,并通过加强对基层的控制,使得政府行政更加有序和稳定。

然而,新法信奉“务实”,而非“德治”,即强调实效,而非以道德约束社会。

由于新法的推行并不令人满意,加上旧派官员和地方势力的阻挠,新法不再得到支持,失去了先前的声势和政治基础,最终于庆历年间失败了。

结论作为一次重大的政治和经济改革运动,王安石变法不仅改善了百姓的生活状况,同时对中国历史产生了深远的影响。

在学生历史课上,学生应该认真学习王安石变法的内容和影响,理解其历史背景和时代意义,为今后的社会发展积累经验和智慧。

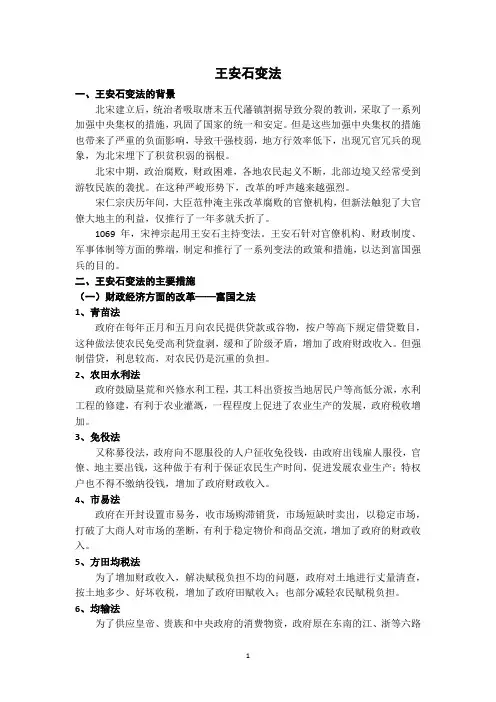

王安石变法一、王安石变法的背景北宋建立后,统治者吸取唐末五代藩镇割据导致分裂的教训,采取了一系列加强中央集权的措施,巩固了国家的统一和安定。

但是这些加强中央集权的措施也带来了严重的负面影响,导致干强枝弱,地方行效率低下,出现冗官冗兵的现象,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

北宋中期,政治腐败,财政困难,各地农民起义不断,北部边境又经常受到游牧民族的袭扰。

在这种严峻形势下,改革的呼声越来越强烈。

宋仁宗庆历年间,大臣范仲淹主张改革腐败的官僚机构,但新法触犯了大官僚大地主的利益,仅推行了一年多就夭折了。

1069年,宋神宗起用王安石主持变法。

王安石针对官僚机构、财政制度、军事体制等方面的弊端,制定和推行了一系列变法的政策和措施,以达到富国强兵的目的。

二、王安石变法的主要措施(一)财政经济方面的改革——富国之法1、青苗法政府在每年正月和五月向农民提供贷款或谷物,按户等高下规定借贷数目,这种做法使农民免受高利贷盘剥,缓和了阶级矛盾,增加了政府财政收入。

但强制借贷,利息较高,对农民仍是沉重的负担。

2、农田水利法政府鼓励垦荒和兴修水利工程,其工料出资按当地居民户等高低分派,水利工程的修建,有利于农业灌溉,一程程度上促进了农业生产的发展,政府税收增加。

3、免役法又称募役法,政府向不愿服役的人户征收免役钱,由政府出钱雇人服役,官僚、地主要出钱,这种做于有利于保证农民生产时间,促进发展农业生产;特权户也不得不缴纳役钱,增加了政府财政收入。

4、市易法政府在开封设置市易务,收市场购滞销货,市场短缺时卖出,以稳定市场,打破了大商人对市场的垄断,有利于稳定物价和商品交流,增加了政府的财政收入。

5、方田均税法为了增加财政收入,解决赋税负担不均的问题,政府对土地进行丈量清查,按土地多少、好坏收税,增加了政府田赋收入;也部分减轻农民赋税负担。

6、均输法为了供应皇帝、贵族和中央政府的消费物资,政府原在东南的江、浙等六路设置发运使,负责购买物资并运往京城。

王安石变法考点提示选考内容——历史上重大改革回眸王安石变法知识清单知识梳理王安石变法的历史背景背景:(1)北宋中期面临严重的社会危机:冗官、冗兵、冗费“三冗”问题突出,阶级矛盾、民族矛盾激化。

(2)范仲淹“庆历新政”(1043年)的失败为王安石变法提供了经验教训。

(3)主观条件:王安石丰富的地方经验和“三不足”的大无畏精神的影响。

目的:(1)直接目的:为了富国强兵,改变积弱的局面。

(2)根本目的:为了挽救北宋统治危机,巩固封建统治秩序。

王安石变法的主要内容(1)富国之法①青苗法:每年青黄不接时,政府贷款或谷物给农民,收获后偿还,加收20%的利息,这样既能使农民免受高利贷盘剥,又能增加政府的收入。

②农田水利法:政府鼓励开垦荒地和兴修水利工程。

③免役法,又称募役法。

政府向应服役而不愿服役的,按贫富等级取免役钱,雇人服役。

不服役的官僚、地主也要出钱,相应减轻了农民的差役负担,保证了生产时间。

④市易法:政府在东京设置市易务,出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。

⑤方田均税法:政府重新丈量土地,核实每户占有土地的数量,按照土地的多少和肥瘠收取赋税,官僚、地主也不例外。

这就增加了国家的田赋收入。

⑥均输法:要求发运使依照“徒贵就贱,用近易远”的原则,采购物资。

(2)强兵之法①保甲法:政府把农民组织起来,编为保甲,十户为一保。

保丁农闲时练兵,平时参与维持地方治安,战时编入军队作战。

还实行连坐法,同保人要互相监督、检举。

②保马法:规定百姓可自愿申请养马。

每户一匹,富户两匹,由政府拨给官马或给钱自购。

③将兵法:在北方各路设100多“将”,每将置正副将各1人。

“将”成为军队编制的基本单位。

④设军器监。

监督制造兵器,严格管理,提高武器质量。

(3)取士之法①改革科举制度:废除明经诸科,规定进士科不考诗赋,专考经义和时务策。

设明法科,专考律令、断案等。

②整顿太学,重新编纂教科书,内容为儒家经典。

太学生成绩优异者不经科举考试可直接为官。

王安石变法的背景

王安石变法的背景

背景一:社会矛盾激化

1阶级矛盾尖锐:北宋初年,宋朝统治者由于对土地兼并采取放任态度,导致三分之一的`自耕农沦为佃户和豪强地主隐瞒土地,致使富者有田无税、贫者负担沉重,连年的自然灾害加剧了农民苦难,因而造成各地农民暴动频。

2民族对立严重:北宋与西夏和辽国发生多次战争

3统治集团内部矛盾突出:改革派与守旧派斗争激烈

背景二:北宋积贫积弱局面形成:

一:积弱

原因:1北宋政府为了防范武将实行更戍法,频调动武将,导致兵无常帅、帅无常师并设立不同机构管辖军队,调兵权与领兵权分离。

削弱军队战斗力

2为了稳定社会秩序,北宋政府荒年募兵,招募流民当兵,军队战斗力下降

3北宋以步兵为主,根本就打不过北方少数民族的骑兵

4武器生产管理混乱,影响军队战斗力

表现:指挥效率和战斗力较低,导致北宋在与辽国和西夏的斗争中常常失败

二:积贫

原因:1冗官,北宋政府采用分化事权的方式,集中皇权,比如,宰相职位一般有很多人担任,同时还设置了参知政事,三司使,来分割相权。

官职也不断增加,北宋导致北宋机构肿;采用恩荫制,一个官僚一生当中可以推荐数十个亲属当官;北宋大兴科举,科举应试人数增加,取士人数也增加

2冗兵:政府为稳定社会秩序招收流民入军,军队数量增加,军费增加

3冗费:冗官,冗兵就导致政府财政支出增加,北宋政府还要对外

赔款,与此同时由于土地兼并现象严重,富豪隐瞒土地,导致财政收入锐减,因而造成了北宋的财政危机。

王安石变法课标要求1.了解王安石变法的历史背景。

2.归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

知识体系一.王安石变法的背景1.北宋初年,宋太祖对兼并土地采取放任态度,土地兼并现象十分严重,农民起义频繁,阶级矛盾激化;2.宋朝建国后,统治者采取了一系列措施,加强专制集权,集中了军权和行政权。

但也带来了许多负面影响,冗官、冗兵、冗费问题严重,形成“积弱”和“积贫”局面,,形成积贫积弱的局面;3.为缓和社会矛盾,解决统治危机。

1043年,宋仁宗任用范仲淹、富弼等人,以整顿吏治为核心,进行改革。

历史上将这次改革称为“庆历新政”,庆历新政,昙花一现,社会矛盾更加尖锐;4.王安石丰富的地方工作经验和“三不足”(“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守”)的大无畏精神。

二.王安石变法的目的1.直接目的:为了富国强兵,改变积弱的局面。

2.根本目的:为了挽救北宋统治危机,巩固封建统治秩序三.王安石变法的内容1.理财——富国之法:为改变积贫的局面,王安石主持制定的政策、措施主要有青苗法、农田水利法、免役法、市易法、方田均税法、均输法等。

2.军事——强兵之法:为改变积弱的局面,王安石等人又制定和推行了一系列措施,主要有保甲法、保马法、将兵法和设军器监。

3.教育——取士之法:王安石也非常关注人才的选拔、培养和使用,采取的措施有:改革科举制度,整顿太学,惟才用人。

四.王安石变法的败因1.触犯大地主、大官僚利益,遭到激烈反对。

2.执行过程中用人不当,引起民间不满。

支持变法的组织机构不够健全,赏罚也不够公正,支持变法的宋神宗本身也摇摆不定等等。

3.最根本的原因还是因为变法本身没有触及社会的根本问题五.王安石变法的影响1.增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

2.促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

3.变法以维护地主阶级统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

4.是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机。