物质形态及变化知识点

- 格式:pdf

- 大小:402.29 KB

- 文档页数:5

八年级物理物态变化的知识点知识点1:物质的三态及相互转化物质一般存在于三种状态,即固态、液态和气态。

这些状态之间可以通过物态变化相互转化。

1.1 固态在固态下,物质的分子相对稳定地固定在一起。

固态物质的分子间有较强的相互作用力。

固态物质具有固定的形状和体积,原子或分子只能做微小的振动运动。

1.2 液态在液态中,物质的分子之间的相互作用力比在固态中要弱,分子之间能够互相滑动。

液态物质具有较强的流动性和一定的体积。

1.3 气态在气态下,物质的分子之间的相互作用力很弱,分子之间几乎没有相互吸引力。

气态物质具有很高的流动性和变化的体积。

1.4 相互转化物质之间可以通过加热或降温、加压或减压等方法实现相互转化。

以下是常见的物态变化:•固态向液态的变化称为熔化。

在熔化过程中,物质吸收热量,温度保持不变。

•液态向固态的变化称为凝固。

在凝固过程中,物质释放热量,温度保持不变。

•液态向气态的变化称为蒸发。

在蒸发过程中,物质吸收热量,温度保持不变。

•气态向液态的变化称为冷凝。

在冷凝过程中,物质释放热量,温度保持不变。

•固态向气态的变化称为升华。

在升华过程中,物质吸收热量,温度保持不变。

•气态向固态的变化称为凝华。

在凝华过程中,物质释放热量,温度保持不变。

知识点2:测量物质状态变化的指标2.1 温度温度是测量物质热运动程度的物理量。

常用的温度单位有摄氏度(℃)和开氏度(K)。

在物态变化过程中,温度的变化能够反映物质状态的改变。

2.2 热量热量是物质内部或与外界交换的能量。

在物态变化时,热量的吸收或释放可以引起物质的相互转化。

2.3 无定形态部分物质在某些条件下可呈现无定形态。

无定形物质没有固定的形状和体积。

知识点3:物态变化与压强的关系物态变化一般与压强有关。

以下是一些常见的物态变化与压强的关系:3.1 气体的压强气体的压强与气体的体积和温度有关,可通过下列关系来描述:•压强与体积成反比:当气体的温度不变时,气体的压强和体积成反比关系,即压强越大,体积越小。

物态变化基础知识一、温度:1、温度:温度是用来表示物体的物理量;注:热的物体我们说它的温度高,冷的物体我们说它的温度低,若两个物体冷热程度一样,它们的温度亦相同;我们凭感觉判断物体的冷热程度一般不可靠;2、摄氏温度:(1)我们采用的温度是温度,单位是摄氏度,用符号“”表示;(2)摄氏温度的规定:把一个大气压下,的温度规定为0℃;把一个标准大气压下的温度规定为100℃;然后把0℃和100℃之间分成100等份,每一等份代表1℃。

二、温度计1、常用的温度计是利用的原理制造的;2、温度计的构成:玻璃泡、均匀的玻璃管、玻璃泡总装适量的液体(如酒精、煤油或水银)、刻度;3、温度计的使用:使用前要:观察温度计的、(每个小刻度表示多少温度),并估测液体的温度,不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计)测量时,要将温度计的玻璃泡与被测液体接触,不能紧靠和;读数时,玻璃泡不能离开被测液、要待温度计的示数后读数,且视线要与温度计中夜柱的上表面。

三、体温计:1、用途:专门用来测量人体温的;2、测量范围:℃;分度值为℃;3、体温计读数时(填“可以”或“不可以”)离开人体;4、体温计的特殊构成:玻璃泡和直的玻璃管之间有极细的、弯的细管叫做缩口;物态变化:物质在固、液、气三种状态之间的变化;固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。

物质以什么状态存在跟物体的有关。

四、熔化和凝固:1、物质从固态变为液态叫;从液态变为固态叫;熔化和凝固是可逆的两物态变化过程;熔化要热,凝固要热;2、固体可分为体和体;晶体和非晶体的根本区别是:晶体有(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度,继续吸热);同一晶体的熔点和凝固点;3、晶体熔化的条件:温度达到;继续热量;晶体凝固的条件:温度达到;继续热;4、晶体的熔化、凝固曲线:注意:1、物质熔化和凝固所用时间不一定相同;2、热量只能从温度的物体传给温度的物体,发生热传递的条件是:物体之间存在温度差;五、汽化和液化1、物质从液态变为气态叫;物质从气态变为液态叫;汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要热、液化要热;3、汽化的方式为沸腾和蒸发;(1)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体发生的的汽化现象;注:蒸发的快慢与:A液体有关:越高蒸发越快(夏天洒在房间的水比冬天干的快;在太阳下晒衣服快干);B跟液体的大小有关,越大,蒸发越快(凉衣服时要把衣服打开凉,为了地下有积水快干要把积水扫开);C跟液体表面有关,空气流动越快,蒸发越(凉衣服要凉在通风处,夏天开风扇降温);(2)沸腾:在一定温度下(沸点),在液体同时发生的剧烈的汽化现象;注:沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;不同液体的沸点一般不同;同种液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越(高压锅煮饭);液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续热;(3)沸腾和蒸发的区别和联系:它们都是汽化现象,都热量;沸腾在一定温度下才能进行;蒸发在任何温度下都能进行;沸腾在液体内部、外部同时发生;蒸发只在液体进行;沸腾比蒸发;(4)蒸发可:夏天在房间洒水降温;人出汗降温;发烧时在皮肤上涂酒精降温;(5)不同物体蒸发的快慢不同:如酒精比水蒸发的快;4、液化的方法:(1)温度;(2)(增大压强,提高沸点)如:氢的储存和运输;液化气;六、升华和凝华1、物质从固态叫升华;物质从气态叫凝华,升华吸热,凝华放热;2、升华现象:樟脑球变小;冰冻的衣服变干;人工降雨中干冰的物态变化;3、凝华现象:雪的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的表面)七、云、霜、露、雾、雨、雪、雹、“白气”的形成1、温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为;附在尘埃上形成;温度低于0℃时,水蒸汽凝华成;水蒸汽上升到高空,与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云,大水滴就是雨;云层中还有大量的小冰晶、雪(水蒸汽凝华而成),小冰晶下落可成雨,小水滴再与0℃冷空气流时,凝固成雹;“白气”是水蒸汽而成的分子热运动1、分子运动理论的基本内容:物质是由组成的;分子不停地做;分子间存在相互作用的和。

初二物理物态变化知识点1. 物态变化的概念物态变化又称为相变,是指物质从一个物态转化为另一个物态的过程。

物质在不同的物态之间转化时,呈现出不同的性质和特点。

2. 物质的三态物质的三态指的是固态、液态和气态。

2.1 固态在固体状态下,物质的分子固定在一个位置,只有极小的振动,形态不易改变。

固体具有一定的形状和体积。

2.2 液态在液态状态下,物质的分子仍然有固定的位置,但是由于振动幅度增大,分子间距也增大,因此能够相互滑动,呈现定形态和流动形态。

液体具有一定的体积,但没有确定的形状。

2.3 气态在气态状态下,物质的分子不断地运动、振动,并且保持着不断的碰撞,因此没有一定的形状和体积。

气体具有无定形的形状和无定量的体积。

3. 物态变化的类型3.1 固态与液态之间的相变3.1.1 熔化熔化指的是将物质从固态转变成液态的过程。

在熔化过程中,物质吸收热量,使分子内部的相互作用减弱,使得分子可以相互滑动而变得流动。

3.1.2 凝固凝固指的是将物质由液态转变为固态的过程。

在凝固过程中,物质放出热量,从而使分子内部相互作用增强,使分子逐渐变得固定在一个位置上。

3.2 液态与气态之间的相变3.2.1 汽化汽化指的是将物质由液态转变为气态的过程。

在汽化过程中,物质吸收热量,使分子内部相互作用减弱,分子不再相互吸引,不断地向外运动,以变成气态。

3.2.2 液态凝馏液态凝馏指的是将物质从气态转变为液态的过程。

在液态凝馏过程中,物质会放出热量,使分子内部相互作用增强,反而会引起向内运动,逐渐变得固定,变成液态。

3.3 固态与气态之间的相变3.3.1 升华升华指的是物质由固态直接转化为气态的过程。

在升华过程中,物质吸收热量,使分子内部相互作用减弱,分子不断地向外移动,逐渐变得无定形,直接变成气态。

3.3.2 凝华凝华是指物质由气态直接转化为固态的过程。

在凝华过程中,物质放出热量,分子内部相互作用增强,不断地向内运动,逐渐变得固定,直接变成固态。

第四章物质的形态及其变化4.1从全球变暖谈起一、温度和温度计1.温度:表示物体的冷热程度的物理量,常用的测量工具是温度计2.温度计:测量物体温度的仪器。

常用温度计是根据液体热胀冷缩的性质来测量温度的3.摄氏温标:在1个标准大气压下,纯净的冰水混合物温度为0℃,纯水沸腾时的温度为100℃,在0℃和100℃之间分成100等分,每一等分为1℃,读作1摄氏度.这种分度方法还可扩展到100℃以上和0℃以下,4.热力学温标:在国际单位制中温度采用的是热力学温标,它以-273℃(精确值为-273.15℃)作为温度的起点,叫做绝对零度。

热力学温标的单位交开尔文,简称开,符号为K。

热力学温度T与摄氏度之间的数量关系是T=273+t二温度计的使用1.实验室温度计的正确使用1)使用温度计前:①观察它的量程。

如果估计被测的温度超出它能测的最高温度,或低于它能测的最低温度,就要换用一支量程合适的温度计,否则温度计里的液体可能将温度计胀破或者测不出温度值。

②认清它的分度值以便快速准确读出所测温度。

2)正确使用温度计侧液体温度的方法:①温度计的玻璃泡要全部浸在被侧液体中,不要碰到容器的底或容器壁。

②温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍候一会儿,待温度计的示数稳定后再读数③读数时玻璃泡要继续留在被侧液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。

2体温计的正确用法:(1)体温计:测量人体温度的温度计(2)体温计的结构:体温计的玻璃泡和直玻璃管之间有一段略有弯曲的细管,测体温时,水银能通过细管升到直管中,体温计离开人体后,直管中的水银退不回来,从弯曲处断开,因此体温计可以离开人体读数。

(3)体温计的测量范围:35℃~42℃二、温度计的使用(4)体温计在使用前,要拿着体温计用力向下甩,将直管中的水银甩到玻璃泡内4.2探究汽化和液化的特点一、汽化1.定义:物质由液态变为气态的过程叫做汽化2.汽化的两种方式:蒸发和沸腾3.蒸发:在任何温度下都能发生并且只在液体表面进行的汽化现象叫做蒸发,(1)影响蒸发快慢的因素有:液体的温度、液体的表面积和液面附近的空气流动速度。

中考物理考点――物质的形态和变化【综合概括】物态变化是热学部分的要点。

波及到题型几乎能够所有覆盖。

从2006 年的中考命题状况来看,这部分内容除着重基本观点的考察外,还出现了很多跨学科的试题,出现了知识迁徙的试题,研究冰融化规律的试题,融化和凝结图像的试题,等等。

【考点展望】【展望 1】描述三种物态的基本特点走向与图像相联合。

用图像、图表表示物态的基本特点所波及的知识。

一、从物态变化的过程图像判断不一样阶段物质所处的状态。

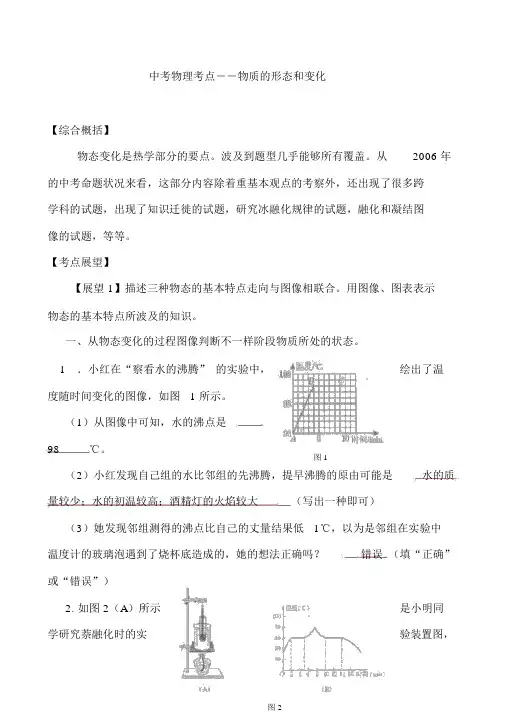

1.小红在“察看水的沸腾” 的实验中,绘出了温度随时间变化的图像,如图 1 所示。

(1)从图像中可知,水的沸点是98℃。

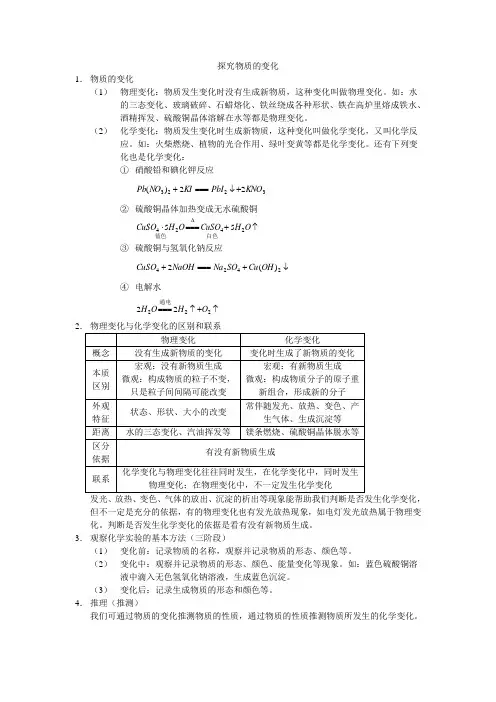

图 1(2)小红发现自己组的水比邻组的先沸腾,提早沸腾的原由可能是水的质量较少;水的初温较高;酒精灯的火焰较大(写出一种即可)(3)她发现邻组测得的沸点比自己的丈量结果低 1℃,以为是邻组在实验中温度计的玻璃泡遇到了烧杯底造成的,她的想法正确吗?错误(填“正确”或“错误”)2. 如图 2(A)所示是小明同学研究萘融化时的实验装置图,图 2图 3(B)是她依据实验数据描述出的融化――凝结曲线。

请回答:(1)萘融化后为使其凝结,应撤去装置图中的酒精灯和烧杯。

(2)依据曲线能够得出的结论是:①萘是晶体;②萘的熔点是80℃;萘的熔点等于它的凝结点;③融化过程用了3min时间,凝结过程用了4min时间;④融化、凝结过程分别吸热、放热,但温度不变。

(3)在该实验中,小明同学把装有萘的试管放在盛水的烧杯中,这样做的目的是使萘平均受热。

2.甲、乙两种物质融化时温度随时间的变化图3曲线如图 3 所示,从图中给出的信息,我们能够判断__甲_____物质是晶体,该晶体的熔点是 ____232 __℃。

该晶体加热 ___15____min 后开始融化。

二、从图表中判断物质处于什么状态。

3.下表列出了几种物质的熔点物质名固态水金铜铁钨固态氢称银熔点-38.81064108315353410-259(℃)据此判断以下说法中正确的选项是〔 D 〕A. 铜球调入铁水中不会融化B.在零下255℃时,氢是固态C.水银温度计可丈量零下40℃的气温 D.用钨制成的灯丝不以融化【展望 2】温度计的使用一、温度计的结构、原理3.比较如图 3 所示中的常用温度计和体温计的不一样点:图 3(1)丈量范围不一样;(2)最小分度值不一样;(3)液泡大小不一样。

探究物质的变化1. 物质的变化(1) 物理变化:物质发生变化时没有生成新物质,这种变化叫做物理变化。

如:水的三态变化、玻璃破碎、石蜡熔化、铁丝绕成各种形状、铁在高炉里熔成铁水、酒精挥发、硫酸铜晶体溶解在水等都是物理变化。

(2) 化学变化:物质发生变化时生成新物质,这种变化叫做化学变化,又叫化学反应。

如:火柴燃烧、植物的光合作用、绿叶变黄等都是化学变化。

还有下列变化也是化学变化:① 硝酸铅和碘化钾反应322322)(KNO PbI KI NO Pb +↓===+② 硫酸铜晶体加热变成无水硫酸铜↑+===⋅∆O H CuSO O H CuSO 242455白色蓝色③ 硫酸铜与氢氧化钠反应↓+===+2424)(2OH Cu SO Na NaOH CuSO④ 电解水↑+↑===22222O H O H 通电2发光、放热、变色、气体的放出、沉淀的析出等现象能帮助我们判断是否发生化学变化,但不一定是充分的依据,有的物理变化也有发光放热现象,如电灯发光放热属于物理变化。

判断是否发生化学变化的依据是看有没有新物质生成。

3. 观察化学实验的基本方法(三阶段)(1) 变化前:记录物质的名称,观察并记录物质的形态、颜色等。

(2) 变化中:观察并记录物质的形态、颜色、能量变化等现象。

如:蓝色硫酸铜溶液中滴入无色氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀。

(3) 变化后:记录生成物质的形态和颜色等。

4. 推理(推测)我们可通过物质的变化推测物质的性质,通过物质的性质推测物质所发生的化学变化。

变化性质推测推测⇔观察硫酸铜晶体实验活动中的变化可推测归纳硫酸铜晶体的性质: (1) 物理性质:硫酸铜晶体呈蓝色,易溶于水,水溶液呈蓝色 (2) 化学性质:① 硫酸铜晶体加热脱水生成白色粉末↑+===⋅∆O H CuSO O H CuSO 242455白色蓝色② 硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液反应生成蓝色沉淀↓+===+2424)(2OH Cu SO Na NaOH CuSO③ 无水硫酸铜与水反应生成蓝色硫酸铜水合物蓝色白色O H CuSO O H CuSO 242455⋅===+5. 酸的概念在水中电离出的阳离子全部都是氢离子的化合物叫做酸。

物质的变化科学知识点总结一、物质的变化的基本概念1. 物质的变化是指物质的形态、性质、状态等发生改变的过程。

2. 物质的变化是由于分子或原子之间的结构发生改变所导致的。

3. 物质的变化通常包括化学变化和物理变化两种类型。

4. 化学变化是指物质化学性质的改变,通常伴随着新物质的形成。

5. 物理变化是指物质的形态、状态等发生改变,但其化学性质并没有改变。

6. 物质的变化是一个动态的过程,可逆性和不可逆性都存在。

二、物质的变化过程1. 物质的变化过程通常经历以下几个阶段:初态、过程、末态。

2. 初态是指变化前的物质状态,过程是指物质在变化过程中的中间状态,末态是指变化后的物质状态。

3. 物质的变化过程通常伴随着能量的变化,包括吸热、放热或者其他形式的能量转化。

4. 物质的变化过程通常受到温度、压力、浓度等因素的影响。

5. 物质的变化过程可以通过实验、观察和理论分析来进行研究和解释。

三、物质的变化类型1. 化学变化通常包括以下几种类型:化合反应、分解反应、置换反应、氧化还原反应等。

2. 化合反应是指两种或多种原子或分子结合成为新形式的化合物的反应。

3. 分解反应是指化合物在适当条件下分解成为原子或分子的反应。

4. 置换反应是指一个原子或分子取代另一个原子或分子的反应。

5. 氧化还原反应是指涉及电子的转移过程的反应,包括氧化作用和还原作用两种。

6. 物理变化的类型包括凝固、融化、蒸发、离子化等。

四、物质的变化规律1. 物质的变化受到一定的定律和规律的支配。

2. 质量守恒定律是描述物质在化学变化过程中质量总和保持不变的定律。

3. 动能守恒定律是描述物质在物理变化过程中能量总和保持不变的定律。

4. 热力学定律是描述物质在变化过程中热量交换规律的定律。

5. 化学反应速率和平衡定律是描述物质化学反应速率和平衡状态的定律。

6. 物质的变化还受到能量、熵、焓、熵等物理量的影响。

五、物质的变化的应用1. 物质的变化可以应用于化学工业的生产过程中,包括合成、分解、置换等各种反应的利用。

物理九年级物态变化知识点物态变化是物理学中重要的概念,它描述了物质在不同条件下的状态变化过程。

在九年级物理课程中,学生们将学习关于固体、液体和气体等物质形态的性质、特点以及它们之间的相互转化。

一、固体的性质和特点固体是物质的一种形态,它有以下特点:1. 粒子排列有序:固体的粒子排列紧密有序,呈规则的晶体结构。

这种有序的结构使得固体具有一定的形状和体积。

2. 粒子间作用力强:固体的粒子之间存在着较强的相互作用力,使得固体具有较高的密度和较低的可压缩性。

3. 固定的形状和体积:固体的形状和体积在一定条件下是固定不变的。

即使受到外力的作用,固体的形状和体积也很难改变。

二、液体的性质和特点液体是另一种常见的物质形态,它具有以下特点:1. 粒子间作用力较弱:液体的粒子之间的作用力较弱,比固体要小,使得液体具有一定的流动性。

2. 无固定形状,有固定体积:液体的形状不固定,受到容器限制形成不规则的表面,但其体积是固定的。

3. 可压缩性较低:液体的可压缩性较固体小,但相比于气体仍然较小。

三、气体的性质和特点气体是物质的第三种形态,它具有以下特点:1. 粒子间作用力很弱:气体的粒子之间的作用力非常微弱,几乎可以忽略不计,使得气体具有高度的流动性。

2. 无固定形状和体积:气体没有固定的形状和体积,自由扩散填充整个容器。

不同于液体,气体没有固定表面。

3. 可压缩性较高:气体的粒子之间距离较大,因此气体具有较高的可压缩性。

四、物态变化的分类物态变化可以分为三种类型:凝固、熔化和汽化。

1. 凝固:当物质从液体变为固体时,称为凝固。

这是由于物质的温度下降到凝固点,使粒子之间的作用力增强,从而形成有序排列的固体结构。

2. 熔化:当物质从固体变为液体时,称为熔化。

这是由于物质的温度上升到熔点,使粒子之间的作用力减弱,从而使其形成无序的液体结构。

3. 汽化:当物质从液体变为气体时,称为汽化。

这是由于物质的温度上升到沸点,使粒子之间的作用力彻底克服,从而粒子变得自由运动,形成气体态。

廖心怡物质的形态及其变化1.1 从全球变暖谈起1、温度和温度计(1)物体的冷热程度叫温度,测量温度的仪器是温度计。

(2)常用温度计是根据液体的热胀冷缩性质制成的,里面的液体有汞(水银)、酒精、煤油等。

2、摄氏温标与热力学温标(1)摄氏温标:单位是摄氏度,用符号“℃”表示。

把冰水混合物的温度规定为0℃,把一标准大气压下的沸水温度规定为100℃,在0℃和100℃之间分100等分,每一等分为1℃,读作1摄氏度。

(2)热力学温标:单位是开尔文(简称“开”),用符号“K”表示,它是国际单位制中温度的单位。

它以-273℃作为温度的起点,叫做绝对零度。

(3)两者的关系:T=273+t3、温度计的使用方法:①温度计的玻璃泡要全部浸入........被测液体中,且不要碰到容器底或容器壁;②温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍候一会儿........,待示数稳定后再读数;③读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线要与温度计内液面相平..,如图4-1中乙正确..。

..、甲和丙错误4、温度计读数:如图4-2中甲的示数为9℃;乙的示数为-16℃。

(甲)(乙)图4-1 图4-2 图4-35、体温计:①人体正常体温是36.8℃(或37℃);②体温计的测量范围是35℃~42℃,分度值是0.1℃;③体温计玻璃泡上部有一段细而弯的缩口;④体温计可以离开人体读数;⑤使用前应先用力将水银甩回玻璃泡;⑥如图4-3中体温计的示数为36.8℃。

6、几种新颖的温度计:气体温度计、辐射温度计、红外测温计、电子体温计、光测高温计、电阻温度计。

1.2 探究汽化和液化的特点1、物质的三种状态:固、液、气态。

2、汽化:物质由液.态变为气.态的现象。

汽化有两种方式:蒸发..。

..和沸腾(1)蒸发:①蒸发是在任何温度下都能发生,只在液体表面发生的缓慢汽化现象。

蒸发有致冷作用。

②影响蒸发快慢的因素有:液体的温度高低、液体的表面积大小、液体表面附近的空气流动速度。

(2)沸腾:①沸腾是在一定温度下,在液体内部和表面同时进行的剧烈汽化现象;②液体沸腾时的温度叫沸点,沸点与气压有关;③液体沸腾的条件:一是温度达.到沸点...,二是必须继续加热....;④液体在沸腾过程中要吸收热量....,但温度保持不变......。

第24讲第四章物质的形态及其变化章末总结课程要求本章重难点1.能区别固、液和气三种物态。

能描述这三种物态的基本特征。

2.能说出生活环境中常见的温度值,尝试对环境温度问题发表自己的见解。

3.了解液体温度计的工作原理,会测量温度。

4.通过实验探究物态变化过程。

尝试将生活和自然界中的一些现象与物质的熔点或沸点联系起来。

5.能用水汇合和三态变化解释自然界中的一些水循环的现象。

有节约用水的意识。

本章重点:温度概念的建立、温度计的使用,以及探究物态变化的过程。

本章难点:作“温度—时间”图像。

目标导航知识精讲知识点01 温度温度计1.摄氏温度的规定:在1标准大气压下,纯净的冰水混合物的温度为0℃,纯水沸腾时的温度为100℃。

在0℃和100℃之间分成100等份,每一等份为1℃。

2.使用方法:(1)温度计与待测物体充分接触,但不要碰到容器的底或壁;(2)待示数稳定后再读数;(3)读数时,视线要与液面上表面相平,温度计仍与待测物体紧密接触。

【即学即练1】关于体温计和实验室温度计的区别,下列说法错误的是()A.体温计内有一处细管,温度计没有细管B.体温计与实验温度计的区别仅是长度不同C.使用体温计前,需要用力甩动,把液体甩到35o C以下,普通温度计不能甩动D.使用体温计测量体温后,可离开身体读数,普通温度计不能离开被测物体【答案】B【解析】体温计玻璃泡前面有一处细弯管,叫缩口,它的作用是让玻璃泡内的汞在温度升高时能自动进入刻度直管内,但在温度降低时不能自动回到玻璃管的玻璃泡内。

所以使用前要用力甩动几下,使管内的汞回到35o C以下,读数时可以离开人体。

温度计没有细弯管,在温度升高时测温物质能自动进入刻度直管内,在温度降低时能自动回到玻璃管的玻璃泡内,读数时不可以离开被测物体,使用前不用甩,故ACD正确,不符合题意;故B错误,符合题意。

故选B。

知识点02 物态变化1.六种物态变化示意图:2.晶体和非晶体:(1)区别:晶体有固定的熔化(或凝固)温度,非晶体没有固定的熔化(或凝固)温度。

关于物态变化的知识点

物态变化是物质经历的状态改变,主要有三种形态:固态、液态和气态。

以下是关于这三种物态的知识点:

1.固态:物质具有一定的形状和体积,分子之间距离较近,具有一定的排列规律,分子间的相互作用力很强,基本不流动。

2.液态:物质没有固定的形状,具有一定的体积,分子之间比较紧密,但没有固定的排列规律,分子间的相互作用力比较弱,可以流动。

3.气态:物质具有很弱的相互作用力,基本上是自由运动状态,没有固定的形状和体积,容易受到外界的影响,可以流动。

此外,物质在不同的温度、压力下也会发生相态变化。

例如:

1.在标准大气压下,摄氏0度时,水处于固态,摄氏100度时,水处于液态,摄氏100度以上时,水则处于气态。

2.许多金属在常温下是固态,但在高温下会变为液态或气态。

例如,铁在高温下就会变为液态。

3.许多物质在常压下直接由固态转换为气态,这个转变过程称为升华。

例如,干冰就是固态二氧化碳,加热时不会变为液态,而是直接升华为气态。

初三化学第三单元知识点总结一、物质的存在形态和转化1. 物质的存在形态物质存在的形态主要包括固态、液态和气态三种形态。

在这三种形态中,固态的分子间相互吸引力最强,分子排列紧密;液态的分子排列紧密但自由度较高;气态的分子之间的吸引力较小,距离较远。

2. 物质的转化与性质改变物质的转化是指物质从一种形态转变为另一种形态的过程,主要有物态变化和化学变化两种形式。

物态变化是指物质在不改变分子结构和组成的情况下,仅改变物质的形态,例如固态变为液态、液态变为气态等;化学变化是指物质的分子结构和组成发生改变,产生新的物质。

二、溶液与溶剂1. 溶液的定义和组成溶液是由溶质和溶剂组成的混合物,其中溶质是指能够被溶解的物质,溶剂是指溶解溶质的物质。

溶液的组成比例可以用质量分数、体积分数、摩尔分数等表示。

2. 溶解过程和溶解度溶解是指溶质与溶剂之间的相互作用导致溶质被溶解在溶剂中的过程。

溶解度是指在一定温度下单位溶剂中能够溶解的溶质的最大量。

3. 浓度和稀释浓度是指溶液中溶质的含量,可以用质量浓度、体积浓度、摩尔浓度等表示。

稀释是指向溶液中加入溶剂以减少溶质浓度的过程。

三、溶液的电离和电导性1. 电离的概念电离是指在水溶液中溶质分子或离子从中解离出来的过程。

当溶质分子或离子与溶剂中的水分子发生相互作用时,形成溶液中的溶质离子。

2. 强电解质和弱电解质强电解质是指在水溶液中能够完全电离的物质,例如强酸、强碱、盐等;弱电解质是指在水溶液中只部分电离的物质,例如弱酸、弱碱等。

3. 电导性和溶液中离子浓度的关系电导性是指溶液导电的能力,其与溶液中的离子浓度有直接关系。

当溶液中存在较多离子时,电导性较强;当离子浓度较低时,电导性较弱。

四、溶液的中和反应1. 中和反应的概念和原理中和反应是指酸与碱反应生成盐和水的化学反应。

在中和反应中,酸的H+离子与碱的OH-离子结合生成水。

2. 酸和碱的性质及常见的酸碱指示剂酸具有酸味、能够腐蚀金属、变红蓝色石蕊试纸等性质;碱具有苦味、有碱洁的滑润感、变蓝红色石蕊试纸等性质。

物质的三态变化(化学知识点)物质的存在状态可以分为固体、液体和气体三种形态,这也被称为物质的三态变化。

在不同的温度和压力条件下,物质可以在这些状态之间进行转变。

以下是对物质三态变化的详细介绍:一、固体物质的特征和变化过程1. 固体的特征:固体物质具有固定的形状和体积,其分子之间存在着密集的排列和有序的排列方式。

固体的分子振动范围较小,无法改变其形状和体积。

2. 固体的三态变化:(1)熔化:当固体物质受到加热时,分子的振动范围逐渐增大,使固体的结构发生变化。

当温度达到物质的熔点时,固体开始熔化,即固体转变为液体。

这是一个固液两态共存的过程。

(2)凝固:当液体受到降温时,分子之间的振动范围逐渐减小,使液体的结构逐渐有序。

当温度降至物质的凝固点时,液体开始凝固,即液体转变为固体。

这同样是一个固液两态共存的过程。

(3)升华:有些固体物质在一定温度和压力下,直接从固体状态转变为气体状态,这个过程称为升华。

在升华过程中,固体的分子振动范围增大,直接从固体跳过液体状态,转变为气体状态。

二、液体物质的特征和变化过程1. 液体的特征:液体物质没有固定的形状,但有固定的体积。

液体的分子之间距离较固体物质的分子之间要大,但比气体的分子之间要小。

液体的分子之间以较弱的力吸引,使分子能够自由运动和流动。

2. 液体的三态变化:(1)蒸发:当液体受热时,液体分子的平均动能增加,部分分子能够克服表面张力逸出液体,转化为气体。

这个现象称为蒸发,也可以称为挥发。

(2)沸腾:当液体温度升高到一定程度时,液体内部经过加热的部分成为气泡,并迅速升至表面而剧烈地破裂,从而大量产生气体,这个过程称为沸腾。

(3)凝结:液体可经由温度降低而转化为固体,这个过程称为凝结。

凝结是气液两态共存的过程。

三、气体物质的特征和变化过程1. 气体的特征:气体物质没有固定的形状和体积,可以充满容器内的所有空间。

气体的分子之间距离较大,分子之间作用力较弱,分子之间几乎没有相互作用。