城市道路系统规划(1)

- 格式:ppt

- 大小:9.16 MB

- 文档页数:46

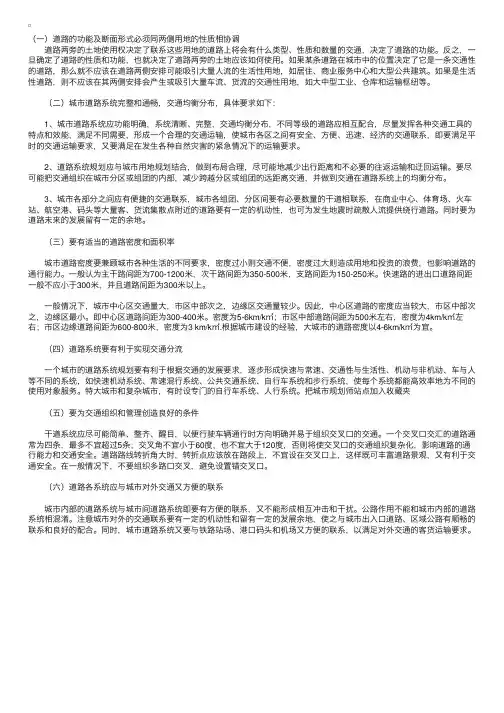

(⼀)道路的功能及断⾯形式必须同两侧⽤地的性质相协调 道路两旁的⼟地使⽤权决定了联系这些⽤地的道路上将会有什么类型、性质和数量的交通,决定了道路的功能。

反之,⼀旦确定了道路的性质和功能,也就决定了道路两旁的⼟地应该如何使⽤。

如果某条道路在城市中的位置决定了它是⼀条交通性的道路,那么就不应该在道路两侧安排可能吸引⼤量⼈流的⽣活性⽤地,如居住、商业服务中⼼和⼤型公共建筑。

如果是⽣活性道路,则不应该在其两侧安排会产⽣或吸引⼤量车流、货流的交通性⽤地,如⼤中型⼯业、仓库和运输枢纽等。

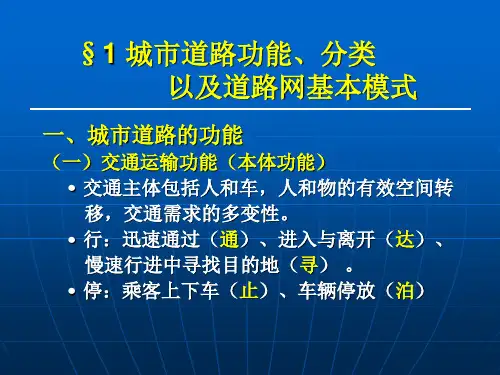

(⼆)城市道路系统完整和通畅,交通均衡分布,具体要求如下: 1、城市道路系统应功能明确,系统清晰、完整,交通均衡分布,不同等级的道路应相互配合,尽量发挥各种交通⼯具的特点和效能,满⾜不同需要,形成⼀个合理的交通运输,使城市各区之间有安全、⽅便、迅速、经济的交通联系,即要满⾜平时的交通运输要求,⼜要满⾜在发⽣各种⾃然灾害的紧急情况下的运输要求。

2、道路系统规划应与城市⽤地规划结合,做到布局合理,尽可能地减少出⾏距离和不必要的往返运输和迂回运输。

要尽可能把交通组织在城市分区或组团的内部,减少跨越分区或组团的远距离交通,并做到交通在道路系统上的均衡分布。

3、城市各部分之间应有便捷的交通联系,城市各组团、分区间要有必要数量的⼲道相联系,在商业中⼼、体育场、⽕车站、航空港、码头等⼤量客、货流集散点附近的道路要有⼀定的机动性,也可为发⽣地震时疏散⼈流提供绕⾏道路。

同时要为道路未来的发展留有⼀定的余地。

(三)要有适当的道路密度和⾯积率 城市道路密度要兼顾城市各种⽣活的不同要求,密度过⼩则交通不便,密度过⼤则造成⽤地和投资的浪费,也影响道路的通⾏能⼒。

⼀般认为主⼲路间距为700-1200⽶,次⼲路间距为350-500⽶,⽀路间距为150-250⽶。

快速路的进出⼝道路间距⼀般不应⼩于300⽶,并且道路间距为300⽶以上。

⼀般情况下,城市中⼼区交通量⼤,市区中部次之,边缘区交通量较少。

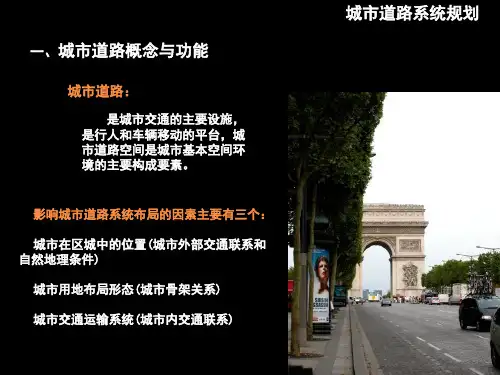

城市道路系统规划设计1. 简介城市道路系统规划设计是指针对城市交通需求、城市发展规划以及交通运输设施的现状,进行系统性的道路规划和设计。

它涉及到交通流量分析、道路网络布局、交叉口设计、道路标志标线设计等各个方面。

合理的城市道路系统规划设计能够提供高效便捷的交通服务,促进城市的经济发展、人口流动和社会交往。

2. 交通流量分析交通流量分析是城市道路系统规划设计的基础。

通过对交通流量的统计和分析,可以了解城市道路的繁忙程度和交通拥堵状况,为道路规划和设计提供依据。

主要的交通流量分析指标包括交通量、流量、密度以及车速等。

2.1 交通量(Traffic Volume)交通量是指在一定时间内通过某个道路断面的车辆数量。

交通量的测量通常采用交通流量计或视频观测的方式,可以得到不同时间段的交通量数据,进而进行交通流量分析。

2.2 流量(Flow)流量是指通过某个道路断面的车辆单位时间内的数量。

流量是交通量在时间上的变化率,可以用来判断道路的交通状况,并为道路容量的评估提供基础。

2.3 密度(Density)密度是指某个道路断面上车辆的密集程度,即单位长度上的车辆数量。

密度可以通过交通量和流量的关系来计算得出。

2.4 车速(Speed)车速是车辆在道路上行驶的速度。

车速的测量可以通过车辆追踪、雷达测速等方式进行,车速的分析可以帮助评估道路状况,进而为道路设计提供指导。

3. 道路网络布局3.1 主干道主干道是城市道路系统的重要组成部分,连接着不同的城市功能区。

在道路网络布局时,需要合理规划主干道的位置、宽度、长度等参数,保证主干道具备高通行能力、低阻抗、良好的服务水平等特点。

3.2 集散道路集散道路连接着主干道和次干道,起到分散交通流的作用。

在道路网络布局时,需要合理规划集散道路的位置,以便实现交通流的均衡分配。

3.3 次干道次干道连接着集散道路和支路,起到分散交通流和服务居民区的作用。

在道路网络布局时,需要合理规划次干道的位置和宽度,以满足居民出行的需求。

城市道路系统规划引言城市道路系统规划是指对城市道路网络进行科学合理的规划和设计,旨在提高交通效率、减少交通拥堵、提升城市形象和居民的出行体验。

一个良好的城市道路系统规划将直接影响城市的交通流畅度、经济发展和居民的生活品质。

本文将介绍城市道路系统规划的重要性、主要考虑因素以及规划过程。

重要性城市道路系统规划的重要性不言而喻。

合理规划的道路系统可以提供高效的交通运输服务,减少交通拥堵,提高交通的安全性和可靠性。

城市道路系统规划还可以帮助人们更好地规划出行路线,提高出行便利性和时间效率。

此外,城市道路系统规划还关系到城市的形象和宜居性,一个宜居的城市需要有合理规划的道路系统来支持其发展。

主要考虑因素在进行城市道路系统规划时,需要考虑以下主要因素:1.交通流量:根据不同交通流量的道路需求,确定不同类型的道路,如高速公路、城市快速路、主干道和支路等。

2.地理环境:考虑城市地形、地貌和自然条件等,合理规划道路线路,避免建设有困难的区域,如山地、湿地等。

3.土地利用:结合城市的土地利用规划,确定道路的布局和容量,避免浪费土地资源。

4.功能需求:根据城市的功能需求,确定不同类型的道路,如商业区需求商业道路,居民区需求住宅道路等。

5.公共交通:考虑公共交通的需求,规划道路系统时要预留足够的空间给公共交通工具,如公交车、轨道交通等。

6.城市发展:根据城市的发展规划,预测未来的交通需求,合理规划道路系统的容量和布局。

7.环境保护:要考虑环境保护的因素,减少对自然环境的破坏,多使用绿色环保的材料和技术。

规划过程城市道路系统规划的过程可以分为以下几个步骤:1.数据收集:收集城市交通、土地利用、人口分布等相关数据,对城市进行全面了解。

2.交通调查:进行交通流量调查,了解不同时间段的交通状况和交通流量分布。

3.需求分析:根据数据和调查结果,分析城市的交通需求,确定不同类型道路的需求量和布局。

4.方案设计:根据需求分析的结果,设计不同交通组织方案,包括道路容量、布局和交通网络的连通性。

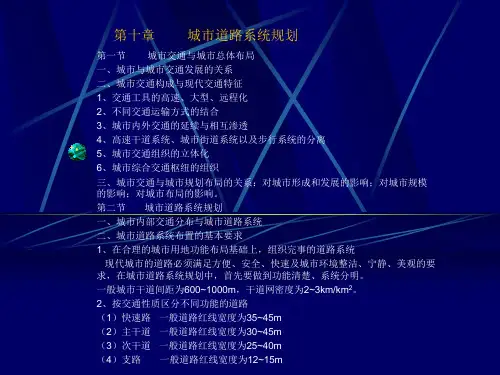

城市道路交通系统规划标准城市道路交通系统规划有哪些(1)城市道路总体布局,交通应在全市范围中均衡分布,道路系统中,一般干道间距为700m1100m,道路网密度为2.81.8km/km2.小城市干道间距500m作用。

(2)我国城市道路按不同功能有三级划分:1)主干道(全面性)是城市主要客货运输路线,红线宽为40m 左右;2)次干道(区干道)为联系主要道路之间的辅助交通路线,红线宽为30m左右;3)支路(街坊路)是各街坊之间的联系道路,红线宽为15m左右。

为明确道路性质,可依其功能分为交通性和生活性两大类道路。

(3)城市道路系统规划要结合地形,减少土方工程量;满足各种管线敷设和人防工程要求,防止噪声干扰。

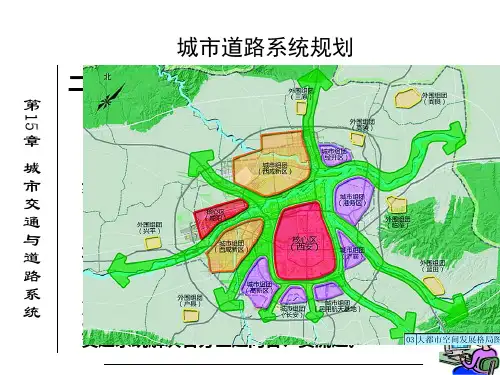

(4)城市道路系统一般归纳为方格棋盘式、环形放射式和自由式几种。

这是根据当地的社会、自然和现状条件所确定,按道路系统的基本要求进行合理布局。

(5)城市道路系统由主要道路和辅助道路两类系统组成。

主要道路是交通性道路,是解决城市各部分之间和与对外交通枢纽之间的联系,辅助道路是生活性道路,是解决城市分区的生产和生活组织。

(6)通常采用快、慢车分流,客、货分流,过境与市内交通分流,机动车与非机动车分流;开辟步行区、自行车道、快速公共交通专用道等措施。

(7)确定道路红线宽度应根据城市性质、规模和道路系统规划的要求,考虑交通量(机动车、非机动车、人行交通)、日照通风、管线敷设及建筑布置等因素。

道路红线宽度是道路、市政横断面中各种用地宽度的总和,其中机动车道占主要部分。

一条车道宽度为3.5m,一条快车道宽为3.75-4m,所需车道数视具体情况而定。

道路横断面的基本型式有一块板(红线宽40m以下)、两块板、三块板(红线宽40m以上)三种。

型式确定应因地制宜。

(8)城市交通运输的合理组织,应使客运、货运的交通量在城市中均衡分布、减少彼此干扰;合理布置主要吸引人流的公共建筑物;引开过境交通,合理布置大型停车场;组成地上、地下结合的交通枢纽。