记叙文阅读1句段作用

- 格式:doc

- 大小:64.00 KB

- 文档页数:9

第一段的作用1、开门见山点题。

2、贯穿全文线索。

3、总领全文。

4、引起读者注意思考。

5、引起读者阅读兴趣(故事法、场景法)6、如果用倒叙,有设置悬念作用。

7、如果用歌词、诗词点题。

引用诗的作用1、呈现美好的意境。

2、深化主题。

3、引起下文。

4、增加文采。

概括中心思想、提炼文章主旨一、中心思想的概念在记叙类文章中,作者通过写人叙事或写景状物所表达的某种观点、认识或思想情感就是文章主旨。

(作者借帮文字所表达的主要意思和思想感情)二、考点1、本文的主旨(中心)是什么——直接考察2、请总结本文的中心思想——直接考察3、本文给你什么启示或启发——间接考察4、理解关键句子(主旨句)——间接考察5、理解题目内函——间接考察三、提炼归纳方法1、从文章题目入手。

2、从文章开头和结尾入手。

开头——开门见山,直抒胸怀。

篇末点题,逐章显志(含意深刻的句子)3、从写作背景入手。

4、从文章中含意深刻的句子入手——抒情议论类(画龙点睛)5、从刻画的人物形象入手。

6从概括段意或分析人物事件入手。

7、分析文章的详写点,研究作者处理详略的意途。

8、分析材料入手。

四、答题格式1、记叙文的中心句包含记叙文的主要内容和作者表达的思想感情两方面。

2、归纳中心时常用“通过……表达……”的句式来表达,“通过……”就是概括文章所写的内容,语言要简明;“表达……”就是总结出作者的立场、观点、感情。

(1)记叙文:本文记叙了……的故事(事迹、经过、事件),表现了(反映了)……的思想(性格、精神)抒发了作者……的感情。

(2)散文:本文记叙了(描写了)……的事件(景物),表现了(反映了、歌颂了、赞美了)……的思想(性格、精神)抒发了作者……的感情。

(3)小说:本文记叙了(刻画了)……故事(事迹、事件),表现了(揭露了、揭示了、批判了)……的思想(实质)。

此格式强调三部分:内容是什么?文章怎么样?作者怎么样?五、概括方法和1、标题法2、叠加法3、一线串珠法4、六要素法对策1、用原文中直指摘取主旨句加上关键词,进行综合概括。

1、文章开头一段的某一句话在文章中的作用,中间某段或句的作用,最后一段某句的作用。

对于这种题型我们可以从两个方面来回答:对于第一段的问题,从结构上来说,是落笔点题,点明文章的中心,开门见山,总领全文,或起到引起下文的作用;从内容上来说,是为下文作铺垫和衬托,为后面某某内容的描写打下伏笔。

中间某段的问题,在结构上是起到承上启下、过渡的作用。

最后一段或某句的作用是总结全文,点明文章主旨,让人回味无穷,并与题目相照应。

2、文章表达了作者什么样的思想感情?这需要根据文章的具体内容来回答,常见的有歌颂、赞美、热爱、喜爱、感动、高兴、渴望、震撼、眷念、惆怅、淡淡的忧愁、惋惜、思念(怀念)故乡和亲人、或者是厌倦、憎恶、痛苦、惭愧、内疚、痛恨、伤心、悲痛、遗憾等。

一般作者的情感可以从文章的字里行间可以看出来的,有的也许写得比较含蓄,有的是直抒胸臆。

3、概括文章主旨。

对于这种题目,在回答之前一定要把全文仔细看几遍,然后可以用这样的关键词来进行回答:“通过……故事,歌颂(赞美)了……表达了作者……的思想感情,揭示了……的深刻道理。

我们也可以从文中去找,在文章的每一段特别是第一段或最后一段的第一句或最后一句,文章中富有哲理性的句子往往是作者所要表达的主题。

4、文中划线句子运用了什么表达方式?有什么作用?看到这种类型的题目,我们首先要看一看这一句用了那种表达方式,叙述、描写、说明、议论、抒情,特别是描写中又分为人物描写、景物描写和带综合性的场面描写。

而人物描写还可细分为语言描写、动作描写、心理描写、肖像描写和细节描写,描写的作用是使文章生动、形象、感人。

抒情的运用,能增强文章的感染力,突出文章的中心。

如果文中有一些神话故事、民间传说以及自然界当中的神奇景象的描述,它的作用是增加了所写内容的神秘色彩,引起读者的兴趣。

5、文中某句运用了什么修辞手法?有什么作用?修辞有很多,常用的有8种,比喻、比拟、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问。

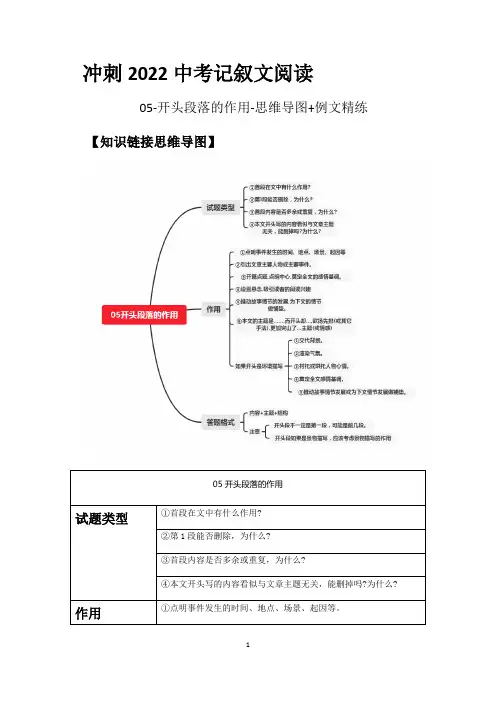

冲刺2022中考记叙文阅读05-开头段落的作用-思维导图+例文精练【知识链接思维导图】05开头段落的作用试题类型①首段在文中有什么作用?②第1段能否删除,为什么?③首段内容是否多余或重复,为什么?④本文开头写的内容看似与文章主题无关,能删掉吗?为什么? 作用①点明事件发生的时间、地点、场景、起因等。

②引出文章主要人物或主要事件。

③开篇点题,点明中心,奠定全文的感情基调。

④设置悬念,吸引读者的阅读兴趣。

⑤推动故事情节的发展,为下文的情节做铺垫。

⑥本文的主题是.......而开头却.......,欲扬先抑(或其它手法),更加突出了......主题(或情感)。

如果开头是环境描写①交代背景。

②渲染气氛。

③衬托或烘托人物心情。

④奠定全文感情基调。

⑤推动故事情节发展或为下文情节发展做铺垫。

答题格式内容+主题+结构作用。

注意开头段不一定是第一段,可能是前几段。

开头段如果是景物描写,应该考虑景物描写的作用。

【中考真题链接目录】◇01漓江情韵◇02笔下犹能有花开◇03刷子李◇04 何处是乡愁◇05 回不去的才叫故乡【中考真题链接㈠】漓江情韵雨霏霏,雾茫茫。

雨雾好像是漓江的纱巾,笼罩在它美丽的面颊之上。

江里的渔舟、游船以及江边的垂钓者.都成了一个个逗点,在雨雾漓江的诗章中,挑逗着你手中的笔.把大自然中的绝美鳊织成篇。

我漫步江边,向这一个个黑色标点走去。

最近的一个标点圆圆的,像是句号。

等我走近了,才看见那是一把雨伞,但伞下空无一人。

转身刚要离去.伞下忽然有稚嫩的童音向我问候:“你好——你好一”我顿时愣在那儿了。

还没客我醒过闷儿来,那细嫩的童声又飞了出来:“江作青罗带,山如碧玉簪。

”哎呀,他在背诵韩愈描写桂林山水的佳句!我弓下身,寻觅与我开玩笑的伞下顽童。

一看吓了一跳,与我逗趣的竞是一只伏在鸟笼里的鹦鹉。

鹦鹉觅我俯视它,又对我来了一句欢迎词:“要知漓江美,请你登木舟。

”我不禁笑出声来,猜想它的主人一定是个十分风趣的摇船人。

现代文阅读答题技巧分析某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题;渲染气氛(记叙文、小说),埋下伏笔(记叙文、小说),设置悬念(小说),为下文作辅垫;总领下文;2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;3、文末:点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头(议论文、记叙文、小说)(二)修辞手法的作用:(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。

1、比喻、拟人:生动形象;答题格式:生动形象地写出了+对象+特性。

2、排比:有气势、加强语气、一气呵成等;答题格式:强调了+对象+特性3;设问:引起读者注意和思考;答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考反问:强调,加强语气等;4、对比:强调了……突出了……5、反复:强调了……加强语气(三)句子含义的解答:这样的题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻、对比、借代、象征等表现方法。

答题时,把它们所指的对象揭示出来,再疏通句子,就可以了。

(四)某句话中某个词换成另一个行吗?为什么?动词:不行。

因为该词准确生动具体地写出了……形容词:不行。

因为该词生动形象地描写了……副词(如都,大都,非常只有等):不行。

因为该词准确地说明了……的情况(表度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成……,与事实不符。

(五)一句话中某两三个词的顺序能否调换?为什么?不能。

因为(1)与人们认识事物的(由浅入深、由表入里、由现象到本质)规律不一致(2)该词与上文是一一对应的关系(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。

(六)段意的归纳1.记叙文:回答清楚(什么时间、什么地点)什么人做什么事格式:(时间+地点)+人+事。

2.说明文:回答清楚说明对象是什么,它的特点是什么,格式:说明(介绍)+说明对象+说明内容(特点)3.议论文:回答清楚议论的问题是什么,作者的观点怎样,格式:用什么论证方法证明了(论证了)+论点回答者:zgctamfzxcvbnm - 三级 2009-1-23 21:06 ★语段阅读题答题总原则:1、先读题后读文。

记叙文阅读之段落的作用在做题时,我们常常会遇到问段落作用的题目,回答这类题目,我们一般要从两个方面加以考虑和回答:即结构和内容两个方面。

一、把握段落在文中结构中的作用段落在文章不同的位置主要是从结构上讲,它在文章不同的结构中所起的作用也往往是不同的,但还是有一些规律可循,可从以下“六”看中入手:开头段:一看在文章开头是不是总起全文,引出下文;二看是不是埋下伏笔,为后文作铺垫;中间段:三看是不是推动情节发展,使情节发展成为必然;四看是不是承上启下,起过渡作用;结尾段:五看是不是前后照应使结构严谨;六看是不是总结全文,使结构完整。

二、把握段落在文中表情达意上的作用(也就是内容上的作用)解答段落的作用题除了把握段落在文中的结构作用,还必须把握段落在文中表情达意上的作用。

这也可以从以下入手:1、看是不是渲染了气氛;2、看是不是烘托了人物(或人物感情);3、看是不是点明中心;4、看是不是对主题的升华。

三、把握一些特殊段落在文章中的作用现代文段落的作用题有时是一些特殊的段落.如记叙文中的环境描写段落.把握这种特殊段落在文章中的作用也可从以下“五”看入手:一看是不是交待故事或人物活动背景;二看是不是构建某种意境,渲染气氛;三看是不是揭示人物心境或烘托人物的性格品质;四看是不是深化了作品的主题思想;五看是不是推动情节发展的.如人物描写的段落,作用主要是交代人物的特征:如年龄、职务、经济等情况;刻画人物的性格、品质、精神等。

其实这些所谓的特殊段落在文章中的作用也都是围绕前文的2、3点来解答的。

例1、静悄悄的昆仑山王宗仁昆仑山下,部队营院一角的枯草丛中,亮亮地袒露看一个野兔窝。

额角上有块白印记的兔妈妈,带着三个儿女旁若无人地生活着。

日出而起,日落而归。

炎阳爆燥的中午,它们到太阳晒不到的不冻泉边散步。

大雪扫山的傍晚,它们躲开口喧闹到雪水河里爽饮.偶尔也会看到老兔独自离开营院,随心所欲地走在通往荒原的山径上,走走停停,停停又走走。

句子在阅读中的作用知识梳理一、某句话结构上在文中的作用1、文首:点明题意;开门见山,点明主旨;渲染气氛,为全文奠定感情基调(散文);埋下伏笔(记叙类文章),设置悬念,吸引读者(小说);为下文作辅垫;总领全文。

2、文中:承接上文,开启下文,承上启下;提示思路,为下文作铺垫,埋下伏笔;引领下文;总结上文。

3、文末:总结全文、照应开头、点明中心、深化主题;独立成段,使文章意味深长,发人深省;升华感情,言有尽而意无穷;提出问题,引起思考。

二、语句在表情达意(内容上)方面的作用渲染气氛、烘托人物形象(或人物感情)、点明中心(揭示主旨)、突出主题(深化中心)三、赏析句子的表达效果的提问方式:1、从修辞角度,赏析文章中某个划线句子的表达效果。

答题格式:本句运用了什么(修辞手法),生动形象地写出了什么(内容),突出了什么(表达效果)。

2、从人物描写的角度说说文中某个划线句子的表达效果。

答题格式:运用了XXX的手法+对具体内容的解释+生动形象地写出了XXX+表达了...3、某个句子在表达效果上有什么作用?4、赏析文中划线的句子。

答题角度:除了从修辞与描写的角度回答,还可以从句子中找典型的或特殊的修饰词。

修饰词角度答题格式:词语的语境意+词语描写对象的特点+作品中的人物或作者的情感。

四、语句特色评价用词:准确、严密、生动、形象、深入浅出、通俗易懂、语言简练、简洁明了、言简意赅、富有感染力、节奏感强、委婉含蓄、意味深长、发人深省、寓意深刻、引发阅读兴趣、说理透彻、有说服力。

五.一段话或一句话的作用内容:思路上包括修辞手法、何种描写、人物内心或品质、文章主旨,甚至是叙述顺序比如插叙的作用结构:例题精讲阅读下文,完成下面小题大年初一两局棋胡延楣(1)大年初一,窗外的冬雨没完没了,白茫茫的一片。

前天武汉封城,这时候要静下心来做事,有点为难。

今日唯有围棋可助下棋人逆长江之流,西赴黄鹤楼。

(2)我打开弈城围棋网,问:“有武汉的吗?”一秒钟,出来了两个名字。

记叙文文章第一段的作用记叙文文章第一段的作用大全相信大家都尝试过写作文吧,尤其是应用极其广泛的记叙文,记叙文要写清人物、时间、地点、事件的起因、经过和结果等”六要素“。

写这类作文需要注意哪些事项呢?下面是小编为大家整理的记叙文文章第一段的作用,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

记叙文中第一段的作用1.①如果是环境描写则大多数情况下都是点明故事发生的地点,渲染气氛,引出下文,为下文情节发展作铺垫几方面。

②其他内容则可能是开篇点题,奠定全文的感情基调;总领全文或引起下文,为下文情节发展作铺垫。

2.中间句段的作用:承上启下的过渡作用。

3.结尾议论性句子的作用:总结全文,照应开头,点明中心,深化主题。

以下简明扼要第一段的作用:开门见山,点明中心;设置线索,引出下文;曲笔入题,设置悬念;埋下伏笔,铺垫照应;设置疑问,引人入胜;比喻开头,有虚入实;对比入题,强调主题;类比引入,发人遐思;侧面入笔,含蓄自然。

第一人称,真实可信。

记叙文中第一段的作用:若是环境描写,其作用有:(1)交代故事发生的时间与背景;(2)渲染了××环境气氛;(3)烘托人物的××情感;(4)预示人物的××命运;(5)推动故事情节的发展。

若不是环境描写,一般是:(1)开门见山,揭示主题;(2)设置悬念,引人入胜;(3)总领全文,引起下文;(4)奠定文章××的感情基调;(5)为××作铺垫等说明文中第一段的作用:引出××说明对象;激发读者的阅读兴趣;总分总结构中的总领全文。

议论文中的第一段的作用:引出××的论点或论题;作为论点的事实论据或道理论据;激发读者的阅读兴趣;总分总结构中的总。

记叙文的综述文章记叙某个具体的生活内容,描述某个具体的事件或场面,这样的文章叫记叙文。

写人、叙事、写景、状物是记叙文的主要内容;时间、地点、人物、事情的起因、经过和结果是记叙文的六要素。

记叙文阅读1句段作用

记叙文中的一句段可以起到多种作用,以下是其中几个常见的作用:

1.描述场景:一句段可以用来描绘并描述故事发生的时、地、人物等

背景信息,帮助读者更好地理解故事情节的背景。

2.表达情感:通过一句段可以传达人物的情感状态,表达其内心的喜悦、忧愁、愤怒等情感,增加故事情节的鲜活感和感染力。

3.推动剧情发展:一句段可以用来推动故事情节的进展,引出新的事

件或冲突,使故事更加紧凑有趣。

4.表达主题:一句段可以表达故事的主题或中心思想,通过对人物对话、行为、思考等的描述来传达故事的深意。

5.借助比喻、象征等修辞手法:一句段可以运用各种修辞手法,如比喻、象征等,来增加文学性和艺术感,使故事更富有意境。

总之,一句段在记叙文中有着丰富的作用,可以传达信息、导向情节、引发思考、表达情感等,使文章更加生动、有趣和有内涵。

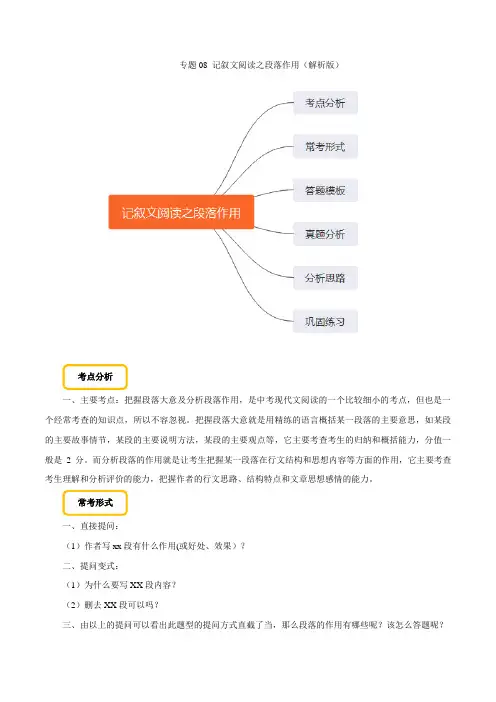

专题08 记叙文阅读之段落作用(解析版)考点分析一、主要考点:把握段落大意及分析段落作用,是中考现代文阅读的一个比较细小的考点,但也是一个经常考查的知识点,所以不容忽视。

把握段落大意就是用精练的语言概括某一段落的主要意思,如某段的主要故事情节,某段的主要说明方法,某段的主要观点等,它主要考查考生的归纳和概括能力,分值一般是2分。

而分析段落的作用就是让考生把握某一段落在行文结构和思想内容等方面的作用,它主要考查考生理解和分析评价的能力,把握作者的行文思路、结构特点和文章思想感情的能力。

常考形式一、直接提问:(1)作者写xx段有什么作用(或好处、效果)?二、提问变式:(1)为什么要写XX段内容?(2)删去XX段可以吗?三、由以上的提问可以看出此题型的提问方式直截了当,那么段落的作用有哪些呢?该怎么答题呢?【段落作用】所处的位置——是结构作用具体所写——是内容作用1.段落在篇首的作用:【在结构上的作用】(1)总领全文(2)引出下文(3)与后文或结尾形成照应【在内容上的作用】(1)直接表明文章的写作对象(2)开篇点题(暗含主旨/点明主旨)(3)设置悬念,为后文的某处情节作铺垫、埋下伏笔(4)表达与主旨相关的感情,奠定全文的情感基调(以上四点为常见作用,以下四点为特殊作用) (5)如以故事开头,可引起读者阅读兴趣(6)如开篇发问,可引发读者思考(7)如以诗词开篇,可呈现美好的意境,增加文采(8)如开篇环境描写,还需分析环境描写的作用2.段落在篇中的作用:【在结构上的作用】(1)承上启下(2)推动情节发展,为后文作铺垫、埋下伏笔(3)前后照应【在内容上的作用】(1)承接了(上文)......,引出了(下文)......(2)插叙句段补充说明某内容(3)写景句段、推动情节发展,为后文作铺垫、埋下伏笔3.段落在篇尾的作用:【在结构上的作用】(1)总结全文(2)首尾照应【在内容上的作用】(1)交代结局,使文章情节完整(2)篇末点题(暗含、点明中心;深化、升华主题等)(3)令人深思,给人警醒(启示)(4)卒章显志,寄托感情(5)揭示真相,意味深长,给读者留下思考的空间。

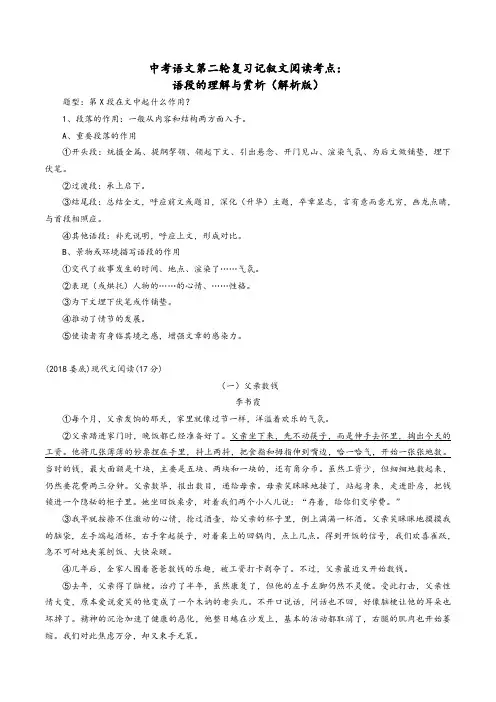

中考语文第二轮复习记叙文阅读考点:语段的理解与赏析(解析版)题型:第X段在文中起什么作用?1、段落的作用:一般从内容和结构两方面入手。

A、重要段落的作用①开头段:统摄全篇、提纲挈领、领起下文、引出悬念、开门见山、渲染气氛、为后文做铺垫,埋下伏笔。

②过渡段:承上启下。

③结尾段:总结全文,呼应前文或题目,深化(升华)主题,卒章显志,言有意而意无穷,画龙点睛,与首段相照应。

④其他语段:补充说明,呼应上文,形成对比。

B、景物或环境描写语段的作用①交代了故事发生的时间、地点、渲染了……气氛。

②表现(或烘托)人物的……的心情、……性格。

③为下文埋下伏笔或作铺垫。

④推动了情节的发展。

⑤使读者有身临其境之感,增强文章的感染力。

(2018娄底)现代文阅读(17分)(一)父亲数钱李书霞①每个月,父亲发饷的那天,家里就像过节一样,洋溢着欢乐的气氛。

②父亲踏进家门时,晚饭都已经准备好了。

父亲坐下来,先不动筷子,而是伸手去怀里,掏出今天的工资。

他将几张薄薄的钞票捏在手里,抖上两抖,把食指和拇指伸到嘴边,哈一哈气,开始一张张地数。

当时的钱,最大面额是十块,主要是五块、两块和一块的,还有角分币。

虽然工资少,但细细地数起来,仍然要花费两三分钟。

父亲数毕,报出数目,递给母亲。

母亲笑眯眯地接了,站起身来,走进卧房,把钱锁进一个隐秘的柜子里。

她坐回饭桌旁,对着我们两个小人儿说:“存着,给你们交学费。

”③我早就按捺不住激动的心情,抢过酒壶,给父亲的杯子里,倒上满满一杯酒。

父亲笑眯眯地摸摸我的脑袋,左手端起酒杯,右手拿起筷子,对着桌上的回锅肉,点上几点。

得到开饭的信号,我们欢喜雀跃,急不可耐地夹菜刨饭、大快朵颐。

④几年后,全家人围着爸爸数钱的乐趣,被工资打卡剥夺了。

不过,父亲最近又开始数钱。

⑤去年,父亲得了脑梗。

治疗了半年,虽然康复了,但他的左手左脚仍然不灵便。

受此打击,父亲性情大变,原本爱说爱笑的他变成了一个木讷的老头儿。

不开口说话,问话也不回,好像脑梗让他的耳朵也坏掉了。

初中语文记叙文第一段的作用

初中语文记叙文第一段通常具有以下作用:

1. 引入主题:第一段可能会简短地介绍故事或叙述的主题,为读者提供背景信息,并激发他们的兴趣。

2. 设定情境:记叙文的第一段可能描述一个场景,为读者展示故事发生的环境或背景。

3. 引导读者:作者可能会使用第一段来引导读者进入故事,用引人入胜的描述或悬念来吸引读者继续阅读。

4. 为后续情节做铺垫:记叙文的第一段还可能包含一些暗示或线索,预示着故事的发展或后续情节,激发读者的好奇心。

5. 表达情感或观点:有时,作者会在第一段中直接表达故事的情感基调或观点,为全文定下情感或论调的基调。

6. 呼应结尾:记叙文的第一段还可能和结尾有所呼应,形成首尾呼应的结构,增强文章的整体性。

7. 交代时间、地点、人物等要素:在某些情况下,记叙文的第一段可能会直接交代故事发生的时间、地点、主要人物等关键要素。

总的来说,记叙文的第一段有多种功能,但其核心目的是吸引读者的注意力,并为后续的叙述做好铺垫。

句子段落的作用(范文4篇)以下是网友分享的关于句子段落的作用的资料4篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。

《句子段落的作用范文一》句子,段落,题目分别在文中的作用一段落的作用:1开头段:统摄全篇,提纲挈领,领起下文,引出悬念,开门见山,渲染气氛,奠定基调,或为后文做铺垫、埋下伏笔。

2过渡段:承上启下(或启下),引出下文。

3结尾段:总结全文,呼应前文或题目,深化、升华主旨,卒章显志,言有尽而意无穷,回味深长,承接上文欲扬先抑的手法,画龙点睛,与首段相照应使结构严谨,含蓄深刻,启发联想,象征、暗示、点名或揭示。

4环境描写的作用:①是否交代了故事发生的时间地点,设置了背景,②是否渲染了气氛,为后面内容做铺垫③是否奠定基调,④是否烘托了人物的心情,表现人物性格⑤是否烘托了人物形象,⑥是否深化了主题,⑦是否推动情节的发展。

5引用或文学性强的语段:创造文化氛围或……行文章法思路开阔,再结合文章语境分析。

6写景的语段:①交代作品的时代背景,烘托、渲染……气氛,②为下文埋下伏笔,表现人物……的心情,③暗示社会环境,④结合具体语境:设置了……的背景,烘托形象,⑤深化主题,与开头形成照应,⑥使文章形象、生动、细腻,⑦使读者有身临其境之感,增强文章感染力。

7其他语段:呼应上文,形成对比,补充说明等等。

二句子的作用:1中心句:点明中心、揭示主旨。

画龙点睛。

2点睛句:点明全文中心,统领全文;句子含义深刻,耐人寻味,读后能给人以启迪。

3情感句:抒发强烈内在情感,直抒胸臆。

4矛盾句:从字面上看自相矛盾,但作者却寄寓了深刻的用意。

揭示深刻内涵,表达深刻见解。

三题目的作用:1记叙文题目点明了地点:如《钱塘江观潮》,还交代了主要事件是观潮,全文紧紧围绕题目的限制范围展开叙述。

2题目有的交代主要内容:如鲁迅的《阿长与〈山海经〉》;3有的揭示(或暗示)主旨:如《长在岩石下面的小花》;《董存瑞舍身炸暗堡》舍身一词就高度赞扬了董存瑞为了革命事业壮烈牺牲的大无畏的英雄气概4有的点明线索:如鲁迅的《从百草园到三味书屋》;5有的交代描写对象:如老舍的《济南的冬天》;6有的交代故事发生环境:如孙犁的《芦花荡》;7有的设置悬念:如《城市给了我们什么》等。

记叙文——重要句段在全文中所起的作用分析各重要句段在全文中所起的作用,要注意:1.结合题干,通读全文,领会文章主旨。

面对一道阅读题,同学们首先应该看题干,根据题干将全文通读一遍。

因为局部与整体是不可分离的,只有在理解全文的基础上,才能更准确地把握局部段落。

通读完全文以后,再根据题干要求,对题干所在的段落进行局部阅读与分析,从而领会该段的思想内容、文章主旨、作者情感等。

2.全面系统地把握文章的结构。

只有系统地把握文章的结构,才能概括出某段在全文中的作用,比如承上启下、总结全文等。

所以,文章层次的划分和结构的判断也非常重要。

3.进行相关的知识储备,掌握一定的答题术语。

下列术语并非是题目的确切答案,还要结合文本内容具体说明。

如回答中间段“承上启下”的作用,只写出这个术语就草草了事,这样的回答内容太过空洞,规范的回答一定要结合上下文的内容,如“承接了上文……同时引起下文,为下文写……作铺垫”。

以下这些术语必须牢记:(1)开头段结构——埋下伏笔;总领下文;统摄全篇;引出下文;上下文形成对照。

内容(情感)——开篇点题,奠定……的感情基调;开篇写景,渲染……气氛;开篇写物,由眼前景物引出下文的回忆;引出……说明对象或论点;交代故事起因,为下文作铺垫,是全文故事的大前提;设置悬念,引起读者的阅读兴趣或思考。

(2)中间段结构——承上启下(概括上文某一内容,引起对下文的叙写);总领下文;总结上文;埋下伏笔。

(3)结尾段结构——照应开头;响应前文,使文章结构首尾呼应。

内容(情感)——点明中心,深化主题;画龙点睛;升华感情;卒章显志;含蓄有余味;寄托作者情感,发人深省。

(4)句子在文章里的作用,一般从两方面进行回答在篇章结构上:①对上文(或全文):点题、照应上文、首尾呼应、总结上文(或全文);②对下文:引起下文,埋下伏笔、作铺垫;③对上下文:承上启下(过渡),点题,推动情节发展。

在内容(表情达意)上:渲染气氛、设置悬念、烘托人物形象(或人物感情)、激发读者阅读兴趣、点明中心(揭示主旨)、突出主题(深化中心)开头段:点明(或引出)叙写的人、事、物、景;设置悬念,渲染气氛,激发读者的阅读兴趣。

专题08 记叙文阅读之段落作用(解析版)一、主要考点:把握段落大意及分析段落作用,是中考现代文阅读的一个比较细小的考点,但也是一个经常考查的知识点,所以不容忽视。

把握段落大意就是用精练的语言概括某一段落的主要意思,如某段的主要故事情节,某段的主要说明方法,某段的主要观点等,它主要考查考生的归纳和概括能力,分值一般是2分。

而分析段落的作用就是让考生把握某一段落在行文结构和思想内容等方面的作用,它主要考查考生理解和分析评价的能力,把握作者的行文思路、结构特点和文章思想感情的能力。

一、直接提问:(1)作者写xx段有什么作用(或好处、效果)?二、提问变式:(1)为什么要写XX段内容?(2)删去XX段可以吗?三、由以上的提问可以看出此题型的提问方式直截了当,那么段落的作用有哪些呢?该怎么答题呢?【段落作用】所处的位置——是结构作用具体所写——是内容作用1.段落在篇首的作用:【在结构上的作用】(1)总领全文(2)引出下文(3)与后文或结尾形成照应【在内容上的作用】(1)直接表明文章的写作对象(2)开篇点题(暗含主旨/点明主旨)(3)设置悬念,为后文的某处情节作铺垫、埋下伏笔(4)表达与主旨相关的感情,奠定全文的情感基调(以上四点为常见作用,以下四点为特殊作用) (5)如以故事开头,可引起读者阅读兴趣(6)如开篇发问,可引发读者思考(7)如以诗词开篇,可呈现美好的意境,增加文采(8)如开篇环境描写,还需分析环境描写的作用2.段落在篇中的作用:【在结构上的作用】(1)承上启下(2)推动情节发展,为后文作铺垫、埋下伏笔(3)前后照应【在内容上的作用】(1)承接了(上文)......,引出了(下文)......(2)插叙句段补充说明某内容(3)写景句段、推动情节发展,为后文作铺垫、埋下伏笔3.段落在篇尾的作用:【在结构上的作用】(1)总结全文(2)首尾照应【在内容上的作用】(1)交代结局,使文章情节完整(2)篇末点题(暗含、点明中心;深化、升华主题等)(3)令人深思,给人警醒(启示)(4)卒章显志,寄托感情(5)揭示真相,意味深长,给读者留下思考的空间。

记叙文阅读训练句段的作用:一、思考角度1、结构2、内容二、作用(1)开头句段作用:结构方面的作用:1、总领全文2、引起下文3、首尾呼应,使文章结构完整内容方面的作用:1、开篇点题.2、提示文章中心3、交代故事发生的背景、时间、地点、原因等4、交代时间发生的环境5、为下文买下伏笔或者铺垫6、设置悬念,吸引读者(2)结尾句段作用:结构方面的作用:1、总结上文2、首尾呼应,使文章结构完整3、照应题目、照应开头、前文内容方面的作用:1、画龙点睛、点明事件的意义,点明中心2、深化文章中心,抒发作者什么感悟或者情感3、写出了人物怎样的品质、精神或性格。

4、言有尽而意无穷,留下想象的空间,增强感染力(注意省略号)5、引起读者的注意、思考(注意问号)(3)中间句段作用:结构方面的作用:1、单独成段起承上启下的过渡作用;内容方面的作用:1、暗示。

中心;3、照应标题/开头;4、为下文写。

作铺垫。

阅读训练:(1)母亲石①那一年我到青海塔尔寺去,被一块普通的石头深深打动。

②这石其身不高,约半米;其形不奇,略瘦长,平整光滑。

但它却是一块真正的文化石。

当年宗喀巴就是从这块石头旁出发,进藏学佛。

他的母亲每天到山下背水时就在这块石旁休息,西望拉萨,盼儿想儿。

泪水滴于石,汗水抹于石,背靠石头小憩时,体温亦传于石。

后来,宗喀巴创立新教派成功,塔尔寺成了佛教圣地,这块望儿石就被请到庙门口。

这实在是一块圣母石。

现在每当虔诚的信徒们来朝拜时,都要以他们特有的习惯来表达对这块石头的崇拜。

有的在其上抹一层酥油,有的撒一把糌粑,有的放几丝红线,有的放一枚银针。

时间一长,这石的原形早已难认,完全被人重新塑出了一个新貌,真正成了一块母亲石。

就是毕加索、米开朗琪罗再世,也创作不出这样的杰作啊。

③我在石旁驻足良久,细读着那一层层的,在半透明的酥油间游走着的红线和闪亮的银针。

红线蜿蜒曲折如山间细流,飘忽来去又如晚照中的彩云。

而散落着的细针,发出淡淡的轻光,刺着游子们的心微微发痛。

我突然想起自己的母亲。

那年我奉调进京,走前正在家里收拾文件书籍,忽然听到楼下有“笃笃”的竹杖声。

我急忙推开门,老母亲出现在楼梯口,背后窗户的逆光勾映出她满头的白发和微胖的身影。

母亲的家离我住地有几里地,街上车水马龙,我真不知道她是怎样拄着杖走过来的。

我赶紧去扶她。

她看着我,大约有几秒钟,然后说:“你能不能不走?”声音有点颤抖。

我的鼻子一下酸了。

父亲文化程度不低,母亲却基本上是文盲,她这一辈子是典型的贤妻良母。

小时每天放学,一进门母亲问的第一句话就是:“肚子饿了吧?”菜已炒好,炉子上的水已开过两遍。

大学毕业后先在外地工作,后调回来没有房子,就住在父母家里。

一下班,还是那一句话:“饿了吧。

我马上去下面。

”④我又想起我第一次离开母亲的时候。

那年我已是17岁的小伙子,高中毕业,考上北京的学校。

晚上父亲和哥哥送我去火车站。

我们出门后,母亲一人对着空落落的房间,不知道该做什么,就打来一盆水准备洗脚。

但是直到几个小时后父亲送完我回来,她两眼看着窗户,两只脚搁在盆边上没有沾一点水。

这是寒假回家时父亲给我讲的。

现在,她年近80,却要离别自己最小的儿子。

我上前扶着母亲,一瞬间我觉得我是这世上一个最不孝顺的儿子。

我还想起一个朋友讲起他的故事。

他回老家出差,在城里办完事就回村里看老母亲,说好明天走前就不见了。

然而,当他第二天到机场时,远远地就看见老母亲扶着拐杖坐在候机厅大门口。

可怜天下父母心,儿女对他们的报答,哪及他们对儿女关怀的万分之一。

⑤我知道在东南沿海有很多望夫石,而在荒凉的西北却有这样一块温情的望儿石,一块伟大的圣母石。

它是一面镜子,照见了所有慈母的爱,也照出了所有儿女们的惭愧。

20.文章第③段画横线句子在描写上很有特点,试作赏析。

(3分)_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 21.请说出第④段中画波浪线的句子所表达的母亲复杂的内心情感。

(3分)_________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 22. 文章中,作者为什么要说“一瞬间我觉得我是这世上一个最不孝顺的儿子”?(4分)_________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 23. 试分析第⑤段在全文中的作用。

(4分)_________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 24.文章第①段中说母亲石是“一块普通的石头”,第②段中又说“但它却是一块真正的文化石”,读完全文,说说你对这两种说法的理解。

(4分)_________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________(2) 雪中小卓玛李春雷①玉树大地震之后的第七个早晨,我从震中的结古镇,驱车赶往西宁。

忽然发现前面路边悄然站立着一个藏族小姑娘,双手捧着一个奖状大小的纸板,上面歪歪扭扭却又清清楚楚地写着两个殷红似火的大字:“谢谢!”②四周是茫茫的雪山,根本看不到村庄的影子,她是从哪里来的呢?③停下车,我走过去,拉住她的手,轻轻掸去她头上的一层雪花。

这个在风雪中瑟瑟发抖的小姑娘,约有五六岁的样子,蓬乱的头发,瘦瘦的小脸上是典型的高原红,额头上还凸起一道长长的已经结痂的伤痕。

“你是哪个村庄的?”“谢谢!”“上学了没有?”“谢谢!”“你叫什么名字?”“谢谢!”④我有些纳闷了,又问她这次地震中家里的情况。

她似乎没有听懂,圆睁着大大的眼睛,迷惑地看着我,嘴里仍只是在重复着那两个字。

我猛然明白,这里是纯粹的藏族牧区,她还没有上学,自然听不懂汉语。

⑤这么冷的天,是谁让她来的呢?震中心周围的房屋几乎全部倒塌了,伤亡惨重。

她的家中,她的小村灾情如何呢。

这个小姑娘,是不是想通过这种方式,希求援助呢?⑥但我马上否定了自己。

地震之后,难民们在最短的时间内都得到了政府救济,逝者安葬,伤者就医,失居者也都有了帐篷,有了粮食,有了饮水。

正是因为这些,灾区才安定下来。

⑦况且她额头上的伤口,早已经过医生处理,且已经结痂了。

身上的衣服虽然破旧,却也算干净整齐。

再看她的神情,更像是一个懂事的孩子。

⑧我决定把车上的食品,送给她一些,还有她的家人。

那是从城市里买来的一些奶制品和肉制品,花花绿绿,包装精致。

她的眼光一亮,旋即又摇了摇头。

不仅摇头,红红的小手也在摇动着,像风中的枫叶。

⑨我坚持着,有些强行地塞给她。

她迟疑了一下,只得从其中拿了一块造型别致的巧克力,揣在怀里。

接着,恭恭敬敬地冲着我,鞠了一个躬,再次清晰地说出了那两个字“谢谢!”之后,她细心地把巧克力塞进贴身的兜兜里。

⑩做完这一切,她又用双手托起了那个宝贝纸板,高高地抱在胸前,遮住了自己的半张脸,只露出两只大大的眼睛,像青海湖一般澄澈和镇静。

虽然我不知道在这个孩子身上发生了什么故事,灾难已经过去,作为一个小小的亲历者,她只是要用自己的方式,表达一种心底里难以言说的感激。

⑾从她的脸上,我看到了一种与年龄并不相符的镇静和成熟!我们城市里的五六岁的孩子,在这样的冰雪天气里,会干什么呢?或许正依偎在妈妈怀里睡觉呢?或许正在暖意盈盈地房间里玩游戏吧?哦,亲爱的孩子们,你们理解人生的艰难吗?你们品尝过感恩的味道吗?你们明白国家和民族的概念吗?⑿这个青藏高原上的楚楚可怜的藏族小姑娘,她才五六岁,通过这一场灾难,却已经开始真切地感觉到了这一切。

⒀孩子,我不知道你的名字,权且按藏族人通常的习俗,称呼你小卓玛吧。

我也不了解发生在你身上的故事,但我理解和明白你的心事。

不过,今天太冷了,雪太大了,你还是回家去吧,哪怕只是一顶简陋的帐篷。

⒁我再三地劝她。

这个小姑娘,这个小卓玛,却像巴颜喀拉山一样坚定和倔犟,她虽然明白了我的好意,但再一次摇了摇头,用手指了指纸板上的那两个字,指了指远方,又指了指自己的心窝。

⒂哦,可爱的孩子,可爱的小卓玛,我的眼中酸热热的,情不自禁地双手抱拳,面对她的痴情,面对她的坚定,深鞠一躬,并模仿着她的语气,说了一声:“谢谢!”⒃车走远了,雪中小卓玛的身影,像一簇猩红的篝火,在我的心底燃烧着。

(选自2010年4月28日(《人民日报》)11.本文叙述了一个什么故事?请用一句话加以概括。

(3分)_______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________12.(1)理解第⑧段“她的眼光一亮,旋即又摇了摇头”的含义。

(2分)_______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (2)第⒀段“我也不了解发生在你身上的故事,但我理解和明白你的心事”一句中“你的心事”指什么?(2分)______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 13.小卓玛说的“谢谢”和“我”对小卓玛说的“谢谢”的含义是一样吗?请说明理由。