马王堆haigel

- 格式:ppt

- 大小:12.79 MB

- 文档页数:51

![马王堆汉墓[全国重点文物保护单位]](https://uimg.taocdn.com/66cdfb122e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e29f.webp)

马王堆汉墓[全国重点文物保护单位]马王堆汉墓,位于湖南省长沙市芙蓉区东郊四千米处的浏阳河旁的马王堆乡,是西汉初期长沙国丞相、轪侯利苍的家族墓地。

马王堆汉墓于1972年~1974年先后进行3次考古发掘,墓葬的结构宏伟复杂,三座都是北侧有墓道的长方形竖穴,椁室构筑在墓坑底部,墓底和椁室周围,都塞满木炭和白膏泥,然后层层填土,夯实封固。

二号墓是汉初长沙丞相轪侯利苍,一号墓是利苍妻,三号墓是利苍之子。

墓葬共计出土1具保存完好的女尸、棺椁、丝织品、帛书、帛画、漆器、中草药等遗物3000余件。

马王堆汉墓的发现,为研究汉代初期埋葬制度、手工业和科技的发展及长沙国的历史、文化和社会生活等方面提供了重要资料。

2013年5月3日,国家文物局将马王堆汉墓列入第七批全国重点文物保护单位名单中。

2016年6月,马王堆汉墓被评为世界十大古墓稀世珍宝之一。

基本信息中文名马王堆汉墓声誉2016年6月,马王堆汉墓被评为世界十大古墓稀世珍宝之一。

所属国家中华人民共和国景区等级全国重点文物保护单位气候类型亚热带季风气候历史沿革马王堆汉墓位于湖南省长沙市芙蓉区东郊四千米处的浏阳河旁的马王堆乡(1984年3月原东屯渡人民公社因境内有马王堆汉墓而改名为马王堆乡),据地方志记载为五代时期楚王马殷家族的墓地,故名马王堆。

堆上东西又各突起土冢一个,其间相距20余米,形似马鞍,故也称为马鞍堆。

马王堆汉墓是西汉初期长沙国丞相、轪侯利苍的家族墓地。

三座汉墓中,二号墓是汉初长沙丞相轪侯利苍,一号墓是利苍妻,三号墓是利苍之子。

二号墓墓主轪侯利苍约下葬于吕后二年(前186年),三号墓墓主利苍之子下葬年代是西汉文帝前元十二年(前168年),一号墓墓主利苍妻下葬年代可能还要略晚一些。

1951年冬,考古学家在长沙进行考古调查,在长沙东郊五里牌发现了2个相连的土冢,根据考古资料判断是汉代墓葬。

1952年,中国科学院考古研究所和湖南文物管理委员会联合调查马王堆土冢,确认是大型的汉代墓葬群。

马王堆女尸的发掘与保存由于墓中出土了千年不腐的女尸辛追,以及载有先人智慧的帛书、保存完好的漆器、现代手工艺无法企及的丝织品……于“文革”特殊时期意外开挖的马王堆三座汉墓,成为20世纪中国乃至世界最重大的考古发现之一。

1972年4月28日下午,长沙汽车电器厂将3层棺吊出,运到了湖南省博物馆(以下简称湘博)陈列室。

墓中发现的一枚刻有“妾辛追”的印章,说明墓主人是名叫辛追的女性。

当日晚上6点多,湘博工作人员将内棺从朱地彩绘棺中抬出,摆放在陈列室里。

晚上8点多,准备正式开启内棺。

领衔开棺的是从北京紧急抽调来的中国科学院考古所业务骨干王、白荣金。

打开50厘米宽、2米来长的内棺,白荣金最先看到的是发红的棺液。

工作人员用吸管吸出一部分,装在3个大玻璃缸内,留下三分之二在棺中。

揭开上面两层衣服后,一卷用9根丝带捆扎的丝织品浮出水面,这一般是用来包裹死者的。

这些鲜艳的丝织品看上去成色如新,但用手一摸,却发现已然糟朽如泥。

照相、绘图后,揭取工作开始,王照着头部位置的丝织品,切了个30厘米长的方块。

由于浸在棺液中的丝织品很滑不易切取,一个多小时后,他才慢慢将这块烂泥状的方形丝织品托出,看到下面是头巾。

已经满头大汗的王稍作休息。

几分钟后,王又拿起刀片往下划,碰到一块质地较好的麻布后停了下来。

他用手将死者头上盘的丝织物揭开,触到了脑门。

第二天,考古人员把绑在尸身上的9道带子慢慢解开。

王提议,把尸身上的丝织品切成近10片30厘米边长的方块取出,既能保留下较大面积的丝织品作研究,又能让死者尽快“面世”。

脱离丝织品的辛追露出真容:头上有头发,脑后用簪子别着一团假发,脸上有皮肤,眼睫毛、鼻毛尚存,左耳里鼓膜完好,手指、脚趾纹清晰,只是两个眼球鼓起来、舌头伸出,属于早期腐败现象。

工作人员找了大量棉絮、棉被里面的棉花,连托带扶一点点地把身高1.54米、体重34.3公斤的辛追“滚”到一张大台子上翻过身做检查。

这具世界上最早真正以人工墓葬保护下来的软体古尸,后来被命名为“马王堆型古尸”。

长沙马王堆导游词尊敬的游客朋友们,大家好!欢迎来到美丽的长沙市,今天我将带领大家参观马王堆,这是我们长沙一处重要的历史文化遗址,也是湖南省重点保护单位之一。

马王堆墓地位于长沙市开福区马王堆村南约2.5公里处,占地面积约1.35万平方米,是战国时期楚国墓地的一部分,被誉为“楚地第一墓”。

马王堆墓地始建于西汉时期,至今已有二千多年的历史,被视为中国近代考古学最重要的发现之一。

这里发掘出的墓葬超过400座,其中包括了一座二号汉墓和三座一号汉墓,是我国墓葬数量最多、等级最高、规模最大的汉墓群之一。

一号汉墓是马王堆墓地最有名的墓葬,是西汉时期一位身份显赫的贵族女子的墓穴。

墓主人是刘贺的妻子,被人们称为“西汉才人婉君”。

这座墓葬的规模宏大,墓道长约30米,墓室内有墓室和内殿,宽约5.4米,高约3.4米。

墓室内放置着一座由陶瓷制成的棺椁,棺椁上雕刻着精美的壁画。

这幅壁画展示了婉君生前的各种场景,包括宴会、祭祀、乐舞等,形象逼真,艺术价值极高。

而二号汉墓则是一座西汉时期的一位贵族男子的墓葬,墓主人身份至今未确定。

虽然与一号汉墓相比,二号汉墓的规模较小,但其中的墓室内同样有精美的壁画。

这些壁画中描绘了宴会、祭祀、狩猎等各种场景,反映了西汉时期社会的风貌和文化。

在马王堆墓地的发掘中,还发现了大量的文物和丧葬品,这些都为人们研究西汉时期的历史、文化和社会风貌提供了重要的资料。

在墓葬中出土的文物主要有陶俑、瓷器、金银器、玉器等。

其中最具代表性的是出土的世界上现存最早的一副《四象纹铜镜》,它对研究汉代铜镜的发展具有重要的价值。

除了墓室内的壁画和文物,马王堆墓地的周围还有一些其他遗址和景点值得我们参观。

比如说,镇墓台是一座供奉墓主人的祭祀台,台上有一石刻石鼓,是世界上现存唯一的战国时期石钟鼓,是中国古代音乐史上重要的研究资料。

此外,还有一处汉代石刻作品——卧佛石刻,它是一座巨大的卧佛像,形态逼真,是千年来佛教艺术的珍品。

在马王堆墓地,我们可以感受到中国古代文明的辉煌。

马王堆楸木棺材证明马王堆楸木棺材是指出土于湖北省襄阳市马王堆汉墓的楸木棺材。

马王堆楸木棺材的发现为研究古代葬俗、文化传承和历史考古提供了珍贵的实物资料,具有极高的历史价值和学术价值。

马王堆楸木棺材是中国考古史上的重大发现之一。

它们出土于1972年至1973年间,是中国迄今为止发现的规模最大、保存最完整的汉代墓葬。

这些墓葬被认为是西汉时期襄阳地区贵族的墓地,墓主身份尊贵,葬俗豪华。

马王堆楸木棺材被称为“活化石”,对于研究汉代社会、文化乃至医药学的发展提供了宝贵的实物资料。

马王堆楸木棺材的形制独特、工艺精湛。

楸木棺材由一整段的楸木制成,其制作工艺十分精细。

棺椁表面有精美的浮雕装饰,其中包括各种神、仙和动物形象。

这些浮雕形象的细节栩栩如生,树立了汉代木雕艺术的高度。

马王堆楸木棺材的内部陈设丰富多样,体现了古代汉族的丧葬风俗。

棺材内部陈设包括衣物、首饰、金银器皿、玉器、瓷器等丰富的文物。

其中最引人注目的是一套璀璨的玉石贴面,以及一套精美的丝织品。

这些珍贵的陈设品不仅显示了马王堆墓主的财富和地位,也为研究古代纺织、玉石雕刻等手工艺术提供了重要的参考资料。

马王堆楸木棺材还在医学史上具有重要意义。

在马王堆楸木棺材中,发现了一批保存完好的医书、药物和医疗工具,这些文物被称为“马王堆医经”。

这些医经包括《黄帝内经素问》、《黄帝内经灵枢》等,是中国古代医学的重要典籍。

此外,还有大量的草药、药物和医疗器具,为研究古代医学提供了宝贵的实物资料。

马王堆楸木棺材的发现对于了解汉代社会、文化乃至医学史发展有着重要的意义。

它们为研究古代葬俗、纺织、玉石雕刻、医学等领域提供了宝贵的实物资料。

马王堆楸木棺材的出土,填补了中国考古史上的空白,为我们了解古代文明提供了新的视角。

它们的发现和研究不仅对于学术界具有重要的意义,也对于普通人了解中国古代文化和历史有着十分重要的启示。

马王堆楸木棺材的出土是中国考古史上的重大发现,它们的发现和研究对于了解古代葬俗、文化传承和历史发展具有重要的意义。

马王堆汉墓陈列(下)马王堆汉墓两千多年来从未被盗,保存完好,因此出土了大量的文物,特别是上篇所述一号墓出土的历两千年不腐的神奇女尸及富有历史文化艺术价值的棺椁外,还出土了其他俑、漆器、丝织品(包括绢、绮、罗、纱等)、乐器(包括琴、竽、瑟等)以及帛书帛画等珍贵文物3000多件,绝大部分保存完好,实属举世罕见。

大量帛书文献,为西汉初期历史考证提供了翔实的资料,震惊了国内外。

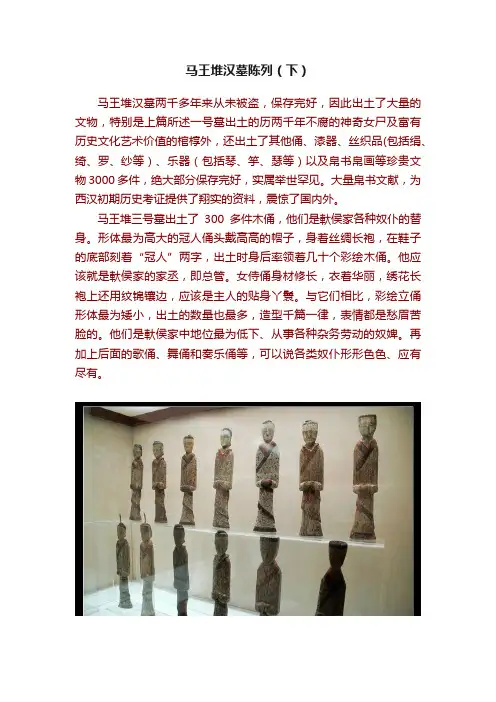

马王堆三号墓出土了300多件木俑,他们是軑侯家各种奴仆的替身。

形体最为高大的冠人俑头戴高高的帽子,身着丝绸长袍,在鞋子的底部刻着“冠人”两字,出土时身后率领着几十个彩绘木俑。

他应该就是軑侯家的家丞,即总管。

女侍俑身材修长,衣着华丽,绣花长袍上还用纹锦镶边,应该是主人的贴身丫鬟。

与它们相比,彩绘立俑形体最为矮小,出土的数量也最多,造型千篇一律,表情都是愁眉苦脸的。

他们是軑侯家中地位最为低下、从事各种杂务劳动的奴婢。

再加上后面的歌俑、舞俑和奏乐俑等,可以说各类奴仆形形色色、应有尽有。

马王堆一号汉墓出土了一套乐俑,学者们研究推测这套乐俑是一个西汉的小型室内乐队,似乎正在演奏婉转悦耳的曲调。

他们由5个彩绘木制的乐俑组成,其中3 个是鼓瑟俑,2 个是吹竽俑,鼓瑟俑跪坐,作鼓瑟状,瑟横放在膝前,演奏者的双臂向前平伸,两只手的掌心向下,临于瑟的上方,大指屈向掌心,食指内勾,两指形成环状,作抹弦之势,其余三指自然微屈,这是一种双手并弹的鼓瑟方法。

吹竽俑也跪坐,作吹竽状,两手拇指与其余四指分开,余四指并拢,掌心向上,作持竽状。

乐俑出土时,竽已脱落,此竽有竽管十四根。

这套乐俑正在进行吹奏乐器竽和弹拨乐器瑟合奏,是秦汉之际盛行的“竽瑟之乐”。

《墨子·三辨》:“士大夫倦于听治,息于竽瑟之乐”,汉代其民无不“ 吹竽鼓瑟、击筑弹琴”。

可见“竽瑟之乐”是当时治者歌舞宴饮场合中常见的一种器乐演奏形式,也是轪侯夫人辛追生前非常喜欢的“竽瑟之乐”演奏,所以这套乐俑和其它乐器跟随墓主人一起随葬并保存至今。

马王堆古汉养生文化时光的馈赠——马王堆汉墓传奇1972年湖南省长沙市东郊一座古墓的发掘,“马王堆”及相关的“马王堆文化”像谜一样吸引着大家。

中医文化版将开设“马王堆古汉养生讲堂”专栏,由湖南中医药大学陈洪和何清湖教授以大讲堂的形式揭秘马王堆汉墓养生文化、养生理念和方法,诠释专栏的主线——“养生三妙之聚精·养气·存神”的中医原理和现代解读。

每周四刊出一讲,敬请关注。

马王堆古汉养生(1)-被时光遗忘的辛追夫人被时光遗忘的辛追夫人当东方现出朝霞,太阳冉冉升起时,我们打开了北边箱,箱内放着密密麻麻、上下重叠、古里古怪、色彩艳丽的各种随葬器物,一下驱散了考古挖掘人员几天来的困倦与劳累……”这是1972年主持马王堆汉墓发掘工作的熊传新回忆当时的场景。

经过近4个月的努力,马王堆一号墓墓主的棺椁终于出现在人们面前,考古专家们用钢棍撬开第一层盖板和边框,走进了沉睡于地下两千多年的神秘殿堂。

经过4天4夜的连续作战,终于见到了期待中的宝物——一号墓的棺室,墓主即将浮出水面。

这里埋藏着千年不朽的藕片、树叶以及色泽如新的随葬漆器,那么开棺的那一刻人们将会见到怎样惊异的景象呢?打开外层是黑漆素棺,第二层是黑地彩绘漆棺,第三层是朱地彩绘漆棺,第四层是覆盖着长达两米的“T”型神秘帛画的内棺。

要想见到墓主人的真容,还得剥开主人身上包裹严实的丝织品。

绢绮罗纱锦,春夏秋冬装,又是耗费整整一周的时间。

揭衣过程中强烈的酸臭味刺激着人们的鼻息,却深深兴奋着考古专家的神经,难道真的有奇迹出现?事实惊艳了人们的眼睛,这具女尸不像是千年的遗留,而像刚刚谢世而去。

历经2200余年的她外形不朽,面色鲜活,发色如真,内脏器官完整无损,血管结构清除,骨质组织完好,部分关节能够活动,甚至腹内一些食物仍存。

是什么让时光停留在这座深厚庞大的墓室里,守护着一位被历史的脚注遗忘的女人?“妾辛追”的印章使得这个女人以辛追夫人的身份传遍大江南北,这具世界上目前发现保存时间最长的湿尸也吸引着国内外的游客前来参观见证。

长沙名胜古迹马王堆位于长沙市芙蓉区马王堆乡,是西汉初期长沙国丞相利苍及其家属的墓葬。

这座闻名中外的墓葬于1972年至1974年进行了考古发掘,是新中国成立后最早、最重要的考古发现之一,被誉为20世纪中国重大考古发现之一。

马王堆汉墓出土的文物数量之丰富、种类之繁多、制作之精美、图绘之绚烂,实属罕见。

其中最引人注目的是彩绘漆棺和招魂铭旌。

在神秘缥缈的云气当中,日月辉映,天神和地祇各自掌控着他们的领地,其间神怪异兽出没,奇谲诡异。

这是长沙国民对于生活的想象力,是他们对于死后世界的描绘。

此外,马王堆汉墓还出土了大量薄如蝉翼的素纱单衣、完好无损的印花敷彩丝绵袍等精美的丝织品,光亮如新的彩绘漆器以及各种刺绣、兵器、乐器等。

这些文物充分展示了西汉初期长沙国的文明程度和精湛的工艺水平。

值得一提的是,在马王堆汉墓中还出土了一具保存完好的女性尸体。

这具尸体被誉为“马王堆女尸”,对于研究西汉时期的人类遗骸、尸体保存技术以及医学等方面都具有重要的价值。

马王堆汉墓的发掘不仅为我们提供了宝贵的历史资料和文化遗产,也成为了长沙市乃至湖南省的重要旅游景点和文化符号。

如今,这里已经建成了博物馆和遗址公园,供人们参观和学习。

总之,长沙名胜古迹马王堆是西汉时期长沙国历史和文化的重要见证,也是中国考古学和文化遗产保护领域的重要发现之一。

1972—1974年发掘的长沙马王堆三座汉墓,是20世纪最重大的考古发现之一。

墓中出土三千多件珍贵文物和一具保存完好的女尸。

其中,光亮如新的漆器,代表了汉初髹漆业的最高水平;华丽轻柔的丝绸,展示了纺织技术的惊人成就;浪漫神奇的帛画,叙述了神秘的天国幻想与永生渴望;翰墨飘香的帛书,传承了先哲的学识与智慧;千年不朽的女尸,是人类防腐史上的奇迹……本陈列展示的284件(组)文物,是马王堆汉墓出土文物的精华,它将引领您穿越历史时空,感悟汉代文明的神奇与瑰丽。

考古大发现20世纪70年代发掘的长沙马王堆一、二、三号汉墓,墓主人分别为西汉长沙国丞相、轪侯利苍和夫人辛追及其儿子。

出土珍贵文物3000余件,为研究汉初政治、经济、科技文化提供了翔实的资料,丰富了人们对汉代文明的认识,也为汉初考古确立了年代标尺。

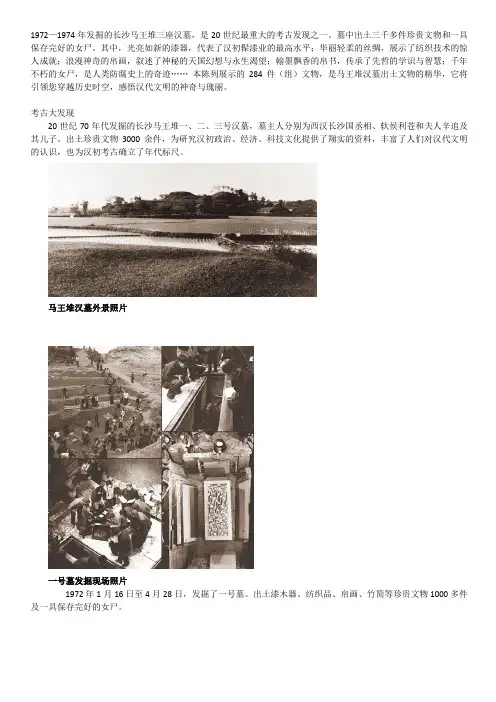

马王堆汉墓外景照片一号墓发掘现场照片1972年1月16日至4月28日,发掘了一号墓。

出土漆木器、纺织品、帛画、竹简等珍贵文物1000多件及一具保存完好的女尸。

二号墓发掘现场照片1973年12月18日—1974年1月13日,发掘了二号墓。

由于墓室密封不严,曾多次被盗,椁(guǒ)室已朽塌,仅残留印章、漆器、玉器、铜器等200多件器物。

三号墓发掘现场照片1973年11月19日至12月13日,发掘了三号墓。

出土帛书帛画、简牍、漆木器、纺织品等珍贵文物1000多件。

纪年木牍长30厘米三号墓出土释文:“十二年二月乙巳朔戊辰,家丞奋移主 (藏)郎中,移 (藏)物一编,书到先质,具奏主(藏)君”。

经考证,“十二年二月乙巳朔戊辰”是汉文帝十二年(前168) 二月二十四日,为该墓下葬日期。

它是推断三号墓年代的主要依据。

铁刃木锸(chā)长139.5厘米三号墓出土墓坑填土中发现的筑墓工具。

走进轪侯家马王堆是西汉轪侯家族墓地。

第一代轪侯利苍、利苍夫人辛追和他们的一个儿子长眠于此。

墓中出土大量珍贵文物,真实再现了轪侯家锦衣玉食、歌舞升平的生活;同时也反映出汉初农业、手工业的卓越成就,领先的科学技术和灿烂的文化艺术。

长沙马王堆汉墓导游词湖南省博物馆是中国省级历史艺术性博物馆。

位于湖南省长沙市湖南革命烈士公园北侧,占地5万多平方米,建筑面积2万平方米。

1951年3月筹建,1956年2月开馆。

我们现在去参观的是湖南省博物馆,我们主要参观的是‘马王堆汉墓陈列’,马王堆汉墓位于长沙市东部地区五里牌,距市中心约4公里。

1952年中科院研究所来长沙进行考古发掘时,对马王堆做过实地勘察,据墓外形特征等相关资料断定这是一个汉墓群,于是1956年马王堆汉墓被列为湖南省第一批重点文物保护单位,由于当时的技术部成熟,为了更好地保护部破坏马王堆汉墓,直到1971年底,湖南省军区366医院在此修建地下防空病房和仓库,为了配合基建,这才揭开了马王堆汉墓的神秘面纱。

马王堆一共是出土了3000多件文物,但是由于博物馆没有那么大,所以现在展出的文物是千多件。

我们进去参观主要看的是三件镇馆之宝,一件事素纱襌衣。

素纱”是指没有染色的纱,“襌衣”就是没有衬里的衣服。

这两件衣服重量分别为48克和49克,还不到一两重,如果除去袖口和领口较重的缘边,重量就只有半两多一点点,可谓“轻若烟雾、薄如蝉翼”,叠起来可以放入小小的火柴盒里;第二件叫T型帛画,此画形状呈英文字母“T”,为了便于称呼,故称之为“T形帛画”。

遣策中记载为“非衣”,可能有“似衣非衣”之意。

出土时反盖在一号墓内棺棺盖上,顶部横裹一根竹竿,在每个垂角下都系着丝带或麻质带子。

据考证,这是旌旗画幡一类的物品,出葬时由人高举着走在仪仗的最前面,用以“引魂升开”,相当于招魂幡。

整幅画全长205厘米,内容从上至下可分为天上、人间、地狱三个部分。

那在里面我们还要见一位西汉美女,辛追夫人,辛追夫人出土于长沙马王堆一号墓,距今有2100多年,她是西汉初年长沙王丞相第一代軚侯利仓的夫人,名叫辛追,辛追夫人出土的时候不仅保存了完整的外形,而且皮肤湿润覆盖完整,部分关节可以活动,软组织尚有弹性,几乎与新鲜尸体相似。

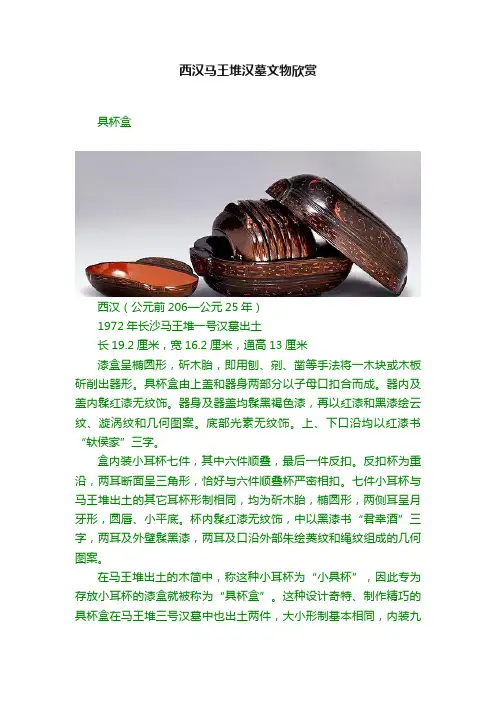

西汉马王堆汉墓文物欣赏具杯盒西汉(公元前206—公元25年)1972年长沙马王堆一号汉墓出土长19.2厘米,宽16.2厘米,通高13厘米漆盒呈椭圆形,斫木胎,即用刨、剜、凿等手法将一木块或木板斫削出器形。

具杯盒由上盖和器身两部分以子母口扣合而成。

器内及盖内髹红漆无纹饰。

器身及器盖均髹黑褐色漆,再以红漆和黑漆绘云纹、漩涡纹和几何图案。

底部光素无纹饰。

上、下口沿均以红漆书“轪侯家”三字。

盒内装小耳杯七件,其中六件顺叠,最后一件反扣。

反扣杯为重沿,两耳断面呈三角形,恰好与六件顺叠杯严密相扣。

七件小耳杯与马王堆出土的其它耳杯形制相同,均为斫木胎,椭圆形,两侧耳呈月牙形,圆唇、小平底。

杯内髹红漆无纹饰,中以黑漆书“君幸酒”三字,两耳及外壁髹黑漆,两耳及口沿外部朱绘菱纹和绳纹组成的几何图案。

在马王堆出土的木简中,称这种小耳杯为“小具杯”,因此专为存放小耳杯的漆盒就被称为“具杯盒”。

这种设计奇特、制作精巧的具杯盒在马王堆三号汉墓中也出土两件,大小形制基本相同,内装九件小耳杯,其中八件顺叠,一件反扣。

云纹漆盒西汉(公元前206—公元25年)1972年长沙马王堆一号汉墓出土腹径20.6厘米,通高18厘米旋木胎,系取一大小适当的木块,旋出外壁和底部,而腹腔可能是剜凿出来的,胎质较厚。

漆盒由上盖和器身两部分以子母口扣合而成,盖顶有一圈高约1厘米的凸棱,器底有凸棱似的圈足。

器表髹黑漆,器内为红漆。

盖顶中心以红色的线条勾勒出三只凤鸟,凤鸟作反首回盼、相互呼应的姿态,鸟身羽毛细如发丝。

整个图案组织严密对称,线条流畅。

上盖四周和器身腹部均朱绘鸟形图案。

盖内和器内均以黑漆书写“君幸食”三字,外底部以红漆书写“六升半升”四字。

出土时,漆盒内装有饼状实物。

漆绘云纹匕西汉(公元前206—公元25年)1972年长沙马王堆一号汉墓出土柄长36.4厘米,斗宽8.5厘米斫木胎,系用刨、剜、凿等手法将一木块或木板斫削出器形。

分斗和柄两部分。

斗作簸箕形,斗内红漆无纹饰,背面黑地,上绘红色和灰绿色组成的云纹。

马王堆汉墓精品文物简介嵌绿松石透雕玉饰西汉直径5.5~5.9厘米,边厚0.4厘米。

1978年湖南省长沙市溁湾镇象鼻嘴一号墓出土。

青玉饰件。

背面中央有一短圆柱,中有一小圆穿孔,可供嵌插捆系用,可能是剑首。

正面中央镶嵌一绿松石,外圈透雕生动的龙、凤、熊等动物,并用浅浮雕手法,刻出各动物的眼、耳、鼻、嘴等细部,雕镂精细。

整个玉器色彩富于变化,中部青绿,周边白中泛黄,镂空处呈现出不同色彩,非常美观,是湖南出土汉代玉器中最精美的一件。

学者研究,墓主人或为长沙王吴着。

玻璃矛西汉长18.8厘米,刃宽2.2厘米。

1956年湖南省长沙市沙湖桥45号墓出土。

矛为古代兵器。

玻璃矛由绿色半透明玻璃模铸而成,这种制造方法与战国时期琉璃璧等器物的制作方法一致,反映了西汉时期玻璃制造技艺的传承与发展。

以玻璃为原料制作的兵器,易于折断,不是实用兵器,当是仪仗用器,或为陪葬而做的明器。

此矛刃锋利,矛脊两侧有槽,与同时期的青铜矛特点相同,不同点是青铜矛都是以骹纳柲,而此矛柄作圆柱状,柄的中部凸起成圆球形,只能是插入柲中。

玻璃矛在我国仅此一件,是研究西汉时期玻璃制造和中国玻璃发展史重要的实物资料。

角质短剑西汉通长78.8厘米,剑长41.85厘米,重166克。

1973年长沙马王堆三号墓出土。

剑首、剑格、剑身及剑珌均用牛角制成,剑身呈灰黑色,其余呈黑色,剑、鞘均髹褐色漆,剑首、格、珌、鞘的横面均作三边形,剑刃锋利,剑鞘是用两块竹片合成,绕有四组丝线后髹褐漆。

此剑器形完好,外套剑鞘制作精细,出土时剑鞘、剑格和剑首均有裂纹。

此剑非实用器,是此墓角质戈、矛、剑等兵器中保存最为完整的实物。

角质兵器成组出土,对我们研究汉初兵器及其丧葬制度,具有重要的价值。

彩绘漆锺西汉高59厘米,腹径34.5厘米。

1972年湖南省长沙市马王堆一号墓出土。

盛酒器。

器表在黑漆地上用朱漆绘宽窄不同的带纹,将器身分作红与黑相间,宽与窄不同的段落,并用红和灰绿色彩绘凤鸟、云纹等图案,线条繁密均匀。

探秘长沙马王堆西汉初期长沙国丞相、轪侯利仓及其家属的墓葬。

位于湖南省长沙市东郊。

长沙为汉长沙国首府临湘县所在地。

该墓地曾被讹传为五代十国时楚王马殷的墓地,故称马王堆;又曾被附会为长沙王刘发埋葬其母程、唐二姬的“双女”。

据《史记》和《汉书》记载,长沙相利仓于汉惠帝二年(公元前193)卒。

2号墓发现“长沙丞相”、“轪侯之印”和“利仓” 3颗印章,表明该墓的墓主即第一代轪侯利仓本人。

1号墓发现年约50岁左右的女性尸体,墓内又出“妾辛追”骨质印章,墓主应是利仓的妻子。

3号墓墓主遗骸属30多岁的男性,可能是利仓儿子的墓葬。

3号墓出土的一件木牍,有“十二年十二月乙巳朔戊辰”等字样,标志着该墓的下葬年代为汉文帝十二年(前168)。

长沙马王堆T形帛画精讲帛画的内容,自上而下分3部分,分别表示天上、人间、地下。

天上部分画太阳和月亮,有的还有星辰、升龙、蛇身神人等图像;太阳中有金乌,月亮中有蟾蜍和玉兔,有的还有奔月的嫦娥。

上半部分!居于帛画“T”字形横段部分描绘的是上天的景象,其正中是一位躯干为人、仅足部为蛇形的女神,女神两侧共有五鹤仰首张嘴鸣叫,帛画横段的右上部有内栖乌鸦的一轮红日,其下火焰型的树杈上有八个小太阳。

与红日对应的画面左上方是一弯新月,其上有玉兔、蟾蜍,乌鸦和玉兔正是所谓“东乌西兔”②的写照。

月下还有一女子正仰身擎托着弯月作“飞天”状,应该就是传说中的“嫦娥”了。

在人躯蛇足女神正下方有两个骑兽怪物和一只悬铎,其上有两鹤欲衔铎顶,铎下是有两人拱手对坐的天门,天门抱框上有虎豹攀援其上看守,天门之上左右两侧各有呈倒“S”型的卧龙。

反映人间部分的竖向中段,在华盖和有翼鸟(有学者认为是鸱鸮)之下是一位拄杖的老妇人,应该就是墓的主人辛追。

在祭祀用的有鼎、壶等盛着贡品之下便是水界,其左右两边各有一只鸱龟,鸱都站在龟背上,由龟载负着爬行。

上述1号墓T型非衣帛画所描绘的上天中,一轮红日中的乌鸦就是学术界常说的“金乌”。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢马王堆汉墓女尸身份之谜竟是千年一遇美女

导语:据悉,这座古墓是在挖防空洞时意外发现的,也是很少有的从未被盗过的古墓之一,这座规模庞大的墓中只埋葬了一个女人,考古学家从2号墓发现

据悉,这座古墓是在挖防空洞时意外发现的,也是很少有的从未被盗过的古墓之一,这座规模庞大的墓中只埋葬了一个女人,考古学家从2号墓发现“长沙丞相”、“轪侯之印”、“利苍”等印章,说明了她丈夫的身份地位,同时也发现了一枚“妾辛追”的名章,说明墓主女子名辛追。

当考古人员打开内棺材盖时,呈现在他们面前的是一具两千多年前却十分完整的新鲜尸体:外形完整无缺,全身柔软而有弹性,在往她体内注射防腐剂时,她的血管还能鼓起来。

除眼球突出,舌头外吐等体表变形外,其他特征完全像刚死的鲜尸。

这具古尸出土后震惊世界,此后发现的类似古尸均被考古界归为“马王堆尸型”。

科学家推测,密封,低温甚至是缺氧和无菌的环境,造就了这一千古奇迹。

考古学家复原了辛追生前的原貌,发现这还是一位惊世美人,柳叶眉,杏仁眼,薄嘴唇,十分动人,可以想象生前是怎样一位充满灵气的美人。

可惜历史上并没有对这位美人的记载,人们只能从墓中出土的残破书卷来猜测这位美人的经历了。

可能是上天不忍心这位美人就这么淹没在历史中,才让她在这个时代重现人间。

生活常识分享。

马王堆遗址是什么时候发现马王堆汉墓位于湖南省长沙市东郊,是西汉初期长沙国丞相、软侯利苍及其家人的坟墓。

马王堆遗址是什么时候发现的呢?接下来就和小编一起来了解一下关于马王堆遗址是什么时候发现,欢迎阅读!马王堆遗址发现时间1971年底,当地驻军在马王堆的两个小山坡建造地下医院,施工中经常遇到塌方,用钢钎进行钻探时从钻孔里冒出了呛人的气体,有人用火点燃了一道神秘的蓝色火焰……湖南省会长沙市的东郊有两座土丘,因外形很像马的鞍具被当地人叫做“马鞍堆”,后来讹传为“马王堆”。

据一本地方志记载,马王堆是五代十国楚王马殷的家族墓地。

被点燃的那神秘的蓝色火焰让人感到恐惧和不解。

最早接到消息的湖南省博物馆的侯良马上意识到,人们遇到的是一座古代墓葬,在湖南土话里把这样的墓叫火坑墓。

1972年1月,考古队正式对神秘的墓葬进行了科学挖掘,显示出这个墓葬南北长20米,东西长17米,属于大型的古代墓葬。

马王堆位于芙蓉区五里牌,这里地面残存两个东西相连的土堆,平地兀立,中间连接,形状似马鞍,故又名“马鞍堆”。

据北宋《太平寰宇记》一书记载,马王堆为西汉时分封至长沙的长沙王刘发安葬其父亲汉景帝的两个妃子的墓地,名“双女坟”。

清嘉庆《长沙县志》称此地是五代时期封为楚王、定都长沙的马殷及其家族的墓地,“马王堆”由此而得名。

1951年,中国科学院考古研究所考古发掘队来到长沙进行考古发掘,曾对马王堆两土冢做过调查,断定这里应当是一个汉墓群。

1956年它被列为湖南省第一批重点文物保护单位。

1971年底,马王堆366医院在其东土堆挖筑防空洞,施工的过程中有气体冲出,遇明火竟然冒出神秘的蓝色火焰。

可燃气体的出现说明这座神秘的古代墓葬仍然保存着良好的密封状态,未被盗扰。

1972年1月16日,马王堆一号汉墓正式发掘,推土机清理掉一部分封土后,露出了墓口。

墓坑南北长19.5米、东西宽17.8米、深16米,从上到下逐渐缩小,像漏斗的模样,底部摆放着南北长6.72米、东西宽4.88米、高2.8米的椁室。

湖南马王堆的导游词各位朋友:大家好!欢迎参观长沙马王堆汉墓出土文物陈列馆,下面从三个部分给大家进行讲解。

前言(略)、照片、模型马王堆汉墓位于长沙市东部地区原马王堆乡,距市中心约4千米。

这里地势平坦,地面有土冢两个,它们大小相仿,平地兀起,中间相连,形状颇似马鞍。

相传这里是五代时楚王马殷的墓地,故名“马王堆”。

但根据北宋《太平寰宇记——长沙县》的记载,这里是西汉初年长沙王刘发葬其母程、唐二姬的墓地,号曰“双女冢”。

究竟马王堆这座神奇古墓的墓圭人是谁呢?在未发掘之前,实为千古之谜。

____年底,湖南省军区366医院决定在此修建地下病房和仓库。

为了配合基建,我们对此进行了考古发堀,这才揭开了这座千年地官的神秘面纱。

(模型)马王堆汉墓墓坑模型马王堆共有三座墓,按发现秩序的先后,分别编为一号、二号、三号。

其中一号、二号墓东西方向平行并列,三号墓在一号墓南侧。

一号墓墓曰呈方形,下面为斗形墓坑,是典型的西汉墓葬形式。

墓口南北长19 ̄____米,东西宽____米,从封土算有20 ̄____米深。

自墓口向下有____级台阶,墓室北面有一条由地面几乎直达墓底的斜坡墓道。

墓中共出土漆本器、纺织品、帛画等各类文物____余件及一具倮存十分完整的女尸。

二号墓墓口和中部为圆形,下面____米处为方形,由于曾经多次被盗,且白膏泥密封较差,故整个墓葬已严重坍塌,仅残余____余件文物。

三号墓与一号墓形制相同,因该墓保存得较好,出土了帛书、帛画、简牍、漆木器、纺织品等____多件文物。

遗憾的是,该墓尸体已经腐烂,仅残存一具骨架。

经鉴定,墓主人是一个身高约____米,年龄____岁左右的男性。

一号墓填塞物模型一号墓之所以保存得如此完整,主要原因在于:首先在墓室底部铺垫15厘米厚的白膏泥,棺椁上部及四周填塞厚度约为斗0厘米、重____多千克的木炭,再在木炭外面填放____米厚的白膏泥,白膏泥之上的填土又每隔半米厚时用夯锤夯实一次。

墓中放置木炭主要起防潮、干燥作用,墓中少量水分可以被它吸附。

关于马王堆古墓遗址具体信息马王堆汉墓的发掘,对我国的历史和科学研究均有巨大价值,其出土文物异常珍贵。

接下来就和小编一起来了解一下关于关于马王堆古墓遗址,欢迎阅读!关于马王堆古墓遗址一号汉墓出土的女尸,时逾2100多年,形体完整,全身润泽,部分关节可以活动,软结蒂组织尚有弹性,几乎与新鲜尸体相似。

它既不同于木乃伊,又不同于尸腊和泥炭鞣尸。

是一具特殊类型的尸体,是防腐学上的奇迹,震惊世界,吸引不少学者、游人观光。

女尸经解剖后,躯体和内脏器官均陈列在一间特殊设计的地下室内。

马王堆汉墓的发掘,对我国的历史和科学研究均有巨大价值,其出土文物异常珍贵。

从三号墓中出土的帛书《五十二病方》,经考证,比《黄帝内经》(成书于春秋战国时代)可能还要早,书中记载了52种疾病,还提到了100多种疾病的名称,共载方280多个,所用药物计240多个。

这是我国现在所能看到的最早的方剂。

《五十二病方》的发现,补充了《内经》以前的医学内容,是一份非常珍贵的医学遗产。

马王堆三座汉墓共出土珍贵文物3000多件,绝大多数保存完好。

其中五百多件各种漆器,制作精致,纹饰华丽,光泽如新。

珍贵的是一号墓的大量丝织品,保护完好。

品种众多,有绢、绮、罗、纱、锦等。

有一件素纱禅衣,轻若烟雾,薄如蝉翼,该衣长1.28米,且有长袖,重量仅49克,织造技巧之高超,真是天工巧夺。

出土的帛画,为我国现存最早的描写当时现实生活的大型作品。

还有彩俑、乐器、兵器、印章、帛书等珍品。

一号汉墓的彩绘漆棺,色泽如新,棺面漆绘的流云漫卷,形态诡谲的动物和神怪,体态生动,活灵活现,具有很高的艺术水平。

三号墓出土的10多万字的大批帛书,是不可多得的历史文献资料。

帛书的内容涉及古代哲学、历史、和科学技术许多方面。

经整理,共有28种书籍,12万多字。

另外还有几册图籍,大部分都是失传的佚书。

二号汉墓出土的地形图,其绘制技术及其所标示的位置与现代地图大体近似,先后在美国、日本、波兰等国展出,评价极高,誉为“惊人的发现”。