两次世界大战复习课专题复习

- 格式:ppt

- 大小:2.04 MB

- 文档页数:12

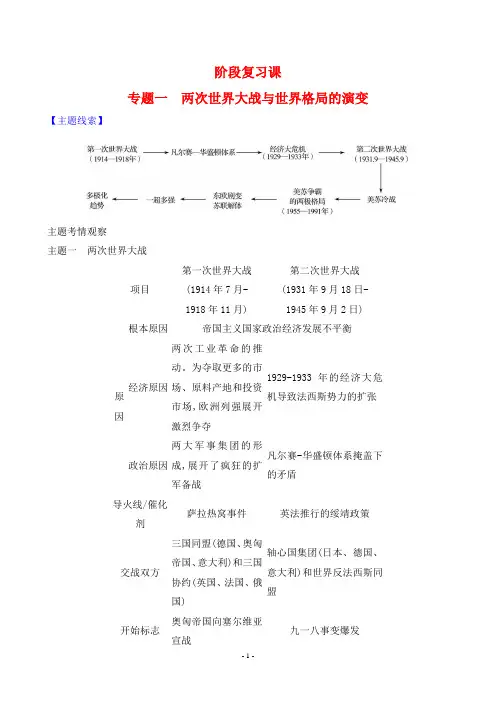

阶段复习课专题一两次世界大战与世界格局的演变【主题线索】主题考情观察主题一两次世界大战项目第一次世界大战(1914年7月-1918年11月)第二次世界大战(1931年9月18日-1945年9月2日)原因根本原因帝国主义国家政治经济发展不平衡经济原因两次工业革命的推动。

为夺取更多的市场、原料产地和投资市场,欧洲列强展开激烈争夺1929-1933年的经济大危机导致法西斯势力的扩张政治原因两大军事集团的形成,展开了疯狂的扩军备战凡尔赛-华盛顿体系掩盖下的矛盾导火线/催化剂萨拉热窝事件英法推行的绥靖政策交战双方三国同盟(德国、奥匈帝国、意大利)和三国协约(英国、法国、俄国)轴心国集团(日本、德国、意大利)和世界反法西斯同盟开始标志奥匈帝国向塞尔维亚宣战九一八事变爆发主要战役凡尔登战役(“绞肉机”“地狱”“屠场”)七七事变——日本全面侵华莫斯科保卫战——粉碎德军不可战胜的神话日军偷袭珍珠港——第二次世界大战达到最大规模斯大林格勒保卫战——第二次世界大战的转折点诺曼底登陆——开辟了欧洲第二战场结果1918年11月,德国投降,同盟国失败1945年5月8日,德国正式签署无条件投降书;9月2日,日本正式签署投降书性质非正义的帝国主义掠夺战争正义的世界人民的反法西斯战争项目第一次世界大战(1914年7月-1918年11月)第二次世界大战(1931年9月18日-1945年9月2日)影响(1)大大削弱了欧洲的力量(2)进一步促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒(1)彻底粉碎了法西斯主义和军国主义通过战争称霸世界的野心(2)促进了世界殖民体系的瓦解主题二20世纪世界格局的演变项目凡尔赛-华盛顿体系美苏争霸的两极格局“一超多强”呈多极化发展的趋势时间1922-1939年1955-1991年1991年至今形成在巴黎和会及华盛顿会议的基础上,1955年华沙条约组织的成立,标东欧剧变,苏联解体这一国际秩序得以建立志着两极格局正式形成涉及条约《凡尔赛条约》《九国公约》等《北大西洋公约》《华沙条约》—解体1939年第二次世界大战爆发1991年苏联解体—评价(1)确立了战后资本主义世界新秩序(2)不可能消除帝国主义国家之间的矛盾,因此不可能长期维持下去威胁了世界和平;由于势均力敌,使世界维持相对稳定的局面各国都致力于实现长期、稳定和持续的经济发展,力争在新的世界格局中占据有利地位【史学结论】1.第二次世界大战后世界政治格局演变的趋势(1)总趋势是从两极格局到多极化趋势。

![[高考历史]一轮复习:选修3 第51讲 第二次世界大战和雅尔塔体系下的“冷战”与和平 .doc](https://uimg.taocdn.com/f3ecba1ee518964bcf847c67.webp)

第51讲第二次世界大战和雅尔塔体系下的“冷战”与和平一、第二次世界大战1.第二次世界大战的背景(1)一战后,资本主义政治经济发展不平衡性继续加剧。

(2)20世纪30年代世界经济危机,德、意、日法西斯势力崛起。

(3)英法两国的绥靖政策和美苏两国的中立自保政策加速了战争的爆发。

(4)20世纪30年代的局部反法西斯战争未能联合成一个整体。

2.第二次世界大战的过程(1)战争的爆发和初期阶段:德军突袭波兰,第二次世界大战全面爆发;法国沦陷;不列颠之战。

(2)扩大:德国突袭苏联,日本发动太平洋战争。

(3)转折:苏德战场——斯大林格勒战役,太平洋战场——中途岛战役,北非战场——阿拉曼战役。

(4)胜利:开罗会议、德黑兰会议、第二战场的开辟、雅尔塔会议、波茨坦会议、德国和日本投降。

3.反法西斯战争胜利的历史意义(1)摧毁了法西斯主义,使争取和平进步的思想日益深入人心。

(2)沉重打击了国际帝国主义,促进了民族解放运动的蓬勃发展。

(3)促进了国际社会主义力量的壮大。

(4)客观上推动了科学技术的迅速发展。

二、雅尔塔体系下的“冷战”与和平1.美苏“冷战”局面的形成(1)雅尔塔体系:第二次世界大战结束后,世界大国按照雅尔塔等国际会议确立的基本原则,重新划分世界版图和势力范围,这就是所谓的雅尔塔体系。

(2)“冷战”①原因:a.两种社会制度和意识形态的激烈对抗。

b.美苏争夺世界霸权的结果。

②表现:a.资本主义阵营:杜鲁门主义的提出、马歇尔计划的实施和北大西洋公约组织的建立。

b.社会主义阵营:建立共产党和工人党情报局、成立经济互助委员会和华沙条约组织。

2.20世纪七八十年代美苏由紧张对抗到谋求缓和对话(1)背景:从20世纪60年代末开始,美国与苏联的力量对比发生了有利于苏联的变化。

(2)美苏“缓和外交”的表现①美苏两国首脑频频互访和举行会谈,签署了一系列文件,保证尽力避免军事冲突,防止核战争,用和平手段解决争端。

②美苏关系中的经济色彩逐渐增强。

两次世界大战及世界格局的演变专题复习评课稿一、评教学目标,本节课教学目标制定的明确、具体、恰当。

课堂能根据学生认知能力的发展水平和历史学科特点制定三个目标,这三个目标从浅至深,课堂注重三维目标的有机整合、相互渗透,既有如识的传承、能力的提升,又有情感的培养与熏陶。

而且更深层次的在思想上对学生进行了缴育,使学生了解人才对社会的重要性,树立正确的人生观,教学落实较好。

二、评教学内容,课堂的时间分配比较科学合理,内容正确、准确、重视知识的形成、巩固、深化和应用。

教学编排合理,符合学生的知识基础和能力水平。

重难点非常突破,教学资源的开发也比较到位。

课堂中选取了许多相关习题材料,非常贴切地解决了复习课的相关问题,而且特别能引起学生的兴趣。

三、评教学过程亮点:1、课堂导入简洁、自然。

利用新进发生的叙利亚战争来切入正题,让学生知道这个世界并不和平只是我们生活在一个和平的国家,虽然身处和平时代但战争从未远离,也能引起学生兴趣和感情共鸣,很快进入复习佳境。

2、教学过程中教师比较注重学生学习方法的培养,教师采取调查学生情况的方式,给了每个学生足够的复习空间和时间。

知识梳理清晰又有个人的创新、独到之处,注重了基本教方法的培养与基本思想的渗透,从基础知识的梳理到重点问题的详细探讨,从一般到特殊的思考方法,让学生从整体、系统的角度领悟复习要求,从整体上处理教材复习内容,从系统上把握复习要求,整个设计把教学过程变成学生对知识的回顾过程,变成了学生自己探索提升的过程,让学生的能力得到了提高。

3.在教学环节中,教师展示相应的问愿材料,并提问“你可以我得哪些信息”举开放的间题能够较好地锻炼学生分析材料的能力。

4、两次世界大战是中考的重点和难点。

教师从实际学情出发,利用很多针对性的问题将各个材料承接起来,问题贯穿材料始终,层层突破,非常自然地解决了许多相关问题,合理地运用了教材资源。

问题的设计有梯度、有层次,难易有别,照顾了不同层次学生的需求和能力。

第15课第二次世界大战1.爆发:(1)1937年七七事变后,中国开始全民族抗战,开辟了第二次世界大战的东方主战场。

(2)1939年9月1日凌晨,德国以“闪电战”方式突袭波兰,英、法被迫宣战,第二次世界大战全面爆发。

2.主要战场:欧洲西线,北非、苏德及太平洋等。

3.扩大:(1)1940年4月起,德国先后攻占了丹麦、挪威、荷兰、比利时、法国等地。

(2)1941年6月,德国向苏联发动突然进攻。

10月,苏联军民赢得了莫斯科保卫战的胜利,粉碎了德军不可战胜的神话。

(3)1941年12月7日,日军偷袭美国海军基地珍珠港。

次日,美、英对日宣战,德、意也对美宣战。

第二次世界大战达到最大规模。

4.反法西斯联盟的建立:1942年1月,美、英、苏、中等26个国家的代表在美国首都华盛顿签署《联合国家宣言》。

它的发表,标志着世界反法西斯联盟的正式形成。

5.转折:(1)1942年7月,德国集中兵力进攻苏联战略重镇斯大林格勒,苏联人民英勇抗敌,于次年2月大败德军。

斯大林格勒保卫战是第二次世界大战的转折点。

(2)1943年9月,墨索里尼政府垮台,意大利宣布无条件投降。

6.反攻:1944年6月,美、英盟军成功登陆法国诺曼底,开辟了欧洲第二战场。

7.雅尔塔会议:(1)1945年2月,美、英、苏三国首脑罗斯福、丘吉尔、斯大林在雅尔塔召开会议。

(2)内容:彻底消灭德国法西斯主义,战后德国由美、英、苏等国实行分区占领;决定战后成立联合国;苏联承诺在欧洲战事结束后3个月内,参加对日作战。

(3)1945年7月,美、英、苏三国首脑在波茨坦会晤,发表了敦促日本投降的《波茨坦公告》,公告重申《开罗宣言》的条件必须实施。

8.结束:(1)1945年5月8日,德国正式签署无条件投降书,欧洲战事结束。

(2)1945年8月上旬,美国在日本投下两枚原子弹,苏联也参加对日作战。

8月15日,日本法西斯宣布无条件投降。

9月2日,日本正式签署投降书。

第二次世界大战结束。