两次世界大战专题

- 格式:ppt

- 大小:150.00 KB

- 文档页数:19

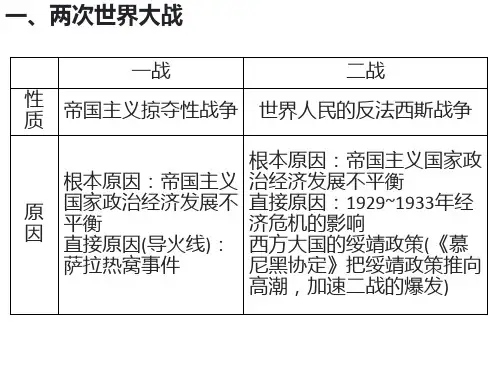

两次世界大战知识点梳理两次世界大战专题英才历史组考点一:两大军事对抗集团的形成【课程标准】简述“三国同盟”“三国协约”的组成国及相关条约的主要史实,了解欧洲两大军事对抗集团形成的严重后果。

三国同盟:德国、奥匈帝国、意大利,德国是核心形成三国协约:英国、法国、俄国,英国是核心后果两大军事集团的对峙,使国际危机和局部战争不断发生,巴尔干半岛是两大军事集团争夺的焦点,成为世界大战爆发的火药桶考点二:第一次世界大战【课程标准】讲述萨拉热窝事件的主要过程,认识突发事件对人类和平的威胁。

以凡尔登战役为例,认识第一次世界大战给人类社会带来的巨大灾难。

1.根本原因:帝国主义国家之间政治、经济发展不平衡。

(联系第二次工业革命对英法德美影响来理解)2.直接原因(导火线):“萨拉热窝事件”。

(1)过程:1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝被塞尔维亚青年普林西波枪杀。

(2)影响:成为第一次世界大战的导火线。

3.爆发标志:1914年7月,奥匈帝国向塞尔维亚宣战。

4.交战双方:同盟国与协约国。

5.著名战役:凡尔登战役。

(周年事件)(1)概况:1916年2月,德法在凡尔登展开血战,双方共伤亡70多万人,人们把凡尔登战场称为“绞肉机”“屠场”和“地狱”。

(2)影响:凡尔登战役是第一次世界大战中具有决定意义的一次战役。

此后,德军在西线丧失了作战的主动权。

6.结束:1918年11月,第一次世界大战以同盟国的战败告终。

7.影响:(1)是一场争夺世界霸权的非正义的帝国主义战争(一战性质),是人类历史上的空前浩劫。

(2)不仅激化了交战国国内的矛盾,而且促进了东欧民族独立国家的形成和殖民地人民的觉醒。

(3)战争后期,俄国爆发十月革命,建立了世界上第一个社会主义国家。

【要旨点拨】1.在帝国主义争夺世界霸权的斗争中,其中最主要的矛盾是英德矛盾,矛盾的焦点是争夺巴尔干。

2.萨拉热窝事件是偶然的,第一次世界大战爆发则带有必然性,它是帝国主义国家政治经济发展不平衡的必然结果,即使没有萨拉热窝事件,战争也是不可避免的。

两次世界大战相关例题和知识点总结一、两次世界大战的背景(一)第一次世界大战1、帝国主义政治经济发展不平衡19 世纪末 20 世纪初,资本主义国家向帝国主义过渡。

由于各国经济发展的不平衡,导致它们之间的实力对比发生了重大变化。

后起的帝国主义国家如德国,要求重新瓜分世界,与老牌帝国主义国家如英国、法国等产生了尖锐的矛盾。

2、两大军事集团的形成为了争夺世界霸权和殖民地,欧洲列强纷纷结盟。

1882 年,德、奥、意三国结成“同盟国”;1907 年,英、法、俄三国组成“协约国”。

两大军事集团疯狂扩军备战,世界大战一触即发。

3、萨拉热窝事件1914 年 6 月 28 日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝视察时,被塞尔维亚民族主义者普林西普枪杀。

这一事件成为了第一次世界大战的导火索。

(二)第二次世界大战1、经济危机的影响1929 年至 1933 年,资本主义世界爆发了严重的经济危机。

这场危机使各国经济遭受重创,社会矛盾激化。

为了摆脱危机,德国、日本等国走上了法西斯道路,对外侵略扩张。

2、法西斯势力的崛起德国在希特勒的领导下,建立了法西斯专政;日本在军部的控制下,实行军国主义。

法西斯国家的侵略野心不断膨胀,成为世界大战的策源地。

3、绥靖政策的纵容面对法西斯国家的侵略扩张,英、法等国采取了绥靖政策,对德国的侵略行为采取妥协退让的态度,企图将祸水东引,这进一步助长了法西斯的嚣张气焰。

二、两次世界大战的经过(一)第一次世界大战1、战争的爆发1914 年 7 月 28 日,奥匈帝国向塞尔维亚宣战,第一次世界大战爆发。

随后,德国、俄国、法国、英国等相继参战。

2、主要战役(1)马恩河战役:1914 年 9 月,英法联军在马恩河地区击退德军进攻,粉碎了德军速战速决的计划。

(2)凡尔登战役:1916 年 2 月至 12 月,德法双方在凡尔登展开激战,此役被称为“凡尔登绞肉机”,是一战中最惨烈的战役之一。

(3)索姆河战役:1916 年 6 月至 11 月,英法联军在索姆河地区发动进攻,是一战中规模最大的战役。

公共基础知识整理——两次世界大战一、第一次世界大战(非正义)1.根本原因:帝国主义国家之间政治经济发展不平衡。

2.两大军事集团(1)三国同盟(德、意、奥)。

(3)三国协约(英、法、俄)。

3、导火索:1914年,萨拉热窝事件。

4、过程(1)第一阶段:1914年,马恩河战役。

(2)第二阶段:1915-1916年。

①凡尔登战役,是一战的转折点,被称为"凡尔登绞肉机"(德)。

②索姆河战役,规模最大,英国首次使用新武器——坦克(英法)。

(3)第三阶段,1917-1918年,德国投降,同盟国失败。

5、"凡尔赛-华盛顿本系"的建立(1)1919年,巴黎和会签订《凡尔塞条约》,战胜国重新瓜分世界。

(2) 1921-1922年华盛顿会议,签订《四周条约》《王国海军条例》《九国公约》,调整帝国主义国家间在中国的利益冲突。

二、第二次世界大战(反法西斯战争)1、根本原因:帝国主义国家之间政治经济发展不平衡。

2.进程(1)爆发:1939年,德国入侵波兰,英法对德宣战,二战全面爆发。

(2)扩大:1941年,德国入侵苏联,莫斯科保卫战胜利。

②1941年,日军偷袭珍珠港,美英对日宣战,大平洋战争爆发,规模最大。

(3)世界反法西斯同盟1942年,26国签署《联合国家宣言》。

(4)转折①太平洋战场,1942年,中途岛海战,美国胜利(美国VS日本)。

②北非战场,1942年,阿拉曼战役,英国胜利(英国vs德国)。

③苏德战场,1943年,斯大林格勒战役,苏联胜利(苏联VS德国)。

(5)胜利①开罗会议,1943年11月,中美英签署《开罗宣言》。

日本将东三省、台湾、澎湖列岛在内的中国领土归还。

②德黑兰会议,1943年1月,苏美英决定开辟第二战场。

③诺曼底登陆,1944年,开辟第二战场(两面夹击德军)。

④雅尔塔会议,1945年,苏美英。

1)消灭法西斯、军国主义,惩办战犯。

2)成立联合国。

3)苏联参加对日本作战。

第一次世界大战(1914年~1918年)在第二次工业革命的推动下,资本主义国家的生产力获得了突飞猛进的发展。

由此,19世纪末20世纪初,主要资本主义国家进入帝国主义阶段。

⑴“三国同盟”与“三国协约”:①形成原因:帝国主义国家政治经济发展不平衡,后起的帝国主义国家如德国要求重新瓜分世界,而老牌帝国主义国家如英法不肯放弃既得利益,帝国主义国家之间矛盾激化,逐渐形成两大敌对帝国主义军事侵略集团——三国同盟和三国协约。

后果:20世纪初,两大集团展开疯狂扩军备战,国际关系极度紧张,世界大战即将来临。

②三国同盟指德国、奥匈帝国、意大利,以德为首;三国协约指英国、法国、俄国,以英为首。

性质:帝国主义军事侵略集团。

⑵第一次世界大战:(p九上133~134页)①根本原因:帝国主义国家经济政治发展不平衡。

②导火线(直接原因):1914年6月28日萨拉热窝事件(奥匈帝国的皇储斐迪南大公被塞尔维亚青年普林西普刺杀)。

★一位美国历史学家在谈到一战前的欧洲形势时说:“欧洲变成一只‘火药桶’,只等一粒火星将它引爆。

”点燃这个“火药桶”的“火星”是萨拉热窝事件。

③开始标志是1914年7月奥匈帝国向塞尔维亚宣战。

结束标志是1918年11月,德国投降,历时四年多的第一次世界大战以同盟国的失败而告终。

④交战双方:同盟国的德国、奥匈帝国协约国的英国、法国、俄国(意大利、美国、日本、中国后来加入)。

⑤一战性质:帝国主义掠夺性战争,由于帝国主义国家要求重新瓜分世界引起的。

⑥凡尔登战役:1916年,法、德双方在法国凡尔登展开激战,这场战役造成双方70多万人伤亡,被称为“凡尔登绞肉机”,是一战中最残酷的战役,标志着德国速战速决计划破产。

⑦一战的灾难:一战历时四年,卷入国家30多个,人口15亿,遍及欧亚非三洲,参战各国共伤亡3000多万人,给人类带来了巨大的灾难。

⑧启示:战争给人类发展和进步带来了严重灾难,我们要珍惜和平、热爱和平、关爱人类、关爱全球、远离战争。

两次世界大战与凡尔赛——华盛顿体系一、第一次世界大战两大侵略集团:同盟国(德、奥匈帝国、意大利)------协约国(英、法、俄)一战爆发的根本原因:帝国主义国家政治、经济发展不平衡,矛盾尖锐。

一战爆发导火线:萨拉热窝事件。

材料题:欧洲变成一只“火药桶”,只等一粒“火星”将它引爆(“火星”指萨拉热窝事件;“火药桶”指巴尔干半岛)一战爆发的标志:1914年奥匈帝国向塞尔维亚宣战。

结束:1918年,德国投降重要战役:凡尔登战役(反映战争的残酷性)战争性质:帝国主义掠夺战争启示:战争是巨大的灾难,我们要珍爱和平,远离战争…….二、凡尔赛—华盛顿体系1、巴黎和会:目的:战胜的协约国集团为了缔结和约,对战后的世界做出安排。

于1919年1月,在法国召开了巴黎和会。

巴黎和会的性质:战胜的协约国集团重新分割世界的分赃会议。

操纵国:英、法、美。

中心问题:对德和约问题2、《凡尔赛和约》《凡尔赛和约》的签订双方:协约国----德国《凡尔赛和约》对中国的影响:规定将德国在中国山东的全部权益转交给日本,拒绝了中国人民的合理要求,损害了中国人民的权益,引发了反帝爱国的五四运动。

3、凡尔赛体系凡尔赛体系(了解):1919年6月,协约国与德国签订了《凡尔赛和约》。

还分别同德国的盟国奥地利、匈牙利、土尔其等签订了一系列和约,这些和约同《凡尔赛和约》一起,构成了凡尔赛体系。

(根据和约规定,决定成立国际联盟)凡尔赛体系的作用:确立了帝国主义在欧洲、西亚、非洲统治的新秩序。

4、华盛顿会议:背景:帝国主义国家在东亚、太平洋地区的矛盾十分尖锐,日美之间的矛盾尤为激烈。

华盛顿会议:九国代表在华盛顿举行会议。

签署了关于中国问题的《九国公约》。

(此外还签订了《四国条约》、《五国条约》)。

《九国公约》对中国的影响:提出了“门户开放,机会均等”的原则,为美国等国在中国的扩张提供了方便,使中国回复到被几个帝国主义国家共同支配的局面。

作用:华盛顿会议确立了帝国主义在东亚、太平洋地区的统治秩序。

中考历史二轮专题复习(九)专题九两次世界大战与国际格局的演变一、知识线索线索一两次世界大战线索二国际格局的演变二、专题演练1.如果以“二战后世界格局的演变”为学习主题,以下属于这一主题的内容是①巴黎和会②杜鲁门主义③《北大西洋公约》④科索沃战争A.①②B.③④C.①②③D.②③④2.随着苏联解体、两极解体终结,世界多极化趋势加强,这是继凡尔赛——华盛顿体系、雅尔塔体系以来世界格局的第三次变化,导致每次世界格局变化的根本原因是A.大国对外政策的变化B.经济发展不平衡C.大国军事力量对比的变化D.地区冲突激烈3.建立公正合理的国际政治经济新秩序是世界人民的共同心愿。

20世纪以来,世界政治格局出现了三次大的演变,按其形式的先后顺序排列,正确的是A.凡尔赛—华盛顿体系——两极格局——多极化趋势B.两极格局——凡尔赛—华盛顿体系——多极化趋势C.多极化趋势——凡尔赛—华盛顿体系——两极格局D.两极格局——多极化趋势——凡尔赛—华盛顿体系4.世界大战的硝烟因时间推移而消逝,却带给人类永久的反思。

下列关联不正确的是A.1914年萨拉热窝事件——第一次世界大战爆发的导火线B.1941年日本偷袭珍珠港——第二次世界大战达到最大规模C.1942年《联合国家宣言》的发表——世界反法西斯同盟正式形成D.1945年德国法西斯投降——第二次世界大战结束6.下面三幅地图,按一战前夕、冷战时期、冷战之后顺序排列的一组是①②③A.①②③ B.②③① C.①③② D.②①③7.保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中说:“如果一个国家在战略上过分扩张(如侵占大片领土和进行代价高昂的战争),它就要冒一种风险:对外扩张得到的潜在好处,很可能被为它付出的巨大的代价所抵消。

”以下国家的发展史与材料中的观点相符的是①1799——1814年的法国②1933——1945年的德国③1933——1945年的美国④1936——1945年的日本A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④8.凡尔赛—华盛顿体系与两极格局的相同点有①都维护了世界长期和平②都由大国所控制③都是在大战后形成的④都因大战而解体A.①③ B.①④ C.②③ D.②④9. 世界格局指的是一种相对稳定的国家关系结构。