海洋与古希腊文明之间的关系

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:4

海洋文明对决大河文明从比雷埃夫斯港到米克诺斯岛需时四个小时,差不多到达爱琴海东西方向的中点位置。

客船在海上航行,不时掠过一些大大小小的岛屿,有很多是小到没有任何经济价值的。

但是爱琴海的所有岛屿在古希腊时代可能都有名字,其中很多只起到航标的作用,在看似无序的海面上,划出一条条清晰的航路。

即使夜晚来临,部分有人居住的岛屿用灯火可以起到灯塔的作用,加上星星指引,深夜也可航行。

风浪来袭时,还能尽快找个岛屿躲避,避免人员和货物损失,安全性保障程度很高。

这种地理条件在人类早期文明阶段独一无二。

我曾经坐客轮从大连到天津,横渡渤海,凭栏远眺,天水茫茫,浪涛滚滚,往来船只少见,孤独感顿生,夜晚还会有恐惧感,和在爱琴海上航行完全是两种感觉。

爱琴海属于地中海,渤海湾是中国地理条件中比较接近地中海的区域。

梁启超在诗中将中国的黄海、渤海与地中海并列,就看到了其中的相似性。

实际上地中海在大自然中特别另类,受欧亚非陆地四面环抱,仅在西端开了直布罗陀海峡一个小口与大西洋相通,所以更像一个大湖。

波罗的海与地中海最为相似,不过纬度高、面积小、岛屿少,只能后程发力。

爱琴海是地中海大湖中最平静的一处,面积21.4万平方公里,平均水深570米,有2500多个岛屿。

爱琴海东西宽约300公里,一半约为150公里。

古代船只多依靠风力、水流和人力,船速不固定。

如果假定平均时速为5公里,也就是一般成年人的步行速度,那么横穿爱琴海需要60小时,两天半左右。

如果再慢一些,算做三天。

也就是说从雅典到米利都两大古希腊经济中心的货物在途时间需要三天,相当于现在完成一次国际远途贸易。

如果风力、水流配合,再加上人力将更快。

这种速度以及相应的海运成本,当时的陆地交通难以企及。

恶劣的自然条件是隔绝人类交往的最大障碍。

渤海东临太平洋,面积7.7万平方公里,平均水深18米,淤泥浅滩多,有30多个岛屿,受辽东半岛和山东半岛环抱,海峡最窄处从旅顺到蓬莱约100公里。

中国与朝鲜先民早有海上往来,东周时期的齐国也是当时经济发达地区。

爱琴海波浪闪烁希腊文明之光如果说海洋是人类的“诞生之地”,那么蓝色爱琴海边的古希腊就应是人类“梦幻的童年”,它像真正的童年一样和周围环境保持着朴素的、梦幻一样的关系――环绕在群山与大海之间的城邦,引人入胜的山谷,命运攸关的战争,公民大会上慷慨激昂的演说,公众场所发人深思的哲学辩论,竞技场上剧烈的争夺,酒神节时狂热的游行,圆剧场下恐惧与哀怜的情思……正是这些物质与精神的环境启迪着希腊人对美的睿思,促使他们怀着童年时代特有的天真,去追寻潜藏在大干世界的美。

在古希腊,没有君临一切的专制君主,也没有代表最高道义的宗教主宰。

神和人一样生活在充满纷争的社会里。

宙斯、阿波罗、雅典娜、阿芙洛狄特等尽管是神,却有着人的形体和性格。

古希腊是个不宁静的世界,战争的乌云经常笼罩在各城邦上空,战争是异常残酷的,战败的城邦不仅要被夷为平地,它的人民还要沦为奴隶。

所以对战胜者的奖赏也是慷慨的、热烈的。

一切体魄健全、孔武善战的人都受到特别尊重。

古希腊有较自由的学术空气,公开的政治与学术辩论在雅典等城邦十分昌盛,许多著名哲学家和社会活动家就是从辩论中闻名于当时的。

公元前5世纪到公元前4世纪期间,古希腊文明臻于极盛,雅典城人才辈出,群星灿烂,孕育了埃斯库罗斯、阿利斯托芬、亚里士多德、戴奥真尼斯、欧里庇德斯和苏格拉底等伟大人物,堪称人类历史上的奇迹。

位于巴尔干半岛顶端的雅典域是希腊与世界的交会地。

对于东方人来说,这里是第一个欧洲城市;而对于西方人来说这里则是第一个东方城市。

东西方的相互影响不仅造就了这里风格各异的城市景观,也促进了东西方文化在这里的碰撞和交流。

来自小亚细亚、波斯、埃及等地的学者为这里带来了哲学、修辞学、物理学、天文学、数学等方面的飞跃。

而这里古老、质朴的美学传统,则为西方的文艺复兴提供了意想不到的灵感源泉。

正如雪莱在1821年出版的诗集前言中宣称的:“我们的法律、文学、宗教和艺术都起源于希腊。

如果没有希腊,我们现在还可能蒙昧、无知、与野人无异。

爱琴海—蓝色海洋文明的发祥地秦为胜古希腊的爱琴海诸岛是古希腊发源地,孕育了整个欧洲文明。

公元前5、6世纪,特别是希波战争以后,经济生活高度繁荣,产生了光辉灿烂的希腊文化,对后世有深远的影响。

古希腊人在哲学思想、历史、建筑、文学、戏剧、雕塑等诸多方面有很深的造诣。

希腊也是现代奥林匹克运动发祥地。

为纪念奥林匹克运动会,1896年在雅典举行了现代第一届奥林匹克运动会。

海洋文明,是人类历史上主要因特有的海洋文化而在经济发展、社会制度、思想、精神和艺术领域等方面领先于人类发展的社会文化。

所以,一种海洋文明之所以能称为海洋文明,一是它要领先于人类社会的发展,二是这种领先主要得益于海洋文化,两者缺一不可。

古希腊文明是西方文明的主要源头之一,古希腊文明持续了约650年(公元前800年-公元前146年),被西方世界誉为西方文明最重要和直接的渊源。

希腊位于欧亚大陆西部,靠近北非、西南亚等几个古文明的中心,与之交往频繁。

古希腊的地理范围是指爱琴海区域,是地中海东部的一个独特的地区,包括希腊半岛、爱琴海中的483个大小岛屿和小亚细亚半岛西部沿海地带。

与东方文明的大河流域的平原广阔、沃野千里的特色相比,希腊半岛则是以地小山多、海岸曲折、岛屿密布为其地理环境的特色。

这里属于地中海区域的东部,以温和著称的地中海气候在这里也最为典型,既无欧陆冬季的严寒,也没有非洲夏日的炎热。

海洋主宰了它的气候,也在一定程度上影响于它的历史和文化。

由于都属于地中海气候,希腊与地中海东西部沿岸各地,虽为海外异国,但在自然环境方面却有相近之处,使古希腊人易于向这些沿岸地区开展移民活动。

由于古希腊傍海,又多岛屿,加之希腊半岛是欧洲大陆在地中海东部区域最靠东南面的突出部分,它的中部和南部有许多天然良港,因而爱琴海域便成为古希腊航海业的天然“摇篮”,所以希腊人从旧石器时代晚期便开始进行航海活动,进入文明时期以后更加繁荣昌盛。

从另一方面说,巴尔干山脉把希腊半岛与欧洲大陆的联系拦腰切断,构筑了一道无法愈越的天然屏障;同时,无数的山脉和丘陵把希腊半岛的陆地也分割成面积不等的狭窄地区,陆上交通异常困难,加之河流短小流急,水能丰富,航运价值不大,河运不发达。

德国哲学家雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》一书中认为:公元前800年至公元前200年之间,尤其是公元前600年至公元前300年间,是人类文明的“轴心时代”。

之所以称之为“轴心时代”是因为这段时期是人类文明精神的重大突破时期。

在当今经济全球化,跨国文化交融越来越频繁,越来越难以阻挡的大背景下,探讨轴心时代,尤其是中西轴心时代所形成的不同文化特点及其对今天社会的影响,显然具有十分重要的意义。

品主题纵横——知能提升一、“轴心时代”东西方各具特色的文明1.古代中国的农耕文明(1)农耕文明的形成①就地理环境而论,中华民族繁衍、栖息于东亚大陆,是一个大河文明的国家。

②轴心时代的中国,幅员辽阔、资源丰富的江河流域和肥沃平原,这种地理环境,有利于农耕文明的形成。

(2)农耕文明的特点①“农业是命脉”是历代中国人的共识,而“重农抑商”也就成了每一个朝代的基本国策,从传统的士、农、工、商的排序中,就能反映出中国人的态度。

②内陆的广阔,也为中国大一统帝国的形成提供了地理环境上的可能。

这也是“统一、专制、中央集权”成为中国古代政治特色的原因之一。

2.古代希腊的海洋文明(1)海洋文明的形成①古希腊位于巴尔干半岛南端的欧、亚、非三洲交界处,属于海洋文明国家。

地中海、爱琴海带来了航海的便利。

而境内山脉纵横,河流交错,把古希腊分割成一块块的小平原、小山丘,使之形成了天然的政治单位——小国寡民的城邦。

②平原少、土地贫瘠,只能种一些葡萄、橄榄等经济作物,粮食不能自给,只有通过海洋商业贸易才能维持生存发展。

(2)海洋文明的特点①古希腊各城邦之内,由于利益关系的不同,而形成不同的管理模式,如雅典的民主政体等。

②航海的便利又使各城邦较早地接触到域外文化、异族文化。

③古希腊文化呈现出一种开放的、多元的、易于接受域外文化的特质。

二、“轴心时代”东西方形成了不同的管理模式和政治制度1.古代中国的“家国同构”轴心时代的中国也是邦国林立,但与古希腊的城邦制不同,中国是在原始氏族制没有彻底解体,从而带着浓厚的血缘色彩进入奴隶社会的,这就是从禅让制到世袭制,在这种血缘关系的基础上便形成了独具特色的宗法文化。

浅谈地理环境对古希腊文明的影响兴仁一中鲁家敏任何一种文明的产生、发展和衰亡,取决于很多因素,其中地理环境与之密切相关。

它是文明赖以产生和发展的客观条件。

一般来说,地理环境是指人类生存和发展所依赖的各种自然条件的总和,包括地形、气候、土壤、山林、湖泊、河流、海洋、动植物分布以及陆地和水中的矿藏等等.它是人类社会存在和发展的永恒的、必要的前提,对社会发展有着重要的影响和制约作用。

世界各地独特的地理条件,自然环境的差异性,多样性和变动性,影响着各族人民的体格、习惯、风尚、乃至政治,经济和文化的发展水平。

因此,文明才呈现出独特性和多样性,其中,以古希腊的海洋文明最为突出和典型。

一、古希腊的地理环境古希腊文明,发源于海洋。

古希腊地区包括希腊半岛、爱琴海诸岛和小亚细亚半岛西岸,扼欧、亚、非三洲的交通要冲。

古希腊半岛80%是山地,适宜农耕的土地较少。

三面环水,东有爱琴海,西有伊奥尼亚海和亚得里亚海(它们都是地中海的一部分)。

其中爱琴海处于地中海东部的西北隅,东接小亚细亚,西连希腊半岛,南与埃及叙利亚隔海相望,海中岛屿星罗棋布,有利于航海和文化交流。

因此,古代希腊实际上是诸海环绕的半岛。

在这里,温和晴朗的地中海气候表现的最为典型,没有欧洲大陆冬季的严寒,也没有非洲夏日的酷暑。

地理环境造就了古希腊独特的文明,其中最为杰出的就是爱琴文明,在历史传统上,爱琴海与希腊有着密不可分的关系,自爱琴文明形成后,爱琴海与希腊组成统一文化区,即世界历史上著名的古希腊文化区,它是西方文明的源泉。

二、地理环境与古希腊的生活习俗和经济形态古希腊三面环水,岛屿众多,海岸线曲折,海峡连绵,加之人多地少,大规模从事农业生产已受自然条件的限制。

为了解决人们的土地和生存问题,古希腊人往往凭借海洋优势从事海上贸易活动和向海外进行殖民扩张.公元前8世纪-前6世纪是殖民运动的高潮时期,数以千计的殖民城邦遍布整个地中海和黑海沿岸,构成了多中心的古希腊世界。

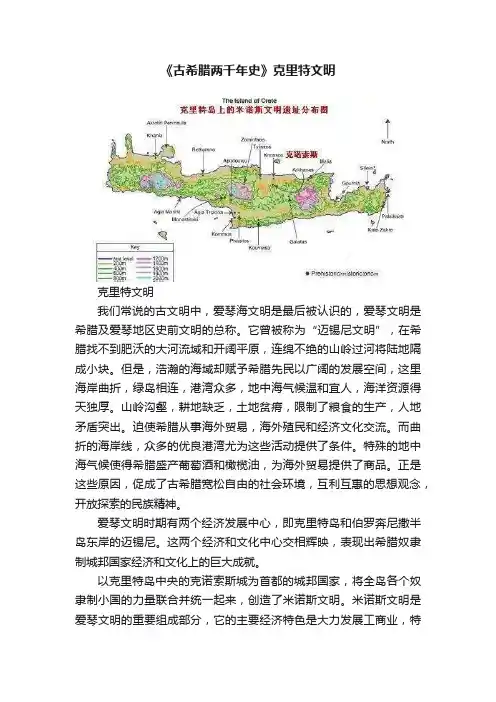

《古希腊两千年史》克里特文明克里特文明我们常说的古文明中,爱琴海文明是最后被认识的,爱琴文明是希腊及爱琴地区史前文明的总称。

它曾被称为“迈锡尼文明”,在希腊找不到肥沃的大河流域和开阔平原,连绵不绝的山岭过河将陆地隔成小块。

但是,浩瀚的海域却赋予希腊先民以广阔的发展空间,这里海岸曲折,绿岛相连,港湾众多,地中海气候温和宜人,海洋资源得天独厚。

山岭沟壑,耕地缺乏,土地贫瘠,限制了粮食的生产,人地矛盾突出。

迫使希腊从事海外贸易,海外殖民和经济文化交流。

而曲折的海岸线,众多的优良港湾尤为这些活动提供了条件。

特殊的地中海气候使得希腊盛产葡萄酒和橄榄油,为海外贸易提供了商品。

正是这些原因,促成了古希腊宽松自由的社会环境,互利互惠的思想观念,开放探索的民族精神。

爱琴文明时期有两个经济发展中心,即克里特岛和伯罗奔尼撒半岛东岸的迈锡尼。

这两个经济和文化中心交相辉映,表现出希腊奴隶制城邦国家经济和文化上的巨大成就。

以克里特岛中央的克诺索斯城为首都的城邦国家,将全岛各个奴隶制小国的力量联合并统一起来,创造了米诺斯文明。

米诺斯文明是爱琴文明的重要组成部分,它的主要经济特色是大力发展工商业,特别注重海上贸易。

公元前2200-前2000年,克里特岛上的原始公社制度解体,私有制发展较快,成立起一些奴隶制的小国。

公元前1800-前1700年间,克诺索斯成为众国之首。

据历史文献和考古发掘资料估计,克里特岛当时人烟稠密,克诺索斯城大约已拥有8万以上人口,成为地中海区域最大的城市之一。

古代的克里特岛既有茂密的森林,也有适于农耕的平川。

当时的农业生产以种植谷物、橄榄和葡萄为主,因此,除了当地居民的粮食生产和加工之外,橄榄油和葡萄酒生产也是当地消费和销往外地的重要手工业经济部门。

米诺斯文明在经济发展方面的主要成就,在于手工业、商业两个方面。

造船业在米诺斯文明时期达到了很高的技术水平,是海上贸易和军事霸权的重要保证。

这种带有军事性质的海上贸易活动,是古希腊经济发展的一个特点,也是与东方文明的重要区别。

论地理环境对文明发展的影响——以古代中国与古希腊为例摘要:一个文明的演变,离不开地理的影响。

四大文明古国之一的中国,在华夏大地留下了璀璨夺目的中华文明;古希腊作为西方文化的代表,给整个爱琴海沿岸乃至地中海带来了浪漫主义色彩。

关键词:地理,古希腊,中国,文明地球这个蔚蓝的星球,是人类的家园。

从地球诞生到现在,已有46亿年。

当人类登上历史舞台的时候,就是文明的开始。

纵观人类文明,我们可以看到有璀璨文明的四大文明古国:古埃及、古巴比伦、古印度、中国,也有承载地中海古典文明的古希腊文明与古罗马文明。

人类文明的演变与该文明的地理位置存在着千丝万缕的关系。

1.大河文明四大文明古国都有江河流淌于国度之中,江河孕育文明的壮大。

这些河流被当地人称为母亲河。

中国文明诞生于两大河流——长江与黄河之畔。

古印度文明源于印度河流域。

古巴比伦文明又称美索不达米亚文明,底格里斯河和幼发拉底河流淌其中。

尼罗河为早期的埃及人创造了他们赖以生存的河谷。

大河文明是人类文明的宝库,但不幸的是除了中国文明延续下来,其余三个文明都相继终止在历史的长河之中。

是大河流域不适应文明的进程吗?答案显然不是。

如果大河流域不适应文明的进程,那么他们的文明就不会绵延几千年。

大河流域诞生了农耕文明,农业的发展是保证文明延续的重要因素之一。

河流提供了灌溉的水源,也提供了肥沃的泥土。

人类在河流两岸居住,建立城市,甚至成为国家的中心。

长安位于渭河河畔,渭河是黄河的最大支流。

长安城成为西汉和唐朝的首都,也是当时世界上最繁华的都城。

东汉的首都洛阳,北宋的首都开封,都位于黄河流域,也成就了中国文明辉煌的历史瞬间。

关中平原、江汉平原、伊洛平原、华北大平原这些适宜农耕的地区,也是中国文明发展的主要所在地。

正因为中国的地理环境,让中国能独善其身。

中国地大物博,疆土广袤。

背靠亚欧大陆,东临太平洋。

在中国的西南是高原地带,高耸的青藏高原是天然的屏障。

西北是茫茫的戈壁与沙漠,寸草不生的地带犹如死亡之海。

目录摘要 (1)ABSTRACT (1)一、地理环境对古希腊经济的影响 (2)(一)农工商共同发展 (2)(二)航海发达 (3)二、地理环境对古希腊政治的影响 (4)(一)城邦林立 (4)(二)政治民主 (5)(三)殖民海外 (6)三、地理环境对古希腊文化的影响 (7)参考文献 (8)致谢 (9)浅论地理环境对古希腊文明的影响摘要:地理环境对人类文明的产生、发展、衰亡有着重要的影响。

地理环境对政治、经济、文化的影响更为突出。

独特的环境造就了独特的文明。

古希腊地理环境以多山、海岸线曲折、岛屿众多为主要特色。

受古希腊地理环境的影响,古希腊文明呈现出以农工商共同发展、航海发达、城邦林立、政治民主、殖民海外、文化繁荣为主要特色。

关键词:地理环境;古希腊;影响Abstract:Geographical environment of the human civilization, development, decline and fall has a significant impact. Geographical environment of political, economic and cultural influence is more prominent. The unique environment created a unique civilization. Geographical environment of ancient Greece to the mountainous, winding coastline and numerous islands as the main features. By the geographical environment of ancient Greece, ancient Greek civilization presented to the common development of farming, navigation development, city buildings, political democracy, colonialism abroad, and cultural prosperity for the main features.Keywords: geography; ancient Greek ; influnece地理环境对人类文明有着重要的影响,地理环境并不能直接决定文明的发展,但对于文明的发展却产生了一定的影响。

古希腊海洋文明的影响因素

古希腊海洋文明的影响因素主要包括以下几个方面:

1. 地理条件:古希腊处于地中海东部,拥有众多海湾和海岛,海洋资源丰富。

这使得古希腊人依赖海洋生活,发展了强大的海洋文明。

2. 海洋经济:古希腊的海洋经济以渔业为主,渔民以捕鱼为生,同时也出口鱼类和其他海产品。

此外,古希腊还发展了航海贸易,往返于各个海域之间,与其他地域进行贸易往来。

3. 海岛分布:古希腊由大量海岛组成,这个地理特点促使古希腊社会形成了分散的城邦制度。

每个城邦都有独立的政府和军队,迫使它们在海上进行频繁的争斗和竞争,从而促进了海洋文明的发展。

4. 航海技术:古希腊人通过自己的努力和实践,创造了一套先进的航海技术,包括制作船只、导航、航海图表等方面。

这让古希腊人能够勇往直前地探索未知的海洋,开辟了航海领域的新路。

5. 海洋军事:古希腊的海洋文明与军事息息相关。

古希腊人发展了强大的海军力量,以应对不同的军事挑战和海上侵略。

他们创造了三段式的长船,以及一套成功的战术,如“赫拉克利斯之列”等,这为后来的船舰设计和作战理论提供了重要借鉴。

总之,古希腊海洋文明的形成与地理环境、海洋经济、分散的城邦制度、航海技术和海洋军事等因素密切相关。

这些因素相互作用,相互促进,使得古希腊的海洋文明得以繁荣与发展。

大河文明与希腊文明之差异大河文明是农业的文明海洋文明是商业的文明海洋文明的典型代表是希腊,罗马大河文明的典型代表是中国,埃及等如果从文化上来说。

大河文明毕竟也属于内陆文明,取向相对于希腊罗马文明趋于保守。

大河文明易产生集权的大一统国家,是与其地形有关系的。

诞生于两河的巴比伦、亚述和波斯都是这种。

而且这些文明也都是农业文明。

希腊文明则更加开放(其实罗马不算海洋文明)。

由于自身土地有限,商业活动成为主角。

所以希腊文明就更具有融合性。

(希腊语来自腓尼基语)而且这促使希腊文明更加民主。

这也是海洋文明的一个特征。

希腊破碎的地形还形成了独特的城邦指国家。

这还促进了思想的解放。

希腊人超凡的智慧一定程度上就得益于海洋。

以古代为例,“辉煌在于希腊,伟大在于罗马”作为西方文明源头的古希腊罗马文明,在整个古代文明中属于后来居上者,创造了更加高级和更为精美的文明业绩;相对于古代东方文明,古希腊罗马最为重要的特征是鲜明的人文主义精神。

希腊民主制度、哲学以及不灭的奥运圣火等,罗马的宏伟建筑和法治精神等都是人类富贵的财富。

从文化上来说,大河文明属于内陆文明,而希腊罗马文明属于海洋文明。

大河文明由于地理环境和气候的关系易产生农业文明,因为大河流域的地理环境和气候条件适合农业生产,而农业文明最大的特征就是保守,易固步自封,但其收容较强。

这种地理环境易产生集权的大一统国家。

诞生于两河的巴比伦、亚述和波斯都是这种。

而且这些文明也都是农业文明。

希腊文明则更加开放,这也是由于自身的地理环境和气候所决定的,座落在爱琴海边的希腊半岛土地有限,商业活动成为生活的主要来源。

而希腊的商业活动又主要依靠海上贸易,所以作为海洋文明代表的希腊文明比农业文明更加开放。

而这促使希腊文明更加民主。

这也是海洋文明的一个特征。

希腊破碎的地形还形成了独特的城邦指国家。

这还促进了思想的解放。

希腊人超凡的智慧一定程度上就得益于海洋。

古代中国是内陆国家,其民族属于农耕民族;古希腊位于希腊半岛,其民族属于海洋民族。

蓝色星球海洋文明史

蓝色星球是指地球,因为70%的地球表面被碧蓝的海洋覆盖而

得名。

海洋文明史是指人类在海洋环境中的发展和演变的历史。

从

人类起源的角度来看,海洋一直是人类生活和文明发展的重要组成

部分。

海洋文明史可以追溯到古代文明时期,比如古埃及、美索不

达米亚和古希腊等文明都有着与海洋相关的重要历史。

这些文明依

赖海洋进行贸易、渔业和交通,海洋成为它们繁荣发展的重要支撑。

在海洋文明史中,航海和航海技术的发展起到了至关重要的作用。

古代的航海者勇敢地穿越大海,探索未知的领域,开辟了海上

贸易航线,促进了不同文明之间的交流和融合。

同时,海洋也孕育

了许多伟大的海洋帝国,比如腓尼基帝国、罗马帝国和英国帝国等,它们的疆域和影响力都延伸到了海洋的各个角落。

另一方面,海洋文明史也包括了海洋科学、海洋资源利用和海

洋环境保护等方面的发展。

随着科技的进步,人类对海洋的认识不

断深化,海洋科学的研究成果为海洋资源的合理利用和海洋环境的

保护提供了重要支撑。

同时,海洋资源的开发也为人类提供了丰富

的食物和能源,对人类社会的发展起到了重要作用。

总的来说,蓝色星球海洋文明史是人类文明史中不可或缺的重要组成部分,它涵盖了人类对海洋的认知、利用和保护的全过程,对人类社会的发展和进步产生了深远的影响。

浅谈自然环境对文化的影响引言: ..................................................... - 1 -东方“内陆文化”.......................................... - 1 -1、古埃及的自然环境与文明 ................................................... - 1 -2、古中国的自然环境与文明.................................................. - 2 -西方“海洋文化”......................................... - 5 -1、古希腊的自然环境与文明.............................................. - 5 -综述:自然环境对文明的影响...............................- 6 -引言:世界历史几千年。

东西方都孕育了许多璀璨的文化。

这些文化虽地处不同的世界,却有着惊人的相似。

不论从世界的本源还是人类的诞生,在神话中都有惊人的相似。

神话反映着一部分历史,这些相似值得深思,但是东西方文化的差别却同样明显,个人认为,造成这些差异的原因很大程度上在于地方环境的不同。

环境对于文化的影响是深远而深刻,甚至对当今东西方差异都有着重大影响。

西方文化(以爱琴海地区的古希腊文化为例)是典型的“海洋文化”,而东方(以古埃及和古中国为例)则是典型的“内陆文化”或“江河文化”。

下面以古希腊文化及其后续和古中国、古埃及文化及其后续为例阐述论证我的观点。

东方“内陆文化”首先阐述东方“内陆文化”。

东方文明大多产生于广袤的平原地区和大河下游的支流平原上,政治上易于统一。

1、古埃及的自然环境与文明古埃及文明产生于尼罗河下游平原地区,哪里每年有固定的洪水泛滥,但是洪水泛滥过后大量淤泥长期淤积,形成肥沃的土壤。

爱琴海文明欧洲的古代文明爱琴海文明:欧洲的古代文明在欧洲大陆的东部,有一个被誉为“文明摇篮”的地区,它拥有丰富的历史遗产、灿烂的文化艺术以及众多令人惊叹的古代建筑。

这个地方就是爱琴海地区,它孕育了欧洲的古代文明。

让我们一同探索这片美丽而充满历史意义的土地。

1. 背景介绍爱琴海位于地中海东部,连接着亚洲和欧洲两大洲,是地中海交通要道。

在古代,这里是海洋贸易的中心,也是各大文明相互交流的枢纽。

众多古代文明在这里相继兴起,其中最著名的要数古希腊文明和古罗马帝国。

2. 古希腊文明古希腊文明是西方文明的发源地之一,它的辉煌影响了整个欧洲和地中海地区。

雅典是古希腊的政治、经济和文化中心,它孕育了众多杰出的哲学家、政治家和艺术家。

古希腊的艺术形式包括建筑、雕塑和绘画,其中最著名的要数帕特农神庙和雅典卫城。

此外,古希腊还有众多传世之作,如荷马的史诗《伊里亚特》和《奥德赛》等。

3. 古罗马帝国古罗马帝国是古代世界最伟大的帝国之一,其政治、法律和文化对欧洲产生了深远影响。

罗马城是古罗马的政治中心,凯旋门、斗兽场和环形剧场等建筑依然保存完好,成为瞩目的遗迹。

古罗马的法律制度也为后世所借鉴,包括私法和公法的发展,为现代法律体系的建立奠定了基础。

4. 爱琴海的其他古代文明爱琴海地区还孕育了许多其他古代文明,如埃及、美索不达米亚和波斯等。

埃及的金字塔和古代埃及的法老文明令人惊叹,美索不达米亚的苏美尔文明拥有世界上最早的文字和城市规划。

波斯帝国则以其强大的军事实力和雄伟的建筑风格著称。

5. 文明交流与影响爱琴海地区作为文明交汇之处,各大古代文明之间的交流与影响不可忽视。

例如,古希腊文明汲取了埃及和美索不达米亚的文化元素,并且在政治、哲学和艺术方面进行了创新。

而古罗马则是古希腊文明的继承者,将其文化传承并发扬光大,形成了独特的罗马文化。

6. 遗产的保护与传承为了保护和传承这些宝贵的古代文明遗产,国际社会加大了保护力度。

针对爱琴海地区的文化遗产,许多项目和组织得到了成立和发展。

海洋与古希腊文明之间的关系

编者按:欧洲古代文明是在大海中孕育出来的。

在过去的500多年中,一个又一个欧洲强国先后登上了世界历史舞台,成为叱咤风云的主角:16世纪有葡萄牙和西班牙,17世纪有“海上马车夫”荷兰,19世纪有“日不落帝国”英国。

纵观历史,可以发现,这些国家既是世界大国,更是海洋强国;一旦丧失了在海洋上的主导权,其大国地位也就衰落了。

21世纪是海洋的世纪,也是中国人实现海洋梦想的世纪。

当我们为建设海洋强国而奋斗的时候,应当看看欧洲人走向海洋的历程,以获得借鉴、经验及教训。

“大海!大海!”:希腊人的家园之感

公元前4世纪的雅典作家色诺芬在《长征记》中记载了这样一个故事:他所率领的希腊雇佣军从波斯帝国的腹地撤回希腊,在陆地上行军多日,途中遇到了重重险阻和困难。

终于有一天,当先锋部队来到一座山顶后,士兵们大叫起来。

色诺芬和后卫部队听到后,以为是前面遭遇了敌人的攻击。

当色诺芬带领骑兵前去增援时,才听清楚士兵们在喊——“大海!大海!”大家激动得热泪盈眶,互相拥抱。

士兵们还立即搭起了一座大石坛来献祭。

色诺芬的叙述所透露出的文化内涵显而易见:虽然雇佣军知道此地离希腊还有很远的距离,但大海对希腊人就意味着家园,能给他们带来安全感和希望。

米诺斯迷宫和特洛伊远征:希腊文明的起源

在地理上,希腊不仅占据着巴尔干半岛南端的陆地区域,而且还包括周边的许多岛屿。

希腊最初的青铜文化,就诞生在爱琴海南部的基克拉泽斯群岛上,时间约在公元前3000年。

公元前2600年左右,克里特岛进入了青铜时代,并产生了希腊乃至欧洲最早的文明:米诺斯文明。

在古希腊神话中,克里特国王米诺斯曾建造了一座巨大的迷宫。

大海之中的米诺斯王宫,激起了后人无限的遐想。

1900年,英国考古学家伊文思在克里特中部的克诺索斯发现了古代宫殿,证实了米诺斯文明的存在。

为了管理行政和经济活动,克里特人还发明了欧洲最早的

文字。

它被书写于泥板上,伊文思称其为线形文字A。

大约在公元前2000年时,克里特岛上的文明通过海上贸易传播到了希腊大陆的南部和中部。

这种交往对希腊大陆上的迈锡尼文明产生了巨大影响。

迈锡尼人不仅借鉴了米诺斯文明的元素,还采纳了克里特人的文字书写系统。

迈锡尼人的文字,被现代学者称为线形文字B。

同时,迈锡尼人还通过航海加强了与其他地区的往来。

《荷马史诗》所讲述的特洛伊人渡海远征的传奇故事,很可能就发生在迈锡尼时代末期(公元前13世纪)。

19世纪70年代,德国考古学家谢里曼在特洛伊、迈锡尼等地进行了一系列考古发掘,从而揭开了几千年来一直笼罩在爱琴海上的历史迷纱,使我们管窥到欧洲文明的海洋之源。

“就像蚂蚁和青蛙生活在池畔”:希腊人的殖民运动

米诺斯文明和迈锡尼文明消亡之后,大约从公元前1050年起,希腊人驾船出海,向爱琴海东面的小亚细亚进行殖民,建立了米利都、以弗所等重要城邦。

到了公元前8世纪中期,希腊人开始向海外大规模殖民,并且持续了两个多世纪,直到约公元前500年时才结束。

来自希腊各母邦的殖民者起初在西西里岛和意大利南部,之后在爱琴海北部、赫拉斯滂(现在的博斯普鲁斯海峡)及黑海地区、北非,还有现今法国东南部和西班牙东部一带建立起数以百计的新城邦。

这些城邦环布于整个地中海和黑海沿岸,而且大多建立在距离大海不到四五十公里的范围之内。

所以,在柏拉图的《费多篇》中,苏格拉底才会说,希腊人生活在大海的周围,就像蚂蚁和青蛙生活在池畔。

这句话,形象地道出了古代希腊人与大海之间的密切关系。

殖民运动是希腊历史上影响深远的事件,它大致确定了古代希腊文明的地理范围,并传播了希腊人的生活方式。

一些殖民地(尤其是小亚细亚沿岸、西西里岛和意大利南部地区的城邦)非常积极地参与了希腊文化的建设。

希腊人还通过殖民运动,吸收了地中海周边众多民族的优秀文化,并在此基础上创造出了自己的灿烂文化。

“一座难攻不落的木墙”:雅典的海权国策

经过殖民运动的洗礼,希腊城邦迅速崛起,雅典则是其中的佼佼者。

雅典的强盛,与其重视发展海上军事力量密不可分。

希波战争爆发后,波斯侵略军于公元前480年直逼雅典。

雅典派使者去德尔斐神庙祈求神谕。

神谕说,宙斯会给他们“一座难攻不落的木墙”,用来保卫他们和他们的子孙。

雅典人不仅相信这“木墙”就是他们的海军,而且认为他们可以击败强大的波斯军队。

于是,他们放弃了雅典城,将妇女儿童疏散到安全的地方,而男子们则登上战船。

雅典人利用计策,大败波斯舰队,扭转了希波战争的整个战局,为希腊人的最后胜利奠定了基础。

希腊,尤其是雅典,在希波战争后进入了鼎盛时期。

凭借强大的海军,雅典逐步成为爱琴海地区的霸主。

它几乎每年都派出舰队去向其他城邦征收贡赋,并在许多城邦内扶植亲雅典的政权。

依靠海外贸易和收缴贡赋而来的财富,雅典人不仅进行大规模的城市建设,而且还给平民发放津贴,为他们参加城邦的政治和节日活动提供经济保障。

坚实的经济基础,还使雅典成为希腊的文化中心,哲学、文学、科学、艺术全面繁荣,在欧洲文化史上打下永恒的烙印。

“水是万物的始基”:面向大海的思考

古希腊的哲学之父、米利都的泰勒斯曾宣称,水是万物的始基。

或许只有以大海为家园的民族才会如此重视水,乃至将其作为世界的本原。

而希腊古典文化的集大成者亚里士多德则是第一个用科学方法研究大海的人,后人将其誉为“古代海洋学之父”。

他观察过海水的物理特点,还试图解释海洋气象与潮汐现象。

他在《动物志》中系统地研究了约180种海洋生物,并率先认识到鲸和海豚是哺乳动物,而非鱼类。

亚里士多德对于海洋的许多看法,对后世产生过深远的影响。

今天,在古代希腊基础上发展起来的西方文明广泛地影响了包括中国在内的

世界上绝大多数地区。

深入考察海洋与古希腊文明之间的关系,对中国人来说很有现实意义。

(浙江大学白春晓)。