核磁共振光谱基本原理

- 格式:docx

- 大小:20.19 KB

- 文档页数:6

核磁共振谱技术的原理及应用核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是一种用于分析化合物结构和物理性质的非常有效的技术。

该技术已经广泛应用于化学、材料科学、生物医学和环境科学等领域。

本文将对核磁共振谱技术的原理及其应用进行探讨。

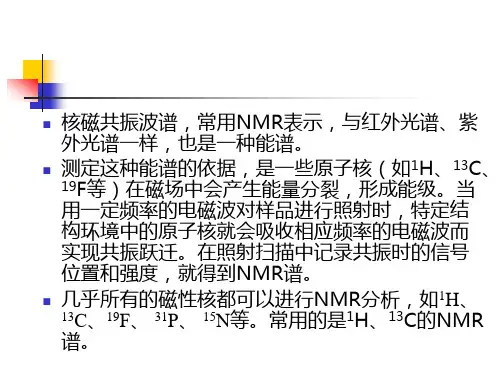

一、核磁共振谱的原理核磁共振在物理学上指的是核磁矩在磁场中发生的现象。

在强磁场作用下,原子核呈现自旋状态,其周围产生一个磁场。

当原子核处于外加射频场的作用下,将产生核磁共振吸收谱,这个谱是一种特殊的光谱。

核磁共振谱的原理就是将物质放入强磁场中,利用核自旋量子数和核磁共振所产生的能量差异,测定样品中核原子的类型和数量。

核磁共振谱主要是用于分析样品的化学结构和分子排布,因为不同类型的原子核在相同的磁场作用下具有不同的共振频率,这使得核磁共振谱成为一种非常有效的分析化合物结构的工具。

例如,氢核磁共振谱的主要应用就是用于分析一些含有氢原子的有机化合物和生物分子。

二、基础核磁共振谱最常见的核磁共振谱是基础核磁共振谱,它仅测定样品中的氢信号。

此处的氢信号是指样品中H原子产生的核磁共振吸收信号,即氢原子在其发生共振现象时发出的能量。

基础核磁共振谱是用来确定原子的类型以及它们的磁环境。

对于氢原子,它们通常被归为三类:α(顺式)、β(反式)和γ(孤立的)。

除了氢核共振,还有碳共振。

由于碳是一种核磁共振活性低的元素,因此采用的谱仪比氢核共振谱仪复杂得多。

碳核磁共振谱,可以分析分子的骨架结构。

其分析范围更广泛,通常用于分析各种化合物、分子和聚合物。

三、高分辨核磁共振技术高分辨核磁共振技术(High-Resolution Nuclear Magnetic Resonance, HR-NMR)是一种针对复杂分子中信号重叠问题的高级核磁共振技术。

在高分辨核磁共振技术中,谱仪具有更高的分辨率,从而可以分离并分析分子中的多个组分。

这种技术能够让研究人员更加准确地分析分子结构,并且可提高谱图的信噪比。

核磁共振光谱技术的原理与应用核磁共振技术(NMR)是一种应用于化学、物理和生物学等领域的非常重要的技术,其主要基于物质所具有的核磁共振现象。

其主要原理是通过线圈产生的强磁场使样品中的核自旋在外界干扰下出现磁共振现象,通过测量不同核种类的共振谱图,可对样品进行精确的分析和定量。

一、核磁共振光谱技术的原理核磁共振技术的原理基于物质所具有的核磁共振现象,即核自旋在外界干扰下出现的能态跃迁所放出的电磁辐射。

这是因为物质中的原子核都具有自旋,而磁场会引起原子核自旋的定向,每种核自旋的数量和强弱不同,因此不同的核对外加磁场的反应也不同,它们会具有不同的共振频率,即信号在NMR光谱上的峰位位置不同。

因此,通过测量各种核的NMR信号,就可以获得其所在分子的结构、分布、运动和相互作用情况。

在实验过程中,首先把待分析的样品置于强磁场之中,并非常精确地调整外磁场的大小和方向。

这时,电子轨道对于磁场的响应可以忽略不计,而且核磁共振信号非常弱,为了探测到弱的共振信号,我们需要使用高灵敏度的电子学仪器。

当人们通过一定的方式加入能量到样品中时,如通过微波等电磁波辐射样品,样品吸收能量,相当于系统的能态跃迁,如果样品中存在其它原子核,则释放出特定频率的辐射信号。

二、核磁共振光谱技术的应用核磁共振技术在历史上是为了研究分子结构和运动,但是现在许多其他重要的应用已被发现。

与其他技术相比,核磁共振技术最吸引人的特点是非常高分辨率和选择性。

这种技术可以用于无机和有机化合物的分子结构解析、量子化学、物理化学、生命科学等领域。

1. 化学领域在化学分析中,核磁共振技术已经成为最常用的质谱分析技术之一。

因为它可以快速地提供高分辨率的分子结构信息,在用于无机气体分析和液体混合物分析时,它已经成为样品分辨率的标准方法。

此外,和其他方法相比,它更加可靠,能够检测出非常细微的物质成分。

2. 医疗领域核磁共振技术在医学中得到了广泛的应用,因为它可以获得生物分子和组织的非破坏性显像信息。

核磁共振光谱的原理核磁共振光谱,简称NMR,是一种分析化学中常用的非破坏性技术。

它基于原子或分子的核磁共振现象,通过测量核磁共振信号的强度和频率,得到样品中不同核的化学环境及其数量等信息。

核磁共振光谱的原理主要涉及核磁共振现象、核自旋、磁共振现象等。

本文将对核磁共振光谱的原理进行详细解析。

一、核磁共振现象核磁共振现象是物理学中的一种现象,它是原子核的原子核磁矩与外加磁场相互作用的结果。

在外加磁场的作用下,原子核会处于能量较低的基态或者激发态,不同核在磁场下的能量差异和跃迁导致核磁共振现象的出现。

核磁共振现象的存在可以通过核磁共振光谱的测量得到。

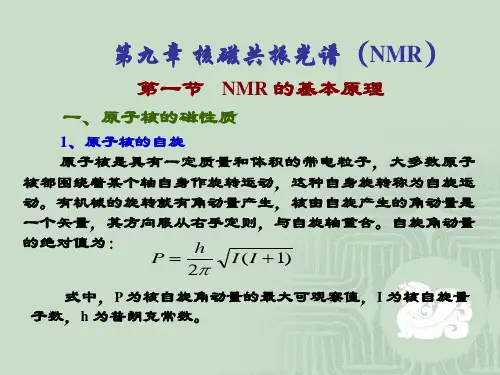

二、核自旋核自旋是核磁共振现象的基础,也是核磁共振光谱的理论基础之一。

核自旋指的是原子核的一个固有性质,表示核内部的质子和中子的自旋状态。

核自旋量子数用I表示,同一个原子中不同核的I值不同,常见的有I=1/2(例如氢(1H)核)、I=1(例如碳(13C)核)、I=3/2(例如氟(19F)核)等。

三、磁共振现象磁共振现象指的是原子核在外加静磁场和射频磁场作用下发生共振吸收和发射。

在核磁共振实验中,样品被置于静磁场中,使核在基态或者激发态中占据不同的能级,在此基础上加上一个与原子核自旋固有方向针对性的高频交变电磁场,当外加磁场(静磁场)强度满足磁场共振条件时,核能够吸收或发射一定频率的电磁波。

这就是核磁共振信号,信号强度和频率与样品中核的数量和周围化学环境有关。

四、核磁共振谱核磁共振谱是一种通过核磁共振光谱技术得到的谱图,它是通过测量样品中核吸收或发射的共振信号所得到的。

核磁共振谱是一种通常用于分析样品组成的技术,可以用以确定分子中不同原子核的数量和化学环境,因此被广泛应用于化学、生化、药物学等领域。

根据谱图形状和位置等特征,可以进一步分析样品的结构和组成等信息。

五、结论核磁共振光谱是一种利用原子核磁共振现象、核自旋、磁共振现象等原理得到的分析化学技术。

通过测量核磁共振信号的强度和频率等参数,可以得到样品中核的数量和化学环境等信息。

核磁共振光谱原理核磁共振(NMR)光谱是一种非常重要的分析技术,广泛应用于化学、生物化学、生物医学、化学工程、材料科学等领域。

核磁共振光谱可以用来研究分子的结构、动力学、反应机理、动力学和热力学性质等,并且已经成为现代分析化学的重要工具。

核磁共振光谱基于磁共振原理,即核磁矩在外部磁场中的取向受到外部磁场对它的取向的作用而发生变化。

当处于一个静态高强度的外部磁场中时,核自旋可以发生两种取向:平行或反平行于外磁场方向,这种取向状态被称为核自旋磁量子数。

当一个核检测到一个外部射频脉冲时,这个脉冲的射频能量将会抵消相邻核的磁性相互作用,从而导致这些核的共振频率被准确测定。

核磁共振光谱通常使用氢、碳、氧等核的磁共振来进行分析,因为这些原子在大多数有机和生物分子中都是丰富的。

在分析中,样品通常是通过将其溶解在有机溶剂中,并在核磁共振仪内通过一个探头进行检测得到的。

探头包含一个产生高强度的外部磁场的磁铁圆筒,一个产生射频脉冲的射频发生器和一个接收机来检测并记录反馈信号。

核磁共振光谱的光谱图通常展示了核的吸收峰或信号,这些峰或信号与特定的核自旋产生的共振频率有关。

通过测量这些峰的位置、积分强度和形状,分析人员可以确定样品分子的结构和相对数量。

氢核的化学位移可以由环境的埃及螺旋度和磁场大致相互作用的变化来解释。

核磁共振光谱在现代分析化学和其他领域中的广泛应用,使其成为一种非常重要的分析工具。

在化学和生物化学方面,核磁共振光谱可以用于确定新物质的结构和合成过程中的反应,从而帮助理解生命过程中的化学反应。

在生物医学和化学工程方面,核磁共振光谱可以用于定量分析和疾病诊断。

在材料科学中,核磁共振光谱可以用于研究材料的结构和特性,并有助于合成新材料。

核磁共振光谱由于其独特的分析能力和广泛的应用领域,已成为现代分析化学的重要工具。

通过使用核磁共振光谱,化学家、生物化学家、生物医学家、化学工程师和材料科学家等研究人员可以更好地理解分子的结构和特性,从而推动化学、生物学、医学和工程学的研究。

核磁共振谱原理

核磁共振谱(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy,NMR)是一种通过观察原子核在外加磁场作用下的行为来研究分子结构和原子核相互作用的方法。

该方法基于核磁共振现象,即核自旋与外磁场的相互作用。

核磁共振谱可以用来确定有机分子的结构、化学环境和分子间相互作用。

核磁共振谱仪通过产生强磁场并施加高频电磁波使样品中的原子核发生能级跃迁。

当外加磁场足够强时,原子核会在两个不同的能级之间发生能量差,并符合玻尔磁子的等式:∆E = hv,其中∆E是能级差,h是普朗克常量,v是电磁波的频率。

核磁共振谱通过测量吸收或发射的电磁辐射的频率,可以得到原子核的共振信号。

这些共振信号可以转化为核磁共振谱图。

核磁共振谱图的横坐标表示共振信号的频率,纵坐标表示吸收或发射的强度。

每个共振信号对应样品中的一个原子核,并提供有关原子核类型、化学环境和化学位移的信息。

核磁共振谱还可以提供其他信息,如耦合常数和积分峰面积。

耦合常数用于描述原子核之间的相互作用,可以提供关于化学键、立体化学和分子结构的定量信息。

积分峰面积可以用来确定不同核的数量比例,并帮助确定分子中不同官能团的存在。

总之,核磁共振谱原理基于核自旋与外磁场的相互作用,通过测量共振信号的频率和强度,提供了分析有机分子结构、化学环境和相互作用的重要信息。

核磁共振光谱分析核磁共振光谱分析是一种常用的分析化学技术,通过测定样品中核磁共振谱图来研究样品的分子结构和化学环境。

核磁共振光谱分析技术广泛应用于有机化学、药物研究、生物化学等领域,为科学研究和工业生产提供了重要的分析手段。

一、核磁共振原理核磁共振(NMR)是一种基于原子核周围围绕自身旋转的原子核磁矩的现象。

当一个原子核处于外加磁场中时,它会发生共振吸收,吸收的辐射频率与核磁矩大小和外加磁场的大小有关。

利用核磁共振现象,可以确定原子核的种类、数量、化学环境等信息。

二、核磁共振光谱图核磁共振光谱图是核磁共振技术的结果,通常以峰的形式呈现。

每个峰代表不同种类的原子核,其位置和强度反映了原子核的化学环境和数量。

通过分析核磁共振光谱图,可以确定样品的结构和组成。

三、核磁共振光谱分析步骤1. 样品准备:将待分析的样品溶解在适当的溶剂中,并尽可能提高样品的纯度。

2. 仪器设置:根据样品的性质和需要的分辨率,选择适当的核磁共振仪器和参数。

3. 数据采集:通过控制核磁共振仪器,对样品进行核磁共振实验,获取核磁共振光谱图。

4. 数据处理:对采集到的核磁共振数据进行处理和解析,得出结构和组成信息。

5. 结果分析:根据核磁共振光谱图上的峰的位置和强度,确定样品的分子结构和化学环境。

四、核磁共振光谱分析的应用核磁共振光谱分析技术在有机合成、药物研究、聚合物材料、生物化学等领域有着广泛的应用。

通过核磁共振分析,可以确定化合物的结构、纯度、异构体比例等信息,为科学研究和工业生产提供了重要的支持。

五、发展趋势与挑战随着科学技术的不断发展,核磁共振光谱分析技术也在不断创新和完善。

高分辨率核磁共振仪器的开发将使得核磁共振分析更加精确和高效。

同时,核磁共振光谱分析在应对复杂样品和大数据处理方面仍存在挑战,需要进一步的研究和改进。

总之,核磁共振光谱分析作为一种重要的分析技术,已经在化学和生物领域发挥了重要作用。

随着技术的不断进步和发展,相信核磁共振光谱分析技术将为科学研究和产业发展带来更多的机遇和挑战。

有机化学基础知识点核磁共振光谱与立体异构体的鉴定有机化学基础知识点-核磁共振光谱与立体异构体的鉴定导言有机化学是化学的一个重要分支,研究有机化合物的结构、性质和合成方法。

核磁共振光谱是有机化学中常用的一种分析方法,可以提供有机化合物结构的丰富信息。

本文将重点讨论核磁共振光谱与立体异构体的鉴定。

一、核磁共振光谱基本原理核磁共振光谱(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)利用核磁共振现象,通过磁场和辐射作用于磁矩而产生信号,进而得到样品的谱图。

核磁共振谱图由化学位移、耦合常数、积分强度等信息组成,可用于确定有机化合物的结构。

二、核磁共振光谱的应用1. 化学位移化学位移(Chemical Shift)是核磁共振谱图上峰的位置,与化合物内部、周围电子环境有关。

通过查找相应化合物的化学位移数据库,可以推断分子中的官能团和结构。

2. 耦合常数耦合常数(Coupling Constant)即峰的分裂模式,与氢原子之间的相互作用有关。

通过测量耦合常数,可以确定分子中氢原子的相对位置,从而判断分子结构。

3. 积分强度积分强度(Integration)是峰的相对强度,与氢原子的数量有关。

通过积分强度,可以推断分子中氢原子的个数。

三、立体异构体的鉴定在有机化学中,立体异构体指的是化学结构相同但空间构型不同的同分异构体。

核磁共振光谱可以用于鉴定化合物的立体异构体。

1. 核磁共振手性标记试剂核磁共振手性标记试剂是一种可以与手性化合物发生反应且引入手性标记的试剂。

通过核磁共振光谱对手性标记的峰进行分析,可以判断化合物的立体异构体。

2. 核磁共振对映体分离技术核磁共振对映体分离技术(NMR Enantiodifferentiation)利用手性辅助剂或液晶等将立体异构体分离,并通过核磁共振光谱对映体峰的观察来确定化合物的立体异构体。

3. 核磁共振动态合成技术核磁共振动态合成技术(NMR Dynamic Synthesis)通过核磁共振光谱对反应过程进行实时监测,可以推测反应中的中间产物及其构型,从而鉴定立体异构体。