桂枝汤类方

- 格式:ppt

- 大小:954.00 KB

- 文档页数:32

桂枝汤类方的临床应用桂枝汤一组成方义:桂枝15g芍药15g生姜15g甘草10g大枣4枚。

1/3量。

原方桂3两芍3两生姜3两甘草2两大枣12枚。

分三服四药来源于食疗方义:桂姜辛甘化阳,辛温散寒,解表祛邪。

芍草枣酸甘化阴,芍药养血敛汗,和营,加甘草大枣,酸甘化阴养营阴营血。

酸甘相调,营卫相调。

调和脾胃,营卫。

“此方为仲景群方之冠,乃滋阴和阳,解肌发汗,调和营卫之第一方,凡中风伤寒杂病,脉弱汗自出而表不解者,咸得而补之”-柯韵伯。

“外证得之,解肌和营卫,内证得之,化气调阴阳。

”二仲景用桂枝汤(仅限于《伤寒论》不包括《金匮》)(一)治太阳中风(2、12、95)病机:风邪袭表,卫强营弱,营卫失和。

发热-卫强-卫阳因抗邪出现病理性亢盛,浮盛于外的表现。

卫阳被伤,卫外失司,风主疏泄,营阴外越故见汗出,汗出伤营-营弱。

主症:发热、汗出、恶风。

浮缓:非指节律、指脉形,松弛柔软和紧相对而言。

(风寒,阴邪,脉管紧张。

中风,阳邪,脉管松弛,营阴伤软弱)兼证:鼻鸣(肺窍不利),干呕(正气抗邪于表,不能顾护于里,里气失和升降失调,见:食欲不振,不大便…)提示:外感不可进补厚味、不易消化、刺激性的食物,正气卫外抗邪消食难以兼顾。

(二)凡太阳病,只要见到头痛、发热、汗出、恶风(寒)者。

(43)-只辨证不辨病(中风或伤寒),对症用方的例证。

扩大了桂枝汤的用方范围。

(三)太阳表症兼里实热。

先解表(桂枝汤)后攻里(44、45、164),即使表症是无汗的也用桂枝汤,因为麻黄汤纯辛温,伤阴、助实热。

(四)太阳病兼里虚寒(91、327、387)。

先补里,里气恢复后表随之解,不解者用桂枝汤。

即使表症无汗亦然。

因为里气刚复,不受纯辛温。

(五)太阳病,汗下后,正气受挫,表症仍在者不论有无汗均用之。

(57、15)(六)非外感性营卫失和(53、54)病常自汗出,脏无他病,时发热自汗出而不愈者,卫气不与营气谐和(说明病情主要矛盾在卫)。

无发热、脉浮、恶风寒、头项强痛等表症,似植物神经功能失调、更年期综合征。

桂枝汤类方歌(二十一首)一、桂枝汤: 桂枝汤方桂芍草,佐用生姜和大枣。

啜粥温服取微汗,调和营卫解肌表。

二、桂枝加葛根汤: 桂加葛根走经输,项背几几反汗濡。

解肌驱风滋经脉,用治柔痉理不殊。

三、桂枝加附子汤: 桂加附子治有三,风寒肢痛脉迟弦。

汗漏不止恶风甚,肌肤麻木卫阳寒。

四、桂枝去芍药汤: 桂枝去芍意何居,胸满心悸膻中虚。

若见咳逆和短气,桂甘姜枣治无遗。

五、桂枝去芍加附子汤: 桂枝去芍避阴寒,加附助阳理固然。

脉促无力舌质淡,胸痹治法非等闲。

六、桂枝麻黄各半汤: 桂加麻杏名各半,肌表小邪不得散。

面有热色身亦痒,两方合用发小汗。

七、桂枝二麻黄一汤: 桂二麻一名合方,寒热如疟治法良。

大汗之后表未解,去邪同时正亦匡。

八、桂枝二越婢一汤: 桂加麻膏量要轻,热多寒少脉不丰。

小汗法中兼清热,桂二越一记心中。

九、桂枝去桂加茯苓白术汤: 桂枝汤中去桂枝,苓术加来利水湿。

小便不利心下满,颈项强痛热翕翕。

十、桂枝加厚朴杏子汤: 桂加厚朴杏子仁,喘家中风妙如神。

如今肺炎求治法,媲美麻杏说与君。

十一、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤: 桂枝加参新加汤,增姜加芍效力彰。

身疼脉沉非表证,血虚营弱汗多伤。

十二、桂枝甘草汤: 桂枝甘草补心虚,两手叉冒已浇漓。

汗多亡液心阳弱,药少力专不须疑。

十三、小建中汤: 桂加饴糖小建中,倍加芍药方奏功。

虚劳里急心烦悸,伤寒尺迟梦失精。

十四、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤: 桂枝去芍恐助阴,痰水犯心狂躁纷。

龙牡安神桂枝助,蜀漆涤饮有奇勋。

十五、桂枝加桂汤: 桂枝加桂剂量增,奔豚冲心来势凶。

平冲降逆解外寒,补心代肾立奇功。

十六、桂枝甘草龙骨牡蛎汤: 桂枝甘草组成方,龙牡加入安神良。

心悸同时兼烦躁,补阳宁心效果彰。

十七、桂枝附子汤: 桂枝附子寒痹痛,去芍加附量要重。

扶阳散寒应兼顾,脉浮虚涩是其应。

十八、去桂加白术汤: 去桂加术大便硬,寒湿相搏身疼痛。

术附姜枣加甘草,三阴都尽冒始应。

十九、桂枝加芍药汤: 桂枝加芍腹痛诊,此病原来属太阴。

医案4则桂枝汤类⽅治疗风湿痹病桂枝汤类⽅治疗风湿痹病医案 4 则作者/孟宇航桂枝汤为《伤寒论》中第⼀⽅,医药⽅家誉之为“群⽅之冠”。

在桂枝汤的基础上增加或减少药味进⽽形成桂枝汤类⽅ 19 ⽅,故该⽅也成为《伤寒杂病论》中独⽴的⼀⾸药⽅。

我国著名医学临床⼤师徐灵胎长期研习《伤寒论》,认为每种疾病的治疗都有其基础的治疗⽅法,只要在该基础之上增减药味且适度适量,皆可达到药到病除的效果。

此见解为桂枝汤以及类⽅的使⽤奠定了坚实的理论基础。

对于桂枝汤类⽅的变化,张仲景在《伤寒论》以及《⾦匮要略》中进⾏了全⾯的记录,仲景通过对桂枝汤成分增减药味⽽制成类⽅,从⽽对各种疑难杂症进⾏治疗,这样不但拓宽了桂枝汤的治疗范围,⽽且还为后⼈更加⽅便快速的运⽤桂枝汤类⽅提供⼀定的帮助。

中国中医科学院西苑医院杨卫彬教授认为,桂枝汤⽅为仲景群⽅之魁,⽤于外感可解肌发表,⽤于内伤可通⽓⾎、调营卫、和阴阳、调肝脾。

笔者就杨教授临床应⽤桂枝汤以及类⽅的医案介绍如下,以窥其应⽤桂枝汤类⽅的临床思路。

1 颈椎病宋某,⼥,35 岁,于 2013 年 5 ⽉ 9 ⽇初诊。

患者平时低头伏案⼯作较多,近 1 个⽉连续加班,⾃觉颈部肌⾁酸胀、疼痛不适。

2 天前晨起洗发后打开窗户通风,1h 后觉颈部僵硬,右肩沉重,右上臂抬动困难,汗出,恶风怕冷,⾆淡、苔⽩,脉缓。

X线摄⽚⽰:颈部椎体⽣理曲线变直,第 3、4 椎体⾻质增⽣。

西医诊断:颈椎病。

中医诊断:痹证,辨证为风邪侵及太阳经脉,经⽓不舒。

治以桂枝加葛根汤加减。

处⽅:桂枝、⽩芍、防风各 12g,⼤枣、葛根各 30g,⽣姜、⽢草各 6g。

7 剂,每天 1 剂,⽔煎,早晚分服。

⼆诊:颈部肌⾁松软,右肩疼痛不适消失,余症状解除。

按:桂枝加葛根汤出⾃《伤寒论》第14条:“太阳病,项背强⼏⼏,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之”。

该⽅主治的症状为颈部僵硬、疼痛、汗出、恶风、脉缓。

⽅中桂枝、⽣姜之⾟合⽢草、⼤枣之⽢,⾟⽢为阳;芍药⼀味⾟酸为阴;阳阴之味相配,能调营卫、调⽓⾎、调阴阳,⽤于营卫不和诸症。

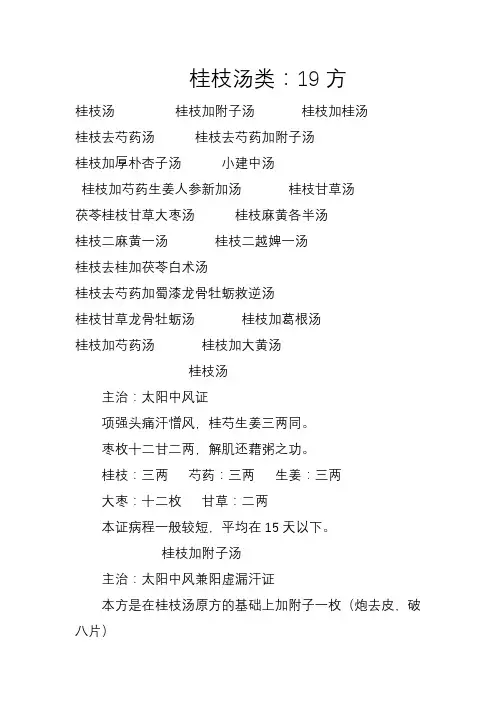

桂枝汤类:19方桂枝汤桂枝加附子汤桂枝加桂汤桂枝去芍药汤桂枝去芍药加附子汤桂枝加厚朴杏子汤小建中汤桂枝加芍药生姜人参新加汤桂枝甘草汤茯苓桂枝甘草大枣汤桂枝麻黄各半汤桂枝二麻黄一汤桂枝二越婢一汤桂枝去桂加茯苓白术汤桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤桂枝甘草龙骨牡蛎汤桂枝加葛根汤桂枝加芍药汤桂枝加大黄汤桂枝汤主治:太阳中风证项强头痛汗憎风,桂芍生姜三两同。

枣枚十二甘二两,解肌还藉粥之功。

桂枝:三两芍药:三两生姜:三两大枣:十二枚甘草:二两本证病程一般较短,平均在15天以下。

桂枝加附子汤主治:太阳中风兼阳虚漏汗证本方是在桂枝汤原方的基础上加附子一枚(炮去皮,破八片)本证病情变化较大,少则三天,多则半年。

桂枝加桂汤主治:奔豚证本方是在桂枝汤原方的基础上加桂枝二两。

本证病程在二天到六月不等。

桂枝去芍药汤主治:太阳病误下后脉促胸满证本方是在桂枝汤原方的基础上去掉芍药。

桂枝去芍药加附子汤主治:太阳病误下后,胸阳不振,又兼阳气不足而致微恶寒证。

本方为桂枝汤去芍药再加一枚附子(炮去皮,破八片)桂枝加厚朴杏仁汤主治:太阳中风兼喘疾,太阳病误下所致微喘及素有喘疾之人。

朴加二两五十杏在桂枝汤原方的基础上加厚朴二两,杏仁五十枚。

病程4天到20年不等。

小建中汤主治:脾胃虚寒,气血不足,复因外感邪扰,以致心悸心烦腹中拘急疼痛证。

本方在桂枝汤的基础上倍用白芍至六两再加饴糖一升。

病程短者4~5天,长者10余年之久。

桂枝加芍药生姜人参新加汤主治:太阳病发汗后,气营不足身痛证。

方中姜芍还增一,三两人参意蕴深。

在桂枝汤的基础上,生姜芍药的量再增加一两,另外再加入人参三两。

桂枝甘草汤主治:表证发汗过多损伤心阳之证。

证见心下悸,叉手冒心证。

桂枝炙草取甘温,四桂二甘药不繁。

叉手冒心虚几极,汗多亡液究根源。

桂枝:四两炙甘草:二两病程短者5天,长者5年。

茯苓桂枝甘草大枣汤主治:汗后心阳虚欲作奔豚证八两茯苓四桂枝,炙甘二两悸堪治。

枣推十五扶中土,煮取甘澜两度施。

《金匮要略》中桂枝汤类方的运用桂枝汤方出自《伤寒论》,由桂枝、白芍、甘草、生姜、大枣组成,是治疗太阳中风表虚证的主方。

该方用药精当,配伍巧妙,结构严谨,《金匮要略》以此方为基础,灵活加减变化出十多首方剂,这些方剂称为桂枝汤类方。

迄今仍广泛用于各种内伤杂病的治疗,现就《金匮要略》中桂枝汤类方的运用归纳如下:1、黄芪桂枝五物汤治血痹本方由桂枝汤去甘草加黄芪组成。

《血痹虚劳病脉证并治第六》云:“血痹阴阳俱微,寸口关上微,尺中小紧,外证身体不仁,如风痹状,黄芪桂枝五物汤主之。

”方中黄芪补气行血,桂枝通阳行痹,芍药和血除痹,生姜、大枣调和营卫,共奏益气通阳行痹之功。

凡阴阳气血不足,外感风邪,致使阳气痹阻,血行涩滞而出现局部肌肉麻木之血痹,可用本方治疗。

栝蒌桂枝汤由桂枝汤加栝蒌根组成。

《痉湿病脉证第二》云:“太阳病,其证备,身体强,几几然,脉反沉迟,此为痉,栝蒌桂枝汤主之”。

仲景用其治疗风邪偏盛,化燥伤津,筋脉失养之柔痉,方中栝蒌根生津舒筋,桂枝汤解肌祛风,合而用之,可外散风邪,内滋津液,从而达到舒缓筋脉的作用。

葛根汤由桂枝汤加麻黄、葛根组成。

原文云:“太阳病,无汗而小便反少,气上冲胸,口噤不得语,欲作刚痉,葛根汤主之”。

方中葛根升发津液,麻黄、桂枝发汗散寒,芍药敛阴,防止发汗太过,生姜、大枣、甘草调和营卫,共奏发汗散寒,升发津液,舒缓筋脉之效,仲景用其治疗寒邪偏盛,阻滞筋脉,津失输布之刚痉。

3 、桂枝附子汤治湿痹桂枝附子汤由桂枝汤去芍药加附子而成。

《痉湿病脉证第二》云:“伤寒八九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,桂枝附子汤主之”。

,方中桂枝祛风通阳,附子温阳化湿,甘草、生姜、大枣调和营卫,诸药合用,能温经助阳,祛风除湿,仲景用其治疗风湿偏盛而表阳虚弱之湿痹。

4、小建中汤治虚劳、虚黄及妇人杂病腹痛小建中汤由桂枝汤倍芍药加饴糖组成,在《金匮要略》中用于治疗虚劳、虚黄及妇人杂病腹痛。

《血痹虚劳病脉证并治第六》云“虚劳里急,悸、衄、腹中痛,梦失精,四肢酸痛,手足烦热,咽干口燥,小建中汤主之”;《黄疸病脉证并治第十五》云:“男子黄,小便自利,当与虚劳小建中汤”。

桂枝汤及其类方在《金匮要略》中的运用前言《金匮要略》是我国古代医药经典之一,包含了丰富的中药方剂。

其中,桂枝汤及其类方是《金匮要略》中最为著名的方剂之一,被广泛运用于临床,具有广泛的适应症和疗效。

本文将介绍桂枝汤及其类方的来源、组成、适应症以及临床应用。

桂枝汤的来源桂枝汤最早出现在《伤寒杂病论》中,作者是东汉末年的张仲景,成书于公元220年左右。

《伤寒杂病论》是一部全面论述急性传染病和慢性疾病的著作,被誉为古代中医学的一部经典之作。

其中,桂枝汤被认为是治疗伤寒病(一种由感染导致的急性传染病)的重要方剂。

张仲景将桂枝汤用于治疗伤寒病体温持续不退、表寒内热、汗出不畅、头痛身痛、口干、口渴等症状,达到了良好的治疗效果。

此后,桂枝汤被广泛应用于临床,成为中医药学中的一个经典方剂。

桂枝汤的组成桂枝汤的组成包括桂枝、芍药、生姜、大枣和甘草五味。

其中,桂枝、生姜和大枣具有温阳化气的作用,芍药具有收敛止泻的作用,甘草则具有和中扶正的作用。

对于桂枝汤的组成,后来的医家与时俱进,进行了不断的修订和改进。

于大中、沈构等医家认为,桂枝汤不适用于病症严重、体弱多病的患者,因为该方具有扩张毛细血管和增加血流量的作用,易使病情加重。

为此,他们又对桂枝汤进行了改良,分别发明了桂枝加芍药汤和桂枝加葛根汤。

桂枝加芍药汤桂枝加芍药汤是对桂枝汤的改良,主要适用于治疗气虚阳弱、表里不和、汗出不畅、头身疼痛、四肢酸软等症状。

具体组成为:•桂枝10克•芍药10克•生姜5克•大枣5克•甘草5克桂枝加葛根汤桂枝加葛根汤是对桂枝汤的又一种改良,与桂枝加芍药汤同属于桂枝汤类方剂,也主要适用于治疗因表虚里实、中阴不足而导致的感受风寒、恶寒发热、头痛身痛、汗出不畅等症状。

具体组成为:•桂枝6克•葛根15克•生姜5克•大枣5克•甘草5克桂枝汤及其类方在临床应用桂枝汤及其类方在临床应用中,被广泛运用于治疗四肢酸痛、恶寒发热、寒疟、感冒、慢性肝炎等疾病,取得了较好的疗效。

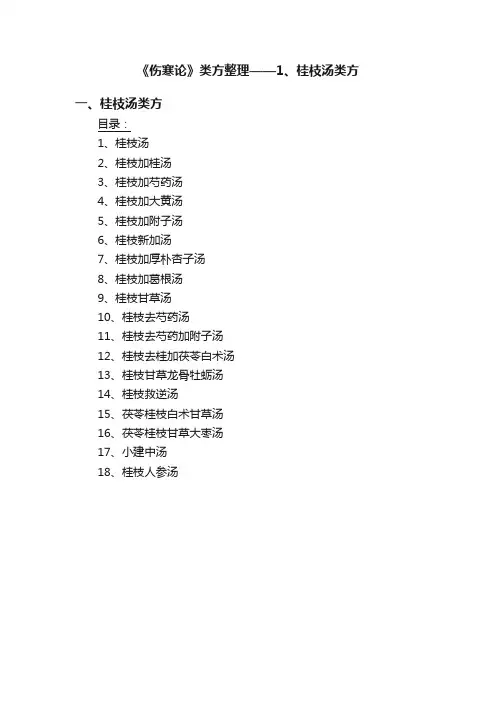

《伤寒论》类方整理——1、桂枝汤类方一、桂枝汤类方目录:1、桂枝汤2、桂枝加桂汤3、桂枝加芍药汤4、桂枝加大黄汤5、桂枝加附子汤6、桂枝新加汤7、桂枝加厚朴杏子汤8、桂枝加葛根汤9、桂枝甘草汤10、桂枝去芍药汤11、桂枝去芍药加附子汤12、桂枝去桂加茯苓白术汤13、桂枝甘草龙骨牡蛎汤14、桂枝救逆汤15、茯苓桂枝白术甘草汤16、茯苓桂枝甘草大枣汤17、小建中汤18、桂枝人参汤1、桂枝汤适应证:12、太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

13、太阳病,头痛,发热,汗出,恶风,桂枝汤主之。

15、太阳病,下之后,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法。

若不上冲者,不得与之。

24、太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。

44、太阳病,外证未解,不可下也,下之为逆。

欲解外者,宜桂枝汤。

42、太阳病,外证未解,脉浮弱者,当以汗解,宜桂枝汤。

45、太阳病,先发汗不解,而复下之,脉浮者不愈。

浮为在外,而反下之,故令不愈。

今脉浮,故在外,当须解外则愈,宜桂枝汤。

53、病常自汗出者,此为荣气和,荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。

以荣行脉中,卫行脉外,复发其,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

54、病人藏无他病,时发热,自汗出而不愈者,此卫气不和也。

先其时发汗则愈。

56、伤寒不大便六七日,头痛有热者,与承气汤。

其小便清者,知不在里,仍在表也,当须发汗;若头痛者必衄。

宜桂枝汤。

57、伤寒发汗已解,半日许复烦,脉浮数者,可更发汗,宜桂枝汤。

91、伤寒医下之,续得下利,清谷不止,身疼痛者,急当救里;后身疼痛,清便自调者,急当救表。

救里宜四逆汤;救表宜桂枝汤。

95、太阳病,发热汗出者,此为荣弱卫强,故使汗出,欲救邪风者,宜桂枝汤。

164、伤寒大下后,复发汗,心下痞,恶寒者,表未解也。

不可攻痞,当先解表,表解乃可攻痞。

解表宜桂枝汤,攻痞宜大黄黄连泻心汤。

桂枝汤方为《伤寒论》之方首,由它衍化之方甚多,现摘选其要者祥述于下:1. 桂枝加厚朴杏子汤:本方加厚朴、杏仁,以增强定喘之力。

治桂枝汤证兼喘咳者。

临证多用于支气管喘息,喘息性气管炎。

2. 桂枝加桂汤:本方再加重柱枝量,以增强助阳之力,治气从少腹上冲心之奔豚证。

3. 桂枝新加汤:本方加芍药、生姜各3克,人参15克,以增强敛阴止汗,解表、补气之力。

治伤寒汗后,身体疼痛,脉沉迟,阴血不足者。

4. 桂枝加附子汤:本方加附子,以增强温阳散寒之力。

治因发汗太过,四肢挛急抽搐而紧,恶冷身寒、汗出,小便频数,脉软弱之阳虚证。

5. 桂枝加芍药汤:本方再加芍药9克,以增强敛阴止汗柔肝止痛之力。

治太阳证,误用攻下而引起之腹满时痛者。

临证用于急性胃肠炎、消化不良之腹泻疼痛、妊娠呕吐者。

6 .桂枝加葛根汤:本方加葛根,以增强生津濡润筋脉之力。

治桂枝汤证兼见背项强急,俯仰转动不利者。

临证用于颈椎病引起之颈后疼痛,运动不利等7. 桂枝去芍药汤:本方去芍药,以减轻助阴之弊。

治太阳病误下后,表证未解,而兼见脉促胸满者。

8. 桂枝加大黄汤:本方倍用芍药加大黄,以增强敛阴通幽之力。

治太阴脾经,气血不和,而又外薄阳明,又有腹满实痛,大便秘结之里实热者。

9. 桂枝附子汤:本方去芍药,再加重桂枝量外,再加附子,以减芍药敛阴之过,增强桂附温阳通络之力。

治风湿相搏,身体疼痛,甚则不能转侧,脉虚而涩者。

10. 瓜萎桂枝汤:本方加瓜萎根,以增强彻热荣筋和营卫之力。

治太阳证备,身强几几,脉反沉达,此为痉。

11. 柴胡桂枝汤;本方合小柴胡汤,用桂枝汤解表和营卫;小柴胡汤解半表半里之热,可谓双解之轻剂。

治太阳经与少阳经合病。

12. 厚朴七物汤:本方去芍药,加厚朴、枳实、大黄,以增强攻下之力。

治恶寒发热,胸闷腹热、欲吐,大便闭结,表邪内热者。

13. 黄芪建中汤:本方加黄芪、饴糖,以增强补气和中之力。

治虚劳体弱,脾胃不和,腹中时痛者。

14. 当归四逆汤:本方加当归、细辛、本通,以增强散寒、养血、通脉之力,治血虚有寒,手足寒冷,拘挛疼痛者。

桂枝汤类方治疗类风湿关节炎的理论探讨桂枝汤作为中医经典方剂之一,历史悠久,用于治疗类风湿关节炎已有数千年的历史。

类风湿关节炎是一种慢性炎症性自身免疫性疾病,常见于中年女性,以多关节对称性肿胀、疼痛、僵硬和功能障碍为特征。

中医认为类风湿关节炎属于“风湿”范畴,病机在于风、寒、湿三邪侵袭关节引发关节气血瘀滞。

桂枝汤最早见于《伤寒论·条辨法》,由张仲景所著,《伤寒论》是中医古典名著之一,桂枝汤被称为三凡方之一,可见其在古代医学中的重要地位。

桂枝汤的组成为桂枝、芍药、甘草、生姜。

桂枝具有温经散寒,理气和中的作用;芍药、甘草具有活血化瘀,解毒镇痛的作用;生姜则有温中散寒,解表散寒的作用。

桂枝汤具有活血理气,祛风散寒的功效。

传统医学认为桂枝汤能够改善体内气血循环,舒筋活络,对关节疼痛、肿胀和功能障碍有明显的缓解作用。

在治疗类风湿关节炎方面,桂枝汤具有以下几个方面的作用:1. 温经散寒:桂枝具有温经散寒的作用,可以舒筋活络,促进血液循环,改善关节局部的微循环,减轻关节疼痛和肿胀。

2. 理气祛风:桂枝和芍药具有理气祛风的功效,能够调整体内的气血运行,舒筋活络,减少炎症的发生和发展,改善关节的功能障碍。

3. 活血化瘀:桂枝汤的药物组成中含有芍药和甘草,这两味药能够活血化瘀,清除体内的瘀血,促进关节组织的修复和恢复。

4. 调理免疫:类风湿关节炎是一种自身免疫性疾病,桂枝汤在调理气血的也能够调节免疫功能,减少自身免疫反应,减轻疾病的症状和影响。

需要注意的是,桂枝汤虽然在治疗类风湿关节炎方面具有明显的疗效,但并不是所有的患者都适合使用桂枝汤。

因为桂枝汤具有温补作用,对于气血虚弱、阳虚阴盛型的患者,或者有热症、阴虚火旺的患者,不宜使用桂枝汤。

孕妇、儿童以及体质虚弱的患者也应该慎重使用桂枝汤。

除了桂枝汤之外,在中医治疗类风湿关节炎的过程中,还可以结合针灸、推拿、艾灸等治疗方法,以达到更好的疗效。

例如配合桂枝汤进行针灸治疗,可以更有效地调理气血,舒筋活络;结合艾灸疗法,可以加速炎症的吸收和消退;同时配合适当的推拿按摩,可以改善关节的功能障碍和僵硬。

桂枝汤及其类方在《金匮要略》中的运用前言《金匮要略》是中国医学史上极具影响力的医学经典之一,由东晋医学家张仲景创作完成。

《金匮要略》集中了张仲景长期的临床经验和思考,是原始的中医经典之一。

桂枝汤是张仲景在《金匮要略》中提出的代表性方剂之一,其主要适应病证为太阳病。

桂枝汤由桂枝、芍药、甘草、生姜和大枣组成,经常被用于治疗轻度发热、喉咙痛、头痛、恶寒、寒战、身体疲惫等相关症状。

除了桂枝汤之外,《金匮要略》还提出了许多类似的方剂,它们都采用类似的组方原则。

本文将着重探讨《金匮要略》中桂枝汤及其类方的运用。

桂枝汤的药材组成桂枝汤的主要药材包括:•桂枝(9克);•芍药(9克);•甘草(6克);•生姜(3片);•大枣(5枚)。

这些药材在《金匮要略》中被称为“五物”。

桂枝作为领草,具有活血通络、温阳散寒和发汗的作用。

芍药和甘草的作用是舒肝、止痛和调和药味。

大枣主要起到调和和滋补作用,生姜则主要辅助桂枝的发散功能。

桂枝汤的药性温和,不但适用于治疗太阳病,还经常被用于治疗其他类型的病证,如伤寒、湿热、心烦等病症。

桂枝汤在《金匮要略》中的运用桂枝汤在《金匮要略》中被广泛地运用于治疗太阳病、伤寒、湿热和失调等病证。

桂枝汤的主要功效包括发散、解表、舒筋、止痛和调和药味。

在太阳病阶段,桂枝汤的总体原则是“格少阴,解太阳”,主要是通过发汗、舒肝、补阳来治疗症状。

在伤寒病阶段,桂枝汤的总体原则是“调胃气,畅肝气”,主要是通过调理胃肠和肝脏的功能来治疗病症。

在湿热病阶段,桂枝汤的总体原则是“散寒,清湿”,主要是通过发散和清热来治疗病症。

在失调病阶段,桂枝汤的总体原则是“调和骨肉,清热解毒”,主要是通过调和骨髓和身体肉体的功能来治疗病症。

桂枝汤类方的组成在《金匮要略》中,有很多桂枝汤类方,它们都采用了类似的方剂组成原则。

这些方剂的主要特点是温和、易于理解、方便使用和可配合其他药材和方剂使用。

举一些例子:•桂枝加葛根汤:此方剂就是在桂枝汤的基础上加入了葛根、黄芩、黄连等药材来治疗因风热引起的感冒和上呼吸道感染等疾病。

桂枝汤方解【方组】桂枝三两(去皮),芍药三两,甘草二两(炙),生姜三两(切),大,枣十二枚(擘)上五味,㕮咀三味,以水七升,微火煮取三升,法滓,适寒温,服一升。

服已须臾啜,热稀粥一升余,以助药力。

温覆令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳,不可令如水流离,病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂。

若不汗,更服依前法。

又不汗,后服,小促其间,半日许令三服尽。

若病重者,一,日一夜服,周时观之。

服一剂尽,病证犹,在者,更作服。

若不汗出,乃服至二三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

【临证参考用量】桂枝9克,芍药9克,甘草6克,生姜9克,大枣12枚上5味,破碎,以水1400毫升,微火煮取600毫升,去滓,适寒温,分3次服,每,次服200毫升。

注:1.煎法:“㕮”,用牙咬碎;“咀”,口尝滋味。

“哎咀”指将药破碎,以便煎出有效成份。

煎时当用微火。

2.服法:服药后啜粥法:服已第1服200毫升须臾,啜热粥1碗,大口喝之,以益中气而为作汗之资助。

因为啜粥后,可助胃气益津液,不但易为酿汗,更使已入之,邪,不能少留,将来之邪,不得多入,因此用之发汗不致亡阳,用之止汗,不致于留邪。

服药后温覆微汗法:取遍身漐漐微似有汗者益佳。

所谓“微似有汗”,是周身潮润,并不是汗出很多,这样正气不伤而外邪自解。

不可令汗出太多,如汗多则病必不可除,医为汗出如水淋漓,则真气疏泄太猛,邪反得以逗留。

如服第1服药而汗出病愈,就应当停药不服,这是中病即止,以免过剂伤正。

如服第1服药不汗,继进第2服药又不汗,后服可缩短给药时间,半日许将3服药服完。

若汗不出,可连服药2~3剂,迫病愈为止。

(全量谓之一剂,三分之一谓之一服》服药期间必须忌口,凡生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物均禁入口。

现代用法:有的医家主张,一次服毕,嘱病者趁药热服,服后盖被,待遍身津津汗,出,或作小量运动,达微汗为度,但不宜过汗不止。

一般每次药服2天,并嘱注意,如有副作用,当即停药。