工业化的发展历程 人教版

- 格式:ppt

- 大小:812.50 KB

- 文档页数:37

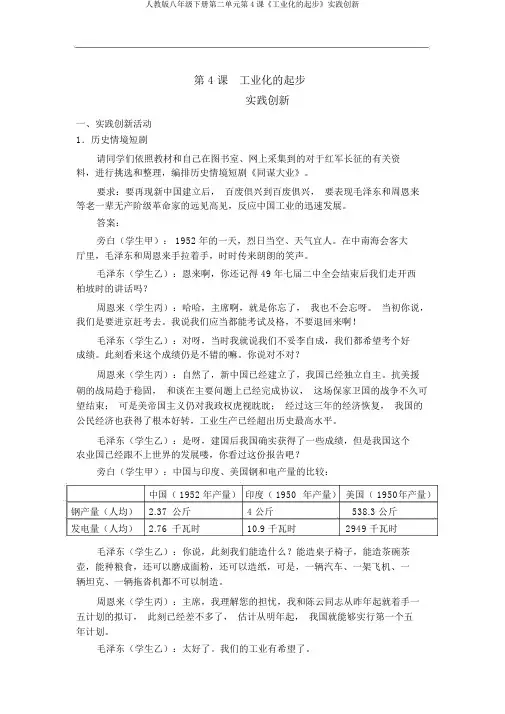

第 4 课工业化的起步实践创新一、实践创新活动1.历史情境短剧请同学们依照教材和自己在图书室、网上采集到的对于红军长征的有关资料,进行挑选和整理,编排历史情境短剧《同谋大业》。

要求:要再现新中国建立后,百废俱兴到百废俱兴,要表现毛泽东和周恩来等老一辈无产阶级革命家的远见高见,反应中国工业的迅速发展。

答案:旁白(学生甲): 1952 年的一天,烈日当空、天气宜人。

在中南海会客大厅里,毛泽东和周恩来手拉着手,时时传来朗朗的笑声。

毛泽东(学生乙):恩来啊,你还记得 49 年七届二中全会结束后我们走开西柏坡时的讲话吗?周恩来(学生丙):哈哈,主席啊,就是你忘了,我也不会忘呀。

当初你说,我们是要进京赶考去。

我说我们应当都能考试及格,不要退回来啊!毛泽东(学生乙):对呀,当时我就说我们不妥李自成,我们都希望考个好成绩。

此刻看来这个成绩仍是不错的嘛。

你说对不对?周恩来(学生丙):自然了,新中国已经建立了,我国已经独立自主。

抗美援朝的战局趋于稳固,和谈在主要问题上已经完成协议,这场保家卫国的战争不久可望结束;可是美帝国主义仍对我政权虎视眈眈;经过这三年的经济恢复,我国的公民经济也获得了根本好转,工业生产已经超出历史最高水平。

毛泽东(学生乙):是呀,建国后我国确实获得了一些成绩,但是我国这个农业国已经跟不上世界的发展喽,你看过这份报告吧?旁白(学生甲):中国与印度、美国钢和电产量的比较:中国( 1952 年产量)印度( 1950年产量)美国( 1950年产量)钢产量(人均) 2.37公斤 4 公斤538.3 公斤发电量(人均) 2.76千瓦时10.9 千瓦时2949 千瓦时毛泽东(学生乙):你说,此刻我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还可以磨成面粉,还可以造纸,可是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖沓机都不可以制造。

周恩来(学生丙):主席,我理解您的担忧,我和陈云同志从昨年起就着手一五计划的拟订,此刻已经差不多了,估计从明年起,我国就能够实行第一个五年计划。

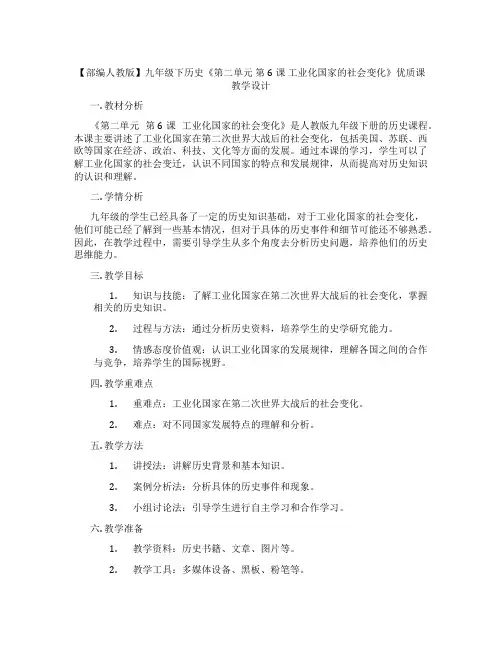

【部编人教版】九年级下历史《第二单元第6课工业化国家的社会变化》优质课教学设计一. 教材分析《第二单元第6课工业化国家的社会变化》是人教版九年级下册的历史课程。

本课主要讲述了工业化国家在第二次世界大战后的社会变化,包括美国、苏联、西欧等国家在经济、政治、科技、文化等方面的发展。

通过本课的学习,学生可以了解工业化国家的社会变迁,认识不同国家的特点和发展规律,从而提高对历史知识的认识和理解。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于工业化国家的社会变化,他们可能已经了解到一些基本情况,但对于具体的历史事件和细节可能还不够熟悉。

因此,在教学过程中,需要引导学生从多个角度去分析历史问题,培养他们的历史思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解工业化国家在第二次世界大战后的社会变化,掌握相关的历史知识。

2.过程与方法:通过分析历史资料,培养学生的史学研究能力。

3.情感态度价值观:认识工业化国家的发展规律,理解各国之间的合作与竞争,培养学生的国际视野。

四. 教学重难点1.重难点:工业化国家在第二次世界大战后的社会变化。

2.难点:对不同国家发展特点的理解和分析。

五. 教学方法1.讲授法:讲解历史背景和基本知识。

2.案例分析法:分析具体的历史事件和现象。

3.小组讨论法:引导学生进行自主学习和合作学习。

六. 教学准备1.教学资料:历史书籍、文章、图片等。

2.教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍本课的主题,引导学生关注工业化国家的社会变化。

2.呈现(10分钟)教师通过展示历史资料,呈现工业化国家在第二次世界大战后的社会变化,包括经济、政治、科技、文化等方面的发展。

3.操练(10分钟)教师引导学生分析具体的历史事件,如美国的“婴儿潮”、苏联的解体、西欧的联合等,让学生理解不同国家的发展特点。

4.巩固(5分钟)教师通过提问、讨论等方式,巩固学生对工业化国家社会变化的理解。

部编人教版历史九年级下册第6课《工业化国家的社会变化》教学设计1一. 教材分析本课《工业化国家的社会变化》是部编人教版历史九年级下册的一课。

本课主要介绍了工业化国家在二战后的社会变化,包括经济的发展、科技的进步、人民生活的改善以及社会问题的出现。

本课的内容是对前面所学的工业化进程的进一步拓展,使学生更好地理解工业化国家的发展历程和现状。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识,对工业化进程有一定的了解。

但是,对于工业化国家的社会变化的具体内容,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过已有的历史知识,理解和掌握本课的内容。

三. 教学目标1.知识与技能:了解工业化国家在二战后的社会变化,掌握其主要特点和发展趋势。

2.过程与方法:通过阅读教材,分析工业化国家的社会变化,培养学生的分析能力。

3.情感态度与价值观:认识工业化国家的发展既有积极的一面,也有消极的一面,培养学生客观评价历史的能力。

四. 教学重难点1.教学重点:工业化国家在二战后的社会变化的主要特点和发展趋势。

2.教学难点:工业化国家在二战后的社会变化的原因和影响。

五. 教学方法采用问题驱动法,引导学生通过阅读教材,分析工业化国家的社会变化的特点和原因,从而达到教学目标。

六. 教学准备1.教材:部编人教版历史九年级下册。

2.教学辅助材料:相关的历史图片、视频等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过提问方式,引导学生回顾工业化进程的相关知识,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)呈现工业化国家在二战后的社会变化的相关图片和视频,让学生直观地感受工业化国家的变化。

3.操练(15分钟)学生阅读教材,分析工业化国家在二战后的社会变化的特点和原因,回答相关问题。

教师引导学生通过讨论、交流,共同得出结论。

4.巩固(10分钟)通过练习题的方式,巩固学生对工业化国家社会变化的理解和掌握。

5.拓展(10分钟)引导学生思考工业化国家的发展既有积极的一面,也有消极的一面,培养学生客观评价历史的能力。

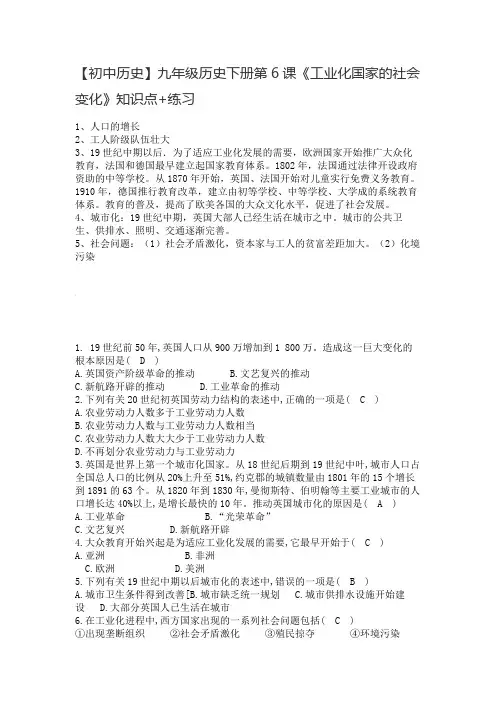

【初中历史】九年级历史下册第6课《工业化国家的社会变化》知识点+练习1、人口的增长2、工人阶级队伍壮大3、19世纪中期以后.为了适应工业化发展的需要,欧洲国家开始推广大众化教育,法国和德国最早建立起国家教育体系。

1802年,法国通过法律开设政府资助的中等学校。

从1870年开始,英国、法国开始对儿童实行免费义务教育。

1910年,德国推行教育改革,建立由初等学校、中等学校、大学成的系统教育体系。

教育的普及,提高了欧美各国的大众文化水平,促进了社会发展。

4、城市化:19世纪中期,英国大部人已经生活在城市之中。

城市的公共卫生、供排水、照明、交通逐渐完善。

5、社会问题:(1)社会矛盾激化,资本家与工人的贫富差距加大。

(2)化境污染1. 19世纪前50年,英国人口从900万增加到1 800万。

造成这一巨大变化的根本原因是( D )A.英国资产阶级革命的推动B.文艺复兴的推动C.新航路开辟的推动D.工业革命的推动2.下列有关20世纪初英国劳动力结构的表述中,正确的一项是( C )A.农业劳动力人数多于工业劳动力人数B.农业劳动力人数与工业劳动力人数相当C.农业劳动力人数大大少于工业劳动力人数D.不再划分农业劳动力与工业劳动力3.英国是世界上第一个城市化国家。

从18世纪后期到19世纪中叶,城市人口占全国总人口的比例从20%上升至51%,约克郡的城镇数量由1801年的15个增长到1891的63个。

从1820年到1830年,曼彻斯特、伯明翰等主要工业城市的人口增长达40%以上,是增长最快的10年。

推动英国城市化的原因是( A ) A.工业革命 B.“光荣革命”C.文艺复兴D.新航路开辟4.大众教育开始兴起是为适应工业化发展的需要,它最早开始于( C )A.亚洲B.非洲C.欧洲D.美洲5.下列有关19世纪中期以后城市化的表述中,错误的一项是( B )A.城市卫生条件得到改善[B.城市缺乏统一规划C.城市供排水设施开始建设 D.大部分英国人已生活在城市6.在工业化进程中,西方国家出现的一系列社会问题包括( C )①出现垄断组织②社会矛盾激化③殖民掠夺④环境污染A.①②B.③④C.②④D.①③7.工业革命使工业化国家发生了巨大变化。

历史人教版九年级上册(新编)《第20课第一次工业》(说课稿)一. 教材分析《历史人教版九年级上册(新编)》第20课《第一次工业》是本册的重要内容之一。

本课主要讲述了第一次工业的发生、主要发明和影响。

通过学习,学生可以了解第一次工业的基本情况,认识其主要发明和影响,从而更好地理解人类社会的发展历程。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识,对于工业这一历史事件,他们可能已经有所了解。

但是,对于第一次工业的详细情况,他们可能还不是很清楚。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入了解第一次工业的发生、主要发明和影响,从而提高他们的历史素养。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解第一次工业的发生、主要发明和影响,认识工业对人类社会的发展所起的重要作用。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱科学、追求真理的价值观,增强他们的历史责任感和使命感。

四. 说教学重难点1.教学重点:第一次工业的发生、主要发明和影响。

2.教学难点:第一次工业对人类社会的发展所起的重要作用。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲解等教学方法,引导学生深入了解第一次工业。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、文献资料等教学手段,丰富教学内容,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示英国工业时期的图片,引导学生了解第一次工业的背景。

2.自主学习:让学生自主阅读教材,了解第一次工业的发生、主要发明和影响。

3.合作探讨:分组讨论第一次工业对人类社会的发展所起的重要作用。

4.教师讲解:针对学生的讨论,教师进行讲解,总结第一次工业的主要成果和影响。

5.课堂小结:让学生总结本节课的主要内容,加深他们对第一次工业的认知。

6.课后作业:布置相关作业,让学生进一步巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计如下:第一次工业1.发生背景2.主要发明八. 说教学评价教学评价主要从学生的学习态度、课堂表现、作业完成情况等方面进行。

部编人教版历史九年级下册第6课《工业化国家的社会变化》说课稿一. 教材分析部编人教版历史九年级下册第6课《工业化国家的社会变化》主要讲述了二战后,西方国家进入了一个新的发展时期,经济得到快速发展,人民生活水平得到提高,同时也出现了一些新的社会问题。

这一课的主要内容有:科技的飞速发展,第三产业的崛起,福利国家的建立,教育改革的推进,以及挑战与对策。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对近现代史有一定的了解。

但是,对于工业化国家的社会变化的具体内容,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生从宏观上把握工业化国家的社会变化,同时,也要引导学生了解这些变化背后的原因和影响。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解工业化国家的社会变化的主要内容,包括科技发展,第三产业,福利国家,教育改革等。

2.过程与方法:通过自主学习,合作学习,探究学习等方式,提高学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识到工业化国家的社会变化是历史发展的必然趋势,同时也带来了一些新的问题,需要我们认真思考和解决。

四. 说教学重难点1.教学重点:工业化国家的社会变化的主要内容。

2.教学难点:工业化国家的社会变化的原因和影响。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习,合作学习,探究学习等教学方法,激发学生的学习兴趣,提高学生的历史思维能力。

2.教学手段:利用多媒体课件,图片,地图等教学手段,帮助学生更好地理解和记忆教学内容。

六. 说教学过程1.导入:通过展示一些工业化国家的图片,让学生对工业化国家有一个直观的认识,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解工业化国家的社会变化的主要内容。

3.合作学习:让学生分组讨论,分析工业化国家的社会变化的原因和影响。

4.探究学习:让学生通过查找资料,了解工业化国家的社会变化对人们生活的影响。

5.总结:教师引导学生总结本节课的主要内容。

6.布置作业:让学生通过编写小论文,深入研究工业化国家的社会变化的一个方面。

部编人教版历史九年级下册第6课《工业化国家的社会变化》教学设计一. 教材分析部编人教版历史九年级下册第6课《工业化国家的社会变化》主要讲述了二战后,西方国家进入工业化时期,社会经济、政治、科技、文化等方面发生的巨大变化。

本课重点介绍欧美日等主要工业化国家的社会变化,通过分析这些国家在工业化过程中的经验教训,让学生了解工业化对国家社会发展的影响,认识西方国家在工业化过程中的优势和不足,从而更好地认识我国在工业化进程中的地位和作用。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于二战后的西方国家有一定的了解。

但在分析工业化国家的社会变化方面,学生可能存在一定的困难,需要通过本课的学习,帮助学生深入理解工业化进程中的社会变化,以及这些变化对西方国家发展的影响。

三. 教学目标1.知识与技能:了解二战后西方国家工业化进程中的社会变化,掌握相关的历史知识。

2.过程与方法:通过分析、比较等方法,学会从历史事件中提炼出规律性认识。

3.情感态度与价值观:认识工业化对西方国家发展的影响,培养学生的国际视野,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.重点:二战后西方国家工业化进程中的社会变化。

2.难点:分析工业化对西方国家发展的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受工业化国家的社会变化。

2.比较教学法:引导学生对比分析不同国家的工业化进程,提炼出规律性认识。

3.讨论教学法:学生分组讨论,培养学生的合作精神和批判性思维。

六. 教学准备1.教师准备:提前熟悉教材,了解相关历史背景,准备教学素材。

2.学生准备:预习教材,了解二战后西方国家工业化进程的基本情况。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过播放一段关于二战后西方国家工业化进程的短片,激发学生的学习兴趣,引导学生思考:二战后,西方国家发生了哪些变化?2.呈现(10分钟)教师引导学生阅读教材,了解二战后西方国家工业化进程中的社会变化,如经济繁荣、生活水平提高、科技发展等。