初三化学中考专题复习 实验探究题1

- 格式:doc

- 大小:383.50 KB

- 文档页数:8

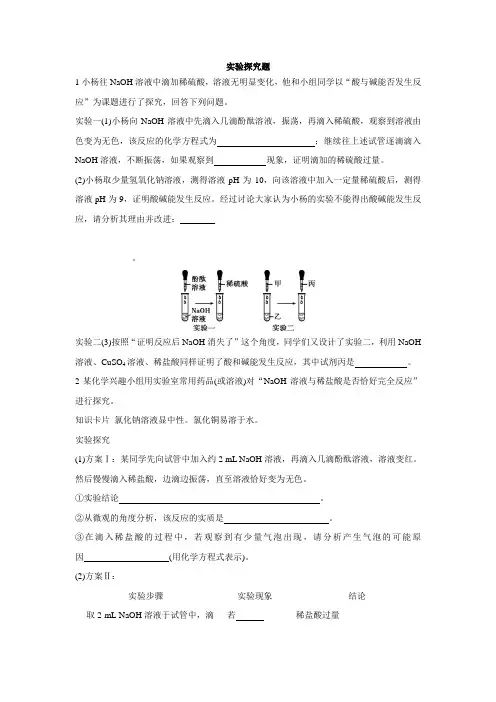

实验探究题1小杨往NaOH溶液中滴加稀硫酸,溶液无明显变化,他和小组同学以“酸与碱能否发生反应”为课题进行了探究,回答下列问题。

实验一(1)小杨向NaOH溶液中先滴入几滴酚酞溶液,振荡,再滴入稀硫酸,观察到溶液由色变为无色,该反应的化学方程式为;继续往上述试管逐滴滴入NaOH溶液,不断振荡,如果观察到现象,证明滴加的稀硫酸过量。

(2)小杨取少量氢氧化钠溶液,测得溶液pH为10,向该溶液中加入一定量稀硫酸后,测得溶液pH为9,证明酸碱能发生反应。

经过讨论大家认为小杨的实验不能得出酸碱能发生反应,请分析其理由并改进:_______________________________________________________________________________ _____________。

实验二(3)按照“证明反应后NaOH消失了”这个角度,同学们又设计了实验二,利用NaOH 溶液、CuSO4溶液、稀盐酸同样证明了酸和碱能发生反应,其中试剂丙是。

2某化学兴趣小组用实验室常用药品(或溶液)对“NaOH溶液与稀盐酸是否恰好完全反应”进行探究。

知识卡片氯化钠溶液显中性。

氯化铜易溶于水。

实验探究(1)方案Ⅰ:某同学先向试管中加入约2 mL NaOH溶液,再滴入几滴酚酞溶液,溶液变红。

然后慢慢滴入稀盐酸,边滴边振荡,直至溶液恰好变为无色。

①实验结论。

②从微观的角度分析,该反应的实质是。

③在滴入稀盐酸的过程中,若观察到有少量气泡出现,请分析产生气泡的可能原因(用化学方程式表示)。

(2)方案Ⅱ:实验步骤实验现象结论取2 mL NaOH溶液于试管中,滴若稀盐酸过量入一定量的稀盐酸,振荡后加入镁条若没有明显现象NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应实验反思(3)另有同学提出方案Ⅱ不能证明NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应,其原因是。

(4)除以上方案外,下列哪些物质单独使用,也能证明“NaOH溶液与稀盐酸是否恰好完全反应”(填序号)。

初三化学·实验题专练一、结论型(知识运用型)1.碳酸钙在高温下煅烧一段时间后,得到白色固体。

两研究性学习小组的同学为了确定白色固体的成分,对其可能的组成进行探究。

[提出问题] 白色固体的成分是什么?Ⅰ组:[作出猜想] 白色固体的成分可能是CaCO3和CaO的混合物。

[实验验证](请你写出实验的步骤和现象):___________________。

[实验结论] 白色固体的成分是 CaCO3和CaO的混合物。

Ⅱ组:[作出猜想] 白色固体可能全部是氧化钙。

[设计方案] 取试样于试管中,加入水,再通入二氧化碳,变浑浊。

Ⅱ组的方案正确吗?________,理由是_________________________。

Ⅰ组为了进一步研究碳酸钙分解的质量分数,设计了如下的实验方案:称取一定量白色固体,用足量盐酸溶解,产生的气体经除杂、_____后,被已称量好的足量的“吸收剂”吸收……“吸收剂”宜选用________________,该方案中还需补充的步骤是_____________________。

2.甲同学在某食品包装袋内,发现有一个装有白色颗粒状固体A的小纸袋,上面写着“生石灰干燥剂,请勿食用”。

甲同学随手将小纸袋拿出来放在空气中,经过一段时间后,发现纸袋内的白色颗粒粘在一起成为块状固体B。

请你与甲同学一起对块状固体B进行探究。

(1)猜想一:块状固体B中除氧化钙外还可能有:、。

写出白色颗粒状固体A在空气中转化为块状固体B的化学反应方程式:;(2)猜想二:块状固体B溶于水可能有现象(填“放热”或“吸热”)。

请设计实验方案验证你的这一猜想(至少写出两种方案):①;②;③。

( 3 ) 取适量块状固体B加入盛有一定量水的试管中,振荡、静置、过滤,得到少量白色固体C。

就白色固体C的成分,甲同学与乙同学进行讨论,一起猜想。

甲同学认为,白色固体C可能是:氢氧化钙;乙同学认为,白色固体C可能是:碳酸钙;你认为,白色固体C还可能是:。

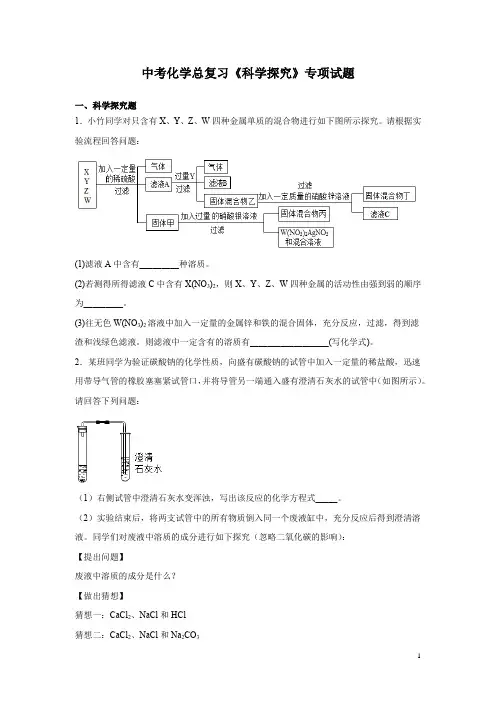

中考化学总复习《科学探究》专项试题一、科学探究题1.小竹同学对只含有X、Y、Z、W四种金属单质的混合物进行如下图所示探究。

请根据实验流程回答问题:(1)滤液A中含有_________种溶质。

(2)若测得所得滤液C中含有X(NO3)2,则X、Y、Z、W四种金属的活动性由强到弱的顺序为_________。

(3)往无色W(NO3)2溶液中加入一定量的金属锌和铁的混合固体,充分反应,过滤,得到滤渣和浅绿色滤液。

则滤液中一定含有的溶质有__________________(写化学式)。

2.某班同学为验证碳酸钠的化学性质,向盛有碳酸钠的试管中加入一定量的稀盐酸,迅速用带导气管的橡胶塞塞紧试管口,并将导管另一端通入盛有澄清石灰水的试管中(如图所示)。

请回答下列问题:(1)右侧试管中澄清石灰水变浑浊,写出该反应的化学方程式_____。

(2)实验结束后,将两支试管中的所有物质倒入同一个废液缸中,充分反应后得到澄清溶液。

同学们对废液中溶质的成分进行如下探究(忽略二氧化碳的影响):【提出问题】废液中溶质的成分是什么?【做出猜想】猜想一:CaCl2、NaCl和HCl猜想二:CaCl2、NaCl和Na2CO3猜想三:_____;【进行讨论】经过讨论,同学们一致认为猜想_____是错误的。

【设计实验】请完成实验报告【反思拓展】最终同学们确认了废液中溶质的成分。

若将废液直接排入铸铁管道引起的危害是_____,你认为该废液的处理方法是_____。

3.某研究小组发现,维C泡腾片【保健药品,主要成分维生素C(C6H9O6)、碳酸氢钠( NaHCO3)、柠檬酸(C6H8O7)】溶于水,有许多气泡产生。

该小组同学进行如下探究。

探究:该气体的成分。

【查阅资料】CO是有毒气体,氢气是最清洁的燃料,二氧化碳通常状态下不支持燃烧,所以可用于灭火。

【猜想与假设】小华说:该气体可能是CO2、O2、CO、H2。

小明说:不可能含有H2,因为___________________。

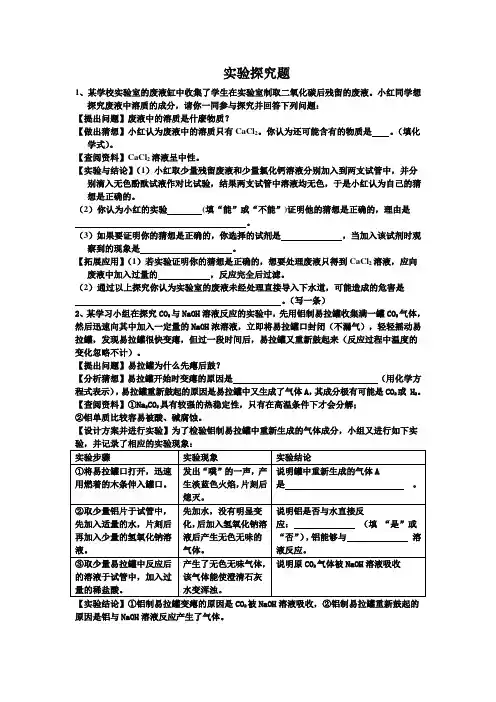

实验探究题1、某学校实验室的废液缸中收集了学生在实验室制取二氧化碳后残留的废液。

小红同学想探究废液中溶质的成分,请你一同参与探究并回答下列问题:【提出问题】废液中的溶质是什麽物质?【做出猜想】小红认为废液中的溶质只有CaCl2。

你认为还可能含有的物质是。

(填化学式)。

【查阅资料】CaCl2溶液呈中性。

【实验与结论】(1)小红取少量残留废液和少量氯化钙溶液分别加入到两支试管中,并分别滴入无色酚酞试液作对比试验,结果两支试管中溶液均无色,于是小红认为自己的猜想是正确的。

(2)你认为小红的实验(填“能”或“不能”)证明他的猜想是正确的,理由是。

(3)如果要证明你的猜想是正确的,你选择的试剂是,当加入该试剂时观察到的现象是。

【拓展应用】(1)若实验证明你的猜想是正确的,想要处理废液只得到CaCl2溶液,应向废液中加入过量的,反应完全后过滤。

(2)通过以上探究你认为实验室的废液未经处理直接导入下水道,可能造成的危害是。

(写一条)2、某学习小组在探究CO2与NaOH溶液反应的实验中,先用铝制易拉罐收集满一罐CO2气体,然后迅速向其中加入一定量的NaOH浓溶液,立即将易拉罐口封闭(不漏气),轻轻摇动易拉罐,发现易拉罐很快变瘪,但过一段时间后,易拉罐又重新鼓起来(反应过程中温度的变化忽略不计)。

【提出问题】易拉罐为什么先瘪后鼓?【分析猜想】易拉罐开始时变瘪的原因是(用化学方程式表示),易拉罐重新鼓起的原因是易拉罐中又生成了气体A,其成分极有可能是CO2或 H2。

【查阅资料】①Na2CO3具有较强的热稳定性,只有在高温条件下才会分解;②铝单质比较容易被酸、碱腐蚀。

【设计方案并进行实验】为了检验铝制易拉罐中重新生成的气体成分,小组又进行如下实验,并记录了相应的实验现象:2原因是铝与NaOH溶液反应产生了气体。

【反思评价】小组根据实验探究获得一条对金属铝化学性质的新认识:。

【拓展延伸】Al与NaOH溶液反应产生了气体的同时还生成另一种书写形式类似于KMnO4的盐,请完成下列反应化学方程式:2Al+2NaOH+2H2O= 2 (6) +3A↑。

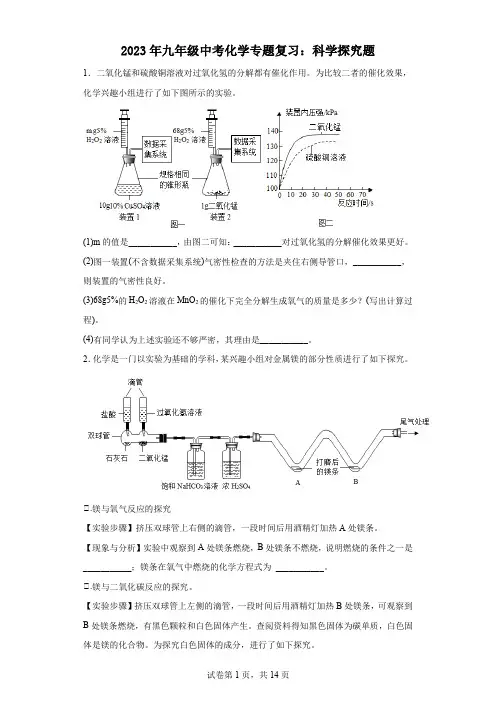

2023年九年级中考化学专题复习:科学探究题1.二氧化锰和硫酸铜溶液对过氧化氢的分解都有催化作用。

为比较二者的催化效果,化学兴趣小组进行了如下图所示的实验。

(1)m的值是___________,由图二可知:___________对过氧化氢的分解催化效果更好。

(2)图一装置(不含数据采集系统)气密性检查的方法是夹住右侧导管口,___________,则装置的气密性良好。

(3)68g5%的H2O2溶液在MnO2的催化下完全分解生成氧气的质量是多少?(写出计算过程)。

(4)有同学认为上述实验还不够严密,其理由是___________。

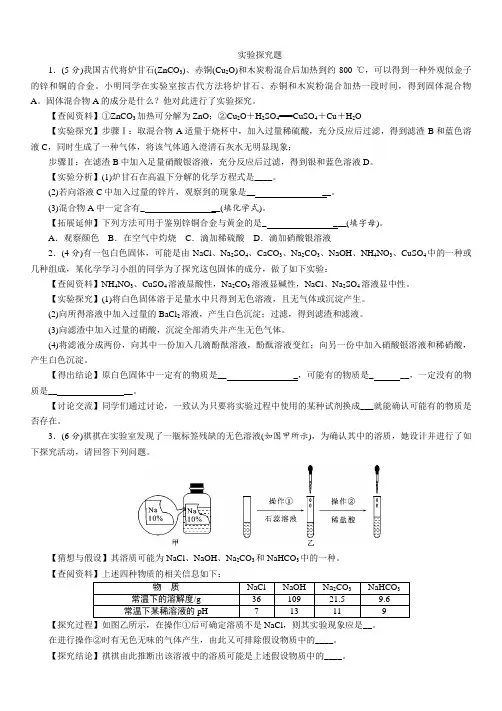

2.化学是一门以实验为基础的学科,某兴趣小组对金属镁的部分性质进行了如下探究。

Ⅰ.镁与氧气反应的探究【实验步骤】挤压双球管上右侧的滴管,一段时间后用酒精灯加热A处镁条。

【现象与分析】实验中观察到A处镁条燃烧,B处镁条不燃烧,说明燃烧的条件之一是___________;镁条在氧气中燃烧的化学方程式为___________。

Ⅰ.镁与二氧化碳反应的探究。

【实验步骤】挤压双球管上左侧的滴管,一段时间后用酒精灯加热B处镁条,可观察到B处镁条燃烧,有黑色颗粒和白色固体产生。

查阅资料得知黑色固体为碳单质,白色固体是镁的化合物。

为探究白色固体的成分,进行了如下探究。

【假设与猜想】猜想1:白色固体是MgO猜想2:白色固体是MgCO3猜想3:白色固体是MgO和MgCO3【验证与结论】取适量B中反应后的固体于试管中,加入足量的___________,无气泡产生,白色固体消失,黑色固体不消失,则猜想1成立。

【反思与交流】(1)进行探究Ⅰ的过程中饱和碳酸氢钠溶液的作用是___________。

(2)通过本实验,你对燃烧与灭火有什么新的认识___________(答一点即可)。

3.实验室制取CO2后残留的废液收集在学校实验室的废液缸中,某化学课外小组的同学想探究废液中溶质的成分,请我们共同参与探究并回答下列问题。

实验探究题1.(5分)我国古代将炉甘石(ZnCO3)、赤铜(Cu2O)和木炭粉混合后加热到约800 ℃,可以得到一种外观似金子的锌和铜的合金。

小明同学在实验室按古代方法将炉甘石、赤铜和木炭粉混合加热一段时间,得到固体混合物A。

固体混合物A的成分是什么?他对此进行了实验探究。

【查阅资料】①ZnCO3加热可分解为ZnO;②Cu2O+H2SO4===CuSO4+Cu+H2O【实验探究】步骤Ⅰ:取混合物A适量于烧杯中,加入过量稀硫酸,充分反应后过滤,得到滤渣B和蓝色溶液C,同时生成了一种气体,将该气体通入澄清石灰水无明显现象;步骤Ⅱ:在滤渣B中加入足量硝酸银溶液,充分反应后过滤,得到银和蓝色溶液D。

【实验分析】(1)炉甘石在高温下分解的化学方程式是____。

(2)若向溶液C中加入过量的锌片,观察到的现象是__ __。

(3)混合物A中一定含有_ __(填化学式)。

【拓展延伸】下列方法可用于鉴别锌铜合金与黄金的是_ ___(填字母)。

A.观察颜色 B.在空气中灼烧 C.滴加稀硫酸 D.滴加硝酸银溶液2.(4分)有一包白色固体,可能是由NaCl、Na2SO4、CaCO3、Na2CO3、NaOH、NH4NO3、CuSO4中的一种或几种组成,某化学学习小组的同学为了探究这包固体的成分,做了如下实验:【查阅资料】NH4NO3、CuSO4溶液显酸性,Na2CO3溶液显碱性,NaCl、Na2SO4溶液显中性。

【实验探究】(1)将白色固体溶于足量水中只得到无色溶液,且无气体或沉淀产生。

(2)向所得溶液中加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀;过滤,得到滤渣和滤液。

(3)向滤渣中加入过量的硝酸,沉淀全部消失并产生无色气体。

(4)将滤液分成两份,向其中一份加入几滴酚酞溶液,酚酞溶液变红;向另一份中加入硝酸银溶液和稀硝酸,产生白色沉淀。

【得出结论】原白色固体中一定有的物质是__ _,可能有的物质是_ __,一定没有的物质是__ __。

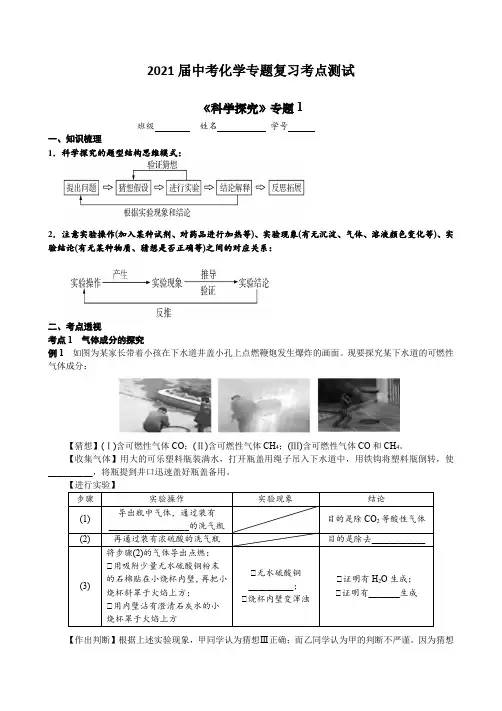

2021届中考化学专题复习考点测试《科学探究》专题1班级姓名学号一、知识梳理1.科学探究的题型结构思维模式:2.注意实验操作(加入某种试剂、对药品进行加热等)、实验现象(有无沉淀、气体、溶液颜色变化等)、实验结论(有无某种物质、猜想是否正确等)之间的对应关系:二、考点透视考点1 气体成分的探究例1 如图为某家长带着小孩在下水道井盖小孔上点燃鞭炮发生爆炸的画面。

现要探究某下水道的可燃性气体成分:【猜想】(Ⅰ)含可燃性气体CO;(Ⅱ)含可燃性气体CH4;(Ⅲ)含可燃性气体CO和CH4。

【收集气体】用大的可乐塑料瓶装满水,打开瓶盖用绳子吊入下水道中,用铁钩将塑料瓶倒转,使__________,将瓶提到井口迅速盖好瓶盖备用。

【进行实验】步骤实验操作实验现象结论(1)导出瓶中气体,通过装有__________________的洗气瓶目的是除CO2等酸性气体(2)再通过装有浓硫酸的洗气瓶目的是除去____________(3)将步骤(2)的气体导出点燃:①用吸附少量无水硫酸铜粉末的石棉贴在小烧杯内壁,再把小烧杯斜罩于火焰上方;①用内壁沾有澄清石灰水的小烧杯罩于火焰上方①无水硫酸铜__________;①烧杯内壁变浑浊①证明有H2O生成;①证明有_______生成【作出判断】根据上述实验现象,甲同学认为猜想Ⅲ正确;而乙同学认为甲的判断不严谨。

因为猜想______也有相同的现象。

如需进一步确认还应检验________的存在,其方法是_______________________ _______________________________________。

【拓展】若需要工人进入下水道清理淤泥,打开下水道井盖后应首先进行的操作是______________。

考点2 固体成分的探究例2 某白色固体可能由BaCl2、NaOH、Na2CO3、Na2SO4、Fe3O4中的一种或几种物质组成。

同学们为了确定该白色固体的成分,进行了如下实验探究:【资料卡片】BaCl2溶液显中性。

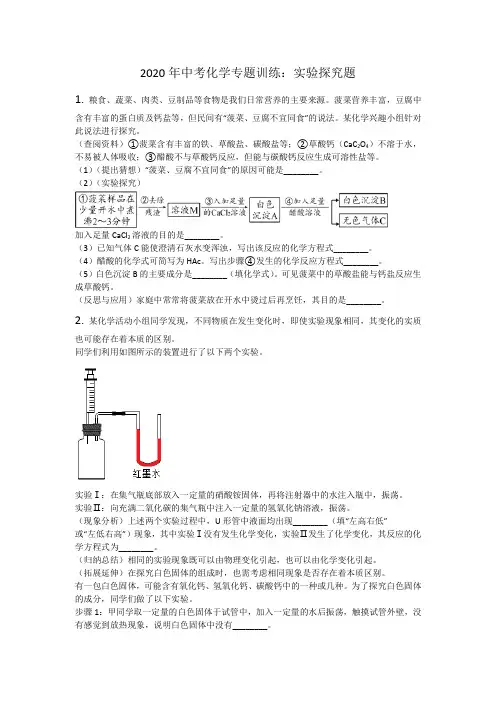

2020年中考化学专题训练:实验探究题1.粮食、蔬菜、肉类、豆制品等食物是我们日常营养的主要来源。

菠菜营养丰富,豆腐中含有丰富的蛋白质及钙盐等,但民间有“菠菜、豆腐不宜同食”的说法。

某化学兴趣小组针对此说法进行探究。

(查阅资料)①菠菜含有丰富的铁、草酸盐、碳酸盐等;②草酸钙(CaC2O4)不溶于水,不易被人体吸收;③醋酸不与草酸钙反应,但能与碳酸钙反应生成可溶性盐等。

(1)(提出猜想)“菠菜、豆腐不宜同食”的原因可能是________。

(2)(实验探究)加入足量CaCl2溶液的目的是________。

(3)已知气体C能使澄清石灰水变浑浊,写出该反应的化学方程式________。

(4)醋酸的化学式可简写为HAc。

写出步骤④发生的化学反应方程式________。

(5)白色沉淀B的主要成分是________(填化学式)。

可见菠菜中的草酸盐能与钙盐反应生成草酸钙。

(反思与应用)家庭中常常将菠菜放在开水中烫过后再烹饪,其目的是________。

2.某化学活动小组同学发现,不同物质在发生变化时,即使实验现象相同,其变化的实质也可能存在着本质的区别。

同学们利用如图所示的装置进行了以下两个实验。

实验Ⅰ:在集气瓶底部放入一定量的硝酸铵固体,再将注射器中的水注入瓶中,振荡。

实验Ⅱ:向充满二氧化碳的集气瓶中注入一定量的氢氧化钠溶液,振荡。

(现象分析)上述两个实验过程中,U形管中液面均出现________(填“左高右低”或“左低右高”)现象,其中实验Ⅰ没有发生化学变化,实验Ⅱ发生了化学变化,其反应的化学方程式为________。

(归纳总结)相同的实验现象既可以由物理变化引起,也可以由化学变化引起。

(拓展延伸)在探究白色固体的组成时,也需考虑相同现象是否存在着本质区别。

有一包白色固体,可能含有氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙中的一种或几种。

为了探究白色固体的成分,同学们做了以下实验。

步骤1:甲同学取一定量的白色固体于试管中,加入一定量的水后振荡,触摸试管外壁,没有感觉到放热现象,说明白色固体中没有________。

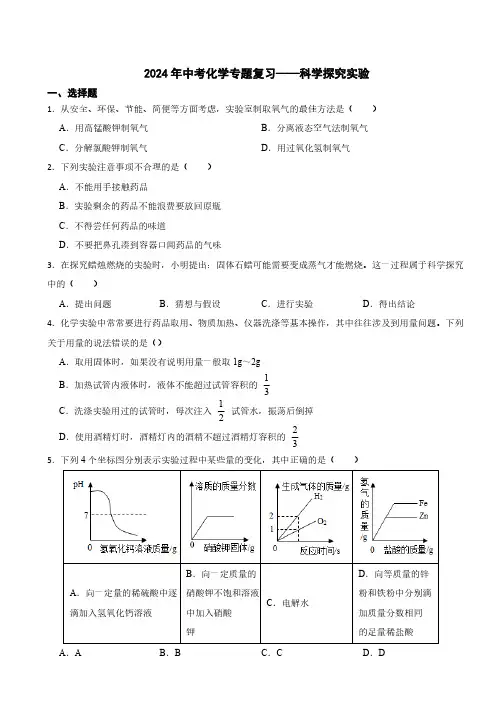

2024年中考化学专题复习——科学探究实验一、选择题1.从安全、环保、节能、简便等方面考虑,实验室制取氧气的最佳方法是( )A .用高锰酸钾制氧气B .分离液态空气法制氧气C .分解氯酸钾制氧气D .用过氧化氢制氧气2.下列实验注意事项不合理的是( )A .不能用手接触药品B .实验剩余的药品不能浪费要放回原瓶C .不得尝任何药品的味道D .不要把鼻孔凑到容器口闻药品的气味3.在探究蜡烛燃烧的实验时,小明提出:固体石蜡可能需要变成蒸气才能燃烧。

这一过程属于科学探究中的( )A .提出问题B .猜想与假设C .进行实验D .得出结论4.化学实验中常常要进行药品取用、物质加热、仪器洗涤等基本操作,其中往往涉及到用量问题。

下列关于用量的说法错误的是()A .取用固体时,如果没有说明用量一般取1g ~2gB .加热试管内液体时,液体不能超过试管容积的C .洗涤实验用过的试管时,每次注入试管水,振荡后倒掉D .使用酒精灯时,酒精灯内的酒精不超过酒精灯容积的5.下列4个坐标图分别表示实验过程中某些量的变化,其中正确的是( )A .向一定量的稀硫酸中逐滴加入氢氧化钙溶液B .向一定质量的硝酸钾不饱和溶液中加入硝酸钾C .电解水D .向等质量的锌粉和铁粉中分别滴加质量分数相同的足量稀盐酸A .AB .BC .CD .D1312236.下列说法错误的是( )A .实验时,用剩的药品要放回到原试剂瓶中,以免浪费B .实验时,如果没有说明液体药品的用量时,应取1~2mLC .给试管里的液体加热时,试管要与桌面成45度角D .用完酒精灯后,不能用嘴吹灭酒精灯7.下面摘录的是某同学笔记上的部分内容,其中有错误的一项是( )A .酸中都含有氢元素,碱中都含有金属元素B .用熟石灰可以中和含硫酸的废水C .可用燃着的木条鉴别氧气、二氧化碳D .可用在氧气流中灼烧的方法除去氧化铜中的铜8.除去下列物质中混有的少量杂质(括号内为杂质),所选用的操作方法正确的是( )A .炭粉(铁粉)-------- 将固体粉末在空气中灼烧B .CaO (CaCO 3) -----------加水,过滤C .CO 2 (CO) ---------------将气体点燃D .HNO 3 [Ba (NO 3) 2]----------------加入适量的 H 2SO 4溶液9.下列实验方案正确的是( )选项实验目的实验方案A除去中混有的HCl 气体将混合气体通过装有足量NaOH 溶液的洗气瓶B 鉴别溶液和NaOH 溶液取少许样品于两支试管中,分别滴加无色酚酞试液C除去NaCl 溶液中混有的加入过量的溶液,过滤D 分离和的固体混合物溶解,过滤,洗涤干燥,蒸发结晶A .AB .BC .CD .D10.某同学测定的下列数据不合理的是( )A .用温度计测得某液体的温度为23摄氏度B .用50mL 量筒量取了4.34mL 的水C .用托盘天平称得某烧杯的质量为46.8g2CO 23Na CO 4CuSO ()2Ba OH 2CaCl 3CaCOD .用10mL 的量筒量取了5.0mL 的水11.小明在加热试管时,发现试管破裂了,于是他对试管破裂的原因提出下列分析,你认为错误的是( )A .加热时试管外壁有水珠B .在加热过程中试管不小心碰到了酒精灯灯芯C .加热时试管夹没有夹在距管口1/3处D .加热时没有先预热12.下列实验方法正确的是( )A .用活性炭软化硬水B .用100mL 量筒量取8.32mL 的水C .用电解水证明水的组成D .用蜡烛代替红磷测定空气中氧气含量13.今有质量相等的、两份氯酸钾,中不加二氧化锰,中加入少量二氧化锰,在酒精灯上同时加热,均完全反应,得到的气体量与反应时间的关系图正确的是( )A .B .C .D .14.已知某粗盐样品中含有Na 2SO 4、MgCl 2、CaCl 2等杂质,下列提纯过程说法中不正确的是( )A .通过a 操作得到的沉淀中有三种物质B .滤液中有三种溶质C .加入足量盐酸的目的是除去步骤④、⑤中过量的试剂D .步骤⑤中的试剂A 是碳酸钠溶液二、非选择题15.在空格内简要说明下列错误操作可能造成的不良后果:错误操作不良后果A B A B倾倒液体时,瓶塞未倒 放熄灭酒精灯时,用嘴吹灭 把大块固体垂直投入试管中 用试管给固体加热时,试管口向上倾斜 容器口塞橡胶塞时,把玻璃容器放在桌子上 16.为了检测香烟的危害,某学生设计了如图所示的实验装置。

2024年九年级中考化学专题复习:实验探究题1.某兴趣小组在做完碳还原氧化铜实验后,进行了如图所示的探究:【猜想】(1)把氧化铜还原成铜的物质是:I.石墨棒;II. 。

【实验】(2)用天平称量1.5g氧化铜粉末,直接用铝箔纸包装。

按上述操作步骤实验,黑色粉末,那么猜想II不成立。

【结论】(3)石墨棒能使氧化铜还原成铜,该反应的化学方程式为。

【改进】(4)把石墨棒换成铝粉,重复上述操作,又获成功。

改进后的实验证明,金属铝与铜活动性顺序是,该反应的化学方程式为。

【拓展】(5)如果使用复印机的“碳粉”代替石墨棒还原氧化铜,效果更好。

联想在空气中灼热的铁丝不能燃烧,而铁粉能燃烧,其原因是。

写出铁和氧气反应的化学反应方程式为。

2.天然气的主要成分是甲烷,我校化学兴趣小组的同学对甲烷燃烧的产物产生了兴趣,请你参与:【提出问题】甲烷燃烧后生成哪些物质?【查阅资料】含碳元素的物质完全燃烧生成CO2,不完全燃烧生成CO;无水CuSO4遇水变蓝。

【猜想与假设】甲:CO2、H2O乙:CO、H2O 丙:NH3、CO2、H2O 丁:CO2、CO、H2O(1)你认为同学的猜想是错误的,理由是。

【实验探究】:为了验证上述猜想与假设,将甲烷在一定量的O2中燃烧的产物依次通过下列装置:取少量铜绿在下图装置中加热同学们对气球胀大产生兴趣,于是进行了如下探究。

【发现问题】气球为什么会胀大?【提出猜想】猜想I:试管内的空气受热膨胀使气球胀大;猜想Ⅱ:铜绿加热产生二氧化碳使气球胀大;猜想Ⅱ:铜绿加热产生一氧化碳使气球胀大;猜想IV:铜绿加热产生一氧化碳和二氧化碳的混合气体使气球胀大。

【实验与分析】(2)熄灭酒精灯后,气球依然胀大没有变瘪,证明猜想(填序号)不成立。

(3)用下图装置进行实验:同学们发现装置A中的澄清石灰水变浑浊,说明铜绿加热后有CO2产生,装置A中发生反应的化学方程式是。

装置B中试管内的氧化铜没有变化。

【实验结论】(4)猜想成立。

九年级中考化学实验探究题专题练习类型一 实验方案设计类1. 盐种类较多。

在实验室里,钠盐通常都摆放在同一药品柜中。

化学兴趣小组在整理药品柜时,发现某试剂瓶外壁两边贴上了新旧两个标签,分别是“Na 2SO 4溶液”、“Na 2CO 3溶液”,小组同学认为可能存在没看清试剂标签的情况下,将两瓶试剂混合清理,立即对溶液的成分进行了探究。

请你完成以下探究过程。

【提出问题】 。

【提出猜想】猜想I:溶质仅为Na 2SO 4 猜想Ⅱ:溶质仅为Na 2CO 3。

猜想Ⅲ:溶质为Na 2SO 4和Na 2CO 3。

【实验探究】实验操作实脸现象实验结论(1)取少量样品于一支洁净试管中,加入足量稀硫酸猜想Ⅰ不成立(2),向其中加入过量的BaCl 2溶液,过滤,向所得沉淀中加入足量稀硝酸先产生白色沉淀;加入稀硝酸后,有气泡产生,白色沉淀部分溶解猜想成立【问题讨论】试写出加人过量的BaCl 2溶液后,生成不溶于硝酸的白色沉淀的化学方程式:。

2. 某校化学兴趣小组的同学用如图装置进行木炭还原氧化铜的实验并进行相关探究实验。

假定实验产生的二氧化碳全部被澄清石灰水吸收,将试管b 中的浑浊液过滤、洗涤、干燥、称量,理论上得固体物质2. 00 g 。

实验完毕后,发现试管a 中仍有黑色固体物质。

(1)【提出猜想】李华同学:黑色固体物质是木炭。

刘明同学:黑色固体物质是氧化铜。

王军同学:黑色固体物质是木炭和氧化铜的混合物。

(2)【查阅资料】木炭、铜都不溶于水也不能与稀硫酸发生反应;CuO、Fe2O3等能与稀硫酸反应生成盐和水。

(3)【实验设计】①将反应后试管a中的固体物质全部转入小烧杯c中,加人足量稀硫酸,用玻璃棒充分搅拌后,过滤,得到蓝色滤液e和固体物质f。

②将f全部转入坩埚中充分灼烧,看到燃烧现象。

完全反应后,冷却、称量,理论上得固体物质4. 80 g。

(4)【实验结论】同学的猜想正确。

(5)【结果应用】①根据实验相关数据,写出试管a中反应的化学方程式: 。

安徽中考化学必考题实验探究题类型1 影响化学反应速率的探究一、中考真题:1、(2019•安徽)某兴趣小组对KClO3分解反应的催化剂进行研究,在相同的加热条件下,用下图装置完成表中实验:编号KClO3质量/g 催化剂催化剂质量/g 收集50mLO2所需时间/s实验1 5 - - 171实验2 5 MnO20.5 49实验3 5 Fe2O30.5 58实验4 5 KCl 0.5 1541)设置实验1的目的是____________________。

(2)表中所列3种催化剂的催化效果最佳的是_____________。

(3)写出KClO3分解的化学方程式:______________________。

(4)由实验1和实验4可知,KCl________(填“有”或“无”)催化作用。

维持加热条件不变,用实验1再继续收集50mLO2,所需时间明显少于171s,解释原因:_____________。

(5)要比较KClO3分解反应中不同催化剂的催化效果,除了测量收集50mLO2所需时间外,还可以测量相同时间内___________________________。

【解析】(1)通过对比才能知道实验2、3、4中加入药品后有无催化作用;(2)除了加入药品不同外,其他条件都相同,根据对比可知,收集相同体积的氧气,实验2所用时间最短,即二氧化锰的催化效果最好;(3)氯酸钾在二氧化锰的催化作用下加热生成氯化钾和氧气,化学方程式为:2KClO32KCl+3O2↑;(4)由实验1和实验4可知,KCl有催化作用;维持加热条件不变,用实验1再继续收集收集50mLO2,所需时间明显少于171s,是因为随着反应的进行,生成的催化剂KCl越来越多;(5)要比较KClO3分解反应中不同催化剂的催化效果,除了测量收集50mLO2所需时间外,还可以测量相同时间内收集氧气的体积。

【答案】(1)对比实验(2)MnO2(3)2KClO32KCl+3O2↑(4)有生成的KCl加快了反应(5)收集气体的体积二、抓分技巧:影响化学反应速率可以从内因和外因两个角度进行猜想:内因:①反应物的种类(即反应物的性质);②反应物的浓度(溶液通常指溶质的质量分数、固体通常指纯度);③反应物的接触面积(通常指固体反应物的颗粒大小);④反应物的微观构成(离子构成)。

中考化学专题复习——综合实验题(1)1.下列实验方案能达到预期目的是()A.除去二氧化碳中的水蒸气--通过氢氧化钠固体干燥剂B.检验酒精中是否含有碳、氢、氧三种元素--在空气中点燃,检验生成的产物C.探究铁锈蚀的条件--将一枚光亮的铁钉放入盛有适量水的试管中,观察现象D.用一种试剂一次性鉴别出硝酸铵溶液、硫酸铵溶液、稀硫酸和氯化钠溶液--分别取样装于四支试管中,再分别滴加氢氧化钡溶液,微热,观察现象2.(2019·长春市)结合下图所示实验,回答有关问题:(1)实验一中可能导致集气瓶底炸裂的原因是:瓶中未预先放入少量或细沙;(2)实验二中加热片刻,观察到左侧棉花上的酒精燃烧而右侧棉花上的水不燃烧,由此得出燃烧的条件之一是需要:(3)实验三通过对比(选填试管编)两支试管中的现象,可得出铁生锈与水有关。

【解答】解:(1)铁丝燃烧时集气瓶底部炸裂可能是瓶底未放少量的水或是细沙的缘故,故填:水;(2)左侧棉花上的酒精燃烧而右侧棉花上的水不燃烧,说明燃烧需要有可燃性的物质,故填:可燃物;(3)铁生锈与水有关,故需要对比的实验是AC,故填:AC。

3.(2019·淮安市)U型玻璃管是常见的化学仪器,在实验中有广泛的应用。

(1)借助U型玻璃管探究微粒的性质,如图1所示,打开玻璃旋塞,观察到湿润的红色石4.(2019·淮安市)化学兴趣小组的同学们在老师的带领下走进实验室,开展实验活动。

(1)实验室依次编号为1、2、3、4的药品柜中,分别存放常见的酸、碱、盐和酸碱指示剂。

小刚欲使用熟石灰,他需从____2__号柜中取出。

(2)小刚发现盛放Na2CO3与NaCl两种溶液的试剂瓶标签脱落,为鉴别两种溶液,分别取样于试管中,加入无色酚酞溶液,若为Na2CO3,则观察到溶液变为___红___色。

(3)小文从柜中取出标有“10% NaOH溶液”的试剂瓶,取少量样品加入试管中,向其中滴入稀盐酸,发现产生气泡,判断该NaOH溶液中有Na2CO3,用化学方程式表示NaOH溶液变质的原因:______。

初三化学专题复习物质推断题一、非选择题1.2.兴趣小组获得两包制作“跳跳糖”的添加剂,一包是柠檬酸晶体,另一包是标注为钠盐的白色粉末。

将少量柠檬酸和这种白色粉未溶于水,混合后产生了使澄清石灰水变浑浊的气体。

于是对白色粉末的化学成分进行了以下探究:【提出猜想】猜想1.碳酸钠;猜想2.碳酸氢钠;猜想3.碳酸钠和碳酸氢钠【查阅资料】①碳酸钠溶液、碳酸氢钠溶液均呈碱性;②碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳;碳酸钠受热不分解【实验探究】小月、小妮分别对有关猜想设计方案并进行实验:【交流反思】大家一致认为小月和小妮的结论不准确:(1)小月实验结论不准确的原因是;(2)小妮的实验方案不能排除白色粉末是否含有。

【继续探究】小戚称取白色粉末与足量稀盐酸反应,充分反应后生成二氧化碳的质量为,通过计算并分析实验数据确定猜想3正确,则n的取值范围为(用含m的代数式表示)。

【结论分析】探究后他们核查到添加剂的成分是柠檬酸和碳酸氢钠,分析后认为白色粉末中的碳酸钠是由碳酸氢钠分解产生的。

【拓展应用】下列物质常温下放置一段时间也会分解的是(填序号)。

A.浓硫酸B.氢氧化钠C.碳酸氢铵D.氯化钠3.科学课上,老师告诉学生“能发生复分解反应的两种盐通常是可溶的”。

有“通常”就有“例外”,能否找到某些可溶性盐和难溶性盐发生复分解反应的证据呢?科学兴趣小组进行了探究。

【查阅资料】①水溶液中的复分解反应一般朝着溶液中离子浓度(单位体积溶液中离子数目的多少)减少的方向进行。

②了解到某些难溶性盐的溶解能力和颜色。

【实验取证】取一支试管,加入少量溶液,再加入过量溶液,有白色沉淀生成。

再往该试管中加入少量溶液,白色沉淀转化为黄色沉淀。

【分析讨论】(1)为什么要加入过量的溶液?请说明理由。

(2)写出加入少量溶液后发生反应的化学方程式。

(3)该反应能发生的原因是在水中的溶解能力(选填“大于”、“等于”或“小于”)。

【得出结论】某些可溶性盐和难溶性盐之间能发生复分解反应。

4.我们知道二氧化碳与水反应生成碳酸,那么二氧化碳与水是否也能反应生成一种酸呢?某实验小组对此进行探究,设计的探究过程如下,请你回答其中的有关问题:(1)做出假设: .(2)查阅资料:①实验室中常用亚硫酸钠与硫酸反应制取二氧化硫,②酸能使湿润的蓝色石蕊试纸变红③不与浓硫酸反应④二氧化硫有毒,能与碱溶液反应生成盐和水,⑤二氧化硫易溶于水(3)设计方案:先验证水能否使蓝色石蕊试纸变色,再验证能否使干燥的蓝色石蕊试纸变色,最后验证二氧化硫气体能否使湿润的蓝色石蕊试纸变红,实验装置和药品如图:(4)实验过程:①实验过程中装置C内石蕊试纸的颜色始终没有变化,这说明 ;②装置D中胶头滴管中的蒸馏水在二氧化锰气体生成之前滴到蓝色石蕊试纸上,未见试纸颜色发生变化,当有二氧化硫气体通过时发现湿润的蓝色石蕊试纸变红,此现象说明 .③装置E的作用是 ;(5)结论:原假设 (填“成立”或“不成立”).5.小科同学对实验室中已经变质的氢氧化钠固体进行探究。

【提出问题】氢氧化钠是否完全变质?【猜想与假设】①部分变质,固体是和的混合物;②全部变质,固体是。

【查阅资料】①溶液与溶液会发生反应,有红褐色絮状沉淀等现象出现;②溶液和溶液均呈中性。

【进行实验】【解释与结论】(1)请将步骤实验操作补充完整;(2)步骤加入过量溶液的目的是 _____。

(3)根据实验现象,可确定该固体是和的混合物。

【交流评价】小科同学把步骤中的溶液改为无色酚酞试液,若无色酚酞试液变红,也可以确定该固体是和的混合物。

你认为是否合理?_____。

6.NaOH能与发生化学反应,其反应的化学方程式为 .然而,在化学课上老师向NaOH溶液通入后无明显现象.提出问题:如何通过实验证明与NaOH发生了反应..查阅资料(1)溶液可与溶液发生复分解反应.(2)向溶液中通入,无明显现象;在水溶液中不与、等物质反应..实验一证明反应物之一消失了(1)同学门设计了如图所示的实验,打开分液漏斗活塞.向充满的广口瓶中滴入NaOH溶液.一会儿后可观察到的实验现象是 .并据此现象判断NaOH与发生了化学反应.(2)老师提出上述实验不足以证明NaOH与发生了化学反应.其理由是 .据此,你认为上述实验应做的改进是..实验二证明有新物质生成同学们经过思考、讨论,分别设计了以下两个实验方案:方案一:打开瓶塞,向实验一所得的溶液中加入饱和的石灰水,若观察到有白色沉淀产生,证明有新物质生成.方案二:打开瓶塞,向实验一所得的溶液中加入溶液,若观察到有白色沉淀产生,证明有新物质生成.(1)写出方案二发生反应的化学方程式: .(2)你认为上述实验方案不可行的是 ,理由是.7.某兴趣小组同学将分别通入澄清石灰水和氢氧化钠溶液中,观察到前者变浑浊,后者无明显现象.(1)写出上述澄清石灰水变浑浊的化学方程式.(2)为探究和NaOH是否发生了化学反应,王强设计了如图所示的A、B实验,验证与NaOH溶液发生了化学反应.实验现象为A中试管内液面上升,B中气球胀大.(1)王强认为上述实验是可行的,其共同原理是.(2)李莉提出质疑,她认为上述实验不严谨,其理由是 .要得到科学严谨的结论,仍利用该装置,补做的对比实验是.参考答案一、非选择题1.2.【实验探究】>(1分);(2分)【交流反思】(1)碳酸氢钠溶液也显碱性(1分)(2)碳酸钠(1分)【继续探究】(2分)【拓展应用】C(2分)解析:【实验探究】碱性溶液,故填>;二氧化碳使澄清石灰水变浑浊的反应方程式为。

【交流反思】(1)碳酸钠溶液、碳酸氢钠溶液均呈碱性,测得,不能确定白色粉末的成分。

(2)碳酸钠受热不分解,因此不能确定粉末是否有碳酸钠。

【继续探究】可得到反应式和假设粉末全是碳酸钠,则解得,假设粉末全是碳酸氢钠,则解得,所以,的取值范围是。

【拓展应用】C项,碳酸氢铵不稳定,常温下即可分解产生氨气、水、二氧化碳,故选C项;A项,浓硫酸有吸水性,常温下放置会吸水导致浓度降低,但不会分解,故不选A项;B项,氢氧化钠常温下吸收二氧化碳变质,但不会分解,故不选B项;D项,氯化钠常温下放置会吸水溶解结块,但不会分解,故不选D项。

综上所述,本题正确答案为C。

3.(1)若过量,沉淀可能是过量与反应生成的,无法说明该反应一定发生(3分)(2)(3)小于解析:(1)若过量,沉淀可能是过量与反应生成的,无法说明该反应一定发生,溶液过量可将硝酸银溶液中的银离子完全除尽。

(2)应与氯化银沉淀反应,使氯化银沉淀转化为碘化银沉淀,该反应的化学方程式为。

(3)因为氯化银能转化为碘化银,说明碘化银在水中的溶解能力小于氯化银。

4.解:(1)根据二氧化硫与二氧化碳具有相似的组成,可猜想二氧化硫也能象二氧化碳一样与水反应生成酸;或者根据二氧化硫和二氧化碳不是同种物质,化学性质不同,而假设二氧化硫不能与水发生反应;因此,本题正确答案是:二氧化硫能与水反应生成酸;(3)设计方案是先验证水能否使蓝色石蕊试纸变色,再验证二氧化硫气体能否使干燥的蓝色石蕊试纸变色,最后验证二氧化硫气体能否使湿润的蓝色石蕊试纸变红;因此,本题正确答案是:二氧化硫气体;(4)①装置C内蓝色石蕊试纸虽然与二氧化硫气体接触,但却不变色,可以说明二氧化硫气体不能使干燥的蓝色试纸变色;因此,本题正确答案是:二氧化硫气体不能使干燥石蕊试纸变色;②未通入二氧化硫气体时,向蓝色试纸上滴水,试纸不变色,说明只有水蓝色石蕊试纸也不能变色;当湿润的蓝色石蕊试纸遇到二氧化硫气体时,试纸由蓝色变成了红色,说明试纸遇到了酸性物质,而二氧化硫并不能使试纸变红,因此,可推断二氧化硫与水作用形成了酸而使试纸变红;二氧化碳与水形成碳酸,类似地,二氧化硫与水形成亚硫酸;因此,本题正确答案是:溶于水生成酸能使蓝色石蕊试纸变色;③二氧化硫可以与烧杯中的氢氧化钠溶液发生反应,而把多余的有毒气体二氧化硫吸收,防止气体对空气的污染;因此,本题正确答案是:吸收二氧化硫气体,避免污染空气;(5)根据实验探究,二氧化硫能与水反应生成亚硫酸,与所做的假设一致,因此,假设成立;因此,本题正确答案是:成立.5.(1)步骤试管静置后的少量上层液(2)除去碳酸钠,排除对后续检验的干扰(3)合理解析:(1)步骤是为了检验步骤中的溶液是否含,所以应该取步骤试管静置后的少量上层液。

(2)加入过量氯化钡是为了除去所有的碳酸钠,排除后续对氢氧化钠的检验的干扰。

(3)步骤的溶液反应后还有氯化钡、氯化钠以及待测的氢氧化钠,如果有氢氧化钠,可以使无色酚酞变红,如果没有氢氧化钠,无色酚酞不变色,所以可以用无色酚酞替代检验。

6.气球变鼓二氧化碳能溶于水,也能使气球变鼓,不能证明二氧化碳与氢氧化钠发生了反应设计对比试验,将相同体积的水加入充满二氧化碳的同种装置中,观察气球的形状变化大小↓方案一装置中有剩余的二氧化碳气体,能使澄清的石灰水变浑浊解:二氧化碳与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,因此,本题正确答案是:;.实验一二氧化碳与氢氧化钠溶液反应后,瓶内压强减小,在外界大气压的作用下,气球膨胀;(2)因为二氧化碳能溶于水,氢氧化钠溶液的水也能溶解一部分二氧化碳,故此方法不能证明发生了化学反应;因此应该设计一个对比试验,用同体积的水来吸收二氧化碳,观察气球膨胀的大小进行比较;因此,本题正确答案是:(1)气球变鼓;(2)二氧化碳能溶于水,也能使气球变鼓,不能证明二氧化碳与氢氧化钠发生了反应;设计对比试验,将相同体积的水加入充满二氧化碳的同种装置中,观察气球的形状变化大小;.实验二碳酸钠溶液能与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠;(2)装置内剩余的二氧化碳也能使澄清的石灰水变浑浊,故方案一不可行.因此,本题正确答案是:(1)↓;(2)方案一;装置中有剩余的二氧化碳气体,能使澄清的石灰水变浑浊.解析:二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水;.实验一集气瓶内的气体减少,压强变小,在外界气压作用下,气球膨胀;(2)二氧化碳能溶于水,也会导致瓶内压强减小;.实验二碳酸钠与氯化钙反应生成氯化钠和碳酸钙沉淀;(2)装置内有剩余的二氧化碳气体,也能使澄清的石灰水变浑浊.7.解:(1)向澄清石灰水通入二氧化碳变浑浊是因为生成了不溶于水的碳酸钙.(2)(1)认为上述实验是可行的其共同原理是氢氧化钠溶液与发生反应,使容器内气压降低;(2)因为能溶于水,也能使容器内气压降低,所以认为上述实验不严谨,要得到严谨的结论可以将氢氧化钠溶液换成等体积的水做对比实验;(3)A实验在取下橡皮塞时需要手伸入氢氧化钠溶液中,因为氢氧化钠有腐蚀性,易伤到手,所以A 实验存在安全隐患.因此,本题正确答案是:(1)═↓;(2)(1)氢氧化钠溶液与发生反应,使容器内气压降低;(2)能溶于水,也能使容器内气压降低;将氢氧化钠溶液换成等体积的水;(3)A;氢氧化钠有腐蚀性,易伤到手.。