语法化研究的若干问题

- 格式:docx

- 大小:12.36 KB

- 文档页数:6

“语法化”问题语法化 grammaticalization 指的是语法范畴和语法成分产生和形成的过程或现象,最典型的表现是语言中意义实在的词汇或结构式演变成无实在意义、仅表语法功能的语法成分,或者一个较虚的语法成分变成更虚的语法成分。

在现代语言学中,研究这种语法化现象的理论通常被称为“语法化学说”或“语法化理论”。

本版邀请我院语言所吴福祥介绍近年来国外语法化研究中的几个热点问题,同时也对国内近年来的语法化研究情况作一简介。

1.语法化的单向性问题最近几年来,单向性(unidirectionality)无疑是语法化研究中争论最为热烈的一个问题。

单向性是语法化理论中的一个最重要的假设,指的是语法化的演变是以“词汇成分>语法成分”或“较少语法化>较多语法化”这种方向进行的。

语法化的单向性由Givon首先明确提出并作出解释,此后一直被认为是语法化的一个重要特征。

单向性问题的争论始于20世纪90年代末期,这个争论在很大程度上是由Newmeyer引起并由DavidLightfood以及RichardJanda和BrianJoseph等学者所推动。

Newmeyer的《语法形式与语法功能》一书中专门有一章叫做“解构语法化”,列举了大量的所谓单向性反例,据此否认单向性的存在;不仅如此,Newmeyer甚至宣称“根本没有语法化这样的东西”。

DavidLightfood则指责单向性的研究本质上是19世纪历史比较语言学“反结构主义”(anti struc鄄turalist)的东山再起。

此后,《语言科学》(LanguageSciences)专刊(2001,23.2 3,由LyleCampbell编辑,收有Campbell,Joseph,Newmeyer,Norde,Janda等五人的文章)整个一期几乎无例外地致力于否定单向性的理论价值,并提出反对单向性的各种理论和经验上的证据。

此外,支持或同情上述观点的文章在最近三四年也相继发表,例如Beths、 LassFitzmaurice、Geurts、Kim以及VanderAuwera等。

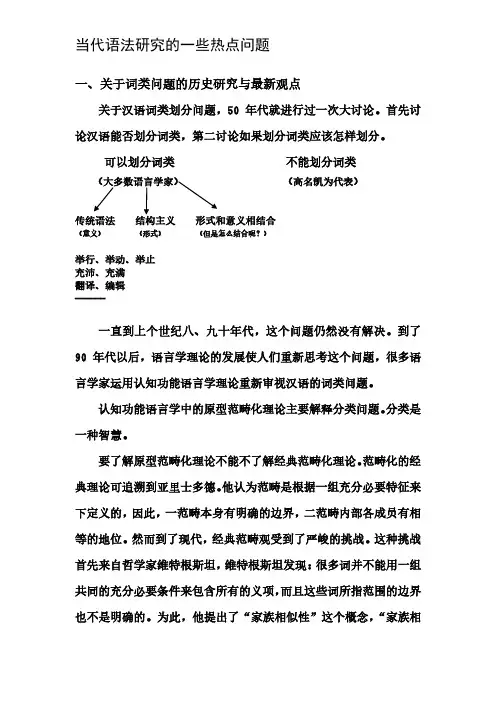

一、关于词类问题的历史研究与最新观点关于汉语词类划分问题,50年代就进行过一次大讨论。

首先讨论汉语能否划分词类,第二讨论如果划分词类应该怎样划分。

可以划分词类不能划分词类(高名凯为代表)传统语法形式和意义相结合(意义)(形式)(但是怎么结合呢?)举行、举动、举止充沛、充满翻译、编辑------一直到上个世纪八、九十年代,这个问题仍然没有解决。

到了90年代以后,语言学理论的发展使人们重新思考这个问题,很多语言学家运用认知功能语言学理论重新审视汉语的词类问题。

认知功能语言学中的原型范畴化理论主要解释分类问题。

分类是一种智慧。

要了解原型范畴化理论不能不了解经典范畴化理论。

范畴化的经典理论可追溯到亚里士多德。

他认为范畴是根据一组充分必要特征来下定义的,因此,一范畴本身有明确的边界,二范畴内部各成员有相等的地位。

然而到了现代,经典范畴观受到了严峻的挑战。

这种挑战首先来自哲学家维特根斯坦,维特根斯坦发现:很多词并不能用一组共同的充分必要条件来包含所有的义项,而且这些词所指范围的边界也不是明确的。

为此,他提出了“家族相似性”这个概念,“家族相似性”是一种比喻的说法,意思是说:同一个范畴内部的各个成员在某一或某些特征上会有程度不同的相似性,就像一个家族中的兄弟姐妹,有的成员具有较多的相似性,称为这一范畴中的典型成员,就像同父母所生的兄弟姐妹,而有的成员与范畴中的其他成员具有较少的相似性,称为这一范畴中的非典型成员,就像表亲关系或堂亲关系的兄弟姐妹。

后来的Berlin和Kay对颜色词的研究以及Labov对英语“杯子”所指范畴的研究都证实了维特根斯坦的观点。

在典型的范畴化理论中有两个最基本的结论,那就是:(一)实体的范畴化是建立在一个清晰的、典型的样本之上的,然后以这个样本为标准,并根据相似性将其它实体归入这个范畴当中。

典型是非典型实体范畴化的参照点;(二)某一范畴内的成员,其地位不是相等的,也就是说,一个范畴内的成员有的是典型的成员,有的是非典型成员。

汉语语法化问题的研究一、本文概述《汉语语法化问题的研究》这篇文章旨在深入探讨汉语语法化的现象、机制和影响。

语法化,指的是语言中某些实词或结构在长期使用过程中,逐渐丧失原有的词汇意义或结构意义,转而获得新的语法功能的过程。

汉语作为一种孤立语,其语法化现象具有独特的规律和特点,因此对其进行深入研究具有重要的理论价值和实际意义。

文章首先对汉语语法化的基本概念进行界定,明确语法化的内涵和外延,为后续研究奠定基础。

接着,文章从历时和共时两个角度对汉语语法化的过程进行梳理,揭示了汉语语法化的历史轨迹和发展趋势。

在此基础上,文章进一步探讨了汉语语法化的机制和动因,包括重新分析、隐喻和转喻、频率和语境等因素对语法化的影响。

文章还对汉语语法化的影响进行了深入分析。

语法化不仅改变了汉语的词汇和句法结构,也影响了汉语的表达方式和语用功能。

语法化还与社会、文化、认知等因素密切相关,反映了汉语使用者的语言习惯和心理特征。

文章对汉语语法化研究的前景进行了展望,提出了未来研究的方向和重点。

通过对汉语语法化问题的深入研究,我们可以更好地理解汉语的本质和特点,为汉语教学和汉语国际推广提供有力支持。

二、汉语语法化的基本理论语法化理论是语言学研究中的一个重要领域,尤其对于汉语这种具有丰富历史和文化背景的语言来说,其语法化过程的研究更具深度与广度。

汉语语法化的基本理论主要包括语法化的定义、特点、动因以及机制等方面。

语法化是指语言中某些实词或短语结构在长期使用过程中,由于语境、频率等因素的影响,逐渐失去原有的词汇意义,而获得某种语法功能的过程。

在汉语中,这种现象尤为明显,例如“了”“着”等助词,以及“把”“被”等介词,都是从实词逐渐语法化而来的。

汉语语法化具有一些显著的特点。

一是渐进性,即语法化过程往往不是一蹴而就的,而是经过长时间的演变逐渐形成的。

二是单向性,即一旦某个词语或结构发生语法化,就很难再回到原来的状态。

三是系统性,即语法化不仅仅是个别词语或结构的变化,而是整个语言系统的调整和优化。

也谈语法化*北京大学郭锡良近若干年来有关汉语语法化的研究十分兴盛,确实出了一些有内容、有价值的好作品;但是又不能不看到,语法化研究中也存在概念混淆不清、滥用语法化和理论偏颇的倾向。

下面我们举例就语法化的个别问题、个别论点(x标记)谈一点个人的看法。

一、比如,有的论著用“语法化”作理据把许多带“说”的词语(“x说”)都论定为词。

这是很难令人苟同的。

作者说:“现代汉语中有一批‘x说’正在发生词汇化,其中的‘说’已不再表示具体的言说之义,而是虚化了,可以表示打算、计划、考虑等心理活动,有些‘说’的意义甚至变得很难分析,与其前的x合为一体,成了词内成分。

”接着分成五类,列举了五十多个“x说”:1、“x说”构成的动词:再说心说2、“x说”构成的副词:再说照说不用说可以说应该说难道说按理说一般说依我说俗话说老实说实话说比方说譬如说比如说好比说怎么说再怎么说就是说不说正说本来说还说刚说严格地说具体地说反过来说换句话说总的来说不管怎么说不是我说3、“x说”构成的连词:甭说别说漫说不要说不用说纵说就说或者说与其说······不如说与其说······毋宁说如果说所以说这么说那么说再者说虽然说4、、“x说”构成的话题标记:要说就说5、“x说”构成的话语标记:我说大都作了一些分析。

下面不妨引几条来作些评点:1、“心说韩有福心说,你又错打了主意,我老韩为人滑头点儿,可不至于出卖中国人,这点还能把握住。

(邓友梅《别了,濑户内海!》)‘心说’是一个偏正结构,字面的意思是“在心里说”,实际义为“想”,在句中作谓语。

“心说”中“心”和“说”之间不能插入任何副词性成分,可以看作一个动词。

”评议:这样的分析、论证妥当吗?因为“心说”的“实际义为‘想’”中间“不能插入任何副词性成分”,就能把一个“偏正结构”定作动词吗?按语法化的说法,“说”是行为动词,到了“心说”中就转为心理动词了,意义虚化了。

试谈汉语语法学史研究中的几个问题提要研究汉语语法学史应该从语法学史的共性和个性对立统一的观点出发。

汉语语法学史的研究,特别是在本世纪80年代以来取得了显著成绩。

在这个研究领域里当前存在的主要问题是:中国古代或在《马氏文通》问世以前有没有汉语语法学,根据什么标准评价汉语语法学史实,元代卢以纬的《语助》在汉语语法学史上占有怎样的地位等。

对这些问题进行讨论并逐步取得共识,必将进一步推动汉语语法学史这个学科的发展。

关键词汉语语法学史研究主要问题作为中国文化史有机组成部分的汉语语法学中,具有一般语法学史的共性,又有自己的个性。

这是我们观察和分析汉语语法学史本身以及汉语语法学史研究中出现的各种问题的基本出发点。

我国的汉语语法学史研究,是有成绩的。

特别是在本世纪80年代以来,汉语语法学史的研究有突飞猛进的发展,取得的成果是以往任何时代都不能比拟的。

但是,勿庸讳言,在这个研究领域里,也存在着一些值得引起注意的问题。

诸如,中国古代或在《马氏文通》问世之前有没有汉语语法学,根据什么标准评价汉语语法学史现象或史实,元代卢以纬的《语助》在汉语语法学史上占有怎样的地位等。

这些就是值得引起注意而又相互联系的问题中的几个。

一研究汉语语法学史,遇到的第一个问题就是中国在《马氏文通》问世前有没有作为语言学分支学科的汉语语法学的问题。

综观以往的汉语语法学史论著,对这个问题的回答,意见是不一致的,概括起来有四种不同意见。

第一种意见认为:中国古代没有语法学这门学问,甚至连语法学的观念也没有,语法学是19世纪末从西方引进的,1898年马建忠的《马氏文通》出版后,中国才开始有汉语语法学。

第二种意见认为:中国古代没有比较完整和比较系统的语法学著作,可是这并不等于说中国古代没有语法学,语法学的萌芽自春秋战国时代就产生了。

第三种意见认为:中国古代的语法研究有自身的特点,既然虚词是汉语语法学中的重要内容,那么就该承认虚词的研究具有语法学的性质。

第四种意见认为:作为描写和研究不同语言的语法学,有着鲜明的民族特色,汉语语法学的雏形当以元代卢以纬《语助》问世为标志。

“语法化”研究综观语法化是语言学领域中的一个重要概念,它指的是语言中形式和结构在语境中逐渐固化的过程。

这个过程伴随着语言的发展而演变,并影响着语言的各种层面。

本文将回顾语法化研究的历史,分析语法化的概念、特点、作用,介绍语法化在实际应用中的情况,并对语法化研究的未来进行展望。

一、语法化研究的历史回顾语法化研究的历史可以追溯到20世纪初。

自Humboldt和Jakobson 等学者首次提出“语法化”这个概念以来,语法化研究已经经历了百年的发展历程。

在过去的百年中,语法化研究从早期的语用学和语义学角度,逐渐拓展到认知语言学、历史语言学等多个领域。

研究方法也从单一的静态描写向动态的、历时的方向转变。

二、语法化的理论分析1、语法化的概念语法化是指语言中形式和结构在语境中逐渐固化的过程。

这个过程伴随着语言的发展而演变,使得语言的形式和结构逐渐变得更为稳定和一致。

2、语法化的特点语法化的特点包括抽象性、稳定性和系统性。

抽象性指的是语法化的过程不依赖于具体的语境,而是基于语言的整体语境进行归纳和总结。

稳定性指的是语法化的形式和结构在长时间内保持不变,具有一定的传承性。

系统性指的是语法化的过程并非孤立的,而是与语言的其它层面相互、相互影响。

3、语法化的作用语法化在语言的发展和演化中起着至关重要的作用。

首先,语法化使得语言的表达更加高效和明确,减少了歧义和模糊性。

其次,语法化使得语言的形式和结构更加规范化,有助于语言的传承和发展。

此外,语法化还使得语言更加适应不同的交际环境,提高了语言的多样性和灵活性。

三、语法化实证研究及应用1、语言教学中的应用语法化在语言教学中的应用已经得到了广泛的认可。

通过研究语法化的过程和机制,教师可以更好地理解语言的形式和结构,从而更有效地教授学生掌握语言知识。

此外,通过对母语者和非母语者语法使用的研究,可以为二语习得提供重要的参考。

2、翻译中的应用翻译中的语法化研究可以帮助译者更好地理解和处理源语言和目标语言之间的差异。

语法化研究的若干问题

近二十年来,国内外有关语法化的研究和报道日益增多,但对一些问题有不同的表述或分歧。

本文对一些热门话题进行了整理,以供参考。

1语法化研究的目的和定义

语法化一般被定义为一个词语或若干个词语成为语法语素的过程,在此过程中这些词语的配置和功能被改变了。

试见较早的定义,语法化存在于词汇语素进而为语法语素,或从较低的语法地位进而为具有较高的语法地位,即从派生构形成分进而为曲折构形成分,其范围有所增加。

196569

人们之所以接受这样的定义,主要受到最先使用语法化一词的1912的影响,他对语法化的过程主要理解为一个词语成为附着语素,一个附着语素成为词缀,以至于一个词缀成为另一个不能进一步细分析的语素。

显然,这类定义失之过窄,它忽视了有些成分对结构的影响。

如在许多语言中,双小句并列结构可以合成一个从属结构。

&1995172-191下面是两作者的举例。

1→

因此,现在人们更多地开始接受语法化应当包括创立新结构的观点。

如在我去商店中不应看作是语法化,而要动词跟在之后才算,如在这样的句子中,应看作是语法化。

这就涉及对语法化定位的问题。

在这个问题上,我认为2019谈得比较清楚,他指出,所有的语言学理论都是为了阐明人类语言的语法的实质。

但在回答什么是语法的实质这个问题时,便有必要了解语言是如何获得语法的?正是对这一问题的关心导致了开展和深入语法化理论的研究,即探讨语法得以建立的过程。

语法不是静态的,封闭的,或自立的系统。

一种语言的语法,总是受到语言使用的影响,不时引起变化。

汉语语法化研究的当前课题一、本文概述《汉语语法化研究的当前课题》一文旨在深入探讨汉语语法化研究的最新进展和核心议题。

语法化研究作为语言学的一个重要分支,对于理解语言的发展和变化,特别是汉语这种具有丰富历史和文化背景的语言来说,具有深远的意义。

本文将从汉语语法化研究的背景、现状、发展趋势以及面临的挑战等方面进行全面概述,以期为读者提供一个清晰的研究框架和深入的思考空间。

在背景部分,本文将简要回顾汉语语法化研究的历史沿革,分析汉语语法化现象的形成机制和特点,以及这些现象对汉语语言结构和表达方式的影响。

在现状部分,本文将梳理当前汉语语法化研究的主要领域和热点问题,包括词汇语法化、句法语法化、语用语法化等方面,并介绍国内外学者在这些领域取得的重要成果。

在发展趋势部分,本文将探讨汉语语法化研究未来的发展方向,包括研究方法的创新、跨语言对比研究的加强、语料库建设的完善等方面。

同时,本文还将关注新技术在汉语语法化研究中的应用,如自然语言处理、机器学习等,以及这些技术如何推动研究方法的革新和研究成果的突破。

在面临的挑战部分,本文将分析当前汉语语法化研究面临的问题和困难,如语料收集的困难、理论框架的局限性、跨学科合作的挑战等。

本文还将提出针对这些问题的解决方案和建议,以促进汉语语法化研究的深入发展。

《汉语语法化研究的当前课题》一文旨在全面概述汉语语法化研究的现状和未来发展趋势,分析面临的挑战和困难,并提出相应的解决方案和建议。

本文希望通过这一研究,为汉语语法化研究的进一步深入和发展提供有益的参考和启示。

二、汉语语法化研究的基本理论汉语语法化研究的基本理论主要围绕着语法化的定义、机制、动因和路径等核心问题展开。

关于语法化的定义,学者们普遍认为,语法化是指语言中实词或短语在一定的语言环境中,由于长期的语言使用习惯而逐渐失去其原有的词汇意义,转而获得某种语法功能的过程。

这一过程中,词汇项的意义变得越来越抽象,直至完全虚化,只保留语法意义。

语法化研究的若干问题语法化研究的若干问题借以使词汇项和结构进入某种语言环境以表示语法功能的演变,一旦这些词汇项和结构发生了语法化,它们继续发展出新的语法功能。

近二十年来,国内外有关语法化的研究和报道日益增多,但对一些问题有不同的表述或分歧。

本文对一些热门话题进行了整理,以供参考。

1.语法化研究的目的和定义语法化一般被定义为一个词语或若干个词语成为语法语素的过程,在此过程中这些词语的配置和功能被改变了。

试见较早的定义,“语法化存在于词汇语素进而为语法语素,或从较低的语法地位进而为具有较高的语法地位,即从派生构形成分进而为曲折构形成分,其范围有所增加。

”(Kurylowicz 1965:69)人们之所以接受这样的定义,主要受到最先使用“语法化”一词的Meillet(1912)的影响,他对语法化的过程主要理解为一个词语成为附着语素,一个附着语素成为词缀,以至于一个词缀成为另一个不能进一步细分析的语素。

显然,这类定义失之过窄,它忽视了有些成分对结构的影响。

如在许多语言中,双小句并列结构可以合成一个从属结构。

(Harris & Campbell 1995:172-191)下面是两作者的举例。

(1) I saw that.He came. →I saw that he came.因此,现在人们更多地开始接受语法化应当包括创立新结构的观点。

如going to在Im going to the store(我去商店)中不应看作是语法化,而要动词跟在to之后才算,如在Im going to help you这样的句子中,going to应看作是语法化。

这就涉及对语法化定位的问题。

在这个问题上,我认为Bybee(2002)谈得比较清楚,他指出,所有的语言学理论都是为了阐明人类语言的语法的实质。

但在回答“什么是语法的实质”这个问题时,便有必要了解“语言是如何获得语法的?”正是对这一问题的关心导致了开展和深入语法化理论的研究,即探讨语法得以建立的过程。

汉语语法研究所面临的挑战汉语语法研究一直是中国语言学领域的重要课题。

在过去的几十年,汉语语法研究取得了长足的进展,但也面临着许多挑战。

本文将探讨汉语语法研究所面临的问题及其原因,并提出相应的解决方案。

来了解一下汉语语法研究的现状。

近年来,汉语语法研究逐渐深入,研究者们对汉语语法的认知也越来越深刻。

然而,汉语语法研究仍然存在一些问题,比如语法规则不够完备、语言使用习惯等因素,这些都给汉语语法研究带来了不小的挑战。

针对这些问题,我们分析一下原因。

汉语语法规则不够完备是一个重要原因。

与英语等印欧语言相比,汉语的语法规则更加灵活,丰富多样的表达方式给语法研究带来了很大的困难。

语言使用习惯也是影响汉语语法研究的一个重要因素。

不同地域、不同社会背景的语言使用习惯存在差异,这给汉语语法的通用性带来了挑战。

为了解决这些问题,我们可以提出一些相应的对策。

完善汉语语法规则是当务之急。

借鉴英语等印欧语言的语法规则,结合汉语自身的特点,制定更加完善的语法规则体系,将有助于深化汉语语法研究。

改变语言使用习惯也需要重视。

加大对普通话的推广力度,倡导规范的语言使用,有助于提高汉语语法的通用性。

汉语语法研究虽然面临许多挑战,但只要我们积极应对,制定科学的研究方法和对策,就能够推动汉语语法研究取得更大的进展。

未来的汉语语法研究应该更加注重跨语言的比较研究,以及语言使用习惯和语言认知的深入研究,相信这些方向将为汉语语法研究带来更多的突破。

汉语作为一门博大精深的语言,其主观性构成了丰富多样的文化内涵。

对于汉语学习者来说,了解汉语的主观性并掌握汉语语法,将有助于更好地理解和使用汉语。

本文将从汉语的主观性及汉语语法教学的重要性两个方面,探讨两者的关系及对汉语学习的促进。

汉语的主观性表现在很多方面。

在口语表达中,人们往往会使用带有情感色彩的措辞来传达自己的态度和情感。

例如,我们常常会使用“真的很好吃”来形容一道美食,其中“很好吃”就带有明显的正面情感色彩。

汉语语法化研究中应重视的若干问题一、本文概述汉语语法化研究是语言学领域中的一个重要分支,旨在探索汉语中语法形式和语法意义的历史演变过程。

本文旨在强调在汉语语法化研究中应重视的若干问题,以期推动该领域的深入发展。

我们将首先回顾汉语语法化研究的历史和现状,然后提出一系列在研究中应关注的重要问题,包括语法化过程的机制、语法化与其他语言现象的关系、以及汉语语法化研究的方法论等。

通过深入探讨这些问题,本文旨在促进汉语语法化研究的系统性和科学性,为未来的研究提供有益的参考和启示。

二、汉语语法化研究的重要性在汉语语言学研究中,语法化研究占据着举足轻重的地位。

它不仅关系到我们对汉语本质特征的理解,也深刻影响着我们对汉语历史演变的把握。

因此,重视汉语语法化研究具有多方面的重要性。

语法化研究有助于深化我们对汉语语言系统的认识。

汉语作为一种孤立语,其语法特点与欧洲语系存在显著差异。

通过深入研究汉语语法化的过程和机制,我们可以更加清晰地揭示汉语语法的独特性和复杂性,从而丰富和发展语言学理论。

语法化研究对于汉语教学和语言应用具有重要意义。

在汉语教学中,语法知识是学习者必须掌握的基础内容之一。

通过语法化研究,我们可以更加准确地把握汉语语法的演变规律,为汉语教学提供更加科学、系统的理论依据。

同时,在跨语言交际和机器翻译等领域,语法化研究也发挥着不可替代的作用。

语法化研究还具有重要的历史和文化价值。

汉语作为世界上使用人数最多的语言之一,承载着丰富的历史和文化信息。

通过语法化研究,我们可以深入了解汉语的历史演变过程,揭示汉语与中华文化之间的互动关系,为汉语的历史和文化研究提供有力支持。

汉语语法化研究在深化汉语语言系统认识、促进汉语教学和语言应用、以及推动汉语历史和文化研究等方面都具有重要意义。

因此,我们应该高度重视汉语语法化研究,不断提升研究水平和质量,为汉语语言学的发展做出更大贡献。

三、汉语语法化研究中的若干问题在汉语语法化研究的过程中,我们不可避免地会遇到一些问题和挑战。

初中英语写作中语法运用存在的问题及对策研究摘要:针对初中学生在英语写作中语法运用存在的问题,教师们可以通过对学生词块意识的培养、词汇句型语法的积累、英语思维的训练和加强的范文背诵仿写等,来弥补学生语法运用的不足,解决学生存在的语法运用问题。

关键词:初中英语;写作教学;语法运用;问题对策语法是学生学习的重要部分,其与写作教学一样,都可以反映出学生真实的知识学习情况。

在初中英语写作教学中,不难发现学生们存在许多语法运用方面的问题,这些问题使得学生创作出来的文章漏洞百出,缺乏灵魂。

此时,初中英语教师要在讲解教材内容的基础上,重点讲解语法知识,从多种角度来介绍语法,更是要抓住学生的兴趣,凸显教学中的重难点。

学生们要通过对语法知识的深入学习,改正一系列写作中语法运用的问题,尽可能的提升作文质量[1]。

一、初中英语写作教学语法运用存在的问题写作是英语学习过程中缺一不可的输出语言的重要技能。

就目前的初中英语写作教学来看,英语写作存在许多问题,这些问题体现在各个方面,其中语法运用是最严重的问题之一。

而语法运用的错误表现在三个层次,一是包括了各种拼写、书写和发音错误的本体错误;二是包括了词汇错误的文本错误;三是包括了句子结构连贯和句子连接关联词错误的语篇错误。

许多学生们在书面表达中,并没有认识到英语中的语言规范和语法规则,以致写出来的作文不够标准。

就拿名词来说,若以不同角度分类名词,可以依据构词法分类,分为简单名词、复合名词和派生名词。

可以以词汇意义为依据分类,分为普通名词和专有名词。

而其中的普通名词又可以进一步细致划分为个体名词,如boy、house、tiger等;集体名词,如family、team和police;物质名词以及抽象名词。

也可以以语法意义为依据分类,分为可数名词和不可数名词,可数名词有单复数形式。

许多学生在应用不同名词时,要么忽视掉名词的特性,要么没有注意单复数的应用。

这样的情况,都会使得其在语法运用方面出现错误。

储泽祥 谢晓明:汉语语法化研究中应重视的若干问题汉语语法化研究中应重视的若干问题Ξ储泽祥 谢晓明提要 本文主要以“得”的语法化过程为例,说明汉语语法化研究中应重视的若干问题,主要包括:(1)与语法化定义有关的问题,语法化应是与某个语法范畴和语法意义相联系的、相对稳定的表述形式的历时形成过程;(2)语法化研究应继承形式与意义相结合的传统做法,应重视句法环境和语用条件对语法化的作用;(3)语义俯瞰与虚词的涵盖义,实词虚化的过程,就是细节义损失的过程;(4)语法化与配价,与语法化过程相伴随的是配价能力的减弱;(5)语法化与方言,方言及方言本身的语法化现象,对共同语的语法化研究有重要的启示作用。

关键词 语法化 语义俯瞰 细节与涵盖 配价 形式与意义○ 引言语法化属历史语法学的范围,主要探讨与某一语法范畴或语法意义相联系的相对稳定的表述形式的形成过程。

汉语学者历来重视这方面的研究,王力的《汉语史稿》(1958)、太田辰夫的《中国语历史文法》(1958)是这方面的代表性著作。

在王力(1958)中可以看到与语法化相关的论述:“当数词和单位词放在普通名词后面的时候,它们的关系是不够密切的;后来单位词移到了前面,它和名词的关系就密切起来,渐渐成为一种语法范畴。

”(1996年修订本,240—241页)近年来,国外功能主义的语法研究逐渐和历史语法的研究结合起来,在语法化这个问题上找到了契合点,形成共时研究与历时研究相结合的新趋向,国内也呈现出这种局面。

也就是说,无论国内、国外,语法化问题都是研究的热点之一。

在语法化方面,以下几点已逐渐达成共识:(1)语法化的主体内容是句法化、形态化,由于汉语形态不发达,句法化(尤其是实词虚化)就成了汉语语法化研究的中心内容。

(2)语法化大多是有理据的,有动因、有机制,语言的经济性、象似性、明晰性以及说话者的目的、语用推理等,都是影响语法化的重要因素。

(3)语法化是逐渐变化的过程。

(4)语法化是单向性为主的(从实到虚,从比较虚到更虚),但也有少数情况是从更虚到比较虚的,如从“N所+名”到“N+所+名”的过程中,“所”通过重新分析从词缀变成了结构助词。

“语法化”研究综观一、本文概述“语法化”研究是语言学领域中的一个重要课题,它关注语言在使用过程中发生的结构性变化,特别是词汇和短语如何逐渐获得语法功能,以及语法形式如何随着时间的推移而演变。

本文旨在综观“语法化”研究的现状和发展趋势,通过对相关理论和实证研究的梳理,揭示语法化现象的本质和规律,以期对语言演变和语言习得的理解提供新的视角和启示。

文章将首先介绍语法化研究的基本概念和研究范围,然后概述语法化理论的发展历程和主要流派,接着分析语法化研究的实证方法和研究成果,最后探讨语法化研究的未来发展方向和可能面临的挑战。

通过本文的阐述,读者可以对“语法化”研究有一个全面而深入的了解,为深入研究语言演变和语言规律提供有益的参考。

二、语法化理论的发展历程“语法化”这一概念自提出以来,就一直是语言学界的研究热点,其发展历程可谓源远流长。

早期的语法化研究,多侧重于语言现象的描述和分类,缺乏系统的理论框架。

然而,随着语言学研究的深入,语法化理论逐渐形成了较为完善的体系,并经历了从描述性到解释性的转变。

在20世纪中期,一些学者开始尝试用语法化理论来解释语言现象背后的规律,如语言的演变、词汇的扩展等。

这些研究不仅深化了我们对语言现象的认识,也为后来的语法化研究提供了重要的理论支撑。

进入20世纪后期,语法化研究逐渐形成了多元化的研究视角和方法。

一方面,一些学者从历时角度探讨了语法化的过程和机制,揭示了语法化现象的动态性和渐进性;另一方面,也有学者从共时角度分析了语法化现象的特点和规律,强调了语法化现象的普遍性和系统性。

进入21世纪,随着认知语言学、功能语言学等新兴语言学理论的兴起,语法化研究也开始与这些理论相结合,形成了更加深入和全面的研究视角。

这些新兴理论不仅为语法化研究提供了新的研究方法和思路,也为我们更深入地理解语法化现象提供了可能。

语法化理论的发展历程经历了从描述性到解释性、从单一视角到多元化视角的转变。

未来,随着语言学研究的不断深入和发展,语法化研究必将继续拓展其研究领域和方法,为我们更深入地认识和理解语言现象提供新的视角和思路。

构式语法理论研究中需要澄清的一些问题一、本文概述构式语法理论是语言学领域中的一个重要分支,它强调语言结构中的非词汇元素在语法解释中的作用。

自构式语法理论诞生以来,它就在语言学研究中占据了重要的地位,为我们理解语言的多样性和复杂性提供了新的视角。

然而,尽管构式语法理论具有强大的解释力,但在其发展过程中也出现了一些需要澄清的问题。

本文旨在探讨构式语法理论研究中需要澄清的一些关键问题,以期推动该理论的进一步发展和完善。

在本文中,我们将首先回顾构式语法理论的基本概念和原则,以明确其核心观点和研究范围。

随后,我们将重点讨论构式语法理论中的一些核心问题,如构式的定义和分类、构式的习得和加工机制以及构式与其他语言现象的关系等。

通过对这些问题的深入探讨,我们将揭示构式语法理论中存在的争议和难点,并提出相应的解决方案或研究路径。

我们将总结本文的主要观点和结论,并强调未来研究的方向和重点。

我们希望通过本文的阐述,能够为构式语法理论的发展提供有益的参考和启示,推动语言学研究的不断深入和发展。

二、构式与构式语法的基本概念在讨论构式语法理论时,首先需要明确“构式”和“构式语法”这两个基本概念。

构式,作为语言学的核心概念,指的是语言中的基本单位,它可以是一个词、一个短语,也可以是一个句子,甚至是一个更大的语言结构。

构式不是简单地由它的组成部分推导出来的,而是具有自己的独立意义和功能。

换句话说,构式的意义并不能完全通过其组成部分的意义来预测,这就是所谓的“构式的不可预测性”。

构式语法,则是一种语言理论,它强调语言中的构式是语言理解和生成的基本单位。

构式语法理论主张,语言中的每一个构式,无论大小,都有其独特的意义和功能,这些意义和功能并非由其组成部分简单推导出来,而是构式本身所固有的。

这种理论突破了传统的基于规则的语言学观点,强调了语言使用的多样性和灵活性。

在构式语法理论中,构式被视为语言知识的核心,而语言的使用和理解则被视为构式的选择和组合过程。

语法化研究的若干问题

语法化研究是一门探讨语言发展与演变的学科,其重要性日益凸显。

语法化研究语言符号、表达式和语篇中出现的语言结构与使用规约的演变,为语言演化、语言习得、语言教学以及跨文化交流等领域提供了重要的理论支撑与实践指导。

然而,语法化研究仍存在若干问题与挑战,本文将就这些问题进行探讨。

首先,语法化研究中存在的问题之一是研究方法的科学性。

以往的研究方法主要基于内省式观察和经验总结,缺乏对语法化过程进行全面、系统和科学的描写与研究。

此外,语法化研究还面临着理论框架与研究范式的不足。

尽管语法化研究已取得了一定的成果,但仍需进一步完善理论体系与研究范式,以适应语言发展的多样性。

其次,语法化研究的现状显示出多领域交融的特点。

语法化研究涉及语言学、计算机科学、认知科学等多个领域。

在语法化研究中,不同领域的学者从不同的角度对语法化现象进行探讨,但各领域之间的交流与合作仍显不足。

此外,语法化研究还存在着一定的地域不平衡性,主要表现为以欧洲和北美为中心的研究格局,而亚洲和其他地区的研究力量相对薄弱。

为解决上述问题,本文将采用多学科交叉的研究方法。

具体而言,我

们将运用语料库语言学、句法分析、语义分析等学科的研究手段,对语法化现象进行全面、系统的分析。

此外,我们还将借鉴计算机科学中的自然语言处理技术和认知科学中的认知语言学理论,为语法化研究提供更为深入的视角。

通过对语料库数据的分析和归纳,我们发现语法化现象在不同语言中呈现出差异性和相似性。

例如,英语中存在大量的被动语态句法结构,而汉语中则更多地使用主动语态。

此外,英语和汉语的时态和体态系统也存在着明显的差异。

这些差异反映了不同语言之间的特异性,同时也为语法化研究提供了新的思路和研究方向。

展望未来,语法化研究将迎来更多的发展机遇和挑战。

随着计算机技术和大数据分析的不断发展,语法化研究将有望实现更为精准、系统和全面的描写与分析。

此外,随着全球化和跨文化交流的日益频繁,语法化研究将更加语言接触与变异、语言与文化传播以及二语习得等领域的问题。

总之,语法化研究是一门具有重要意义的学科,为语言学、计算机科学、认知科学等多个领域提供了宝贵的理论资源和实践指导。

然而,语法化研究仍面临着研究方法的科学性、理论框架与研究范式的不足等问题与挑战。

通过采用多学科交叉的研究方法、完善理论体系与研

究范式以及加强不同领域之间的交流与合作,语法化研究将有望实现更为全面、系统和深入的探讨,为人类的语言发展与演化提供更为丰富的理论支撑与实践指导。

在汉语语法化研究中,首先要的是语法化现象的产生原因。

一般情况下,语法化现象的产生与语言接触、语言使用和语言演化等因素密切相关。

例如,在古汉语中,虚词“之”最初是作为代词使用的,后来逐渐演变为一个助词,表示所属关系。

这可能与古汉语的发展过程有关,也可能与人们使用语言的习惯有关。

通过对这些现象的研究,我们可以更好地了解汉语的演化历程和规律。

其次,语法化程度的测量方式也是汉语语法化研究中的一个重要问题。

语法化程度通常可以通过对语料库的统计分析得出,也可以通过比较不同方言或不同历史时期的语料来得出。

这些方法都有一定的局限性,如样本大小、方言差异和历史时期的选择等。

因此,我们需要更加重视研究方法的科学性和客观性,以便更好地反映语法化现象的真实情况。

另外,对于语法化现象的研究也需要重视跨语言比较。

通过比较汉语和其他语言的语法化现象,我们可以更好地了解语言的共性和个性。

例如,在许多语言中都存在“动词短语+时态助词+动词”的句法结构,

这种结构在汉语中也存在,但在使用频率和分布上存在差异。

这种跨语言比较可以帮助我们更好地理解语法化现象的本质。

最后,本文认为,汉语语法化研究需要更多地本土化和国际化相结合的问题。

本土化研究可以深入挖掘汉语的语法特点和发展规律,而国际化研究则可以将汉语放在全球范围内进行比较和。

通过这种结合,我们可以更好地理解汉语的地位和作用,同时也可以为国际语言学界提供更多有益的研究素材和方法。

总之,汉语语法化研究是一个充满活力和挑战的领域。

通过对这些问题的探讨,我们可以更好地理解汉语的语法特点和演化规律,为未来的研究提供更多有益的启示。

未来,汉语语法化研究需要继续本土化和国际化相结合的问题,同时也要不断拓展新的研究领域和方法,以适应语言学研究的不断发展和变化。

本文将探讨语法化的单向性问题,即语言在朝着更加规范化的方向发展的也存在着一些不符合规范的现象。

我们将通过分析单向性和双向性之间的区别,帮助读者更好地理解语法化的过程。

在语言的发展过程中,语法化是一个不可避免的趋势。

语法化是指语言在不断发展变化的过程中,某些词汇和表达方式逐渐失去其原有的意义和功能,变成语法的一部分。

这个过程是受到社会、文化和认知

等多种因素的影响。

在语法化的过程中,语言逐渐朝着更加规范化、精确化和效率化的方向发展。

然而,语法化并非完全符合规范。

在语法化的过程中,往往会出现一些不符合规范的现象,这些现象被称为双向性问题。

双向性问题是指语言在朝着两个不同的方向发展的过程中,既符合规范,又不符合规范。

这些现象给语言使用者带来了很大的困惑,也给语言规范化和教学带来了很大的挑战。

举一个例子,英语中的进行时态“be doing”在使用过程中很容易混淆。

在规范语法中,“be doing”表示动作正在进行,但在一些特殊情况下,它也可以表示动作将要发生或经常发生。

这种用法往往让学习者感到困惑,因为它不符合规范语法中的使用规则。

单向性和双向性的区别在于语法化过程中出现的变异方向不同。

单向性是指语言朝着更加规范化的方向发展,而双向性则是指语言在朝着两个不同的方向发展,既符合规范,又不符合规范。

在单向性语法化中,词汇和表达方式逐渐失去其原有的意义和功能,变成语法的一部分,而在双向性语法化中,同样的词汇和表达方式可能同时具有不同的意义和功能。

对于语法化的单向性问题,我们应该认识到这种趋势是不可避免的,

它是语言发展的自然规律。

然而,我们也应该意识到双向性问题给语言使用带来的挑战,特别是在语言教学和规范制定方面。

为了解决这些问题,我们需要更加深入地研究语法化的过程和规律,以便更好地理解和掌握语言的变化和发展。

在实际生活中,我们应该尽量遵循规范语法,避免使用不符合规范的语言表达方式。

我们也需要语言的实际使用情况,理解双向性问题的存在和影响,以便更好地交流和理解。

总之,语法化的单向性和双向性问题都是语言发展过程中不可避免的现象。

通过深入研究和理解这些现象,我们可以更好地掌握语言的变化和发展规律,为语言的使用、教学和规范制定提供更加可靠的依据。