抗震课程设计--建筑结构抗震设计

- 格式:doc

- 大小:892.00 KB

- 文档页数:30

抗震设计课程设计计算书一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握抗震设计的基本原理和方法,能够运用相关知识对建筑结构进行抗震设计。

具体目标如下:1.掌握地震波的产生和传播原理。

2.了解地震动的特性及其对结构的影响。

3.掌握结构动力学的基本理论。

4.学习抗震设计的基本原则和方法。

5.熟悉抗震设计规范和标准。

6.能够进行地震波的时程分析。

7.能够运用结构动力学理论进行抗震计算。

8.能够根据抗震设计原则进行建筑结构的抗震设计。

9.能够正确运用抗震设计规范进行设计。

情感态度价值观目标:1.培养学生对地震安全的关注和责任感。

2.培养学生对科学研究的兴趣和好奇心。

3.培养学生团队合作和沟通的能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.地震工程基本概念:地震的产生、传播和特性。

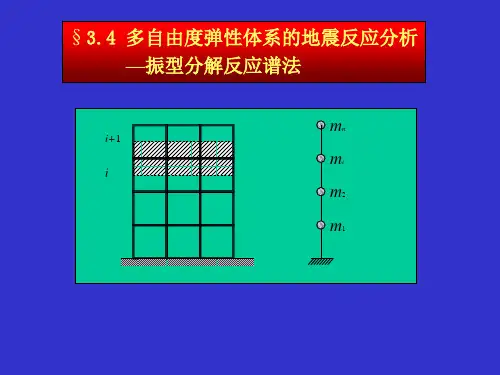

2.结构动力学基本理论:地震波的时程分析、结构的动力响应计算。

3.抗震设计原则和方法:结构体系的抗震设计、抗震设计的计算方法。

4.抗震设计规范和标准:我国抗震设计规范、国际抗震设计标准。

5.抗震设计案例分析:分析实际工程项目中的抗震设计案例,学习抗震设计的实际应用。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学:1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握地震工程的基本概念和理论。

2.案例分析法:分析实际工程项目中的抗震设计案例,使学生了解抗震设计的实际应用。

3.实验法:进行结构动力特性测试和抗震性能试验,使学生更好地理解抗震设计原理。

4.讨论法:学生进行小组讨论,培养学生的团队合作和沟通能力。

四、教学资源为了支持本课程的教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的抗震设计教材作为主要教学资源。

2.参考书:提供相关的专业书籍,供学生深入学习和参考。

3.多媒体资料:制作课件、教学视频等,以直观的方式展示地震工程的基本概念和理论。

4.实验设备:准备结构动力特性测试和抗震性能试验所需的实验设备,为学生提供实践操作的机会。

多层框架抗震课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解多层框架结构的基本概念和抗震原理;2. 学生能掌握多层框架抗震设计的基本要求和步骤;3. 学生能了解我国建筑抗震设计规范中关于多层框架抗震的相关规定。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析多层框架结构的抗震性能;2. 学生能够根据实际情况,提出合理的多层框架抗震设计方案;3. 学生能够通过计算和分析,评估多层框架结构的抗震性能。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对建筑抗震设计的兴趣,提高他们的专业素养;2. 增强学生的安全意识,使他们认识到抗震设计在建筑领域的重要性;3. 培养学生的团队协作精神,提高他们解决实际问题的能力。

课程性质:本课程属于土木工程专业课程,旨在帮助学生掌握多层框架抗震设计的基本知识和技能。

学生特点:学生已具备一定的结构力学和建筑材料知识,具备初步的分析和解决问题的能力。

教学要求:结合课本内容,注重理论与实践相结合,通过实例分析、课堂讨论等形式,提高学生的实际操作能力。

将课程目标分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。

二、教学内容1. 多层框架结构概述- 结构类型及特点- 抗震设计基本原理2. 多层框架抗震设计要求与步骤- 抗震设计目标与原则- 抗震设计基本步骤- 我国建筑抗震设计规范相关内容3. 多层框架结构抗震性能分析- 结构力学分析方法- 抗震性能评价指标- 抗震性能影响因素4. 多层框架抗震设计方案- 抗震体系设计- 结构构件设计- 连接节点设计5. 抗震性能评估与优化- 抗震性能评估方法- 抗震优化设计策略- 抗震加固措施6. 实例分析- 真实案例介绍- 抗震设计分析- 抗震性能评估教学内容安排与进度:第一周:多层框架结构概述第二周:多层框架抗震设计要求与步骤第三周:多层框架结构抗震性能分析第四周:多层框架抗震设计方案第五周:抗震性能评估与优化第六周:实例分析教材章节关联:《土木工程抗震设计》第三章:多层框架结构抗震设计《建筑抗震设计规范》相关章节内容教学内容确保科学性和系统性,结合课程目标,通过以上安排,使学生全面掌握多层框架抗震设计的相关知识和技能。

工程结构抗震课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解工程结构抗震的基本原理,掌握抗震设计的基本概念和方法。

2. 学习各类建筑结构的抗震特点,了解不同结构类型的抗震性能。

3. 掌握我国抗震设防标准,了解抗震设防等级的划分。

技能目标:1. 能够运用所学知识,分析建筑结构的抗震需求,提出合理的抗震设计方案。

2. 学会使用相关软件进行工程结构抗震分析,具备一定的抗震设计能力。

3. 能够针对特定工程,编制抗震设计方案,并进行简要的抗震评估。

情感态度价值观目标:1. 培养学生的安全意识,使其认识到工程结构抗震的重要性。

2. 增强学生的团队合作精神,提高沟通协调能力。

3. 激发学生对土木工程事业的热爱,培养其从事相关工作的责任感。

本课程针对高中年级学生,结合学科特点和教学要求,注重理论与实践相结合,旨在提高学生的工程结构抗震设计能力。

课程目标具体、可衡量,以便学生和教师在教学过程中明确预期成果。

通过本课程的学习,学生将掌握工程结构抗震知识,具备实际操作技能,同时培养正确的价值观和安全意识。

为实现课程目标,将分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。

二、教学内容1. 抗震原理概述:介绍地震波、地震作用、抗震设防目标等基本概念。

- 教材章节:第一章 地震与抗震基本概念2. 抗震设计方法:讲解静力法、反应谱法、时程分析法等抗震设计方法。

- 教材章节:第二章 抗震设计方法3. 建筑结构类型及抗震特点:分析框架结构、剪力墙结构、筒体结构等不同结构类型的抗震性能。

- 教材章节:第三章 建筑结构类型及抗震特点4. 抗震设防标准与等级:阐述我国抗震设防标准,介绍抗震设防等级的划分及应用。

- 教材章节:第四章 抗震设防标准与等级5. 抗震设计案例分析:选取典型工程案例,分析其抗震设计要点及措施。

- 教材章节:第五章 抗震设计案例分析6. 抗震设计软件应用:学习使用PKPM、ETABS等抗震设计软件,进行工程结构抗震分析。

- 教材章节:第六章 抗震设计软件应用7. 实践操作与团队协作:分组进行抗震设计方案编制,培养学生的实际操作能力和团队协作精神。

抗震结构设计课程设计心得一、课程目标知识目标:通过本课程的学习,使学生掌握抗震结构设计的基本原理和方法,了解各类抗震结构的优缺点,以及我国建筑抗震设计规范的相关要求。

此外,学生能运用所学知识分析简单抗震结构的受力情况,并对其进行优化设计。

技能目标:培养学生运用计算机辅助设计软件(如CAD、PKPM等)进行抗震结构设计的能力,提高学生解决实际工程问题的能力。

同时,通过课程设计实践,使学生掌握抗震结构设计的基本流程和技巧,具备一定的团队合作和沟通协调能力。

情感态度价值观目标:激发学生对土木工程专业的兴趣和热情,培养其严谨的科学态度和良好的职业道德。

使学生认识到抗震结构设计在保障人民生命财产安全中的重要性,增强其社会责任感和使命感。

课程性质:本课程为土木工程专业高年级的专业选修课,具有较强的实践性和应用性。

结合学生特点和教学要求,课程目标旨在使学生将理论知识与实际工程相结合,提高其解决实际问题的能力。

学生特点:学生已具备一定的结构力学、材料力学、混凝土结构基本理论等基础知识,具有一定的分析问题和解决问题的能力。

在教学过程中,需关注学生的个体差异,因材施教,提高其自主学习能力。

教学要求:根据课程目标,将教学内容分解为具体的学习成果,采用案例教学、讨论式教学等方法,引导学生积极参与课程设计,培养其创新精神和实践能力。

同时,注重过程评价,全面评估学生的学习成果。

二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分:1. 抗震结构设计原理:介绍抗震结构设计的基本概念、目标和原则,分析各类抗震结构的优缺点,如框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等。

2. 抗震设计规范:学习我国建筑抗震设计规范,了解规范中关于抗震设防、地震作用、结构分析、抗震措施等方面的要求。

3. 抗震结构计算方法:教授结构力学在抗震结构设计中的应用,如地震作用计算、内力分析、位移计算等。

4. 抗震结构设计方法:学习抗震结构的设计流程和技巧,包括结构选型、抗震等级确定、截面设计、配筋设计等。

《建筑结构抗震设计》课后练习题及解答第1章绪论1、震级和烈度有什么区别和联系?震级是表示地震大小的一种度量,只跟地震释放能量的多少有关,而烈度则表示某一区域的地表和建筑物受一次地震影响的平均强烈的程度。

烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度、距离震中的远近以及地震波通过的介质条件等多种因素有关。

一次地震只有一个震级,但不同的地点有不同的烈度。

2.如何考虑不同类型建筑的抗震设防?规范将建筑物按其用途分为四类:甲类(特殊设防类)、乙类(重点设防类)、丙类(标准设防类)、丁类(适度设防类)。

1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。

2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。

同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。

同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。

4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。

一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

3.怎样理解小震、中震与大震?小震就是发生机会较多的地震,50年年限,被超越概率为63.2%;中震,10%;大震是罕遇的地震,2%。

4、概念设计、抗震计算、构造措施三者之间的关系?建筑抗震设计包括三个层次:概念设计、抗震计算、构造措施。

概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。

他们是一个不可割裂的整体。

《建筑结构抗震》课程标准1.课程说明《建筑结构抗震》课程标准课程编码:23010019承担单位:建筑工程学院制定:制定日期〔2022.10.08〕审核〔建筑工程学院专业指导委员会〕审核日期〔2022.10.23〕批准〔〕批准日期〔2022.10.23〕(1)课程性质:本门课程是建筑工程工程技术专业的必修课。

(2)课程任务:主要针对施工员、质检员及安全员等岗位开设,主要任务是培养学生在相关岗位上的关于一般工业与民用建筑结构抗震的方法;能领会结构设计意图,正确处理施工及工程管理中常见的结构抗震问题,通过实践环节培养学生的工程实践能力和创新能力,并为后继专业课提供材料的基础知识和理论。

(3)课程衔接:在课程设置上,前导课程有《建筑力学》、《建筑构造》、《钢筋混凝土结构》、《钢结构》、《土力学与地基基础工程》;后续课程有《质量事故分析》、《工程监理》和《毕业综合实训》。

2.学习目标通过学习本课程,使学生掌握房屋结构抗震的基本知识,从而初步具备懂得一般工业与民用建筑结构抗震的方法;能领会结构设计意图,正确处理施工及工程管理中常见的结构抗震问题。

通过实践环节培养学生的工程实践能力和创新能力,并为工作提供结构抗震的基础知识和理论。

引导学生积极思考、乐于实践,注重学生德智体全面发展;培养学生发现、分析和解决问题的基本能力及团队协作精神和创新能力。

本课程要求学生通过对场地土、场地类别划分、抗液化措施与地基基础抗震验算方法的学习,使学生具备对天然地基与桩基础进行抗震验算的能力,并且能用计算简图和计算书来表达验算过程;通过对结构基本周期、地震系数、地震作用效应与“三水准两阶段设计方法”的学习,使学生具有多质点弹性体系水平地震作用计算及结构抗震验算的能力,并且能用计算简图和计算书来表达验算过程;通过对钢筋混土框架结构震害特点、房屋选型、结构布置及抗震验算方法的学习,使学生具备对多层钢筋混凝土框架结构进行抗震设计的能力,并且能用施工图和计算书来表达设计成果;通过对砌体结构震害特点、房屋选型、结构布置、抗震验算方法及抗震构造措施的学习,使学生具有多砌体结构进行抗震设计的能力,并且能用图表和计算书来表达设计成果。

安徽建筑中图分类号:G641文献标识码:A文章编号:1007-7359(2024)3-0110-04DOI:10.16330/ki.1007-7359.2024.3.039课程思政就是要将思想政治工作中的主流价值观念以及文化元素融入每一门专业课堂中[1]。

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议中明确指出,应该将思想政治元素的教育工作和渗透工作贯穿在教学的全过程和全周期,这样才能够通过课堂教育的开展,引导学生为实现中华民族的伟大复兴而奋斗,坚定内心的发展理想和信念,正确地把握中国特色社会主义文化,掌握当代社会的发展潮流。

“建筑结构抗震”课程将大学期间所学的高等数学、力学、专业基础课等知识高度融合,是一门综合性的专业课程,又囊括关乎社会文明进步、人类安居乐业的重要知识[2]。

该课程非常适合开展专业知识与思政教育融合的教学改革,可将专业知识为依托,挖掘“思政教育点”,适时引导学生思考,使学生增强民族自豪感和爱国情怀,学习大国工匠精神,心怀家国情怀,践行社会主义核心价值观。

在课程实践中,首先挖掘出思政教育基本要点,然后通过呈现与工程抗震有关的具体案例及人物,使得学生能够更加深刻体会“建筑结构抗震”课程的内涵。

项目化教学方法基于工程案例主线[3-4],逐步展开专业课程所需要掌握的基本知识和技能,结合教材、规范、标准、图集、软件等素材,通过课堂教学、课后实践,让学生在工程实例的复原过程中掌握各项知识要点。

因此,基于课程思政的基本理念,开展“建筑结构抗震”的项目化教学改革具有较强的可操作性。

1“建筑结构抗震”课程概况“建筑结构抗震”是土木工程专业核心专业课之一,是土木工程专业建筑工程方向必修课程,更是一门涵盖结构动力学、混凝土结构、钢结构等多门专业基础课的综合性课程。

通过该门课程的学习,能让学生进一步掌握抗震设计理论和常见结构体系的抗震设计方法,并建立起概念设计、计算分析、构造措施三位一体的建筑抗震设计正确理念并掌握工程抗震设计实用计算方法,为今后的工程实践打下良好的理论基础。

《建筑结构抗震设计》全套课件第一部分:建筑抗震设计概述一、引言随着城市化进程的加快,高层建筑和大型公共设施日益增多,建筑结构抗震设计显得尤为重要。

地震是一种破坏性极强的自然灾害,对建筑结构的影响巨大。

因此,如何设计出能够抵御地震影响的建筑结构,是建筑设计师和工程师们必须面对的挑战。

二、抗震设计的基本概念抗震设计是指根据建筑所在地区的地震烈度、地质条件、建筑类型和用途等因素,通过合理的结构设计、材料选择和施工工艺,使建筑结构在地震发生时能够保持稳定,避免或减少人员伤亡和财产损失。

三、抗震设计的原则1. 以预防为主:在设计阶段就应充分考虑地震因素的影响,采取有效的抗震措施,而不是等到地震发生后才进行补救。

3. 材料选择:应选择具有良好抗震性能的材料,如钢筋、混凝土等。

4. 施工质量:施工质量直接影响到建筑结构的抗震性能,必须严格按照设计要求和施工规范进行施工。

四、抗震设计的步骤1. 地震烈度评估:根据建筑所在地区的地震活动历史和地质条件,评估地震烈度。

2. 结构设计:根据地震烈度、建筑类型和用途等因素,进行结构设计,包括结构体系、构件截面尺寸、材料选择等。

3. 抗震措施:采取有效的抗震措施,如设置防震缝、增加支撑体系、采用减震隔震技术等。

4. 施工质量控制:严格控制施工质量,确保结构设计的实现。

五、抗震设计的未来发展通过本课件的学习,希望同学们能够掌握建筑结构抗震设计的基本概念、原则和步骤,为未来的建筑设计工作打下坚实的基础。

六、抗震设计的具体方法1. 静力设计法:这是一种传统的抗震设计方法,主要考虑建筑结构在地震作用下的静力平衡。

设计时,需要计算结构在地震作用下的内力和变形,并确保结构具有足够的强度和刚度。

2. 动力设计法:这种方法考虑了地震作用的动力效应,通过计算结构的动力响应来评估其抗震性能。

动力设计法需要考虑地震动的频谱特性、结构的自振频率和阻尼比等因素。

3. 基于性能的抗震设计:这种方法以建筑结构的性能目标为导向,通过选择合适的性能指标和抗震措施,确保结构在地震发生时能够达到预定的性能要求。

武汉理工大学《建筑结构抗震设计》复试第1章绪论1、震级与烈度有什么区别与联系?震级就是表示地震大小的一种度量,只跟地震释放能量的多少有关,而烈度则表示某一区域的地表与建筑物受一次地震影响的平均强烈的程度。

烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度、距离震中的远近以及地震波通过的介质条件等多种因素有关。

一次地震只有一个震级,但不同的地点有不同的烈度。

2、如何考虑不同类型建筑的抗震设防?规范将建筑物按其用途分为四类:甲类(特殊设防类)、乙类(重点设防类)、丙类(标准设防类)、丁类(适度设防类)。

1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施与地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。

2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。

同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。

同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。

4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。

一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

3、怎样理解小震、中震与大震?小震就就是发生机会较多的地震,50年年限,被超越概率为63、2%;中震,10%; 大震就是罕遇的地震,2%。

4、概念设计、抗震计算、构造措施三者之间的关系?建筑抗震设计包括三个层次:概念设计、抗震计算、构造措施。

概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。

建筑抗震课程设计实例一、教学目标通过本节课的学习,学生能够了解建筑抗震的基本概念、原理和措施,掌握地震波的传播特性以及建筑结构的抗震设计原则。

知识目标包括:1.掌握地震的成因、地震波的传播特性及影响因素。

2.了解建筑结构的抗震设计原则,包括场地选择、建筑布局、结构体系等。

3.熟悉常见的抗震加固措施,如框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等。

技能目标包括:1.能够分析地震波的传播特性,判断地震对建筑结构的影响。

2.能够运用所学知识进行简单建筑结构的抗震设计。

3.能够提出针对现有建筑的抗震加固措施,并分析其有效性。

情感态度价值观目标包括:1.增强学生对地震灾害的认识,提高防灾减灾意识。

2.培养学生关注社会、关注民生的情感,增强社会责任感。

3.培养学生勇于探索、积极向上的学习态度,提高自主学习能力。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括以下几个部分:1.地震的基本概念:地震的成因、地震波的传播特性及影响因素。

2.建筑结构的抗震设计原则:场地选择、建筑布局、结构体系等。

3.抗震加固措施:框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等。

4.实际案例分析:分析地震中受损的建筑,探讨抗震设计的优缺点。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本节课将采用以下教学方法:1.讲授法:讲解地震的基本概念、建筑结构的抗震设计原则等。

2.讨论法:分组讨论抗震加固措施的优缺点,分享讨论成果。

3.案例分析法:分析实际案例,让学生深入了解抗震设计的实践应用。

4.实验法:安排地震模拟实验,让学生直观感受地震波的传播特性。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将准备以下教学资源:1.教材:《建筑抗震设计规范》及相关教材。

2.参考书:地震工程、建筑结构抗震等领域的专业书籍。

3.多媒体资料:地震波传播特性、建筑结构抗震设计案例的视频和图片。

4.实验设备:地震模拟实验设备、结构抗震实验设备等。

五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,我们将采取以下评估方式:1.平时表现:通过课堂参与、提问、讨论等环节,记录学生的表现,占总评的30%。

《建筑结构抗震设计》课后习题解答第1章绪论1、震级和烈度有什么区别和联系?震级是表示地震大小的一种度量,只跟地震释放能量的多少有关,而烈度则表示某一区域的地表和建筑物受一次地震影响的平均强烈的程度。

烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度、距离震中的远近以及地震波通过的介质条件等多种因素有关。

一次地震只有一个震级,但不同的地点有不同的烈度。

2.如何考虑不同类型建筑的抗震设防?规范将建筑物按其用途分为四类:甲类(特殊设防类)、乙类(重点设防类)、丙类(标准设防类)、丁类(适度设防类)。

1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。

2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。

同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。

同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。

4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。

一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

3.怎样理解小震、中震与大震?小震就是发生机会较多的地震,50年年限,被超越概率为63.2%;中震,10%;大震是罕遇的地震,2%。

4、概念设计、抗震计算、构造措施三者之间的关系?建筑抗震设计包括三个层次:概念设计、抗震计算、构造措施。

概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。

他们是一个不可割裂的整体。

第一章绪论地震按其成因分为哪几种类型?按其震源的深浅又分为哪几种类型?构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震。

深浅:构造地震可分为浅源地震(d<60km)、中源地震(60 –300km),深源地震(>300km)什么是地震波?地震波包含了哪几种波?各种地震波各自的传播特点是什么?对地面和建筑物的影响如何?地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量。

是一种弹性波,分为体波(地球内部传播)、面波(地球表面传播)。

体波:分为纵波(p波):在传播过程中,其介质质点的振动方向与波的前进方向一致。

特点是:周期短,振幅小;影响:它使地面发生上下振动,破坏性较弱。

橫波(s波):在传播过程中,其介质质点的振动方向与波的前进方向垂直。

特点是:周期长,振幅大。

影响:它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强,。

面波:分为洛夫波(L波):传播时将质点在与波前进方向相垂直的水平方向上作蛇形运动。

影响:其波长大、振幅强,只能沿地表面传播,是造成建筑物强烈破坏的主要因素。

地震波的传播速度:纵波>横波>面波橫波、面波:地面震动猛烈、破坏作用大。

地震波在传播过程中能量衰减:地面振动减弱、破坏作用逐渐减轻。

地震波是指从震源产生向四外辐射的弹性波。

地震发生时,震源区的介质发生急速的破裂和运动,这种扰动构成一个波源。

由于地球介质的连续性,这种波动就向地球内部及表层各处传播开去,形成了连续介质中的弹性波。

什么地震震级?什么是地震烈度和基本烈度?什么是抗震设防烈度?地震震级:表示地震本身强度或大小的一种度量指标。

地震烈度:指某一地区的地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。

基本烈度:在一定时期内(一般指50年),某地区可能遭遇到的超越某一概率的最大地震烈度。

抗震设防烈度:就是指指地面及房屋等建筑物受地震破坏的程度。

什么是多遇地震和罕遇地震?多遇地震一般指小震,50年可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值。

罕遇地震一般指大震,50年超越概率2%~3%的地震烈度。

框架结构抗震课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握框架结构的基本概念,理解其在建筑抗震中的重要性;2. 使学生了解抗震设计的基本原则,掌握抗震结构的分类及特点;3. 引导学生了解我国建筑抗震设防标准,明确抗震设防的目标和要求。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析框架结构抗震性能的能力;2. 提高学生运用抗震设计原则,进行框架结构抗震设计的能力;3. 培养学生运用建筑抗震设防标准,评估建筑物抗震性能的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对建筑抗震事业的兴趣和责任感,增强防灾减灾意识;2. 培养学生严谨的科学态度,提高团队合作意识,养成勇于探索、积极创新的精神;3. 引导学生关注社会热点问题,树立以人为本、安全至上的价值观。

本课程针对八年级学生,结合物理、数学等学科知识,以实用性为导向,注重理论与实践相结合。

通过本课程的学习,使学生能够掌握框架结构抗震的基本知识,提高抗震设计能力,增强安全意识和责任感,为未来从事建筑及相关领域工作打下坚实基础。

同时,课程目标具体、可衡量,有助于教学设计和评估的实施。

二、教学内容1. 框架结构基本概念:介绍框架结构定义、分类及其在建筑中的应用;教材章节:第一章第三节2. 抗震设计原则:讲解抗震设计的基本原则,如延性、能量耗散、合理布局等;教材章节:第二章第一节3. 抗震结构分类及特点:分析不同类型抗震结构的特点,如钢结构、钢筋混凝土结构等;教材章节:第二章第二节4. 建筑抗震设防标准:解读我国建筑抗震设防标准,明确各级别抗震设防要求;教材章节:第三章第一节5. 框架结构抗震设计:结合实例,讲解框架结构抗震设计方法及步骤;教材章节:第四章6. 抗震性能评估:介绍抗震性能评估方法,引导学生学会评估建筑物抗震性能;教材章节:第五章7. 实践环节:组织学生进行实地考察,观察和分析建筑物抗震设计,提高实践能力;教材章节:附录教学内容按照课程目标进行科学性和系统性的组织,教学大纲明确教学内容安排和进度。