高考散文阅读常见命题方式及其答题思路

- 格式:docx

- 大小:41.28 KB

- 文档页数:11

高考散文阅读答题技巧及套路|散文阅读答题技巧及套路散文阅读答题技巧及套路 (1)、先读题后读文。

读题时注意从题干中找出题眼(即答题关键点),带着问题读文,使阅读具有明确的目标。

(2)、读文时,要注意整体把握文章的主要内容和中心意思。

(3)、准备答题时,必须再次细读题目,找准题眼。

(4)、答题时,具体题目涉及到相关段落,要对这些段落反复研读;如涉及全篇,则要再读全文。

散文阅读答题技巧及套路 (一)某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题;渲染气氛(散文),埋下伏笔(记叙类文章),设置悬念(小说,但上海不会考),为下文作辅垫;总领下文;2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;3、文末:点明中心(散文);深化主题(记叙类文章文章);照应开头(议论文、记叙类文章文、小说)(二)修辞手法的作用:(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。

1、比喻、拟人:生动形象;答题格式:生动形象地写出了+对象+特性。

2、排比:有气势、加强语气、一气呵成等;答题格式:强调了+对象+特性3;设问:引起读者注意和思考;答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考反问:强调,加强语气等;4、对比:强调了突出了5、反复:强调了加强语气(三)句子含义的解答:这样的题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻、对比、借代、象征等表现方法。

答题时,把它们所指的对象揭示出来,再疏通句子,就可以了。

(四)某句话中某个词换成另一个行吗为什么动词:不行。

因为该词准确生动具体地写出了形容词:不行。

因为该词生动形象地描写了副词(如都,大都,非常只有等):不行。

因为该词准确地说明了的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成,与事实不符。

(五)一句话中某两三个词的顺序能否调换为什么不能。

因为:(1)与人们认识事物的(由浅入深、由表入里、由现象到本质)规律不一致。

(2)该词与上文是一一对应的关系。

(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。

(六)段意的概括归纳1.记叙类文章:回答清楚(什么时间、什么地点)什么人做什么事。

散文阅读热点题型及答题技巧一、把握文章内容,概括文章主题常见题型:直接概括全文或某一段落的主题或作者的思想感情。

方法:把握散文主题方法是:(1)找到文中的中心句和暗示主题的提示语、关键词语,从中概括文章主题;(2)从所选的材料中概括,材料是为文章中心服务的,我们可以看文章所选的材料表达了作者什么样的观点、态度、感情,从中找到作者要表达的主题思想。

答题要点:1、尽可能利用原文词语;2、没有原文词语可利用时,注意语言文字表达的准确性和层次性,做到言简意赅又不漏掉关键点。

二、理清文章脉络,把握顺序常见题型:(1)线索。

考题形式:直接问文章的线索是什么或说说作者选择材料的依据等。

(2)顺序。

考题形式:①连续的材料或几个段落或词语能否调整顺序?为什么?②从原文中抽出一句话或几个词语,让你放回文中可以选择的几个地方。

方法:(1)如何找线索。

一要注意文章标题(有的标题直接揭示线索,有的标题包含线索的因素);二要注意文中反复出现的词语、句子;三要特别注意文中的议论抒情句,因为散文中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。

温馨提示:根据散文中心的需要,可以以物为线,以事为线;可以以人为线,以情为线;也可以以时间为线,以地点为线。

(2)怎样把握顺序。

要注意审题,有的题是不能颠倒顺序的,有的是可以颠倒顺序的。

出题人在出题时会有暗示。

同时也要推敲材料和段落、词语之间的关系。

不管能还是不能,都要谈为什么。

思路是要看材料或段落、词语之间的逻辑关系。

三、品味语言常见题型:往往结合发展性考题来考。

有时,也会单纯考哲理性语句的含义。

(1)字词含义。

考题形式:让你根据语境解释加点字词的含义。

(2)词语妙用。

考题形式:品评加点词语作用(妙用)或加点词语能否删除。

(3)哲理性语句的深层含义。

方法:(1)在品味词语含义及作用时,要结合语境,坚持“词不离句”的原则。

联系词语所在的句子,推知其语境义和表达作用.1、词语本意+句意+表达情感 2、修辞+修辞作用+表达情感(2)品味句子含义及作用时,应从句子表现的句意和与主题的关系上分析考虑,可从以下两个角度入手:一是结构上的作用。

高考语文——散文阅读十二种题型及答题步骤散文阅读十二种题型及答题步骤题型一行文思路分析题一、什么是行文思路分析行文思路是作者按照一定的条理表达思想的路径、脉络,是作品的整体构思布局,行文思路分析就是梳理分析作者的这一构思布局。

高考设置行文思路分析题的侧重点在“梳理”上,又有两种考法:一是直接考查,梳理行文思路;二是间接考查,梳理人物心理(感情)变化。

二、[答题步骤]第一步:审读题干,把握要求根据题干中的关键词,确认题目是要求直接梳理行文思路,还是要求梳理人物心理(感情)变化。

第二步:通读全文,梳理结构要根据题目要求和文本具体内容,或侧重划分层次,或侧重找寻线索,或侧重梳理心理(感情)变化。

梳理时要注意勾画圈点关键词或关键句,尤其是梳理心理(感情)变化,更要注意提炼出“心理词(感情词)”。

第三步:分条陈述,规范作答模式一(采用表次序的词语表述):文章围绕×××(线索),首先写了×××,其次写了×××,最后写了×××。

模式二(采用分条表述):①写×××;②写×××;③写×××;④全文整体上写×××。

题型二线索作用分析题一、什么是线索作用分析先清楚线索与行文思路的区别:行文思路是作者写作时为了深化和表达其思想感情而遵循的思维活动的线路,回答的是先写什么、后写什么的问题;线索则是文章前后内容中都有的某个共同的东西,回答的是围绕什么展开的问题。

虽然在“行文思路分析题”中已涉及线索,但这种涉及只是将线索作为解题的一种手段,围绕线索去梳理行文思路,并不是考查线索本身;而高考却常就散文线索自身方面设题,考查的重点往往是线索的作用。

二、怎样答线索作用分析线索作用分析“2步走”第一步:找出线索——“四看”定线索第二步:分析线索作用——从结构和内容两方面分析一、什么是理解词语的含义高考考查的“词语”具体说来主要是以下几种:①体现作者情感态度或主旨的词语;②运用修辞和写作方法的词语,这样的词语多出现在运用象征、借物喻人、双关等写作方法的文章中;③特殊指代意义的(远指、近指、不定指等)词语;④在表情达意方面非常出色的动词、形容词、叠词等;⑤有特殊用法的词语,包括贬义褒用、褒义贬用、大词小用、小词大用、词性活用等。

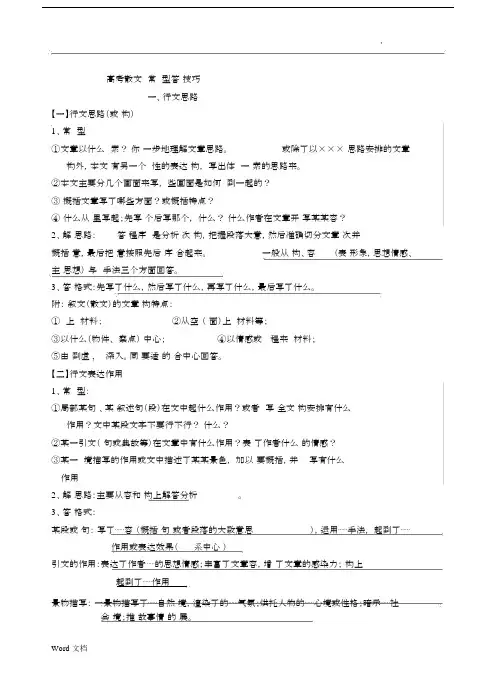

高考散文阅读常见题型答题技巧一、行X思路类【一】行X思路(或结构)L常见题型①文章以什么为线索7淆你进一巾地理解文章思路。

或除了以×××为思路妄排的文章结构外.本文还有另一个隐喻性的表达结构.请写出体皿这一线索的思路汞u ②本文主黌分几个画面宋写,这些画面是如何組鰛到一起的?③淆概括丈章写彳哪些方面?或概括特点7④为什么从这里写起:先写这个后写耶个r内什么7为什么柞者在豇章汗失写装某内容?2.解题思路:魯题程序应该是分析层次结构.把齷段落大意.然后准确切分文章层次并概括层意.最后把鳥意蠕照先后顺序组合起来。

一般从结构、内容(豪现形皐.思想情感,主题思想)与艺术于法三个方面回答。

3.魯题格式:无写了什么.糕后写子什么:再写了什么:最后写了什么。

附:记叙文[散文)的文章结构特点:①时间上组织材料;②从空间(场面)上组织材料等:②以什么[物件.观察点)为中心:④以情感或认识过程衷组鎅材料:⑤由夹到虛,层层层深入。

同吋要适时的结合中心回答.【二】行文表达柞用$戀,梟处叙述句(股)?1』I」\作用?或者这样写对全文结构安排宥什么作用7X中苐段汇宇不要行不行?为什么?②某一盯丈(诗甸或典故茅)在文章中有什么作用7表现7作者什么样妁情感?③某一处环境描写的作用或之中描述7慕梟景邑,请加以简要概括,并说说这样写有什么怍用2、解甅思路:主要从内容和结构上解答分析。

3,籑题格式:集段或语句:写了……内容[概括这句话或者段落的尤致意思).运用……于凄:起到了……作用或袁达效果(联系中,G)引X的作用:艘迈了作者……的思想櫝惑;丰富了X章内容.增强了X章的感染力;结构上起到了……作用景物描写:这一景物描写了……自焦环境:渲染了的……、巍:烘托人物的……心境或性格:暗示……社会环境:推动故事情节的发展。

附:引X作用常使用的术语(1)开头:①邑领全文:②引出下文的……l青节或引出话题:③内下文……情节作铺垫或与下又构成对比;④汗扁点题.营造……的气麁.奠定……的感情基调;⑤制造悬念或埋下伏笔.吸盯读者。

高考语文“散文阅读”的题型及解题思路高考语文“散文阅读"的题型及解题思路•一、思路结构类试题1.要求分析全文的行文思路〔或结构〕答题思路:这类题的答案绝不是各段落大意的简单累加,而是把文章各层次的层意概括进行组合。

答题程序应该是把握段落大意,然后准确切分文章层次并概括层意,最后把层意按照先后顺序组合起来。

格式一般为:第一部分〔先〕写了什么,第二部分〔然后〕写了什么,第三部分〔再〕写了什么,最后写了什么。

2.局部某句话、某处叙述、描写文字在全文中有何作用答题要点:因这类题涉及的内容皆在文中,所以考虑它的作用,要注意两点:一是它身处文章中间.第一就要考虑它与前后文之间的结构关系,甚至是全文的各个部分的关联。

一般为承上启下〔或前后呼应,或自然过渡到下一部分内容〕作用。

答题思路:“作用〔如:承上启下〕+分析〔它是怎样承上启下的〕〞结构形式,绝不能仅只回答“承上启下〞“首尾呼应〞“前后照应〞,一定要有作用分析。

3.开头有什么作用〔“开头为什么要从…写起〞〕答题要点:因这类题型的特点是先言其他,再引起文章主要内容〔主要事件、主要人物〕,它在文章中的位置决定了这类题答题有四个要素:一是与文题是否照应;二是是否能够自然引出下文主体内容,为下文作铺垫;三是与结尾是否照应;四是与主体内容是否形成反衬。

4.文中某处景物描写的作用。

〔或在开头,或在中间〕答题要点:有四个要素,一是景物本身的自然环境特征;二是对人物的烘托作用;三是对社会环境的暗示〔这一点要视情况而定,不要生拉硬扯〕;四是在结构上为下文铺垫。

二、内容要点概括类试题1.全文内容要点概括第一种:概括某些原因答题要点:很多散文,作家都是阐发某种生活感悟,明晰某些道理,而这些感悟、道理〔结尾的“果〞〕从何〔“因〞〕而来?那就是前面的叙事、描写、回忆等等。

说到底,散文全文一般就是一个大因果复句,所以这类题设题要求的跨度一般较大,涉及全文。

答题时思维视界要笼罩全篇,尽量把“因〞的数量找全.答案各点组织要尽量按照原文顺序。

高考散文阅读题命题类型及解题思路分析文章来源:中华励志网范文zhLzw.com一.高考散文阅读题设置问题的基本类型第一类:就结构形式设问1.开头;2.结尾;3.标题。

第二类:就内容表达设问1.理解;2.赏析。

第三类:就构思和主旨设问1.思路;2.情感;3.意象。

二.高考散文阅读题答题的基本思路和方法例析第一类:就结构形式设问(一)问“开头”。

例(1):16年天津卷《敦煌》第18题:本文对敦煌的哪些描写再现了“最鲜活的历史”?(4分)答案:绕楼穿窗而过的飞天;迈着舞步的马;美丽的菩萨;童子嬉戏图一笔一划抄出的经书顶天立地的佛像;【解题思路】文章开头“一段最鲜活的历史”是统领全文的句子,答案为以下各自然段的段首概括句。

“鲜活”即对历史遗迹的生动解读,一语贯穿全篇。

例(2):08年福建卷《吟风》第一题:为什么作者在开头写了一盆银杏?(3分)答案:写银杏是为了引出风,从而以有形写无形,以银杏状风,突出风的形象。

【解题思路】1.考查对思路的理解。

可改为“开头写银杏有什么作用”。

2.对内容的把握:开头写“银杏”,引出“主体形象”风,具有真实感,增强可读性。

3.备选思考角度:由实到虚,由近及远,由小到大,由日常生活到文化历史,由叙事描写到抒情议论;由娓娓而谈到激情澎湃。

(二)问“结尾”。

例(1):16年北京卷《碧云寺的秋天》第20题:文章结尾说:“‘现在’跟‘过去’是对立的:但是,在历史的长河中,它们又有着一脉相联的源流。

”结合上下文,谈谈你的理解。

(4分)答案:作者通过对古代诗人赞美秋色的诗句的引用,说明了古人与今人的感受也是有相通之处的。

因此,“过去”与“现在”并不是割裂的,两者之间是一种辨证统一的关系。

【解题思路】1.把形象的句子所寓含的抽象的道理说出来。

2.涉及第7.8.9自然段的内容的把握:作者的认识(主旨)与向来对古人悲秋倾向的理解的区别;古人还有爱秋、乐秋、赞秋的另一面。

例(2):08重庆卷《时间怎样地行走》第17题:文章写到“不朽”的“时间”“会在我们不知不觉间,引领着我们一直走到地老天荒”。

高考散文阅读常见题型答题技巧标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]高考散文阅读常见题型答题技巧一、行文思路类【一】行文思路(或结构)1、常见题型①文章以什么为线索?请你进一步地理解文章思路。

或除了以×××为思路安排的文章结构外,本文主要分几个画面来写,这些画面是如何组织到一起的?②请概括文章写了哪些方面?(或概括特点)2、解题思路:答题程序应该是分析层次结构,把握段落大意,然后准确切分文章层次并概括层意,最后把层意按照先后顺序组合起来。

3、答题格式:先写了什么,然后写了什么,再写了什么,最后写了什么。

【二】行文表达作用1、常见题型:①某句话(某处叙述句(段))在文中起什么作用或者这样写对全文结构安排有什么作用②某一引文(诗句或典故等)在文章中有什么作用?表现了作者什么样的情感?③某一处环境描写的作用或文中描述了某某景色,请加以简要概括,并说说这样写有什么作用2、解题思路:主要从内容和结构上解答分析。

3、答题格式:某段或语句:运用……手法,描写了……内容(概括这句话或者段落的大致意思),结构上起到了……作用或表达效果(联系中心)引文的作用:表达了作者……的思想情感;丰富了文章内容,增强了文章的感染力;结构上起到了……作用景物描写:这一景物描写了……自然环境,渲染了的……气氛;烘托人物的……心境或性格;暗示……社会环境;推动故事情节的发展。

附:引文作用常使用的术语(1)开头:①总领全文;②引出下文的……情节或引出话题;③为下文……情节作铺垫或与下文构成对比;④开篇点题,营造……的气氛,奠定……的感情基调;④制造悬念或埋下伏笔,吸引读者。

(2)中间:①起承上启下的过渡作用;②前后呼应;③为下文……的情节做铺垫、引起下文的…内容;④照应上文的…内容、转换话题。

⑤或衬托作用(在行文中为了彰显叙述主体而谈到其他事物,其他事物具有衬托作用);或渲染烘托某种氛围(描写环境为人物的出场营造氛围)(3)结尾:①升华感情;②点明中心,深化主题;③总结上文;④卒章显志,点明主题;或含蓄的表明主旨(往往借助象征性的景物描写)⑤呼应开头,使文章结构完整;⑥言已尽而意无穷,使文章委婉含蓄。

2023高考语文散文阅读答题方法及套路

1. 阅读散文的方法

阅读散文不同于阅读其他文体,需要有一些特别的阅读方法来辅助理解。

下面是几种经验总结:

1.1 首先快速过一遍全文

第一遍阅读时,不必字斟句酌,需要理解作者的写作思路,了解文章的基本思想。

1.2 逐段阅读,分析段落大意

第二遍阅读时,分析段落的大意并进行概括,讲段与段之间的逻辑关系联系起来。

1.3 注意字句的使用

散文有很强的感染力,对语言的使用要求很高。

需要注意在切合情感的前提下,不失简约明了和生动形象。

1.4 注意散文的韵律和声音特点

散文不同于诗歌,不要求有着严格的押韵和格律,但是需要注意韵律和声音的统一,让读者在阅读时能够顺畅的读下来。

2. 高考散文阅读的套路

2.1 看懂题干,理顺思路

阅读时首先需要仔细阅读题目,理解选题意图和答题要求。

理清思路后,能更准确和快速地找到文章的重点和要素。

2.2 多读细读,高效阅读

在有限的报考时间内,如何快速有效地进行阅读十分重要。

高效的阅读需要多读细读,注重短时间内的集中和深度。

2.3 掌握解题技巧,注重方法与策略

面对高考阅读散文,仅仅掌握阅读方法是远远不够的。

在掌握方法的基础上,需要注重解决问题的技巧,以及怎样根据不同的章节、作者和题材构造不同的方法与策略。

2.4 用心体验,情感共鸣

散文中最具有感染力的部分就是情感,阅读时,需要把自己融入到文章中,尝试用心体验作者的情感,并能够在精神上进行情感共鸣,从而更好地理解文章的内在意义。

以上是语文散文阅读的基本方法和套路,希望同学们能够在备考中掌握正确的方法,更好地应对高考。

高考散文常型答技巧一、行文思路【一】行文思路(或构)1、常型①文章以什么索?你一步地理解文章思路。

或除了以××× 思路安排的文章构外,本文有另一个性的表达构,写出体一索的思路来。

②本文主要分几个画面来写,些画面是如何到一起的?③ 概括文章写了哪些方面?或概括特点?④ 什么从里写起;先写个后写那个,什么?什么作者在文章开写某某容?2、解思路:答程序是分析次构,把握段落大意,然后准确切分文章次并概括意,最后把意按照先后序合起来。

一般从构、容(表形象,思想情感、主思想)与手法三个方面回答。

3、答格式:先写了什么,然后写了什么,再写了什么,最后写了什么。

附:叙文(散文)的文章构特点:① 上材料;②从空(面)上材料等;③以什么(物件、察点)中心;④以情感或程来材料;⑤由到虚 , 深入。

同要适的合中心回答。

【二】行文表达作用1、常型:①局部某句、某叙述句(段)在文中起什么作用?或者写全文构安排有什么作用?文中某段文字不要行不行?什么?②某一引文(句或典故等)在文章中有什么作用?表了作者什么的情感?③某一境描写的作用或文中描述了某某景色,加以要概括,并写有什么作用2、解思路:主要从容和构上解答分析。

3、答格式:某段或句:写了⋯⋯容(概括句或者段落的大致意思),运用⋯⋯手法,起到了⋯⋯作用或表达效果(系中心)引文的作用:表达了作者⋯⋯的思想情感;丰富了文章容,增了文章的感染力;构上起到了⋯⋯作用景物描写:一景物描写了⋯⋯自然境,渲染了的⋯⋯气氛;烘托人物的⋯⋯心境或性格;暗示⋯⋯社会境;推故事情的展。

附:引文作用常使用的( 1) 开 :① 全文;②引出下文的⋯⋯情 或引出 ;③ 下文⋯⋯情 作 或与下文构成 比;④开篇点 , 造⋯⋯的气氛,奠定⋯⋯的感情基 ;⑤制造 念或埋下伏笔,吸引 者。

(2)中 :①起承上启下的 渡作用;②前后呼 ;③ 下文⋯⋯的情 做 、引起下文的⋯容; ④照 上文的⋯容、 。

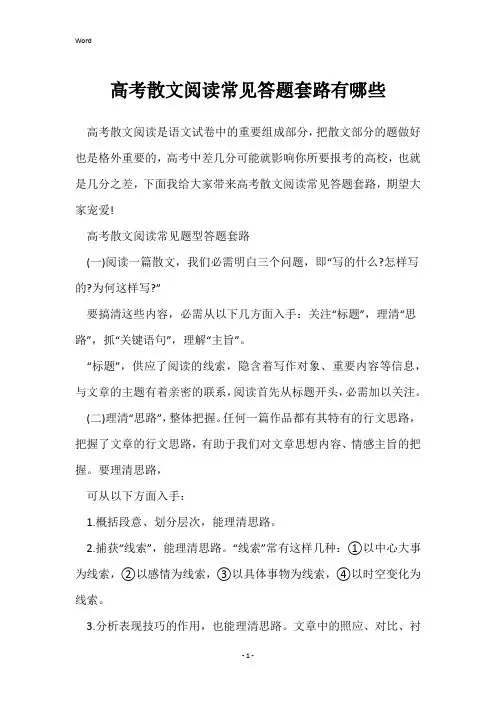

高考散文阅读常见答题套路有哪些高考散文阅读是语文试卷中的重要组成部分,把散文部分的题做好也是格外重要的,高考中差几分可能就影响你所要报考的高校,也就是几分之差,下面我给大家带来高考散文阅读常见答题套路,期望大家宠爱!高考散文阅读常见题型答题套路(一)阅读一篇散文,我们必需明白三个问题,即“写的什么?怎样写的?为何这样写?”要搞清这些内容,必需从以下几方面入手:关注“标题”,理清“思路”,抓“关键语句”,理解“主旨”。

“标题”,供应了阅读的线索,隐含着写作对象、重要内容等信息,与文章的主题有着亲密的联系,阅读首先从标题开头,必需加以关注。

(二)理清“思路”,整体把握。

任何一篇作品都有其特有的行文思路,把握了文章的行文思路,有助于我们对文章思想内容、情感主旨的把握。

要理清思路,可从以下方面入手:1.概括段意、划分层次,能理清思路。

2.捕获“线索”,能理清思路。

“线索”常有这样几种:①以中心大事为线索,②以感情为线索,③以具体事物为线索,④以时空变化为线索。

3.分析表现技巧的作用,也能理清思路。

文章中的照应、对比、衬托、穿插、虚实结合、欲扬先抑等表现技巧都体现了写文章的思路。

三)局部把握,抓住关键。

要想抓住文章的主旨或者是的情感,就要擅长把握文章中的“关键词语”“关键句子”。

中心句,抒情句,谈论句,过渡句,修辞句等在文中具有很强的概括力。

这些语句,或者是塑造形象的主要特点,或者是的主观情感,或者体现的观点态度。

因而,我们在阅读时要特殊留心,必需重视这些语句的作用。

把握住这些语句,我们就能够很清楚的抓住文章的思路和的情感脉络。

文章的主旨也就清楚了。

另外,我们更不能忽视文章的开头、结尾,文章的文眼,作品的背景、的境况等方面内容,这些都是理解文章主旨的关键。

高中散文答题技巧1.捕获线索:散文的线索可以使散文由分散到聚合,由朦胧到明朗,可以牵一发而动全身。

时间与空间的转换、的思想感情、记叙内容的变化、事情进展的阶段、肯定的语言标志、文章的题目等都是捕获线索的主要切入点,另外,游记类散文一般以游踪为线索。

散文阅读常见题型和答题技巧一、分类记叙散文、抒情散文、议论散文二、表现手法象征、衬托、对比、借景抒情、托物言志、咏物寄情、寓理于事、融情于事、先抑后扬、以小见大三、概括文章主题1、考题形式:直接概括全文或某一段落的主题或作者的思想感情。

2、方法:(1)找到文中的中心句和暗示主题的提示语、关键词语,从中概括文章主题;(2)从所选的材料中概括,材料是为文章中心服务的,我们可以看文章所选的材料表达了作者什么样的观点、态度、感情,从中找到作者要表达的主题思想。

3、答题要点:(1)能利用原文词语,尽可能使用;(2)没有原文词语可利用时,要注意语言文字表达的准确性和层次性,要做到言简意赅又不漏掉答题点。

四、找文章线索散文线索就是文章结构的红线,抓住线索,也就抓住了作者的思路1、考题形式:直接问文章的线索是什么或说说作者选择材料的依据等2、方法(1)注意文章标题(有的标题直接揭示线索,有的标题包含线索的因素);(2)注意文中反复出现的词语、句子;(3)特别注意文中的议论抒情,因为散文中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。

3、答题要点:找到线索,根据提问灵活回答。

关键是能判断准线索。

五、重要句子深刻含义1、重要句子指:(1)题目;(2)开头;(3)结尾;(4)过渡句。

2、重要句子的特征:(1)含蓄深刻;(2)用比喻、拟人等修辞手法。

3、重要句子的作用:(1)题目的作用——揭示中心(对象);形象含蓄,激发兴趣。

(2)开头的作用——揭示中心(点题);引出话题(下文);设置悬念;激发兴趣。

(3)结尾的作用——总结上文;揭示(突出)主旨;语言含蓄深刻,留有余味。

(4)过渡句的作用——承上启下。

解答技巧:(1)分析句子的表层含义。

(若是比喻句,找出本体代入句中;)(2)分析句子的深层含义(即感受词句中作者所表达的思想感情)(回答时注意紧扣文章或段落中心。

)(3)如果句子用了某种修辞手法,先弄清句子运用了什么修辞,然后根据这种修辞的特征、功能,结合具体语境,琢磨句子的含义。

高考散文阅读常见命题方式及其答题思路精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-高考散文阅读常见命题方式及其答题思路作者:lzhfy 提交日期:2009-3-18 19:25:00 | 分类: | 访问量:367 高考散文阅读常见命题方式及其答题思路(一)就文章开头的写法及作用命题答题要点:散文的开头段往往是引子,构思精巧,语言优美,一般属于景物或场面的描写性语段。

答写法可从①写作技法(动静结合、点面结合、衬托等)②听觉、视觉、嗅觉,声、形、色、味③修辞手法三方面入手。

答作用:①突出表现了……渲染了……②开篇扣题③作铺垫,引起下文关于……的议论(抒情,描写)。

例如08届南京高三上期统考卷第15题:本文开头是怎样描绘春节晚会上杨丽萍双人舞的这样开头有什么好处(6分)答:(1)①从视觉、听觉(1分)几方面描绘“两棵树”经受洗礼并立同心的爱情故事;(1分)②动静结合(1分),烘托舞台气氛,具体细致地描绘了“两棵树”的形象。

(1分)(4分。

一点2分,答对两点即可。

意思对即可)(2)①通过具体的舞台画面,营造一种凄美的氛围,感染打动读者;②从影视形象到现实生活,构思新颖,吸引读者的注意力;③由舞台上的“两棵树”引出现实中的“两棵树”,为下文描写张赵爱情作了铺垫;④由于舞台形象与真实故事具有相似形,这样“虚”“实”互相映衬,大大增加了文章的美感。

(2分。

一点1分,答对两点即可)再如07辽宁卷第17题:第一自然段,作者写了“秋去冬来”的景色,这样写有什么作用?请简要分析。

(4分)答:起铺垫(或引出下文)的作用。

(2分)写“秋去冬来”,自然引出下文的“炉火”,由自然环境的变化写出了作者的感伤情绪,为下文写“炉火”的意蕴预设了空间。

(2分)(二)就词语的含义命题。

答题要点:结合语段,解析词语的引申义或比喻义例如07山东卷第20题:第一、三段都出现了“荒野无灯”,请分别指出它们在文中的具体含义。

(4分)答:第一个指记忆中留下的对野外黑暗很深的难以忘怀的感触。

第二个是指身居闹市与朋友之中却感到无靠无助的心境。

(三)就语句的含义命题。

答题要点:结合上下语段及全文,抓住关键词语的引申义和比喻义开掘语句在文中的内涵,并注意句子的哲理性。

例如07山东卷第21题:作者最后说:“我不会怕冷,却会怕这荒野没有一盏唤我归云的灯……”你怎样理解这句话在文中的深刻含意(5分)答:在作者看来,人生路上的孤绝(困难和艰苦)环境并不可怕,可怕的是感受不到真情和温暖,没有自我救赎的灵魂。

这表达了作者对人间真情和温暖的渴望与向往,对人生信念和人格尊严的呼唤与坚守。

再如08苏锡常镇四市二模第14题:“它们离开了槐树(指叶子)就好比清除了衰老抛却了陈旧,是一个必然,一种整合,一次更新。

”分析这句话的含义。

(这是新陈代谢的自然规律(2分);落叶沉入泥土是休养生息,孕育着新的开始。

(2分)(四)筛选概括全文的内容要点答题要点:注意理清题眼以下统领的几段文字,概括段意,分类罗列。

例如南京08二模散文《巴黎圣母院》阅读第13题:作者为什么觉得眼前这一切值得深思?请分条加以概括。

(6分)答:①在法国历史上被否定的宗教,至今还有人相信;②在科学发达的现代,不少法国人仍然相信宗教;③沉浸在世俗生活中,但不少法国人仍然严肃认真地相信宗教。

(每点2分。

意思对即可)(五)插入性材料的作用答题要点:作用是①突出表现了……特征②与文章的某一主体意象作对比,衬托了……③起铺垫作用,引起下文(或文末)的抒情、议论。

例如南京08二模散文《巴黎圣母院》阅读第14题:第六段中,作者写到塞纳河边的花市鸟市和广告牌,这样写的目的是什么?请简要分析。

(4分)答:①花市鸟市和广告牌象征了繁华、喧嚣、混乱的世俗生活,从侧面说明了法国人热衷宗教的原因:找到精神慰藉,使他们从生存竞争和灯红酒绿的社会中摆脱出来;②把视角拉回到现实,与前面作者在巴黎圣母院的所见所闻形成对比,引人思考;③为结尾段作者的感悟做了铺垫。

(①“象征”1分,②“对比”2分,③“铺垫”1分。

意思对即可)例如07辽宁卷第17题:第一自然段,作者写了“秋去冬来”的景色,这样写有什么作用?请简要分析。

(4分)答:起铺垫(或引出下文)的作用。

(2分)写“秋去冬来”,自然引出下文的“炉火”,由自然环境的变化写出了作者的感伤情绪,为下文写“炉火”的意蕴预设了空间。

(2分)(六)关于散文主题的探究题。

答题要点:可要求直接探究主题,也可以通过对文章(往往是结句)某个关键句(关乎到主旨)理解加以探究。

直接探究主题,公式是:“通过……的叙写,表现了……(彰显了……,揭示了……,表达了作者的……情感)”。

注意多元解读,关注作者的托物言志,状物抒怀,注意感情的复杂性;注意对整个作品文化内涵的开掘。

注意对社会背景、历史背景的领悟,诸如作者的割舍不掉的乡土情结,对美好精神家园的留恋和珍惜,对世俗生活的厌倦,对某一珍贵精神、道德规范缺失的遗憾,对刚正人性的呼唤等,答题时注意使用“既有……又有……”,以彰显理解的思辨性。

例如07山东卷第22题:作者说人在孤绝的环境中,往往容易采取酗酒、乞助和寻求怜悯等方式来解脱自己。

你怎样看待这种人生态度假如你处在这样的环境又会如何请联系全文谈谈你的看法。

(5分)答:这都不是积极的做法。

身处逆境,至少要保持平和的心态,更重要的是在逆境中能在心中点一盏温情的灯,保持自我,不失人格,不失风骨,勇于进取。

再如07辽宁卷第21题:这篇文章的主旨是不是“怀旧”为什么(4分)答:不是。

文章有怀旧情绪,但并非全文主旨。

(1分)文章主旨是艺术地揭示了“炉火”带给人的温暖与活力、希望与勇气,表明了作者热爱生活、积极向上的人生态度。

(3分)对文中最关键句子的理解。

这类题若以6分题出现,就不仅仅是说句子的含义,而要结合全文,在解读句子的特征义、比喻义的基础上,上升到对文章主题及作者情感态度的理解。

要注意作者的托物抒怀(言志、明理),当然也可以多元解读。

如南京08二模散文《巴黎圣母院》阅读第15题:结合作品,说说你对文章结尾段画线语句的理解。

(比起这张广告来,我刚才在巴黎圣母院里所见识到的那一点“灵性”,也许是巴黎世俗氛围里的一缕轻烟。

)(6分)答:语句理解有(1)人们到圣母院可以获得心灵片刻的洗涤和安宁,但人们更多的时候沉溺于世俗的花花世界中无法自拔,这种精神净化方式自我完善如“一缕轻烟”,并没有什么价值和意义。

从上文广告牌一段可以看出。

(2)虽然这种精神净化自我完善的方式毫无力量,但是它可以让人知道敬畏,在抚慰竞争压力下疲惫不堪的灵魂,对抗世俗社会的污浊,去思考善的、美的、有意义的人生,使人生得到升华。

从上文与老人对话一可以看出段。

(理解语句4分,联系作品2分。

理解语句应注意句中“比起广告”、“灵性”、“轻烟”。

第一种理解重在“轻烟”,强调否定;第二种理解重在“灵性”,重在肯定。

意思对即可)若要结合自己的生活体验加以探究性的理解,那就要举生活实例的体验。

(七)关于是“怎样一步步突出主题的”答题要点:将文章分成几个部分概括段意,用“首先……接着……然后……最后”等词语加以串连,结句是“最后,升华主题,突出了……的主题。

”例如:“结尾作者呼吁‘对树充满敬意吧’,文章是如何逐层表现这一主旨的?”(06江西卷)答案:由秋天的表情,写到落叶及孩子和老人对落叶的态度,接着写树的成熟完美和作者对树的赞美,然后写树木被人类摧残的命运及作者的忧虑、谴责,最后写到作者的呼吁,从而揭示了文章的主旨。

(八)关于语言鉴赏题。

答题要点:可从①写作技法(动静结合、点面结合、衬托等),②修辞手法,③听觉、视觉、嗅觉,④句式,⑤语言风格等三方面入手。

要结合例句说出其表达效果。

常见的语言修辞有对仗、拟人、比喻、夸张、对比、排比、反复等,其效果是准确、鲜明、生动、形象;常用句式有长句短句、整句散句等,其效果是错落有致、音节和谐、便于诵读,琅琅上口等;常见风格有豪放、婉约、清新、质朴、浓郁、飘逸、冷峻、雄奇、幽默等,其效果是符合作品的意境,便于抒发情怀,彰显审美个性,富有浓郁的生活气息等。

例如:“结合以上两句话以及文中其他类似的语句,简要说明这篇散文的语言特色。

”(06北京卷)答案:幽默(风趣、诙谐);富于书卷气(符合人物的修养和性格)。

例如07浙江卷第20题:分析文中画线部分的语言表达技巧。

(5分)答:①通过排比、对比、夸张的使用,突出了泰山雾气的浓重,表达了作者对浓雾笼罩泰山的遗憾之情。

②通过叠字的使用,突出了雾中古树、山石的特点。

例如07江苏卷第15题:“一路上都是鲜红的收割机,突突突,吼个不停,进了麦田,就如机船下了海,所过之处,留下的只是一地黄亮亮金灿灿的麦茬,散发着湿润的草香。

”这句话描写关中麦收情景,请分析它的表现特色 (4分)答:选取了麦天代表性事物;从视觉、听觉、嗅觉多角度描写;运用比拟的修辞方法。

语言表达富有韵味。

(九)关于作者的思想情感答题要点:注意感情的复杂性、多元性,忌讳偏颇一方。

例如07辽宁卷第16题:作者借“乡村的风”表达了多种情感,请分要点加以概括。

(6分)答:①对自然生态环境下的乡村的热爱。

②对给予自己温情的故乡的感激。

③对朴实而明晓事理的父亲的敬爱。

④对故乡纯朴的风格人情的赞美。

⑤对自然的永恒、生命的生生不息的敬畏。

(十)设问的关键语:“更喜欢”。

答题要点:在都喜欢的基础上(切忌否定其一),运用比较法,同中求异突出其一的特色。

例如:“文章开头两段的景物描写各有什么特点你更喜欢哪一段请从修辞手法的运用上说明理由。

”(06江苏卷)答案:第一段侧重对牛作静态描写;第二段侧重对鹭作动态描写。

第一段运用比喻、拟人的手法传神地写出了老牛雨中的状态。

举例。

第二段运用比喻、比拟的手法增加了画面的动感,营造了和谐的氛围。

(任答其一均可。

)(十一)设问的关键语:这样写“有何用意”。

答题要点:内容上,为了表达某种意思,结构上,为了铺垫照应;艺术效果上,富于表现力。

例如“本文最后突出写了狗的形象,你认为作者这样写的用意是什么?”(06湖北卷)答案:①表现狗的忠诚(或忠于职守)。

②从动物之间的亲密关系写到动物与家园的亲密关系,最后以狗为代表写到动物与人的关系;使文章的内涵逐步深化。

③最后写狗与同伴谈论山里的事情,与文章开头形成呼应。

(十二)设问的关键语:“为什么”。

答题要点:应关注“原因”或“目的”。

答原因就是找文章的因果逻辑关系;答目的就是答用意。

例如:“从全文看,为什么作者一踏上大沙漠就‘全身心激荡着近乎重逢的狂喜’”(06全国卷)答案:(1)作者诞生在绵绵土上,他认为大沙漠是绵绵土的发祥地。

(2)作者年轻时就有一个“沙漠梦”,大沙漠再现了他失落多年的“梦境”。