《大白鲨》拉片作业

- 格式:doc

- 大小:102.00 KB

- 文档页数:7

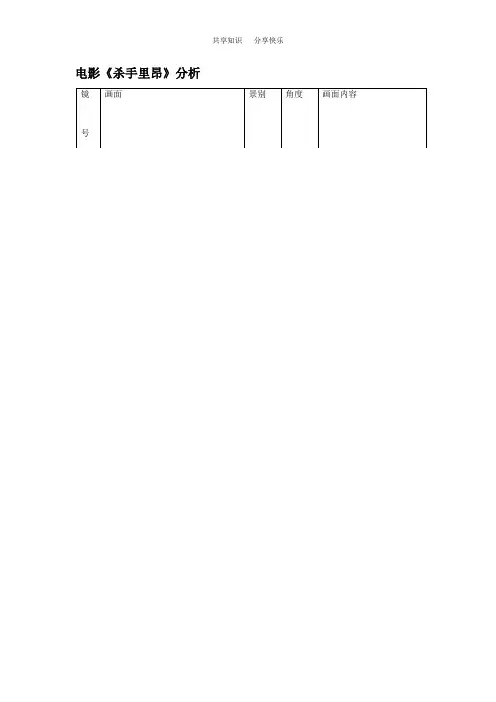

电影《杀手里昂》分析

1 全景俯拍俯拍拍摄湖面,黑色的格

调,渲染一种诡异的气氛

2 全景俯拍俯拍拍摄道路,仔细看可

以看到道路上有两三个人

在跑步,与前面暗黑的湖

面形成对比

3 全景俯拍、

平拍从俯拍拍摄森林到平拍拍摄楼群

4 全景俯拍、

推

拍摄街道介绍环境

5 全景从上平

拍

经过桥底继续拍摄街道

6 全景仰拍画

面拍摄街道和两幢楼之间的旗帜,说明是在美国拍摄的

7 全景平拍、

移动画

面拍摄小店并进入,给人一种神秘的气氛

8 特写平拍、

固定画

面拍摄手持杯子,突出诡异的气氛

9 特写平拍、

固定画

面人物左眼镜片上反射的影子,说明有人要和他谈事情

电影《巴顿将军》分析

镜

号

画面景别角度画面内容

1 全远景仰拍国旗,巴顿将军出场并敬

礼

2 特写仰拍巴顿将军敬礼

3 特写平拍对巴顿将军敬礼勋章、手

和手枪的特写,突出巴顿

将军战功卓著,并表现了

主人公是一位威风凛凛的

将军

4 中景仰拍巴顿将军做演讲盛年不重来,一日难再晨。

及时宜自勉,岁月不待人。

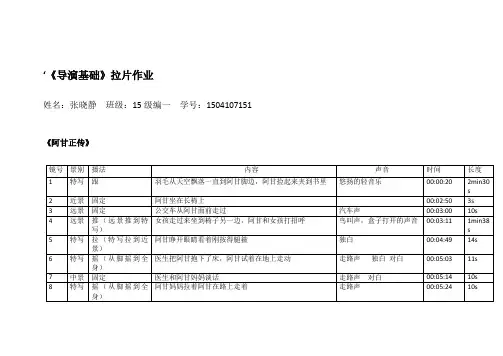

‘《导演基础》拉片作业姓名:张晓静班级:15级编一学号:1504107151《阿甘正传》一:长镜头解析镜号一的画面内容是羽毛从天空一直飘落,飘到了阿甘的脚下。

从近景到远景再到近景,营造出了一种飘忽不定的感觉。

俯拍与仰拍的集合,是镜头一直跟随这羽毛,始终让它占据着画面的中心位置。

摄像机在高空中不停追拍羽毛,再从高空缓缓下落,跟随羽毛静静落到地上,仿佛是观众的眼睛一直追随着羽毛。

1,羽毛下降到人间象征着故事的开始。

2.羽毛的纯洁象征着阿甘内心的纯净。

3.羽毛的飘忽象征着命运的波折。

4.与结尾相结合,象征了完整的一生。

影片一开始白色羽毛随风飘摇的场景和结尾其从书中掉出继续飘飞的场景相照应,令人印象十分深刻。

导演运用长镜头对羽毛随风飘舞的描写,留给观众的是对羽毛产生的无尽想象,为故事情节的发展作了铺垫。

泽米基斯导演在这用了一个隐寓蒙太奇。

羽毛先是在空中一直飞,直到落到阿甘脚跟前,然后阿甘把它捡起放到了皮包里的一本书中。

白色的羽毛的飘零就暗示了阿甘将会是一个孤独寂寞,没有自己的长久之所的人生,一生没有几个朋友。

同时也是在说阿甘这个人有像羽毛那么洁白无暇的心。

此外,还能理解为命运像羽毛一样飘忽不定(丹中尉的观点),但是羽毛注定会飘到阿甘脚下也注定会飘走(阿甘母亲的宿命论观点),照应了阿甘之前对命运的思考和全片的主题。

二、叙事结构分析叙事结构承载着电影创造者对整个文本的阐释方式,也是观众解读影片,把握影片精髓的基点。

不同的影片由于题材不同,所采取的叙事结构当然会有所不同,但无论如何都是为了能更好地突出主题并感染观众。

①结构作为传记题材的影片,《阿甘正传》整体上采用了倒叙的手法。

在影片开头,观众就被一幅静谧祥和的画面所吸引:一根随风飘舞的羽毛从树梢到天空,最后掉落在坐在公交车站长椅上的阿甘脚下,随即阿甘就用稍显笨拙但简单平和的语言向来往的人群讲述自己的经历。

至此,观众便在导演的指引下,伴随着影片的双重线索一步步地走近阿甘的世界。

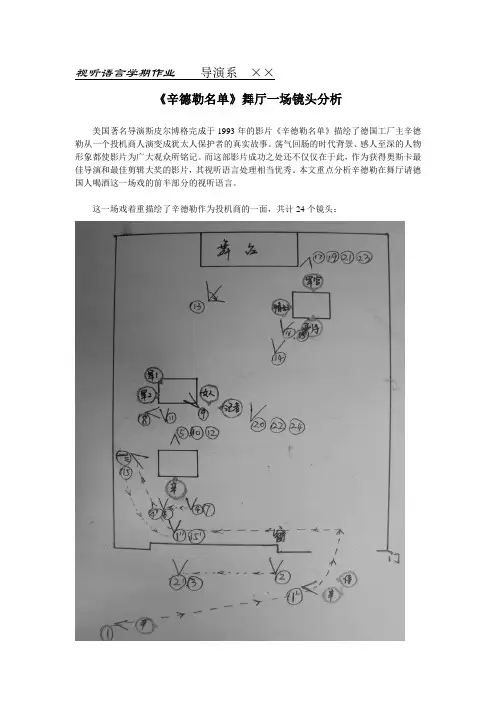

视听语言学期作业导演系××《辛德勒名单》舞厅一场镜头分析美国著名导演斯皮尔博格完成于1993年的影片《辛德勒名单》描绘了德国工厂主辛德勒从一个投机商人演变成犹太人保护者的真实故事。

荡气回肠的时代背景、感人至深的人物形象都使影片为广大观众所铭记。

而这部影片成功之处还不仅仅在于此,作为获得奥斯卡最佳导演和最佳剪辑大奖的影片,其视听语言处理相当优秀。

本文重点分析辛德勒在舞厅请德国人喝酒这一场戏的前半部分的视听语言。

这一场戏着重描绘了辛德勒作为投机商的一面,共计24个镜头:1.第一个镜头的画面起幅是辛德勒的近景背影(图1),影片至此尚未出现其正面形象,斯坦尼康跟,引出招待和舞厅环境,观众可以看到门里的大致情况。

辛德勒俯身对招待说话,低头的同时变焦虚掉后面酒吧的背景,使视线集中到人物对话上面来。

前景的辛德勒着深色服装,后景的舞厅内这时也是暗的,给招待打顶光,突出他的白发和面部表情,画面构图虽然是强烈的明暗对比,但是非常和谐。

(图2)这时就使招待拿钱的动作变成画面的焦点,这个动作交代了辛德勒的经济实力,对人物性格同样有提示作用。

摄影机肩高,平拍。

音乐起,画外群杂。

图1图2接着镜头继续跟随招待和辛德勒进入房间内,辛德勒脚步放慢,近景,画右出画(图3),镜头跟招待拉开凳子。

前景依然是暗调,后景用舞台幕布制造一个亮的区域使画面明暗平衡。

这里基本交代了舞厅的空间环境。

低角度平拍。

音乐继续。

脚步声,画内画外群杂。

图3辛德勒从画右入画,坐下(图4)。

镜头跟摇招待,停在桌边,向下摇出辛德勒侧面,仰拍(图5)。

主光从演员正面靠右打亮脸部,背后基本黑掉,凸现人物表情。

辛德勒的面部形象第一次在影片中出现。

这个人物出场的画面相当的讲究。

可以看到从画幅左下到右上的对角线上依次出现的几个亮的区域是一个德国军官的脸、招待的脸、窗,最终递进式的在黄金分割位置出现辛德勒的脸,而辛德勒脑后用柱子形成类似于画框的构图,辛德勒身后由画左向画右走过一个女人,再次把视觉中心集中到辛德勒。

迷雾拉片作业 Final revision on November 26, 2020《迷雾》拉片作业《The Mist》段落分析简介:《》(The Mist),是由执导的、科幻类电影,主演,。

改编自的同名小说。

一座风景秀美的小镇被一场突如其来的浓雾瞬间淹没。

雾中传来阵阵惨叫,人们惊慌失措地四处逃散。

David和他的儿子Billy与众多镇上的人被困在小镇超市里,等待雾的消散。

浓雾并没有如期望的散开,而走进浓雾的人一去不返。

浓雾逐渐露出了它狰狞的面目。

恐惧、惊慌、挣扎、悲伤、绝望……人们的精神濒临崩溃。

如何才能活着走出迷雾?面对超市里几近癫狂的人们和超市外吞噬一切、不可知的迷雾,David紧紧搂着儿子,开始了艰难的求生之路,可结局却不尽人意。

角色:David:(托马斯·简/Thomas Jane饰演)小镇里周知的画家,大雾没来临的时候有个幸福的三口之家,影片突出刻画主演David,是个典型的美式英雄主义人物,想当个leader,有着所有大家英雄人物必有的印象:具有美丽的心灵,勇敢的不屈的灵魂,聪明的才智和当领导的头脑,更主要刻画他爱他的儿子,很爱。

所有之前特意刻画的英雄形象都为后文不寻常的结局做铺垫。

在这一段落中David表现的开始很坚毅后来很癫狂。

他以为走不出迷雾的结局就必定是被怪物残忍的杀害,连丝毫给自己的退路都没有,用典型的英雄主义来示意大家,“被我的枪杀死比被怪兽咬死好百倍”,五个人仅有四发子弹也毅然决然的发挥自我牺牲精神,以为这是在为他们好。

最后雾散去才发现自己做的事又有多么愚蠢,人死不能复生,他也将一辈子承受这种绝望的痛苦,再也无法理智的他嚎啕大哭。

Amanda:(/ Laurie Holden饰演)女教师,看起来温文尔雅的,人也很有耐心,一直很理智,也帮助David看着小Billy,同样也是有野心又勇敢的人,不随波逐流,有冒险精神。

Amanda在这一段落一直压抑着自己的情感,知道马上就要死了的时候眼泪才流出眼眶。

![[整理版]拉片实例](https://uimg.taocdn.com/7c8a1c70f4335a8102d276a20029bd64783e62ea.webp)

现以美国经典公路片《邦尼和克莱德》(又译《雌雄大盗》)片段为例,简单练习一下拉片。

仅供参考。

1967年美国导演阿瑟佩恩拍摄了电影《邦尼和克莱德》,轰动一时,成为新好莱坞主义的代表作。

看过此片的人,常会被片尾男女主角之死的场面所震撼。

而这个经典段落也在电影史上被反复提及,人们称之为“暴力美学”。

拉片分析如下:电影选段:邦尼和克莱德最后被叛徒出卖,在公路边遭遇警察伏击,中枪身死时间:108:00--109:06从克莱德扭头张望到树后躲藏的警察开枪,时长20秒18格,导演却用了30个镜头切换,我们知道1秒的电影胶片是24格,这样算平均每个镜头1秒不到,仅仅16格。

它的剪辑率是狂风暴雨化的,邦尼与克莱德在命悬一线时表情的近景和特写镜头频繁交织,惊飞的白鸽,树丛里的枪口,恐慌的叛徒等,这些画面的组接让人眼花缭乱,危险逼近却没有半点声音,让人透不过气。

一闪而过的白鸽,刹那的美感,似乎也暗示了两人悲剧的宿命。

突然,轰乱的枪声打破了短暂的沉寂,警察的子弹雨点般向他们打去,两人中弹倒在血泊里。

克莱德倒下,升格拍摄加中近景慢镜头,两人被枪杀的画面放大了,时间延伸了,被子弹打的血肉模糊的身体,尘土飞溅,满是弹孔的车身,场面惨不忍睹。

导演给警察的镜头极少,却用大量的时间画面展现男女主角被杀害的惨状,冷静残酷,不管你想不想看。

一般电影在表现作为主角的好人之死时(当然本片的主角不能简单的拿好人坏人来定义),手法都比较含蓄委婉,中外皆是。

在张艺谋的《英雄》里,无名在秦宫外接受箭雨的“洗礼”,从容赴死,导演是这样处理的:全景,墙上射满了箭,中间一丛箭镞空出一个人形。

在美国电影《勇敢的心》中,华莱士就义,梅尔吉布森用刽子手下落的斧头,华莱士松开手掌,仰拍天空下飘飞的手帕的特写来展现。

相反,《邦尼与克莱德》在这方面处理的很直白,一览无遗。

这种手法带给人的感觉就是,强盗显得无助而脆弱,让人同情;警察凶残,让人厌恶。

这种本末倒置的心理感受,与导演独具匠心的执导和别具一格的剪辑是分不开的。

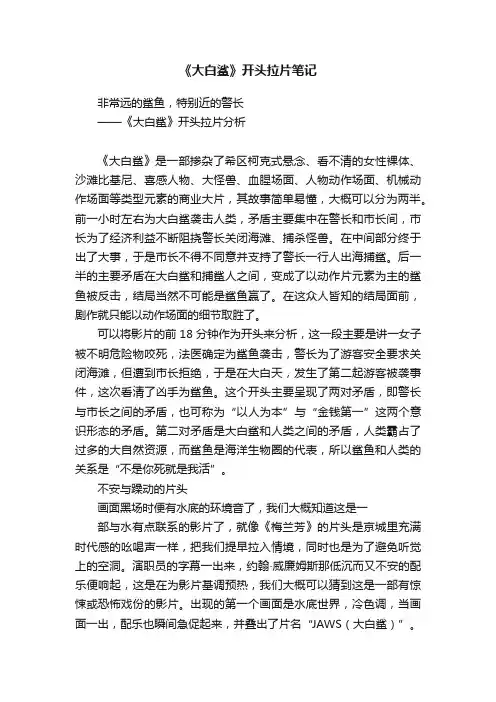

《大白鲨》开头拉片笔记非常远的鲨鱼,特别近的警长——《大白鲨》开头拉片分析《大白鲨》是一部掺杂了希区柯克式悬念、看不清的女性裸体、沙滩比基尼、喜感人物、大怪兽、血腥场面、人物动作场面、机械动作场面等类型元素的商业大片,其故事简单易懂,大概可以分为两半。

前一小时左右为大白鲨袭击人类,矛盾主要集中在警长和市长间,市长为了经济利益不断阻挠警长关闭海滩、捕杀怪兽。

在中间部分终于出了大事,于是市长不得不同意并支持了警长一行人出海捕鲨。

后一半的主要矛盾在大白鲨和捕鲨人之间,变成了以动作片元素为主的鲨鱼被反击,结局当然不可能是鲨鱼赢了。

在这众人皆知的结局面前,剧作就只能以动作场面的细节取胜了。

可以将影片的前18分钟作为开头来分析,这一段主要是讲一女子被不明危险物咬死,法医确定为鲨鱼袭击,警长为了游客安全要求关闭海滩,但遭到市长拒绝,于是在大白天,发生了第二起游客被袭事件,这次看清了凶手为鲨鱼。

这个开头主要呈现了两对矛盾,即警长与市长之间的矛盾,也可称为“以人为本”与“金钱第一”这两个意识形态的矛盾。

第二对矛盾是大白鲨和人类之间的矛盾,人类霸占了过多的大自然资源,而鲨鱼是海洋生物圈的代表,所以鲨鱼和人类的关系是“不是你死就是我活”。

不安与躁动的片头画面黑场时便有水底的环境音了,我们大概知道这是一部与水有点联系的影片了,就像《梅兰芳》的片头是京城里充满时代感的吆喝声一样,把我们提早拉入情境,同时也是为了避免听觉上的空洞。

演职员的字幕一出来,约翰·威廉姆斯那低沉而又不安的配乐便响起,这是在为影片基调预热,我们大概可以猜到这是一部有惊悚或恐怖戏份的影片。

出现的第一个画面是水底世界,冷色调,当画面一出,配乐也瞬间急促起来,并叠出了片名“JAWS(大白鲨)”。

不安与躁动,甚至有点恐怖感的配乐,加上冰冷色调的海底镜头,一同传递出影片的恐怖类型基调,这个感觉观众可以直接感受到的,虽然观众们不知道这感觉怎么来的。

欲扬先抑的吓人策略随着下一组非海底镜头的出现,片头的配乐骤然消失,这两组镜头在色调上有明显的冷暖对比。

拉片时要思考的问题列表I.O 影画第一遍:先看光,每个镜头中光是怎么用的,下一个镜头的光有什么变化,有没有投影的变化,有没有黑天白天的变化,有没有阴天、下雨;第二遍:空间有没有大小的变化,大房间,小房间,有没有室内室外的变化;第三遍:听声音,是同期还是后期,每个镜头中有有没有表现出的音空间来,它是什么样的,下个镜头的声音空间感有什么变化;第四遍:背景是什么,与前景的关系,它怎样变的(这是透视关系);第五遍:有没有运动,是画面内的被摄体在运动,还是摄影机在运动,是水平运动(左右横移)多还是纵深运动多。

第六遍:有没有用变焦,它是准确地表现了两个人物关系,还是造成了错误的关系。

变焦用得多不多;摇镜头有没有增加新的信息或含义;第七遍:运动的动与静的关系,是前景有运动,背景没有;或是背景有运动,前景没有;或是前后景都有,或前后景都没有;第八遍:剪辑点在哪里,起幅的画面是怎么样的,落幅的画面是怎样的,如果是一个人在跑,注意起幅的人体造型好不好,好与不好,看的时候有什么不同;是用切换多,还是用叠化多。

第九遍:在一个镜头中人物的调度是怎样的,有没有第四面墙的舞台处理(即所有镜头中的人都排成一排面向摄影机,就象幼儿园里的排排坐,吃果果。

)演员的单独表演也是力求面向第四面墙?第十,音乐用在哪里;有没有主题歌,有作用吗?音乐与人物动作(或称表演)关系,音乐与摄影机运动的关系,音乐与色彩变化的关系,音乐与对话的情绪及节奏的关系,音乐与自然音响(即噪声)的关系等等第十一遍,如果是故事片,情节的转折点是用什么手段来表现的,是用嘴皮子说出来的,还是无声的段落,如果是你的话,你能用无声把这一段落表现出来吗?第十二,画面上人物关系的变化,有变化,还是没有变化,A在整个镜头里始终站在B右边,就没有走到B的左边去过,等等;第十三遍,画外空间是怎么用的,是作为画面内的空间的延伸,还是另外一个非叙事的空间;第十四,对话写得是否生活化,还是舞台腔,好念吗?第十五,每个镜头中人物都穿什么颜色的服装,他们之间的相互关系,也就是说,有没有色彩的调度,即作为流动色彩来使用;第十六,道具的时代,地域,民族,文化方面准确吗?第十七,时间上是否用闪回,是用什么手段来表现的,合理吗?第十八,用长镜头吗?最长的镜头有多长,你感觉是长,还是没有实际那么长,这个长镜头内的人物关系是怎样的。

阿甘正传拉片作业Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】2012—2013学年第1学期《视听语言》课程论文《阿甘正传》段落拉片作业任课教师:罗雅南专业:数码艺术设计年级:数码一班学生:张鸿玉完成时间:2012 年11 月 12 日成绩:评语:一.分镜头分析二.段落分析《阿甘正传》主要讲的是阿甘于二战结束后不久出生在美国南方阿拉巴马州一个闭塞的小镇,他先天弱智,智商只有75,然而他的妈妈常常鼓励阿甘,要他自强不息。

阿甘像普通孩子一样上学,并且认识了一生的朋友和至爱珍妮,在珍妮和妈妈的爱护下,阿甘开始了一生不停的奔跑。

阿甘成为橄榄球巨星、越战英雄、乒乓球外交使者、亿万富翁,但是,他始终忘不了珍妮,当他又一次见到了珍妮,还有一个小男孩,那是他的儿子。

这时的珍妮已经得了一种不治之症。

甘和珍妮三人一同回到了家乡,一起度过了一段幸福的时光。

后来珍妮过世了,他们的儿子也已到了上学的年龄。

阿甘送儿子上了校车,坐在公共汽车站的长椅上,回忆起了他一生的遭遇。

影片中多次出现阿甘跑步的画面,跑步在这部片子里面算是出现最多的动作段落,所以这次截取的便是阿甘奔跑的片段,在这一片段中出现大量的绿色,整体色调明快,使人心情明朗。

这一部分的叙述,大量的使用了蒙太奇。

例如,阿甘和jane一起逃跑,jane 的父亲在后面追他们(第17、18镜号)。

这一段中先是jane拉着阿甘奔跑的镜头,此处运用了跟镜头,景别设定为中景,接着是jane的父亲拿着酒瓶的手的特写镜头,镜头跟随jane的父亲走动而运动。

再例如,中学时期的阿甘奔跑的那一部分(第34、35、36镜号)。

这三个镜头很突出的体现出了平行蒙太奇运用。

先是用跟镜头拍摄阿甘奔跑的全景,继而用跟镜头拍摄阿甘奔跑中腿部的特写,最后从正面拍摄,特写啊甘奔跑时的双脚。

这三个镜头都是表现阿甘快速奔跑,分别从不同的角度来进行拍摄,形成了鲜明的对比,增强了我们的视觉效果。

《罗拉快跑》,是由“德国的卢贝松”之称的新锐导演TOM TYKWE汤姆提克威编导及配乐,此片被誉为德国有史以来最棒的电影,在日舞影展超越其他好莱坞大片夺得“最佳观众人缘奖”,观众跟着剧情全场喊叫并欢声鼓掌。

这部影片动作、悬疑、惊竦,有令人意想不到的情节,是一出绝妙的浪漫惊悚剧,电影语言节奏强劲有力,表现手法新颖,原创性十足,有突破窠臼的耀眼展现。

罗拉快跑在德国已经变成一种现象、一个奇迹,它是德国98年最卖座的电影!!许多德国女孩甚至模仿片中的女主角萝拉染了一头红发。

德国市长更夸张的把自己的肖像印在《罗拉快跑》的海报上制成广告招牌,想藉此片塑造其活力、年轻的形象,可见此片受欢迎的程度!女主角卡波腾说:“罗拉带来了人一直期待著的某些东西。

”导演补充说:“罗拉是一天的英雄,但仅只一天!这故事是很好的借镜,我们任何人都有可能会陷入如此困境中。

”在影片开始阶段出现了两段字幕,整个故事都符合这两句话。

由钟表引出影片的开始,说明了该影片是以时间为重要因素。

人物:在影片开始时,用独特的方式介绍主要人物的出场,在茫茫人海中,只有那几个人是最清晰的。

是在罗拉三次的奔跑过程中都会出现的人。

插入动画,让观众感到这部影片不是太过的枯燥,变得有趣起来。

运用闪镜头表现出当时的紧张气氛以及罗拉当时急切的心情。

影片主题:罗拉快跑是写恋人之间的爱情,体现出爱情的伟大,罗拉为救曼尼不停的奔跑,甘愿为曼尼做任何事情,哪怕是犯罪。

罗拉三次奔跑的过程,也说明了任何事情并不是向自己所想的方向发展的,结果是不可预料的。

人们在有些时候是无助,可怜的。

就如罗拉在快跑过程中碰到的多名途人一样,他们在短短十数秒中便改变了不同的人生际遇。

所以也告诉人们在人生中采取任何行动时都不要因为自己的冲动行为而影响了自己和他人的一生。

音乐:这部影片的音乐也是快节奏的,表现出事情的急促和人物内心的紧张心情。

第一次奔跑:罗拉找父亲却没借到钱,赶到约定地点时曼尼已经开始抢超市,于是罗拉帮助曼尼抢超市,最后罗拉被警方击毙。

《大白鲨》影片分析电影《大白鲨》生产于1975年,是影史上第一部票房超过1E美圆的电影,布鲁斯(片中大白鲨的名字)至今也有31岁了。

为此,去年位于美国马萨诸塞州的海滨小镇埃德加敦在“玛莎葡萄园”迎来了第一届“大白鲨节”。

这部在当时以惊人的特技效果震撼所有观影观众的商业灾难惊悚片,鲨鱼给人们留下了难以磨灭的印象,公映之后,一度使美国的许多度假海滩变得冷冷清清,人们被大白鲨吓坏了,震撼效果难以言表,甚至这部史蒂芬·斯皮尔伯格的成名作长期被定性为一部恐怖片,它也掀起了美国灾难片的“第三次狂潮”。

用今天的眼光来看待30年前的大白鲨,特技自然不可同日而喻,无怪乎近日再看影片,几乎找不到惊悚的感觉,特技显得简单,请注意,我只用了简单这个词,而不是粗糙或者其他什么形容词,因为它虽然简单,但并不粗糙,并不令人感觉不舒服,整个电影情节紧凑有力,画面表现得十分流畅,并不因为它是30年前的作品,而显得苯手苯脚,这一点令我由为叹服,要知道今天的我们早已经历无数特技大片的洗礼,可以充分想象当时的人们是如何目瞪口呆,和黑暗的影院中鸦雀无声的景象,这也足以证明《大白鲨》对当时人们神经的冲击之强、之猛,一时间鲨气来袭!令人们兴奋、刺激、恐惧、尖叫连连,还恋恋不舍,至今津津乐道。

因此,我也很为我们的一些国产特技电影感到羞愧。

故事很简单,一条罕见的大白鲨来到了度假海滩的海湾吃人,一位美女、一个小男孩为此已经丧命,政府为了小镇1年中难能可贵的旅游收入,于是镇长拒绝关闭浴场,要求警长闭嘴,昧着良心隐瞒真相,人们依然忘乎所以地在海水中嬉戏,却不知道危险就在身边,警长布朗对此痛心疾首,却无能为力。

这正反映出了政府和人性的贪婪,贪婪的兄弟是自私和冷漠,在金钱和利益面前,平常人的性命显得那么弱小而无助,不会有谁会关心你,而关心你的人也不一定能保护你。

虽然无助,但美国公民是爱憎分明的,这在影片中丧子的太太狠狠地扇了布朗警长一个耳光便是明证,即使是在70年代的美国。

镜号 截 图 景别 摄法 内 容 声音 备注 01中 固定平拍 莱昂从柜中拿出牛奶放入箱子中 开关柜门声,老板说话声8 S 02全 摇——移 莱昂出店门,四周张望,进入公寓楼 开门声、背景音乐13 S 03全 俯拍,景深变化楼梯(实—虚),小女孩把脚伸出来 背景音乐7 S04近 上移 女孩从脚到头(前景有栏杆遮挡)背景音乐15 S05特写 固定 平拍女孩抽烟 背景音乐 9 S 06 全 固定脚步 4 S《这个杀手不太冷》拉片分析 导演素质课训练 20120910272 朴甜甜 (片段:10分钟—17分钟)07 特写固定平拍女孩看见莱昂背景音乐4 S08 近固定平拍女孩放下手中烟,莱昂上楼背景音乐2 S09 近固定平拍女孩身体挡住烟,莱昂走过,小女孩向他打招呼对白、背景音乐9 S10 中固定仰拍莱昂转身和小女孩对话对白、背景音乐5 S俯拍答背景音乐12 中固定仰拍莱昂俯身看女孩背景音乐2 S13 特写固定平拍女孩脸上有伤,避开莱昂眼神转头低下背景音乐6 S14 中固定仰拍莱昂问女孩对白、背景音乐4 S平拍答背景音乐16 中固定仰拍莱昂转身离开背景音乐5 S17 中固定平拍女孩叫住莱昂背景音乐6 S18 全固定微仰前景女孩虚化,女孩请求莱昂对白、背景音乐3 S19 中固定平拍女孩拿起烟,与莱昂说话对白、背景音乐1 S20 中固定微仰莱昂转身回家背景音乐5 S21 中固定平拍女孩看着莱昂(的方向)背景音乐5 S22 近固定平拍莱昂开门钥匙开门声、背景音乐2 S23 特写平摇史丹走出女孩家(特写脚)开门声,脚步声、背景音乐4 S24 中固定平拍女孩扔掉烟背景音乐4 S25 近固定平拍莱昂关门背景音乐2 S26 特写固定平拍史丹(背对镜头)戴着耳机关门声、背景音乐12 S27 中固定平拍女孩父亲与A男对话,大致说不知道那些少掉的货的去向,一同出屋站在家门口背景音乐从有到无12 F28 近固定平拍A男质问女孩父亲2 S29 中固定平拍女孩拿出糖吃4 S30 近固定平拍女孩父亲与A男对话23 S31 特写固定平拍史丹听音乐(反打,肩部以上)3 S32 近固定平拍A男与父亲说希望他说真话,不然就要麻烦史丹,(史丹有嗅出谎话的能力)背景音乐从无到有17 S33 特写固定平拍女孩吃糖(望着父亲那边)背景音乐3 S34 近史丹除下耳机,A男与史丹对话史丹转身耳机中音乐声史丹:哦(诡异)、背景音乐20 S35 近固定平拍女孩父亲表情惊恐(背景虚化)背景音乐3 S36 特写平拍—上移史丹(正打)走向女孩父亲,将女孩父亲从肩嗅到头(背景虚化)嗅味声、背景音乐13 S37 特写固定平拍史丹(反打)嗅女孩父亲,一手抓住父亲脖子(背景虚化)嗅味声、背景音乐8 S38 近固定平拍A男望着史丹,擦汗状,(前景虚化)嗅味声、背景音乐2 S39 特固定平拍史丹(正打)使劲嗅了下,放开,轻轻拍打父亲后脑勺,与父亲对话(背景虚化)嗅味声,拍打声(两下)、背景音乐12 S40 特固定平拍史丹(正打)使劲嗅了下,放开,轻轻拍打父亲后脑勺,与父亲对话(背景虚化)对白、背景音乐8 S41 特固定平拍史丹(正打)挽住女孩父亲脖子(背景虚化)对白、背景音乐14 S42 特固定平拍女孩父亲(正打)表情紧张,急促喘气,史丹与A男背对出画,A男拍父亲下巴喘气声,拍打声(两下)、背景音乐10 S43 特固定平拍莱昂(侧面)从锁眼望出去观察走廊情况背景音乐2 S44 中平移两男下楼背景音乐2 S45 近固定平拍女孩父亲叫住两男说自己没有私吞货物,女孩望着父亲(父亲腿前景入画,虚)背景音乐9 S46 中固定平拍父亲用脚踢了一下女孩,质问女孩在这里干什么背景音乐2 S47 近固定平拍父亲打了女孩一耳光打耳光声、背景音乐3 S48 近固定平拍女孩起身出镜背景音乐3 S49 全固定平拍—平摇(广角)女孩跑回屋里跑步声,关门声、背景音乐5 S50 特写固定平拍莱昂(侧面)从锁眼望出去观察走廊情况,伸头,扣上锁眼扣锁眼声、背景音乐5 S51 近固定平拍莱昂搬花盆背景音乐5 S52 小全固定平拍莱昂关窗脱帽背景音乐15 S53 中固定平拍莱昂脱外套背景音乐4 S54 中固定平拍莱昂叠衣服背景音乐4 S55 近固定平拍莱昂冲澡淋浴水声、背景音乐16 S56 近固定平拍莱昂盯着牛奶杯指甲轻敲玻璃杯声、背景音乐7 S57 中近固定平拍莱昂烫衣服熨衣服声、背景音乐8 S58 近固定平拍莱昂打理植物叶子摩挲声、背景音乐9 S59 近固定平拍莱昂熄灯睡觉背景音乐17 S60 小全固定平拍莱昂闭目养神背景音乐7 S。

影片名:《狼人》(标注版本)2010翻拍版影片简介:导演Director:乔·庄斯顿Joe Johnston编剧Writer:安德鲁·凯文·沃克Andrew Kevin Walker大卫·塞欧夫David SelfCurt Siodmak演员Actor:本尼西奥·德尔·托罗Benicio Del Toro安东尼·霍普金斯Anthony Hopkins艾米莉·布朗特Emily Blunt雨果·维文Hugo Weaving制作人Produced by:•Bill Carraro•肖恩·丹尼尔Sean Daniel 本尼西奥·德尔·托罗Benicio Del Toro •瑞恩·卡瓦劳格Ryan Kavanaugh Stratton Leopold•Jon Mone•斯科特·斯塔博Scott Stuber Rick Yorn原创音乐Original Music:•丹尼·艾夫曼Danny Elfman摄影Cinematography:•Shelly Johnson剪辑Film Editing:•沃尔特·默奇Walter Murch•Dennis Virkler•Mark Goldblatt选角导演Casting:•Priscilla John艺术指导Production Designer:•Rick Heinrichs美术设计Art Direction by:•John Dexter•Phil Harvey•Andy Nicholson布景师Set Decoration by:•John Bush•Vincent Jenkins服装设计Costume Design by:•Milena Canonero视觉特效Visual Effects Supervisor:•Steven Begg•加里·布洛占尼奇Gary Brozenich ....MPC•Mark Michaels 亚当·瓦德兹Adam Valdez•Scott M. Davids第83届奥斯卡金像奖(2011)奥斯卡奖-最佳化妆里克贝克第37届美国电影电视土星奖(2011)土星奖-最佳化妆Dave Elsey 第37届美国电影电视土星奖(2011)土星奖-最佳恐怖/惊悚电影(提名)。

《加勒比海盗2聚魂棺》开场段落广电文编二班20090705209xx 画面景别运动方式镜头内容及分析声音长度01 特写移动镜头第一个画面女一号出场,特写伊丽莎白手中的花,镜头上移到伊丽莎白脸部,镜头从右往左横移,女主角目光呆滞在哭泣。

这个移动镜头内容简单没有台词为观众设置悬念,为接下来各个主角的出现铺垫。

清晰的雨声及忧伤的纯音乐,镜头移动与音乐节奏相吻合10秒02 全景固定镜头第二个画面反派角色出现,船只军队从右边入画,贝克特骑马在船上,贝克与其他军人的位置不一致,充分显示其高高在上的身份。

清晰的雨声及节奏感很强的音乐5秒03 近景固定镜头旗帜在风雨中飘扬,旗帜上写的是“东印度公司”清晰的雨声,雷声及节奏感很强的音乐2秒04 大全景移动镜头镜头从下往上移动,士兵利用小的船只正在靠岸,通过大全景交代了环境清晰的雨声及节奏感很强的音乐4秒05 近景横摇镜头回到女一号,伊丽莎白在雨中哭泣,继续通过特写表达情感。

女一号与军队间的画面内容交叉,一动一静凸显紧张感与悬疑感。

清晰的雨声及节奏感很强的音乐3秒06 全景固定镜头士兵拉着船从画面右边入画,成功登陆。

从这个画面开始,影片的节奏开始加快,清晰的雨声及节奏感很强的音乐,一个女歌者的声音在低吟。

2秒07 特写固定镜头特写士兵成功登录奔跑的腿部特写接下来的一连串局部特写镜头,都是为了凸显出整紧张感。

同上1秒08 特写固定镜头马的腿部特写,这个画面通过局部特写交代细节内容,间接交代了贝克登陆,前面画面中已经提及,只有贝克一个人骑马。

同上2秒09 中景横摇镜头士兵在街道中穿梭,镜头从左往右横移,落在小女孩恐惧的脸上,女孩的家人把门关上,充分体现了紧张的气氛。

同上4秒10 中景固定镜头贝克特在骑马前行,再次凸显其在片中的重要性。

画面中贝克特始终没有露脸,只是给予局部或者背景的镜头,这与人物个性有过关,贝克特在剧中是反派角色,在幕后操纵一切,神秘而且拥有巨大的权力。