结直肠癌流行病学

- 格式:doc

- 大小:751.50 KB

- 文档页数:9

《中国社区居民结直肠癌筛查专家共识》(2024)要点1流行病学CRC是一种常见的恶性肿瘤。

近年来,CRC的患病率在全球呈逐年上升的趋势。

我国CRC 流行病学具有以下特征:(1)时间分布特征:(2)地区分布特征:(3)性别分布特征:(4)年龄分布特征:2危险因素与保护因素推荐与建议●可增加CRC风险并影响筛查策略的风险因素,包括某些遗传性因素、年龄、个人或家族肿瘤史、炎症性肠病(IBD)、糖尿病。

●可增加CRC风险并潜在可纠正的危险因素,包括肥胖、糖尿病、吸烟、过量饮酒、过度摄入加工肉类等,应重点关注具有这些危险因素的人群,对其进行早期CRC筛查、健康教育以及一级预防。

●保持健康的生活方式可以降低CRC发病风险,包括摄入膳食纤维、全谷物和/或乳制品、合理的体育锻炼等。

2.1 危险因素2.1.1 相关疾病因素(1)个人或家族肿瘤史有CRC家族史的人群患CRC的风险显著增加。

(2)IBDIBD包括克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC),长期肠道炎症会增加IBD患者发生结直肠肿瘤的风险。

(3)糖尿病糖尿病是CRC的独立危险因素。

2.1.2 生活方式因素(1)红肉及加工肉类摄入食用红肉及加工肉类增加CRC的风险可能与其能促使食用者易发生肥胖、胰岛素抵抗和胆汁酸分泌物增加相关。

(2)肥胖已有较多证据表明肥胖和缺乏运动是CRC的危险因素。

(3)吸烟烟草烟雾是包括CRC在内的多种癌症的相关危险因素。

(4)大量饮酒大量饮酒是公认的可致CRC的危险因素之一。

2.1.3 其他因素2.2 保护因素2.2.1 阿司匹林《美国国家综合癌症网络(NCCN)临床指南———结肠/直肠癌》中提及可以考虑服用阿司匹林作为CRC的一级预防。

2.2.2 合理饮食与体育锻炼3社区居民CRC筛查对象及初筛年龄推荐与建议●将筛查人群分为一般风险人群、散发性高危人群、遗传性CRC高危人群;针对不同风险人群确定CRC筛查早期对象,制定不同的CRC筛查策略和模式。

结直肠癌危险因素及临床流行病学特征的调查与分析一、本文概述结直肠癌,又称为大肠癌,是一种在全球范围内发病率和死亡率均较高的消化系统恶性肿瘤。

随着生活方式的改变和人口老龄化的加剧,结直肠癌在我国的发病率也呈现出逐年上升的趋势。

为了更好地了解结直肠癌的危险因素及临床流行病学特征,本文旨在对结直肠癌的流行病学资料进行系统的调查与分析,以期为结直肠癌的预防、早期发现和治疗提供科学依据。

本文将首先介绍结直肠癌的基本概念、发病现状和流行趋势,阐述研究结直肠癌危险因素和临床流行病学特征的重要性。

随后,通过收集和分析相关文献资料,深入探讨结直肠癌的危险因素,包括遗传、环境、生活习惯、饮食习惯、慢性疾病等多方面的因素。

本文还将对结直肠癌的临床流行病学特征进行详细的分析,如发病年龄、性别分布、发病部位、病理类型、临床表现等。

通过本文的调查与分析,希望能够为公众提供有关结直肠癌的全面、准确的信息,提高公众对结直肠癌的认识和防范意识。

也为临床医生和研究人员提供有价值的参考,为结直肠癌的防治工作提供科学依据。

二、结直肠癌概述结直肠癌,也称为大肠癌,是发生在结肠或直肠的恶性肿瘤,是全球范围内最常见的消化道恶性肿瘤之一。

结直肠癌的发病率和死亡率在过去的几十年中一直呈上升趋势,尤其在发达国家中更为显著。

结直肠癌的发生是一个多因素、多步骤的复杂过程,涉及遗传、环境、生活习惯等多种因素。

从临床流行病学角度来看,结直肠癌的发病率和死亡率与年龄、性别、种族、地理位置、饮食习惯、生活方式等多种因素有关。

一般来说,结直肠癌的发病率随着年龄的增长而增加,多数患者在50岁以上。

男性患者的发病率略高于女性。

在种族方面,一些研究显示,非洲裔美国人的结直肠癌发病率较高,而亚洲人的发病率相对较低。

在地理位置方面,结直肠癌的发病率和死亡率在不同国家和地区之间存在显著差异。

这可能与不同地区的饮食习惯、生活方式、医疗水平等因素有关。

例如,西方国家的结直肠癌发病率普遍较高,而一些亚洲国家的发病率相对较低。

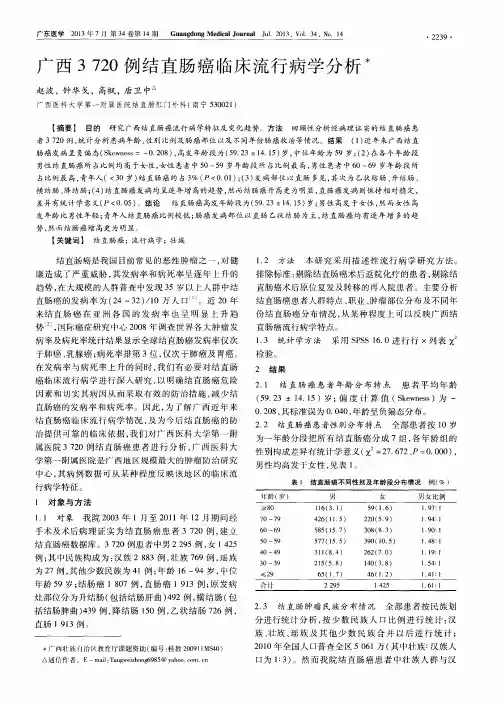

2021中国结直肠癌流行病学及危险因素(全文)根据国际癌症研究机构发布的GLOBOCAN 2018 年癌症发病率和死亡率评估,2018 年发生超过180 万例新发结直肠癌(CRC) 病例和881,000 例结直肠癌相关死亡,将其归类为第三位(10.2%) ) 和第二(9.2%) 发病率和死亡率分别在所有癌症类型中( 1 , 2 )。

具体而言,欧洲(匈牙利、斯洛文尼亚、斯洛伐克、荷兰和挪威)、北美和东亚(日本、韩国和新加坡)以及澳大利亚和新西兰的国家发病率最高。

介绍根据包括国家癌症中心收集的基于人群的癌症登记数据的2018 年中国癌症登记报告,2015 年中国发生387,600 例CRC 新发病例和187,100 例CRC 相关死亡,位居第四(9.87%)和在所有癌症中,发病率和死亡率分别排名第五(8.01%) ( 3 )。

尽管与世界平均水平(发病率,17.81/100,000 人;死亡率,8.12/100,000 人)相比,中国的发病率较低( 3 , 4 ),但中国的CRC 新发病例和CRC 相关死亡人数是世界上最高的,因为其相对大量人口(5)。

此外,该国面临着与西化生活方式相关的CRC 病例增加的严峻挑战,这威胁到个人的健康,并带来沉重的社会和经济负担( 6 , 7 )。

流行病学特征由于社会经济发展和生活方式的差异,CRC的发病率和死亡率在不同国家之间存在差异。

阿诺德等人。

据报道,在过去十年中,俄罗斯、中国和巴西的CRC 发病率和死亡率有所上升,而美国、日本和法国的这些发病率和死亡率有所下降( 8 )。

此外,中国结直肠癌病例的区域分布也各不相同:东部地区的发病率和死亡率最高,西部地区次之,中部地区的发病率和死亡率最低。

从城乡分布来看,前者明显高于后者(3)。

总体而言,CRC 的发病率随着年龄的增长而增加;在中国,这种发病率在50 岁以上的人群中迅速增加,在80 岁以后达到高峰( 2 , 3 )。

《中国结直肠癌早诊早治专家共识》(2020)要点结直肠癌是我国常见恶性肿瘤,其发病率呈逐年攀升趋势,严重危害人民身体健康。

早期诊断与早期治疗是改善结直肠癌患者预后、减轻人群疾病负担的关键所在。

但目前我国结直肠癌患者早期诊断及治疗率偏低,积极推动规范的结直肠癌早诊早治是进一步改善我国结直肠癌患者预后的关键。

一、结直肠癌的流行病学趋势结直肠癌是一种常见的恶性肿瘤,其新发病例数在全世界男性、女性中分别排名第3位及第2位,死亡病例数在全世界男性、女性中分别排名第4位及第3位。

随着人们生活水平的不断提高以及生活方式的改变,尤其是膳食结构的改变,我国结直肠癌的发病率日渐增高,已跃居城市恶性肿瘤发病率第2位(33.17/10万),死亡率第4位(15.98/10万),农村地区恶性肿瘤发病率(19.71/10万)和死亡率(9.68/10万)第5位。

二、结直肠癌的筛查和早期诊断1. 结直肠癌筛查的可选方法:目前的筛查方法列举如下。

基于粪便检测的方法包括粪便免疫化学测试(FIT)和多靶点粪便检测。

FIT 是目前应用最广泛的结直肠癌早期筛查技术,推荐筛查周期为1年1次。

不再推荐化学法粪隐血试验用于结直肠癌早期筛查。

多靶点粪便检测是利用粪便DNA 检测技术检测粪便中肠道肿瘤脱落细胞的特异性标志物。

推荐应用于无症状人群结直肠肿瘤早诊筛查,筛查周期为3年1次或1年1次。

粪便检测阳性者应行肠镜检查,有异常发现者应取组织活检以明确诊断。

肠镜包括纤维结肠镜/乙状结肠镜和硬质直肠镜。

结肠镜检查是发现肠道肿瘤最敏感的检查方法,同时可以明确病理诊断。

推荐有条件地区采用规范化全结肠镜检查行早期结直肠癌的筛查,尤其对于高危人群。

直肠肿瘤在我国患者中的比例高,直肠指诊可有效检查低位直肠肿瘤,推荐体检人群行直肠指诊。

但是,直肠指诊对于直肠肿瘤的筛查价值不明确。

【推荐筛查方法】:A.免疫化学法粪便隐血检测,推荐筛查周期为1年1次;B.多靶点粪便检测,推荐筛查周期为1年1次或3年1次;C.肠镜检查推荐可至回盲部的规范化全结肠镜检查。

结直肠癌筛查与早诊早治方案(2024年版)结直肠癌是一种较为常见的癌症,严重威胁我国居民身体健康。

研究表明,针对结直肠癌高风险人群开展筛查与早诊早治能够有效提高人群结直肠癌早期诊断率,降低死亡率。

为进一步规范结直肠癌筛查与早诊早治工作,提升结直肠癌防治效果,特制定本方案。

一、流行病学相关监测数据显示,2022年中国新发结直肠癌病例51.71万例,占全部恶性肿瘤发病的10.7%。

结直肠癌死亡病例24.00万例,占全部恶性肿瘤死亡的9.3%。

全国结直肠癌发病率和死亡率分别为36.63/10万和17.00/10万,总体呈上升趋势。

近年来我国结直肠癌患者5年生存率虽有所提高,但仍处于较低水平,如早期发现、早期治疗,将使5年生存率显著提高。

结直肠癌的主要危险因素包括红肉和加工肉类摄入、饮酒、吸烟、肥胖、糖尿病、炎症性肠病及结直肠癌家族史等;主要保护因素包括摄入膳食纤维和乳制品,合理体育锻炼等。

二、高风险人群(一)散发性结直肠癌高风险人群综合年龄、性别、一级亲属结直肠癌家族史、吸烟和体重指数(BMI),对散发性结直肠癌风险进行评分,原则如下:1.年龄:≤49岁(0分),50-59岁(1分),≥60岁(2分)。

2.性别:女性(0分),男性(1分)。

3.吸烟史:无(0分),有(1分)。

4.BMI:<23kg/m2(0分),≥23kg/m2(1分)。

5.一级亲属(父母、子女以及兄弟姐妹)确诊结直肠癌:无(0分),有(1分;其中,如有1个一级亲属<60岁时被确诊为结直肠癌,或者2个一级亲属确诊结直肠癌4分)。

以上各项累计评分≥4分者,认定为高风险人群。

(二)遗传性结直肠癌高风险人群具有林奇综合征或患有家族性腺瘤性息肉病等的人群。

三、筛查(一)筛查对象1.散发性结直肠癌高风险人群,无结直肠癌病史,推荐筛查起止年龄在40~74岁之间。

其中,有1个一级亲属小于60岁时确诊为结直肠癌,或者2个及以上一级亲属确诊结直肠癌,推荐从比一级亲属中最早确诊结直肠癌者诊断年龄提前10岁开始进行结直肠癌筛查,不对筛查起始年龄做限制。

结直肠癌(colorectal cancer, CRC)结直肠癌(colorectal cancer, CRC)是起源于结直肠黏膜上皮的恶性肿瘤,是临床最为常见的恶性肿瘤之一。

我国每年结直肠癌新发病例超过25万,死亡病例约14万,新发和死亡病例均占全世界同期结直肠癌病例的20%。

因此,降低我国结肠癌的发病率和死亡率是刻不容缓的重大临床科学问题。

结直肠癌的转归及预后与病变的分期紧密相关。

局部进展期结直肠癌5年癌症相关生存率为70%,而发生远处转移的晚期结直肠癌患者5年生存率仅12%;且患者生活质量低。

然而,大部分早期结直肠癌可获得良好预后,5年生存率超过90%,部分可行内镜微创治疗获得根治。

但是目前我国结直肠癌的早期诊断率较低,明显低于欧美国家。

因此,逐步普及结直肠癌筛查和推广内镜下早诊早治是提高我国结直肠癌早期诊断率、降低结直肠癌相关死亡率的有效途径。

为规范我国结直肠癌诊疗方案,我国卫生部先后颁布了《结直肠癌诊疗规范(2010年版)》和《结直肠癌诊疗质量控制指标(试行)》,中华医学会消化内镜学分会肠道学组和中华医学会消化病学分会也相继发布了相关指南。

但目前我国尚缺乏侧重于结直肠癌内镜早期诊治且兼顾筛查等方面内容的综合性共识意见。

因此由中华医学会消化内镜学分会和中国抗癌协会肿瘤内镜专业委员会组织我国的消化、内镜、外科、肿瘤、病理等多学科专家、并邀请澳大利亚谭达恩教授及新加坡霍光明教授共同制定本指南意见。

一、定义和术语1.早期结直肠癌:根据1975年日本结直肠癌研讨会上的讨论意见,目前我国普遍将局限于结直肠黏膜层及黏膜下层的癌定义为早期结直肠癌,其中局限于黏膜层的为黏膜内癌,浸润至黏膜下层但未侵犯固有肌层者为黏膜下癌。

而2000年版的WHO肿瘤分类则规定结肠或直肠发生的上皮恶性肿瘤,只有穿透黏膜肌层、浸润到黏膜下层时才被认为是恶性的。

鉴于我国实际情况,推荐使用WHO推荐术语,但也可暂时沿用原位癌、黏膜内癌等术语。

结直肠癌发病率逐年攀升,要怎样来防癌随着生活水平不断提升,结直肠癌和许多其他病症相同,都呈现发病率不断增长的趋势。

据最新的流行病学调查研究显示,目前,此病症的发病率已超过30.0/10万,成为严重威胁人们生存的恶性肿瘤疾病。

根据世卫组织国际癌症研究机构(IARC)调查研究可知:在2020年内,我国新发癌症人数达1930万例,而直肠癌新发例数达106万左右,是仅次于肺癌(约143万)、前列腺癌(约141万)的病症;同时,在2020年内因结直肠癌而死亡的患者高达93万例。

针对如此数据,如何落实防治工作亦是一大难题。

由于结直肠癌恶化后会对患者健康造成严重影响,而面对不断攀升的发病率,又应当如何防癌呢?相关疑问也是目前临床有关工作者所思考的热点问题。

鉴于此,文章从结直肠癌发病因素、特点、预防等方面加以分析,总结内容如下:一、结直肠癌发病因素要探讨为何近年来结直肠癌发病率不断增长的原因,就必须要明确其发病具体和哪些因素有密切关联。

经总结临床经验可知,主要包括:①结肠或直肠腺瘤。

在临床上出现的结直肠癌,有50.0%及以上都是因为出现了腺瘤的病变。

②炎性肠病。

当出现如溃疡性结肠炎等疾病时,也会加大结直肠癌发病率。

③患者机体内缺乏维D。

④饮食习惯:若日常生活中食用过多的动物脂肪、加工肉食,却忽视新鲜蔬果、膳食纤维的摄入,也会加大结直肠癌发病率。

⑤生活习惯不佳。

例如包括长期抽烟、喝酒、缺少(甚至未)进行体育锻炼等。

⑥患有代谢性疾病。

如常见的糖尿病、新陈代谢综合征,也是诱发结直肠癌的风险因素。

⑦过度肥胖。

当BMI指数过高时,会加大许多病症包括结直肠癌的发病风险。

总之,自我国改革开放以来人们生活水平提升,许多人在饮食上不重视,过度食用高油脂、高蛋白食物,导致糖尿病、肥胖症患病人数越来越多。

再加上许多男性患者抽烟、喝酒率呈增长趋势,都会导致逐渐形成结直肠癌的风险因素,进而诱发疾病。

二、结直肠癌发病特点结直肠癌从本质上划分,包括了结肠癌、直肠癌。

结直肠癌是全球最常见的恶性肿瘤之一,根据世界卫生组织(WHO)报道,结直肠癌是男性第三位和女性第二位常见的恶性肿瘤。

2012年全球男性结直肠癌新发病例为746000例,占所有恶性肿瘤10%;女性结直肠癌新发病例为614000例,占所有恶性肿瘤9.2%。

在世界范围内,不同地区结直肠癌的发病率和死亡率差异都非常大,这一差异和经济、社会发展水平具有显著的相关性。

根据WHO的2012年数据,发病率最高的澳大利亚和新西兰结直肠癌的发病率是发病率最低的西非国家的10倍左右;死亡率最高的西非国家结直肠癌的死亡率是中东欧国家的6倍左右。

大肠癌作为中国最常见的恶性肿瘤之一,是目前最受关注的恶性肿瘤之一。

在2012年诊断的全球1361000例结直肠癌中,中国结直肠癌的新发病例数达到253000例,占全球结直肠癌新发病例的18.6%。

作为全球结直肠癌每年新发病例最多的国家,开展积极的肿瘤防治对策,对降低中国结直肠癌的发病率和死亡率具有重要的意义。

在制定具有本国特色的防治特色时,既需要结合本国的结直肠癌流行病学特征,同时又需要积极应用欧美发达国家在结直肠癌筛查普查中的既得经验,节省摸索时间和费用,因此对全世界、全亚洲、西方发达国家和本国的结直肠癌流行病学研究,能够帮助政府制定流行病学筛查普查策略、预算相关人力物力的投入,并开展相关的流行病学及临床基础研究。

可惜的是,目前整个中国在结直肠癌领域仍然缺乏足够完善的流行病学数据库及数据系统,对全国结直肠癌的流行病学特征难以获得可信赖的分析结果,而难以获得在全国具有普遍适用性的相关政策或筛查普查方案。

而在东南沿海发达城市,如北京、上海、广州等地,以地区为主的流行病学数据相对较完备,其分析结果具有局部地区适用性,由于结直肠癌被认为是一种生活方式疾病,对其分析结论对周边或其他具有类似生活方式的地区亦具有重要的参考价值。

本文将简单分析中国结直肠癌在亚洲及世界中的发病率变化情况,并重点依托上海市的流行病学数据及与美国的相关数据进行比较,对结直肠癌的流行病学特征进行总结分析。

上海作为中国的发达地区,近30年来生活方式越来越西方化,对上海,特别是上海市区人群(覆盖约619.5万市区居民)近30年来流行病学特征的分析,对其他经济逐步发展、生活方式逐步西方化的地区制定流行病学策略具有重要的参考价值。

二、大肠癌的发病率的变迁

2009年开始,中国卫生部启动了国家层面的肿瘤传报注册项目,至2012年6月,共有104个肿瘤传报单位向卫生部传报了2009年的恶性肿瘤发病数据,共覆盖人口达到2亿。

2009年中国主要恶性肿瘤的发病情况发表在2013年《Chinese Journal of Cancer》杂志上,这是迄今为止报道的最全面的关于中国恶性肿瘤相关发病情况的数据。

尽管这个数据分析的内容和质量和美国SEER的年报数据仍然有较大差异,对我国开展流行病学研究仍然具有重要价值。

根据2009年的数据,结直肠癌已经成为我国第三位常见的恶性肿瘤,其粗发病率达到29.44/10万人口,仅次于肺癌和胃癌;其死亡率位居恶性肿瘤死亡率的第五位,为14.23/10万人口(图1)。

通过在世界范围内对近30余发病率变迁的比较发现,从90年代开始欧美发达国家和亚洲的日本和新加坡等发达国家结直肠癌的发病率开始逐年下降,但是中国等亚洲发展中国家的结直肠癌发病率仍然在逐年上升,在男性患者中这一流行病学特征更加明显。

以上海市区为例,肺癌、结直肠癌、女性乳腺癌和男性前列腺癌的粗发病率逐年上升,而传统高发的肝癌、胃癌和食管癌和女性宫颈癌则呈相对稳定或逐步下降的趋势(图2)。

目前很多恶性肿瘤发病率的上升是由于人口老龄化的原因,而对年龄进行标化后的年龄调整标化发病率能够反映恶性肿瘤的实际发病率变化。

而在上海市区,结直肠癌的年龄标化发病率仍然呈现持续上升的态势,这一点和美国SEER数据的全美结直肠癌发病率有明显的差异(图3)。

由于我们目前结直肠癌的发病率仍然处于上升的态势,我们可以鉴借欧美国家在20世纪70~80年代的经验对我们目前的结直肠癌防治工作提供参考。

根据美国SEER的数据其结直肠癌的发病率从20世纪80年代的61/10万持续下降至2006年的45/10万;从2001年至2010年,总人群结直肠癌发病率每年下降3.4%,尤其是50岁以上人群的发病率每年下降3.9%。

根据美国经验,其发病率的降低主要归因于生活方式的改变及其在70年代后期广泛开展的结直肠癌的筛查普查。

欧美国家这些筛查普查的经验和最终的获益为我们开展大规模的筛查项目提供了很好的依据,目前上海已经开展全市范围内一般危险度人群的筛查普查工作,有望在未来20~30年内能够降低结直肠癌的发病率和死亡率。

三、结直肠癌死亡率的流行病学变化

结直肠癌的死亡率的流行病学变化既与发病率的变化有相关性,又有其特殊性。

由于人口的老龄化,结直肠癌的粗死亡率全球均呈现上升的趋势,但是在去除年龄因素的标化发病率在全球主要发达国家和地区均呈现下降的趋势。

目前中国尚未见全面的报道中国全国水平结直肠癌死亡率的流行病学特征,但是在上海市区近30余年来结直肠癌的死亡率呈现逐年上升的趋势,这一变化在结肠癌中变化有其明显。

从1973年至2007年,结肠癌年龄标化死亡率以2.42%(男性)和2.48%(女性)的比例升高(图4);而根据美国的数据,其结直肠癌的死亡率则从20世纪70年代开始逐年降低,从1975年的28.5/10万下降至2006年的17/10万。

欧美国家结直肠癌死亡率的流行病学变化得益于两个方面,一方面由于筛查普查方案的广泛开展,发现了更多的早期肿瘤和癌前病变,提高了结直肠癌的治愈率而降低了死亡率;另一方面规范化治疗的开展使中晚期结直肠癌的治疗效果显著提高,进一步降低了结直肠癌的死亡率。

四、结直肠癌的发病部位和发病年龄的变化

发病部位

尽管随着生活方式的改善,结直肠癌的发病率逐年上升,但是在结肠和直肠的发病趋势并不完全一致。

尽管目前从全中国而言,直肠癌仍然占结直肠癌的多数,但是在中国相对发达地区,结肠癌的比例已经超过直肠癌。

上海市区在1984年(男性)和1980年(女性)结肠癌的粗发病率已经超过直肠癌,而结肠癌的发病率上升更加明显(图5)。

表1显示从1973年至2007年,男性和女性的结肠癌以标化后每年3.44%和3.35%的比例上升,而男性和女性直肠癌的标化发病率上升仅1.53%和1.07%。

这一流行病学变化对指导结直肠癌筛查普查的策略有参考价值,同时也再次强调体检时全结肠镜的重要性。

不仅如此,从2002年至2007年,在覆盖619.5万人口的上海市区,每年新发的结肠例数/直肠例数的比值平均为1.4(男性)和1.76(女性),而相对在覆盖792.64万人口的上海郊区,该比值为1.12(男性)和1.36(女性),提示生活方式、生活水平可能和结肠癌的发病具有更主要的相关性。

发病年龄

我国近年来结直肠癌的年龄构成也发生了较大的变化,特别在上海市区,其年龄构成与欧美国家越来越相似,70岁以上老年结直肠癌所占的比例越来越大。

根据美国SEER数2000~2007年美国59%的结直肠癌患者为70岁以上患者,49岁以下的年轻结直肠癌患者仅占6%。

而以上海市区为例,1990年时70岁以上老年结直肠癌患者占31.9%,49岁以下年轻结直肠癌患者占15%;而到2006年时70岁以上老年结直肠癌患者比例达到56.8%,而49岁以下年轻结直肠癌患者仅占7.9%(图6)。

从图中可以看出老年大肠癌所占比例的上升,而老年结直肠癌比例的上升使我们开展筛査普査及临床治疗方面均面临新的问题。

例如,欧美国家对一般危险度人群开展筛査的年龄是50岁,因为在欧美国家90%的结直肠癌发生在50岁以上的人群;而在上海我们发现1990年时85%的结直肠癌发生于50岁以上人群,因此当时一度推荐中国人群45岁开始结直肠癌的筛查,但是在2006年已经有92.1%的结直肠癌发生于50岁以上人群,鉴于这一流行病学特征,目前我们亦可推荐在50岁以上人群开展

结直肠癌的筛査。

同时老年患者对治疗(手术、放疗和化疗)的耐受性较差,合并症及治疗并发症较高,对我们临床的结直肠癌的治疗也提出了新的挑战。

因此,正视结直肠癌患者人群的老龄化特征,要求各个医院在结直肠癌专科中加强科室配备,对老年患者提供更全面更有效的支持系统。

(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,

供参考,感谢您的配合和支持)。