八年级下册语文安塞腰鼓

- 格式:ppt

- 大小:13.43 MB

- 文档页数:85

八年级下册《安塞腰鼓》课堂笔记

标题:八年级下册语文《安塞腰鼓》课堂笔记

一、课文概述

《安塞腰鼓》是刘成章先生创作的一篇散文,选自人教版八年级下册语文课本。

文章通过对陕北地区极具特色的民间艺术——安塞腰鼓的生动描绘,展现了黄土高原人民粗犷、豪放、激昂的精神风貌和对生活的热爱与执着。

二、主要内容梳理

1. 文章开篇以静制动,通过描绘安塞腰鼓表演前的寂静场面,形成强烈的对比效果,引出热烈激昂的腰鼓表演。

2. 作者运用丰富的修辞手法,如排比、拟人等,形象描绘了腰鼓表演的磅礴气势和震撼力,展现了腰鼓舞蹈者们的生命活力和坚韧精神。

3. 通过对腰鼓声的细腻刻画,象征性地表达了陕北人民在艰苦环境中不屈不挠,积极向上的生活态度,以及他们对美好生活的向往和追求。

三、主题思想

《安塞腰鼓》不仅赞美了黄土地上人们的勤劳、勇敢、乐观,更是借安塞腰鼓这一独特的地域文化符号,颂扬了中华民族坚韧不拔、奋发进取的伟大民族精神。

四、重点语句及赏析

例如:“一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。

”这句话运用了排比和比喻的手法,形象生动地展示了安塞腰鼓的激昂热烈和表演者的忘我投入。

五、学习心得与启示

学习《安塞腰鼓》这篇课文,我们不仅欣赏到了陕北民间艺术的魅力,更感受到了深深植根于民间的艺术所承载的民族精神力量。

作为新时代的青少年,我们应该学习这种坚韧不拔、积极进取的精神,在生活中勇往直前,为实现中国梦而奋斗。

以上就是关于八年级下册《安塞腰鼓》的课堂笔记内容,希望通过深入理解这篇文章,同学们能更好地领悟其深邃的文化内涵和高昂的时代精神。

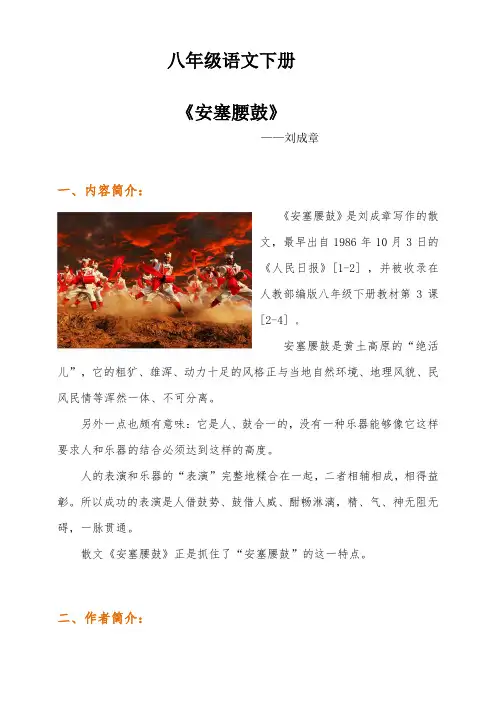

八年级语文下册《安塞腰鼓》——刘成章一、内容简介:《安塞腰鼓》是刘成章写作的散文,最早出自1986年10月3日的《人民日报》[1-2] ,并被收录在人教部编版八年级下册教材第3课[2-4] 。

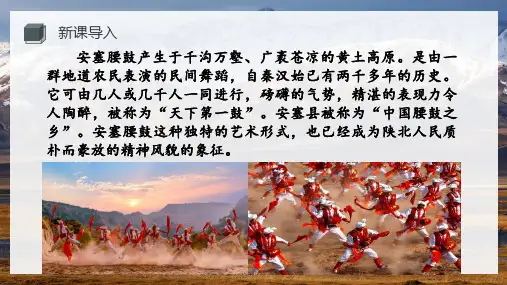

安塞腰鼓是黄土高原的“绝活儿”,它的粗犷、雄浑、动力十足的风格正与当地自然环境、地理风貌、民风民情等浑然一体、不可分离。

另外一点也颇有意味:它是人、鼓合一的,没有一种乐器能够像它这样要求人和乐器的结合必须达到这样的高度。

人的表演和乐器的“表演”完整地糅合在一起,二者相辅相成,相得益彰。

所以成功的表演是人借鼓势、鼓借人威、酣畅淋漓,精、气、神无阻无碍,一脉贯通。

散文《安塞腰鼓》正是抓住了“安塞腰鼓”的这一特点。

二、作者简介:刘成章,当代诗人、散文家,中国作协会员,共产党员,陕西省延安市人。

1937年出生,1961年毕业于陕西师大中文系,他在中学时代就开始了文学创作,高中写诗,然后又转写词,后写了戏剧,再写散文。

曾任该系助教、延安歌舞剧团编剧、《文学家》主编,陕西人民出版社文艺部副主任、陕西省出版总社副社长。

现任陕西省作家协会副主席,中国作家协会会员,中国散文学会常务理事,一级作家。

主要成就首届鲁迅文学奖《羊想云彩》,陕西省双五文学奖特别奖等。

代表作品《羊想云彩》《安塞腰鼓》等。

三、学习方法:腰鼓属于鼓的一种。

鼓作为乐器,学习是此类文章要从:鼓、鼓与自然的结合、鼓与人的结合为角度来观察、学习。

四、思维导图:本篇课文的思维导图共计五条主线:由节奏的魅力开始到现实而结束。

有点到线,由线及面。

五、原文及标注:《安塞腰鼓》—刘成章原文:(1)一群茂腾腾的后生。

(2)他们的身后是一片高粱地。

他们朴实得就像那片高粱。

(3)咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。

(4)他们的神情沉稳而安静。

紧贴在他们身体一侧的腰鼓,呆呆地,似乎从来不曾响过。

(5)但是:(6)看!——(7)一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。

安塞腰鼓原文一群茂腾腾的后生。

他们的身后是一片高粱地。

他们朴实得就像那片高粱。

咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。

他们的神情沉稳而安静。

紧贴在他们身体一侧的腰鼓,呆呆地,似乎从来不曾响过。

但是,看!一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。

骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。

黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

好一个安塞腰鼓!百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在四野长着酸枣树的山崖上,山崖蓦然变成牛皮鼓面了,只听见隆隆,隆隆,隆隆。

百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在观众的心上,观众的心也蓦然变成牛皮鼓面了,也是隆隆,隆隆,隆隆。

好一个安塞腰鼓!后生们的胳膊、腿、全身,有力地搏击着,急速地搏击着,大起大落地搏击着。

它震撼着你,烧灼着你,威逼着你。

它使你从来没有如此鲜明地感受到生命的存在、活跃和强盛。

它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角、老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量!黄土高原哪,你生养了这些元气淋漓的后生,也只有你,才能承受如此惊心动魄的搏击!好一个黄土高原!好一个安塞腰鼓!每一个舞姿都充满了力量。

每一个舞姿都呼呼作响。

每一个舞姿都是光与影的匆匆变幻,每一个舞姿都使人战栗在浓烈的艺术享受之中,使人叹为观止。

好一个痛快了山河、蓬勃了想象力的安塞腰鼓!愈捶愈烈!痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!升华!人,成了茫茫一片;声,成了茫茫一片……当它戛然而止的时候,世界出奇地寂静,以致使人感到对她十分陌生。

简直像来到另一个星球。

耳畔是一声渺远的鸡啼。

课文鉴定安塞腰鼓》是一篇通过描绘西北“地域风情”来展现人的本质力量和时代精神的抒情散文。

部编版八年级下册语文第3课《安塞腰鼓》课文原文、知识点及教案.部编版八年级下册语文第3课《安塞腰鼓》课文原文他们的身后是一片高粱地。

他们朴实得就像那片高粱。

咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。

他们的神情沉稳而安静。

紧贴在他们身体一侧的腰鼓,呆呆地,似乎从来不曾响过。

但是,看!一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。

骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。

黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

好一个安塞腰鼓!百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在四野长着酸枣树的山崖上,山崖蓦然变成牛皮鼓面了,只听见隆隆,隆隆,隆隆。

百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在观众的心上,观众的心也蓦然变成牛皮鼓面了,也是隆隆,隆隆,隆隆。

好一个安塞腰鼓!后生们的胳膊、腿、全身,有力地搏击着,急速地搏击着,大起大落地搏击着。

它震撼着你,烧灼着你,威逼着你。

它使你从来没有如此鲜明地感受到生命的存在、活跃和强盛。

它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角、老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量!黄土高原哪,你生养了这些元气淋漓的后生,也只有你,才能承受如此惊心动魄的搏击!好一个黄土高原!好一个安塞腰鼓!每一个舞姿都充满了力量。

每一个舞姿都呼呼作响。

每一个舞姿都是光与影的匆匆变幻,每一个舞姿都使人战栗在浓烈的艺术享受之中,使人叹为观止。

好一个痛快了山河、蓬勃了想象力的安塞腰鼓!愈捶愈烈!痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!升华!人,成了茫茫一片;声,成了茫茫一片……当它戛然而止的时候,世界出奇地寂静,以致使人感到对她十分陌生。

《安塞腰鼓》课文赏析《安塞腰鼓》是一篇用雄浑激越的鼓点敲出的优美豪放的诗章,是一曲旺盛的生命和磅礴力量的热情颂歌。

作者通过一群朴实得像红高粱一样的茂腾腾陕北后生在黄土高原上展现的壮阔、雄浑、激越、豪放的腰鼓舞场面的描写,展示了中华民族古老淳朴的民间文艺风情,显示了生命的活跃和强盛,热烈赞颂了中国人民“晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟”,抒发了中华民族挣脱了束缚与羁绊、闭塞与保守后的欢乐和痛快、思索和追求。

这是对改革开放炽烈的、深层次的理性思索的结晶。

对这一壮阔、热烈的场面,作者写得绘声绘色,详略得当,极有层次。

鼓未捶响以前,是严阵以待,一片肃静。

只见“南风吹动高粱叶,吹动鼓手们的衣衫”,鼓手们“神情沉稳而安静”,贴身的腰鼓“呆呆地”,“似乎从来不曾响过”。

而展现在他们身后的背景是无垠的“一片高粱地”。

多么广阔而恬静的场面啊!在这大背景下,鼓手们积攒着力量,期待着爆发,等待着展示。

这是激战前的沉寂,这是等待前的肃穆,也是一场疾风暴雨式的腰鼓舞即将上演前的期盼。

写得多美啊,给人以无限遐想的天地。

写腰鼓舞的场面极有层次,分为四层。

第一层,写鼓声乍起,着重写声音,写鼓声的激越豪迈,写得详细。

一捶起来,鼓手们就全身心地投入。

“发狠了,忘情了,没命了”,“使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了”。

这是腰鼓舞吗?这分明是中华大地上前无古人的改革开放的热火朝天的情景的诗化。

同时,作者还展开联想,让我们联想到了古代出征“落日照大旗,马鸣风萧萧”的悲壮,想到了老一代改天换地的革命“千里的雷声万里地闪”的豪迈,想到了新中国建设路上苦苦求索的热情。

今天,中华大地上的改革开放不也是这样的吗?这是一种一脉相承的光荣传统的延续!作者将眼前的腰鼓舞与过去的历史紧密联系起来,有力地增强了文章的厚重感。

沉睡的雄狮要奋起,要向世界展示她的风采。

于是作者进一步用富有哲理的语言写到,要改革开放,就“容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞”。

八年级语文下册《安塞腰鼓》知识重点及预习需知知识重点一、字音词义蓬勃:繁荣,旺盛。

文中作动词。

亢kàng奋:极度兴奋。

瞳tóng仁:眼珠。

恬tián静:安静。

晦huì暗:昏暗。

这里是迷惘、糊涂的意思。

羁jī绊:缠住不能脱身,束缚。

羁,约束。

蓦mò然:突然,猛然。

冗rǒng杂:繁杂。

震zhèn撼hàn:震动,摇撼。

元气淋lín漓lí:指人的生命力旺盛。

战栗:颤抖,发抖。

叹为观止:赞美看到的事物好到了极点。

戛jiá然而止:声音突然中止。

搏击:奋力斗争和冲击。

大彻大悟:完全领悟,完全明白了。

磅礴:形容词,(气势)盛大。

烧灼zhuó:动词。

烧,烫。

灼,火烧、火烫。

渺远:遥远。

渺,渺茫,因遥远而模糊不清。

惊心动魄pò:神魂震惊。

原指文辞优美,意境深远,使人感受极深,震动极大。

后常形容使人十分惊骇,紧张到极点。

二、主题概述本文通过描写安塞腰鼓的表演场面,歌颂了生命之奔腾的力量,让人感受到黄土高原所蕴含的壮阔以及当地人民豪放的气概和精神。

三、文章结构第一部分(第1-4段):写表演前宁静的氛围,为后面描写安塞腰鼓的表演蓄势。

第二部分(第5-27段):描绘安塞腰鼓壮阔的表演。

第三部分(第28-30段):鼓声戛然而止,世界寂静,意境深远,余音袅袅。

四、课内容解析(1)西北现在好像成了贫困落后的代名词,作者为什么这样歌颂西北汉子?西北,是中华民族的主要发源地,曾有过秦、汉、唐的强盛,拥有雄睨世界的辉煌文明。

在今天,凝重的土地,贫困的生活,西北好像落伍了。

作者为什么这样深情地歌颂这片土地?歌颂什么?——“消化着红豆角角老南瓜的躯体”,并没有因生活的贫苦和封闭而丧失希望,复生的生命能量就在这沉重的躯壳内奔突,终有一天会喷发的。

这里的人们是有希望的,这里的土地是有希望的。

落后是暂时的,只要生命还在期盼“搏击”,重生之日并不遥远。

部编版八年级下册语文第3课《安塞腰鼓》课文原文、知识点及教案【导语】安塞腰鼓是黄土高原的“绝活儿”,它的粗犷、雄浑、动力十足的风格正与当地自然环境、地理风貌、民风民情等浑然一体、不可分离。

下面是整理的内容,希望对你们有帮助!部编版八年级下册语文第3课《安塞腰鼓》课文原文一群茂腾腾的后生。

他们的身后是一片高粱地。

他们朴实得就像那片高粱。

咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。

他们的神情沉稳而安静。

紧贴在他们身体一侧的腰鼓,呆呆地,似乎从来不曾响过。

但是,看!一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。

骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。

黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

好一个安塞腰鼓!百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在四野长着酸枣树的山崖上,山崖蓦然变成牛皮鼓面了,只听见隆隆,隆隆,隆隆。

百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在观众的心上,观众的心也蓦然变成牛皮鼓面了,也是隆隆,隆隆,隆隆。

好一个安塞腰鼓!后生们的胳膊、腿、全身,有力地搏击着,急速地搏击着,大起大落地搏击着。

它震撼着你,烧灼着你,威逼着你。

它使你从来没有如此鲜明地感受到生命的存在、活跃和强盛。

它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角、老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量!黄土高原哪,你生养了这些元气淋漓的后生,也只有你,才能承受如此惊心动魄的搏击!好一个黄土高原!好一个安塞腰鼓!每一个舞姿都充满了力量。

每一个舞姿都呼呼作响。

每一个舞姿都是光与影的匆匆变幻,每一个舞姿都使人战栗在浓烈的艺术享受之中,使人叹为观止。

好一个痛快了山河、蓬勃了想象力的安塞腰鼓!愈捶愈烈!痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!升华!人,成了茫茫一片;声,成了茫茫一片……当它戛然而止的时候,世界出奇地寂静,以致使人感到对她十分陌生。

八年级下册第三课《安塞腰鼓》原文、朗读他们的身后是一片高粱地。

他们朴实得就像那片高粱。

咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。

他们的神情沉稳而安静。

紧贴在他们身体一侧的腰鼓,呆呆地,似乎从来不曾响过。

一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。

骤雨一样,是急促的鼓点;风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是健的风姿。

黄土高原上,爆出一场多么壮、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇!——安塞腰!这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

好一个安塞腰鼓!百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在四野长着酸枣树的山崖上,山崖蓦然变成牛皮鼓面了,只听见隆隆,隆隆,隆隆。

百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在忘却了一切杂念的观众的心上,观众的心也蓦然变成牛皮鼓面了,也是隆隆,隆隆,隆隆。

好一个安塞腰鼓!后生们的胳膊、腿、全身,有力地搏击着,急速地搏击着,大起大落地搏击着。

它使你从来没有如此鲜明地感受到生命的存在、活跃和强盛。

它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量!黄土高原哪,你生养了这些元气淋漓的后生。

也只有你,才能承受如此惊心动魄的搏击!好一个黄土高原!好一个安塞腰鼓!每一个舞姿都充满了力量。

每一个舞姿都呼呼作响。

每一个舞姿都是光与影的匆匆变幻。

每一个舞姿都使人战栗在浓烈的艺术享受中,使人叹为观止。

好一个痛快了山河,蓬勃了想象力的安塞腰鼓!愈捶愈烈!痛苦和欢乐,现实和梦幻,摆脱和追求,都在这舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!升华!人,成了茫茫一片;声,成了茫茫一片……当它戛然而止的时候,世界出奇的寂静,以致使人感到对她十分陌生了。

简直像来到另一个星球。

耳畔是一声渺远的鸡啼。

语文助手,语文学习的好帮手这是一篇赞美激荡的生命和磅礴的力量,表现了汉子的阳刚美,表现了要冲破贫困的生活条件和思想上对自己的束缚阻碍的愿望,告诉我们作为人就要这样痛快淋漓的生活和表现的文章。

八年级下册第三课《安塞腰鼓》课文解析《安塞腰鼓》是刘成章先生的散文名篇,最早发表于1986年10月3日的《人民日报·大地副刊》上,后被选入多家散文选本;1996年收入由工人出版社出版的散文集《羊想云彩》(此散文集荣获首届“鲁迅文学奖·散文奖”)。

目前,又被选入中学语文课本。

“安塞腰鼓”是陕北高原特有的地域文化现象,也是陕北人精神风貌的象征和符号,而这一切均与陕北古老历史有关。

陕北高原是连接中原农业民族和原游牧民族的重要通道,自古以来就是边关要地秦始皇时期大将军蒙恬,率三十万大军镇陕北,筑长城,修直道,防止匈奴内侵;北宋期韩琦、范仲淹、沈括等一代武将、文臣来到陕北,领导过抵御西夏人入侵的战争;而明朝时期九镇之一的“延绥镇”长城,几乎承担了明朝中、后期北方边境的一半以上的防务。

可以这样说,“安塞腰鼓”既是古代激励边关将士冲锋杀敌、浴血奋战的号角,也是将士们征战凯旋的欢迎曲。

它气势磅礴,它置于死地而后生,它充满激情与力量,它是生命的舞蹈与狂欢……古代战争擂鼓鸣金的场面,永远地消失了。

然而,这种于激情和力量中的仪式,却深深地根植于陕北这块古老的土地上。

陕北的乡间,腰鼓成为一种娱乐形式,于浪漫中宣泄生命的激情,于诗意中追求永恒的精神力量。

20世纪以来,随着中国共产党中央进驻延安13年,以及中国革命取得胜利,“延安精神”走向全国,“安塞腰鼓”这种原来纯民间的广场文化形式,也渐渐走进庙堂,进入全中国乃至整个世界的视野。

远不要说20世纪五六十年代,“安塞腰鼓”曾经如何在亚非拉走红;也不要说20世纪80年代初,“第五代导演”陈凯歌一炮打响的《黄土地》中“安塞腰鼓”是如何征服西欧观众的心灵;就是20世纪80年代以来,我们国家许多次大型的国家庆典,均有“安塞腰鼓”出场。

某种意义上,“安塞腰鼓”所释放出的能量,不仅仅是陕北这块古老的黄土地的地域文化信息,更重要的是它已经成为中华民族坚毅不屈、意气风发、蓬勃向上、积极进取的精神象征。

八年级下册语文第3课读读写写解释词语

第3课《安塞腰鼓》

安塞[sài]:位于陕西省北部,隶属于延安市。

瞳仁[tóng]:通指眼珠。

恬静[tián]:闲适,安静。

亢奋[kàng]:形容极度兴奋的样子。

晦暗[huì]:昏暗,不明亮。

明晰[xī]:清楚

束缚[fù]:指约束限制

羁绊[jī]:缠住不能脱身,束缚。

闭塞[sè]:封闭,堵塞。

蓦然[mò]:指突然,猛然。

冗杂[rǒng]:形容(事情)繁杂,缺乏统一协调。

严峻[jùn]:严厉、严肃,严重。

震撼[hàn]:指内心受到强烈的冲击或感动,精神或情绪剧烈起伏或波动。

烧灼[zhuó]:指高温炙烫。

包裹[guǒ]:包扎;包装。

磅礴[páng bó]:形容气势盛大,广大无边。

淋漓[lín lí]形容畅快、酣畅。

辐射[fú]:从中心向各个方向沿着直线伸展出去。

渺远[miǎo]:遥远。

大彻大悟[chè]:形容彻底醒悟。

惊心动魄[pò]:使人震惊的意思。

后常形容使人惊骇紧张到极点。

叹为观止:指赞美看到的事物好到极点。

戛然而止[jiá]:形容声音一下子被突然停止。

第03课 安塞腰鼓学习目标中考导航 1.理解课文内容,感知安塞腰鼓的特点,把握文章主题。

2.体会长短句式交错使用的节奏、韵律美,学习多种表达方式、修辞手法的综合运用。

3.体会安塞腰鼓中蕴含的民俗文化的意义和价值,感悟文章所表达的热烈、豪放的情感。

1.“羁绊”“冗杂”“叹为观止”等是中考易考词语。

2.赏析散文运用的表达方式和修辞手法是中考散文阅读的易考点。

3.体会散文中作者所抒发的情感也是中考散文阅读的考查重点。

知识点01 文题解读安塞腰鼓是陕北传统民间舞蹈,起源于春秋以前,表演时可由几人或上千人一同进行,气势磅礴,表现力极强,令人陶醉,被称为“天下第一鼓”。

2006年被列入第一批国家非物质文化遗产名录,题目直接交代了 ,又是 。

知识点02 作者作品刘成章(1937—)当代 、 。

陕西西安人。

他的散文多以黄土高原为背景,具有浓郁的黄土高原特色。

代表作有散文集《黄土情》《羊想云彩》,其中《羊想云彩》获 奖。

【知识拓展】相关背景本文选自1986年10月3日《人民日报》。

略有改动。

20世纪80年代初,人到中年的刘成章,远离家乡来到省城后,脑际回闪着安塞腰鼓那气吞山河的壮丽景象,耳畔回旋着高原上那在沉默中爆发的鼓点。

而祖国改革开放日新月异的景象,令他怦然心动。

这些景象随即转化成刘成章日日在感悟的“那一瞬间呈现理智和情感的复合物的东西”,既“安塞腰鼓”。

因此他写下此文,用“安塞腰鼓”这种特定的意象来传达他对生活、对时代的审美感受,传达他对生命的诗意理解。

知识精讲目标导航知识点03 字词积累1.字音:咝.(sī)晦.暗(huì)困倦.(juàn)瞳.仁(tóng)捶.(chuí)戛.然(jiá)烧灼.(zhuó)亢.奋(kàng)羁.绊(jī)恬.静(tián)冗.杂(rǒng)束缚.(fù)淋.漓(lín)骤.雨(zhòu)磅礴..(páng bó)2.词义:瞳仁:瞳孔。