河南理工大学煤层气地质学

- 格式:docx

- 大小:25.19 KB

- 文档页数:11

第34卷第3期煤 炭 学 报V o.l34 N o.3 2009年3月J OURNAL OF C H I N A COAL SOC I ETY M ar. 2009 文章编号:0253-9993(2009)03-0376-05煤层气井排采速率与产能的关系李金海,苏现波,林晓英,郭红玉(河南理工大学资源环境学院,河南焦作 454000)摘 要:通过分析煤储层压裂裂缝受力状态的动态变化,详细探讨了排采对煤层气井产量的影响.指出排采的速率过大会使裂缝所受有效应力快速增加,进而快速闭合,大大降低渗透率,压降不能传递得更远,煤层气井控制半径变小;流体携带大量的煤粉和支撑剂堆积在临井地带堵塞裂缝,发生速敏效应;间歇式排采更加剧了速敏效应的发生.由此可见,煤层气井的排采必须以合理的、缓慢的速率进行,否则将造成储层的严重伤害.焦作矿区X-1井因排采速率过快,造成10d内将液面降低了782m,达到了煤层底板,从而出现了水产量低、基本不产气的结果.数值模拟结果表明,在达到临界解吸压力之前液面下降速率以5~10m/d为最佳;达到临界解吸压力时应维持液面不变一段时间,然后以2m/d的速率下降.关键词:煤层气;排采速率;产能;裂缝;速敏效应中图分类号:P618 11 文献标识码:AR elationshi p between discharge rate and productivity of coalbed m ethane w ellsLI Ji n-ha,i S U X i a n-bo,LIN X i a o-y i n g,GUO H ong-yu(In stit u t e of R esourc e s and Env ironm ent,H enan P ol ytechn ic Un i v ersit y,J i aozuo 454000,Ch i na)Abst ract:Based on the evo l u ti o n of force state acted on the fractures in coal reser vo ir during the process of drai n-age,the i n fl u ence of drai n age rate on the production of coalbed m ethane w ells w as d iscussed syste m atically.Rap i d drai n age rate cou l d resu lt i n the increase o f effective stress,t h e closure o f fractures,the da m age o f per m eab ility, and sho rt drainage rad i u s.The rap i d and inter m ittent drainage also resu lts in the velocity sensitivity,a lar ge num-ber o f coal particles and pr oppant accum ulated near the w e lls and plugged fractures.This sho w s t h at the drai n age rate of coa l b ed m ethane w ells m ust be reasonable and sl o w ly,o t h er w ise it w ou l d cause seri o us reservo ir da m age. Because the liqu i d leve l in coa l b ed m ethane w e ll i s rap i d ly reduced to the coa l sea m floor w ithin10days,X-1 w e ll in Jiaozuo M ini n g area produces a s m all a m ount o fw ater and can t produce coa l b ed m ethane currentl y.The nu m erical si m ulati o n resu lts sho w that the best liquid level falling rate is5~10m/d before the critica l desorption pressure,the liquid level shou l d m ainta i n unchanged for a period when reach t h e critica l desorpti o n pressure,and t h en drop the li q u i d leve l at the rate of2m/d.K ey w ords:coalbed m ethane;drainage rate;producti v ity;fractures;ve l o c ity sensiti v ity大部分煤层在静水压力作用下是被水饱和的,在原始储层条件下,煤层孔隙、裂隙中的流体处于一种收稿日期:2008-04-20 责任编辑:柳玉柏基金项目:国家重点基础研究发展规划(973)基金资助项目(2002CB211705);长江学者和创新团队发展计划基金资助项目(IRT0618);河南省重大公益性科研基金资助项目(0811********)作者简介:李金海(1984 ),男,河北承德人,硕士研究生.E-m ai:l lijinh ai1013@163 co m;联系人:苏现波(1963 ),男,河南洛阳人,教授,博士生导师.T e:l0391-*******,E-m ai:l s uxianbo@263 net第3期李金海等:煤层气井排采速率与产能的关系相对稳定的平衡状态.随着连续不断的排水降压,平衡状态被打破,使得煤储层压力持续下降.当煤储层中的孔隙、裂隙压力低于临界解吸压力时,吸附在煤基质孔隙表面的甲烷开始解吸并扩散到裂隙系统,在裂隙中和水一起以达西流形式运移至井筒产出.影响煤层气产出的因素有煤厚、煤阶、含气量、地应力、储层压力、水动力条件、渗透率、压裂效果、气井施工质量等因素[1-4],其中控制煤层气产出能力的关键是储层渗透率,绝大部分煤储层的原始渗透率很低,但通过压裂改造后,渗透率得到明显的提高[5-7].而随着排采的进行和压力的改变,储层中裂缝的受力状态和张开度的变化使渗透率趋于降低,进而影响产能[8-13].这就要求对不同地质条件的煤层气井实施合理的排采措施,使其达产或延长服务年限.1 压裂裂缝的扩展压裂裂缝方向与大小是现今应力场方向与大小、天然裂缝方向、煤岩抗拉强度等多种因素共同作用的结果.在某一区域,最大、最小水平主应力方向基本确定了压裂裂缝的大致方位,不同的地应力类型在压裂的过程中产生不同的裂缝[14-15].最大主应力处于垂直位置的为 类,又可分为2类:最小主应力为正值(压应力)的称为 a 类,在它控制下发育的是高角度裂缝;最小主应力为负值(张应力)的称为 b 类,在它控制下发育的是直立的张裂缝;地应力的最小主应力在垂直位置的称为 类,在它控制下发育倾角很小的水平裂缝;中间主应力取垂直方位的称为 类,在它控制下发育的是剪裂裂缝,近于直立.对于煤储层而言,其地应力状态主要为 , 类. 类地应力煤储层,垂向压力为最小主应力,水力压裂产生的裂缝主要为水平缝.而 类地应力煤储层,垂向压力为中间主应力,水力压裂产生的裂缝主要为垂直缝.当水压超过3 min - max +S t (S t 为煤层的抗拉强度),煤层中的微裂缝被压开并在横向和纵向上得到延伸.由于煤岩与其上下围岩的岩石力学性质有较大的差异,一般情况下裂缝被限制在一定的高度范围内,压开的主裂缝主要沿最大主应力方向 max 在煤层中延伸,沿最小主应力 m in 的方向张开,动态裂图1 裂缝受力状态F i g 1 T he stress state o f fractures i n coa l 缝的单向延伸距离可达130m 以上.沁水盆地压裂裂缝检测结果表明存在垂直缝、单翼垂直缝、两翼不对称缝(一翼为垂直缝,一翼为水平缝)3种类型,而且煤层在近井段产生多条水平或垂直缝,随着裂缝半长的扩展,既有产生水平缝的,也有产生垂直缝的[16].在原地应力状态下,裂缝的受力状态比较复杂,而垂直于裂隙面上的受力状况有正应力、流体压力和固体颗粒支撑力(图1),这些力最大限度地控制着裂缝的张开和闭合.压裂前平衡条件p f =p i = ,(1)式中,p f 为裂缝流体压力;p i 为原始储层压力; 为裂缝所受正应力.压裂后裂缝在正应力、流体压力和固体颗粒支撑力的作用下处于平衡状态,即=p s +p f ,(2) e = -p s -p f ,(3)式中,p s 为固体颗粒支撑力; e 为有效(正)应力.随着排水降压的进行,上式中煤储层裂缝流体压力降低,有效应力不断增加,裂缝趋于闭合,渗透率必然降低.有资料表明,随着有效应力的增加,煤储层渗透率呈指数降低[17-18],说明煤储层的渗透率对应力有很强的敏感性,尤其在有效应力增加的早期.2 排采速率对煤层气井产能的作用机制合理的排采工艺是煤层气井高产的保障,如果排采速率过大,液面下降速度过快会使有潜力的煤层气井排采半径缩短、发生速敏效应、支撑剂颗粒镶嵌煤层、裂缝闭合现象来临较快、渗透率迅速降低,进而377煤 炭 学 报2009年第34卷图2 排采半径与排采强度的关系F ig 2 The re l ationsh i p be t w een dra i nage rad i us and i ntensity造成单井产气量低,甚至被废掉.2 1 排采半径排采阶段,如果液面下降速率过快,井筒附近的流体就会以较高的速度和较大流体压差流向井筒,有效应力快速增加,裂缝过早闭合,煤层无法将压力传递到更远处,造成降压漏斗得不到充分扩展,排采半径得不到有效延伸.只有井筒附近很小范围内的煤层得到了有效降压,有效排采半径变得很小,气井产气量在达到高峰后,由于气源的供应不足而急剧下降,无法长期持续生产,甚至停产(图2).2 2 速敏效应在排采过程中,井筒附近地层流体压力逐渐降低,与外边界形成压力差,驱使远处的气和水向井筒运移.流体在裂缝中的运移势必携带一定量的固体颗粒(煤粉或支撑剂),流速越大,携带能力越强.排采速率过快,将造成单位距离内流体压差过高,从而造成裂缝内流体流速加快.高速流动的流体携带大量的煤粉及支撑剂快速向井筒运移.如果这些煤粉或支撑剂运移到了井筒,还可通过冲洗排出;如果堆积在临井地带,将堵塞裂缝,产生速敏效应(图3).速敏效应的发生使得储层渗透性严重降低,致使煤层气井既不产水,也不产气.速敏效应可通过控制液面下降速率得以最大限度的消除,从某种程度上是可以避免的.2 3 裂缝闭合水力加砂压裂旨在建立具有较高导流能力的主支撑裂缝,同时使煤层中的众多微裂缝相互连通并部分支撑,在煤层中形成复杂的连通网络体系,从而达到改善煤层的裂隙系统,提高渗透性,实现增产的效果.然而煤层在上覆静岩压力和构造应力作用下有压密煤层使裂缝闭合之势,抵抗这种闭合作用的有裂缝接触点(或面)上的支撑剂支撑应力和裂隙流体压力(图1).若排采速率过快,流体快速产出,流体压力降低,有效应力快速增加,裂缝支撑点压力增加,在加上煤的抗压强度较低,将发生支撑剂颗粒镶嵌煤层现象.闭合压力越大,镶嵌越强烈(图4).煤体强度、闭合压力、支撑剂强度都是不可改变的;要延缓裂缝闭合时间,尽可能扩大排采降压范围,就必须严格控制,缓慢降压,尽可能在裂缝闭合之前抽采最大范围内的煤层气.这也正是埋深较大的煤层气藏开发的技术壁障,是目前亟待解决的工艺难题.2 4 不连续排采由于排采速率过大造成吐粉、修井或其他原因而不能连续排采,也直接影响产能,其原因仍然是速敏效应.停泵后液面回升,储层内驱使流体流动的压力差降低,裂缝内流体流速降低,速敏效应减缓.再次启动抽采,液面下降,速敏效应再次发生,甚至会更强烈.如此反复,对储层的伤害只能更加严重.2 5 实例分析焦作矿区X -1井煤层埋深773 95~781 70m ,含气量25 40m 3/,t 镜质体反射率R o =4 63%,储层378第3期李金海等:煤层气井排采速率与产能的关系压力为7 69MPa ,属常压储层,储层温度20 40 ,裂缝闭合压力为13 21M Pa ,压裂前试井渗透率为0 02 10-3 m 2,属低渗透率储层,压裂后试井渗透率达13 4 10-3 m 2,内驱边界为26 2m ,边界为78 3m,强化效果相当显著.排采初期液面以80~100m /d 的速率很快下降到782m,达到煤层底板,之后液面维持在煤层上下20~170m 之间波动,且多次停泵.日产气量从初期的500m 3/d 下降至300m 3/d ,并伴随有煤粉的吐出,之后回弹到650m 3/d 后逐渐下降,直至液面降到煤层以下后产水量很小,基本不产气(图5).究其停产的原因: 排采初期排采速率太大,动液面降低太快,降压漏斗没有得到充分扩展,排采半径很小,气源供给不足; 动液面的快速下降,造成临井地带裂缝因有效应力的快速增加而过早闭合; 严重的速敏效应已经发生.三者的共同作用使得煤储层渗透性遭到严重伤害.数值模拟结果表明,在达到临界解吸压力之前液面下降速率以5~10m /d 为最佳;达到临界解吸压力时应维持液面不变一段时间,然后以2m /d 的速率下降(图6).3 结 语煤储层压裂产生的裂缝随煤层气井排采的进行,裂缝的受力状态发生动态的变化.排采速率过大会使储层中的流体沿裂缝快速向井筒运移,裂缝所受有效应力快速增加,进而造成严重影响煤层气井产能的不良后果有: 裂缝过早闭合,压降不能传递得更远,有效排采半径变小,气源供给不足; 快速产出的流体携带大量的煤粉和支撑剂,发生速敏效应; 裂缝趋于闭合,也大大降低煤储层渗透率; 煤层气井的不连续排采也将引起速敏效应.而排采速率过小,使排采周期延长,增加生产成本.因此,在排采过程中,应根据不同的地质条件控制排采速率,制定合理的降压制度,使有效应力缓慢的增加,延缓裂缝的闭合,以扩大解吸半径,延长产气高峰期,提高煤层气井的产气量.参考文献:[1] 孙茂远,黄盛初.煤层气开发利用手册[M ].北京:煤炭工业出版社,1998:59-66.Sun M aoyuan ,H uang Shengchu .A handbook of coa l bed m ethane deve l op m ent and utilizati on [M ].Beiji ng :Ch i na Coa l In -dustry Pub lish i ng H ouse ,1998:59-66.[2] 苏现波,陈江峰,孙俊民,等.煤层气地质学与勘探开发[M ].北京:科学出版社,2001:31-65.Su X ianbo ,Chen Ji ang feng ,Sun Jun m i n ,et a.l Coalbed m ethane geo l ogy and explorati on dev elopment [M ].Be iji ng :Sc i ence P ress ,2001:31-65.[3] 司淑平,李文峰,马建民.煤层气井产能影响因素分析及对策[J].断块油气田,2001,8(5):50-53.Si Shuping ,L iW enfeng ,M a Ji an m i n .Infl uence fac tors of producti on capac it y and strategy on coa l bed g as w ell s [J].Fault -block O il&G as F i e l d ,2001,8(5):50-53.[4] 娄剑青.影响煤层气井产量的因素分析[J].天然气工业,2004,24(4):62-64.L ou Ji anq i ng .F actors o f i nfl uenc i ng production o f coa -l bed g as we ll s [J].N a t ura lG as Industry ,2004,24(4):62-64.[5] 王凤江,单文文.低渗透气藏水力压裂研究[J].天然气工业,1999,19(3):61-63.379煤 炭 学 报2009年第34卷380W ang Feng ji ang,Shan W enw en.A research on the hydrauli c frac t ur i ng i n l ow per m eability g as reservoir[J].N atural G as In-dustry,1999,19(3):61-63.[6] 张 群,冯三利,杨锡禄.试论我国煤层气的基本储层特点及开发策略[J].煤炭学报,2001,26(3):230-235.Z hang Q un,F eng Sanl,i Y ang X il u.Basic rese rvo ir character istics and deve l op m en t strategy o f coa l bed m e t hane resource in Ch i na[J].Journa l of Ch i na Coa l Soc i ety,2001,26(3):230-235.[7] H ossa i n M M,R ah m an M K.H ydraulic fracture i n itiation and propagation:ro l es o f we llbo re tra j ec t o ry perfo ration and stressreg m es[J].J.Pet.Sc.i Eng.,2000,27:129-149.[8] 刘向君,刘战君,李 允,等.裂缝闭合规律研究及其对油气田开发的影响[J].天然气工业,2004,24(7):39-41.L i u X i ang j un,L i u Zhanj un,L iY un,e t a.l R esearch on fracture c l osing l aw and its e ffect on o il and g as fi e l d deve l op m ent [J].N atura lG as Industry,2004,24(7):39-41.[9] 罗山强,郎兆新,张丽华.影响煤层气井产能因素的初步研究[J].断块油气田,1997,14(1):42-46.L uo Shanq i ang,L ang Zhaox in,Zhang L ihua.A pr i m a ry st udy o f factors i nfl uenc i ng coalbed gas produc ti v ity[J].F au lt-block O il&G as F i e l d,1997,14(1):42-46.[10] 连承波,李汉林.地应力对煤储层渗透性影响的机理研究[J].煤田地质与勘探,2005,33(2):30-32.L ian Chengbo,L iH an li n.M echan is m resea rch abou t e ffect o f i n-s it u stress on coa l bed per m eab ilit y[J].Coa l G eo logy& Exp l o ra tion,2005,33(2):30-32.[11] Enever R E,H enn i ng A.T he re lati onship bet w een pe r m eab ility and effec ti ve stress for Austra lian coa ls and its i m pli cationsw it h respect t o coa l bed m e t hane exp l o ra tion and reservo ir m o l d i ng[A].P ro ceedings o f the1997Interna ti ona l Coalbed M et h-ane Sy m po si u m[C].A labam a:the U n i ve rs i ty o f A l aba m a Tusca l oo sa,1997:13-22.[12] 赵庆波,李五忠,孙粉锦.中国煤层气分布特征及高产富集因素[J].石油学报,1997,18(4):1-6.Zhao Q i ngbo,L iW uzhong,Sun Fenji n.D i str i bution and accumu l a ti on regu l a rity for coa l bed me t hane i n Ch i na[J].A cta Pe-tro le i S i n i ca,1997,18(4):1-6.[13] 叶建平,史保生,张春才.中国煤储层渗透性及其主要影响因素[J].煤炭学报,1999,24(2):118-122.Y e Ji anp i ng,Sh i Bao sheng,Zhang Chunca.i Coa l reservo ir per m eability and its contro ll ed factors i n Chi na[J].Journa l of Ch i na Coa l Soc i e t y,1999,24(2):118-122.[14] 李志明,张金珠.地应力与油气勘探开发[M].北京:石油工业出版社,1997:1-23.L i Zh i m i ng,Zhang Ji nzhu.Earth stress and petro leu m explorati on develop m ent[M].Be ijing:P etro l eu m Industry P ress, 1997:1-23.[15] 乌效鸣.煤层气井水力压裂计算原理及应用[M].武汉:中国地质大学出版社,1997:17-20.W u X i ao m i ng.H ydrau li c frac t ur i ng ca lcu l a ti on princ i p l e and appli cation of cao l bed m ethane we lls[M].W uhan:Ch i na U n-i versity o f G eo sc i ences P ress,1997:17-20.[16] 单学军,张士诚,李安启,等.煤层气井压裂裂缝扩展规律分析[J].天然气工业,2005,25(1):130-132.Shan X uejun,Zhang Sh i cheng,L i Anq,i e t a.l A na l y zi ng the frac t ure ex tended la w of hydrau lic fracturi ng i n coa l bed gas w ells[J].N atura lG as Industry,2005,25(1):130-132.[17] 何伟钢,唐书恒,谢晓东.地应力对煤层渗透性的影响[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2000,19(4):353-355.H e W eigang,T ang Shuheng,X i e X i aodong.E ffect of i n situ stress on coalbed per m eab ility[J].Journa l o f L iaon i ng T echn-ica lU n i versity(N at ura l Sc i ence Editi on),2000,19(4):353-355.[18] 姜德义,张广洋,胡耀华,等.有效应力对煤层气渗透率影响的研究[J].重庆大学学报(自然科学版),1997,20(5):22-25.Ji ang Dey,i Zhang Guangyang,H u Y aohua,et a.l St udy on affecti on to per m eability o f gas o f coa l l ayers by e ffective stress [J].Journa l o f Chongqi ng U niversity(N atural Science Ed i tion),1997,20(5):22-25.。

瓦斯地质学河南理工大学资源环境学院地质工程系讲授主要内容第一章绪论第二章瓦斯地质基础第四章控制煤与瓦斯突出的地质因素第五章瓦斯参数测定第六章突出煤体结构研究第三章影响瓦斯赋存的地质条件第九章矿井瓦斯涌出量预测第十章煤与瓦斯突出预测讲授主要内容第十一章瓦斯(煤层气)资源评价第七章瓦斯地质区划及瓦斯地质变量第八章瓦斯地质图编制q瓦斯地质概论,焦作矿业学院瓦斯地质研究室编著,1990.8,中国煤炭工业出版社。

q煤矿安全规程,国家煤矿安全监察局,2006,煤炭工业出版社。

q煤矿瓦斯灾害防治及利用技术手册,于不凡,2000.8,煤炭工出版社。

q煤矿瓦斯灾害防治技术手册,马丕梁主编,北京,化学工业出版社。

q煤矿瓦斯灾害防治理论研究与工程实践,会建华主编,2005,中国矿业大学出版社。

q 1.7 2001-2007年度100人以上死亡事故105人瓦斯爆炸山西省临汾市洪洞县瑞之源煤业有限公司(位于洪洞县左木乡红光村原新窑煤矿)2007.12.59108人瓦斯爆炸河北唐山刘官屯煤矿2005.12.78171人煤尘爆炸黑龙江七台河分公司东风煤矿2005.11.277123人透水广东省梅州市大兴煤矿2005.8.76214人瓦斯爆炸阜新集团公司孙家湾煤矿海州立井2005.2.145166人瓦斯爆炸陕西铜川陈家山煤矿2004.11.284148人瓦斯突出与爆炸郑煤集团公司大平煤矿2004.10.223115人瓦斯煤尘爆炸鸡西城子河煤矿2002.6.202162人瓦斯煤尘爆炸水城矿务局木冲沟煤矿2000.9.271人数类别煤矿时间序号q2.1 瓦斯地质学的研究对象和内容瓦斯地质学是应用地质学理论和方法,研究煤层瓦斯的赋存、运移和分布规律,矿井瓦斯涌出和煤与瓦斯突出的地质条件及其预测方法,直接应用于资源、环境和煤矿安全生产的一门新的边缘学科。

q主要研究内容1.瓦斯的形成从地质角度认识煤层瓦斯的成因和形成机制,并把瓦斯的形成与成煤过程、成煤物质联系起来研究。

河南理工大学优势学科博士后科研流动站安全科学与工程、矿业工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、机械工程一级学科博士点安全科学与工程、矿业工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、机械工程、材料科学与工程二级学科(方向)博士点安全科学、安全技术、安全系统工程、瓦斯地质与瓦斯治理、矿山安全与灾害防治、煤及煤层气工程、职业安全健康、安全与应急管理、采矿工程、矿山岩土工程、矿业工程材料、矿物加工工程、矿山建筑工程、矿业控制工程、矿业信息工程、矿业经济与管理、矿业管理工程、矿产资源开发和利用、矿山与地下测量、导航与位置服务、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、海洋测绘、煤地质与瓦斯(煤层气)地质、环境地质与生态修复、勘查地球物理、地球信息技术、生物遗迹学与应用、矿产普查与勘探、地质工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程、车辆工程、微机电工程、材料物理与化学、材料学、材料加工工程、高分子材料与工程、资源循环科学与工程一级学科硕士点安全科学与工程、矿业工程、测绘科学与技术、电气工程、机械工程、土木工程、地质资源与地质工程、材料科学与工程、控制科学与工程、环境科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、力学、数学、马克思主义理论、地质学、中国语言文学、建筑学二级学科(方向)硕士点安全科学、安全技术、安全系统工程、矿山安全与灾害防治、防灾减灾工程及防护工程、职业安全健康、安全与应急管理、采矿工程、岩土工程、矿物加工工程、矿业经济与管理、矿产资源开发和利用、供热、供燃气、通风及空调工程、工业工程、电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、控制理论与控制工程、系统工程、微机电工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程、车辆工程、工业设计、流体机械及工程、导航、制导与控制、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置、土地资源管理、海洋测绘、地球信息技术、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、大地测量学与测量工程、测试计量技术及仪器、导航与位置服务、地图学与地理信息系统、计算机网络与信息安全、矿山与地下测量、地质工程、资源循环科学与工程、矿产普查与勘探、生物信息学、古生物学与地层学、勘查地球物理、环境工程、环境科学、市政工程、土木工程材料、桥梁与隧道工程、建筑科学及技术、建模仿真理论与技术、材料学、材料加工工程、高分子材料与工程、结构工程、土木工程建筑与管理、材料物理与化学、煤化学工程、应用化学、计算机系统结构、通信与信息系统、信息管理与信息系统、软件服务工程、软件工程技术、软件工程理论与方法、计算机应用技术、领域软件工程、计算机软件与理论、基础数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、数学教育、固体力学、流体力学、工程力学、基础力学与力学交叉、动力学与控制、人力资源管理、电子商务技术、创业与中小企业管理、服务科学与工程、管理系统工程、社会医学与卫生事业管理、科技与创新管理、管理科学、工程管理、战略管理、项目管理、社会管理工程、管理心理与行为科学、物流与供应链管理、公司治理、投资管理、市场营销、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、财务管理、会计学、公共政策、行政管理、教育经济与管理、社会保障、服务管理、国外马克思主义研究、马克思主义中国化研究、中国近现代史基本问题研究、马克思主义发展史、马克思基本原理、思想政治教育、文化事业管理、体育事业管理、汉语言文字学、语言学及应用语言学、文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、中国少数民族语言文学、中国古典文献学、比较文学与世界文学、矿物学、岩石学、矿床学、地球化学、构造地质学、第四纪地质学、水文地质学、沉积学(含古地理学)、古生物学及地层学(含古人类学)工程硕士领域安全工程、测绘工程、矿业工程、地质工程、机械工程、电气工程、材料工程、工业工程、环境工程、控制工程、动力工程、物流工程、软件工程、化学工程、计算机技术、建筑与土木工程工商管理硕士工商管理(MBA)公共管理硕士公共管理(MPA)汉语国际教育硕士汉语国际教育教育硕士、会计硕士、金融硕士、体育硕士、翻译硕士一级学科省级重点学科安全科学与工程、矿业工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、机械工程、材料科学与工程、土木工程、环境科学与工程、控制科学与工程、电气工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、力学、软件工程、数学、仪器科学与技术、地理学、动力工程及工程热物理、马克思主义理论、公共管理、工商管理。

煤层气开发地质学及其研究的内容与方法煤层气是一种新型的清洁能源,具有储量大、分布广、开发成本低、环保等优点,是我国能源结构调整和可持续发展的重要组成部分。

煤层气开发地质学是煤层气勘探开发的基础,其研究内容主要包括煤层气地质特征、煤层气成藏规律、煤层气开发技术等方面,本文将从这些方面进行阐述。

一、煤层气地质特征煤层气地质特征是煤层气开发地质学的基础,主要包括煤层气的分布、储量、成因、运移、分布规律等方面。

煤层气的分布主要受煤层的厚度、埋深、煤质、构造等因素的影响,一般来说,煤层气的分布具有明显的地域性和层位性。

煤层气的储量主要受煤层的厚度、埋深、煤质、孔隙度、渗透率等因素的影响,一般来说,煤层气的储量与煤层的厚度和孔隙度呈正相关,与煤层的渗透率呈负相关。

煤层气的成因主要有生物成因、热成因和混合成因三种类型,其中生物成因是煤层气的主要成因类型。

煤层气的运移主要受煤层的渗透性、孔隙度、压力等因素的影响,一般来说,煤层气的运移具有渗流和吸附两种方式。

煤层气的分布规律主要受煤层的构造、地质构造、地质构造演化等因素的影响,一般来说,煤层气的分布规律具有明显的地质构造控制性。

二、煤层气成藏规律煤层气成藏规律是煤层气开发地质学的重要研究内容,主要包括煤层气成藏类型、成藏模式、成藏机理等方面。

煤层气成藏类型主要有单一煤层气藏、多层煤层气藏、煤岩层煤层气藏等类型。

煤层气成藏模式主要有自生型、自生自储型、自生自储自运型等模式。

煤层气成藏机理主要有生物成因、热成因、混合成因等机理,其中生物成因是煤层气成藏的主要机理。

三、煤层气开发技术煤层气开发技术是煤层气开发地质学的重要研究内容,主要包括煤层气开发方法、开发工艺、开发设备等方面。

煤层气开发方法主要有钻井开发、巷道开采、水平井开采等方法。

煤层气开发工艺主要有抽采、压裂、注气等工艺。

煤层气开发设备主要有钻机、压裂车、注气设备等设备。

四、煤层气开发地质学研究方法煤层气开发地质学的研究方法主要包括野外地质调查、地球物理勘探、地球化学勘探、数值模拟等方法。

煤层气井越流补给的判识方法张双斌;苏现波;郭红玉【摘要】Drainage and pressure lowering are echnical basis for coalbed methane development, and prompt leak-age recharge identification is related to the drainage working system and gas production forecast. Combined with the variation of bottom hole flowing pressure, casing pressure, producing fluid level and gas production of different drainage stages in CBM wells, the existence of leakage recharge is identified by comparison between theoretical and real water production. The paper points out that there is leakage recharge when the real water production is greater than the theoretical value, and the rose fluid level no longer declines after gas production, gas production and casing pressure are maintained at a low level. On this basis, according to the characteristics of dynamic fluid level, casing pressure and gas production, leakage recharge types are classified and the subsequent drainage work-ing system is determined reasonably. The production curves of CBM wells show that this approach is effective in southern Qinshui basin.%排水降压是煤层气开发的技术依据,及时判别煤层气井是否存在越流补给,将关乎到排采工作制度的制定和产气量预测。

煤层气开发地质学概念

煤层气开发地质学是研究煤层气的勘探、开发和利用的一门学科。

它主要研究煤层气的成藏规律、分布规律、富集规律、储量评价、开采技术等方面。

煤层气开发地质学是指通过地质学的方法,研究煤层气的地质特征、分布规律、成藏条件和运移特征等,为煤层气的勘探开发提供科学依据。

主要包括以下概念:

1.煤层气:指在煤层中吸附或储存的天然气,主要成分为甲烷。

2.煤储层:指含有煤层气的煤层,具有一定的储气能力。

3.丰度:指煤层气在煤储层中的分布量,通常用亿立方米/平方千

米(EKM/km2)来表示。

4.渗透率:指煤储层中煤层气向孔隙、裂缝或裂隙中运移的能力,

通常用mD(毫达西)来表示。

5.含气量:指煤层中单位质量(或体积)的煤能够释放出的煤层气

量,通常用m3/t(或m3/m3)来表示。

6.吸附:指煤层气吸附在煤储层孔隙中的现象,是煤层气储存的主

要方式之一。

7.储层压力:指煤储层中煤层气所受的压力,是煤层气开采的重要

参数之一。

8.采气半径:指煤层气开采时,从井口到煤储层边界的距离,是评

价煤层气开采效果的重要指标之一。

9.水文地质条件:指煤层气开采区域的地下水分布及其运移规律,

对煤层气开采影响很大。

10.煤层气富集规律:指煤层气在地质历史过程中形成和富集的规

律,对煤层气开采的合理性进行论证和预测。

《煤层气地质学》第1章煤层气成因1. 煤层气成因:(一)生物成因气:生物成因煤层气是指在微生物作用下,有机质(泥炭、煤等)部分转化为煤层气的过程。

按形成阶段可划分为原始生物成因气和次生生物成因气。

(二)热成因气:在温度、压力作用下发生一系列物理、化学变化的同时,也生成大量的气态和液态物质。

演化过程中形成的烃类以甲烷为主。

1. 原生热成因气2.次生热成因气。

(三)混合成因气:(1)原地混合,即原地形成的热成因气和原地形成的次生生物气相混合,不发生运移,一般出现在浅部。

(2)异地混合气,热成因气和次生生物气发生了运移,在地下水滞留区聚集、混合。

(四)无机成因气2. 煤层气成因判别:(一)有机成因气的判别-Whiticar 图示法。

二)无机成因气的判别:有烃类气体的成分、烷烃碳同位素系列、与烃类气体伴生的非烃类气体、稀有气体的含量与同位素,以及地质背景综合分析3.煤层气的地球化学特征:同位素分布,镜质组反射率。

第2章煤层气储层孔、裂隙特征1. 煤中孔隙的研究方法:(1) 形貌观测:光学显微镜、电子显微镜下(TEM和SEM)和原子力显微镜下。

2)压汞法研究孔隙结构:是测定部分中孔和大孔孔径分布的方法。

(3)低温氮吸附法:氮吸附法就是将定量的煤样置于液氮温度下的氮气流中,待煤样吸附的氮气达到平衡后,测定其吸附量,计算出煤样的比表面积。

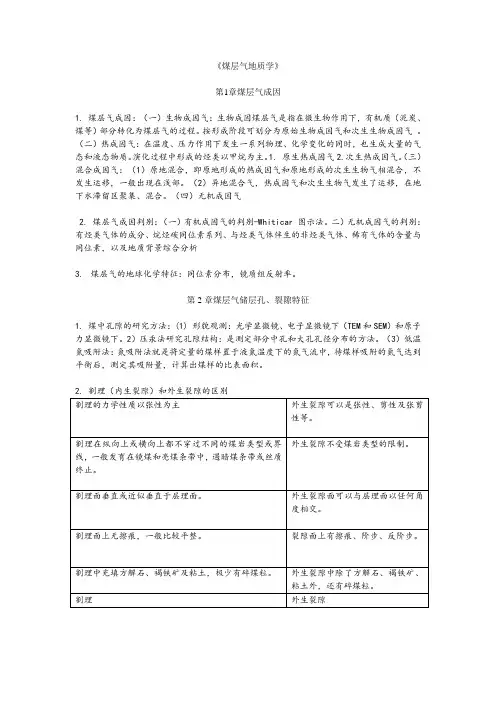

2. 割理(内生裂隙)和外生裂隙的区别割理的力学性质以张性为主外生裂隙可以是张性、剪性及张剪性等。

外生裂隙不受煤岩类型的限制。

割理在纵向上或横向上都不穿过不同的煤岩类型或界线,一般发育在镜煤和亮煤条带中,遇暗煤条带或丝质终止。

割理面垂直或近似垂直于层理面。

外生裂隙面可以与层理面以任何角度相交。

割理面上无擦痕,一般比较平整。

裂隙面上有擦痕、阶步、反阶步。

割理中充填方解石、褐铁矿及粘土,极少有碎煤粒。

外生裂隙中除了方解石、褐铁矿、粘土外,还有碎煤粒。

割理外生裂隙3.割理的成因:割理一般呈相互垂直的两组出现,且与煤层层面垂直或高角度相交。

大学工学专业介绍:煤及煤层气工程主干学科:煤及煤层气工程主要课程:地质学基础理论课及技术方法课、煤及煤层气地质学、煤与煤层气勘查、煤储层评价、煤层钻探与煤层气压裂增产、采气工程(含经济评价)、煤深加工与综合利用、瓦斯治理与煤矿安全、煤工艺废弃物资源化、煤和煤层气地球物理勘探、水文地质基础(地下水)等。

高年级按专业方向实施分流培养,有不同门类课程供选修。

专业概况:教学实践为达到培养目标和培养规格的要求,有必要设置旨在提高学生实践能力、技能和综合素质的实践教学环节。

主要设置有:秭归地质教学实习、专业教学实习、生产实习、毕业(设计)论文。

培养目标培养学生热爱祖国,遵纪守法,具有服务于社会的良好职业道德;培养学生具有煤及煤层气勘探与开发工程的地质科学基础理论、基本知识、基本技能及其相关学科的基础知识,具有较好的科学思维、素养和创新意识;具有在煤及煤层气资源领域进行科学研究、教学和管理的初步能力,能成为科研机构和高等院校中从事基础研究和教学工作的高层次人才;培养学生能进入硕士研究生阶段学习,也能在煤及煤层气及相关领域的生产部门从事技术开发和技术管理工作。

培养要求本专业学生具有较好的数学、物理和化学等基础科学知识;在牢固掌握专业基础、外语、计算机技能的基础上,系统学习煤及煤层气资源勘查和开发工程的基础理论和基本知识,掌握与煤及煤层气地质学研究及资源勘查和综合评价有关的基本技能与方法。

本专业将在煤及煤层气地质基础、煤层气勘探与开发工程、煤综合利用与环境保护、煤层瓦斯治理与煤矿安全等方面有所侧重。

就业方向1、掌握现代地球科学,特别是煤及煤层气地质学的基础理论、基本知识和基本技能;2、具有对煤及煤层气基本地质、矿产形成、分布规律等进行研究和综合分析的基本能力;3、初步掌握煤及煤层气资源研究的有关基本实验、测试方法和分析技术;4、掌握煤层气勘探与开发工程的基本理论和工程与工艺技术;5、了解煤深加工工艺技术,掌握资源开发和利用过程中环境综合治理的基本知识;6、掌握煤层瓦斯治理、煤矿安全生产和安全减灾的基本知识。

煤层气井合理放气套压的确定及其应用倪小明;胡海洋;曹运兴;庞东林;郭志企【摘要】煤层气井提产阶段和稳产阶段需要确定合理放气套压,才能够获得稳定的气流补给。

根据煤储层启动压力梯度、渗流理论和煤层气开发地质理论,构建了煤层气井憋压阶段套压变化的数学模型;利用沁水盆地大宁区块的煤层气勘探开发资料验证了该模型的准确性,并分析了放气套压差值对平均日产气量的影响规律。

模型计算结果与现场数据吻合较好时,煤层气井的产气量较高;当计算出的放气套压与实际放气套压的差值小于等于0.15 M Pa时,煤层气井稳产期的产气量能达到1000 m3/d以上;大于0.15 M Pa时,需要降低产气量来维持其稳定性。

研究结果表明,日产气量随实际放气套压与计算值之间差值的增大呈幂函数减小,建立的煤层气井憋压阶段合理放气套压数学模型可为现场排采控制提供理论依据。

%In the stage of stable production and production increase of coalbed methane wells ,it is nec-essary to determine the reasonable casing releasing pressure to obtain stable air supply . Based on the threshold pressure of coal reservoir ,seepage theory ,CBM development geology theory etc .,a mathematic model of releasing pressure for CBM wells was established .From CBM exploration and development data of Daning Block ,Qinshui Basin ,the accuracy of the mathematic model wasverified .The relations between casing pressure drop and average daily gas production were analyzed .When predicted pressure from this model was in good agreement with that applied in field data ,gas production of CBM Wells would be high-er .When the pressure difference was within 0.15 MPa ,the average daily gas production of CBM wells could be more than 1000 m3/d in stable production stage .When the pressure difference was more than 0.15 MPa ,daily gas production would be stabilized at lower gas production rate .The results showed that daily gas production is reduced in power function with casing pressure drop and the mathematical model of casing releasing pressure in coal bed methane well can provide theoretical basis for CBM wells production .【期刊名称】《石油钻探技术》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】5页(P113-117)【关键词】煤层气;憋压阶段;排采;工作制度;放气套压【作者】倪小明;胡海洋;曹运兴;庞东林;郭志企【作者单位】河南理工大学能源科学与工程学院,河南焦作454000; 中原经济区煤层页岩气河南省协同创新中心,河南焦作454000;河南理工大学能源科学与工程学院,河南焦作454000;中原经济区煤层页岩气河南省协同创新中心,河南焦作454000;山西兰花煤层气有限公司,山西晋城 048000;山西兰花煤层气有限公司,山西晋城 048000【正文语种】中文【中图分类】P618.11;TE377油气勘探开发过程中,在部分深部地层会钻遇砂泥岩互层(如元坝气田),钻头须具有强耐磨性和剪切破岩性能,以提高机械钻速。

采矿工程专业教学计划Teaching Program for Mining Engineering Specialty一、培养目标Ⅰ. Educational Objectives采矿工程专业培养社会主义现代化建设和科技发展需要,德、智、体全面发展,基础扎实,知识面宽、素质高、能力强,具有创新精神,具备从事固体矿床开采(含煤炭、金属和非金属)、地下工程等领域的生产、设计、施工、教学、科研及管理能力的高等工程技术人才。

二、培养要求Ⅱ. Education Requirement本专业学生主要学习数学、力学、物理、地质学基础、测量学、矿山机械、矿井通风与安全、计算机基础、现代企业管理及采矿安全有关的基本理论和基础知识;受到采矿工程师的基本训练。

毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:1.具有扎实的自然科学和较好的人文社会科学基础,较高的外语水平;2.掌握矿物资源开采的基本原理和基本知识;3.掌握矿区开发、矿山建设、矿井开拓、准备方式、采矿方法及采动治理的基本理论和方法,能进行资源开采的设计、组织施工和生产管理。

4.掌握地下工程开挖与控制的基本理论和技术;5.掌握矿井通风安全及灾害防治等基本理论与技术;6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有获取知识的能力;7.具有计算机工程计算与分析、设计与绘图等基本技能;8.熟悉国家有关采矿工业的基本方针、政策和法规;9.获得良好的工程实践和科学研究的基本训练,具有从事矿业及相关领域的生产、安全、经营与管理、科学研究和技术创新的能力。

三、就业(发展)方向Ⅲ. Employed Direction学生毕业后,适于在采矿、地下工程等相关行业从事设计、生产组织、管理等工作,或在高校、科研机构从事相应的教学与研究工作。

四、修业年限及授予学位Length of Schooling and Degree Conferred.1.修业年限:3~6年弹性学制2.授予学位:工学学士。

《煤层气地质学》煤层气成因1.煤层气成因:(一)生物成因气:生物成因煤层气是指在微生物作用下,有机质(泥炭、煤等)部分转化为煤层气的过程。

按形成阶段可划分为原始生物成因气和次生生物成因气。

(二)热成因气:在温度、压力作用下发生一系列物理、化学变化的同时,也生成大量的气态和液态物质。

演化过程中形成的烃类以甲烷为主。

1.原生热成因气2.次生热成因气。

(三)混合成因气:(1)原地混合,即原地形成的热成因气和原地形成的次生生物气相混合,不发生运移,一般出现在浅部。

(2)异地混合气,热成因气和次生生物气发生了运移,在地下水滞留区聚集、混合。

(四)无机成因气2.煤层气成因判别:(一)有机成因气的判别-Whiticar图示法。

二)无机成因气的判别:有烃类气体的成分、烷烃碳同位素系列、与烃类气体伴生的非烃类气体、稀有气体的含量与同位素,以及地质背景综合分析煤层气的地球化学特征:同位素分布,镜质组反射率。

第2xx煤层气储层xx、裂隙特征1.煤中孔隙的研究方法:(1)形貌观测:光学显微镜、电子显微镜下(TEM和SEM)和原子力显微镜下。

2)压汞法研究孔隙结构:是测定部分中孔和大孔xx分布的方法。

(3)低温氮吸附法:氮吸附法就是将定量的煤样置于液氮温度下的氮气流中,待煤样吸附的氮气达到平衡后,测定其吸附量,计算出煤样的比表面积。

2.割理(内生裂隙)和外生裂隙的区别割理的力学性质以xx为主外生裂隙可以是张性、剪性及xx等。

割理在纵向上或横向上都不穿过不同的煤岩类型或界线,一般发育在镜煤和亮煤条带中,遇暗煤条带或丝质终止。

外生裂隙不受煤岩类型的限制。

割理面垂直或近似垂直于层理面。

外生裂隙面可以与层理面以任何角度相交。

割理面上无擦痕,一般比较平整。

裂隙面上有擦痕、阶步、反阶步。

割理中充填方解石、褐铁矿及粘土,极少有碎煤粒。

外生裂隙中除了方解石、褐铁矿、粘土外,还有碎煤粒。

割理外生裂隙割理的成因:割理一般呈相互垂直的两组出现,且与煤层层面垂直或高角度相交。

成因假说:内张力作用、流体压力作用和构造应力作用。

煤储层压力1.储层压力、静水压力、上覆岩层压力之间的关系1、)上覆岩层压力(地静压力)上覆岩石骨架和孔隙空间流体的总重量所引起的压力。

其值的大小与上覆岩层的厚度、骨架密度和孔隙流体密度有关。

单位为MPa。

2、)静水压力(流体静压力)液柱重量所产生的压力。

其大小与液体的密度和液柱的高度有关,而与液体的形状和大小无关。

3、)煤层气储层压力:是地层压力的一种,是指作用于煤孔隙、裂隙内的水和煤层气上的压力,亦称煤储层压力、煤层压力。

静水压力PH 、上覆岩层压力Po和地层压力Pf三者之间的关系:a、地层渗透性能良好,与地表水相连通:此时流体承担的压力(地层压力)即为连通孔隙中的静水压力:Pf = PH ,相应地Gf = GH 。

而上覆岩层压力Po全部由岩石基质来承担。

b、地层渗透性能较好,但上下左右均被不渗透的隔层所隔,呈透镜体状:此时流体所承担的压力最终要和上覆地层压力趋于平衡,即:Pf = Po,或Gf = Go。

c、地层渗透性能较差,且岩性非均质性较强,孔隙水与地表水有连通,但其连通性不好,流体可缓慢渗透,处于一种半封闭状态:此时上覆岩层压力由孔隙流体和岩层基质共同负担,这种情况下的地层压力是小于上覆岩层压力而大于静水压力的。

即:PH <Pf <Po 或GH <Gf <Go2.异常地层压力及其形成机理通常把偏离静水柱压力的地层孔隙流体压力称之为异常地层压力,或称压力异常。

异常分为两种情况:高异常、低异常。

为了反映异常地层压力的性质和大小,国外常采用压力梯度Gp来表示,即每增加1m地层的深度,地层压力的变化值。

Gp =0.01MPa/m时:正常地层压力;Gp >0.01MPa/m时:高压异常;Gp <0.01MPa/m时:低压异常。

1、)异常高压的形成机理(1)欠压实:流体受围岩严格控制不易渗流出来(2)矿物脱水:矿物会脱出层间水和析出结晶水,增加储层中流体的数量(3)水热增压:当热膨胀引起的流体运移由于流体被阻挡而无法逸出(4)烃类的生成:体积的增加和流体渗透率的降低(5)古压力(6)构造作用(7)测压水位的影响(8)流体密度差异(9)注入作用(10)胶结作用(11)渗析作用2、)异常低压的形成机理(1)测压水位的影响(2)古压力(3)构造作用(4)页岩减压膨胀(5)温度降低:(6)地下流体的开采煤储层吸附解吸特征1.煤吸附甲烷能力的影响因素?水分:湿度越大,吸附能力越低温度:同上煤变质程度煤阶2.等温吸附曲线的用途?1)、饱和度的计算含气饱和度是指煤储层在原位温度、压力、水分含量等储层条件下,煤层含气总量与总容气能力的比值。

2)、临界解吸压力(PCD)指在等温曲线上煤样实测含气量所对应的压力。

.理论采收率煤层气含量及其控制因素1.煤层气含量测定方法(逸散气、解吸气、残存气)煤层气含量:当煤层未受采动影响而处于原始赋存状态时,单位重量煤中所含有的换算成标准状态下(0℃,0.1MPa)的煤层气(瓦斯)体积称之为煤层气含量(原煤瓦斯含量),它常用m3/t和cm3/g作计量单位。

直接测定法:1.)煤层气含量测定方法(GB/T 19559-2008)2.)地勘时期煤层瓦斯含量测定方法(GB/T 23249-2009)3.)煤层瓦斯含量井下直接测定方法(GB/T 23250-2009)散失气量:指煤心快速取出,现场直接装入解吸罐之前释放出的气量。

这部分气体无法计量,必须根据散失时间的长短及实测解吸气量的变化速率进行推算。

解吸气:指煤心装入解吸罐之后解吸出的气体总量。

实验过程中需要求出气量随时间的变化规律,结合一些基础数据计算解吸气量。

残存气:指终止解吸后仍留在煤中的那部分气体。

需将煤样装入球磨罐中密封,破碎后,放入恒温装置中,待恢复到储层温度后按规定的时间间隔反复进行气体解吸间接测定方法:主要是井下测定煤层瓦斯压力、实验室测定吸附常数、工业分析指标等有关参数,通过朗格缪尔方程计算出煤层瓦斯含量。

煤层气含量测定步骤:(1)自然解吸(测定解吸量及解吸速率)(2)残余气含量测定(3)气样采集及气成分测定(4)损失气含量的计算(5)综合结果计算2.影响煤层气含量的主要地质因素煤化程度和煤的显微组分;煤层顶、底板围岩的透气性和厚度;地质构造;地下水;煤层露头;煤层埋藏深度。

其他:煤层厚度煤层倾角岩浆侵入岩溶陷落柱3.煤层气含量预测方法预测方法有含气梯度法、压力-吸附曲线法、煤质-灰分-含气量类比法、测井曲线法、地质条件综合分析法等。

煤储层渗透性1.渗透性的基本概念储集层的渗透性是指在一定压力差下,允许流体通过其连通孔隙的性质,也就是说,渗透性是指岩石传导流体的能力,渗透性优劣用渗透率表示,K,(mD)。

1.)绝对渗透率:单相流体充满整个孔隙、流体不与煤发生任何物理反应时,测出的渗透率2.)有效渗透率和相对渗透率:当储层中有多相流体共存时,煤对其中每一相流体的渗透率称为有效渗透率,分别用kg和kw表示气和水的有效渗透率;相对渗透率是当储层中有多相流体共存时,每一相流体的有效渗透率与其绝对渗透率的比值,分别用krg和krw表示气和水相对渗透率。

2.渗透性的影响因素)有效应力与原地应力:有效应力为总应力减去储层流体压力。

)Klinkenberg效应:在多孔界质中,由于气体分子平均自由程与流体通道在一个数量级上,气体分子就与通道壁相互作用(碰撞),从而造成气体分子沿孔隙表面滑移,增加了分子流速,这一现象称分子滑移现象,这种由气体分子和固体间的相互作用产生的效应)基质收缩效应:煤体在吸附气体或解吸气体时可引起自身的膨胀与收缩。

3.煤层气的扩散与渗流(一)扩散1)、(准)稳态扩散——Fick第一定律煤基质显微孔隙内甲烷气体的扩散系在浓度差的驱动下进行的,单位时间内通过单位面积的扩散速度与浓度梯度呈正比。

2)、非稳态扩散——Fick第二定律在非稳态扩散过程中,在距离x处,煤层甲烷的浓度随时间的变化率等于该处的扩散通量随距离变化率的负值。

二)渗流1)、线性达西定律2)、渗流阶段:阶段1:单相流阶段,井筒压力>临界解吸压力,只有水的单相流动;阶段2:非饱和流阶段,水与不连续甲烷气体混合流动;阶段3:两相流阶段,连续甲烷气体与水混合流动。

4.渗透率的动态变化采气过程中煤储层的自调节效应。

负效应:压力降低,基块升高,裂隙降低,渗透率降低。

正效应:解吸增大,基块减少,裂隙增大,渗透率增大。

5.渗透性的地质控制(一)地应力构造应力场:裂隙特征;局部构造:裂隙发育程度;强烈变形煤:阻塞裂隙埋藏xx:xx压力(二)埋藏xx(三)裂隙系统煤层气资源选区评价1.煤层气资源评价的主要内容资源聚集场所:勘探对象的类型、赋存状态等资源的有无:勘探对象是否存在等资源的数量:资源量规模大小、序列和可信度等资源的分布:煤层气资源在地质三维体中的分布等资源的开发:勘探对象优选排序、资源开发的工程分析、经济评价、勘探部署、开发规划等四项任务:煤层气地质条件煤层气资源量计算煤层气资源开发前景评估煤层气开发有利区块选择2.煤层气选区评价标准(1)首先将含煤区按照演化程度划分为高中低煤阶低煤阶:Ro:<0.7%,包括褐煤、长焰煤;中煤阶:0.7%<Ro<1.9%,包括气、肥、焦、瘦煤;高煤阶:1.9%<Ro<4.0%,包括贫煤、无烟煤III号。

3.煤层气资源评价方法评分法(五指标法)根据单层煤厚、含气量、煤层埋深、煤层渗透率和煤层压力等五项参数按表赋分。

关键要素递阶优选法:通过地质风险分析,筛选出对不同层次评价单元煤层气前景具有关键性控制作用的风险要素,进而按聚气带→目标区→靶区的递阶层次进行选区评价和优选“一剔除三筛选排序法”优选排序工作应是递进的,即随着优选排序层次的上升,排序结果越来越接近实际情况。

层次分析法五.多层次模糊综合评价方法11/ 11。