【考研必读】2018考研政治:周年纪念之《中国土地法大纲》

- 格式:pdf

- 大小:130.39 KB

- 文档页数:2

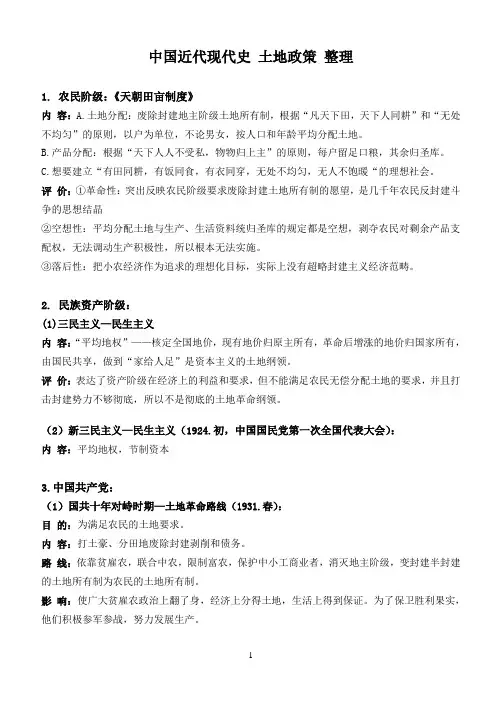

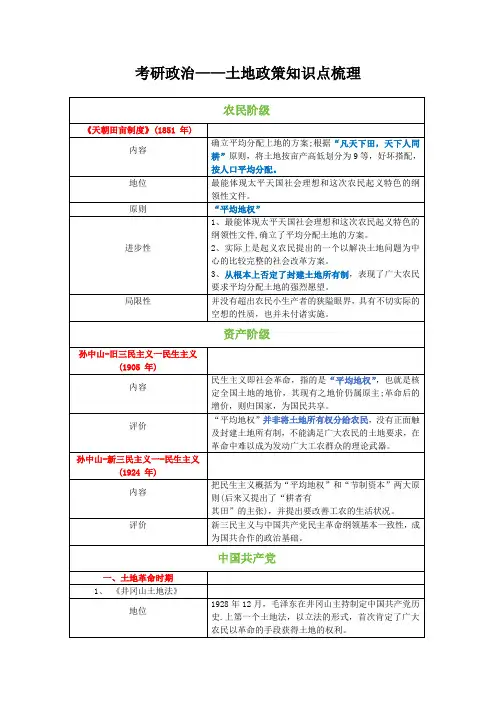

中国近代现代史土地政策整理1. 农民阶级:《天朝田亩制度》内容:A.土地分配:废除封建地主阶级土地所有制,根据“凡天下田,天下人同耕”和“无处不均匀”的原则,以户为单位,不论男女,按人口和年龄平均分配土地。

B.产品分配:根据“天下人人不受私,物物归上主”的原则,每户留足口粮,其余归圣库。

C.想要建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,无处不均匀,无人不饱暖“的理想社会。

评价:①革命性:突出反映农民阶级要求废除封建土地所有制的愿望,是几千年农民反封建斗争的思想结晶②空想性:平均分配土地与生产、生活资料统归圣库的规定都是空想,剥夺农民对剩余产品支配权,无法调动生产积极性,所以根本无法实施。

③落后性:把小农经济作为追求的理想化目标,实际上没有超略封建主义经济范畴。

2. 民族资产阶级:(1)三民主义—民生主义内容:“平均地权”——核定全国地价,现有地价归原主所有,革命后增涨的地价归国家所有,由国民共享,做到“家给人足”是资本主义的土地纲领。

评价:表达了资产阶级在经济上的利益和要求,但不能满足农民无偿分配土地的要求,并且打击封建势力不够彻底,所以不是彻底的土地革命纲领。

(2)新三民主义—民生主义(1924.初,中国国民党第一次全国代表大会):内容:平均地权,节制资本3.中国共产党:(1)国共十年对峙时期—土地革命路线(1931.春):目的:为满足农民的土地要求。

内容:打土豪、分田地废除封建剥削和债务。

路线:依靠贫雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

影响:使广大贫雇农政治上翻了身,经济上分得土地,生活上得到保证。

为了保卫胜利果实,他们积极参军参战,努力发展生产。

(2)抗日战争时期:抗日根据地的建设目的:为巩固根据地和抗日民族统一战线。

措施:地主减租减息,农民交租交息。

影响:减轻了地主的封建剥削,改善了农民的物质生活,提高了农民抗日和生产的积极性,同时也有利于联合地主阶级一致抗日。

2018年全国硕士研究生招生考试思想政治理论考试大纲Ⅰ.考试性质思想政治理论考试是为高等院校和科研院所招收硕士研究生而设置的具有选拔性质的全国招生考试科目,其目的是科学、公平、有效地测试考生把握大学本科时期思想政治理论课的大体知识、大体理论,和运用马克思主义的立场、观点和方式分析和解决问题的能力,评判的标准是高等学校本科毕业生能达到的合格或合格以上水平,以保证被录取者具有大体的思想政治理论素养,并有利于各高等院校和科研院所在专业上择优选拔。

Ⅱ.考查目标思想政治理论考试涵盖马克思主义大体原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、形势与政策、今世世界经济与政治等高等学校思想政治理论课课程。

要求考生:1.准确地再认或再现学科的有关知识。

2.准确、恰本地利用本学科的专业术语,正确明白得和把握学科的有关范围、规律和论断。

3.运用有关原理,说明和论证某种观点,辨明理论是非。

4.运用马克思主义的立场、观点和方式,比较和分析有关社会现象或实际问题。

5.结合特定的历史条件或国际、国内政治经济和社会生活背景,熟悉和评判有关理论问题和实际问题。

Ⅲ.考试形式和试卷结构一、试卷总分值及考试时刻本试卷总分值为100分,考试时刻为180分钟。

二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷内容结构马克思主义大体原理概论约24%毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论约30%中国近现代史纲要约14%思想道德修养与法律基础约16%形势与政策和今世世界经济与政治约16%四、试卷题型结构单项选择题16分(16小题,每题1分)多项选择题34分(17小题,每题2分)分析题50分Ⅳ.考查内容一、马克思主义大体原理概论(一)马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学1.马克思主义的创建和进展马克思主义和马克思主义大体原理。

马克思主义产生的经济社会本源、实践基础和思想渊源。

马克思主义的进展。

2.马克思主义的鲜明特点马克思主义在实践基础上的科学性与革命性的统一。

1.简述《中国土地法大纲》的主要内容。

《中国土地法大纲》是1947年制定的一部土地法律法规,其主要内容包括以下几点:

1. 土地所有权:规定土地属于全民所有,但也可以由国家、集体或私人所有。

2. 土地使用权:规定土地使用权分为国家批准的土地使用权和集体土地使用权,其中国家批准的土地使用权包括国家土地所有的用途、集体土地所有的用途和其他用途。

3. 土地征收:规定土地征收必须经过合法程序,合理补偿,必须为公共利益服务。

4. 土地凭证:规定国家应当发放土地凭证,来保障土地所有权和使用权。

5. 土地管理:规定土地应当按照土地利用计划进行管理,保障国家和集体利益。

6. 土地纠纷:规定土地纠纷应按照法定程序解决,并设立相应的法律机构管理和解决土地纠纷。

总体而言,该法大纲是一部以保护土地权益、规范土地利用为核心内容的法律法规。

![中国土地法大纲明确规定 [《中国土地法大纲》档案揭秘]](https://uimg.taocdn.com/7721665ed1f34693dbef3ec6.webp)

中国土地法大纲明确规定[《中国土地法大纲》档案揭秘]1947年9月13日,中国共产党全国土地会议通过了新的土改政策文件――《中国土地法大纲》(简称《大纲》)。

中共中央于10月10日通过决议,批准了这个文件并公布实施。

这是抗日战争胜利以后第一个公开颁布的土地改革的纲领性文件。

它标志着中共中央自1937年改变土地政策为减租减息以来,重新宣布废除封建土地制度。

因此,它在我国土地改革的历史上,有着重要的意义。

中国共产党早在创立时期和第一次国内革命战争时期就向全国农民提出了“耕地农有”的斗争目标,并掀起了南方各省的农民运动。

第二次国内革命战争时期,党领导农民进行了十年的土地革命斗争。

1927年中共召开八七会议,确定了土地革命的方针,在农村革命根据地开展了以打土豪、分田地,废除封建剥削与债务为主要内容的土地革命。

1931年制定了“依靠贫农、雇农,联合中农,限制富民,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制”的土地革命路线。

土地革命满足了农民获得土地的愿望,调动了他们革命和生产的积极性,巩固了根据地,巩固了红色政权。

抗日战争时期,中日民族矛盾已替代国内阶级矛盾成为当时社会的主要矛盾。

为了调动各阶层人民的抗日积极性,巩固和扩大抗日民族统一战线,中国共产党把第二次国内革命战争时期没收地主土地分配给农民的政策,改变为减租减息政策。

这是中国共产党在土地政策上的一个大转变。

1937年2月10日,中共中央在致国民党五届三中全会电中即提出“停止没收地主土地之政策”。

这是由土地革命政策向减租减息政策转变的开始。

1937年8月22日至25日,中共中央政治局在陕北洛川召开政治局扩大会议,正式决定“以减租减息作为抗日战争时期解决农民问题的基本政策”,并列入随后公布的《抗日救国十大纲领》中。

至此,减租减息的政策基本确定。

减租减息政策,使根据地军民在极端困难的环境和毫无外援的条件下,胜利地坚持了敌后抗战。

一、中国土地法大纲《中国土地法大纲》1947年9月13日中国共产党全国土地会议通过,同年10月10日公布施行。

规定废除封建剥削土地制度,实行耕者有其田。

没收地主的土地财产,征收富农多余的土地财产;废除一切祠堂、庙宇、寺院、学校、机关团体的土地所有权和乡村在土地改革以前的一切债务;以乡或村为单位统一分配土地,数量上抽多补少,质量上抽肥补瘦,所有权归农户所有。

土改前的土地契约、债约一律缴销;工商业者的财产及其他营业受法律保护,不受侵犯。

本法公布前已平均分配的地区,农民不要求重分,可不重分。

第一条废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度。

第二条废除一切地主的土地所有权。

第三条废除一切祠堂、庙宇、寺院、学校、机关及团体的土地所有权。

第四条废除一切乡村中在土地制度改革以前的债务,(中共中央注:本条所称应予废除之债务,系指土地改革前劳动人民所欠地主富农高利贷者的高利贷债务。

)第五条乡村农民大会及其选出的委员会,乡村无地少地的农民所组织的贫农团大会及其选出的委员会,区、县、省等级农民代表大会及其选出的委员会为改革土地制度的合法执行机关。

第六条除本法第九条乙项所规定者外,乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收,连同乡村中其他一切土地,按乡村全部人口,不分男女老幼,统一平均分配,在土地数量上抽多补少,质量上抽肥补瘦,使全乡村人民均获得同等的土地,并归各人所有,(中共中央注:在平分土地时应注意中农的意见,如果中农不同意则应向中农让步,并容许中农保有比较一般贫农所得土地的平均水平为高的土地量。

在老区半老区平分土地时,应按照一九四八年二月二十二日中共中央关于在老区半老区进行土地改革工作与整党工作的指示进行。

)第七条土地分配,以乡或等于乡的行政村为单位,但区或县农会得在各乡或等于乡的各行政村之间,作某些必要的调剂。

在地广人稀地区,为便于耕种起见,得以乡以下的较小单位分配土地。

第八条乡村农会接收地主的牲畜、农具、房屋、粮食及其他财产,并征收富农的上述财产的多余部分分给缺乏这些财产的农民及其他贫民,并分给地主同样的一份。

中国近代现代史土地政策整理1. 农民阶级:《天朝田亩制度》内容:A.土地分配:废除封建地主阶级土地所有制,根据“凡天下田,天下人同耕”和“无处不均匀”的原则,以户为单位,不论男女,按人口和年龄平均分配土地。

B.产品分配:根据“天下人人不受私,物物归上主”的原则,每户留足口粮,其余归圣库。

C.想要建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,无处不均匀,无人不饱暖“的理想社会。

评价:①革命性:突出反映农民阶级要求废除封建土地所有制的愿望,是几千年农民反封建斗争的思想结晶②空想性:平均分配土地与生产、生活资料统归圣库的规定都是空想,剥夺农民对剩余产品支配权,无法调动生产积极性,所以根本无法实施。

③落后性:把小农经济作为追求的理想化目标,实际上没有超略封建主义经济范畴。

2. 民族资产阶级:(1)三民主义—民生主义内容:“平均地权”——核定全国地价,现有地价归原主所有,革命后增涨的地价归国家所有,由国民共享,做到“家给人足”是资本主义的土地纲领。

评价:表达了资产阶级在经济上的利益和要求,但不能满足农民无偿分配土地的要求,并且打击封建势力不够彻底,所以不是彻底的土地革命纲领。

(2)新三民主义—民生主义(1924.初,中国国民党第一次全国代表大会):内容:平均地权,节制资本3.中国共产党:(1)国共十年对峙时期—土地革命路线(1931.春):目的:为满足农民的土地要求。

内容:打土豪、分田地废除封建剥削和债务。

路线:依靠贫雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

影响:使广大贫雇农政治上翻了身,经济上分得土地,生活上得到保证。

为了保卫胜利果实,他们积极参军参战,努力发展生产。

(2)抗日战争时期:抗日根据地的建设目的:为巩固根据地和抗日民族统一战线。

措施:地主减租减息,农民交租交息。

影响:减轻了地主的封建剥削,改善了农民的物质生活,提高了农民抗日和生产的积极性,同时也有利于联合地主阶级一致抗日。

2018年考研政治史纲(超完整+完美排版)2018年考研政治史纲不得不记下的76个知识点1、鸦片战争前的中国和世界(1) 1840年鸦片战争前,中国的封建社会前后延续了两千多年。

清朝康熙、雍正、乾隆时代是中国封建社会后期的鼎盛时期,但也走到了封建社会的末世。

(2) 14世纪至15世纪,在欧洲地中海沿岸,最早出现了资本主义的萌芽;1640年的英国资产阶级革命标志着世界历史开始进入资本主义时代;18世纪中叶至 19世纪中叶,工业革命使大机器生产取代了工场手工业,资本主义制度终于在欧美确立起来;15世纪末至16世纪初,西方国家开始殖民扩张;19世纪末资本主义进入帝国主义阶段之后,资本输出成为殖民剥削的重要形式,并出现瓜分世界的狂潮。

提示:在中国封建社会里,地主、商人、高利贷者这三者常常是结合在一起的。

2、资本—帝国主义列强对中国的侵略(1) 19世纪初,英国已经基本上完成工业革命,成为世界资本主义最强大的国家,英国对华贸易长期处于入超状态。

1840年鸦片战争正式爆发。

1842年清政府与英国签订了中国近代史上第一个不平等条约《南京条约》。

(2) 鸦片战争是中国近代史的起点。

随着外国资本主义的入侵,中国的社会性质开始发生质的变化。

中国逐步成为半殖民地半封建国家。

随着社会主要矛盾的变化,中国逐渐开始了反帝反封建的资产阶级民主革命。

3、近代中国社会的半殖民地半封建性质(1) 中国逐步变成半殖民地的原因。

①鸦片战争以后,西方列强通过发动侵略战争,中国丧失了完全独立的地位,在相当程度上被殖民地化了。

②由于中国长期以来一直是一个统一的大国,特别是中国人民顽强、持久的反抗,同时也由于帝国主义列强间争夺中国的矛盾无法协调,使得它们不可能共同瓜分中国。

中国逐步变成半封建社会的原因。

①外国资本主义列强用武力打开中国的门户,把中国卷入世界资本主义经济体系和世界市场之中。

②西方列强并不愿意中国成为独立的资本主义国家。

(2) 中国半殖民地半封建社会的基本特征。

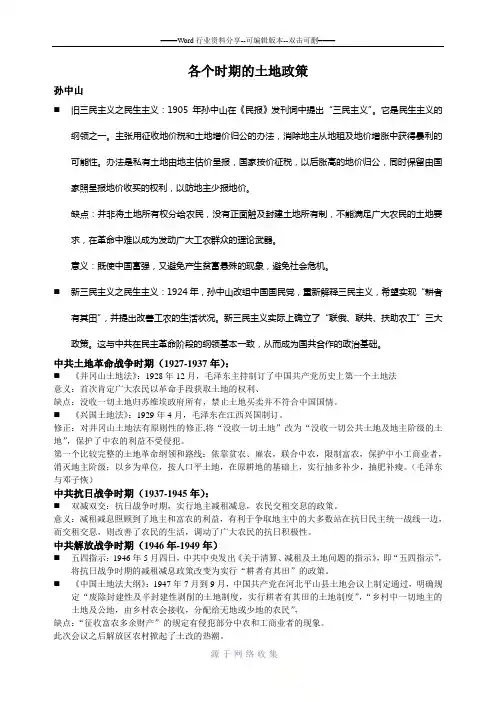

各个时期的土地政策孙中山⏹旧三民主义之民生主义:1905年孙中山在《民报》发刊词中提出“三民主义”。

它是民生主义的纲领之一。

主张用征收地价税和土地增价归公的办法,消除地主从地租及地价增涨中获得暴利的可能性。

办法是私有土地由地主估价呈报,国家按价征税,以后涨高的地价归公,同时保留由国家照呈报地价收买的权利,以防地主少报地价。

缺点:并非将土地所有权分给农民,没有正面触及封建土地所有制,不能满足广大农民的土地要求,在革命中难以成为发动广大工农群众的理论武器。

意义:既使中国富强,又避免产生贫富悬殊的现象,避免社会危机。

⏹新三民主义之民生主义:1924年,孙中山改组中国国民党,重新解释三民主义,希望实现“耕者有其田”,并提出改善工农的生活状况。

新三民主义实际上确立了“联俄、联共、扶助农工”三大政策。

这与中共在民主革命阶段的纲领基本一致,从而成为国共合作的政治基础。

中共土地革命战争时期(1927-1937年):⏹《井冈山土地法》:1928年12月,毛泽东主持制订了中国共产党历史上第一个土地法意义:首次肯定广大农民以革命手段获取土地的权利、缺点:没收一切土地归苏维埃政府所有,禁止土地买卖并不符合中国国情。

⏹《兴国土地法》:1929年4月,毛泽东在江西兴国制订。

修正:对井冈山土地法有原则性的修正,将“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”,保护了中农的利益不受侵犯。

第一个比较完整的土地革命纲领和路线:依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级;以乡为单位,按人口平土地,在原耕地的基础上,实行抽多补少,抽肥补瘦。

(毛泽东与邓子恢)中共抗日战争时期(1937-1945年):⏹双减双交:抗日战争时期,实行地主减租减息,农民交租交息的政策。

意义:减租减息照顾到了地主和富农的利益,有利于争取地主中的大多数站在抗日民主统一战线一边,而交租交息,则改善了农民的生活,调动了广大农民的抗日积极性。

中国共产党在不同时期的土地政策,在中国近代史进程中具有重要的历史意义。

这一考点是历来是考试的重点,出题角度较多,客观题或主观题都有可能。

因此,同学们在复习过程中必须要扎实掌握。

▶中共在新民主主义革命时期的土地政策1、土地革命时期(国共十年对峙时期)政策(1)政策:打土豪、分田地、废除封建剥削和债务。

1930年制定的土地革命路线:依靠贫雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

(2)原因:①广大农民迫切要求废除封建土地所有制,推翻地主阶级统治。

②土地革命是中国革命最迫切的问题。

(3)作用:农民在经济政治上翻了身;使中共赢得广大农民的拥护,政权得到巩固,农民积极参军参战,发展生产。

为革命战争的胜利奠定了基础。

2、抗日战争时期政策(1)政策:停止没收地主阶级的土地,改为地主减租减息,农民交租交息。

(2)原因:中华民族和日本帝国主义的矛盾上升为主要矛盾,需要动员一切力量,实行全民族抗战,争取抗战胜利。

(3)作用:减轻了农民的负担,提高了农民生产和抗日的积极性,同时团结了地主一同抗战。

3、解放战争时期政策(1)政策:①1946年把减租减息改为没收地主土地,分配给农民。

②1947年9月党召开全国土地会议,制定《中国土地法大纲》:废除封建性和半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田;贯彻依靠贫农,团结中农,有步骤地有分别地消灭封建剥削者,发展农业生产的土地改革总路线。

(2)原因:①抗战胜利后,解放区农民要求土地。

②解放战争的第二年,我军由战略防御转入战略进攻,需要巩固后方。

(3)作用:农业生产迅速发展,大批青壮年踊跃参军,支援前线,农民群众的支援成为解放战争迅速取得胜利的一个可靠保证。

强调注意两点:(1)中共在新民主主义革命不同时期的土地政策的共同点是:体现中国共产党的民主革命纲领;维护农民基本利益。

(2)新民主主义革命时期,中共制定土地政策的主要依据是社会的主要矛盾,但是始终以农民阶级的利益为重。

《中国土地法大纲》档案揭秘作者:赵兰来源:《档案天地》2012年第02期1947年9月13日,中国共产党全国土地会议通过了新的土改政策文件——《中国土地法大纲》(简称《大纲》)。

中共中央于10月10日通过决议,批准了这个文件并公布实施。

这是抗日战争胜利以后第一个公开颁布的土地改革的纲领性文件。

它标志着中共中央自1937年改变土地政策为减租减息以来,重新宣布废除封建土地制度。

因此,它在我国土地改革的历史上,有着重要的意义。

中国共产党早在创立时期和第一次国内革命战争时期就向全国农民提出了“耕地农有”的斗争目标,并掀起了南方各省的农民运动。

第二次国内革命战争时期,党领导农民进行了十年的土地革命斗争。

1927年中共召开八七会议,确定了土地革命的方针,在农村革命根据地开展了以打土豪、分田地,废除封建剥削与债务为主要内容的土地革命。

1931年制定了“依靠贫农、雇农,联合中农,限制富民,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制”的土地革命路线。

土地革命满足了农民获得土地的愿望,调动了他们革命和生产的积极性,巩固了根据地,巩固了红色政权。

抗日战争时期,中日民族矛盾已替代国内阶级矛盾成为当时社会的主要矛盾。

为了调动各阶层人民的抗日积极性,巩固和扩大抗日民族统一战线,中国共产党把第二次国内革命战争时期没收地主土地分配给农民的政策,改变为减租减息政策。

这是中国共产党在土地政策上的一个大转变。

1937年2月10日,中共中央在致国民党五届三中全会电中即提出“停止没收地主土地之政策”。

这是由土地革命政策向减租减息政策转变的开始。

1937年8月22日至25日,中共中央政治局在陕北洛川召开政治局扩大会议,正式决定“以减租减息作为抗日战争时期解决农民问题的基本政策”,并列入随后公布的《抗日救国十大纲领》中。

至此,减租减息的政策基本确定。

减租减息政策,使根据地军民在极端困难的环境和毫无外援的条件下,胜利地坚持了敌后抗战。

定价:7.00元广告许可证:1301024D00023ISSN 1008-4592CN 13-1033/D dž Ӿ dž

˖ Р̖Ж ֆ

Ж ˖ 《中国土地法大纲》,长18厘米,宽12厘米,1947年12月华北新华书店出版发行。

1988年通过捐赠,入河北省博物院收藏,文物等级三级。

1947年7月至9月,中共中央工作委员会在河北省建屏县(今属平山县)西柏坡村召开全国土地会议,通过了《中国土地法大纲(草案)》,10月10日正式颁布。

《中国土地法大纲》是抗日战争胜利后,中国共产党公开颁布的第一个关于土地制度改革的纲领性文件,为在全国消灭封建剥削的土地制度提供了一个基本纲领。

它对于推动新老解放区的土地改革运动起到了巨大的推动作用,并在国民党统治区产生了广泛的政治影响。

河北省博物院 供稿

《中国土地法大纲》。

1947年.

《中国土地法大纲》是指1947年9月13日由全国土地会议所通过的土地改革法规(同年10月10日由中共中央公布实行)。

中共中央在关于公布《中国土地法大纲》的决议中指出:中国的土地制度极不合理,占乡村人口不到10%的地主富农据有约70%~80%的土地,残酷剥削农民。

而占乡村人口90%以上的雇农、贫农、中农及其他人民,仅有约20%~30%的土地,终年劳动,不得温饱。

《中国土地法大纲》不但肯定和发展了1946年五四指示中提出的将地主土地分配给农民的原则,而且改正了其中对地主照顾过多的不彻底性,成为一个在全国彻底消灭封建剥削制度的纲领性文件。

它的公布和实行,有力地推动了各解放区土地改革运动的深入发展,极大地调动了广大农民群众的革命积极性,为人民解放战争的胜利奠定了巩固的基础。

但是,大纲规定的将一切土地平均分配的办法,加上对某些政策界限规定得不够明确和具体,导致了各地在实际执行中出现一些“左”的现象,特别是侵犯了中农利益,因此后来在新区和全国范围内土改不得不加以纠正。

名词解释:《中国土地法大纲》

《中国土地法大纲》1947年9月13日中国共产党全国土地会议通过,同年10月10日公布施行。

规定废除封建剥削土地制度,实行耕者有其田。

没收地主的土地财产,征收富农多余的土地财产;废除一切祠堂、庙宇、寺院、学校、机关团体的土地所有权和乡村在土地改革以前的一切债务;以乡或村为单位统一分配土地,数量上抽多补少,质量上抽肥补瘦,所有权归农户所有。

山林、水利、芦苇地、果园、池塘、荒地等可分土地按标准分配;大森林、大水利工程、大矿山、大牧场、大荒地、湖泊归政府管理。

土改前的土地契约、债约一律缴销;工商业者的财产及其他营业受法律保护,不受侵犯。

本法公布前已平均分配的地区,农民不要求重分,可不重分。

这个大纲在分配土地时,允许中农保有高于贫农的土地量,并分给地主同样的一份土地。

既适应了农民的愿望,巩固了后方,又为中华人民共和国成立后进行的土地改革提供了经验。

经过土改运动,大约在一亿六千万人口的地区消灭了封建剥削制度,一亿多农民分得了土地。

土地改革的胜利,激发了农民革命和生产的积极性,促进了解放区生产的发展,也改善了他们的生活。

广大农民普遍掀起了参军参战和支援前线的热潮,并且积极参加民兵、出民工,支援前线。

解放区广大农民群众的大力支援,是人民解放战争迅速取得胜利的一个可靠保证。

《中国土地法大纲》(节选)第一条废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度。

第二条废除一切地主的土地所有权。

第三条废除一切祠堂、庙宇、寺院、、机关及团体的土地所有权。

第四条废除一切乡村中在土地制度改革以前的债务。

(中共中央注:本条所称应予废除之债务,系指土地改革前劳动人民所欠地主富农高利贷者的高利贷债务。

)第五条乡村农民大会及其选出的委员会,乡村无地少地的农民所组织的贫农团大会及其选出的委员会,区、县、省等级农民代表大会及其选出的委员会为改革土地制度的合法执行机关。

第六条除本法第九条乙项所规定者外,乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收,连同乡村中其他一切土地,按乡村全部人口,不分男女老幼,统一平均分配,在土地数量上抽多补少,质量上抽肥补瘦,使全乡村人民均获得同等的土地,并归各人所有。

(中共中央注:在平分土地时应注意中农的意见,如果中农不同意则应向中农让步,并容许中农保有比较一般贫农所得土地的平均水平为高的土地量。

在老区半老区平分土地时,应按照一九四八年二月二十二日中共中央关于在老区半老区进行土地改革工作与整党工作的指示进行。

)第七条土地分配,以乡或等于乡的行政村为单位。

但区或县农会得在各乡或等于乡的各行政村之间作某些必要的调剂。

在地广人稀地区,为便于耕种起见,得以乡以下的较小单位分配土地。

第八条乡村农会接收地主的牲畜、农具、房屋、粮食及其他财产,并征收富农的上述财产的多余部分,分给缺乏这些财产的农民及其他贫民,并分给地主同样的一份。

分给个人的财产归本人所有,使全乡村人民均获得适当的生产资料及生活资料。

…………第十一条分配给人民的土地,由政府发给土地所有证,并承认其自由经营、买卖及在特定条件下出租的权利。

土地制度改革以前的土地契约及债约,一律缴销。

第十二条保护工商业者的财产及其合法的营业,不受侵犯。

第十六条在本法公布以前土地业已平均分配的地区,如农民不要求重分时,可不重分。

2018考研政治:周年纪念之《中国土地法大纲》

各时期的土地政策是考生在复习政治中需要着重复习的知识点,而今年又是《中国土地法大纲》制定70周年,此考点可谓是重点中的热点。

针对这一周年纪念,文都教育考研政治教师建议2018考研考生如下整理备考:

一、考点阐释

1.目的:在人民解放战争转入战略进攻之后,为了维护广大农民的利益、进一步激发他们支援解放战争的积极性。

2.内容:1947年7月至9月,中国共产党在河北省平山县召开了全国土地会议,制定和通过了《中国土地法大纲》,明确规定废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实现耕者有其田的土地制度, 乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收,分配给无地或少地的农民。

3.意义:这个大纲指引着在封建制度压迫下的亿万农民群众,将自己的力量汇入民主革命的洪流。

二、试题精讲

1.【单选题】解放战争时期我党制定的彻底的比较完善的土地纲领是()A.《井冈山土地法》B.《兴国土地法》C.《中国土地法大纲》D.《五四指示》【解析】本题考查的知识点是《中国土地法大纲》。

A、B两项的土地纲领是在土地革命战争时期制定的,应排除,D项《五四指示》标志着党的土地政策从减租减息到实行耕者有其田的转变,但还不够彻底,也应排除,C项《中国土地法大纲》是一个彻底的比较完善的土地纲领,符合题意。

故本题的正确答案是C项。

2.【多试题】《中国土地法大纲》明确规定()A.废除封建性及半封建性剥削的土地制度B.实现耕者有其田的土地制度C.乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收,分配给无地或少地的农民D.采用各。