性别差异对译本文体影响及深层心理

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:9

《性别视角下对《飘》的两个中译本的比较研究》篇一一、引言《飘》是美国女作家玛格丽特·米切尔的经典之作,以其独特的女性视角和深刻的情感描绘赢得了全球读者的喜爱。

本文将从性别视角出发,对《飘》的两个中译本进行比较研究。

通过对两个译本的语言风格、文化背景、翻译策略等方面的分析,探讨性别视角在翻译中的体现及其对翻译效果的影响。

二、文献综述在过去的几十年里,国内外学者对《飘》的翻译研究主要集中在翻译技巧、文化传播、文学价值等方面。

其中,性别视角在翻译研究中的应用逐渐受到关注。

学者们从女性主义理论出发,探讨翻译中性别意识的体现及其对翻译的影响。

然而,针对《飘》的两个中译本的比较研究尚不多见,尤其是从性别视角进行的研究更显匮乏。

三、研究内容(一)译本选择与背景介绍本文选取了《飘》的两个中译本,分别为杨苡版和傅东华版。

这两个译本在国内外具有较高的知名度和影响力,为本文的比较研究提供了丰富的素材。

(二)研究方法与过程本文采用定性研究和定量分析相结合的方法,通过对两个译本的语言风格、文化背景、翻译策略等方面的分析,探讨性别视角在翻译中的体现。

具体过程包括:1. 对两个译本的语言风格进行比较,分析其在表达女性形象时的差异;2. 结合文化背景,探讨两个译本在传播美国南方文化时的异同;3. 从翻译策略角度,分析两个译本在处理原文中的性别词汇和表达时的策略;4. 结合实际案例,探讨性别视角在翻译中的具体体现及其对翻译效果的影响。

(三)研究发现1. 语言风格方面,杨苡版更加注重保留原文的文学性,而傅东华版则更注重语言的通俗易懂。

在表达女性形象时,两个译本各有侧重,但均能在一定程度上反映出原文中女性形象的特质;2. 在文化传播方面,两个译本均成功地将美国南方的文化元素传达给了中国读者,但在具体表现上存在一定差异;3. 在翻译策略方面,两个译本在处理性别词汇和表达时采用了不同的策略。

杨苡版更加注重保持原文的性别色彩,而傅东华版则在一定程度上对原文进行了改编和删减;4. 从性别视角来看,两个译本在处理女性形象和女性话题时均有所体现,但具体表现方式和侧重点存在差异。

心理学中的性别与文化差异性别和文化差异是心理学领域中一个重要的研究主题。

人们对于性别和文化的认知和表达方式会受到社会环境、文化传统、价值观念等多种因素的影响。

本文将从性别角度和文化角度分别探讨性别与文化差异对个体心理发展的影响,以及心理学的研究方法和应用。

一、性别差异对个体心理发展的影响无论是在心理生理方面还是在心理特质方面,男性和女性之间都存在一些明显的差异。

在心理生理上,性别差异主要表现在大脑结构和功能方面。

神经科学研究发现,男性和女性的大脑在解决问题、注意力分配、感知和情感处理等方面存在差异。

例如,男性的大脑更倾向于在空间认知和运动协调方面表现出更高的能力,而女性则更擅长于情感识别和言语表达。

在心理特质方面,男性和女性在个性特征、兴趣爱好和社交行为等方面也有差异。

性别差异研究发现,男性更倾向于表现出竞争、冒险和自信等特质,而女性则更注重合作、细致和情感表达。

这些差异可能是由遗传因素、荷尔蒙水平、社会化教育等多个因素共同作用的结果。

二、文化差异对个体心理发展的影响不同的文化背景会对个体的心理发展产生深远影响。

人们在成长过程中接受的文化价值观念、社会规范和行为准则等都会对他们的心理构建产生影响。

例如,东方文化强调集体主义和社会亲和力,而西方文化则更注重个体主义和个人独立性。

文化差异还会影响到个体的认知方式和情绪体验。

不同文化中的人们对于认知处理和情感表达会存在差异。

研究发现,东方文化中的个体更倾向于细致地处理信息,注重整体认知和人际关系,而西方文化中的个体更注重分析和个别性。

三、心理学的研究方法和应用为了探究性别和文化差异对个体心理的影响,心理学研究采用了多种研究方法。

其中,实验研究是一种常用的方法,通过对实验组和对照组的比较,来研究性别差异和文化差异在特定情境下的表现。

调查研究则借助问卷调查等方式,来了解不同性别和文化背景的人们对于某一主题的看法和态度。

心理学的研究成果也可以应用到教育、临床和社会等领域。

《性别视角下对《飘》的两个中译本的比较研究》篇一一、引言《飘》是美国女作家玛格丽特·米切尔的经典之作,自问世以来便受到广大读者的喜爱。

作为一部以美国南北战争为背景的女性主义文学作品,它对不同时代不同性别群体的思想意识都产生了深远的影响。

从性别视角出发,探讨两个中译本对原作所表达的性别主题的翻译差异,对于理解原著及译本具有重要价值。

本文将选取两个具有代表性的《飘》中译本进行对比研究,分析其翻译策略和效果,以期为读者提供更深入的理解和欣赏。

二、文献综述在性别视角下对《飘》的翻译研究方面,前人已有不少成果。

学者们从不同角度出发,探讨了译本对原著中女性形象、女性意识的传达效果,以及译者的翻译策略和翻译风格等。

这些研究为我们提供了宝贵的理论依据和实证资料,有助于我们更好地进行本研究的比较分析。

三、研究方法本文将选取两个具有代表性的《飘》中译本进行对比研究。

通过详细分析两个译本的翻译策略、用词、句式等方面,以及读者对译本的接受程度,从性别视角探讨其对原著中性别主题的翻译差异。

此外,还将运用定性分析法和定量分析法等研究方法,对研究结果进行深入探讨和验证。

四、两个中译本的比较分析1. 翻译策略与用词比较在翻译策略方面,两个译本都采用了直译和意译相结合的方法。

但在用词上,两个译本存在一定差异。

例如,在描述女性形象时,一个译本更注重保留原著中的语言风格和表达方式,而另一个译本则更注重使语言更加贴近中国读者的阅读习惯。

这些差异反映了不同译者在翻译过程中对原著的理解和再创造的不同。

2. 句式与表达方式比较在句式和表达方式上,两个译本也存在一定差异。

例如,在描述情感和内心世界时,一个译本更注重使用长句和复杂的句式结构,以表达情感的深度和复杂性;而另一个译本则更注重使用简洁明了的句式结构,使表达更加直接明了。

这些差异使得读者在理解原著时产生不同的感受和体验。

3. 性别主题的传达效果比较从性别视角出发,两个译本在传达原著中的性别主题方面也存在差异。

两性在文学作品解读上的心理分歧在文学作品解读上,两性之间存在着明显的心理分歧。

无论是在阅读同一篇作品,还是在对作品内涵的理解上,男性和女性常常有着截然不同的观点和感受。

这种心理分歧源自于两性间的生理差异、文化背景以及社会角色等因素。

本文将探讨两性在文学作品解读上的心理分歧,以及这种分歧带来的影响。

一、生理差异对文学作品解读的影响生理差异是导致两性在文学作品解读上产生心理分歧的重要原因之一。

男性和女性在生理上存在着不同的特点和生理需求,从而影响他们对于文学作品的理解和感受。

1. 情感表达的偏好:女性一般更加注重情感的表达和细腻的描写,对于感情的渲染和揣摩更加敏感。

而男性则更加注重故事情节的发展和人物行动的描写,更偏向于冷静客观的分析和思考。

2. 视角的差异:男性的思维一般较为理性,注重逻辑和事实;女性的思考方式更加情感化,善于从细节中寻找启示。

这导致男女在对于文学作品的角度选择上存在着差异,男性更倾向于从理性的角度去解读作品,女性则更注重情感和细腻的描写。

二、文化背景对文学作品解读的影响不同的文化背景对于男性和女性在文学作品解读上的心理分歧产生着重要的影响。

文化背景塑造了我们对于价值观、道德观和社会角色的认知,从而影响了我们对作品内涵的理解和感受。

1. 价值观的不同:不同文化的男性和女性对于价值观的认同和关注点存在差异。

比如在一些传统文化中,男性更加注重权利和竞争,而女性则更加关注情感和人际关系。

这种差异会影响到他们对于文学作品中人物行为和冲突的理解和评价。

2. 社会角色的约束:不同社会角色对于两性在文学作品解读上产生心理分歧也有着重要的影响。

传统上,男性被赋予了更多的社会权利和责任,因此在对作品的解读上更加理性和客观。

而女性则更多地承担着家庭和情感方面的角色,因此在对作品的解读上更加注重人物关系和情感描写。

三、心理分歧带来的影响两性在文学作品解读上的心理分歧不仅仅是一种存在,更带来了一系列的影响。

《性别视角下对《飘》的两个中译本的比较研究》篇一摘要:本文以性别视角为切入点,对《飘》的两部中译本进行深入的比较研究。

通过分析两部译本在语言风格、文化背景以及性别意识等方面的差异,探讨译本在传递原著思想、情感以及女性形象塑造上的特点与影响。

本文旨在为翻译研究提供新的视角,并促进翻译实践的进步。

一、引言《飘》是美国作家玛格丽特·米切尔的经典之作,通过描述美国南北战争和战后重建时期的背景,展现了女主人公斯嘉丽的人生历程。

这部作品被多次翻译成中文,形成了多种不同的译本。

本文选取其中两部具有代表性的译本进行比较研究,从性别视角出发,分析两部译本在语言风格、文化背景以及性别意识等方面的差异。

二、研究方法本文采用文献分析法、文本细读法以及比较研究法等方法,对两部译本进行全面比较。

通过分析原著中的女性形象、情感表达以及语言特点等,探讨两部译本在性别视角下的异同。

三、两部中译本的概述1. 译本一概述:该译本在翻译过程中注重传达原著的思想和情感,语言流畅,用词准确。

在处理女性形象时,译者较为细腻地描绘了斯嘉丽等女性角色的心理活动和情感变化。

2. 译本二概述:该译本在忠实原文的基础上,更加注重文化背景的传递。

译者通过对原文中蕴含的南方文化元素进行深入解读,使译本更加贴近原文的文化内涵。

在处理女性形象时,译者力求展现原著中女性形象的多样性和复杂性。

四、性别视角下的比较分析1. 语言风格:两部译本在语言风格上存在一定差异。

译本一的语言较为流畅,用词准确,能够较好地传达原著的情感和思想。

而译本二在保持忠实原文的同时,更加注重语言的韵味和节奏感,使读者在阅读过程中能够感受到南方文化的独特魅力。

2. 文化背景:两部译本在处理文化背景时有所不同。

译本一主要关注原著中的情感表达和人物心理活动,对文化背景的描述相对较少。

而译本二则更加注重传递南方文化的内涵,通过详细的注释和解释,使读者能够更好地理解原文中的文化元素。

3. 性别意识:两部译本在处理女性形象时存在差异。

译者的性别差异与翻译实践--从性别视角分析《爱玛》两译本蔡秋文【摘要】为考察国内译者性别差异与翻译实践之间的关系,以简·奥斯丁的小说《爱玛》的两个中译本为研究对象,尝试在性别视角下,从译者个人背景,译者序及译文等方面分析祝庆英和孙致礼的两个译本,主要探讨以下问题:译者的性别差异会不会给翻译带来影响?译者的性别差异在翻译中受什么因素制约?女性译者是不是一定表现出女性主义倾向,而男性译者是否一定无法理解女性作品中的女性主义意旨?%By carefully analyzing two Chinese translations of Emma by Zhu Qingying (2008 ) and Sun Zhili (2001 ) , this paper mainly discusses the following questions . Firstly , will the translator's gender -difference influence their translations?Secondly , what factor will restrict the translator'gender-difference?Thirdly , is it true that female translator always shows a feminist tendency and a translator can't always get the feminist intention.【期刊名称】《怀化学院学报》【年(卷),期】2013(000)007【总页数】3页(P83-85)【关键词】性别差异;性别意识;翻译;女性译者;男性译者【作者】蔡秋文【作者单位】湛江师范学院外国语学院,广东湛江524048【正文语种】中文【中图分类】H315.9近年国内女性主义翻译研究不断升温,到2010年7月止,仅在国内主要学术期刊上发表的论文、访谈就超过200篇,有研究者开始从女性主义视角分析译文,探究性别因素对我国译者的影响。

《性别视角下对《飘》的两个中译本的比较研究》篇一摘要:本文以性别视角为切入点,对《飘》这部经典小说的两个中译本进行深入的比较研究。

通过对译本中人物形象、语言风格、文化背景等方面的分析,探讨不同译本在性别视角下的翻译策略和效果,旨在为翻译研究和文学研究提供一定的参考。

一、引言《飘》是美国女作家玛格丽特·米切尔的经典之作,通过对斯嘉丽·奥哈拉这一女性形象的塑造,展示了南北战争时期美国社会的历史变迁和女性地位的转变。

本文选取了《飘》的两个中译本,即杨苡译本和林海燕译本,从性别视角出发,对两个译本进行比较研究。

二、译本中人物形象的性别解读(一)斯嘉丽·奥哈拉形象的性别解读斯嘉丽是《飘》中的核心人物,其形象塑造是衡量译本好坏的重要标准之一。

通过对两个译本的对比分析,可以看出,在塑造斯嘉丽这一女性形象时,两个译本各有千秋。

杨苡译本更注重表现斯嘉丽的独立、坚强和机智,而林海燕译本则更注重表现其柔情、善良和脆弱。

这种差异反映了两位译者对斯嘉丽性格的不同理解和翻译策略的选择。

(二)其他人物形象的性别解读除了斯嘉丽外,《飘》中还有众多其他人物形象,如瑞德、梅兰妮等。

在性别视角下,这些人物形象的塑造和译本的选择也具有重要意义。

通过对比分析两个译本对这些人物形象的翻译,可以发现两译本在性别表现上的差异和特点。

三、语言风格和文化背景的差异比较(一)语言风格的差异语言是文化的载体,也是翻译中最重要的因素之一。

两个译本在语言风格上存在明显差异。

杨苡译本的语言较为平实、直接,更贴近现代汉语的习惯;而林海燕译本则更加注重语言的韵律和美感,更具有文学性。

这种差异在表现人物情感和描绘场景时尤为明显。

(二)文化背景的差异《飘》是一部具有浓厚地域和文化背景的小说,其文化内涵的传达也是翻译中的重要任务。

两个译本在文化背景的传达上也存在一定差异。

这主要表现在对南北战争时期美国社会历史变迁和女性地位转变的描述上。

《性别视角下对《飘》的两个中译本的比较研究》篇一摘要:本文以性别视角为切入点,对《飘》这部经典小说的两个中译本进行深入的比较研究。

通过对译本中性别语言、性别形象、性别观念的翻译差异分析,探究译者在翻译过程中如何通过文字将性别意识呈现给读者,并探讨不同译本在传递性别视角方面的特点和优劣。

一、引言《飘》是美国女作家玛格丽特·米切尔的代表作,以美国南北战争和战后重建为背景,展现了斯嘉丽·奥哈拉等女性在特定历史时期的生活状态和成长历程。

自该作品问世以来,其独特的叙事风格和深刻的社会内涵吸引了众多学者和翻译家对其研究及翻译。

本文旨在从性别视角出发,对比分析两个《飘》的中译本,探究其在传递性别意识方面的异同。

二、研究方法与材料本文选取了《飘》的两个中译本作为研究对象,分别是某著名女翻译家(以下简称“女译本”)和某著名男翻译家(以下简称“男译本”)的译作。

通过对比两个译本在性别语言、性别形象、性别观念等方面的翻译差异,探讨不同译者如何通过文字传达出不同的性别视角。

三、两个译本中性别语言的比较分析(一)女译本中的性别语言特点女译本在翻译过程中更加注重女性角色的心理描写和情感表达,通过细腻的笔触将女性角色的内心世界呈现得更为丰富。

例如,在描述女性角色的情感变化时,女译者常使用柔和、细腻的词汇,使得作品中的女性形象更加立体化。

(二)男译本中的性别语言特点男译本在翻译过程中更注重客观描述和情节推进,对于女性角色的心理描写相对较少。

男译者在表达时往往更倾向于直接、简洁的词汇,使得作品中的情节更加紧凑。

(三)两译本在性别语言上的差异与优劣两译本在性别语言上各有千秋。

女译本通过细腻的笔触展现了女性角色的内心世界,使得作品更具女性视角;而男译本则更注重情节的推进和客观描述,使得作品更具叙事性。

然而,这也导致了某些地方在女性形象的呈现上,女译本能更为立体和全面。

四、两个译本中性别形象与观念的差异分析(一)两译本在性别形象塑造上的差异在塑造斯嘉丽等女性形象时,两译本存在一定差异。

从性别角度看《呼啸山庄》两译本的对比研究摘要《呼啸山庄》是英国女作家艾米莉·勃朗特的著名作品之一。

本文将通过对比这一作品其中的两个译本——方平和杨苡的译本,来对比分析两个译本的翻译原则和翻译策略。

方平和杨苡分别是我国著名的男性翻译家和女性翻译家。

由于二者性别的不同,对同一著作二者的翻译译本也有一定差异。

本文将通过对比分析二者的译本,从性别角度,探讨性别对翻译的影响[1]。

关键词《呼啸山庄》;比较;杨苡;方平;1 《呼啸山庄》的概述《呼啸山庄》讲述的是一个充满爱恨情仇的故事。

故事的主人公是一个名叫希斯克利夫的吉卜赛流浪儿,他被呼啸山庄的主人恩萧先生收留,从此同恩萧一家居住在一起,并渐渐同恩萧先生的小女儿凯瑟琳萌生了纯真的情愫。

但希斯克利夫却受到家中其他人的侮蔑和欺辱。

三年过后希斯克利夫腰缠万贯再次返回呼啸山庄,当他得知心爱的凯瑟琳已经嫁给画眉山庄的主人埃德加先生后便展开了一系列的报复。

他先是夺回了凯瑟琳的爱,而凯瑟琳却在病中死去;而后他又假装爱上埃德加的妹妹伊莎贝拉并且残忍的折磨她来报复埃德加;后来希斯克利夫又强迫凯瑟琳的女儿嫁给自己体弱多病的孩子林惇来占有林惇家的财产。

然而在故事的结尾,希斯克利夫却没有在这一连串的报复中感到解脱,他整日沉浸在对凯瑟琳的思念中,最终阴郁而死。

2 从性别角度看两译本的对比研究译者性别身份的概念是女性主义翻译理论的产物。

女性主义翻译将性别和翻译联系起来,提倡把女性主义观念移植入译本,以突出女性主体身份和女性意识。

男性译者和女性译者在面对同一文本时会存在性别视角的差异。

《呼啸山庄》的其中两位译者杨苡和方平都是我国的著名翻译家。

杨苡是我国杰出的女性翻译家,主要译著有《呼啸山庄》《永远不会落的太阳》等。

方平是我国著名的男性文学翻译家,译有莎士比亚的著作等。

两位翻译家由于性别差异,对《呼啸山庄》的翻译也有所不同。

例如:例1:原文:She was slender,and apparently scarcely past girlhood:an admirable form,and the most exquisite little face that I have ever had the pleasure of beholding:small features,very fair;flaxen ringlets,or rather golden,hanging loose on her delicate neck;and eyes,had they been agreeable in expression,they would have been irresistible.杨译:她苗条,显然还没有过青春期。

论译者的性别意识对翻译的影响作者:沈晨任亚茹来源:《校园英语·中旬》2018年第05期【摘要】影响译作的因素有很多,但随着女性主义翻译理论的出现,译者的性别意识开始逐渐受到研究的重视。

本文通过对薛琪瑛和余光中的两本不同译作《理想丈夫》对比分析,认为女性译者特有的细腻和敏感,在翻译性格鲜明的人物形象时,相较于男性译者,选词造句更能贴切人物的性格。

【关键词】译者性别意识;《理想丈夫》;薛琪瑛;余光中;比较研究【作者简介】沈晨,任亚茹,江苏师范大学。

引言西方最先开始研究女性主义翻译,1992年,Chamberlain Lori 发表了 Gender and Metaphories of Translation;1996年,Simon Sherry 发表了题为 Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Translation的论文,在当下的女权主义兴起的背景下,“女性必须获得语言的解放,女性的解放必须先从语言着手” (Simon, 1996, p8);1997年,Flotow Luise von 发表了题为 Translation and Gender: Translating in the Era of Feminism 的文章;2004年,费拉德出版了《翻译与性别》,在翻译研究文化转向的前提下,利用翻译与性别的文化互动对女权主义影响下的翻译进行研究评述。

笔者在中国知网上以主题词为“译者性别”并含“翻译”,对2007年-2017年的期刊论文、硕士论文、博士论文进行检索,共搜索到39篇论文(检索时间2018年4月)。

从搜集到的文献来看,我国的研究领域主要集中于译者性别意识或差异对翻译产生的影响。

在中国知网上以主题词为“王尔德理想丈夫翻译”进行检索,共搜索到5篇论文(检索时间2018年4月)。

从搜集到的文献来看,分析王尔德《理想丈夫》中译本的论文比较少,而且大多都是余光中、张南峰、文心、钱之德等人的译文,鲜有学者分析薛琪瑛的译本。

译者性别差异视角下对《简·爱》两个中文译本的研究□ 于文娇 刘 艳昆明理工大学外国语言文化学院[摘 要] 影响翻译的因素有很多,随着翻译研究视角的不断扩大,译者的性别在翻译中的作用越来越受到重视。

本文通过对比不同性别译者视角下《简·爱》的两个中文译本,从语言对话、外貌描写以及内心独白三个方面来探究译者性别对翻译的影响以及不同性别的译者在翻译中体现出来的翻译特征。

[关键词] 性别差异;翻译;《简·爱》[中图分类号] H059 [文献标识码] A [文章编号] 1009-6167(2021)02-0032-03收稿日期:2020-8-25作者简介:于文娇,硕士研究生。

刘艳,通讯作者,副教授,硕士生导师。

研究方向:翻译理论与实践、 认知语言学、二语习得。

1 研究背景传统的翻译忠实观把翻译的视角停留在语言层面,往往忽略了译者在翻译中的主体性。

自20世纪七八十年代以来,翻译领域的文化转向使得翻译研究的范畴不断扩大(沈晨 等,2018),译者在翻译中所担当的角色越来越受到重视,性别视角也被引入翻译研究中来,这开拓了翻译研究的新视野,让学者认识到并开始重视译者性别在翻译中的作用。

不同性别的人在生理和心理方面具有差异,加之社会文化、风俗习惯和人文观念对不同性别的要求不同,这必然导致不同性别的译者在翻译过程中呈现出因性别因素而导致的差异。

鉴于此,本文从语言对白、外貌描写以及内心独白三个方面,对《简·爱》的两个中文译本进行对比分析,探究其中所体现出来的译者性别差异以及译者性别差异对翻译的影响。

2 语料选择本文选择《简·爱》的祝庆英中译本(后简称“祝译”)和黄源深中译本(后简称“黄译”)为语料进行对比分析。

《简·爱》是一部彰显女性主义的作品,塑造了一位在磨难中不断追求自由与尊严、坚持自我的女主人公形象。

祝庆英是一位女性译者,黄源深是一位男性译者,他们在性别上的差异给他们的译作造成了一定影响。

2018年最新英语专业全英原创毕业论文参考选题1 论价值观对中美商务谈判的影响2 论杰伊·盖茨比的悲剧3 金钱决定婚姻4 论《了不起的盖茨比》中的象征及其作用5 英汉社交称呼语礼貌规范和语用失误研究6 克里斯加德纳的成功之路——电影《当幸福来敲门》评析7 动物习语在英汉文化中的异同分析8 《小镇畸人》中的空间形式分析9 电影英文片名汉译的原则10 科技英语长句的结构分析与翻译11 《到灯塔去》中的“双性和谐”研究12 从思维方式差异看英语复杂句汉译13 Exploration of Improper Criticism in Middle School Education14 卢梭的浪漫主义思想在《远大前程》中的反映15 《格列佛游记》与《镜花缘》的比较16 The Implication and Application of Body Languages in English and Chinese17 浅析《老人与海》的主人公——圣地亚哥的人物形象分析18 次贷危机对广东珠三角出口贸易的影响19 怎样提高非英语专业学生的阅读理解20 交际法在初中英语教学中的应用21 浅析好莱坞英雄主义中的传统英雄和反英雄形象22 ―Terror of the Soul‖:On the Gothic Writing Features in Allan Poe’s The Black Cat232425 跨文化交际中非语言沟通的文化差异性研究26 汉语公示语的英译27 外来词的翻译方法初探28 影响二语习得的因素--案例研究29 从《红楼梦》两个译本论归化翻译和异化翻译30 On the English-Chinese Translation of Movie Titles31 中西方空间观对比研究32 《名利场》中女性命运对比33 透过中西谚语的对比分析中西文化异同34 非语言交际中体语的文化分析35 论艾略特《荒原》中的宗教信仰与价值观36 多丽丝莱辛的《金色笔记》中安娜的政治困惑分析37 Whose Portrait Is This—Exploring Oscar Wilde’s Complex Personality38 论《红字》中的清教主义思想39 汉语中叠词的英译策略40 不同的阅读任务对高中生英语词汇附带习得的影响41 新闻中新兴词语的翻译原则及策略42 继承与颠覆—解读《傲慢与偏见》中的“灰姑娘”模式43 中美礼貌用语的跨文化对比分析44 师生关系与学生英语学习积极性之关联性探析45 从《印度之行》看福斯特的人文主义思想观46 从文化角度分析《穿普拉达的恶魔》所反映的职业观47 《夜色温柔》男主人公迪克的精神变化研究48 关于英语课堂中教师体态语的研究49 试析《宠儿》中的象征手法50 Cultural Elements in Chinese Film Subtitles and Their Translation Strategies51 初中英语读写技能综合教学模式研究52 浅析罗斯福就职演说中的美国精神53 从文化角度浅析中美两国幽默的特点54 论中西方思维方式的差异55 How to Make Students Participate in Class Activities Actively56 从《永别了,武器》与《老人与海》浅析海明威的战争观57 浅谈文化差异对网络新词英译的影响58 地理环境影响下的中英谚语差异59 《可以吃的女人》女性主义解读60 透过《马丁.伊登》看杰克伦敦对超人哲学的矛盾心态61 对《红字》中丁梅斯代尔的心理分析62 从成长小说角度解读《马丁.伊登》63 Landscape Poems in Seven-character Quatrains and Sonnets64 灰姑娘文学形象在西方文化中的发展和演变研究65 Pragmatic Study on the Humor Effect in The Big Bang Theory66 《永别了,武器》中的自然象征意义67 《幸存者回忆录》中多丽丝.莱辛的生态观68 模糊语言在商务英语沟通中的语用功能69 从曼诺林角度研究圣地亚哥形象70 《卡拉维拉斯县驰名的跳蛙》中的幽默71 自然观的演变——《自然》与《走出去思考》之对比分析72 英语单词记忆中存在的主要问题和解决方法73 从“他者”到“自我”的转变——从女性主义角度看《卖花女》74 以马斯洛需求层次理论分析《傲慢与偏见》中的爱情婚姻观75 人性在《红字》中的体现76 天使还是悲剧制造者——浅析安吉克莱尔对苔丝悲剧的影响77 英汉恐惧隐喻对比研究78 Cultural Impacts on International Business79 从《芒果街上的小屋》透视女性自我意识的觉醒80 从美国电影中透视个人主义:以《当幸福来敲门》为例81 Yellow Peril–the Image of Fu Manchu in the West82 影响高中学生英语学习兴趣因素的调查及分析—以x市高中学生为调查对象83 《还乡》中的生态女性主义解读84 Gender Difference in Daily English Conversation85 试析中英婚姻生活差异及其原因86 Pragmatic Differences of Politeness in Intercultural Communication Between English and Chinese87 论《喧哗与骚动》中凯蒂康普生的悲剧88 A Study of Humor in Films and TV Series Subtitles and Its Translation89 An Analysis of the Distorted Male and Female Relationships in Sons and Lovers90 An Analysis of Communicative Language Teaching Method in Teaching Spoken English in China91 How to Avoid Chinglish on English Writing of Senior High School Students92 《喜福会》中的象征主义93 交际教学法在初中英语教学中的运用94 中英语言中动物词汇的文化含义对比95 初中英语词汇教学的有效方法96 现代英语演讲中的范式分析97 词组词汇学习方法98 从影视剧看英语俚语使用的性别差异99 论美国梦破灭的社会因素—盖茨比和威力罗曼的比较100 由英语外来词谈中英文化。

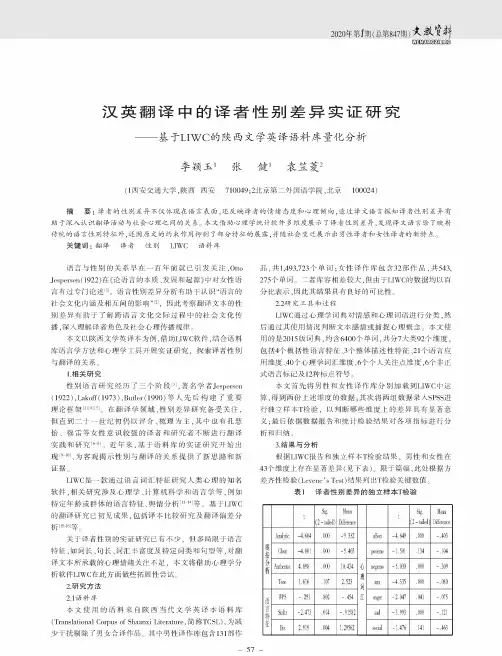

性别差异对译本文体的影响及深层心理探讨摘要在翻译过程中,译者由于自身性别差异对词汇句式的使用、语体的处理都有所不同,这使得译文在文体上殊异彰显。

本文通过对《水浒传》的赛译本和沙译本的对比研究,探讨了译者的性别差异在译文的语气、措词、语体、风格等诸多方面显示出的差异,以及这些差异如何影响译文文体。

同时,对译者的翻译心理也进行了研究。

关键词:性别差异《水浒传》赛珍珠沙博理文体影响翻译心理中图分类号:h059 文献标识码:a引言语言作为人类表达自身情感的一种载体,除了其自然属性,还具备社会文化属性。

而语言由于使用者的不同,必然折射出本体的特点。

20世纪八九十年代,随着翻译研究领域文化转向的出现,译者的创造性、主动性逐渐被重视。

在翻译过程中,译者通过对语言、文化、交际的转化进行动态选择,以期达到最佳适应度的译本效果。

译者主体性反映在包括个人经历、学历背景、个体偏好、主观意识、对译语文化的态度等多方面。

本文拟对《水浒传》的赛译本和沙译本进行对比分析,不探讨其他影响语言使用的因素,仅通过性别不同的译者对译文的处理来揭示不同性别译者对原文的理解,在译文的结构、句式、遣词造句、语体风格等诸多方面所体现的差异,目的不在于评判孰优孰劣,而是通过客观描述译文的文体差异来探讨性别差异如何造成翻译心理差异及探索这一客观存在的事实。

一译者及翻译背景简介《水浒传》由于其杰出的艺术特色及在中国传统文学中的地位,而被译成多种外文。

其中有三个英译本在翻译界产生了较大影响:赛珍珠女士(pearl s.buck)在上世纪20年代中后期译的“all men are brothers”(1933),杰克逊(j.h.jackson)译的“water margin”(1963),中国籍的美国犹太裔学者沙博理先生(sidney shapiro)译的“outlaws of the marsh”(1980)(以下分别简称“赛译”、“杰译”、“沙译”)。

基于不同的根据和立场,国外评论家对这三个译本评价,大体上是肯定沙译,否定赛译,批评杰译。

国内翻译研究者对三个译本的评论,可能受到外评的影响,亦是对沙译的赞美较多,对赛译的批评较多。

不过,亦有相反的观点。

而对杰译持批评态度的也不少,原因在于杰译太“活”,删改幅度过大,和原文“偏离”太多。

本文之所以选取赛译和沙译进行对比,主要是由于两位译者的性别差异,能凸显其对译文的影响。

之所以没有选择杰氏版,主要是基于两点考虑:一是杰译得太“活”,对原文有过多“偏离”;二是限于篇幅,希望管中窥豹,观其一斑。

赛、沙两人的译者身份复杂,都深受中西方文化的熏陶。

赛珍珠(pearl buck,l892-1973),是以中文为母语之一的著名美国女作家,是最早将《水浒传》翻译成英文在西方出版的作家。

她主要运用异化与直译的手法,将《水浒传》这部巨著原原本本地呈现给西方读者,这与其持有的现实主义价值观相匹配。

沙博理(sidneyshapiro,1915-)原籍美国。

1947年来华,1948年与妻子凤子来到北平,此后曾相继在北京对外联络局、《中国文学》杂志担任翻译、改稿工作。

1963年要求加入中国国籍,后经周恩来总理批准,正式成为中国公民。

沙主张不同种族文化间的平等地位,他用其鲜明的多元主义价值观,向西方读者展示了一个真实的中国。

赛氏的《水浒》成书较沙氏的较早近50年,外加沙氏是在其夫人凤子的帮助下来理解中国固有的文化元素的,因此其译本优于赛氏不言而喻。

可以说,沙氏注重文化要素的传递,其译本杂合了中西方复杂的文化差异,最大限度地处理了原著中的文化要素。

二译本对比分析及翻译心理探析《水浒传》的语言是以口语为基础、经过加工提炼而创造的文学语言。

其语言特色是明快、洗练、准确、生动。

无论是作者的描述语言,还是作品人物的语言,许多地方都惟妙惟肖,有浓厚的生活气息。

写景、状物、叙事、表情,极为灵动传神。

王德春在《语境学是修辞学的基础》一文中指出:“语境就是时间、地点、场合、对象等客观因素和使用语言的人、身份、思想、性格、职业、修养、处境、心情等主观因素所构成的使用语言的环境。

”1 词组及词汇的翻译《水浒传》书名的翻译。

“水浒”通常被译成“water margin”,指的是书中许多事件的发生地。

赛珍珠认为书名这样去译,西方读者肯定不知所云,她先后试用过《侠盗》、《义侠》等名,但自己都不甚满意。

直到出版前不久,她才突来灵感,想到了《论语》中的一句名言:“四海之内,皆兄弟也。

”于是,纽约庄台公司在1933年出版这本上、下两卷的译著时,即以“all men are brothers”为名。

沙氏在《水浒传》翻译工作接近尾声的时候,同样也遇到了书名如何翻译的麻烦。

当时正值“文革”时期,江青为表达对周总理的不满,把周总理比喻为新中国的宋江。

因此,当得知沙博理将《水浒传》翻译成“heros of the marsh”的时候,曾有人表示出强烈抗议。

争辩之中,沙博理巧妙地将outlaws(好汉)妙解为土匪的意思,从而化解了关于书名的争议。

通过对书名的翻译可以看出:赛氏作为一名女性,加上童年又在中国长大,因此深受中国传统儒学的影响,一方面,其固有的女人的心理——希望天下太平、四海皆兄弟的美好愿望在其译文中得以体现;另一方面,我们也可以看出女性翻译者在翻译时,有意对译文的操控,凸显译者的主体意识、喜好,并把其喜好、意识反映在其译文中。

同时,还可以看出,赛氏对于书名的译法,从其心理而言,有种刻意向男性心理趋同的情结:一是由于原著所写题材的原因,二则是因为女性译者渴求自身身份得到社会认同的原因。

而沙氏由于受到当时政治气候的影响,不得已将其原译“hero”改为“outlaw”。

但“outlaws”在英国文化中仍有绿林好汉的意思,如robinham就是行侠仗义的outlaws,字虽改,义未变。

因此,从沙氏选取hero和outlaw两词可以看出,作为男性译者,其翻译心理自然是男性化的崇尚英雄、绿林好汉的情结。

再如,王伦向林冲要投名状,赛译为“正式申请”(formalapplication),所谓申请,是指还需得到批准,而投名状实际上是入伙证书;沙译则为“入伙证”(membership certificate),从这里可以看出,女性译者在语言处理上较男性译者更趋于优雅、正式、规范。

2 句子层面的翻译原文:武松在上景阳冈时,喝完酒后,趁着酒兴,说:“休要胡说!没地不还你钱,再筛三碗来我吃!”赛译:“don’t talk nonsense,”said wu sung,“i won’t cheat you.i’ll pay you,so bring me three more cups of wine.”沙译:“poppycock!i am paying,aren’t i?pour me three more bowls.”赛译的句式较长、较正式,看不出武松是一个没有受过教育的武人,再加上酒后的原因,反倒使人感觉他既礼貌又体贴,这与原著中武松的性格、话语不相吻合;而沙译用词简练,一个俚语“poppycock”、一个动词“pour”,加上简短的祈使命令句,便让人看出了武松的极不耐烦,性格的粗俗与豪放。

究其原因,可能与赛氏将题目译为“四海皆兄弟”的侠义情结及其在神父这样严谨的家庭成长有关。

既然题目定了基调,那文中的人物言语自然要为整体风格服务,同时由于其出身家庭的熏陶,因此从她的译文可以看到女性译者对于原文的“操控”痕迹以及其所受文化影响在其译文中体现的痕迹。

而沙氏身居原著的故乡,加上身边亦有得力助手,再加上其先前律师的身份:与形形色色的人打过交道,熟知各种人的言语特征,因此他以其男性的心理来传译男性的话语,自然能将其话语的语域特征展现出来,亦与其译文的“outlaws”的风格亦相吻合。

以上对比反映出女性主义翻译在实践上极力提倡一种译者干预性的(interventionist)翻译实践,要求对翻译文本进行女性主义的创造。

正如弗洛图(luise von flotow)所说,女性主义翻译的三种实践方式:增补(supplementing)、劫持(hijacking)以及加写前言和脚注(prefacing and footnoting)“增补”是为了弥补语言间的差异。

3 双关语的处理谐音和双关语(pun),是翻译家最为头疼的部分。

好的翻译,好比对对子,作者出的是漂亮的中文,译者对以地道的英文,虽文字不同,意思却要相合。

下面,从对双关语的翻译来看两位译者的不同处理方式,试以鲁达上山一节为例:鲁智深在五台山出家后,不学坐禅,选了中间的禅床倒头便睡,禅和子只得叹气道“善哉!”鲁智深便道:“团鱼洒家也吃,甚么‘鳝哉’!”禅和子道:“却是苦也!”鲁智深便道:“团鱼大腹,又肥甜又好吃,那得苦也?”此处的“善哉鳝哉”为谐音,且看赛氏与沙氏的各自译文:赛译:a priest exclaimed,“what a calamity!”lu ta shouted,“even a tortoise i shall eat;what calamity will there be?”the priest replied,“of course there will be a calamity.”lu ta said,“a tortoise has a big belly,but the fat is sweet and nice to eat,so why should there be a calamity.”沙译:“evil!”exclaimed the monk.“what is this talk about eels?it’s turtles i like to eat.”“oh,bitter!”“there is nothing bitter about them.turtle belly is fat and sweet.they make very good eating.”通过对比可以发现:赛氏对于双关语并未做处理,而是直接意译,看不出原著中的幽默、有趣之味,平淡无奇。

且不论二者的语言功底如何,单从性别差异上看,可以看出女性译者在处理双关语这样高难度的修辞方法时,操作过于简单化;而且赛氏用“calamity”一词又过于书卷气十足,不适用于口语表达,表现为求易的心理趋向。

正如弗洛图所言,女性译者在译文中的劫持化(hijacking)现象比较普遍。

再看沙氏译文,沙氏在此匠心独运,巧妙地用“罪”和“鳝鱼-鳗鱼”的英文谐音词和中文的谐音词相对应,让人捧腹大笑之余,不免要为之拍案叫绝!从性别差异上看,男性译者面对高难度的修辞手法,另起炉灶,用“evil”和“eels”进行对应处理,还原了原著的修辞色彩。