高中语文必修2《诗经》两首-作品赏析

- 格式:doc

- 大小:585.00 KB

- 文档页数:6

《诗经》与《楚辞》在比兴上有什么不同

《诗经》是北方文学的代表,而《楚辞》则是南方文学的代表,这两者常被拿来作为南北方诗歌文学的比较,但大部分比的都是内容、形式、风格等。

有关《诗经》和《楚辞》在比、兴上有何不同?以我所知它们的比、兴在「作法」与「技巧」上并无不同,但是《楚辞》可说是第一个将比、兴手法大量使用在政治讽谏上的,这并不是说《诗经》没有政治讽喻诗(如:〈新台〉、〈硕鼠〉皆是),而是《诗经》在题材内容方面的描述多生活化,不像《楚辞》较偏重于宗教政治、个人抒怀。

正如王忠林等诸位教授编《增订中国文学史初稿》所言:「比、兴本来是任何诗歌在创作时都不可或缺的技巧。

而直到朱熹在作《诗集传》时,才显明地揭示出这种技巧的效果。

他在《楚辞集注》中也仿效《诗经》的方法,标示了一些比兴的运用。

当我们读《楚辞》时必然会发现,如此大量运用比、兴,而使它变为创作主力的,却只有《楚辞》,所以《楚辞》在比、兴技巧的运用上,仍然是独创性的。

王逸《楚辞章句‧离骚序》说:『〈离骚〉之文,依诗取兴,引类譬喻。

故善鸟香草以配忠贞;恶禽臭物以比谗佞。

灵修、美人以媲于君;虙妃、佚女以譬贤臣。

虬龙、鸾凤以托君子;飘风、云霓以为小人。

其辞温而雅,其义皎而朗,凡百君子,英不察其清高,嘉其文彩,哀其不遇,而愍其志焉。

』《文心雕龙‧比兴篇》也说:『楚襄信谗而三闾忠烈,依诗制骚,讽兼比兴。

』」

而且《诗经》在黄河流域,而《楚辞》在长江流域,由于两地的自然生态与生活型态有很大的差异,所以两者在用来比、兴的喻体上自然也会有所不同。

《<诗经>两首》是高中必修二诗歌单元的第一课,《氓》也是学生进入高中首次接触的《诗经》篇目。

本单元鉴赏先秦到汉魏晋诗歌,从中可以发现我国古代诗歌创作的现实主义和浪漫主义的源头。

这一单元的诗歌教学要让学生体会不同诗体的节奏,初步领会到不同节奏产生的不同情味。

所以教学重点是在熟读背诵的基础上,学生了解诸种语言节奏的划分方法,能够准确、流畅地朗读;了解古代诗歌的发展进程;领悟诗中的思想感情;了解赋比兴、重章叠句等表现手法及其艺术效果;了解四言诗、骚体诗、五言诗的节奏。

《氓》是《诗经国风》中的经典篇目,是一首著名的弃妇感伤诗,是弃妇离夫返娘家所作。

它以四言为主、“二二”节奏。

《氓》以一个女子自述的口吻,讲述了她幼年时的欢乐、恋爱时的盟誓、婚后的变卦、怨愤、留恋、痛苦等婚恋悲剧。

教授本课时,可以根据学生初中所学过的《诗经》知识适当补充内容,并提及其他作品,打开学生记忆的闸门,激发学生读《诗经》的兴趣。

赏析《氓》必须在疏通文字意思的基础上来进行。

虽然学生经过了必修一的文言文的学习,能读懂浅易的文言文了,但是《诗经》的语言方式毕竟离我们很久远了,很多表达习惯和表达方式和现在有很大的差距,这就要给学生充足的时间预习和学习。

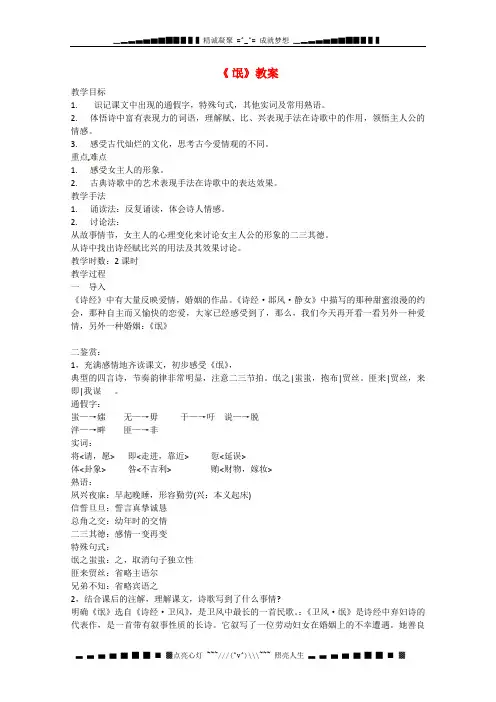

赏析《氓》时,一是抓住两个对比,抓住女主人公结婚前后的变化和“氓”前后态度的变化,来引导学生理清诗歌大意;二是结合诗歌赋比兴表现手法,分析女主人的形象,以及探讨其爱情失败的原因;三是结合现代的爱情诗歌和现代的爱情观念,进行古今的对比,从而引导学生树立正确的婚姻爱情观。

根据上面的分析,可以把《氓》的教学难点和重点定位为:熟练诵读课文,理解《氓》的内容及掌握赋比兴手法的运用,体会女主人公情感的变化过程,感悟正确的爱情婚姻观,树立正确的情感意识。

解决办法是1.反复诵读,对照注释和字典疏通诗句;2.借助诗歌中的主人公形象,体悟情感及主旨;3.和现代诗《致橡树》对比赏析,体会正确的爱情观念。

《诗经两首》说课稿1、《氓》说课稿各位老师好:今天我说课的课题是《氓》。

下面我对本课题进行分析:一、说教材:《诗经两首》是高中语文必修二第四课,第二单元的第一篇课文。

高中语文在诗歌教学中按照中国古代诗歌的发展顺序来进行课文编排,《诗经》作为我国诗歌的源头,其重要性不言而喻。

新课改后,教材从高一第二学段,即开始安排古代诗歌的学习,目的是让学生了解诗歌源流,了解古人是如何利用诗歌表情达意,从而认识古今文化的联系,培养和弘扬民族文化和民族精神。

语文课程标准指出,语文课程的基本特点,是工具性与人文性的统一。

高中语文课程应进一步提高学生的语文素养,使学生具有较强的语文应用能力和一定的审美能力、探究能力,形成良好的思想道德素质和科学文化素质,为终身学习和有个性的发展奠定基础。

根据此特点,安排本课教学的三维目标如下:知识与能力:1、了解《诗经》的基本常识;2、分清《诗经》中特有的语助词和语气词,理解生僻字及意义特殊的词语;3、把握女主人公感情的变化,能够初步鉴赏文中个性鲜明的人物形象。

过程与方法:通过诵读课文,掌握诗中重点实词虚词的用法,并培养和提高学生准确把握作品的思想感情的能力。

情感、态度与价值观:1、使学生了解我国古代人们对真挚爱情的向往,陶冶高尚的情操;2、初步培养学生正确的爱情观;3、了解《诗经》成书的经过及其特殊的文学价值,引导学生更加珍视汉民族文化,热爱汉民族语言。

教学重点:1、落实诗歌中的重点文言实词虚词的意义及用法,背诵课文2、理解体会诗歌表达的“怨情”,准确把握诗中女主人公的情感变化。

教学难点:理解体会诗歌表达的“怨情”,准确把握诗中女主人公的情感变化。

二、说教法:根据这篇课文的特点,本课的教学过程中,主要采用讲授法,诵读法,启发法,讨论法等。

讲授是为了启开学生思维,进入语境,让学生对诗中所涉及的文言知识点有清晰的认识。

通过反复诵读,培养学生的语感,熟悉课文内容并加以强化。

问题和讨论能使师生互动,激发发散思维,并且能够提高学生对语文学习的兴趣。

北师大版高中语文必修2第1单元第1课诗经二首《采薇》教学设计第一篇:北师大版高中语文必修2第1单元第1课诗经二首《采薇》教学设计《采薇》教学设计【教学目标】(幻灯片展示)1、知识目标:了解诗文内容,加强朗读与背诵,把握诗中人物,体会作品主题。

2、能力目标:了解比兴、重章叠唱等手法的运用及其效果,提高对《诗经》的鉴赏能力。

3、情感目标:体会人物复杂的情感及诗中所透露出的家园之思的文化内涵,激发学生热爱家乡、故土的热情。

【教学重点】疏通课文,鉴赏课文的思想内容和艺术形式。

【教学难点】疏通诗句,体会抒情主人公复杂的情感。

【教学方法】诵读法、合作探究法、提问法、讲授法。

【教学课时】一课时【教学过程】一、课前几分钟欣赏费玉清的歌曲--《梦驼铃》。

(以歌曲导入新课渲染课前氛围)。

费玉清-梦驼铃攀登高峰望故乡,黄沙万里长。

何处传来驼铃声,声声敲心坎。

盼望踏上思念路,飞纵千里山。

天边归雁披残霞,乡关在何方。

风沙挥不去印在历史的血痕,风沙飞不去苍白海棠血泪。

黄沙吹老了岁月,吹不老我的思念。

曾经多少个今夜,梦回秦关。

师:“攀登高峰望故乡,黄沙万里长”。

“乡关在何方”? 多少个夜晚的思念,多少次......多少个夜晚梦回家乡。

寒冬夜晚,彤云密布,雨雪霏霏。

一位解甲归田的征夫在返乡途中踽踽独行。

道路崎岖,又饥又渴;他无数次地望着回乡的路,希望早点踏进家门。

此刻,边关渐远,乡关渐近,他却抚今追昔,思绪万千,百感交集。

这是为何?同学们,让我们一起走进《采薇》,一起去感受那个遥远时代的战争场景,去聆听戍边战斗英雄内心的声音。

接着(幻灯片展示图片及课题题目,然后明确:“薇”,即是我们现在所称的野豌豆菜。

给学生一个直观的感觉)二、整体感知(幻灯片展示)1、检测预习(1)字音猃狁(xiǎnyǔn)不遑(huáng)孔疚(jiù)靡盬(mígǔ)四牡(mǔ)骙骙(kuí)小人所腓(féi)象弭(mǐ)雨(yù)雪霏(fēi)霏载(zài)渴载饥维常之华(huā)(2)通假字岁亦莫止莫——暮mù玁狁孔棘棘——急jí(备注:莫,本义就是“暮”意思。

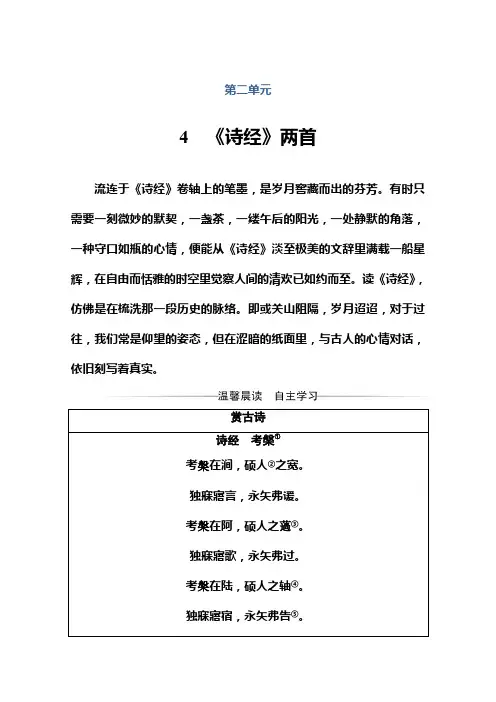

第二单元4《诗经》两首流连于《诗经》卷轴上的笔墨,是岁月窖藏而出的芬芳。

有时只需要一刻微妙的默契,一盏茶,一缕午后的阳光,一处静默的角落,一种守口如瓶的心情,便能从《诗经》淡至极美的文辞里满载一船星辉,在自由而恬雅的时空里觉察人间的清欢已如约而至。

读《诗经》,仿佛是在梳洗那一段历史的脉络。

即或关山阻隔,岁月迢迢,对于过往,我们常是仰望的姿态,但在涩暗的纸面里,与古人的心情对话,依旧刻写着真实。

氓,一个对感情不忠贞的人,一个对爱情不专一的人,一个不念往日恩爱、无情无义的人,一个对家庭不负责任、始乱终弃的人。

而《卫风·氓》中的女子,在粉红的爱情里痴迷陶醉时,她纯真浪漫、柔情似水;陡然跌落至婚变的黑色深渊后她怨恨悲痛、伤心绝望;几番挣扎后,她战胜自我,勇敢决断,最终浮出水面,重新上岸,完成了心灵之河的一次胜利的穿越,为自己的人生画上了一个大大的感叹号![运用角度]“责任”“承诺”“爱情”“悲剧”“改变”等。

溯水而上陈蔚文风,雅,颂。

这几个汉字御风而行,溯水而来,伴着古老而宏大的优美钟声。

那些在孟春之月,振木铎于阡陌田间采撷来的诗句是撞钟的器械,一下,一下,先帝的大殿,嫔妃的后宫,田野上空,鸟儿四散惊飞,纸页被钟声掀起。

那些神秘如卦文般的诗名,“丰年”“泮水”“良耜”“湛露”“鱼丽”“玄鸟”……多么美的词语啊!它的美因为失传而更加凄丽。

里面有庙宇的香火,有潺潺的河水,有麦垛,有卑微的适足,有烛火般稍纵即逝的欢乐,还有哀伤,民歌一般的哀伤。

民歌一旦欢乐起来,是纵情天地的热烈。

唢呐锣鼓响遍天地,天是大晴,地是大美,花是大红;而民歌一旦悲伤起来,也是彻骨的悲伤。

是黑暗里你的手沾到了三更的寒露,整个人从肺腑哆嗦起来,冷的不只是你的身体,还有历史的骨头,你们都患着风湿。

风湿,是断不了根的,尤其怕冷,怕绵延的寒气。

“昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

行道迟迟,载渴载饥。

我心伤悲,莫知我哀!”战乱与繁重的徭役中,一个征兵与一个国家淌血的伤口都在《采薇》——“小雅”最后一章中裸露着。

《诗经》两首1、下边加粗的字注音有误的一项是( )A.氓之蚩蚩(mánɡ)靡室劳矣(mí)犹可说也(tuō)B.匪来贸丝(fēi)乘彼垝垣(ɡuǐ)自我徂尔(cú)C.夙兴夜寐(sù)隰则有泮(pàn)无食桑葚(shèn)D.载笑载言(zài)无与士耽(dān)渐车帏裳(chánɡ)2、下列句中全有通假字的一项是 ( )①于嗟鸠兮,无食桑葚②士之耽兮,犹可说也③女也不爽,士贰其行④淇则有岸,隰则有泮⑤玁狁孔棘⑥信誓旦旦,不思其反A.①②④⑤B.①③④⑤C.②③⑤⑥D.②③④⑥3、下列各句中,没有语病的一项是 ( )A.通过学校举行的“我读《诗经》”比赛活动,使我们锻炼了组织能力,增强了集体意识,彰显了青春活力,提升了诗歌鉴赏水平。

B.“两让两争取”这一办学思路的提出,目的就是切实提高学校的办学水平,争取社会的广泛认可,使我们学校真正成为全省乃至全国一流的名校。

C.根据各种民调显示,人们高度钦佩中央的反腐勇气,坚决拥护中央对所有贪官开展调查的决定。

D.加快中原经济区的建设,坚定不移地走“三化”协调科学发展的路子,要求我们的政府努力加强执政能力和水平,为中原经济区的经济建设和社会的协调发展做出新的贡献。

4、下列各句中加粗成语的使用,全都不正确的一项是( )①党员干部应该始终牢记为人民服务的宗旨,恪尽职守,夙兴夜寐,勤勉工作,做好履职尽责的表率,向人民交上一份满意的答卷。

②人和人之间的艺术欣赏品味有着很大的差异,有的人喜欢追捧相声,有的人则对气势澎湃的钢琴演奏甘之如饴。

③唐太宗李世民尽心国事,宵衣旰食,励精图治,重视吸取隋朝灭亡的教训,减轻赋税,发展生产,于是有了被史家称道的“贞观之治”。

④智能手机的普及使得移动支付走进了千家万户,为了争夺市场,支付宝、微信支付掀起了红包大战,谁会笑到最后,让我们拭目以待。

⑤汇聚优秀师资和生源的所谓“超级中学”看似风光无限,可对那些本该健康发展的普通高中来说,却不啻于釜底抽薪,负面影响不容小觑。

第04课《诗经》两首(第01课时)1.了解《诗经》《诗经》是中国最早的诗歌总集,为中国文学的源头。

《诗经》收集了从至大约500年间的诗歌篇,展开了周代的社会生活画面。

先秦称为《诗》,或取其整数称《》,汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》。

《诗经》体例:风、雅、颂。

风,不同地区的,含周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳(bīn)等15个地区采集上来的土风歌谣,共160篇;雅,周王朝直辖地区的乐歌,即所谓正声雅乐,《雅》诗是时的乐歌,《大雅》31篇,《小雅》74篇,共105篇;颂,宗庙祭祀的舞曲歌辞,内容多是的,《周颂》31篇,《鲁颂》4篇,《商颂》5篇,共40篇。

《诗经》手法:赋、比、兴。

宋代朱熹在《诗集传》中做了比较确切的解释:“赋者,敷陈其事而直言之也;比者,以彼物比此物也;兴者,先言他物以引起所咏之词也。

”《诗经》以为主,兼有杂言,多用重章叠唱以加强抒情效果。

《诗经》押韵,或句句押韵,或隔句押韵,或一韵到底,或中途转韵。

2.《氓》是《诗经·国风·卫风》中最为有名的“弃妇诗”。

从诗中可以看出当时的恋爱风气比较自由,桑间濮上,幽期密约,用诗歌表达情愫,以选择配偶。

同时,封建意识正在发展,男尊女卑之风已形成。

妇女逐渐丧失了经济上和人格上的独立而处于从属地位。

阅读这首带有叙事性质的长诗,不仅可以对先秦人们关于爱情、婚姻的观念及其社会状况做个管窥,且可了解我国诗歌在童年时代达到了怎样的艺术高度。

3.给下列加线的字注音。

氓()之蚩蚩()将子无怒()匪我愆期()乘彼垝垣()()载笑载言()尔卜尔筮()体无咎言()以我贿迁()无与士耽()自我徂尔()淇水汤汤()渐()车帏裳()咥其笑矣()隰则有泮()()4.找出下列句子中的通假字,并解释意义。

①匪来贸丝:____通___()②将子无怒;___通___ ()③于嗟鸠兮:____通___()④犹可说兮:___通___ ()⑤隰则有泮:___通___ ()1.现实主义西周初期春秋中叶 305 诗三百民间乐歌宫廷宴享歌颂祖先功业四言3.méng chīchī qiāng qiān guǐ yuán zài shì jiù huì dān cú qí shāng jiān chángxì xí pàn4.①匪,通“非”,不是;②无,通“勿”,不要;③于,通“吁”,唉;④说,通“脱”,解脱,脱身;⑤泮,通“畔”,边岸。

关于赋、比、兴关于赋、比、兴,古人论述颇多。

择其要者而观之,大体有如下三类:一是视赋、比、兴为美刺讽喻的诗歌体制。

汉郑玄在《周礼·春官·大师》注中云:赋之言铺,直铺陈今之政教善恶者。

凡言赋者,直陈君之善恶,更借外物为喻,故云铺陈者也。

云比,见今之失,不敢斥言,取比类以言之。

兴,见今之美,嫌于媚谀,取善事以喻劝之。

这是他“诗者,弦歌讽谕之声”观点的具体说明,体现了汉儒“论《诗》专以义理相传”(郑樵《六经奥论》)的思维特征。

刘勰的“‘比’则蓄愤以斥言,‘兴’则环譬以托讽”(《文心雕龙·比兴》),就是对这种观点的继承。

唐柳宗元的“导扬讽谕,本乎比兴”(《杨评事文集后序》)和白居易的“凡所适所感,关于美刺比兴者”,“风雅比兴外,未尝著空文”(《与元九书》),也是这种观点的发扬光大。

二是以赋、比、兴为借物言志抒情的方法。

汉郑众注《周礼》时说:比者,比方于物也;兴者,托事于物。

(见郑玄《周礼·春官·大师》注引)晋挚虞发挥道:赋者,敷陈之称也;比者,喻类之言也;兴者,有感之辞也。

(《文章流别论》)唐以后的孔颖达、朱熹、王应麟、吴乔等人,均可说是循此发挥的一家之言。

比者,比方于物。

诸言“如”者,皆比辞也……兴者,托事于物。

则兴者,起也;取譬引类,起发己心。

诗文诸举草、木、鸟、兽以见意者,皆兴辞也。

……比之与兴,虽同是附托外物,比显而兴隐,故比居兴先也。

《毛传》特言“兴也”为其理隐故也。

……是比、赋、兴之义,有诗则有之。

(孔颖达《毛诗正义疏》)赋者,敷陈其事而直言之也。

比者,以彼物比此物也。

兴者,先言他物以引起所咏之辞也。

(朱熹《诗集传》)叙物以言情,谓之赋,情尽物也;索物以托情,谓之比,情附物也。

触物以起情,谓之兴,物动情也。

(王应麟《困学纪闻》)人有不可已之情,而不可直陈于笔者,又不能已于言:感物而动则为兴,托物而陈则为比。

(吴乔《围炉诗话》)三是从审美效果上谈论赋、比、兴。

高一语文必修二《诗经两首》翻译与赏析(2)二、《采薇》【原文释义】采薇(《采薇》是《小雅》中的一篇,表现了普通士兵在离乡出征的岁月里的艰苦生活和内心伤痛,字里行间表达了对战争的不满和对故乡的思念。

薇:豆科植物,今俗名称大巢菜,可食用)采薇,薇亦作止(作:生。

止:语助词)。

曰(说,或谓语助词,无义)归曰归,岁亦莫止(一年将要结束。

莫:通“暮”。

岁暮,一年将尽之时)。

靡(无,没有)室靡家,玁狁(音(xiǎnyǔn):北方少数民族,到春秋时代称为狄,战国、秦、汉称匈奴)之故。

不遑(没空。

遑:闲暇。

)启居(启:跪坐。

居:安居),玁狁之故。

采薇采薇,薇亦柔止。

曰归曰归,心亦忧止。

忧心烈烈(火势很大的样子,此处形容忧心如焚),载(语助词)饥载渴。

我戍(驻守)未定(安定),靡使(传达消息的人)归聘(探问)!采薇采薇,薇亦刚(指薇菜由嫩而老,变得粗硬)止。

曰归曰归,岁亦阳(阳月,指夏历四月以后)止。

王事靡盬(音(ɡǔ),休止),不遑启用。

忧心孔疚(孔疚,非常痛苦。

疚:痛苦),我行不来(不来,不归。

来:回家)!彼尔("薾"的假借字,花盛开貌)维何(是什么)?维常(常棣,棠棣)之华。

彼路(通"辂",高大的马车)斯何?君子(指将帅)之车。

戎车(兵车)既驾,四牡业业(四牡:驾兵车的四匹雄马。

业业:马高大貌)。

岂敢定居?一月三捷!驾彼四牡,四牡騤騤(马强壮貌)。

君子所依(乘),小人(指士卒)所腓(音(fěi),"庇"的假借,隐蔽)。

四牡翼翼(行止整齐熟练貌),象弭鱼服(象弭:象牙镶饰的弓。

鱼服:鱼皮制成的箭袋。

服,"箙"的假借)。

岂不日戒(每日警备),玁狁孔棘(通“急”)!昔我往矣,杨柳依依(柳枝随风飘拂貌);今我来思(语助词),雨(音(yù),作动词,下雪)雪霏霏(雪花纷飞貌)。

行道迟迟,载渴载饥。

我心伤悲,莫知我哀(宾语前置句,没有人了解我的悲哀)!【译文详览】采薇采薇一把把,薇菜新芽已长大。

《诗经》两首-作品赏析氓情节和主题《氓》是一首叙事诗。

叙述诗有故事情节,在叙事中抒情、议论。

作者用第一人称“我”来叙事,采用回忆追述和对比手法。

全诗分为六章,每章十句(十个分句,可分成五个复句)。

第一、二章追述恋爱生活。

女主人公“送子涉淇”,又劝氓“无怒”;“既见复关,载笑载言”,是一个热情、温柔的姑娘。

第三、四、五章追述婚后生活。

第三章,以兴起,总述自己得出的生活经验:“于嗟女兮,无与士耽!”第四章,以兴起,概说“三岁食贫”“士也罔极,二三其德”。

第六章表示“躬自悼矣”后的感受和决心:“反是不思,亦已焉哉!”作者顺着“恋爱——婚变——决绝”的情节线索叙事。

作者通过女主人公被遗弃的遭遇,塑造了一个勤劳、温柔、坚强的妇女形象,表现了古代妇女追求自主婚姻和幸福生活的强烈愿望。

下面是全诗的叙事结构和感情基调:氓(情节)恋爱婚变决绝(章节)第一二章第三四五章第六章(诗句)秋以为期无与士耽亦已焉哉载言载笑士贰其行至于暴矣(基调)热情、幸福怨恨、沉痛清醒、刚烈诵读全诗,要安排好抑扬顿挫的语气语调,反映情节发展的节奏,表现女主人公感情的基调。

回忆和对比《氓》是女主人公在回忆中叙事、抒情的。

在回忆中运用对比的手法。

女主人公自身婚前、婚后形成对比。

婚前,“总角之宴,言笑宴宴”“不见复关,泣涕涟涟。

既见复关,载笑载言”,“我”纯真、热情。

婚后,“夙兴夜寐,靡有朝兮”“静言思之,躬自悼矣”,辛苦而又蒙受耻辱。

更突出的是思想上起了深刻的变化:“于嗟女兮,无与士耽!”“女之耽兮,不可说也!”前后恋爱、生活的对比,思想感情的对比,表现了女主人公的性格特点和性格变化。

氓,婚前、婚后也形成对比。

婚前,“氓之嗤嗤”;婚后,“女也不爽,士贰其行”“言既遂矣,至于暴矣”,他“二三其德”,甚至凶暴起来。

在恋爱、婚后生活的对比中,女主人公认识到了在恋爱、婚姻生活中男女是不平等的,从痛苦生活经历中得出教训:“于嗟女兮,无与士耽!士之耽兮,犹可说也。

女之耽兮,不可说也!”她悔恨多于哀伤,决绝而不留恋:“反是不思,亦已焉哉!”表现出她清醒、刚烈的性格特点。

《诗经》开创比、兴的艺术手法诗歌运用形象思维,常常调动多种艺术手法来塑造形象,在《诗经》中“赋”“比”“兴”是三种常见的手法,请你结合诗作《氓》作具体分析。

⑴“赋”的表现手法:“赋”即“铺”,是陈述、铺叙的意思。

如《卫风·氓》叙述古代一个女子从恋爱——婚变——决绝的过程;“氓之蚩蚩,抱布贸丝。

匪来贸丝,来即我谋。

”——用赋的手法写男子向女子求婚。

这个男子一脸憨笑、耍着小小的花招,假装卖丝,向女主人求婚。

一方面男子有点嬉皮笑脸不太严肃,另一方面这一男子求婚心切,不惜乔装冒险。

这一句描写既表现了男子的狡黠、急切,又为下文两人的婚姻悲剧埋下伏笔并构成对比。

⑵“比”的表现手法:“比”,就是比喻、比拟、借代、夸张等,不是单纯的比喻,包括的面较宽,这就是朱熹所说的“以彼物比此物也”。

“桑之未落,其叶沃若”——以桑叶之润泽有光,比喻女子的容颜亮丽。

另一说,用桑叶茂盛比喻男子情感旺盛之时。

“桑之落矣,其黄而陨”——以桑叶的枯黄飘落,比喻女子的憔悴和被弃。

从桑叶青青到桑叶黄落,不仅显示了女子年龄的由盛到衰,而且暗示了时光的推移。

另一说,喻男子情意的衰落。

“于嗟鸠兮,无食桑葚;于嗟女兮,无与士耽”——桑葚是甜的,鸠多食则易致醉;比喻爱情是美好的,人若迷恋则易上当受骗。

男人沉溺于爱情犹可解脱,女子一旦坠入爱河,则无法挣脱。

这是多么沉痛的语言!⑶“兴”的表现手法:“兴”就是朱熹所说的“兴者,先言他物以引起所咏之辞也”。

“兴”的意思是“起”,是托物寓情,是寄托,是联想,其作用是含蓄、蕴藉,是言有尽而意无穷。

有些情感如果直言表达,容易穷尽。

把情感寄寓在形象之中,让读者不知不觉地从形象中受到感染,产生意味无穷的效果。

比如,“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”(《诗经·小雅·采薇》),如果舍去景物,不过是说“去时是春天,回来是冬天”,还有什么意味呢?再有,就是人们一般总把“比兴”连说并用。

这是由于“比”与“兴”往往难以区别。

不过,“兴”的使用多在篇、章之首,“比”无此限制;“比”,常常限于具体和局部,“兴”则一般贯穿全篇;而有的“兴”,则与正文之间根本没什么内在联系。

《氓》中的第三、四两章——这两章以抒情为主,诗中皆以桑树起兴,从女主人公的年轻貌美写到体衰色减,同时揭示了男子对她从热爱到厌弃的经过。

“桑之未落,其叶沃若”,以桑叶之润泽有光,比喻女子的容颜亮丽。

“桑之落矣,其黄而陨”,以桑叶的枯黄飘落,比喻女子的憔悴和被弃。

“于嗟鸠兮,无食桑葚;于嗟女兮,无与士耽”,则以“戒鸠无食桑葚以兴下句戒女无与士耽也”(朱熹《诗集传》)。

在这里,女子以反省的口气回顾了婚后的生活,找寻被遗弃的原因,结果得到了一条教训:在以男子为中心的社会里,只有痴心女子负心汉!这是比兴结合的例子。

(4)《卫风·氓》中的“我”是在回忆中叙事、抒情的,在回忆中主要运用对比手法。

①婚前婚后对比。

婚前:“总角之宴,言笑晏晏。

”婚后:“夙兴夜寐,靡有朝矣。

”②恋爱时与婚后的思想变化的对比。

恋爱时:“不见复关,泣涕涟涟,既见复关,载笑载言。

”婚后:“静言思之,躬自悼矣”“于嗟女兮,无与士耽”“女之耽兮,不可说也”。

③“氓”婚前婚后的态度的对比。

婚前:“氓之蚩蚩”“来即我谋”“信誓旦旦”。

婚后:“言既遂矣,至于暴矣”“二三其德”。

采薇《采薇》是《诗经·小雅》中的一篇。

历代注者关于它的写作年代说法不一。

但据它的内容和其他历史记载的考订大约是周宣王时代的作品的可能性大些。

周代北方的猃狁(即后来的匈奴)已十分强悍,经常入侵中原,给当时北方人民生活带来不少灾难。

历史上有不少周天子派兵戍守边外和命将士出兵打败猃狁的记载。

从《采薇》的内容看,当是将士戍役劳还时之作。

诗中唱出从军将士的艰辛生活和思归的情怀。

全诗分三章,前三章叠出,以采薇起兴写薇由作而柔而刚,而戍役军士远别家乡,历久不归,思乡之情,忧心不已!作者写道:山薇啊,你发芽了,出生了,我们总该回家了吧!但转眼又是一年,我们都顾不上家室,这却是为何呢?为了猃狁入侵之故,我们连好好坐上一会儿也来不及,也是为了猃狁之故,我们需要作战!又到了采薇的时候,薇叶长大了,枝叶柔嫩,这下总该回家了吧!心里的忧伤如此炽烈,为战事奔波,我们戍期未定,谁能替我们带回家信!山薇长得粗壮刚健了,这下该回家了吧!已是阳春十月了!可是王事没完,还没法闲暇,忧伤的心情好不痛苦,却无人相慰劳!第四、五两章是写边关战事繁忙、紧张。

那盛开的是什么花?是棠棣之花。

用花之盛起兴,喻出征军伍车马服饰之盛:那好大好大的是什么?那是将士的军车,兵车既已驾起,战马高大雄健,战事频繁,军队又要迁徙,岂敢定居?驾着四匹昂首高大的公马,军将们坐在战车上,步兵们蔽依车后,战马威武雄健,兵士手中的象骨的弓和鱼皮箭袋时时佩在身边,猃狁的侵战如此强大猖狂,怎能不日日加强戒备?这两章写的是猃狁的凶悍而周家军队盛大的军威,纪律严正,卒伍精强。

但是戍役的生活也是艰辛而紧张的,这些都是作者用写实的笔法来写的。

第六章则笔锋一转,写出征人在还乡路上饱受饥寒,痛定思痛的哀伤心情:想起出征之时,那依依杨柳,枝茂叶盛,而此时风雪归程,路远天寒,又饥又渴,可谓十分狼狈而又凄苦。

晋人谢玄把“昔我往矣”四句论为三百篇中最好的诗句。

在文学史上影响极大。

常为后世文人反复吟唱、仿效。

由于《诗经》素以浑厚、质朴著称,这类如此凄婉动人的作品确属不多。

因而它便成了《诗经》抒情作品的一个典范而为历代文学家所称颂。

这首诗的主题是严肃的。

猃狁的凶悍,周家军士严阵以待,作者以戍役军士的身份描述了以天子之命命将帅、遣戊役,守卫中国,军旅的严肃威武,生活的紧张艰辛。

作者的爱国情怀是通过对猃狁的仇恨来表现的。

更是通过对他们忠于职守的叙述——“不遑启居”“不遑启处”“岂敢定居”“岂不日戒”和他们内心极度思乡的强烈对比来表现的。

全诗再衬以动人的自然景物的描写:薇之生,薇之柔,薇之刚,棠棣花开,依依杨柳,霏霏雨雪,都烘托了军士们“日戒”的生活,心里却是思归的情愫,这里写的都是将士们真真实实的思想,忧伤的情调并不降低本篇作为爱国诗篇的价值,恰恰相反是表现了人们的纯真朴实,合情合理的思想内容和情感,也正是这种纯正的真实性,赋予了这首诗强盛的生命力和感染力。

从写作上看,它和诗经的许多作品一样用以薇起兴的手法,加上章法、词法上重沓叠奏,使内容和情趣都得以层层铺出,渐渐深化,也增强了作品的音乐美和节奏感。

全诗有记叙,有议论,有景物,有抒情,有心理描写,搭配错落有致,又十分妥帖,因此《采薇》一篇确是《诗经》中最好的篇章之一。

●知识归纳一、文学常识1.《诗经》:我国第一部诗歌总集。

是西周初年至春秋中叶约五百年间的作品。

《诗经》通称为《诗》或《诗三百》,到汉代,儒家把它奉为经典,才称《诗经》,共305篇。

分为“风”“雅”“颂”三部分。

“风”又叫“国风”,共160篇。

大部分是各地民间歌谣,这是《诗经》的精华,如《伐檀》《硕鼠》。

“雅”分《大雅》《小雅》,共105篇,多系西周王室贵族文人所作,也有少数民谣,内容大都是记述周贵族历史,歌功颂德的。

“颂”分《周颂》《鲁颂》《商颂》等40篇,多为贵族统治者祭祀用的乐歌舞曲。

《诗经》是我国诗歌现实主义优良传统的源头,其思想内容和艺术成就,对我国文学,尤其是诗歌的发展有着深广的影响。

诗歌的形式以四言为主,多数为隔句用韵,并普遍运用“赋”“比”“兴”的手法,在章法上具有重章叠句反复咏唱的特点。

2.《楚辞》:我国第一部浪漫主义诗歌总集。

由于诗歌的形式是在楚国民歌的基础上加工形成,其中又大量引用楚地的风土物产和方言词汇,所以叫“楚辞”。

《楚辞》主要是屈原的作品,其代表作是《离骚》,后人因此又称“楚辞”为“骚体”。

西汉末年,刘向搜集屈原、宋玉等人的作品,辑录成集。

《楚辞》对后世文学影响深远,不仅开启了后来的赋体,而且影响历代散文创作。

是我国积极浪漫主义诗歌创作的源头。

3.《玉台新咏》:总集名,南朝陈徐陵编,共10卷,书成于梁代,是《诗经》《楚辞》之后一部很有影响的古诗总集。

代表性的篇目有《孔雀东南飞》等。

4.风骚:《诗经》和《楚辞》的并称。

《诗经》中的《国风》,《楚辞》中的《离骚》,文学成就最高,对后世文学也影响极大,故常以“风骚”并举,分别指代《诗经》和《楚辞》。

后代也用“风骚”来泛指文学。

5.乐府双璧:即《木兰诗》和《孔雀东南飞》的合称。

《木兰诗》又名《木兰辞》,是北朝民歌;《孔雀东南飞》是古乐府民歌的代表作之一,也是保存下来的最早的一首长篇叙事诗。

6.《古诗十九首》:南朝梁昭明太子萧统在《文选》中所辑十九首“古诗”,题为《古诗十九首》。