文学创作(动机、过程、主体条件)

- 格式:ppt

- 大小:1.92 MB

- 文档页数:5

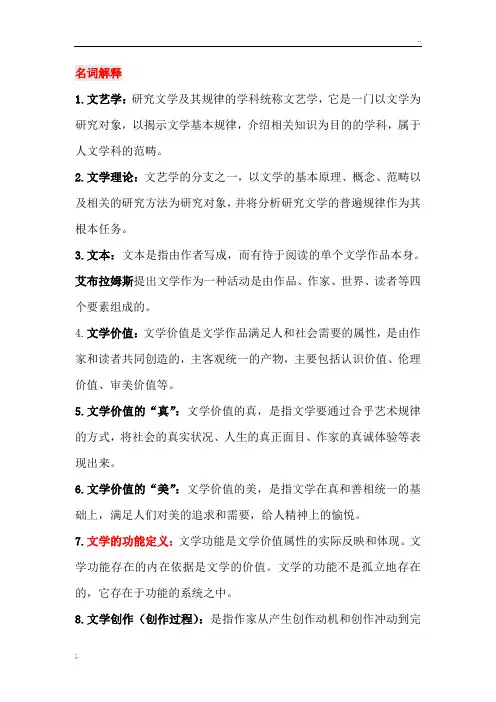

名词解释1.文艺学:研究文学及其规律的学科统称文艺学,它是一门以文学为研究对象,以揭示文学基本规律,介绍相关知识为目的的学科,属于人文学科的范畴。

2.文学理论:文艺学的分支之一,以文学的基本原理、概念、范畴以及相关的研究方法为研究对象,并将分析研究文学的普遍规律作为其根本任务。

3.文本:文本是指由作者写成,而有待于阅读的单个文学作品本身。

艾布拉姆斯提出文学作为一种活动是由作品、作家、世界、读者等四个要素组成的。

4.文学价值:文学价值是文学作品满足人和社会需要的属性,是由作家和读者共同创造的,主客观统一的产物,主要包括认识价值、伦理价值、审美价值等。

5.文学价值的“真”:文学价值的真,是指文学要通过合乎艺术规律的方式,将社会的真实状况、人生的真正面目、作家的真诚体验等表现出来。

6.文学价值的“美”:文学价值的美,是指文学在真和善相统一的基础上,满足人们对美的追求和需要,给人精神上的愉悦。

7.文学的功能定义:文学功能是文学价值属性的实际反映和体现。

文学功能存在的内在依据是文学的价值。

文学的功能不是孤立地存在的,它存在于功能的系统之中。

8.文学创作(创作过程):是指作家从产生创作动机和创作冲动到完成艺术构思和艺术传达的过程。

(这也是一部文学作品从内在心理体验到外在形式的形成过程。

)语言呈现:是作家将构思成熟的艺术形象用语言表达出来的过程。

(eg:眼中之竹到胸中之竹到手中之竹。

眼中之竹山是指客观存在的竹子,而胸中之竹则是艺术构思过程中的艺术形象,至于手中之竹,已经是经过艺术传达之后的竹子,是画在纸上的画图,是最终完成的作品。

)王国维的隔与不隔:“隔”意思则是指艺术技巧使用的很拙劣,以致不能有效地调动读者情感,并使之升华为艺术情感。

“不隔”第一层含义是说文字运用得恰到好处,是读者能够直接体会到诗词中蕴含的内涵而感不到丝毫的文字障碍。

第二层含义是指用直书其事的方式作诗,不堆砌典故,使人不劳猜想就直接感知诗中蕴含的情感。

名词解释1.文艺学:研究文学及其规律的学科统称文艺学,它是一门以文学为研究对象,以揭示文学基本规律,介绍相关知识为目的的学科,属于人文学科的畴。

2.文学理论:文艺学的分支之一,以文学的基本原理、概念、畴以及相关的研究法为研究对象,并将分析研究文学的普遍规律作为其根本任务。

3.文本:文本是指由作者写成,而有待于阅读的单个文学作品本身。

艾布拉姆斯提出文学作为一种活动是由作品、作家、世界、读者等四个要素组成的。

4.文学价值:文学价值是文学作品满足人和社会需要的属性,是由作家和读者共同创造的,主客观统一的产物,主要包括认识价值、伦理价值、审美价值等。

5.文学价值的“真”:文学价值的真,是指文学要通过合乎艺术规律的式,将社会的真实状况、人生的真正面目、作家的真诚体验等表现出来。

6.文学价值的“美”:文学价值的美,是指文学在真和善相统一的基础上,满足人们对美的追求和需要,给人精神上的愉悦。

7.文学的功能定义:文学功能是文学价值属性的实际反映和体现。

文学功能存在的在依据是文学的价值。

文学的功能不是孤立地存在的,它存在于功能的系统之中。

8.文学创作(创作过程):是指作家从产生创作动机和创作冲动到完成艺术构思和艺术传达的过程。

(这也是一部文学作品从在心理体验到外在形式的形成过程。

)语言呈现:是作家将构思成熟的艺术形象用语言表达出来的过程。

(eg:眼中之竹到胸中之竹到手中之竹。

眼中之竹山是指客观存在的竹子,而胸中之竹则是艺术构思过程中的艺术形象,至于手中之竹,已经是经过艺术传达之后的竹子,是画在纸上的画图,是最终完成的作品。

)国维的隔与不隔:“隔”意思则是指艺术技巧使用的很拙劣,以致不能有效地调动读者情感,并使之升华为艺术情感。

“不隔”第一层含义是说文字运用得恰到好处,是读者能够直接体会到诗词中蕴含的涵而感不到丝毫的文字障碍。

第二层含义是指用直书其事的式作诗,不堆砌典故,使人不劳猜想就直接感知诗中蕴含的情感。

(池塘生春草不隔,“家池上,江淹浦畔”,隔)文学创作过程(创作动因、艺术构思、语言呈现)、文学创作心理机制(艺术直觉、艺术情感、艺术想象、艺术理解)、文学创作的主体条件和追求(作家与生活体验、思想道德修养与文化艺术素养、创作个性与独创性、创作自由和社会责任)创作动因:创作动因是指作家生活体验积累到一定程度时产生的创作驱力,包括创作动机和创作冲动。

名词解释1.文艺学:研究文学及其规律的学科统称文艺学,它是一门以文学为研究对象,以揭示文学基本规律,介绍相关知识为目的的学科,属于人文学科的范畴。

2.文学理论:文艺学的分支之一,以文学的基本原理、概念、范畴以及相关的研究方法为研究对象,并将分析研究文学的普遍规律作为其根本任务。

3.文本:文本是指由作者写成,而有待于阅读的单个文学作品本身。

艾布拉姆斯提出文学作为一种活动是由作品、作家、世界、读者等四个要素组成的。

4.文学价值:文学价值是文学作品满足人和社会需要的属性,是由作家和读者共同创造的,主客观统一的产物,主要包括认识价值、伦理价值、审美价值等。

5.文学价值的“真”:文学价值的真,是指文学要通过合乎艺术规律的方式,将社会的真实状况、人生的真正面目、作家的真诚体验等表现出来。

6.文学价值的“美”:文学价值的美,是指文学在真和善相统一的基础上,满足人们对美的追求和需要,给人精神上的愉悦。

7.文学的功能定义:文学功能是文学价值属性的实际反映和体现。

文学功能存在的内在依据是文学的价值。

文学的功能不是孤立地存在的,它存在于功能的系统之中。

8.文学创作(创作过程):是指作家从产生创作动机和创作冲动到完成艺术构思和艺术传达的过程。

(这也是一部文学作品从内在心理体验到外在形式的形成过程。

)语言呈现:是作家将构思成熟的艺术形象用语言表达出来的过程。

(eg :眼中之竹到胸中之竹到手中之竹。

眼中之竹山是指客观存在的竹子,而胸中之竹则是艺术构思过程中的艺术形象,至于手中之竹,已经是经过艺术传达之后的竹子,是画在纸上的画图,是最终完成的作品。

)王国维的隔与不隔:“隔”意思则是指艺术技巧使用的很拙劣,以致不能有效地调动读者情感,并使之升华为艺术情感。

“不隔”第一层含义是说文字运用得恰到好处,是读者能够直接体会到诗词中蕴含的内涵而感不到丝毫的文字障碍。

第二层含义是指用直书其事的方式作诗,不堆砌典故,使人不劳猜想就直接感知诗中蕴含的情感。

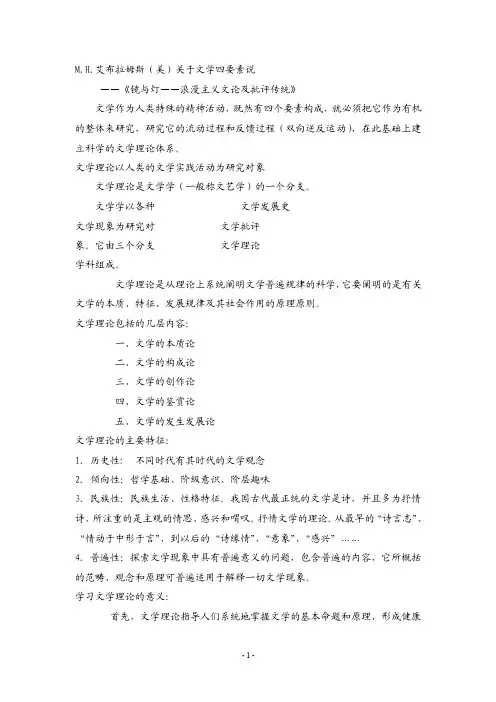

M.H.艾布拉姆斯(美)关于文学四要素说——•镜与灯——浪漫主义文论及批评传统‣文学作为人类特殊的精神活动,既然有四个要素构成,就必须把它作为有机的整体来研究,研究它的流动过程和反馈过程(双向逆反运动),在此基础上建立科学的文学理论体系。

文学理论以人类的文学实践活动为研究对象文学理论是文学学(一般称文艺学)的一个分支。

文学学以各种文学发展史文学现象为研究对文学批评象。

它由三个分支文学理论学科组成。

文学理论是从理论上系统阐明文学普遍规律的科学,它要阐明的是有关文学的本质、特征、发展规律及其社会作用的原理原则。

文学理论包括的几层内容:一、文学的本质论二、文学的构成论三、文学的创作论四、文学的鉴赏论五、文学的发生发展论文学理论的主要特征:1.历史性: 不同时代有其时代的文学观念2.倾向性:哲学基础、阶级意识、阶层趣味3.民族性:民族生活、性格特征。

我国古代最正统的文学是诗,并且多为抒情诗,所注重的是主观的情思、感兴和喟叹。

抒情文学的理论。

从最早的“诗言志”、“情动于中形于言”,到以后的“诗缘情”,“意象”,“感兴”……4.普遍性:探索文学现象中具有普遍意义的问题,包含普遍的内容,它所概括的范畴、观念和原理可普遍适用于解释一切文学现象。

学习文学理论的意义:首先,文学理论指导人们系统地掌握文学的基本命题和原理,形成健康的进步的文学观,提高文学欣赏水平。

其次,文学理论对文学创作有指导作用。

再次,文学理论对文学批评有更直接的指导作用。

此外,文学理论还给文学史研究提供思想基础,指导文学史更透彻地描绘一定时代文学的实际状况,揭示文学继承发展的历史动因和基本规律,正确地评价历代作家和作品的风格特征等等。

一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。

”——恩格斯•自然辩证法‣学习文学理论课程的要求一是掌握原理,注重理解;二是抓住重点,融会贯通;三是联系实际,培养能力;四是学习教材,攻读原著。

第一张文学性质第一节文学的本质属性一、文学是主体审美意识的语符化显现二、如何实现主体审美意识的语符化显现第二节文学性质的多样性与复杂性一、有关文学性质的不同观点二、文学性质为什么会具有多样性和复杂性第一章文学的性质“文学”一词最早出现在孔子•论语‣中,指文章和博学。

创作的构思文学创作的构思阶段构思是创作过程中的重要环节,是创作主体在孕育作品过程中所进行的一系列定向的、创造性的思维活动。

它包括选取、提炼题材,酝酿题材、确定主题,考虑人物活动与事件进展的布局,探索最适当的表现形式等。

一部文学作品或文学形象的生命,就是在创作构思阶段中形成的。

创作构思的流程:触思、运思、定思触思构思的开始,创作动机唤起了大脑皮层的工作状态,为构思的发生提供了可能性。

但这种可能性能否实现需要一定的条件。

从现象上看,最初的构思往往得之于客观事物的触发。

它常以灵感的形式出现,外物的触发是引起作者构思的契机。

阿Q的形象,在鲁迅心目中似乎已经好几年了,但鲁迅“一向毫无写他出来的意思”。

因孙伏园约稿,“经这一提,忽然想起来了”,由此才产生了《阿Q正传》的构思,才使作者“竭力想摸索人们的魂灵”,“写出一个现代的我们国人的魂灵来”。

有时“触发”不是直接产生于对事物的感知,而是作者因某种情况产生创作的需要之后被有意识唤起的印象所触动。

创作构思的获得,包含了许多偶然中的必然,关于这样一种带规律性的现象,有人总结为“长期积累,偶然得之”。

对于一切作家而言,存在着产生构思的一般条件和个别条件。

所谓一般条件,即受现实生活的长期影响而形成的主体因素,包括作者对生活的感受、情绪记忆、联想能力、审美创造意识等,这些主体因素,识构思能否产生的内在原因和基础。

个别条件则引人因时而异,彼此区别很大。

可见构思触发的个别条件是较为复杂的。

由触思产生的一般条件和个别条件来看,客观外物之所以能够成为触发构思的契机,就在于它们与创作主体内在世界的呼应,看似偶然的触发,在创作主体的心灵中却有着长久的积蓄,不得不发的必然性。

这是这种“外感”与“内蓄”的共鸣,使创作主体对现实事物做出强烈的反映,产生透过外表深入内蕴和挖掘生活现象之间隐秘联系的强烈欲望,这种对现实事物的定向的审美注意,使创作者自然地把自己的创造激情、艺术想象云集在某一特定对象周围,或者顺应它的内在动势的延展,从而进入具体作品的构思活动。

名词解释1.文艺学:研究文学及其规律的学科统称文艺学,它是一门以文学为研究对象,以揭示文学基本规律,介绍相关知识为目的的学科,属于人文学科的范畴。

2.文学理论:文艺学的分支之一,以文学的基本原理、概念、范畴以及相关的研究方法为研究对象,并将分析研究文学的普遍规律作为其根本任务。

3.文本:文本是指由作者写成,而有待于阅读的单个文学作品本身。

艾布拉姆斯提出文学作为一种活动是由作品、作家、世界、读者等四个要素组成的。

4.文学价值:文学价值是文学作品满足人和社会需要的属性,是由作家和读者共同创造的,主客观统一的产物,主要包括认识价值、伦理价值、审美价值等。

5.文学价值的“真”:文学价值的真,是指文学要通过合乎艺术规律的方式,将社会的真实状况、人生的真正面目、作家的真诚体验等表现出来。

6.文学价值的“美”:文学价值的美,是指文学在真和善相统一的基础上,满足人们对美的追求和需要,给人精神上的愉悦。

7.文学的功能定义:文学功能是文学价值属性的实际反映和体现。

文学功能存在的内在依据是文学的价值。

文学的功能不是孤立地存在的,它存在于功能的系统之中。

8.文学创作(创作过程):是指作家从产生创作动机和创作冲动到完成艺术构思和艺术传达的过程。

(这也是一部文学作品从内在心理体验到外在形式的形成过程。

)语言呈现:是作家将构思成熟的艺术形象用语言表达出来的过程。

(eg:眼中之竹到胸中之竹到手中之竹。

眼中之竹山是指客观存在的竹子,而胸中之竹则是艺术构思过程中的艺术形象,至于手中之竹,已经是经过艺术传达之后的竹子,是画在纸上的画图,是最终完成的作品。

)王国维的隔与不隔:“隔”意思则是指艺术技巧使用的很拙劣,以致不能有效地调动读者情感,并使之升华为艺术情感。

“不隔”第一层含义是说文字运用得恰到好处,是读者能够直接体会到诗词中蕴含的内涵而感不到丝毫的文字障碍。

第二层含义是指用直书其事的方式作诗,不堆砌典故,使人不劳猜想就直接感知诗中蕴含的情感。

第五章文学创作第一节文学创作过程一、创作动因(一)创作动机的构成●创作动机的个体性因素。

●创作动机的社会性因素。

(二)创作动机对创作过程的重要作用●影响作品的内容●影响作家对创作技巧的选择●影响作品的风格(三)创作冲动1.创作冲动主要指一种迫使作家进入具体创作过程的愿望和心理躁动。

2.创作冲动的主要特征●创作冲动是一种具有出道新的朦胧的情绪体验。

●创作冲动是一种复杂和升华了的情绪。

●创作冲动总指向作家的内心世界。

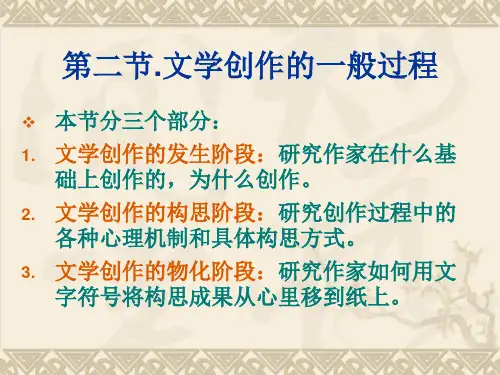

二、艺术构思(一)艺术构思的过程艺术构思是文学创作过程的核心环节。

●形成作品的整体构架。

●设计具体艺术形象。

●安排情节演变。

(二)艺术构思的主要方式艺术综合,艺术简化,艺术变形。

三、语言呈现语言呈现是作家将构思成熟的艺术形象用语言表达出来的过程。

文学创作中语言运用需要考虑到下列几点恰如其分,富有表现力,追求独创性。

第二节文学创作的心理机制一、艺术直觉艺术直觉是指创作主体在瞬间直接把我课题审美意蕴的思维方式或能力。

艺术直觉与科学直觉。

艺术直觉与创作灵感。

二、艺术情感艺术情感于日常情感。

艺术情感在文学创作过程中的作用。

艺术情感的表达需求构成了文学创作的重要动力。

情感的再度体验构成了文学创作的核心。

艺术情感是艺术形象的重要构成成分。

三、艺术想象艺术想象是文学创作一个不可或缺的重要心理因素。

(一)艺术想象的特点艺术想象具有超越时空的特性。

艺术想象是形象与情感相互交织的过程。

(二)艺术想象的类型再现性想象,创造性想象,相似性想象。

四、艺术理解文学创作的主体条件和追求。

作家与生活体验。

思想道德修养与文化艺术素养。

创作个性与独创性。

创作自由与社会责任。

一个作家应该的国家,人民和社会有强烈的责任感。

第七章文学创造过程教学目的:了解文学创造过程的三个阶段,掌握文学创造的规律。

教学要求:掌握文学创造的规律、艺术构思的心理机制。

第一节文学创造的过程一、创作的发生(一)创作动机的触发创作动机,是推动作家艺术家从事创作的念头,是创作活动得以进行的动力和能量。

动机产生是需要与刺激合力作用的结果。

需要是动机的内部动力,动机首先由需要而产生。

需要有高有低。

一个优秀作家的需要应当是高层次的,即应当是出于历史责任感与使命感,为满足人民需要、时代需要而创作。

低层次的需要应当注意在创作中遵循艺术规律。

创作动机的产生还需要外在刺激。

外在刺激对创作动机的引发往往具有偶然性,但在偶然中潜存着必然因素。

外在的刺激是多种多样的,有的是感性事物,有的是观念或意念。

(二)艺术发现艺术发现是作家在社会生活中积累了一定的生活材料的基础上,依据自己认识生活和评价生活的思想原则和审美趋向,对外在事物进行观察和审视时所得到的一种独特的感知。

艺术发现的心理特征是:⒈艺术发现是作家心灵的蓦然领悟;⒉艺术发现是作家独特眼光和非凡观察力的凝合,体现着深层的心理内容;⒊艺术发现虽然是对外在事物一种独特的把握,但在这种把握中,外在事物常常只是一个机缘,是这个机缘的某一突出之点与作家个人内心体验的契合;⒋艺术发现并不改变原来的事物,而只是把自己透过独特眼光所看到的成分注入其中,从而在自己的知觉中出现一个新的创造物。

二、艺术构思艺术构思是作家在想象中对未来作品从内容到形式的全面设计过程,是艺术地把握世界和反映生活的总体设计过程,是在观念中创造出以艺术形象(审美意象)为中心工作和最主要任务的过程。

以叙事文学作品为例,艺术形象即人物形象的塑造过程可以分为三个既有联系又有区别的阶段:形象的触发、形象的酝酿和形象的形成。

形象的触发又叫形象的受胎,它是作家、艺术家在有了一定的生活、情感积累后,由于受到某种刺激而企图把某些人物表现出来的主观印象。

它建立起了形象的雏形,是形象形成的基础。

第七章文学创作第一节文学创作的主观条件作家的创作活动具有广泛的社会效应,因而不能视为纯粹个人的事情:他主要是为社会为他人而不仅仅是为自己进行创作活动的,因此是承担着社会责任的。

这样文学创作本身的复杂性与社会需求两方面都向作家们提出了高要求:他们必须是具有较高文化素养与独特素质的一类人,否则就无法承担作为作家所应有的责任。

那么作家究竟应该具备哪些必要的素质呢?如何才能成为一个为社会所认可的作家呢?这主要有两个方面:一是文化修养,二是作家的独特素质。

一、文化修养作为从事高层次精神生产活动的人,作家无疑应该有较好的文化修养。

对于作家来说,必要的文化修养表现在以下几方面:①应该有基本的文化基础知识与基本的技能。

②具备较高的人格修养,应该是一个境界较高的人。

③对文学有特殊爱好。

二、作家的独特素质即使一个人有很好的文化基础知识与技能,也有丰富的人生经历和很好的人格修养,并且非常喜欢文学艺术,他要想成为一个作家也还有是不够的。

作为作家还需要一些独特的素质。

①作家应该经常处于创作激情之中。

②作家对生活中的事物,特别是那些具有特征性的、隐含着重要意义的事物具有极为敏锐的观察力,而一般人对这些则经常是熟视无睹。

③作家对于语言也有着超常的敏感与驾驭能力。

创作主体是指处于创作过程中的作家个体。

作为作家,除了具备一般的素质之外,还需要具备一些独特素质,如创作激情、敏锐的观察力、对语言超常的敏感。

总之,作家素质既是一种职业的修养、习惯,又是种个性气质以及其他方面的天赋因素。

它是使作家成为作家的必备要素。

当然,一个天赋并不出色的人,通过艰苦的努力,也能够弥补自己的先天不足,而成为优秀的作家。

这方面的例子在文学史上也并不鲜见。

第二节文学创作的主客体关系文学创作作为精神生产活动亦如其他各种生产活动一样,是一种主体之于客体的加工改造活动。

本质上是由客体到主体,再由主体到客体的双向交流活动。

创作过程也就是主客体相互作用、相互交融的过程。