第一章色谱法的基本原理

- 格式:ppt

- 大小:1003.00 KB

- 文档页数:52

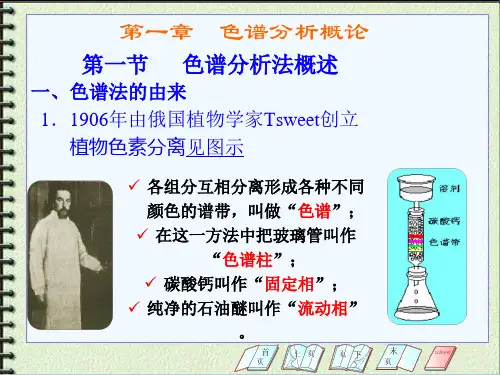

第一章色谱分离1.1基本概念1906年,俄国植物学家Tsweet提出色谱,他用碳酸钙填充竖立的玻璃管,以石油醚洗脱植物色素的提取液,经过一段时间洗脱之后,植物色素在碳酸钙柱中实现分离,由一条色带分散为数条平行的色带。

色谱现象:1)一种是CaCO3吸附,使色素在柱中停滞下来2)一种是被石油醚溶解,使色素向下移动3)各种色素结构不同,受两种作用力大小不同,经过一段时间洗脱后,色素在柱子上分开,形成了各种颜色的谱带,这种分离方法称为色谱法。

定义:色谱法是利用不同物质在互不相溶的两相中具有不同的分配系数,并通过两相不断的相对运动而实现分离的方法。

原理:利用混合物中各组分的物理、化学性质(溶解度、分子极性、分子大小和形状、吸附能力等)的差别,使各组分以不同程度分布在两相(固定相、流动相)中达到分离固定相(Stationaryphase):是色谱的基质,可以是固体物质(如吸附剂、凝胶、离子交换剂等),也可以是液体物质(如固定在硅胶或纤维素上的溶液),这些物质能与待分离的化合物进行可逆的吸附、溶解、交换等作用。

流动相(Mobilephase):在色谱分离过程中,推动固定相上待分离的物质朝着一个方向移动的液体、气体等。

1.2色谱法的特点优点:高选择性:可将性质相似的组分分开高效能:反复多次利用组分性质的差异产生很好的分离效果高灵敏性:适于痕量分析分析速度快:十几分钟完成一次;可以测多种样品应用范围广:气液固物质,化学衍生缺点:对未知物分析的定性专属性查需要与其他分析方法连用1.3分类1.3.1按照固定相1)柱色谱法2)纸色谱法3)薄层色谱法1.3.2按照流动相1)气相色谱法2)液相色谱法1.3.3按照分离机理分类1)凝胶色谱法2)离子交换色谱法3)吸附色谱法4)亲和色谱法1.3.4按照分离的对象1)凝胶过滤色谱(GFC)2)凝胶渗透色谱(GPC)1.4固定相1)一种不带电荷的具有三维空间的多孔网状结构的物质2)凝胶的每个颗粒的细微结构就如一个筛子。

色谱分析工作原理

色谱分析是一种分离和鉴定混合物中成分的技术。

它基于混合物成分在气相或液相载体中的分配行为来实现分离,并通过检测器来检测样品的组成。

色谱分析的工作原理可以分为以下几个步骤:

1. 供样:将待分析的混合物注入到色谱柱中。

色谱柱是一个封闭的管状容器,内部充满了固定相或液态载体。

2. 分离:样品在色谱柱中与载体发生相互作用,并在分离过程中分解成单个化合物。

这个过程可以是气相色谱中的气体传递或液相色谱中的液体传递。

3. 检测:分离后的化合物进入检测器,通过检测器来识别和检测其存在。

常用的检测器包括紫外-可见吸收光谱仪、质谱仪和荧光检测器等。

4. 数据分析:通过收集检测器输出的数据,并与已知的标准品进行比较,从而确定待分析样品中各组分的含量。

总的来说,色谱分析利用混合物中各组分在载体中的不同分配行为,通过分离和检测技术来确定样品的组成。

不同的色谱技术有不同的工作原理,但基本思想都是在样品中引入载体,通过与载体相互作用来实现分离。

第一章色谱图概述第一节色谱图的获得色谱法(!"#$%&’$(#&)"*)是一种目前使用最广泛的和有效的分离、分析方法。

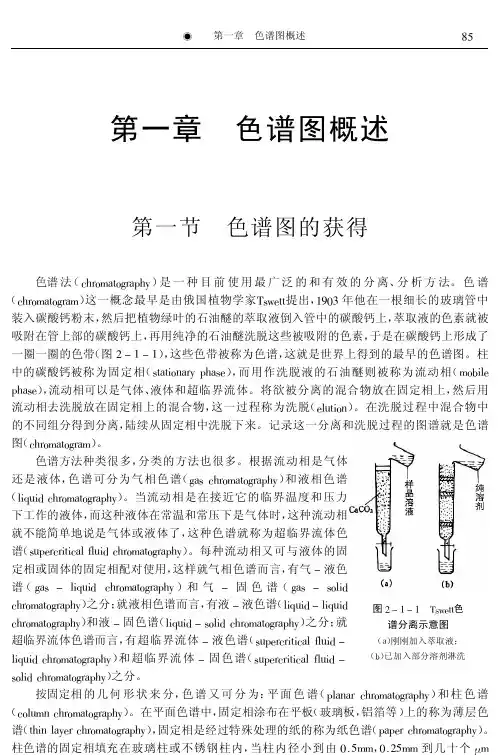

色谱(!"#$%&’$(#&%)这一概念最早是由俄国植物学家+,-.’’提出,/012年他在一根细长的玻璃管中装入碳酸钙粉末,然后把植物绿叶的石油醚的萃取液倒入管中的碳酸钙上,萃取液的色素就被吸附在管上部的碳酸钙上,再用纯净的石油醚洗脱这些被吸附的色素,于是在碳酸钙上形成了一圈一圈的色带(图34/4/),这些色带被称为色谱,这就是世界上得到的最早的色谱图。

柱中的碳酸钙被称为固定相(,’&’5$6&#*)"&,.),而用作洗脱液的石油醚则被称为流动相(%$758.)"&,.),流动相可以是气体、液体和超临界流体。

将欲被分离的混合物放在固定相上,然后用流动相去洗脱放在固定相上的混合物,这一过程称为洗脱(.89’5$6)。

在洗脱过程中混合物中的不同组分得到分离,陆续从固定相中洗脱下来。

记录这一分离和洗脱过程的图谱就是色谱图34/4/+,-.’’色谱分离示意图(&)刚刚加入萃取液;(7)已加入部分溶剂淋洗图(!"#$%&’$(#&%)。

色谱方法种类很多,分类的方法也很多。

根据流动相是气体还是液体,色谱可分为气相色谱((&,!"#$%&’$(#&)"*)和液相色谱(85:95;!"#$%&’$(#&)"*)。

当流动相是在接近它的临界温度和压力下工作的液体,而这种液体在常温和常压下是气体时,这种流动相就不能简单地说是气体或液体了,这种色谱就称为超临界流体色谱(,9).#!#5’5!&8<895;!"#$%&’$(#&)"*)。

色谱分析的原理

色谱分析的原理是利用物质在不同相中的分配与吸附行为,通过物质在固-液、固-气或液-液等不同相之间的分配系数差异,以及固定相或液-固相对物质的选择性吸附能力,实现分离和

检测物质的方法。

色谱分析中主要有气相色谱(GC)和液相色谱(LC)两种常用方法。

气相色谱是利用物质在气相与液相之间的分配行为进行分离与检测的方法。

在气相色谱中,样品经过蒸发后被注入气相色谱柱,柱中填充了具有选择性的固定相。

样品中的组分在固定相与气相之间分配,并随着气相流动被逐渐分离。

最后,通过检测器检测各组分的信号,得到分离物质的峰。

液相色谱是利用物质在固体或液体固定相与液相之间的分配与吸附行为进行分离与检测的方法。

在液相色谱中,样品溶解于溶剂中形成流动相,与固体或液体固定相相互作用,从而实现分离。

液相色谱的固定相可以是固定在柱内或涂覆在固体支撑上,也可以是吸附在固体支撑上的液相固定相。

在液相中,各组分会因为固定相的不同选择性而分离,再通过检测器进行检测。

无论是气相色谱还是液相色谱,其分离的关键在于选择合适的固定相和移动相以及使用合适的检测器。

固定相的选择应根据样品性质和分析目标来确定,以实现分离和富集分析物质。

移动相选择应根据固定相的选择,以获得较好的分离效果和分离速度。

检测器则可根据分析物质的性质选择不同的检测方法,如紫外-可见吸收检测器、荧光检测器、质谱检测器等。

总之,色谱分析的原理基于物质在不同相中分配与吸附行为,通过选择合适的固定相和移动相以及使用适当的检测器,可以实现对样品中组分的分离和检测。

这种分析方法在化学、生化、环境、医药等领域具有广泛的应用。

色谱工作原理

色谱工作原理是一种用于分离和分析化学物质的重要技术。

它基于化学物质在固定相和流动相之间的差异相互作用,并利用这种相互作用使化学物质分离和检测。

色谱工作原理通常包括以下步骤:

1.样品在进样口注入,并通过进样系统进入色谱柱。

色谱柱通常由填充物(固定相)填充,填充物是一种颗粒状材料,具有特定的化学特性。

2.在色谱柱中,样品与填充物表面的化学物质发生作用。

这种作用可以是吸附、离子交换、分配等。

3.流动相被送入色谱柱中,并推动样品的运动。

流动相可以是液体或气体,具体选择取决于分析要求。

4.在色谱柱中,不同化学物质根据其与固定相的相互作用性质以不同的速率移动。

这导致化学物质在柱中逐渐分离。

5.分离后的化学物质通过检测器进行检测。

检测器可以是光学检测器、荧光检测器、电化学检测器等。

6.检测器将信号转换为电信号,并通过数据系统记录和分析。

通过调整流动相的成分、流速和固定相的性质,可以改变分离效果和分离速度。

色谱工作原理可以应用于各种领域,如环境

分析、食品检测、药物分析等。

它为化学物质的分离和分析提供了一种高效、准确和可靠的方法。

第一章气相色谱一、气相色谱的基本原理利用试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的样品被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同,因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组份的色谱峰。

二、气相色谱仪的组成结构及作用(简答)1、载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制,提供稳定流量/压力的高纯载气。

2、进样系统:包括注射器和进样口(隔垫、衬管),样品被注射器注入衬管后(液体样品将瞬间汽化),被载气带入色谱柱,分流功能也在进样口实现。

3、色谱柱和柱温箱:在恒温或程序升温控制下,样品中各组分在色谱柱上实现分离4、检测系统:获得与各组分含量呈比例的信号。

5、记录系统:包括放大器及记录仪,或数据处理装置及工作站,记录检测器获得的信号,得到色谱图,并可以对色谱峰进行积分等处理。

➢色谱三温(填空)1、汽化室温度:高于沸点。

2、色谱柱温度:低于沸点。

提高柱温可减小气相、液相传质阻力,改善色谱柱分离效果;但又可使分子扩散加剧,影响柱效;并且温度较低,则会使分析时间延长。

3、检测器温度:应选择高于色谱柱温,可避免组分在检测器端冷凝或产生其他问题。

1、浓度型检测器:测量的是载气中通过检测器组分浓度瞬间的变化,检测信号值与组分的浓度成正比。

热导检测器;2、质量型检测器:测量的是载气中某组分进入检测器的速度变化,即检测信号值与单位时间内进入检测器组分的质量成正比。

FID;3、广普型检测器:对所有物质有响应,热导检测器;4、专属型检测器:对特定物质有高灵敏响应,电子俘获检测器。

➢氢火焰离子化检测器(FID)原理在外加电场作用下,氢气在空气中燃烧,形成微弱的离子流。

当载气带着有机物样品进入氢火焰时,有机物与O2进行化学电离反应,所产生的正离子被外加电场的负极收集,电子被正极捕获,形成微弱的电流信号,经放大器放大,由记录仪绘出色谱峰。

薄层色谱基础知识第一篇基础部分第一章绪论薄层色谱是色谱分析技术中的一项重要分支。

由于这一方法具有简单、迅速、灵敏高度、分离效能好等优点,因此已广泛一应用于化学分析的多种领域。

目前在食品卫生化学分析中,也多采用薄层色谱技术,特别是对食品中的微量有机毒物的分离和分析,更显出薄层色谱的优越性,故已成为食品卫生化学分析中的一项重要技术。

第一节色谱分析的发展色谱分析是分离混合物组分的一种方法。

这种方法是借助于混合物中的组分,在互不相容的两组间进行吸附或分配,以达到分离的目的。

本世纪初,植物学家茨维特(Tsw-ett)用菊根粉柱及石油醚分离植物叶子提取物,结果在菊根粉柱上形成了几种植物色素的色谱带,从而分离出植物叶子中的各种色素。

这种分离分析的方法,被称为色谱分析法,茨维特因此而被认为是色谱分析的奠基人。

但这一方法在较长的时期内并没有被人们所重视。

直至1931年以后,人们在应用色谱分析方法分离类胡萝卜素等工作中,提出了色谱分析的原理及其实用价值的报告,于是才逐步完善了这一技术方法,促进了色谱分析的发展。

茨维特所建立的色谱分析方法,被称为液一固吸附色谱法。

这种方法是将溶解了的待分离组分的溶液,通过固体吸附剂柱,进行分离。

1941年马丁(Wartin)等人,用含有水份的惰性支持剂(如含水硅胶)代替液一固吸附色谱中的固体吸附剂,将样品溶于不溶于水的有机溶剂中,并使通过装有含水的惰性支持剂柱,由于被分离的各组分在有机溶剂及水之间的溶解度不同,从而在两相间进行分配分离,这就诞生了液一液分配色谱。

此后,康斯登(Consden)用滤纸代替含水硅胶作隋性支持剂,称之为纸色谱。

马丁等进一步将色谱分离系统中的流动相由液体改为气体,并在涂有硅铜油液体的硅藻土支持剂上成功地分离了脂肪酸,创建了一种新型的色谱分析方法。

由于这一方法具有分离效能高、速度快等优点,因而得到了迅速的发展,成为目前色谱分析中的一项重要的技术——气相色谱法。

五十年代中期,斯塔尔(Stahl)发展了一种新型的色谱分析技术——薄层色谱法。

气相色谱法的建立第一章前言1,气相色谱法气相色谱法是根据气-固、气-液、气-液-固之间的相平衡,借溶质分配系数的不同而进行分离的方法。

建立相平衡的“界面”最好是无穷大,气相色谱法能满足在这个极大的表面上瞬间建立相平衡的条件。

由于一般用惰性气体作载气,故可认为溶质和载气分子之间基本上没有相互作用。

为减少色谱柱中的纵向扩散,流动相最好用分子量大的载气。

另外,还存在一个使理论塔板高度(H)最小的最佳线性流速。

但气相色谱法在选择色谱柱时基本上可以忽略这些。

研究固定相液体、载体表面、吸附剂以及溶质在液相中或固体表面上的分子间相互作用,才是选择色谱柱的必要事项。

2,哪些样品可以作为分析对象分析样品的物性(如沸点、官能团、反应性、溶解的溶剂系统等)与选择气相色谱的分离条件密切相关。

保留体积(Vg)与样品沸点(TB)之间的关系:式中:M1—液相的分子量,γ—溶质的活度系数(同系物溶质的γ基本相同,则保留体积的对数与TB成直线关系),T—色谱柱温。

(1)溶质之间沸点相差20℃时:容易用标准色谱柱分离;(2)溶质之间沸点相差10℃时:若选择与溶质有相似极性的固定液,很容易分离;(3)溶质之间沸点相差5℃时:用较长的色谱柱或用结构与溶质很类似的固定液;(4)溶质之间沸点相差0~2℃时:当两者的沸点相近时,若每种溶质的官能团不同,选用与其中一种溶质的极性相近的固定液就容易进行分离。

但对具有相同官能团的同系物要选择可以利用结构差异的固定相(如分离o-,m-,p-位取代苯可用FFAP/Carbopak C等气-液-固体系);(5)溶质沸点在-50℃以下:用强吸附剂作填料,而且柱温要置于低温;(6)溶质沸点在-50~20℃:用吸附剂或以吸附剂为载体,且在担体上涂渍极性固定液的填料;(7)溶质沸点在20~300℃:几乎所有的填料均可使用;(8)溶质沸点在300℃以上:用高沸点固定液或根据情况将样品衍生化后再供分析用,或者用液相色谱法测定。