岩石野外鉴定与描述

- 格式:pptx

- 大小:33.67 MB

- 文档页数:78

岩浆岩野外描述举例岩石鉴定一、鉴定内容和方法:超基性岩:橄榄岩、辉石岩、角闪岩、金伯利岩基性岩:辉长岩、辉绿岩、玄武岩中性岩:闪长岩、安山岩、正长岩、粗面岩酸性岩:花岗岩、流纹岩脉岩:煌斑岩、细晶岩对照所列岩浆岩的主要鉴定特征,在肉眼下借助于放大镜、小刀等观察不同岩石类型的主要矿物成分、结构构造等特征。

二、岩浆岩肉限鉴别方法和步骤对岩浆岩手标本的观察,—般是观察岩石的颜色、结构、构造、矿物成分及其含量、最后确定岩石名称。

1)颜色:主要描述岩石新鲜面的颜色,也要注意风化后的颜色。

直接描述岩石的总体颜色,如紫、绿、红、褐、灰等色。

有的颜色介于两者之间,则用复合名称,如灰白色、黄绿色、紫红色等。

岩浆岩的颜色反映在暗色矿物和浅色矿物的相对含量上。

一船暗色矿物含量>60%称暗色岩;在60—30%的称中色岩;<30%则称浅色岩。

2)结构:根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质、玻璃质等结构。

岩浆岩结构的描述内容和方法:全晶质显晶质粗粒:>5mm;中粒:1~5mm;细粒:<lmm;描述总体矿物及各不同矿物的颗粒大小,形态及在岩石中的含量不等粒:描述最大、最小及中间大小颗粒的大小及含量似斑状结构:大的为斑晶,小的为基质。

描述斑晶基质的相对含量,成分、形状,大小隐晶质描述颜色、断口特点半晶质斑状结构(玻璃质+结晶质):描述斑晶成分、形状、颗较大小及含量;基质部分的含量,颜色、断口特点玻璃质描述颜色、断口特点3)构造:侵入岩常为块状构造,岩石中的矿物无定向排列;喷出岩常具气孔状、杏仁状和流纹状构造。

要注意描述气孔的大小、形状、杏仁的充填物及气孔、杏仁有无定向排列。

4)矿物成分:矿物成分及其含量是岩浆岩定名的重要依据。

岩石中凡能用肉眼识别的矿物均要进行描述。

首先要描述主要矿物的成分、形状、大小、物理性质及其相对含量,其次对次要矿物也要作简单描述。

5)次生变化:岩浆岩固结后,受到岩浆期后热液作用和地表风化作用,往往使岩石中的矿物全部或部分受到次生变化,若变化较强,就应描述它蚀变成何种矿物。

变质岩野外观察描述一、变质岩观察与描述方法在野外鉴别变质岩的方法、步骤与前述岩浆岩类似,但主要根据是其构造、结构和矿物成分。

这是因为,变质岩的构造和结构是其命名和分类的重要依据。

第一步可先根据构造和结构特征,初步鉴定变质岩的类别。

譬如,具有板状构造者称板岩;具有千枚构造者称千枚岩等。

具有变晶结构是变质岩的重要结构特征。

例如,变质岩中的石英岩与沉积岩中的石英砂岩尽管成分相同,但前者具变晶结构,而后者却是碎屑结构。

第二步再根据矿物成分含量和变质岩中的特有矿物进一步详细定名。

一般来讲,要注意岩石中暗色矿物与浅色矿物的比例,以及浅色矿物中长石和石英的比例,因这些比例关系与岩石的鉴定有着极大关系。

例如,某岩石以浅色矿物为主,而浅色矿物中又以石英居多且不含或含有较少长石,就是片岩;若某岩石成分以暗色矿物为主,且含长石较多,则属片麻岩。

变质岩中的特有矿物,如蓝晶石、石榴子石、蛇纹石、石墨等,虽然数量不多,但能反映出变质前原岩以及变质作用的条件,故也是野外鉴别变质岩的有力证据。

关于板岩和千枚岩,因其矿物成分较难识辩,板岩可按“颜色+所含杂质”方式命名,如可称黑色板岩、炭质板岩;千枚岩可据其“颜色+特征矿物”命名,如可称银灰色千枚岩、硬绿泥石千枚岩等。

在野外,还要观察地质体产状、变质作用的成因。

比如,石英岩与大理岩两者在区域变质与接触变质岩中均有,就只能根据野外产状和共生的岩石类型来确定。

假如此类岩石围绕侵入体分布,并和板岩共生,则为接触变质形成;假如此类岩石呈区域带状分布,并和具片状或片麻状构造的岩石共生,则为区域变质所形成。

对变质岩我们也应描述岩石总体颜色,注意其岩石结构。

若为变晶结构,则要对矿物形态进行描述。

注意观察岩石中矿物成分是否定向排列,以便描述其构造。

用肉眼和放大镜观察可见的矿物成分应进行描述。

若无变斑晶,就按矿物含量多少依次描述;若有变斑晶,则应先描述变斑晶成分,后描述基质成分。

至于其它方面,如小型褶皱、细脉穿插、风化情况等,亦应作简略描述。

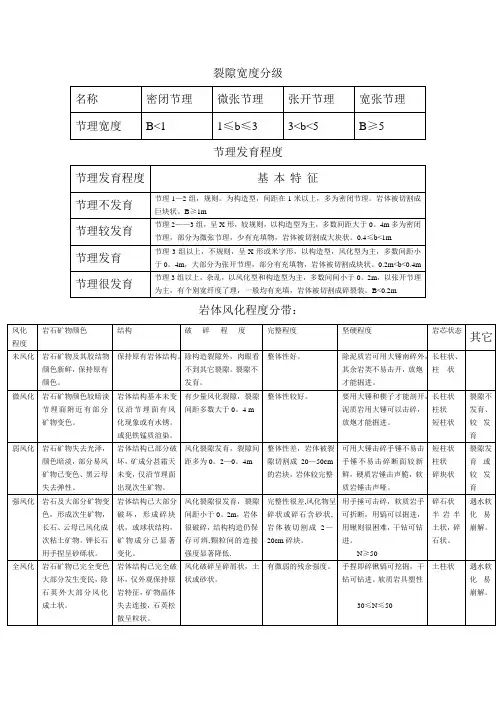

裂隙宽度分级节理发育程度岩体风化程度分带:岩体按受地质构造影响程度划分轻微,地质构造变动小,节理不发育;轻重:地质构造成真空变动较大,位于断层褶曲轴的邻近地段,可有小断层,节理较发育。

严重:地质构造变动剧烈,位于褶曲轴部或断层影响带内,软质岩多见扭曲及拖拉现象,节理发育。

很发育:位于断层破碎带内,岩体呈块石、碎石、角砾状,有的甚至呈粉未,泥土状,节理很发育。

岩石破碎原因判别:1.机械破碎:钻进过程中由于磨损和挤压所致,其特点是碎块多具不规则棱角,并有新断口。

2.构造破碎:地质作用形成,碎块表面有一定方向裂开,有错动磨擦现象及次生物质充填。

.3。

溶蚀破碎:碎块多具溶蚀现象。

岩体完整程度划分岩体破碎程度分类岩石的质量一、RQD:采用N型(75mm)双管金刚石钻头获取的大于和等于10cm的岩芯段长度之和与钻头总长度之比。

注:量测每一岩芯长时,应以岩芯的中心线为准。

岩体基本质量等级分类1.对软岩和极软岩,应注意是否具有可软化性,膨胀性,崩解性。

2.对极破碎岩体,应说明破碎的原因,如断层,全风化等。

3.开挖后是否有进一步风化的特征。

新鲜岩石抗风化能力的分级岩层按层厚分类:长柱状:≥20cm柱状:h≥10cm短柱状:5≤h<10cm饼状:h<5cm碎块状、碎石状、粉状。

岩体完整程度的定性分类工程地质钻探地层分类(岩石可钻性等级)铁路注:1。

基岩破碎带钻进取心时,岩石类型可提高一级。

2.Ⅳ、Ⅴ炎夏卵(碎)石土中大于100mm的粒径含量大于20%或卵(碎)石含有漂石时,岩石类别可高一级。

铁路燧道围岩分类表岩体按结构类型分类岩体坚硬程度的定性划分注:Rc岩石单轴饱和抗压强度Mpa沉积岩的分类变质岩的分类花岗岩风化剖面划分的野外特征。

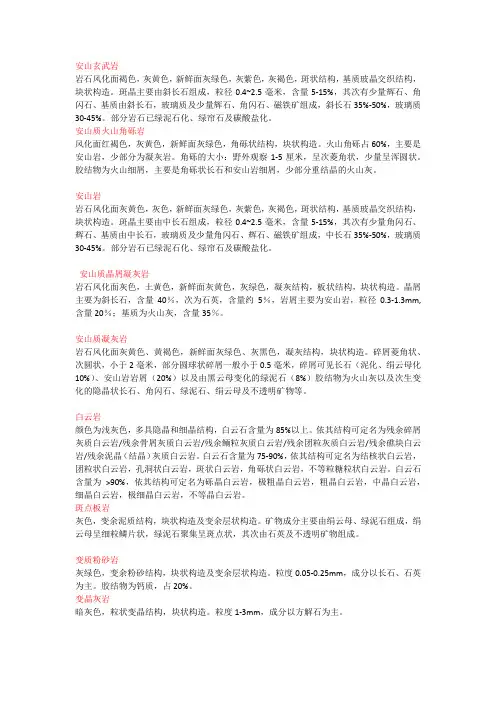

安山玄武岩岩石风化面褐色,灰黄色,新鲜面灰绿色,灰紫色,灰褐色,斑状结构,基质玻晶交织结构,块状构造。

斑晶主要由斜长石组成,粒径0.4~2.5毫米,含量5-15%,其次有少量辉石、角闪石、基质由斜长石,玻璃质及少量辉石、角闪石、磁铁矿组成,斜长石35%-50%,玻璃质30-45%。

部分岩石已绿泥石化、绿帘石及碳酸盐化。

安山质火山角砾岩风化面红褐色,灰黄色,新鲜面灰绿色,角砾状结构,块状构造。

火山角砾占60%,主要是安山岩,少部分为凝灰岩。

角砾的大小:野外观察1-5厘米,呈次菱角状,少量呈浑圆状。

胶结物为火山细屑,主要是角砾状长石和安山岩细屑,少部分重结晶的火山灰。

安山岩岩石风化面灰黄色,灰色,新鲜面灰绿色,灰紫色,灰褐色,斑状结构,基质玻晶交织结构,块状构造。

斑晶主要由中长石组成,粒径0.4~2.5毫米,含量5-15%,其次有少量角闪石、辉石、基质由中长石,玻璃质及少量角闪石、辉石、磁铁矿组成,中长石35%-50%,玻璃质30-45%。

部分岩石已绿泥石化、绿帘石及碳酸盐化。

安山质晶屑凝灰岩岩石风化面灰色,土黄色,新鲜面灰黄色,灰绿色,凝灰结构,板状结构,块状构造。

晶屑主要为斜长石,含量40%,次为石英,含量约5%,岩屑主要为安山岩,粒径0.3-1.3mm,含量20%;基质为火山灰,含量35%。

安山质凝灰岩岩石风化面灰黄色、黄褐色,新鲜面灰绿色、灰黑色,凝灰结构,块状构造。

碎屑菱角状、次圆状,小于2毫米,部分圆球状碎屑一般小于0.5毫米,碎屑可见长石(泥化、绢云母化10%)、安山岩岩屑(20%)以及由黑云母变化的绿泥石(8%)胶结物为火山灰以及次生变化的隐晶状长石、角闪石、绿泥石、绢云母及不透明矿物等。

白云岩颜色为浅灰色,多具隐晶和细晶结构,白云石含量为85%以上。

依其结构可定名为残余碎屑灰质白云岩/残余骨屑灰质白云岩/残余鲕粒灰质白云岩/残余团粒灰质白云岩/残余礁块白云岩/残余泥晶(结晶)灰质白云岩。

三大岩石的野外观察和描述以及鉴定特征岩石是地球表面的主要物质组成部分之一,其种类繁多,其中最主要的三大类岩石为火山岩、沉积岩和岩浆岩。

在野外观察和描述这些岩石时,需要注意其外貌特征、颜色、质地、结晶程度、矿物组成等方面,以便准确鉴定其种类。

以下分别介绍如何进行这三类岩石的野外观察和描述以及鉴定特征。

一、火山岩的野外观察和描述火山岩是由火山活动产生的岩石,分为玄武岩、安山岩、流纹岩等多种类型。

在野外观察和描述玄武岩时,可从以下几个方面进行观察和描述:1. 外貌特征:玄武岩色泽深浅不一,大多呈黑灰色或暗绿色。

质地致密坚硬,有时呈毛细结构,切割面有光泽。

2. 结晶程度:玄武岩为深成岩,具有颗粒状的结晶,但结晶程度一般较低。

3. 矿物组成:玄武岩主要由斜长石、黑云母、辉长岩、磁铁矿等矿物组成,这些矿物一般肉眼可见。

在野外观察和描述安山岩时,也可从上述方面进行观察和描述。

安山岩形成于中酸性岩浆,与玄武岩相比,其颜色较浅,通常为灰色或棕灰色。

其质地也比玄武岩稍微细腻,有时呈流纹状结构。

安山岩的矿物组成较为复杂,主要有镁铁质斜长石、角闪石、黑云母等矿物。

1. 外貌特征:流纹岩表面常有米粒状或半球形凸起,由于形状类似牛乳突起而得名。

颜色一般呈浅灰色或黄灰色,质地坚硬。

2. 结晶程度:流纹岩的晶体一般很小,肉眼很难看到。

其基质由细小的熔岩组成,直径约为0.1毫米至3毫米,成团状的熔岩通常有多种颜色和形态。

沉积岩是由地层沉积作用形成的岩石,主要类型有砂岩、泥岩、灰岩等。

在野外观察和描述这些岩石时,需要注意其颜色、粒度、质地、厚度以及沉积环境等方面。

1. 砂岩的野外观察和描述:砂岩由石英砂颗粒累积而成,颜色和质地均较不均匀。

在野外观察和描述砂岩时,可从以下几个方面进行观察和描述:a. 粒度大小:砂岩的砂粒大小差异较大,范围从0.063毫米到2毫米不等。

b. 粒度成分:由于砂岩主要由石英砂组成,因此其质地较细,切割面常有光泽。

关于野外如何辨认岩石的类型一、岩浆岩的野外观察和鉴定岩浆岩的肉眼观察和鉴定一般遵循从颜色,结构构造,矿物成分到最后综合分析定名的步骤。

(一)颜色的观察岩石的颜色是指岩石总体的颜色,它是暗色矿物与浅色矿物相对含量的反映。

在岩浆岩中,从超基性岩到酸性岩,暗色矿物含量逐渐减少,其颜色也相应地由深变浅。

一般超基性岩常呈黑色,黑绿色基性岩常呈灰黑色、灰绿色中性岩常呈灰、暗灰或灰白色酸性岩常呈灰白,肉红色等。

因此,根据岩石的颜色可以初步确定岩石的类别。

(二)结构、构造的观察结构、构造是成岩环境的反映。

一般说,具中、粗粒结构,等粒结构以及似斑状结构者多属于深成岩具细粒,斑状结构者多属于浅成岩具隐晶质、玻璃质结构者多属于喷出岩。

玻璃质与隐晶质结构的区别在于前者具玻璃光泽,贝壳状断口或酷似炉渣后者断口粗糙不平。

浅成岩与喷出岩均可具斑状结构,其区别在于前者的基质多为细粒,显晶质矿物,斑晶较粗大后者的基质多为隐晶质或玻璃质,斑晶粒度较细。

块状构造多属于深成岩气孔构造、杏仁状构造,流纹构造多属于喷出岩。

因此,根据岩石的结构,构造可以大致确定岩石的产状。

(三)矿物成分的观察矿物成分是岩石定名最主要的依据,对于具显晶质结构的岩石需要全面鉴定其主要矿物和次要矿物,并且估各种矿物颗粒的大小及其百分比含量。

在观察矿物成分时,应首先鉴定指示矿物,然后鉴定长石类矿物和其他暗色矿物。

鉴定指示矿物时,石英含量较多者属于酸性岩,橄榄石较多者属于超基性岩,少含或不含指示矿物者属于中性岩或基性岩。

鉴定长石类矿物时,先观察岩石中有无长石,不含长石者属于超基性岩如含长石,则要进一步区分长石种类并估计其相对含量。

一般说,以正长石为主要且含较多石英者属于酸性岩以斜长石为主,不含或极少含石英者属于中性岩或基性岩,这时需根据其暗色矿物再定岩类。

在暗色矿物含量较多的岩石中,需具体鉴定出矿物名称。

以橄榄石为主者属于超基性岩以辉石为主者属于基性岩以角闪石为主者属于中性岩以黑云母为主者属于酸性岩。

岩石的鉴定一、鉴定内容和方法:超基性岩:橄榄岩、辉石岩、角闪岩、金伯利岩基性岩:辉长岩、辉绿岩、玄武岩中性岩:闪长岩、安山岩、正长岩、粗面岩酸性岩:花岗岩、流纹岩脉岩:煌斑岩、细晶岩对照所列岩浆岩的主要鉴定特征,在肉眼下借助于放大镜、小刀等观察不同岩石类型的主要矿物成分、结构构造等特征。

二、岩浆岩肉限鉴别方法和步骤对岩浆岩手标本的观察,—般是观察岩石的颜色、结构、构造、矿物成分及其含量、最后确定岩石名称。

1)颜色:主要描述岩石新鲜面的颜色,也要注意风化后的颜色。

直接描述岩石的总体颜色,如紫、绿、红、褐、灰等色。

有的颜色介于两者之间,则用复合名称,如灰白色、黄绿色、紫红色等。

岩浆岩的颜色反映在暗色矿物和浅色矿物的相对含量上。

一船暗色矿物含量>60%称暗色岩;在60—30%的称中色岩;<30%则称浅色岩。

2)结构:根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质、玻璃质等结构。

岩浆岩结构的描述内容和方法:全晶质显晶质粗粒:>5mm;中粒:1~5mm;细粒:<lmm; 描述总体矿物及各不同矿物的颗粒大小,形态及在岩石中的含量不等粒:描述最大、最小及中间大小颗粒的大小及含量似斑状结构:大的为斑晶,小的为基质。

描述斑晶基质的相对含量,成分、形状,大小隐晶质描述颜色、断口特点半晶质斑状结构(玻璃质+结晶质):描述斑晶成分、形状、颗较大小及含量;基质部分的含量,颜色、断口特点玻璃质描述颜色、断口特点3)构造:侵入岩常为块状构造,岩石中的矿物无定向排列;喷出岩常具气孔状、杏仁状和流纹状构造。

要注意描述气孔的大小、形状、杏仁的充填物及气孔、杏仁有无定向排列。

4)矿物成分:矿物成分及其含量是岩浆岩定名的重要依据。

岩石中凡能用肉眼识别的矿物均要进行描述。

首先要描述主要矿物的成分、形状、大小、物理性质及其相对含量,其次对次要矿物也要作简单描述。

5)次生变化:岩浆岩固结后,受到岩浆期后热液作用和地表风化作用,往往使岩石中的矿物全部或部分受到次生变化,若变化较强,就应描述它蚀变成何种矿物。

岩石的野外观察描述与鉴定《岩石的野外观察描述与鉴定》

嘿,你们知道吗?有一次我和几个朋友去野外玩耍,那可真是一次超级有趣的经历啊!

我们沿着一条小路走着,突然就看到了一块大大的岩石。

哇哦,那块岩石可真特别呀!它就那样静静地躺在那里,好像在向我们诉说着什么故事呢。

我走近仔细观察起来。

这块岩石的颜色有点暗暗的,不是那种特别鲜艳的色彩,就像大地的颜色一样。

它的表面摸起来糙糙的,有点像砂纸的感觉。

我还试着敲了敲它,发出了“咚咚”的声音,嘿,还挺清脆的呢!

然后我又绕着它转了一圈,发现它的形状还挺不规则的,这边凸出来一块,那边又凹进去一块,就像一个调皮的小孩子随意捏出来的一样。

我心想,这岩石在这儿待了不知道多少年啦,经历了风风雨雨,才变成现在这个模样。

接着,我开始研究它上面的纹路。

哎呀呀,那些纹路可真有意思,有的像细细的线,有的像弯弯的弧,组合在一起就像是一幅神秘的地图。

我感觉自己就像是一个探险家,在努力解读着这幅地图的秘密呢。

我们几个人在那儿对着这块岩石研究了好久,还争论着它到底是哪种岩石。

虽然我们也不是特别专业的啦,但就是觉得特别好玩。

最后,我们带着对这块岩石的好奇和不舍离开了那里。

但那块岩石的样子一直深深地印在我的脑海里,每次想到那次野外的经历,我就会忍不住笑出来。

这就是我对岩石的一次野外观察描述与鉴定啦,是不是很有意思呀!哈哈!。

岩石的野外鉴别方法热度4已有657 次阅读2011-5-8 19:57分享到:(一)岩浆岩的观察与描述对岩浆岩的观察,一般是观察其颜色、结构、构造、矿物成分及其含量,最后确定其岩石名称。

肉眼鉴定岩浆岩,首先看到的就是颜色。

颜色基本可以反映出岩石的成分和性质。

对岩浆岩进行肉眼鉴定:l第一步是要依据其颜色大致定出属于何种岩类。

比如,若是浅色,一般为酸性岩(花岗岩类)或中性岩(正长岩类);若是深色,一般为基性岩或超基性岩。

由酸性岩到基性岩,深色矿物的含量逐渐增多,岩石的颜色也就由浅到深。

同时还要注意区别岩石新鲜面的颜色和风化后的颜色。

还可根据其中暗色矿物与浅色矿物的相对含量来进行描述,如暗色矿物含量超过60%者为暗色岩,在30—60%者为中色岩,在30%以下者为浅色岩。

l第二步是观察岩浆岩的结构与构造。

据此,便可区分出是属深成岩类、浅成岩类或是喷出岩类。

根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质和玻璃质等结构。

不仅要对全晶质的结构区分出显晶质或隐晶质结构,还要对其中的显晶质结构岩石按其矿物颗粒大小,进一步细分出等粒、不等粒、粗粒或细粒等结构。

对具有斑状结构的岩石要描述斑晶成分、基质的成分及结晶程度。

假如岩石中矿物颗粒大,呈等粒状、似斑状结构,则属深成岩类;假如矿物颗粒微细致密,呈隐晶质、玻璃质结构,则一般皆属喷出岩类;假如岩石中矿物为细粒及斑状结构,即介于上述两者之间,属于浅成岩类。

观察岩石中矿物有无定向排列,进而就能推断岩石的形成环境,含挥发组分多少以及岩浆流动的方向。

若无定向排列称之为块状构造;若有定向排列,则可能是流纹构造、气孔构造或条带状构造。

深成岩、浅成岩大多是块状构造;喷出岩则为流纹构造和气孔构造等。

对于岩石中有规律排列的长柱状矿物、气孔捕虏体等均要观测其方向。

对于那些在接触面上有规则排列的片状矿物,要描述其组成成分,并测其产状要素。

l第三步是观察岩浆岩的矿物成分。

矿物成分是岩石定名最重要的依据。

砂岩野外观察描述内容

1.观察描述岩石的颜色。

2.观察砂岩的结构特征,确定结构类型,目估碎屑颗粒的大小及变化范围,描述其分选性、磨圆度级胶结类型。

3.观察砂岩的岩层厚度,宏观沉积构造类型,如层理类型、波痕、底模、生物扰动构造、痕迹化石等。

4.鉴定碎屑物质和填隙物成分,目估百分含量,并描述它们的肉眼鉴定特征。

5.观察岩石的纵横向变化及其与上、下岩层间的接触关系。

6.其它特征,如风化特点、次生变化、地形地貌特征。

7.综合定名。

砂岩描述举例

新鲜面呈灰绿色,风化后为黄绿色。

绿色系含较多的海绿石所致,故为自生色,可见较清晰的平行层理,层理因含海绿石多少不同而显现,细层厚度不一,一般为3~10mm。

中粒砂状结构,碎屑粒度多在0.3 ~0.4mm左右,大小均一,分选好,磨圆度高,颗粒支撑,孔隙式胶结。

碎屑成分较简单,石英约占碎屑的98%,灰白色,因受氧化铁侵染而略呈灰黄色;长石少量,估计不足2%,灰白色,粒度较石英略粗,磨圆亦差,略显玻璃光泽;此外,还含有机少量燧石岩屑,黑色,隐晶质

结构。

胶结物以硅质为主,次为海绿石,海绿石沿层理分布,部分因缺氧而成褐铁矿斑点,整个岩石固结紧密坚硬。

综合定名:灰绿色含海绿石中厚层硅质中粒英砂岩。

三大岩石的野外观察和描述以及鉴定特征三大岩石,描述,鉴定(一)岩浆岩的观察与描述对岩浆岩的观察,一般是观察其颜色、结构、构造、矿物成分及其含吊,报肩确定其岩石名称。

肉眼鉴定岩浆岩,苜先看到的就是颜色。

颜色基木可以反映出岩石的成分和性质。

对岩浆岩进行肉眼鉴定:第一步是要依据其颜色人致定出属于何种岩类。

比如,若是浅色,一般为酸性岩(花岗岩类)或屮性岩(正长岩类);若是深色,•般为基性岩或超基性岩。

由酸性岩到基性岩,深色矿物的含杲逐渐增名,岩石的颜色也就由注到深。

同时还耍注意区别岩石新鲜血的颜色和风化厉的颜色。

还可根据其中暗色矿物与浅色矿物的相对含眾来进行描述,如暗色矿物含最超过60%者为暗色岩,在30—60%者为中色岩,在30%以下者•为浅色岩。

第二步绘观察岩浆岩的结构与构造。

据此,便町区分岀址属深成岩类、浅成岩类或址喷出岩类。

根据岩石屮并组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质和玻璃质等结构。

不仅要对全品质的结构区分出显晶质或隐品质结构,还要对人小的显晶质结构岩石按比矿物颗粒人小,进一步细分出等粒、不等粒、粗粒或细粒等结构。

对具有肉状结构的岩石要描述肉晶成分、基质的成分及结晶程度。

假如岩石屮矿物颗粒人,旱.等粒状、似斑状结构,则属深成岩类;假如矿物颗粒微细致密,呈隐晶质、玻璃质结构,则一般皆属喷出岩类;假如岩石屮矿物为细粒及HI状结构,即介于上述两者•之间,属丁•浅成岩类。

观察岩右冲矿物仃无定向诽列,进而就能推断岩石的形成”、境,仟挥发组分多少以及岩浆流动的方向’若无定向排列称Z为块状构造;若有定向排列,则可能是流纹构造、气孔构造或条带状构造。

深成岩、戏成岩人笫是块状构造;喷出岩则为流纹构造和气孔构造等,对于岩•石中仃规律扌H 列的长柱状矿物、气孔捕房体等均耍观测其方向。

对于那些在接触血上有规则扌IT列的片状矿物,要描述其组成成分,并测其产状要素。

第三步是观察岩浆岩的矿物成分。

矿物成分是岩石定名最重要的依据。

主要造岩矿物的肉眼鉴定特征一、岩浆岩类组成岩浆岩的矿物虽然很多,但常见的只有二十几种,称为造岩矿物,而最常见的造岩矿物就更少了,主要有橄榄石、辉石、角闪石、黑云母、斜长石、钾长石和石英。

前四种含铁镁高,称铁镁矿物,矿物颜色较深,又称暗色矿物;后三种含硅、铝高,称硅铝矿物,含有色元素少,矿物颜色较浅,又称浅色矿物。

这几种造岩矿物相对于岩浆岩分类命名有极其重要的意义,主要的肉眼鉴定特征及方法如下:1、橄榄石(Fe,Mg)2SiO4它的出现往往表示岩石中SiO2的含量处于不饱和,常分布在超基性岩和部分基性岩中,与辉石或基性斜长石共生。

常见的橄榄石是富含镁的,故颜色一般较浅为橄榄绿色,但少数含铁多时可适于黑色。

透明至半透明,玻璃光泽,不规则粒状,常见有贝壳状断口。

次生变化常见,在喷出岩中往往变成红棕色片状伊丁石,有时还保留橄榄石的外形——假象。

而在侵入岩中则变成为黄绿色至黑色(由于析出细粒磁铁矿之故)致密蛇纹石,或由叶蛇纹石集合体组成橄榄石假象。

它在标本上由于光线的照射而具“闪光面”,这种现象在超基性岩中也是一种常见的现象。

2、辉石和角闪石这两类矿物性质上很相似,故常混淆,因此在这里一起叙述。

它们都是暗色柱状晶体,与橄榄石在颜色、晶形、节理和次生变化等方面不同。

前者颜色一般比较深,呈柱状晶体,有两组解理(110)和(110)发育。

辉石和角闪石的一般鉴别特征可归纳成下表:在岩浆岩中常见的普通辉石和普通角闪石,常常颜色均为深灰黑色至黑色,光泽亦很相似,这时形状和断面就比较重要,对标本要注意其断面交角,辉石近直角,而角闪石近于菱形,常常要在放大镜下仔细观察。

辉石类除了普通辉石外,在岩浆岩中还有斜方辉石,如古铜辉石、紫辉石等,与普通辉石不同的是如含铁少时,颜色较浅,为淡棕色或碎片状,有些带褐黄色,随着铁含量增多而颜色变深,为暗褐色至褐黑色。

另一种为少见的碱性辉石,呈针状、长柱状,两头尖呈箭头状,黑带绿色,这时注意不要把它误认为角闪石,可根据共生矿物产况来识别。

泥质岩的野外观察与描述1.颜色:常见灰白、灰绿、褐黄、紫红、黑等色.⑴影响因素:粘土含量和混入物成分;⑵据颜色判断粘土矿物和混入物成分:不含混入物:白色、灰白色含铁质氧化物:红色、紫红色含细分散黄铁矿或有机质:多呈黑色、黑灰色2.矿物成分:肉眼难以鉴定,因此只根据颜色、硬度、点酸起泡情况等判别混入物成分。

3。

结构:常见泥状结构、粉砂泥状结构、鲕状和豆状结构等。

野外鉴定依据: 泥状结构:具贝状断口、手捻有滑感、刀切面光滑平整。

粉砂泥状结构:断口粗糙、手捻有粗糙感、刀切面不光滑.砂泥状结构:则能肉眼分辨出碎屑颗粒。

4。

构造:水平层理、干裂、雨痕、页理(最常见,系成岩后生作用泥土矿物定向排列而致.页理发育的泥质岩称为页岩;页理不发育的泥质岩称为泥岩).5.生物化石:常含较多的生物化石,沿页理分布。

6.物理性质:注意断口、光泽、粘舌性、可塑性、以及吸水膨胀性等.7。

其他特征:岩层厚度、产状、与上下岩层的接触关系.8。

综合定名泥质岩的野外命名颜色+混入物成分+结构+页理发育情况如:黑色含粉砂质碳质页岩泥质岩描述举例1. 蒙脱石粘土岩:浅肉红色,泥状结构,块状构造。

硬度小,固结程度低,较疏松。

断口粗糙,略具滑感。

在水中易泡软并剧烈膨胀,膨胀后体积增大2~3倍。

含少量次生碳酸盐矿物和碎屑物质.2. 黄绿色粉砂质页岩:黄绿色,风化后呈褐黄色,粉砂泥状结构,页理发育,手捻有粗糙感,易破碎成碎片状,沿页理面有少量白云母分布,其他碎屑肉眼难以分辨。

碳酸盐岩的野外观察与描述(二)2.碳酸盐岩的命名野外碳酸盐岩命名时,以上述表中的名称作为基本名称,结合结构(粒度)特征进一步细分。

命名原则:颜色+层厚+特殊构造+颗粒类型(结构)+基本名特殊构造:为叠层构造、鸟眼构造、示底构造等化学构造如:浅灰色中层鸟眼状微晶白云岩如:灰黑色中厚层虫屑泥晶灰岩(三)碳酸盐岩野外观察描述的内容⑴颜色碳酸盐岩的颜色多为各种色调的灰色,色调的深浅主要与有机质含量有关.有机质含量高时,岩石可呈黑灰色或黑色;含铁质时可呈红或黄色;含泥质时多呈褐黄色。

三大岩类野外鉴定方法一、岩石的外观特征鉴定法岩石的外观特征是最直观的鉴定方法之一,通过观察岩石的颜色、纹理、构造等特征,可以初步判断其所属的岩石类别。

1.颜色:岩石的颜色通常与其中的矿物成分有关。

例如,黑色的岩石可能富含黑云母或其他含铁矿物,红色的岩石可能含有铁氧化物等。

2.纹理:岩石的纹理是指岩石中矿物颗粒的排列方式和大小。

例如,细粒岩石的颗粒较小且难以分辨,而粗粒岩石的颗粒较大且容易观察到。

3.构造:岩石的构造是指岩石中矿物的排列方式。

例如,层理结构是指岩石中呈层状排列的矿物,节理结构是指岩石中呈柱状或板状排列的断裂。

通过观察岩石的外观特征,可以初步判断其所属的岩石类别,但需要结合其他鉴定方法进行进一步确认。

二、矿物成分鉴定法岩石的矿物成分是鉴定岩石类别的重要依据,通过观察岩石中的矿物组成,可以确定岩石的种类。

1.裸眼观察:裸眼观察可以初步判断岩石中的主要矿物成分。

例如,含石英的岩石具有玻璃质光泽,含长石的岩石具有亮泽等。

2.显微镜观察:显微镜观察可以进一步确定岩石中的细微矿物成分。

通过观察矿物的晶体形态、颜色、折射率等特征,可以确定其所属的矿物种类。

3.X射线衍射分析:X射线衍射分析是一种精确鉴定岩石矿物成分的方法。

通过照射岩石样品,观察其所产生的X射线衍射图谱,可以确定岩石中所有的矿物成分。

通过矿物成分的鉴定,可以准确确定岩石的种类,进而推测其形成环境和地质历史。

三、化学分析鉴定法化学分析是一种精确鉴定岩石成分的方法,通过测定岩石中各种元素的含量,可以确定岩石的化学成分,进而确定其所属的岩石类别。

常用的化学分析方法有:1.荧光光谱分析:通过测定岩石样品所发射的荧光光谱,可以确定其所含元素的种类和含量。

2.X射线荧光光谱分析:通过照射岩石样品,观察其所产生的X射线荧光光谱,可以确定岩石中各种元素的含量。

3.质谱分析:通过将岩石样品进行离子化,然后在质谱仪中进行检测,可以得到岩石中各种元素的含量和同位素组成。

三大岩石的野外观察和描述以及鉴定特征三大岩石, 描述, 鉴定(一)岩浆岩的观察与描述对岩浆岩的观察,一般是观察其颜色、结构、构造、矿物成分及其含量,最后确定其岩石名称。

肉眼鉴定岩浆岩,首先看到的就是颜色。

颜色基本可以反映出岩石的成分和性质。

对岩浆岩进行肉眼鉴定:第一步是要依据其颜色大致定出属于何种岩类。

比如,若是浅色,一般为酸性岩(花岗岩类)或中性岩(正长岩类);若是深色,一般为基性岩或超基性岩。

由酸性岩到基性岩,深色矿物的含量逐渐增多,岩石的颜色也就由浅到深。

同时还要注意区别岩石新鲜面的颜色和风化后的颜色。

还可根据其中暗色矿物与浅色矿物的相对含量来进行描述,如暗色矿物含量超过60%者为暗色岩,在30—60%者为中色岩,在30%以下者为浅色岩。

第二步是观察岩浆岩的结构与构造。

据此,便可区分出是属深成岩类、浅成岩类或是喷出岩类。

根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质和玻璃质等结构。

不仅要对全晶质的结构区分出显晶质或隐晶质结构,还要对其中的显晶质结构岩石按其矿物颗粒大小,进一步细分出等粒、不等粒、粗粒或细粒等结构。

对具有斑状结构的岩石要描述斑晶成分、基质的成分及结晶程度。

假如岩石中矿物颗粒大,呈等粒状、似斑状结构,则属深成岩类;假如矿物颗粒微细致密,呈隐晶质、玻璃质结构,则一般皆属喷出岩类;假如岩石中矿物为细粒及斑状结构,即介于上述两者之间,属于浅成岩类。

观察岩石中矿物有无定向排列,进而就能推断岩石的形成环境,含挥发组分多少以及岩浆流动的方向。

若无定向排列称之为块状构造;若有定向排列,则可能是流纹构造、气孔构造或条带状构造。

深成岩、浅成岩大多是块状构造;喷出岩则为流纹构造和气孔构造等。

对于岩石中有规律排列的长柱状矿物、气孔捕虏体等均要观测其方向。

对于那些在接触面上有规则排列的片状矿物,要描述其组成成分,并测其产状要素。

第三步是观察岩浆岩的矿物成分。

矿物成分是岩石定名最重要的依据。

岩浆岩类别是根据SiO2含量百分比确定的,而SiO2含量可在岩石矿物成分上反映出来。

工程地质钻探的岩石鉴定和描述工程地质钻探的岩心鉴定和描述工程地质钻探的岩心鉴定和描述一、土的分类(一)土的定名――按《铁路工程岩土分类标准》(tb10077-2001)继续执行1.漂石(块石)土:粒径大于20cm的颗粒超过总质量的50%2.卵石(碎石)土:粒径大于6cm的颗粒超过总质量的50%3.粗圆砾(角砾)土:粒径大于20mm的颗粒超过总质量的50%4.细圆砾(角砾)土:粒径大于2mm的颗粒超过总质量的50%5.砾砂土:粒径大于2mm的颗粒占总质量的25-50%6.粗砂土:粒径大于0.5mm的颗粒超过总质量的50%7.中砂土:粒径大于0.25mm的颗粒超过总质量的50%8.细砂土:粒径大于0.075mm 的颗粒超过总质量的85%9.粉砂土:粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的50%10.粉土:塑性指数等同于或大于10,且粒径大于0.075mm的颗粒的质量不少于全部质量的50%11.粉质黏土:粉粒小于黏粒,塑性指数10-1712.黏土:主要由黏粒组成,塑性指数大于17备注:更名时应根据颗粒级分体式,由小至大,以最先合乎者确认。

(二)、黏性土的分类及野外辨别1.黏土:极细的均匀土块,搓捻无砂感,黏塑滑腻,易搓成细于0.5mm的长条2.粉质黏土:无均质感,揉搓时存有砂感,塑性,强NaCl,能够面团比黏土较粗的短土条3.粉土:存有干面似的感觉,砂粒太少,粉粒多,干燥时呈圆形流体状,无法面团土条、土球(三)、土的干燥程度的分割1、黏性土――含粉质黏土、黏土,分为坚硬、硬塑、软塑、流塑状态名称柔软硬塑软塑流塑粉质黏土扰动后一般不能捏成团,用锤击和手压土块易碎开,il<0不能捏成饼,手捏压不易见手指印,易成碎块和粉末il=0-0.5能捏成饼,手指轻压可见手印,手捏稍有出水il=0.5-1.0手捏表层出水,手上有明显湿印,土体坍流成扁圆形il>1.0黏土不能捏成饼,il<0能捏成饼,边上多裂口il=0-0.5两手相压成饼状,粘于手掌,掌中有湿印il=0.5-1.0手捏粘于手上,il>1.0塑性状态标准科孔大锤数n(箭/30cm)柔软n>32软塑8<n≤32软塑2<n≤8流塑n≤22、砂性土――含漂(块)石土、卵(碎)石土、圆砾(角砾)土、砂土,分为稍湿、潮湿及饱和稍湿―呈松散状,手摸时感到潮,饱和度sr?50%潮湿―手捏时手上有湿印,sr=50-80%饱和状态―空隙中的水可以民主自由流入(地下水位以下),sr>80%3、粉土干燥程度的分割稍烫―天然含水率w<20%干燥―天然含水率w=20-30%饱和状态―天然含水率w>30%(五)、土的密实程度的划分及在钻孔中的反映密实程度标准贯入锤击数n(击/30cm)密实n>30中密15<n≤30稍密10<n≤15松散n≤10(1)碎石类土及砂类土分成规整、中密、稍墨、单薄四类1.密实―钻进困难,给进震动厉害,孔内响动大,孔壁稳定,不易坍垮。

50岩石的野外描述及常见构造几种常见岩石的辨别和描述(野外编录)三种常见的岩;1.花岗岩是分布最广的深成侵入岩;2.橄榄岩侵入岩的一种;3.玄武岩一种分布最广的喷出岩;(沉积岩)又叫“水成岩”;1.砾岩一种颗粒直径大于2毫米的卵石、砾石等岩石;2.砂岩颗粒直径为0.1~2毫米的砂粒胶结而成的;3.页岩由各种黏土经压紧和胶结而成的岩石;4.石灰岩俗称“青石”,是一种在海、湖盆地中生成;变几种常见岩石的辨别和描述(野外编录三种常见的岩浆岩:1.花岗岩是分布最广的深成侵入岩。

主要矿物成分是石英、长石和黑云母,颜色较浅,以灰白色和肉红色最为常见,具有等粒状和块状构造。

花岗岩既美观抗压强度又高,是优质建筑材料。

(酸性岩)2.橄榄岩侵入岩的一种。

主要矿物成分是橄榄石及辉石,深绿色或绿黑色,比重大,粒状结构。

是铂及铬矿的惟一母岩,镍、金刚石、石棉、菱铁矿、滑石等也同这类岩石有关。

(超基性岩)3.玄武岩一种分布最广的喷出岩。

矿物成分以斜长石、辉石为主,黑色或灰黑色,具有气孔构造和杏仁状构造,玄武岩本身可用作优良耐磨的铸石原料。

(沉积岩) 又叫“水成岩”。

是在常温常压条件下岩石遭受风化作用的破坏产物,或生物作用和火山作用的产物,经过长时间的日晒、雨淋、风吹、浪打,会逐渐破碎成为砂砾或泥土。

在风、流水、冰川、海浪等外力作用下,这些破碎的物质又被搬运到湖泊、海洋等低洼地区堆积或沉积下来,形成沉积物。

随着时间的推移,沉积物越来越厚,压力越来越大,于是空隙逐渐缩小,水分逐渐排出,再加上可溶物的胶结作用,沉积物便慢慢固结而成岩石,这就是沉积岩。

沉积岩分布极广,占陆地面积的75%,是构成地壳表层的主要岩石。

四种常见的沉积岩:1.砾岩一种颗粒直径大于2毫米的卵石、砾石等岩石和矿物胶结而成的岩石,多呈厚层块状,层理不明显,其中砾石的排列有一定的规律性。

2.砂岩颗粒直径为0.1~2毫米的砂粒胶结而成的岩石。

分布很广,主要成分是石英、长石等,颜色常为白色、灰色、淡红色和黄色。