轻拂城墙面纱—中国古城墙研究概况

- 格式:pdf

- 大小:882.91 KB

- 文档页数:4

中国古代城市城墙史研究综述中国古代城市城墙史研究综述摘要:总体上看,中国古代城市城墙史研究的专著不多,成果相对较少。

从考古学、建筑史角度的城墙史研究,主要关注古代城墙的起源、古代城市的形制、规模、布局等问题;由城市历史地理学视角的城墙史研究,侧重于探讨古代城市的空间形态等问题;政治史、军事史领域的城墙史研究重点考察了历代筑城、边城的修筑及边防政策等问题。

关键词:城墙;城墙史研究;筑城活动城墙是中国古代城市的重要标志,是古代城市建设、科技开展水平、重大历史事件及社会生活等方面的实物见证。

关于古城墙的研究与探讨,早在1950年梁思成先生就写成了“关于北京城墙存废问题的讨论〞,发表在《新建设》第2卷第6期,对保与拆正反两种意见提出探讨。

就当时的历史背景和政治气候下,“拆〞无疑是主导意见,梁思成先生反而成为另类人物。

与此相对应的是有关古城墙的研究也几乎是空白。

对古城墙的研究出现在改革开放以后,特别是19世纪80年代中后期开始,随着规划理念的改变和对历史建筑的重视,对古城墙及其保护方面的专著和论文才逐渐增多。

然而尽管这些史学著作逐渐增多,但着重探讨城墙问题,将城墙本身作为考察中心的研究成果实不多见,并且大多拘泥于传统的考古学历史地理学视角。

①放宽视野来看,在建筑史、军事史及政治史等领域中,将城墙、筑城活动和城墙文化作为关注点的研究成果很多,研究者的学科背景不同,有关于城墙史的问题意识也不一样,本文的主旨是将这些成果相互参证,取长补短,希望能对以后的城墙史研究有所帮助。

一、从考古学、建筑史角度对中国古代城墙史的研究从考古学、建筑史的角度开展的城墙史研究,一般都利用了大量的考古资料。

受资料来源的限制,这方面的城墙史研究多集中于唐代以前,而宋元以后的成果略显缺乏。

②这方面的城墙史研究专著较为稀缺。

张奴寰的《中国城池史》〔百花文艺出版社 2003年版〕,通过介绍中国古代不同时期的一些典型城池,描述了中国古代城池的的开展脉络;对城墙、城门、城市布局等中国古代城市的各个方面作了简要介绍。

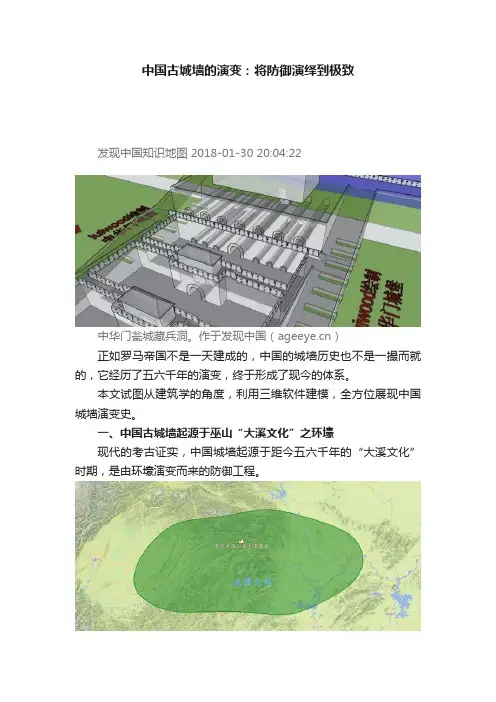

中国古城墙的演变:将防御演绎到极致发现中国知识地图2018-01-30 20:04:22中华门瓮城藏兵洞。

作于发现中国()正如罗马帝国不是一天建成的,中国的城墙历史也不是一撮而就的,它经历了五六千年的演变,终于形成了现今的体系。

本文试图从建筑学的角度,利用三维软件建模,全方位展现中国城墙演变史。

一、中国古城墙起源于巫山“大溪文化”之环壕现代的考古证实,中国城墙起源于距今五六千年的“大溪文化”时期,是由环壕演变而来的防御工程。

“大溪文化”区域大溪文化因重庆巫山县大溪遗址而得名,主要集中在长江中游西段的两岸,自然条件优越,农业生产和手工业都较发达。

大多数先民主要从事稻作农业生产,这给了城池发展提供一个必要条件,即大多数人长期稳定定居一处,有必要且有充足的人力物力来从事建设。

古代定居示意图古人一般会选择平原或者低矮的丘岗台地上建城,如图,我们以最典型的平原建城为例,从建筑角度,分析城墙的演变。

在图中,左侧是经过平整的平原,右侧是定居后的格局。

在这里,我们把房屋、水井、陶窑和其它生活设施简化,统一用小屋替代,以便更直观了解环壕的格局。

定居点最早的环壕视图定居以后,为了防御野兽袭击,同时也便于排水,古人在定居点周围一圈挖出环壕,如图,左侧是理想化的环壕。

由于挖沟挖出大量掘土,而这些土又无法轻易运出,于是古人直接就近堆于壕沟内侧。

这样既省时省力,又加高加强了壕沟内侧,提高环壕的防御性能。

如图,右侧是壕沟内侧加高的环壕,下图是壕沟剖视图。

古代环壕剖视图近年来的考古也证实了这个推测,很多遗址壕沟内侧比外侧高一米以上。

随着生产力的发展,环壕越做越大,单纯的挖土、堆土已经不能满足需求。

如图,由于是堆土,土坡角度不能太大。

即使挖几倍的土方,由于几何关系,内侧高度也不会成比例提高,这时人们开始摸索新的工艺来筑城。

二、北方版筑夯土墙,南方从土坯到砖石抗击火器在山东章丘龙山文化遗址,发现了4000年前的版筑墙体。

版筑是古代修建土制墙体的常用技术,在两边固定木板,将土倒入填满,用杵捣坚实,成为墙体。

西安城墙调研报告调研背景西安城墙是世界上唯一保存完整、具有完整城垣、城门、护城河和基座的城市防御工事。

为了更好地了解西安城墙的传承情况和保护现状,我们对西安城墙进行了调研。

调研方法我们采用的方法主要包括实地调查和文献研究。

实地调查通过实地观察,并与一些当地居民进行采访,以获取更真实的信息。

文献研究主要通过查阅相关资料,包括历史文献、城墙修建和保护的规划文件等。

调研结果城墙的保护情况通过实地调研我们发现,西安城墙整体保护相对较好。

城墙上的燕尾墙、卷云门、吊桥等建筑物基本上保持原貌,并在一定程度上修复和维护。

部分城墙保护区域很干净整洁,有专门的保洁人员负责清理,游客参观时也需佩戴塑料袋套鞋。

然而,也有少数地方出现了一些老化、倒塌和缺损的现象。

城墙的传承情况西安城墙作为中国古代城市建筑的杰出代表,具有重要的历史、文化和艺术价值。

在文化传承方面,西安城墙通过维修和保护,以及对历史文化的弘扬和宣传,使更多的人了解和认识到其重要性。

许多当地居民也积极参与到城墙的保护和传承中,通过演出、展览、讲座等方式推广城墙文化。

城墙的旅游价值西安城墙作为旅游景点吸引了大量的游客。

游客可以步行、骑行或乘坐环城电动车沿着城墙进行参观,感受古代城市的宏伟和壮丽。

城墙周边也建设了一些特色小吃和纪念品店,为游客提供更多的选择。

保护问题和建议在调研中我们也发现了一些城墙保护存在的问题。

首先,一些地方的保护措施不够完善,导致城墙的老化和倒塌现象。

其次,城墙周边的商业化开发也存在一些问题,过度商业化可能会破坏城墙的原始风貌和历史氛围。

针对这些问题,我们建议加大城墙的保护力度,加强维修和监管工作,并制定更加严格的保护规定,合理规划周边的商业布局。

总结通过本次调研,我们对西安城墙的保护和传承情况有了更深入的了解。

西安城墙不仅是一道城市的屏障,也是中国传统文化的重要载体。

我们希望通过保护和传承工作,能够让更多的人了解和认识到西安城墙的价值,并为后代留下一份宝贵的历史文化遗产。

中国古代城市城墙史研究综述成一农(中国社会科学院历史研究所北京l00732)中国史动态2007年第1期无论是城市史研究还是城市历史地理研究都或多或少的都会涉及到城墙的问题,如对中国古代城乡差别的研究、城市起源的研究、宋代城市扩展的研究、中国古代城市规模的研究等等。

但是就研究成果来看,对于中国古代城墙史的研究无论是著作还是论文数量都相对较少,研究的视角主要集中在以下几个方面:一、城墙起源的研究国内学界一般认为中国古代城墙起源于原来聚落周围挖掘的壕沟,主要是出于军事防御的需要(如许宏:《先秦城市考古学研究》,北京燕山出版社2000年版;钱耀鹏:《略论史前时期的环壕聚落》,载《考古文物研究——纪念西北大学考古专业成立四十周年文集》,三秦出版社1996年版;马世之:《中国史前古城》,湖北教育出版社2003年版;杜瑜:《中国古代城市的起源与发展》,《中国史研究11985年第l期)。

但是自美国城市建筑史和城市规划学家刘易斯芒福德(Lewis Mumford)在《城市发展史——起源、演变和前景》(The City in History,中国建筑工业出版社1989年版)中提出“城墙最初的用途很可能是宗教性质的,为了标明圣界(temenos)的范围,或是为了避邪,而不是防御敌人”之后,国内外有些学者也认为中国古代城墙的起源可能与宗教有关。

如l971年,美国芝加哥大学历史系的鲍尔惠特利(Paul Wheatley)在《四方之极》(The Pivot of the Four Quarters,Aldine Publishing Company,Chica90,1971)这部书中提出,早期中国城市的起源不是市场、城堡,而是在礼仪中心的基础上最先兴起的。

再如段渝《巴蜀古代城市的起源、结构和网络体系》(《历史研究》l993年第l期)认为四川广汉三星堆古城的形制根本不可能适用于战争防御,同时从当地地形来看,城墙也难以起到防洪堤坝的作用,因此他认为三星堆城墙是具有宗教礼仪性质和神权象征性的建筑。

中国古代城墙保护研究综述作者:董勇军王英泽邢燕燕来源:《新西部下半月》2015年第09期【摘要】文章对近年来关于中国古代城墙保护研究的文章进行了综述:第一,阐述对古代城墙保护的意义;第二,古城墙保护的现状;第三,关于古代城墙的保护措施与开发利用。

同时,指出中国古代城墙保护研究中的欠缺。

【关键词】城墙;保护近年来各地区各时代的城墙都遭到或多或少的破坏,因此,政府和文物界呼吁人们要保护古城墙,同时采取了一定的措施并取得了一些成果,如对于西安、南京、平遥等古城墙的保护就取得了可喜的成绩。

但是,就目前研究状况来看,对于中国古代城墙保护的论文相对较少,研究的视角主要集中在以下几个方面:一、古代城墙保护的意义林春先生的《论南京城墙的保护》(《江苏地方志》2006年第三期)一文中,作者在叙述南京城墙建设的过程中,最终概括了城墙的三大特点为:一是打破城墙建造史上方形或矩形的规矩,而是依山傍水,“控岗拢之脊,扼江湖之险”,成为大规则的多边形;二是南京城墙的城砖大多数有文字,即“砖铭文”,它传递了重要的历史信息;三是“高监甲于海内”,把南京城墙与北京、西安、巴黎等地城墙比较,证明它是群城之冠。

作者还指出南京城墙担负着新的历史使命,成为南京市一份独特的具有重要文物价值、文化价值和社会价值的资源;南京城墙还是极好的爱国主义教育基地,它昭示后人居安思危、莫忘国耻;南京城墙也是接待内外宾的重要窗口。

作者充分说明了南京城墙的历史地位和重要意义。

此外,在朱明松先生的《扬州唐子城城墙遗址的保护现状与思考》(《文物保护》2003年)一文中,作者纵观了扬州自春秋战国吴王夫差“开邗沟,筑邗城”,历经汉、六朝、隋、唐,明清至今的2400多年的发展历史,指出扬州唐子城遗址的历史价值已引起了国内外学者、考古界和国家文物部门的高度重视。

1996年,国务院指定公布扬州城遗址(隋—宋)为全国重点文物保护单位。

作者在文中充分肯定了扬州唐子城城墙的重要历史地位和重大价值。

家乡的古城墙见证历史沧桑家乡有一道古老而壮丽的城墙,它像一条巨龙蜿蜒穿越整个城市,静默地诉说着家乡的历史沧桑。

每当我走在城墙上,眺望着四周的景色,仿佛穿越了时空,感受到了家乡的丰厚底蕴和多姿面貌。

城墙建于明代,通体采用青石砌筑而成,高大而坚实。

以前,城墙起到了防御的作用,守卫着整个城市的安全。

如今,随着时代的发展和城市的扩张,城墙的防御功能不再被需要,而成为了一道亮丽的风景线。

首先,让我们站在城墙上眺望远方。

从城墙上俯瞰,家乡的古城宛如一幅精美的画卷展现在我的眼前。

繁华的街道、错综复杂的胡同、古老的建筑,构成了一幅浓墨重彩的城市画卷。

古城墙在这个画卷中起到了独特的点睛之笔,为整个城市增添了一抹古朴而高贵的气息。

城墙为家乡注入了浓厚的历史色彩。

在城墙上,我可以看到许多古老的城门和瞭望塔。

这些古老的建筑物见证了家乡的繁华与沧桑、兴衰与复兴。

它们曾经是古代贸易的重要通道,是文化交流的桥梁,也是军事防御的堡垒。

每一座城门都承载着家乡人民的希望和憧憬,它们见证了过去的辉煌,也迎接着未来的挑战。

城墙的存在也让我想起了家乡曾经发生的故事。

在城墙下,老一辈的人们聚在一起讲述着关于战争、革命和改革开放的故事。

他们用淳朴的语言、真挚的情感让我了解到,家乡的发展和进步并不是一帆风顺的,而是经历了无数次的风雨洗礼和艰辛付出。

城墙见证了这一切,也见证了家乡人民的坚韧和勇敢。

此外,城墙也是一座文化的瑰宝。

在城墙的内外,分布着许多古老而精致的庙宇、园林和艺术馆。

这些文化遗址和艺术品丰富了家乡的文化底蕴,展示了家乡的独特之处。

城墙作为文化的载体,承载着家乡人民的文化自信和自豪感。

家乡的古城墙是历史的见证者,也是我们的骄傲。

它不仅仅是一道景点,更是一段历史的记忆,一部家乡的百科全书。

每一次走在城墙上,我都能感受到家乡文化的魅力和深厚底蕴,这让我更加热爱家乡,更加自豪地向别人介绍家乡的美丽和灿烂。

在未来,我希望家乡的古城墙能够得到更好的保护和传承。

明城墙详细介绍第一篇:明城墙详细介绍明西安城墙导游词首先我们参观的是有壮阔气势的明城墙。

我们眼前的城墙是明时的。

明太祖朱元璋认为“如江山永固,非深沟高垒,内储外备,不能为安。

”于是从明洪武三年(公元1370年)下诏修城开始动工,历时8年完工,是在隋唐京城的皇城基础上,向东、向北各扩建了4分之1上修筑而成的,形成了今天的城墙。

现在我们看到的城墙是一个东西长,南北短的长方形,周长13.79公里,面积11.5平方公里。

是一个功能设计周密,形制宏伟的军事防御设施。

下来我给大家分别将城墙各部分的建筑构造既城防作用一一作以介绍:首先我们看见的是护城河,也叫“城壕”,它是阻止敌人进攻的第一道防线。

横跨护城河上唯一的通道就是我们眼前的的吊桥。

吊桥在过去由守护城门士兵掌管,他们听从“晨钟暮鼓”的指挥定时升降。

一旦有战事来临,吊桥就被高高生起,整个城市就成为一个封闭的战斗堡垒。

刚才有朋友问在那里控制吊桥,这也就是我们下面要来参观的城门,上面是闸楼,即控制吊桥升降之处。

城门是防御设施相当重要的一个环节,那么现在请大家跟随我进入城门,来了解城墙的另外一个组成部分。

事实上完善的城门是由闸楼、箭楼、正楼组成。

我们看到的最外面的就是有闸楼,它最主要的作用就是控制吊桥的升降,并且也具有夜间打更的作用。

闸楼是两层悬山式结构,虽然形式十分简洁,但有着举足轻重的作用。

这是城市的二道防线。

前面能看到的那座建筑是箭楼。

箭楼共有箭窗66孔,形成了一个扇型的攻击面,士兵可凭窗居高临下杀伤敌人。

在闸楼与箭楼之间,形成的半月形的空间,我们叫做瓮城。

它的作用在于如果敌人攻入城门后,进入瓮城,这时会受到瓮城上4面居高临下的攻击,犹如瓮中捉鳖。

我们所能看见对面的建筑是正楼,正楼是城墙最里层的建筑。

正楼建筑形式为重檐歇山式,是主将战时坐镇指挥守城的指挥所。

高大的城门,城门是敌我双方交战的薄弱环节,也是统治者苦心经营的防御重点。

明代修筑城墙时,十分重视城门的防御功能。

城墙调研报告(共3篇)城墙调研报告(共3篇)第1篇明城墙遗址公园调研报告应急避难场所调研报告21117陈未21118袁永健前言伴随着现在全球气候的变化,灾难和我们每个人的距离并不是遥不可及,无论是印尼海啸,还是5月12日的汶川地震,抑或是日本8.8级特大地震,丧命于其中的人数不胜数,在这巨大的灾难背后,有多少双亲人的眼睛在伤心的流着那不可名状的眼泪,有多少家庭因为灾难支离破碎,父母失子心切,夫妻阴阳相隔,又有多少个无辜的生命被灾难的魔爪无情的带走,在每一次灾难来临的时候,都会给人类带来无比沉重的损失.付出惨痛的代价。

在无情的灾难的面前,生命的弱小和脆弱,是你们无法想象的,冷酷无情的灾难一次又一次的向我们传达着一次又一次的噩耗,面对这样巨大的灾难,你,我,或者他,甚至全人类都束手无策但是,我们唯一能做的仅仅是让这样的损失降到最低。

这就是本次报告的初衷,作为一个现代化城市,全中国的政治.经济.文化三维一体的中心,又是一座历史悠久,文化底蕴深厚的古城,我们怎样去保护我们的家园,怎样让这五千年传承不断的文化继续流传下去,让我们中华文明,乃至世界全人类的文明在面对可怕的灾难的时候,并不会让悲剧在我们的家园上演,由此,便是应急避难场所的由来。

编者应急避难场所之一明城墙遗址公园历史上明城墙全长40公里,始建于明永乐17年(公元1419年),距今已有580多年的历史。

现存的崇文门至城东南角楼一线的城墙遗址全长1.5公里,是原__内城城垣的组成部分,是仅存的一段,也是__城的标志。

其城东南角楼是全国仅存的规模最大的城垣转角角楼,始建于明代正统元年(公元1436年),是全国重点文物保护单位。

说到城墙,那着实应该说说城墙的由来,城墙是中国古代城市传统防御设施。

我们在距今6000年前的半坡遗址看到,半坡人在居住地周围挖掘深沟,以提防野兽和外部落的袭击。

如果把半坡村落视为城市的最初萌芽,深沟也就是当时相当于城墙的设施。

待到人们发明筑墙技术后,城墙自然伴随城市同时诞生,成为古代城市的显著标志了。

浅谈中国古代城墙的建筑构造与发展作者:唐柯王玮来源:《艺术科技》2021年第04期摘要:城墙作为历史的无声见证者,是丰富多彩的古老社会的记忆,是绚丽多姿的古老文化的符号,其拥有旺盛的生命力,带有特殊的军事战争意义和审美文化价值。

本文通过对中国古代城墙建筑结构的分析,探究城墙在几千年历史长河中的不断发展。

城墙的构造依附城市,因城市的不同而各异。

城墙的演变与发展见证了古中国的兴衰蜕变。

关键词:中国城墙;功能构造;建筑结构中图分类号:TU-092 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)04-0-021 起源传说在上古时代,神农帝、黄帝就开始在城市周围修建障碍性建筑。

根据记载,城墙的起源大致可以追溯到殷商朝代。

在那个时候的农耕社会,人们为了应付外来战争和山间野兽,使用泥土、黄沙、砖块和木头等常见的材料,在自己生活的地域周围建造障碍性建筑物,许多豪门府邸同样建造了院墙。

这些建筑在起到保护安全作用的同时,也可以合理有效地划分生活功能区域。

恩格斯在《家庭、私有制和国家起源》中说,用石墙壁、城楼等围绕着的城市,已经成了部落或者联盟中心,墙壁并非无敌,而它们的城楼早已耸入文明时代。

正如其所说,原始社会的瓦解和奴隶社会的不断进化,使一定区域内的物产增加,人们便把家园围住,形成生活与防卫一体的“城堡”,成为早期的“城邦”。

人们从流动的狩猎生活转向农业活动,有了居住的地域。

但要想安居乐业,必须有一个安全稳定的生存环境。

于是在山沟险峻的启发下,人们渐渐懂得要在自己的居住范围建起保护设施,截断野兽的路径和袭击,这便是简陋的保卫防御系统。

考古发掘证实,在新石器时代的遗址中多建有此种防御系统。

陕西西安的半坡村遗迹上就发掘出了一条围绕在居住区域外部的护卫沟渠,在内蒙古赤峰市东八家石城遗址周围也留存了一段天然石筑墙壁。

这些实例都表明了古代的防御系统不具备很大的军事目的,其重点是防御野兽蛇虫。

而早期保卫防御系统形成的另一个重要原因是人们通常在平原或河谷地区安家建业,其地域形势决定了大部分都水源充足,以至于有时会遭遇洪水的侵袭。

随着社会的发展,历史的痕迹逐渐被现代化所掩盖,而古城墙作为历史的见证,承载着丰富的文化内涵和深厚的民族情感。

在这个暑假,我有幸参加了“古城墙保护与传承”的社会实践活动,通过实地考察、访谈学习,对古城墙有了更加深刻的认识。

以下是我对这次社会实践的总结和感悟。

一、实践背景我国古城墙历史悠久,分布广泛,是中华民族的宝贵文化遗产。

然而,随着城市建设的快速发展,许多古城墙面临着被拆除、破坏的困境。

为了弘扬传统文化,保护历史遗产,提高人们对古城墙保护的认识,我们团队开展了此次暑期社会实践。

二、实践内容1. 实地考察我们团队先后走访了西安、北京、南京等地的古城墙,实地观察古城墙的现状,了解其历史背景和保护措施。

通过观察,我们发现古城墙在风雨侵蚀、人为破坏等因素的影响下,许多地方已经出现了不同程度的损坏。

2. 访谈学习我们团队邀请了古城墙保护专家、历史学者、当地居民等,进行了深入的访谈。

通过访谈,我们了解到古城墙在历史、文化、经济等方面的重要价值,以及当前古城墙保护工作中存在的问题和挑战。

3. 宣传推广为了提高公众对古城墙保护的认识,我们团队制作了宣传海报、短视频等,通过网络、社区等多种渠道进行推广。

同时,我们还组织了古城墙知识讲座、亲子活动等,让更多的人了解古城墙,关注古城墙保护。

三、实践成果1. 提高认识通过此次实践,我们团队对古城墙的保护与传承有了更加深刻的认识。

我们了解到,古城墙不仅是历史的见证,更是中华民族精神的象征。

保护古城墙,就是保护我们的历史和文化。

2. 增强能力在实践过程中,我们团队学会了如何进行实地考察、访谈学习、宣传推广等工作。

这些能力的提升,对我们今后的学习和工作具有重要意义。

3. 拓宽视野此次实践让我们走出课堂,走进社会,拓宽了我们的视野。

我们认识到,保护古城墙需要政府、社会、个人等多方面的共同努力。

四、实践感悟1. 保护古城墙,传承历史文化古城墙是中华民族的宝贵文化遗产,保护古城墙就是保护我们的历史文化。

古代城墙的基本结构及功能古代城墙,这可不是什么普通的墙壁,绝对是一个威风凛凛的“老大”。

你想想,它可比咱们家里的围墙强大多了,墙不高也不厚,估计小猫都能跳过去。

古代城墙那可真的是大有来头,绝对是当时防卫的“核心力量”,也可以说是古代城市的“生命线”。

要知道,这不单单是为了防止敌人入侵,更是一种象征,一个城市的面子。

只要城墙在,整个城市就稳得像是背靠着大山,谁敢轻易挑衅?要说这城墙的结构吧,其实它也不是那么简单的“堆土成墙”那么草率,哎呀,真得好好给它梳理梳理。

这些城墙的底部一般都非常宽,像个大底盘,一层一层的像是豆腐干,硬硬的,层次分明。

它不但得结实,还得耐打。

就好比咱们现在盖房子,不光要抗风抗雨,还得抗震,古代的城墙嘛,差不多也是这个意思,城墙的底部越宽,越能保证稳定性,防止被轻易推倒。

随着高度慢慢递增,墙面也越来越薄,形成一个向上收的形状,像不像咱们喝过的瓶装可乐?城墙的上面通常是修整得非常平整的,特别适合站哨,士兵可以在那里来个“千里眼”,看得又远又清楚。

说到城墙的材质嘛,那可是五花八门,地理条件好的地方可能用石头,土地肥沃的地方用土砖,或者就是直接用夯土(用脚踩实的土)做。

每个地方都根据自身的情况,发挥出了最大的智慧。

用土做的墙,像咱们农村的老土坯房,越是干旱的地方,墙体越厚;石头做的,那就得有技术了,啥时候堆,啥时候压,啥时候砌,精细得很,毕竟也不能让敌人看到城墙的漏洞,顺着就破了。

这些城墙真的是得经过一番精心打造,不是随便谁都能在墙上涂几笔就能搞定的。

咱们常说“防人之心不可无”,这城墙的设计可真是处处留心。

除了普通的实心墙外,有些地方还设计了敌人根本看不见的“暗道”和“陷阱”。

你以为它只是死板的墙?错!城墙的每一块砖,每一寸地面,都是经过深思熟虑的,给敌人设下了无数的“套”。

如果敌人想靠近城墙,那得掂量掂量自己有没有命。

好比那些精致的城门楼,它们的结构可都隐藏了很大一部分玄机。

门楼不是为了让你坐享其成的哦,里面往往藏着箭楼、哨塔、和防御设施,一旦敌人靠近,就会迎头痛击,让人防不胜防。

古城墙文化知识有哪些古城墙文化作为我国长城文化的重要组成部分,以其独特的人文气息、历史沉淀和建筑风格而备受瞩目。

在我国古城墙文化中,不仅有众多具有历史价值的古城墙景区,还有丰富的历史文化知识。

现在,我们就来一起了解下古城墙文化知识有哪些。

一、古城墙的起源古城墙起源于远古时期,为了保护自己和家人免受野兽的侵袭,人们开始使用木柴、土块等简单的材料建造简陋的围墙,后来发展到利用石头、黏土和砖石等材料建造城墙,使城市与城市之间形成独立的防御系统。

二、古城墙的交通古城墙还有一种重要的交通方式,那就是它内部的马道。

古代城墙是用来防止侵略者入侵的,高大的城墙让敌人兵器难以攻破,而城墙内的马道则可以供国内军人快速穿梭,它是国家军事的重要保障。

三、古城墙的建筑风格中国的古城墙拥有多种不同的建筑风格,如明清式、西洋式等,其中以明清式为最常见的,它体现了我国建筑文化的精髓,而且具有古朴典雅的特点。

四、古城墙的历史文化古城墙不仅具有建筑价值,还具有历史文化价值。

古代城墙是一个城市的象征,它把城市分成内城和外城,为城市的治安提供了一个很好的保障。

古城墙也见证了一个城市的发展历程,它不但是城市的保卫者,而且是这个城市文化的传承者。

五、古城墙的现状随着社会的发展和城市的扩张,许多古城墙景区已被遗忘或者逐渐消失。

我们应该加强古城墙的保护和修复,使其得到更好的发展,为保护中华文化的传承做出贡献。

六、重要古城墙景区现在,国内外有众多知名古城墙景区,如西安城墙、南京城墙、澳门城墙、阿克苏城墙等。

这些古城墙景区都具有很大的历史价值和人文魅力,在保护好的情况下,也成为了热门旅游景点。

以上是我国古城墙文化知识的一些介绍,我们需要认识到它对我们文化传承的重要性,更需要去了解它并尽量去保护它。

希望我们可以共同努力,让这些历史遗迹得到更好的保护和传承,为弘扬中华文化做出我们应有的努力。

古代城墙的形态特征最近又仔细研究了下古代城墙的形态特征,发现了不少有趣的地方呢。

先说说高度吧。

古代城墙的高度那可是很有讲究的。

有的城墙高得呀,就像巨人一样耸立着。

我就观察过西安的古城墙,那高度站在下面抬头看,感觉就像一座小山似的压在你面前。

我还在想呢,这么高的城墙,古代人是怎么建造起来的啊。

这高度应该是为了防御敌人的进攻,高了敌人爬起来就困难多了。

不过也有些城墙高度看起来不是那么统一,这就让我有点困惑了。

让我想想这个特征,我猜可能是因为不同地段的防御需求不一样吧。

比如靠近河流或者山谷这些天然屏障的地方,城墙是不是就不用建那么高了呢?这种感觉就像是你在院子里围篱笆,如果一边靠着墙,那这边的篱笆可能就不用那么高一个道理。

再说城墙的厚度。

哇,那城墙厚得超乎想象。

简直就像一块超级大的面包片,而且是很厚很厚的那种。

你想啊,厚城墙多结实。

就拿南京的古城墙来说,感觉城墙上面都能并排走好几匹马呢。

这样的厚度肯定是为了抵御敌军的冲撞啦,像攻城槌那种大家伙撞过来,得有足够厚的城墙才能抗得住啊。

我还在想,这么厚的城墙里面是不是也有什么巧妙的构造呢?有时候我就怀疑自己是不是看错了,我看到有些城墙似乎是分层的,但这个我不确定,也许是用来加固的呢。

城墙的形状也很有特点。

大部分城墙都是长长的封闭形状,围起来就像一个超级大的框框。

这就像是给城市围上了一个大保护圈一样。

但又不是简单的长方形或者正方形,有些地方会有突出的角楼或者瓮城。

这个瓮城就很有趣,感觉就像在大圈套小圈设陷阱似的。

要是敌人傻乎乎地冲进去,两边城墙一关,就成了瓮中之鳖啦。

我观察的时候就在想,古人怎么这么聪明啊。

古代城墙的墙面也值得说一说。

有些城墙的墙面是很平整光滑的,这样可能是为了阻止敌人攀爬。

但也有些城墙上会有一些突出或者凹陷的地方,不知道是不是岁月侵蚀的结果呢。

我仔细看的时候,发现有的城墙石头上还有一些小孔,不知道这些小孔是做什么用的。

是原来建筑的时候留下的工艺孔,还是后来用于什么特殊功能呢?这可真让我疑惑。

古城墙简介作文《古城墙简介》一古城墙就像一位无声的历史老人,默默地守护着一方土地。

咱先说我熟悉的西安城墙吧。

这西安城墙那可是相当有派头的,方方正正就像个大盒子把古城包在里面。

城墙上头挺宽敞的,我记得有一次和朋友去玩,我们从南门上去,那台阶走起来还有点陡,刚上去的时候都有点喘粗气。

这城墙一圈老长了,走着走着感觉就像在穿越时光隧道。

城墙上的墙砖啊,摸起来糙糙的,每一块感觉都有好些年头了。

有些地方还有岁月斑驳的痕迹,就像老人脸上的皱纹。

我就好奇那些缝缝里怎么长出了小草,朋友跟我说这是岁月的馈赠呗,只要有一点点尘土,这小草就拼命扎根生长。

我们沿着城墙边漫步,远远看着城里的古建筑和现代的高楼大厦交织在一起。

我还看到了城墙上那些箭楼和角楼,那造型,真跟古装剧里似的。

朋友开玩笑说,说不定以前的将士就在这射箭抵御外敌呢。

走着走着看到有人骑着自行车在城墙上呼啸而过,那速度真带劲,不过我们还是选择慢悠悠地徒步,这样可以看更多的小细节。

城墙三边都有护城河,那水有点浑浊,但水边长满了芦苇荡。

我当时想,这就像一道天然的防线似的。

我们看到有小船在河里慢悠悠地划着,像是在享受着古城墙下的宁静时光。

二再说北京的古城墙。

虽然现在留存的并没有那么完整了,但是那些残留的部分依然能让人感受到它曾经的雄伟。

我去正阳门那边的时候,那一段城墙好像在诉说着过去的辉煌。

城墙上的砖石看起来就比较厚重、敦实。

我站在城墙边,望着熙熙攘攘的街道,就感觉这城墙见证了太多的人间烟火。

这里经过的人来自天南海北,大家都带着各自的故事,在这城墙的凝视下穿梭。

我看到城墙底下有个老大爷摆着个摊儿,卖一些古旧的小玩意儿。

我凑过去看,发现有一些旧的城门楼子的小模型,做的还挺细致。

老大爷兴致勃勃地跟我说这都是照着以前的样子做的,现在好多年轻人都不知道老城墙的原样了。

我当时心里挺不是滋味的,就在想我们得好好保护这些古城墙,这可都是历史的宝贝啊。

那城墙上纹理清晰的砖石,每一块可能都见识过数不清的人来人往。

中国古代城墙的发展及作用摘要:城墙是中国城市的重要标志。

按中国的传统观念, 如果一座城市没有城墙围绕, 就不能算作传统意义上的城市。

城墙经过几千年的发展, 其作用也逐渐多元化,不仅仅只是起防御作用。

对城墙在各个朝代的发展进行分析,从中找到它们的共同点和不同点,以此来进一步了解我国城墙对城市发展的作用。

关键词:城墙,发展,作用引言“城墙、围墙,来来去去到处都是墙,构成中国每一个城市的框架。

它们围绕着它,它们划分它成为地段和组合体,它们比任何其他建筑物更能标志出中国式城市的基本特色。

在中国,没有哪一个朝代是没有城墙所围绕的,这就是中国人何以名副其实地将城市称作“城” 。

城墙的发展世界上最早的城防工事现存于现今以色列境内的耶利哥城,其最早的部分有6000 多年的历史。

它的城防体系由11米高的中心塔楼和四周5米高、3米厚的城墙构成。

因为当时还没有效率较高的攻城武器能砸毁城墙,攻城的主要手段就是围城和架云梯运送战士上城墙进行强攻。

而在我国古代,在西周时期是我国奴隶制的繁荣时期,城市建设的技术也得到了很大的发展。

《周礼•考工记》提出了理想化的筑城模式,“匠人营国,方九里,旁三门,九经九轨,经涂九轨??”。

而这也一直都有被后来的各朝代沿用。

而到了春秋战国时期。

这是奴隶社会想封建社会过渡的转型时期,在这一时期,天下四分五裂,各地诸侯都纷纷营建各自的都城。

其中齐都临淄,它的故城是有大小两座城组成,大城南北约 4.5 公里,东西约4公里,小城嵌在大城的西南角。

齐都是春秋战国时期诸城中最宏大的一座城市。

而在这一时期,“市”也真正的在城内出现,这就使得真正意义上的城市出现了,同是也使得城的规模在不断扩大。

同时筑城的技术也出现了飞跃的发展,城墙的顶部出现了女墙和雉堞。

而到了秦汉到两晋南北朝时期。

城墙的发展更加成熟,城墙上面出现了敌台,城门外还加筑了“瓮城”以及最早采用三合土筑城的工艺。

此外,又利用城墙内横作仓库。

汉长安为例,汉长安城的形状并不是很规则,城墙的周长为25.1 公里,城的面积达35平方公里,它是当时世界上第一大的城市,(罗马仅13.68平方公里,拜占庭仅11.99 平方公里,而且它们建城的年代都比汉长安晚)。

小议我国古代城墙的保护与发展摘要中国古城墙修筑的历史非常悠久,且数量众多。

明清时期全国大小不一的城池有数千座,这在世界各国历史上都是绝无仅有的。

由于种种原因,我国古城墙曾经遭受过前所未有的破坏,甚至被大规模拆除。

现今随着城市化进程的加剧和历史保护意识的增强,城市中的古城墙正日益受到人们的重视,但在具体的保护实践中也出现了不少问题。

论文首先对中国古城墙的起源、发展进程进行了梳理,在回顾我国古城墙保护历程的基础上,针对现今城墙遗存的情况,对中国古城墙之间的对比分析,对古城墙的保护、其旅游资源的开发及其价值进行研究,提出了保护中存在的问题,再从社会、历史、经济等多角度对选题进行了研究,并提出了相应的保护实施对策。

关键词古城墙;破坏;保护;筹集资金,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;中国古城墙,是世界古代文明的一个组成部分。

中国城市的出现是以城墙建造为标志的。

表明我国古代文明发展进入了一个新的时代。

恩格斯说过新的设防城市的周围,屹立高峻的墙壁,并非无敌。

它们的壕沟,深陷为氏族制度的墓穴,而它们的城楼已耸入文明的时代了。

因此,古城墙所蕴含的文化内涵以及标志的历史进步意义,是极其重要的。

中国古城墙的雏形,出现于距今六千多年前的史前时期。

据不完全统计数字说明,中国古代城墙在明清达到最鼎盛时期,全国约有大小不一的城墙达数千座。

中国城墙,在抵御外敌入侵、减轻自然灾害等方面,为中华民族的繁荣、发展作出过巨大贡献。

[1]城墙是人类社会发展到一定阶段的产物。

随着时代的进步,城墙的原生价值及其意义,都发生了根本性变化。

特别是在近代,随着工业革命引发的城市化建设浪潮的冲击,以及火兵器的飞速发展、人们价值取向等诸多因素的影响,世界范围内的城墙,都遭受到前所未有的破坏,甚至还发生过大面积拆除城墙的热潮。

同时,由于自然界的风雨侵蚀,很多城墙表面脱落现象严重,甚至导致墙体坍塌。

古城墙正是由于这些历史上的种种主、客观原因,数量上呈急剧下降之势。