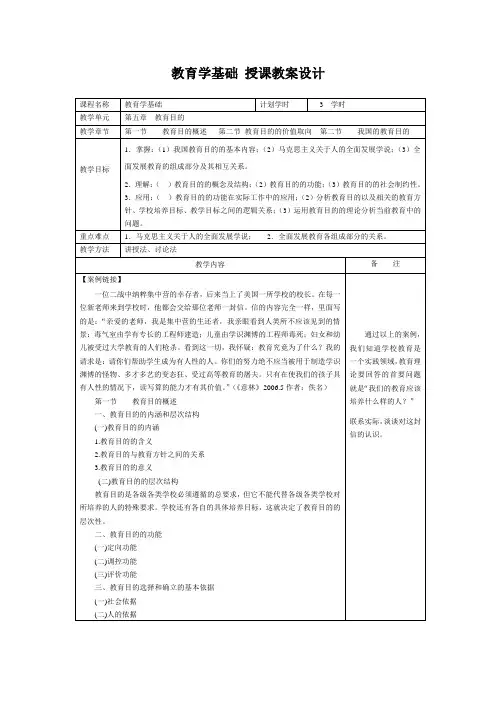

第5章 教育目的教案

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:5

教育目的概述教案一、教学时间安排:1学时;二、教学目标:1、识记教育目的、培养目标、课程目标、教学目标等概念;2、理解教育目的的应然性与应然性的意义;3、理解教育目的的结构及其对现实的指导意义。

三、教学的重点和难点:应然性教育目的与实然性教育目的教育目的的结构层次的换分意义四、教学方法:讲授法讨论五、教学过程导入:人的活动都是有目的、有意识的活动,目的构成人的实践活动的一个基本要素,也是人的实践活动的一个基本特征。

如蜜粉的活动与建筑师的活动之间的区别……六、教学内容:一、教育目的的涵义1、涵义:是教育主体对于其所希望达成的结果的设定,具体说来就是教育活动所要培养人才的总的质量标准和规格要求。

反映了一种关于教育过程预期结果的价值取向。

2、教育目的的分类:(1)从内涵上讲,教育目的具有广义与狭义之分。

页脚内容1广义的教育目的指的是存在于人的头脑之中的对受教育者的期望与要求。

这种教育目的是每个人对自身接受教育,或者教育能够给每个人带来什么的一种预设。

狭义的教育目的指的是国家对培养什么样人才的总要求。

这一教育目的是由国家提出的,对各级各类学校培养什么样的人才的总要求。

(2)从形态上分,教育目的可分为理论形态与实践形态。

理论形态的教育目的是人们根据现存的社会条件和教育目的的基本理论所提出的具有某种倾向性的教育目的。

实践形态的教育目的是教育工作者或者与教育有直接联系的人,在自己的教育行为中所实际追求的教育目的。

教育目的的应然层面与实然层面之间,是一种普遍与特殊的关系,也是一种价值与事实的关系。

(3)教育目的概念辨析。

教育目的是“培养人的总目标。

反映了一个国家整体的终极的教育意图,它要说明的是教育应满足什么样的社会需求和应培养人的哪些身心素质。

也就是说要把受教育者培养成为什么样的社会角色和具有什么样素质的根本性问题,含有一定的方向性,是教育实践活动的出发点。

根据一定社会生产力、生产关系的需要和人自身发展的需要来确定。

广东省精品课程小学教育学教案授课题目(教学章、节或主题):第五章小学教育目标教学器材与工具网络、视频展示仪教学时间共6课时教学目的、要求(例如识记、理解、简单应用、综合应用等层次):1.识记:教育目标,小学教育目标的特点。

2.了解:小学教育目标的功能,小学教育目标的来源,当代小学教育目标体系的基本维度和层次。

3.理解:小学教育目标设计的基本原则。

4.应用:运用小学教育目标设计的基本步骤与基本策略设计和表述小学教育目标体系中某一层次的目标。

教学内容(包括基本内容、重点、难点):本章的主要教学内容包括:1.了解小学教育目标的特点及其功能;2.分析并掌握小学教育目标设计的基本原则、基本步骤和基本策略;3.了解当代小学教育目标体系的基本维度和层次。

教学的重点是分析和了解小学教育目标的内涵,难点是掌握小学教育目标的设计。

教学过程设计(要求阐明对教学基本内容的展开及教学方法与手段的应用、讨论、作业布置):第一、二课时一、导课1.案例赏析:斯巴达的教育——苏联早期的教育(马卡连柯)试分析和比较它们的教育目标2.课例片断赏析:中美课堂提问的比较研究——从两个课堂教学案例引发的思考请思考:小学教育目标具有哪些重要功能?二、新授1.分小组进行讨论交流,要求每个同学在小组内都要发言。

(教师提示讨论技巧:小组讨论时,尽可能以简洁的语言进行表述,而且注意做到层次分明,比如:在陈述理由时,可以适当采用第一,第二等增强表述的层次感,让听众听得更加清楚明白。

并且,注意打草稿,列提纲,从而保证表述的层次感与逻辑性)。

2.小组代表汇报本组观点。

每位代表发言时间控制在3分钟以内。

一位同学汇报,本组的另一位同学板书。

与前面小组相同的看法,就不用再写。

3.在小组汇报交流的基础上分析整理得出:小学教育目标的功能主要包括三个方面:(1)标准功能:是小学课程研制各个环节的基本依据;是衡量学生学习成就的基本标准体系;是对教师教学活动、教学表现和工作业绩进行检查和评价的基本标准体系。

《教育学》教育目的教案一、教学目标1. 了解教育目的的定义和重要性。

2. 掌握教育目的的分类和制定教育目的的依据。

3. 学会分析教育目的的实现情况,提高教育质量。

二、教学内容1. 教育目的的定义和重要性a. 教育目的的定义b. 教育目的的重要性2. 教育目的的分类a. 普遍教育目的b. 特殊教育目的c. 阶段教育目的3. 制定教育目的的依据a. 社会需求b. 个人发展需求c. 教育目标4. 教育目的的实现情况分析a. 教育目的实现的指标b. 教育目的实现的方法与途径c. 教育目的实现的评价三、教学方法1. 讲授法:讲解教育目的的定义、分类和制定依据。

2. 案例分析法:分析教育目的实现的案例,引导学生思考和实践。

3. 小组讨论法:分组讨论教育目的实现的方法与途径。

四、教学准备1. 教材:《教育学》相关章节。

2. 课件:教育目的的定义、分类、制定依据等。

3. 案例材料:教育目的实现的案例。

五、教学过程1. 导入:引入教育目的的话题,激发学生兴趣。

2. 新课讲解:讲解教育目的的定义、分类和制定依据。

3. 案例分析:分析教育目的实现的案例,引导学生思考。

4. 小组讨论:分组讨论教育目的实现的方法与途径。

5. 总结与评价:总结教育目的的重要性,评价教育目的实现的状况。

6. 作业布置:布置相关课后作业,巩固所学知识。

六、教学评估1. 评估目的:了解学生对教育目的的理解程度和应用能力。

2. 评估方法:a. 课堂提问:检查学生对教育目的的基本概念的理解。

b. 案例分析报告:评估学生分析教育目的实现情况的能力。

c. 小组讨论报告:评估学生在小组讨论中的参与度和思考深度。

七、教学拓展1. 教育目的与教育目标的关系:区分教育目的和教育目标,理解它们之间的联系和区别。

2. 教育改革与教育目的:探讨教育改革对教育目的的影响,以及如何根据教育目的进行教育改革。

八、教学案例1. 案例一:分析一个成功实现教育目的的案例,探讨其成功的原因和经验。

《教育学》教育目的教案教学目标:1.了解教育学的基本概念和理论。

2.理解教育学的目的和作用,以及其与其他学科的关系。

3.掌握教育学的研究方法和技巧。

4.培养学生对教育问题的思考和批判能力。

5.提升学生对教育和发展的参与意识和能力。

教学内容:1.教育学的基本概念和理论-什么是教育学-教育学的研究对象和内容-教育学的历史发展和学派分布2.教育学的目的和作用-教育学的宗旨和目标-教育学在教师专业发展中的作用-教育学与其他学科的关系3.教育学的研究方法和技巧-实证研究方法-问卷调查和访谈法-文献综述和案例分析法4.教育问题的思考和批判能力-学生在教育问题上的独立思考和批判能力的培养-学生对教育政策、教育等问题的分析和评价能力5.教育和发展的参与意识和能力-引导学生关注教育和发展的重要性-培养学生主动参与教育和发展的意识和能力教学方法:1.多媒体教学法-利用多媒体技术,生动形象地展示教育学的基本概念和理论内容。

-利用多媒体教学软件,呈现教育学的研究方法和技巧。

2.小组讨论和同伴互评法-将学生分成小组,进行教育学相关问题的讨论。

-结合同伴互评,鼓励学生批判性地思考和评价教育问题。

3.实践教学法-安排学生参加实际教育活动,如观察课堂教学、参观学校等。

-鼓励学生撰写实践报告,总结教育实践中的问题和经验。

评估方式:1.作业和测验-布置教育学的相关作业,如读书报告、论文写作等。

-设计与教育学相关的测验题目,测试学生对教育学知识和理论的掌握程度。

2.其他评估方式-学生小组讨论的表现评估-学生对教育问题的批判性思考和分析能力评估-学生参与教育实践活动的总结报告评估教学资源:1.教学课件和多媒体教学素材2.教育学相关的教材和参考书籍3.学校图书馆和电子资源4.学生实践教学活动的场地和资源教学过程:第一课时:1.引入教育学的概念和目的2.讲解教育学的研究对象和内容3.分析教育学的历史发展和学派分布第二课时:1.探讨教育学与其他学科的关系2.介绍教育学的研究方法和技巧3.利用多媒体软件展示实证研究方法的应用案例第三课时:1.小组讨论教育问题的思考和批判2.分组展示并互相评价3.引导学生总结讨论结论并写下个人思考、批判第四课时:1.安排学生参加实际教育活动2.指导学生观察和记录问题与经验3.让学生书写实践报告并进行评估第五课时:1.回顾教育学的基本概念和理论2.进一步强化教育学的目的和作用3.总结教育学的研究方法和技巧4.引导学生思考教育与发展的参与意识和能力扩展思考:1.学生可以选择一个特定的教育领域,如教育管理、课程设计等,深入研究并展示给其他同学。

《教育学》教育目的教案一、教学目标1. 让学生理解教育目的的概念和重要性。

2. 让学生掌握教育目的的分类和制定教育目的的原则。

3. 让学生了解我国教育目的的演变和现状。

4. 培养学生分析和评价教育目的的能力。

二、教学内容1. 教育目的的概念和重要性2. 教育目的的分类3. 制定教育目的的原则4. 我国教育目的的演变和现状5. 教育目的的评价与反思三、教学重点与难点1. 教学重点:教育目的的概念、分类、制定原则以及我国教育目的的演变和现状。

2. 教学难点:教育目的的评价与反思。

四、教学方法1. 讲授法:讲解教育目的的概念、分类、制定原则等基本知识。

2. 案例分析法:分析我国教育目的的演变和现状,引导学生深入理解教育目的的重要性。

3. 小组讨论法:让学生分组讨论教育目的的评价与反思,培养学生的批判性思维能力。

五、教学过程1. 导入:通过提问方式引导学生思考教育目的的概念和重要性。

2. 讲解:详细讲解教育目的的分类、制定原则以及我国教育目的的演变和现状。

3. 案例分析:分析我国教育目的的案例,让学生了解教育目的在实际中的应用。

4. 小组讨论:让学生分组讨论教育目的的评价与反思,分享各自的观点和经验。

5. 总结:总结本节课的主要内容,强调教育目的在教育工作中的重要性。

六、教学评价1. 评价方式:过程性评价与终结性评价相结合。

2. 评价内容:a. 学生对教育目的概念的理解程度。

b. 学生对教育目的分类和制定原则的掌握情况。

c. 学生对我国教育目的演变和现状的了解程度。

d. 学生对教育目的评价与反思的能力。

3. 评价方法:a. 课堂问答:检查学生对教育目的知识的掌握和应用能力。

b. 小组讨论:评估学生在讨论中的参与程度和批判性思维能力。

七、教学资源1. 教材:《教育学》相关章节内容。

2. 案例材料:关于我国教育目的实际应用的案例。

3. 参考文献:相关研究教育目的的论文和书籍。

4. 多媒体设备:用于展示案例和辅助教学。

第五章教育目的( 4学时)教学内容:5.1教育目的概述5.2我国社会主义教育目的的理论基础5.3我国的教育目的教学任务:通过本章学习,使学生理解教育是通过培养人为社会服务的。

而培养什么样的人的问题,是教育的核心问题,这在理论上正是教育目的所要探讨的内容。

并重点揭示马克思关于人的全面发展学说。

教学重点和难点:历史上不同的教育目的观,我国教育目的的基本内容及我国全面内涵关系。

案例分析:女儿的作业邹静之过元旦时女儿的语文作业,有一项是把综合练习作业本重抄一遍,从题到答案一字不落地抄,大概有一万来字。

此为三项作业中的一项,女儿学会了熬夜,元旦那天写到凌晨3点。

女儿六年级。

昨日看到一幅画,题目是《陪读》。

儿子深夜在写作业,父亲在叠高的椅子上,发悬于梁,满地烟蒂,苦熬等孩子作业写完,是个好父亲。

现在一些教师的能力已经深入到了家庭。

听一朋友说,家中电视从不敢看,曾遭到孩子老师批评,说孩子苦学,家长看电视,不是为父之道。

这样的老师大概能使整个家庭都笼罩在苦读的氛围中。

每临考试,回家的作业,大多是做卷子。

卷子很长,女儿她们称其为“哈达卷”,挺准确,像一条长长的哈达,从桌子上拖了下去。

她吃完晚饭就俯在上边写,一条“哈达”写完了还有—条。

有时我路过她的房间,她的影子借台灯的光投在天花板上,那影子没有什么光彩。

我从没有借这个影子想象出过什么杰出的人物来,没有爱因斯坦,也没有惠特曼。

我的感觉是—个作坊里的小工在干她最厌烦的活。

我曾看过她的数学作业,对格式和步骤要求十分严格,不厌其烦,明明可以综合列式子的,也要求分部:一个式子之后还要有语言阐述(干吗非要把简单的复杂化,他会做就证明他是明白,清楚的)。

我不知道为什么总把聪明的孩子们当成白痴来教。

他们其实非常灵动.他们比我们想象的机敏得多,但我觉得那种教学好像就是非要压制住他们的活跃。

很多时候这样的教学像是想验证一下谁更按部就班,谁更能掌握僵死的程式。

有次经我检查过的语文卷子错了很多,不仅是家人,我也开始对我的语文程度怀疑起来。

一、教学目标1. 知识目标:(1)理解教育目的的概念、类型和层次;(2)掌握教育价值的概念、类型和评价标准;(3)了解我国教育目的的历史演变和现状。

2. 能力目标:(1)培养学生分析教育目的与教育价值的能力;(2)提高学生运用教育理论解决实际问题的能力。

3. 情感目标:(1)激发学生对教育事业的热爱;(2)培养学生具有社会责任感和使命感。

二、教学内容1. 教育目的的概念、类型和层次;2. 教育价值的概念、类型和评价标准;3. 我国教育目的的历史演变和现状。

三、教学方法1. 讲授法:系统讲解教育目的与教育价值的基本概念和理论;2. 讨论法:引导学生围绕教育目的与教育价值进行讨论;3. 案例分析法:通过案例分析,让学生了解教育目的与教育价值的实际应用。

四、教学过程(一)导入1. 教师简要介绍本章内容,激发学生学习兴趣;2. 学生分享自己对教育目的与教育价值的理解。

(二)新课讲授1. 教育目的的概念、类型和层次:(1)教育目的的定义;(2)教育目的的类型:总体目的、具体目的、阶段目的;(3)教育目的的层次:宏观目的、中观目的、微观目的。

2. 教育价值的概念、类型和评价标准:(1)教育价值的定义;(2)教育价值的类型:社会价值、个体价值、文化价值;(3)教育价值的评价标准:科学性、价值性、实践性。

3. 我国教育目的的历史演变和现状:(1)我国教育目的的历史演变;(2)当前我国教育目的的内涵。

(三)案例分析1. 教师提出案例,引导学生分析;2. 学生分组讨论,总结案例中的教育目的与教育价值;3. 各组代表发言,教师点评。

(四)课堂讨论1. 教师提出问题,引导学生围绕教育目的与教育价值进行讨论;2. 学生积极发言,分享自己的观点;3. 教师总结讨论要点。

(五)总结与作业1. 教师总结本章内容,强调重点和难点;2. 布置作业:撰写一篇关于教育目的与教育价值的小论文。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况;2. 作业完成情况:检查学生撰写的小论文是否符合要求;3. 考试成绩:通过期末考试评估学生对本章内容的掌握程度。

教育目的概述教案一、教学时间安排:1学时;二、教学目标:➢1、识记教育目的、培养目标、课程目标、教学目标等概念;➢2、理解教育目的的应然性与应然性的意义;➢3、理解教育目的的结构及其对现实的指导意义。

三、教学的重点和难点:应然性教育目的与实然性教育目的教育目的的结构层次的换分意义四、教学方法:讲授法讨论五、教学过程导入:人的活动都是有目的、有意识的活动,目的构成人的实践活动的一个基本要素,也是人的实践活动的一个基本特征。

如蜜粉的活动与建筑师的活动之间的区别……六、教学内容:一、教育目的的涵义1、涵义:是教育主体对于其所希望达成的结果的设定,具体说来就是教育活动所要培养人才的总的质量标准和规格要求。

反映了一种关于教育过程预期结果的价值取向。

2、教育目的的分类:(1)从内涵上讲,教育目的具有广义与狭义之分。

广义的教育目的指的是存在于人的头脑之中的对受教育者的期望与要求。

这种教育目的是每个人对自身接受教育,或者教育能够给每个人带来什么的一种预设。

狭义的教育目的指的是国家对培养什么样人才的总要求。

这一教育目的是由国家提出的,对各级各类学校培养什么样的人才的总要求。

(2)从形态上分,教育目的可分为理论形态与实践形态。

理论形态的教育目的是人们根据现存的社会条件和教育目的的基本理论所提出的具有某种倾向性的教育目的。

实践形态的教育目的是教育工作者或者与教育有直接联系的人,在自己的教育行为中所实际追求的教育目的。

教育目的的应然层面与实然层面之间,是一种普遍与特殊的关系,也是一种价值与事实的关系。

(3)教育目的概念辨析。

教育目的是“培养人的总目标。

反映了一个国家整体的终极的教育意图,它要说明的是教育应满足什么样的社会需求和应培养人的哪些身心素质。

也就是说要把受教育者培养成为什么样的社会角色和具有什么样素质的根本性问题,含有一定的方向性,是教育实践活动的出发点。

根据一定社会生产力、生产关系的需要和人自身发展的需要来确定。

教育目的教案教学目标:1.了解教育的目的与重要性。

2.掌握教育的基本概念和分类。

3.了解教育目的的种类和特点。

4.探讨如何确立和实现良好的教育目的。

教学内容:1.教育的定义和分类。

2.教育目的的种类和特点。

3.确定和实现教育目的的方法和策略。

教学重点:1.教育目的的种类和特点。

2.确定和实现教育目的的方法和策略。

教学难点:1.确定和实现教育目的的方法和策略。

教学方法:1.讲授法:通过讲解教育的定义、分类和教育目的的种类和特点,帮助学生理解教育目的的重要性和实现方法。

2.讨论法:组织学生进行小组讨论,探讨如何确定和实现良好的教育目的。

教学过程:一、导入(5分钟)在黑板上写下“教育目的”,并引入教育的概念:“教育是一种有目的、有计划、有组织和有系统的活动,旨在促进学生的全面发展和个人素质的提升。

”引导学生思考教育的目的和重要性。

二、讲解教育的定义和分类(15分钟)教师介绍教育的定义和分类,强调教育是为了培养个体的全面素质和能力,帮助学生适应社会和实现个人价值。

同时,根据教育的对象和内容,将教育分为学校教育、家庭教育、社会教育等不同的分类。

三、讲解教育目的的种类和特点(20分钟)教师介绍教育目的的种类和特点,包括认知目的、德育目的、身心发展目的等。

并解释每种目的的特点和意义,如认知目的有利于提高学生的知识水平和思维能力,德育目的有助于培养学生的道德品质和价值观,身心发展目的帮助学生健康成长。

四、讨论如何确定和实现教育目的(30分钟)组织学生分成小组,就如何确定和实现良好的教育目的展开讨论。

鼓励学生分享自己的观点和经验,并引导学生思考如何制定具体的教育目标和实施方法,如通过课程设置、教学方法、评价方式等方面来实现教育目标。

五、总结归纳(10分钟)教师总结教学内容,强调教育目的是教育工作的重中之重。

并对学生的讨论成果进行总结归纳,强调教育目的的多样性和个体化。

六、作业布置(5分钟)布置作业:请学生撰写一篇观点论述,阐述他们对于教育目的的理解和看法,并提出自己的建议和意见。

教育目的概述教案一、教学时间安排:1学时;二、教学目标:➢1、识记教育目的、培养目标、课程目标、教学目标等概念;➢2、理解教育目的的应然性与应然性的意义;➢3、理解教育目的的结构及其对现实的指导意义。

三、教学的重点和难点:应然性教育目的与实然性教育目的教育目的的结构层次的换分意义四、教学方法:讲授法讨论五、教学过程导入:人的活动都是有目的、有意识的活动,目的构成人的实践活动的一个基本要素,也是人的实践活动的一个基本特征。

如蜜粉的活动与建筑师的活动之间的区别……六、教学内容:一、教育目的的涵义1、涵义:是教育主体对于其所希望达成的结果的设定,具体说来就是教育活动所要培养人才的总的质量标准和规格要求。

反映了一种关于教育过程预期结果的价值取向。

2、教育目的的分类:(1)从内涵上讲,教育目的具有广义与狭义之分。

广义的教育目的指的是存在于人的头脑之中的对受教育者的期望与要求。

这种教育目的是每个人对自身接受教育,或者教育能够给每个人带来什么的一种预设。

狭义的教育目的指的是国家对培养什么样人才的总要求。

这一教育目的是由国家提出的,对各级各类学校培养什么样的人才的总要求。

(2)从形态上分,教育目的可分为理论形态与实践形态。

理论形态的教育目的是人们根据现存的社会条件和教育目的的基本理论所提出的具有某种倾向性的教育目的。

实践形态的教育目的是教育工作者或者与教育有直接联系的人,在自己的教育行为中所实际追求的教育目的。

教育目的的应然层面与实然层面之间,是一种普遍与特殊的关系,也是一种价值与事实的关系。

(3)教育目的概念辨析。

教育目的是“培养人的总目标。

反映了一个国家整体的终极的教育意图,它要说明的是教育应满足什么样的社会需求和应培养人的哪些身心素质。

也就是说要把受教育者培养成为什么样的社会角色和具有什么样素质的根本性问题,含有一定的方向性,是教育实践活动的出发点。

根据一定社会生产力、生产关系的需要和人自身发展的需要来确定。

教育目的概述教案一、教学时间安排:1学时;二、教学目标:➢1、识记教育目的、培养目标、课程目标、教学目标等概念;➢2、理解教育目的的应然性与应然性的意义;➢3、理解教育目的的结构及其对现实的指导意义。

三、教学的重点和难点:应然性教育目的与实然性教育目的教育目的的结构层次的换分意义四、教学方法:讲授法讨论五、教学过程导入:人的活动都是有目的、有意识的活动,目的构成人的实践活动的一个基本要素,也是人的实践活动的一个基本特征。

如蜜粉的活动与建筑师的活动之间的区别……六、教学内容:一、教育目的的涵义1、涵义:是教育主体对于其所希望达成的结果的设定,具体说来就是教育活动所要培养人才的总的质量标准和规格要求。

反映了一种关于教育过程预期结果的价值取向。

2、教育目的的分类:(1)从内涵上讲,教育目的具有广义与狭义之分.广义的教育目的指的是存在于人的头脑之中的对受教育者的期望与要求。

这种教育目的是每个人对自身接受教育,或者教育能够给每个人带来什么的一种预设。

狭义的教育目的指的是国家对培养什么样人才的总要求。

这一教育目的是由国家提出的,对各级各类学校培养什么样的人才的总要求。

(2)从形态上分,教育目的可分为理论形态与实践形态.理论形态的教育目的是人们根据现存的社会条件和教育目的的基本理论所提出的具有某种倾向性的教育目的。

实践形态的教育目的是教育工作者或者与教育有直接联系的人,在自己的教育行为中所实际追求的教育目的.教育目的的应然层面与实然层面之间,是一种普遍与特殊的关系,也是一种价值与事实的关系。

(3)教育目的概念辨析。

教育目的是“培养人的总目标。

反映了一个国家整体的终极的教育意图,它要说明的是教育应满足什么样的社会需求和应培养人的哪些身心素质。

也就是说要把受教育者培养成为什么样的社会角色和具有什么样素质的根本性问题,含有一定的方向性,是教育实践活动的出发点.根据一定社会生产力、生产关系的需要和人自身发展的需要来确定.”它具有历史性,不同的社会、不同的历史时期,需要不同的社会角色,就决定了具有不同的教育目的。

课时:2课时教学目标:1. 让学生了解大学教育的目的和意义。

2. 培养学生的自我认知、社会责任感、知识追求与探索精神,以及与自然环境的协调能力。

3. 提高学生运用所学知识解决实际问题的能力。

教学重点:1. 大学教育的目的和意义。

2. 学生在大学期间应具备的素质。

教学难点:1. 如何将大学教育目的与学生个人发展相结合。

2. 如何培养学生的社会责任感和与自然环境的协调能力。

教学过程:第一课时一、导入1. 引导学生思考:什么是大学?大学教育的目的是什么?2. 提问:大学生应该具备哪些素质?二、新课讲授1. 介绍大学教育的目的和意义:a. 培养学生的领导力。

b. 促进学生涉猎多领域博学多才。

c. 鼓励学生奉献社会服务人民。

d. 培养学生优良的品格。

e. 对自我的认识。

f. 对他人、对社会的责任。

g. 对知识的追求与探索。

h. 与自然环境的协调。

2. 分析学生在大学期间应具备的素质:a. 自我认知能力。

b. 社会责任感。

c. 知识追求与探索精神。

d. 与自然环境的协调能力。

三、案例分析1. 通过案例分析,让学生了解如何将大学教育目的与个人发展相结合。

2. 案例分析内容:a. 学生在大学期间如何提升自我认知能力。

b. 学生在大学期间如何承担社会责任。

c. 学生在大学期间如何追求与探索知识。

d. 学生在大学期间如何与自然环境协调。

四、课堂讨论1. 引导学生就大学教育目的和意义进行讨论。

2. 学生分享自己对于大学教育的理解和期望。

第二课时一、复习导入1. 复习上一节课所学内容,提问:大学生应该具备哪些素质?2. 引导学生思考:如何将大学教育目的与个人发展相结合?二、新课讲授1. 讲解如何将大学教育目的与学生个人发展相结合:a. 根据个人兴趣和特长选择专业。

b. 积极参加课外活动,提升综合素质。

c. 关注社会热点问题,增强社会责任感。

d. 培养环保意识,与自然环境协调。

2. 讲解如何培养学生的社会责任感和与自然环境的协调能力:a. 通过志愿服务、社会实践等活动,增强社会责任感。