第四讲人格特质理论

- 格式:ppt

- 大小:879.00 KB

- 文档页数:15

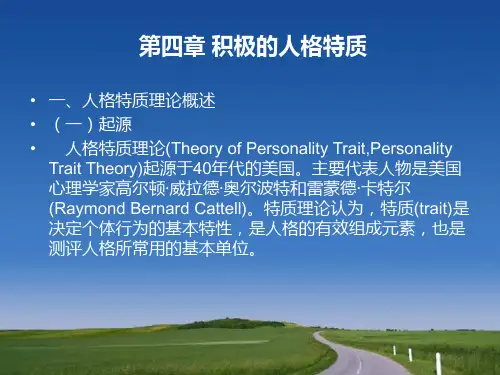

人格特质理论

人格特质理论是指一种学习理论,它认为,人格发展和行为是通过一些经过长期积累的、易于变化的、可以解释个体行为的“特质”来实现的。

它也被称为“个体差异理论”,因为它认为,每个人都有独特的、不可替代的特性,这些特性可以用来解释个体的行为和发展。

人格特质理论的最早发起者是爱德华·卡尔森(Edward C. Carlson),他把人格定义为“一组个性特征和固有行为,其中每一项都可以用于解释个体的反应和行为”。

他的理论建立在认为,人格特质是可以测量的,可以用来解释个人行为的一组有组织的特征。

他认为,这些特征是通过日常环境中的交互而形成的,也就是说,它们是社会环境和个人发展的产物。

伴随着社会学和心理学的发展,人格特质理论也发展了许多。

现在,科学家们认为,人格的形成与发展是一个复杂的过程,它会受到个体的遗传基因、家庭环境、社会环境和文化环境的影响。

因此,人格特质理论不仅可以用来解释个人行为,还可以用来解释不同文化之间的差异。

人格特质理论有助于我们理解个体差异,以及个人行为受到外部环境影响的程度。

它也有助于我们更好地理解个体如何适应不同的社会环境,以及如何培养和发展自己的独特特质。

它可以帮助我们建立一种更好的自我认识,从而更好地应对日常生活中的挑战。

人格特质理论

人格特质理论,也称为个性特质理论,是一种探索个体内外表现之间关联的心理学理论。

它试图通过观察个人的态度、行为和情绪,洞悉他们的真实生活倾向。

人格特质理论可以帮助人们更好地了解自己,有助于他们构建健康而充实的生活。

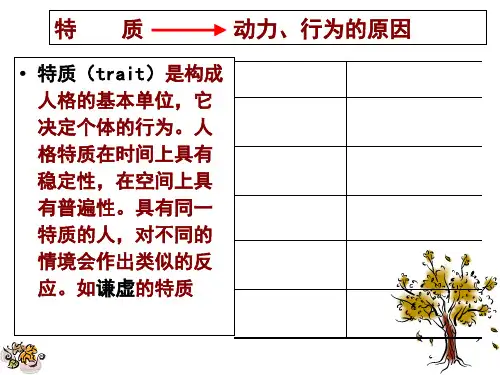

1. 一般来说,人格特质理论认为人格是由许多基本特质如性格特征、情绪特征、交流能力和情感稳定性等构成的。

2. 根据人格特质理论,不同的人具有不同的性格。

可以理解不同的人根据他们的个人经验和社会常识建立的自己的道德价值观和认知模式。

3. 人格特质理论还提出,性格受遗传、社会环境和日常体验的双重影响。

这就意味着,一个人的性格可以由他的父母的遗传特征和其他社会经验共同构成。

4. 人格特质理论认为,性格主要体现在行为表现中,这些行为受到基础特质,如情绪特征和个性特征等的深刻影响。

5. 人格特质理论进一步提出,每个人都有不同的潜力,并根据他们的神经机制和心理变化而发生变化。

6. 人格特质理论还指出,每个人的性格有其独特的结构,它反映出其社会环境和社会价值观。

7. 人格特质理论是一种生动具体的理论,它有助于人们了解自己,改善自我和建立更好的人际关系。

它可以帮助人们认识到,社会中各种关系都是互相交互作用的,不能单独解释但可以分析一个人的表现。

总之,人格特质理论可以帮助人们了解自身,建立健康的和有满足感的人际关系,更有利于社会的建设发展。