健康心理学

- 格式:doc

- 大小:492.50 KB

- 文档页数:41

健康心理学考试重点健康心理学定义:健康心理学是研究认知,情感,意志以及个性等心理活动和心理社会压力与生理健康,亚健康和疾病的因果关系的理论体系。

心理-生理中介机制:一 .条件反射机制: 1.条件反射理论:经典条件反射,工具条件反射2.皮层- 内脏相关条件反射通道二.心理动力机制: 1.心理动力学理论:意识与潜意识的冲突理论,人格结构的冲突理论2.性与自我冲突的通道3.焦虑通道三.心理生理中介机制: 1.心理生理学理论 2.植物神经系统通道 3.内分泌神经-体液通道 4.神经免疫通道归因维度:一 . 内外因维度二.可控性维度三.稳定性维度知信行模式:改变人类健康相关行为模式之一,将人类行为的改变分为获取知识,产生信念及形成行为三个过程,用 F 式表示。

F 式:知识-信念-行为卡特尔特质说:独特特质:是单个个体具有的特征共同特质:是群体所有成员共有的特质表面特质:是能够直接从外部行为中观察到的特质,是直接与环境接触的特质,比较容易随着环境的变化而呈现出多样性。

根源特质:是隐蔽在表面特质深处并制约着表面特质的特质,它是内在的因素,是个人行为的最终根源。

自我意识维度:一 . 自我认知:自我概念自我感觉自我观察(分析,评价)二. 自我体验:自尊心自信心三. 自我调节控制:对自己行为,活动,焦虑的调控,包括自我检查,监督,控制不合理信念特征:一 .绝对化要求二.过分概括化三.糟糕至极心身疾病:精神紧张能引起植物神经和内脏功能的一系列变化,这种变化是可逆的,生理性的,称为心理生理反应。

当这些心理生理变化发生于某些具有易患倾向的个体身上时,这些变化可持续发展,形成病理性改变,故称为心身疾病。

相关因素: 1.生活事件 2.精神应激和情绪反应 3.个体易感性 4.行为模式常见几种心身疾病: 1.睡眠障碍 2.性功能 3.支气管哮喘 4.消化性溃疡情绪的成分:一.主观体验,是大脑的一种感受状态,是心理活动中的独特知觉或意识。

健康心理学期末考试重点1健康心理学含义:健康心理学也称卫生心理学,是研究心理因素对于维护和促进人类健康所发挥作用及其规律的一门学科。

他阐述人的行为与健康的关系,是心理学与预防医学相结合而成的一门综合性前沿学科,属于现代心理学的一个重要分支。

这里的行为既包括人的外显行为(可观察到的行为),还包括思想、态度、认识和观念等内隐行为。

2健康心理学的研究内容:行为与健康的关系。

关注的是有关健康的所有心理学方面的问题;健康心理学还关注疾病预防和治疗的心理学方面的问题;健心对寻找病因和诊断与健康、疾病以及相关功能失调的联系产生兴趣;健心十分强调健康的促进和维护,生活质量的提高,社会关注的持续性以及医疗保健费用等问题,并在分析和促进健康服务体系和健康政策制定方面扮演重要角色。

9我国古代健心思想:①两个来源:一是古代哲学家的论述,如老子孔子庄子思想;二是历代医学思想家的著作,如《易经》的八卦、对立统一,《黄帝内经》的天人合一。

②四方面内容:修心养性—首位,良好的品德修养有益于健康长寿,应在品德休养中求取养生延年;清静养神—使心理保持平衡,情绪保持稳定的一种心理养生方法;清心寡欲—对欲望(感官欲望和物质利益)保持节制知足常乐,而非以为压抑;调节情志—调节七情,使人体恢复五行相生,阴平阳秘的和建状态。

③治疗主张“不治已病治未病”。

对疾病的观点:“内伤七情”“外感六淫”。

1健康:1989年WHO(世界卫生组织)把健康定义为“生理、心理、社会适应和道德品质的良好状态。

”2影响健康的因素:环境(生物、物理、化学、社会经济文化)、生活习惯(饮食、风俗、不良嗜好、交通事故、体育锻炼、情绪、精神紧张等)、卫生医疗服务(社会卫生医疗设施和制度的完善状况)、遗传(影响较小,一旦出现则不可逆)。

3健康行为:广义:积极和消极的健康行为。

①积极:有利于良好的健康状态有关的行为,指人们从事的任何保持和促进健康的活动,不管他们感觉到的健康状况怎样和这种行为是否达到了目标。

健康心理学的概念

健康心理学是研究心理因素对个体健康和疾病发生发展的学科,它涉及到心理、生理、社会等多个层面。

健康心理学旨在探讨心理因素如何影响人们的健康行为、应对疾病的能力以及康复过程。

此外,健康心理学还关注如何通过调整心理因素来促进个体的身心健康,提高生活质量。

健康心理学的研究内容包括:

1.心理因素与健康行为:如饮食、运动、睡眠等生活方式对健康的影响。

2.心理干预:研究如何运用心理治疗方法帮助人们应对压力、改善心理健康,以及预防疾病的发生。

3.康复心理:研究疾病康复过程中患者的心理需求和心理干预策略,以促进患者更好地恢复健康。

4.心理社会因素:探讨社会环境、家庭背景、人际关系等心理社会因素对个体健康的影响。

5.健康教育:研究如何通过健康教育提高人们的健康素养,培养健康行为。

健康心理学在我国的发展日益成熟,对于提高全民健康水平、预防疾病发生具有重要意义。

通过心理健康教育和心理干预等手段,有助于培养人们的健康生活方式,提高心理应对能力,预防

心理疾病的发生。

健康心理学名词解释1.传统的健康观:体格强健,没有疾病。

2.健康:不仅仅是没有疾病或虚弱,而且是心理和生理和社会功能都保持完好的状态(1948年WTO提出)3.健康心理学:是研究心理行为因素对人的健康或疾病的影响,并且开展干预工作帮助人们维护身体健康,战胜疾病。

4.应激:是机体对应激源产生的一种负性情绪体验,同时伴有可以预测的生理变化,以及认知行为的改变。

注:坎农最先将应激这一术语引入社会领域,提出稳态的思想以及战斗-逃跑理论。

5.应激源:是指在生活中所遇到的能使人产生应激反应的刺激。

6.条件反射性免疫抑制:是基于巴普洛夫条件反射的原理通过大脑对免疫系统进行调节,是一种重要的心理神经免疫学方法。

7.初级评价:个体对一个潜在的应激事件,首先进行一个与自己是否有利害关系的评价,评价的结果有三种,无关的,积极的,消极的。

8.次级评价:是对自己的应对能力和资源条件进行评价的过程,即评价这个应激事件是有害的,有威胁性的,有挑战性的。

9.应对:是个体处理使自身资源负担沉重或不堪重负的各种需求的过程,是由各种努力组成,即个体通过行动和内心思索去处理环境中和心理内部的各种需求和心理需求的冲突。

10.社会支持:是指来自个体所喜爱的,关心的,尊重的,珍惜的人所提供的信息(包括来自父母、配偶、亲戚、朋友或社交团体及宗教团体)甚至可以是自己身边的宠物之间的交流和共同的信任。

11.急性应激:指最近的,将来的和将要到来的需求及压力引起的持续时间相对短暂的应激。

12.慢性应激:指漫无止境,不会随时间而减弱的看不到出路的需求和压力引起的应激。

13.尼古丁替代疗法:使用一些尼古丁替代物(尼古丁贴剂、尼古丁口香糖、)等,帮助吸烟者戒烟,通过这个途径使尼古丁吸收缓慢,逐渐减少吸烟者对尼古丁的摄入量,使得戒烟者对戒烟反应减小。

14.安慰剂:指的是那些治疗效果与本身药物特性无关的药品或方法。

15.安慰剂效应:当病人服用了治疗上无效的药物后,报告说病情有所好转时,出现的效应就是安慰剂效应。

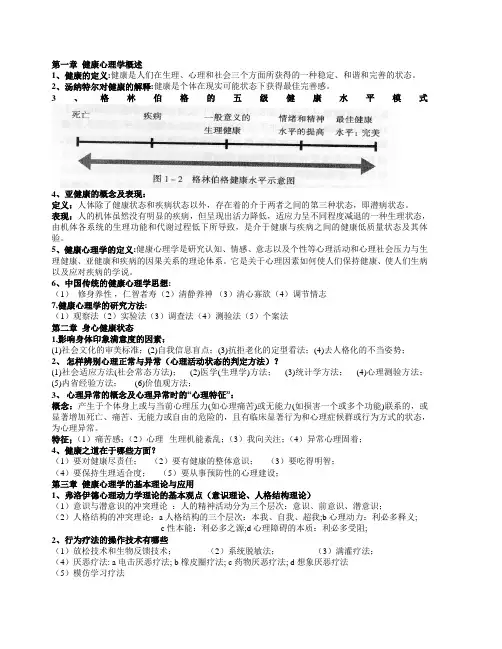

第一章健康心理学概述1、健康的定义:健康是人们在生理、心理和社会三个方面所获得的一种稳定、和谐和完善的状态。

2、汤纳特尔对健康的解释:健康是个体在现实可能状态下获得最佳完善感。

3、格林伯格的五级健康水平模式4、亚健康的概念及表现:定义:人体除了健康状态和疾病状态以外,存在着的介于两者之间的第三种状态,即潜病状态。

表现:人的机体虽然没有明显的疾病,但呈现出活力降低,适应力呈不同程度减退的一种生理状态,由机体各系统的生理功能和代谢过程低下所导致,是介于健康与疾病之间的健康低质量状态及其体验。

5、健康心理学的定义:健康心理学是研究认知、情感、意志以及个性等心理活动和心理社会压力与生理健康、亚健康和疾病的因果关系的理论体系。

它是关于心理因素如何使人们保持健康、使人们生病以及应对疾病的学说。

6、中国传统的健康心理学思想:(1)修身养性,仁智者寿(2)清静养神(3)清心寡欲(4)调节情志7,健康心理学的研究方法:(1)观察法(2)实验法(3)调查法(4)测验法(5)个案法第二章身心健康状态1,影响身体印象满意度的因素:(1)社会文化的审美标准;(2)自我信息盲点;(3)抗拒老化的定型看法;(4)去人格化的不当姿势;2、怎样辨别心理正常与异常(心理活动状态的判定方法)?(1)社会适应方法(社会常态方法);(2)医学(生理学)方法;(3)统计学方法;(4)心理测验方法;(5)内省经验方法;(6)价值观方法;3、心理异常的概念及心理异常时的“心理特征”:概念:产生于个体身上或与当前心理压力(如心理痛苦)或无能力(如损害一个或多个功能)联系的,或显著增加死亡、痛苦、无能力或自由的危险的,且有临床显著行为和心理症候群或行为方式的状态,为心理异常。

特征;(1)痛苦感;(2)心理--生理机能紊乱;(3)我向关注;(4)异常心理固着;4、健康之道在于哪些方面?(1)要对健康尽责任;(2)要有健康的整体意识;(3)要吃得明智;(4)要保持生理适合度;(5)要从事预防性的心理建设;第三章健康心理学的基本理论与应用1、弗洛伊德心理动力学理论的基本观点(意识理论、人格结构理论)(1)意识与潜意识的冲突理论:人的精神活动分为三个层次:意识、前意识、潜意识;(2)人格结构的冲突理论:a人格结构的三个层次:本我、自我、超我;b心理动力:利必多释义;c性本能:利必多之源;d心理障碍的本质:利必多受阻;2、行为疗法的操作技术有哪些(1)放松技术和生物反馈技术;(2)系统脱敏法;(3)满灌疗法;(4)厌恶疗法: a电击厌恶疗法; b橡皮圈疗法; c药物厌恶疗法; d想象厌恶疗法(5)模仿学习疗法(6)强化疗法:a强化的类型:正强化负强化正惩罚负惩罚b强化疗法的具体技术:行为塑造技术代币强化法消退技术3、合理情绪疗法的理论观点(艾利斯的ABC理论,非理性认知方式的概念、特征、对健康的影响及其积极调控)。

健康心理学的名词解释健康心理学是一门以健康心理学理论知识为基础,多学科交叉学科为载体,探讨人们追求身心健康,实现个人及全社会发展的科学学科。

一般来说,健康心理学是关注身心健康的科学研究,它借用心理学的理论和方法,关注身心健康的发展过程,研究影响健康的各种内在和外在因素,以及改善身心健康的各种策略。

健康心理学主要关注的研究领域有:心理健康、疾病心理学、护理心理学、个体情绪管理、健康行为研究、人格心理学、生活质量研究、家庭关系研究、社会心理学、营养心理学、心理康复学等。

其中,心理健康涉及到人们心理素质的发展、心理适应性与自我调适能力、情绪调节、自尊与自我控制能力以及健康认知等;疾病心理学主要研究个体对慢性疾病患者心理变化的影响及预防策略;护理心理学着重于研究实施护理有效的策略;个体情绪管理涉及到人们情绪调节、情绪维持及情绪调节的策略;健康行为研究主要关注促进健康的行为如何实施,以及影响行为改变的因素;人格心理学则是研究人们基本特性,如个性、特质以及健康行为的相互关系,以及这些定义和行为如何影响人们的发展;生活质量研究着重于分析影响生活质量的内在和外在因素;家庭关系研究侧重于家庭气氛、家庭关系及家庭功能的研究;社会心理学则注重社会环境和个体心理之间的互动;营养心理学涉及到营养偏差、肥胖等研究;心理康复学包括心理治疗、职业康复等技术,研究面向康复技术的有效性和实施机制等。

以上是关于健康心理学的名词解释,从研究方向上看,健康心理学研究了身心两个层面的发展,旨在改善身心健康,帮助人们实现个人及社会发展,是一门极具前景的科学研究。

健康心理学的实践也十分广泛,它融入到国家的大健康心理学实施计划中,关注人们身心健康的问题,推动安康、调节、协调、评价整个公共卫生系统,加强优质健康服务,提升社会、国家健康水平,参与社会发展等。

例如,在疾病咨询方面,健康心理学专家可以根据患者的病情,结合专业的心理知识,为患者做出客观的评估,提出健康的心理调节策略;在健康教育领域,健康心理学家也可以根据不同的个体特征,采用个性化的教育方式,有针对性的开展健康教育,以求达到最优的健康效果。

健康心理学名词解释健康心理学是研究人类心理与身体健康之间的相互关系的学科。

以下是对健康心理学常见名词的解释:1. 健康:健康指的是身体和心理的良好状态。

在健康心理学中,健康被看作是身体和心理的完整性,而不仅仅是缺少疾病。

2. 健康行为:健康行为是一系列有益于身体和心理健康的行为。

例如,均衡的饮食、适当的运动、良好的睡眠和应对压力的方法,都被认为是健康行为。

3. 促进健康行为:促进健康行为是指通过教育、宣传和行为策略来增加人们参与和坚持健康行为的意愿和能力。

例如,推广健康习惯的公共广告和社区健康促进活动。

4. 疾病预防:疾病预防是指通过采取措施来避免或减少疾病的发生。

在健康心理学中,疾病预防强调个体的行为和生活方式对健康的影响,以及教育和干预的有效性。

5. 应激:应激是指对身体和心理的压力或挑战所做出的反应。

在健康心理学中,应激的研究重点关注不同应激事件对个体身心健康的影响,以及应对和适应应激的策略。

6. 压力:压力是指个体对外界环境的需求和要求所做出的身体和心理反应。

在健康心理学中,压力被视为潜在的身心健康威胁,并研究了压力对生理与心理功能的影响,以及个体如何适应和缓解压力。

7. 应对策略:应对策略是个体为了减轻或解决压力而采取的行为和心理机制。

在健康心理学中,研究了不同应对策略对身体和心理健康的影响,以及如何选择和培养有效的应对策略。

8. 心理干预:心理干预是通过心理学理论和方法来帮助个体改善身心健康的过程。

在健康心理学中,心理干预包括了多种方法,如认知行为疗法、应激管理和生活方式改变等,以促进健康行为和缓解压力。

9. 自尊:自尊是指个体对自己的能力、价值和自我价值的评价。

在健康心理学中,自尊与身体和心理健康密切相关,高自尊有助于个体的自我肯定和积极心态,促进健康行为的展开。

10. 心理健康:心理健康指的是个体在情感、认知和行为方面的良好状态。

在健康心理学中,心理健康与身体健康密切相关,两者相辅相成,共同构成个体的整体健康状况。

【健康心理学】健康心理学论文【最新5篇】健康心理学论文篇一从积极心理学出发,提出从以下方面构建高校心理健康教育课程体系:以增进学生的积极体验和培养学生积极的人格品质为核心确定课程目标,以积极、生动、实用的内容为主体丰富课程内容,以多样化的教学组织形式和教学方法改进教学模式、提升教师的积极素质,创建积极的高校心理健康教育环境。

积极心理学是20世纪90年代在美国心理学界兴起的一种新的研究思潮,它利用心理学较为成熟、完善的实验测量方法,研究人类积极的、具有建设性的力量、美德、潜能等积极方面。

积极心理学强调关注普通人的积极力量,提倡以一种积极的观念重新解读人的心理现象,并在该过程中挖掘个体在现有条件下获得幸福感受的各种因素。

积极心理学相信人性的优点和价值,主张用积极的理念审视人的潜力与价值,使人的积极品质得到培养,人固有的正向力量得到激发,人格优势和心理潜能得到充分发挥,真正获得美好幸福的生活。

积极心理学的本质与目标就是寻求人类的人文关怀与终极关怀,它以关怀全人类的福祉为宗旨,展示了一种全新的教育理念,对于高校心理健康教育课程的改革和完善具有重要的指导意义。

笔者认为,作为高校开展心理健康教育的主要途径,心理健康教育课程应该吸收积极心理学的相关理论要素,着眼于全体大学生积极心理品质的培养,进一步提高课程的实效性。

课程目标不仅是课程建设的出发点,也是课程建设的归宿。

课程目标对心理健康教育课程教学的方向具有规范作用,它指导着课程的教学内容、教学方法、教学手段、课程评价等。

第三届国际心理卫生大会明确指出,能够时常体验到幸福感是心理健康的重要标志之一。

积极心理学的核心目标就是帮助人们增进主观幸福感,获得幸福体验。

在积极心理学视角下,大学生心理健康教育课程目标不仅仅是矫治心理缺陷、预防心理问题,更主要的是挖掘大学生的各种外显和潜隐的积极体验,并在实践中扩展和深化这些积极体验,培养大学生的积极品质和积极人格,使大学生能够学会以欣赏的态度对待生活,提升创造幸福的能力,增进大学生的幸福感。

心理学心理健康标准

心理学和心理健康标准通常是复杂而多样的,它们涵盖了个体在心理层面的多个方面。

以下是一些心理学心理健康标准的基本元素:

1.情感健康:能够理解、表达和处理各种情感,包括积极的和负面的情感,同时维持情感的平衡。

2.社交健康:具有健康的社交技能,能够建立和维护良好的人际关系,同时避免不健康的依赖和冲突。

3.认知健康:具备良好的认知能力,包括注意力、学习、记忆和解决问题的能力。

4.自尊和自信:对自己有积极的认知,能够接受自己的优点和缺点,并有信心面对生活的挑战。

5.应对能力:能够有效地应对生活中的压力、挫折和变化,具备适应性和弹性。

6.自我意识:对自己的需求、价值观和目标有清晰的认识,能够做出符合自己利益的决策。

7.心理安全感:感觉到自己在社会和个人关系中是安全和受尊重的,不会感到孤立或被排斥。

8.人生满意度:对自己的生活感到满意,拥有积极的人生态度和愉悦感。

9.自我管理:能够有效地管理自己的时间、情绪和行为,以实现个人和职业目标。

10.适应社会规范:能够理解和遵守社会、文化和职业的规范,同时保持自己的个性和原则。

健康心理学健康心理学的定义•健康心理学是研究在维护和促进人类健康问题上的心理因素作用规律的科学。

健康心理学:一个工作的定义心理学在健康领域的主要意义在于保持健康而不是生病之后治疗疾病。

在这点上,心理学与医学和医疗的原则是相同的,与医学不同的是:医学研究的是特异性疾病,而心理学则关注于广义的行为而不是特异性的疾病和健康问题。

心理学对健康的贡献在于改变一些与慢性疾病有关的行为。

除了改变不健康的行为以外,心理学家还运用一定手段和技术来减轻疼痛、降低应激、提高医疗服务、帮助病人和他的家庭成员共同抵抗疾病。

- Taylor(1990)健康心理学的主要对象和任务•健康人群•与健康和疾病病源有关的行为卫生的研究•为积极开展预防性措施开展研究健康心理学讲课提纲一、健康心理学概述建立科学的健康观•健康心理学产生的背景和理论基础•健康心理学的研究方法•健康行为促进的理论和途径有关健康和疾病的概念•疾病(Disease)身体某些功能的失调或身体某些器官的有器质性病变引起的一种生理状况。

这种异常是可以观察测量的,主要是生物因素所致。

•生病(illness)是指人们承受疾病的一种状态。

•生病行为或病感行为(illness behavior)-社会因素表现出“病了”。

症状是疾病最先可视的征兆。

当症状出现,个体评估症状,获取医疗帮助和得到家庭支持的过程格林伯格“健康-疾病连续体“健康与疾病不是对立的概念,而是彼此相互依存、相互转化的统一体。

健康与疾病的关系是相对的,动态变化的生理健康是基础。

在此基础上,心理健康和社会健康是健康的核心成分亚健康状态健康和疾病是连续体,二者之间没有明确的分界点,在健康状态和疾病状态之间,还存在一种非健康也非疾病的状态,称之为“亚健康状态”,亦称“第三态”或“灰色状态。

亚健康状态症状•突发性精力不足•疲劳困乏,精神不振•注意力难以集中,心神恍惚•胸闷、心悸•失眠•疼痛•月经不调•性机能减退•职业倦怠亚健康状态的成因•衰老•生活方式•社会因素科学的健康观1 健康是多维度的,各维度间存在相互作用2 健康和疾病是连续的动态变化的过程,包括不同的水平。

健康心理学概述•建立科学的健康观•健康心理学产生的背景和理论基础•健康心理学研究方法•健康行为改变理论和途径健康心理学产生的背景•心理学理论体系的完善•健康领域的几个改变健康心理学属于现代心理学的一个分支学科心理科学的诞生•冯特(Wilhelm Max Wundt,1832~1920)1879年德国莱比锡建立第一个心理学实验室历史功绩-心理科学的独立(哲学思辨-科学实证)-实验心理学的创立-心理学专业队伍的建立弗洛伊德精神分析学派•潜意识论•神经症是精神冲突的结果-引自《精神分析引论》(1916)•梦是本能欲望的满足-引自《梦的解析》(1900)人的心理变态并不都是由大脑的生理和解剖结构的损害造成,人的内在心理矛盾冲突也能造成心理异常,提供了把心理过程包括在疾病概念之中的参考框架新精神分析学派••亚历山德(Alexander,1943)与心身疾病:情绪被压抑或潜意识中的心理冲突不仅导致心理异常,而且还可以转换成躯体症状霍妮与神经症人格:神经症不仅可以由个人经验造成,同时也可以由人们生活在其中的特殊文化环境造成。

行为学派的革命华生 (John B. Watson, 1878~1958)行为学派创始人《行为主义者眼光中的心理学》(1913)1 反对研究意识,主张研究可测量可观察到的客观行为2 反对内省,主张用实验方法行为心理科学的发展巴浦洛夫与经典条件反射•斯金纳与操作性条件反射条件反射与实验性神经症-泛化作用与辨别作用行为心理科学的发展•班杜拉社会学习理论–观察学习–替代强化–无尝试学习行为的概念•狭义的行为概念:个体活动中可以直接观察的部分.•广义的行为概念:个体内在的和外在的各种形式的运动。

••除了可观察测量的行为外,也包括内隐性的意识历程。

纵观上述说法,“行为”一词在心理学界广义用法,已包括内在的、外显的意识与潜意识等一切心理活动。

心理生理学派•情绪心理学说-坎农(W.B.Cannon)植物性神经系统•应激适应机制学说-塞里(Han Selye)HPA轴•高级神经活动学说-苏联巴甫洛夫学派认知理论•1960年,Miller建立哈佛认知中心•1967年,Neisser出版《认知心理学》•Ellis提出了ABC理论健康领域的转变•疾病谱和死亡模式改变•更加关注疾病预防•健康观的改变•生物-心理-社会医学模式代替传统的生物医学模式。

生活方式对疾病的影响•“行为病原学”:不良行为方式和生活方式是引起疾病的重要因素,研究行为因素在疾病发生、治疗与康复中的作用更加关注疾病预防•经济萧条期与医疗费用的增加•医疗与健康领域的意识革命•预防疾病,早期诊断和降低疾病的危险性成为当前健康领域的重要组成部分社会大众健康维护的层次(1)初级防御初级预防指力图减少疾病在人口中的影响的努力。

(2)二级预防是在疾病的早期,在症状尚未家中并带来无法逆转的损害前进行治疗。

(3)三级预防通过限制症状的严重程度,缩短病程来减少疾病的残留影响,包括精神复健的实时,以防复发和减除精神并可能引起的残障现象。

一分预防,十分治疗健康心理学诞生大事记•1978年健康心理学诞生(分支38)。

•以《健康心理学》命名的第一本书是由George Stone和他的同事编写的。

•1982年,《健康心理学杂志》出版健康心理学的理论基础1、生物-心理-社会模式2、心理神经免疫学生物医学模式1. 疾病可用偏离的生物学变量说明2. 行为表现或异常可依据生化规律解释3. 无心理、行为、社会维度空间4. 支持还原论和二元论,精神从躯体中分离出来生物医学模式的不足生化异常值的存在不一定发病,充其量是必要条件,并非充要条件•生活条件或环境与躯体相互作用改变易感性•生化异常时是否及何时接受病人角色受心理社会因素影响•仅针对生化异常的合理治疗不一定使病人恢复健康•在实施治疗方案时,医生的行为、医患关系及对药物的看法显著影响疗效,心理效应可直接改变疾病体验生物-心理-社会模型(BPS模型)•对疾病的认识不仅仅包括对疾病的生理(生物医学)解释,还包括了解病人(心理因素)、病人所处环境(社会因素)和帮助治疗疾病的医疗保健体系(社会体系)。

生物-心理-社会模式(BPS)健康心理学的生物学基础•对生物学系统,解剖学和生理学有详细的了解,其中生物系统包括遗传因素的差异•了解疾病发生或病因的生物学原因健康心理学的生物学基础器官病理学-维萨里:现代解剖学之父《人体纲要》-莫干利:疾病源于器官的病理•组织病理学-Bichat:组织是疾病的基础•细胞病理学-魏尔啸:疾病源于细胞,人体由细胞构成•细菌理论-巴斯德:细菌和免疫接种•基因与分子生物学-遗传疾病:基因测查和遗传咨询健康和疾病的心理学基础•健康心理学的原理是心理行为能够并确实可以改变人的身体健康:心理和身体关系心理和脑的关系行为和脑的关系即精神这个非物质的实体是如何引起躯体的或是生理过程的的改变。

安慰剂效应安慰剂:是指那些原本无效的物质做成某种药物的药丸或制剂。

安慰剂效应:是指在治疗中向病人提供并没有治疗作用的安慰剂,患者由于对治疗的期望而造成的症状减轻或病情的好转的现象。

安慰剂效应的机理•心理学解释-自我暗示•生理学证据-内在愈合因子-体内药厂:DA,内啡肽实质问题:心理和躯体的关系问题BPS模式的社会基础和理论1 种族,性别,社会习俗、文化等与疾病2 研究社会支持网络系统与疾病,包括家庭、学校、教堂和其它减缓压力的支持系统。

3 卫生服务系统和医疗保健政策BPS模式的社会基础和理论1 种族,性别,社会习俗、文化等与疾病2 研究社会支持网络系统与疾病,包括家庭、学校、教堂和其它减缓压力的支持系统。

3 卫生服务系统和医疗保健政策社会学理论•病人角色理论•社会综合理论:关于控制和顺从病人角色理论••社会角色:社会规定的用于表现社会地位的行为模式。

病人角色:又称患者身份,是指那些有病感行为,包括求医行为和治疗行为的社会人群。

•社会规定或期待个体发生与角色相应的行为患者角色特点•免除或部分免除以往社会角色承担的义务•不必为其病负责•有责任要求康复•有权取得医疗技术的帮助•积极配合治疗和护理•有知情的权利病人角色适应对健康的影响•角色行为冲突:角色进入障碍•角色行为强化:角色恢复障碍•角色行为异常个性-角色转换与遵医行为社会综合理论社会系统提供一些方式来影响人们使之从事社会希望的行为并减少非常规的和偏离正常的行为。

心理神经免疫学心理神经免疫学为BPS模式提供了科学理论基础。

心理神经免疫学的基本研究方法•涉及心理学的方法- 心理测量- 心理行为干预:临床和实验室•涉及免疫学的方法心理学量表和测量•心境状态轮廓•状态特质焦虑量表•BPOMS量表•情绪适应问卷测量•Beck抑郁量表•社会支持问卷•日常琐事量表免疫系统简介免疫系统------国防部免疫器官-----防御基地免疫细胞-----不同兵种的精锐部队免疫因子-----传递信息的信使免疫反应•非特异性免疫•特异性免疫-细胞免疫-体液免疫免疫功能测定•计数测定•功能测定:淋巴细胞增值反应•变异细胞检验评定活组织中细胞功能的检验•同功能检测一样般研究思路•心理干预•心理因素免疫功能•心理状态细胞•个性特质功能处理神经免疫学的范例•免疫功能的经典条件反射•免疫系统活动与长期压力的影响•情绪、心境与免疫•人格特质、人格类型与免疫功能之间的联系•人际关系与免疫•心理干预对免疫功能的影响生活事件与免疫•考试•照顾病人•严重事故•日常事件•乐观的人的免疫功能无障碍情绪、心境与免疫•临床角度•心情抑郁人格与免疫人际关系和免疫心理社会干预与免疫•心理教育•应激管理•应对技巧•放松训练健康心理学的研究方法科学方法的逻辑科学方法是建立研究变量间关系的过程。

常见的变量自变量应变量变量间的关系因果关系相关关系实验设计中应当注意的问题1 自变量的混淆2 被试者的选择:随机3期待效应4安慰剂效应如何避免安慰剂效应双盲法:即研究的主持人采取措施使研究人员和被试都不知道试验过程中谁接受实验措施(药物)或对照(安慰剂)措施。

示例放松训练是否降低偏头痛的发作频率与强度健康心理学的研究方法(1)观察法(2)个案法(3)测验法(4)前后测设计-临床疗效研究中使用最多的方法(5)流行病学法(6)元分析(7) 实验法5)前后测设计-临床疗效研究中使用最多的方法•同一个体的前后测-干预以外因素的控制•不处理控制组的前后测设计使用等待名单控制组的非因素设计(药物的疗效)治疗组前测(T1)治疗期后测(T2)等待名单组前测(T1)等待期后测流行病学法流行病学经常使用的应变量测定:•死亡率•发病率:是指损伤症状出现的情况•发生率:在某一段时间某种疾病的新的病例的出现比率•流行率:在某个时间内,某种疾病存在的数量•相对危险:RR=暴露组的疾病发生率/非暴露组的疾病发生率流行病学研究方法及其与心理学的匹配研究流行病学的研究思路:描述-解释-预测与控制(7)元分析•起源:研究结果的混乱与矛盾•定性文献综述:主观因素的干扰定量文献综述:元分析•定义:进行定量文献综述的客观/统计工具•问题:如何将研究归类?如何确保数据的可信性(空中楼阁)?健康行为改变理论危害健康行为类型•日常危害健康行为:饮食不当、吸烟、性乱•致病性行为模式-A型行为(冠心病易发性行为)核心行为表现有两种:不耐烦和敌意-C型行为(癌症易发性行为)核心行为表现:压抑、自我克制,爱生闷气(内化的愤怒)•不良生活习惯主要导致成年期慢性退行性病变(肥胖病,心血管疾病、癌症等)•不良病感行为健康行为改变途径•社会学模式•心理学模式健康教育•汤纳特的健康教育的心理学模式(Donatell,1988)健康行为是由三个因素决定:自我效能,控制焦点,健康控制焦点。