陕北民居——窑洞

- 格式:docx

- 大小:29.76 KB

- 文档页数:7

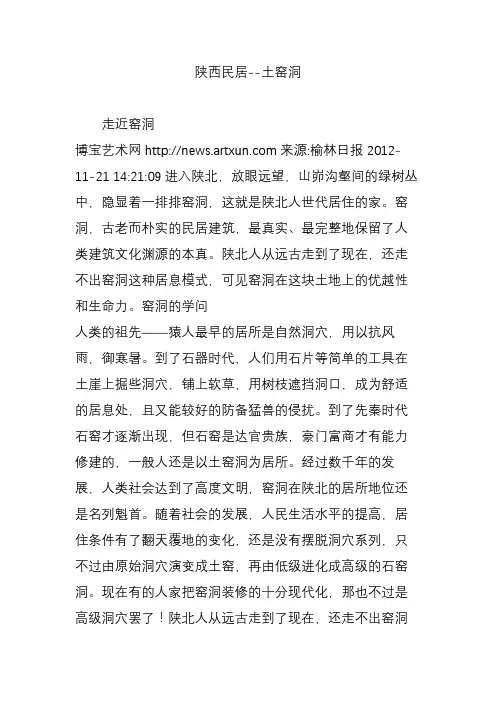

陕西民居--土窑洞走近窑洞博宝艺术网来源:榆林日报2012-11-21 14:21:09进入陕北,放眼远望,山峁沟壑间的绿树丛中,隐显着一排排窑洞,这就是陕北人世代居住的家。

窑洞,古老而朴实的民居建筑,最真实、最完整地保留了人类建筑文化渊源的本真。

陕北人从远古走到了现在,还走不出窑洞这种居息模式,可见窑洞在这块土地上的优越性和生命力。

窑洞的学问人类的祖先——猿人最早的居所是自然洞穴,用以抗风雨,御寒暑。

到了石器时代,人们用石片等简单的工具在土崖上掘些洞穴,铺上软草,用树枝遮挡洞口,成为舒适的居息处,且又能较好的防备猛兽的侵扰。

到了先秦时代石窑才逐渐出现,但石窑是达官贵族,豪门富商才有能力修建的,一般人还是以土窑洞为居所。

经过数千年的发展,人类社会达到了高度文明,窑洞在陕北的居所地位还是名列魁首。

随着社会的发展,人民生活水平的提高,居住条件有了翻天覆地的变化,还是没有摆脱洞穴系列,只不过由原始洞穴演变成土窑,再由低级进化成高级的石窑洞。

现在有的人家把窑洞装修的十分现代化,那也不过是高级洞穴罢了!陕北人从远古走到了现在,还走不出窑洞这种居息模式,可见窑洞在这块土地上的优越性和生命力。

窑洞最大的优越性是冬暖夏凉,冬季北风呼啸,滴水成冰,窑内暖和如春。

夏季烈日似火,热浪翻滚,窑内却凉爽似秋。

火炕特别适宜老年或风湿病人居住,它有保暖和热灸作用。

窑洞的形制有土窑、接口窑、石窑几种。

土窑在人工洞穴上发展而来,属窑洞的初级型。

农民选择一向阳的胶土崖,用镢头刨齐崖面,开个长方形口子,称窑口,挖进一两米后,向顶部及左右拓展,修成拱形洞。

窑口安装简易方形小门;窑内用麦鱼、黄土和泥粉刷;用石板、黄土垒灶盘炕,即可居住。

这种窑在古代是贫富人家共同的居所模式,接口窑、石窑出现后,仍是贫民安身立命的居息之地。

这种窑采光不好,空气流通差。

建国后这种土窑基本淘汰,作为牛羊圈使用。

接口窑,是为了加固土窑窑面和窑口,防止雨水冲刷和塌陷发展而来的一种模式。

黄土高原特殊的民居——陕北窑洞窑洞起源于人类最早期的“穴居”。

人们为了躲避风雨的侵袭和动物猛兽的袭击,在自然形成的山洞中居住,成为人类早期的居住方式。

我国窑洞民居主要分布在陕西、甘肃、山西、宁夏、河北、河南六大区域。

窑洞可说是在黄土高原特殊的地质、地貌、水文、气候及传统古文化等多种因素作用下,经过数千年的发展演变逐渐完成其定型的。

在众多黄土窑洞中,陕北的窑洞是我国目前保存最为完整,同时也是我国窑洞建筑技艺和艺术的典型代表。

陕北的窑洞,是陕北农民的象征。

在这里,沉积了古老的黄土地深层文化,人民创造了陕北的窑洞艺术(民间艺术)。

下面就陕北窑洞的自然成因、种类、建筑优点作以简单介绍。

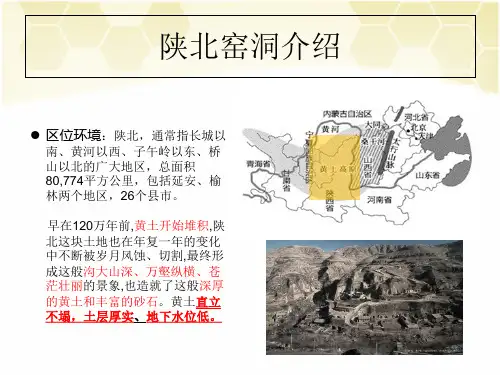

一、特殊的自然环境位于黄河中游、属黄土高原丘陵的沟壑区的陕北地区,无论是城镇或乡村,时至今日,窑洞仍是人们最主要的居住形式。

深达一二百米、极难渗水、直立性很强的黄土,为窑洞提供了很好的发展前提。

同时,气候干燥少雨、冬季寒冷、木材较少等自然状况,也为冬暖夏凉、十分经济、不需木材的窑洞,创造了发展和延续的契机。

窑洞有靠山土窑、石料接口土窑、平地石砌窑多种,一般城市里以石、砖窑居多,而农村则多是土窑或石料接口土窑。

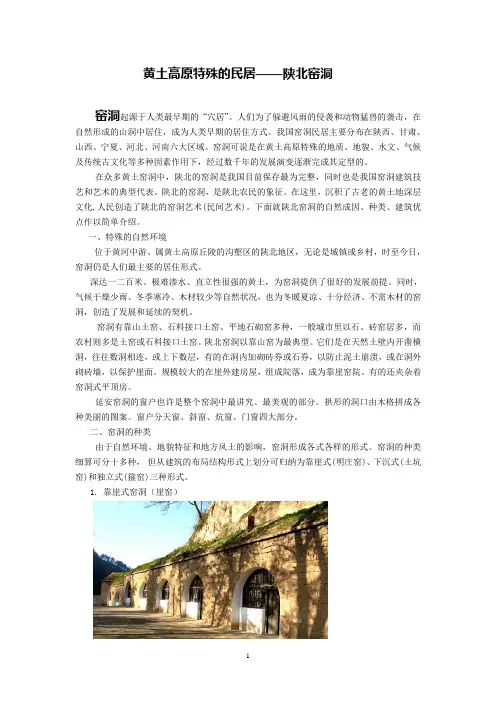

陕北窑洞以靠山窑为最典型。

它们是在天然土壁内开凿横洞,往往数洞相连,或上下数层,有的在洞内加砌砖券或石券,以防止泥土崩溃,或在洞外砌砖墙,以保护崖面。

规模较大的在崖外建房屋,组成院落,成为靠崖窑院。

有的还夹杂着窑洞式平顶房。

延安窑洞的窗户也许是整个窑洞中最讲究、最美观的部分。

拱形的洞口由木格拼成各种美丽的图案。

窗户分天窗、斜窗、炕窗、门窗四大部分。

二、窑洞的种类由于自然环境、地貌特征和地方风土的影响,窑洞形成各式各样的形式。

窑洞的种类细算可分十多种,但从建筑的布局结构形式上划分可归纳为靠崖式(明庄窑)、下沉式(土坑窑)和独立式(箍窑)三种形式。

1. 靠崖式窑洞(崖窑)靠崖式窑洞有靠山式和沿沟式,窑洞常呈现曲线或折线型排列,有和谐美观的建筑艺术效果。

黄土高原特色建筑——陕北窑洞

七谈君 2017-12-20

人们说起我国的陕北,定要提提那独特的建筑物——窑洞。

陕北窑洞是黄土高原上独有的居所,是那里居住的一代代人的建筑文化传承,从古自今,依然保留着那最初时候的建筑特色,于此,便来简要说说这陕北窑洞。

陕北窑洞常分为三种,分别是靠崖式、下沉式和独立式。

最基本的样式,便是这下沉式了。

人们依地而建,门式通常是圆拱形的,平顶而立。

在有些地方,由于可建地较少,经常会有叠层而建的。

这种样式较之一层的窑洞就显得壮观了些,远远望着,不免会生出几分赞叹之情。

还有的窑洞会依山而建,即窑洞的背面来着山,前院以示人。

在窑洞的平顶上还会盖一层很厚的黄土,上面偶尔还会看到几棵稀疏的草木。

自古以来,陕北窑洞都是一种神秘的存在。

何以如此说呢?便是因为它那所处的独特位置。

在较为富有的家庭,还会将窑洞稍加装饰,使之更为迷人。

在选择建窑洞的处所时,人们通常会选择建在一起。

在古代,如此便可相互往来,更增添了几分友来之情。

窑洞所所依山而建,看着实为壮观。

依山而建的陕北窑洞,两层已是壮观,而多层而建的已是雄奇之景了。

每户门窗同样装饰,上挂一个灯笼,看着很是喜庆。

陕北窑洞,真为我国一所神奇的建筑,是一代代生活在那的人们智慧的结晶。

七谈君

趁年轻去旅游,好好感受世界。

介绍陕北民居窑洞的作文

说到陕北,那可真是个神奇的地方!说起陕北的民居窑洞,那可真是让人眼前一亮。

这些窑洞不仅外观独特,而且里面住着的人们也过着非常有趣、特别的生活。

首先得说说这些窑洞的外形。

别看它们外表不起眼,其实里面可是大有文章。

这些窑洞一般都是用黄土和石头砌成的,顶上还盖着青瓦,看起来既坚固又美观。

有的窑洞还有窗户呢,虽然小了点,但能透进来一点阳光,也算是个小幸运了。

走进去一看,这简直就是个小型的“地下宫殿”啊!里面的空间设计得既实用又舒适,火炕、锅台、柜子一应俱全,应有尽有。

冬天的时候,一家人围坐在火炕上,喝着热腾腾的茶水,聊聊天,说说笑笑,别提有多惬意了。

再说说窑洞里的日常生活吧。

这里的人们生活节奏慢悠悠的,一天到晚就忙着种地、养牲畜、打麻将。

还能听到他们唱起山歌来,那种悠扬的歌声在山谷间回荡,别有一番风味。

不过,要说最有趣的还是那些窑洞里的孩子们。

他们经常在院子里追逐嬉戏,或者在窑洞里捉迷藏。

他们还会在窑洞里举行小型的庆祝活动,拿出自己亲手做的美食,一起分享这份快乐。

说起来我都有点流口水了呢!陕北的窑洞不仅仅是一种居住方式,更是一种生活方式,一种文化传承。

在这里生活的人,虽然日子过得简单,但却过得有滋有味,有滋有味。

陕北的窑洞真是个神奇的地方,它不仅让我们领略到了大自然的鬼斧神工,更让我们感受到了当地人淳朴、热情的生活态度。

要是有机会,一定要亲自去感受一下这里的独特魅力哦!。

介绍陕北民居窑洞的作文

陕北的窑洞,真是个让人眼前一亮的地方。

一走进去,就像进了一个神奇的小世界,四周被厚厚的土墙包围着,顶上是密密麻麻的窗户,阳光从里面洒进来,照得人心里暖暖的。

这窑洞的设计真是巧妙极了!墙壁上还有精美的壁画,画的都是陕北人民的生活场景,有放羊的、打铁的、种地的……看着这些画,我仿佛也能感受到陕北人民的生活气息。

说到窑洞的内部,那可真是别有洞天!里面摆满了各种农具和生活用品,有的甚至还能用来做饭呢!墙上挂着的是陕北的特色美食,比如羊肉泡馍、凉皮、油泼面……每

一口都让人回味无穷。

窑洞里还有一个特别的地方,那就是火炕。

冬天的时候,一家人围坐在火炕上,一边吃着热腾腾的食物,一边听着外面风雪的声音,那种温馨的感觉真是难以言表。

窑洞的屋顶设计也非常独特,上面覆盖着厚厚的茅草,既保温又防雨,真是一举两得。

窑洞的通风效果特别好,即使夏天也没有那么闷热。

最让我感到惊讶的是,这窑洞的隔音效果!晚上躺在床上,外面的鸡鸣狗叫都听不到,只能听到自己的呼吸声和心跳声,简直太安静了。

陕北的窑洞真是个神奇的地方,它不仅让我们感受到了陕北人民的热情和淳朴,还给我们带来了无尽的惊喜和感动。

有机会的话,一定要亲自去体验一下,感受一下这独特的魅力!。

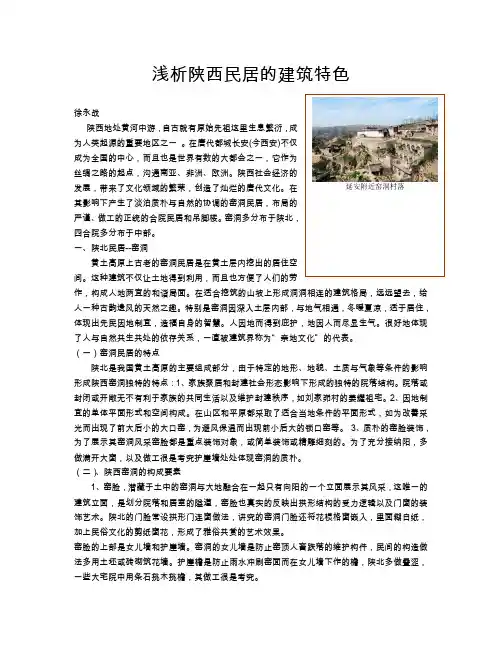

延安附近窑洞村落 浅析陕西民居的建筑特色徐永战陕西地处黄河中游,自古就有原始先祖这里生息繁衍,成为人类起源的重要地区之一 。

在唐代都城长安(今西安)不仅成为全国的中心,而且也是世界有数的大都会之一,它作为丝绸之路的起点,沟通南亚、非洲、欧洲。

陕西社会经济的发展,带来了文化领域的繁荣,创造了灿烂的唐代文化。

在其影响下产生了淡泊质朴与自然的协调的窑洞民居,布局的严谨、做工的正统的合院民居和吊脚楼。

窑洞多分布于陕北,四合院多分布于中部。

一、陕北民居--窑洞黄土高原上古老的窑洞民居是在黄土层内挖出的居住空间。

这种建筑不仅让土地得到利用,而且也方便了人们的劳作,构成人地两宜的和谐局面。

在适合挖筑的山坡上形成洞洞相连的建筑格局,远远望去,给人一种古韵遗风的天然之趣。

特别是窑洞因深入土层内部,与地气相通,冬暖夏凉,适于居住,体现出先民因地制宜,造福自身的智慧。

人因地而得到庇护,地因人而尽显生气。

很好地体现了人与自然共生共处的依存关系,一直被建筑界称为“亲地文化”的代表。

(一)窑洞民居的特点陕北是我国黄土高原的主要组成部分,由于特定的地形、地貌、土质与气象等条件的影响形成陕西窑洞独特的特点:1、家族聚居和封建社会形态影响下形成的独特的院落结构。

院落或封闭或开敞无不有利于家族的共同生活以及维护封建秩序,如刘家峁村的姜耀祖宅。

2、因地制宜的单体平面形式和空间构成。

在山区和平原都采取了适合当地条件的平面形式,如为改善采光而出现了前大后小的大口窑,为避风保温而出现前小后大的锁口窑等。

3、质朴的窑脸装饰,为了展示其窑洞风采窑脸都是重点装饰对象,或简单装饰或精雕细刻的。

为了充分接纳阳,多做满开大窗,以及做工很是考究护崖墙处处体现窑洞的质朴。

(二)、陕西窑洞的构成要素1、窑脸,潜藏于土中的窑洞与大地融合在一起只有向阳的一个立面展示其风采,这唯一的建筑立面,是划分院落和居室的隘道,窑脸也真实的反映出拱形结构的受力逻辑以及门窗的装饰艺术。

介绍陕北民居窑洞的作文

陕北窑洞里的“小确幸”

哎呀,说到陕北民居的窑洞,那可真是个神奇的地方。

想象一下,在黄土高原上,一排排小小的窑洞就像星星一样点缀着大地,这就是我们的家。

说起窑洞,我可是又爱又恨。

爱它是因为这里的冬天特别暖和,就像是个天然的大暖炉。

夏天呢,虽然热得让人受不了,但一到晚上,微风一吹,简直比空调还凉快。

而且,窑洞里的家具都是那种木头做的,看着就结实,坐上去软绵绵的,感觉整个人都放松了。

最让我感到自豪的是,这些窑洞不仅美观,还能防震。

你知道吗?陕北的地震多得像是家常便饭,但那些古老的窑洞却像石头一样稳稳当当,一点儿也不摇晃。

这可真是太神奇了!

别看窑洞外表不起眼,里面可精彩了。

墙上挂着各种农具,有的还是手工打造的呢。

炕上铺满了厚厚的稻草,晚上一家人围坐在一起,一边烤火一边聊天,那感觉别提有多温馨了。

还有啊,窑洞里的空气总是那么清新,仿佛能净化心灵。

走在窑洞前的院子里,呼吸一口新鲜的空气,感觉整个人都充满了活力。

不过,要说最让我怀念的,还是那些窑洞里的传统习俗。

每到春节或者中秋节,我们一家人会一起包饺子、吃月饼,虽然简单,但那份团聚的幸福感却是任何物质都无法替代的。

现在,虽然我们的生活越来越好,但那些古老的窑洞依然承载着我们的记忆和情感。

它们不仅仅是一片居住的地方,更是我们文化的传承者和见证者。

所以啊,下次有机会去陕北旅游,别忘了去体验一下那些古老的窑洞,感受一下那份淳朴和温暖。

说不定,你会被它们深深地吸引,从此爱上这片神奇的土地呢!。

陕北民居:窑洞作者:来源:《中华民居》2011年第01期窑洞是典型的陕北民居。

窑洞一般宽3米、深5-20米,在3-5米深的黄土覆盖下,夏季室温比室外低约10度,冬季比室外约高15度,可谓冬暖夏凉。

窑洞有单独的沿崖式窑洞(土窑)、土坯或砖石的拱式复土窑洞以及天井地院落式窑洞三种。

窑洞门面装有较大面积的门窗,其采光好、受外界噪音和其他污染的影响少。

窑洞式住宅是陕北甚至整个黄土高原地区较为普遍的民居形式。

它是在黄土断崖地区挖掘出来的洞穴,虽然存在采光及通风方面的缺陷,因为施工简便,造价低廉,现在仍是北方少雨的黄土地区人民习用的最主要的民居形式。

提起窑洞的来历,当地还有一个传说。

相传在战国时期,一个将军带一千人去剿灭一团一万人的土匪,这场恶战一触即发,一番血拼后,将军他们死了一百来人,土匪那边的死伤人数不过区区三十人,将军意识到他们自己不是对手,便一边逃一边考虑对付土匪的对策,他们逃到山顶上,已无路可逃,土匪就在下面,将军他们尝试了各种方法,扔石头等,可对手也身经百战,没有死一个人。

忽然将军手下的一个士兵想到了一个好主意,大家都挖一个大洞,堆一座土墙,然后将土墙推倒,再一齐冲下山去与敌人撕杀,最终将军他们获得了胜利,后来他们发现挖出的大洞里面可以住人,便将此洞命名为窑洞。

窑洞是一种特殊的“建筑”,不是用“加法”而是以“减法”即“减”去自然界的某些东西而形成的可用的空间。

深达一二百米、极难渗水、直立性很强的黄土,为窑洞提供了很好的发展前提。

在平地上用土坯或砖石垒砌而成的是平顶式窑洞;靠崖式窑洞是将山坡一面垂直铲平,然后在平面上凿挖窑洞。

天井式窑洞是在平地上挖坑,深7米余,四周见方。

然后在坑的四壁下部凿挖窑洞,形成天井式四方宅院。

天井窑院内设置有出水通井,院内一般都种有高大树木,沿窑院顶部四周筑有带水檐道的砖墙。

宅院内有作粮仓用的窑洞,顶部开有小孔,直通地面打谷场,收获之时可直接将谷场的粮食灌入窑内粮仓,平时孔口置避雨席棚。

陕北窑洞,浅谈黄土高原上古老的窑洞民居窑洞是西北黄土地上农民的象征,这一古老的“洞穴式”居住方式可以追溯到四千多年前,在我国漫长的农耕文化中,窑洞是大山子民最温暖的家。

作为一个地地道道的陕西人,小的时候经常在窑洞玩耍,听爷爷讲,老爷爷和弟兄几个那时候为了种地方便在土崖处挖了几孔土窑洞就算是临时的小家了。

爷爷成家之后又陆陆续续的挖了几孔土窑洞,那个时候面朝黄土背朝天,哪有什么现代化工具,都是一砖一石慢慢修建起来的。

窑洞的发展黄土高原的祖先们最早就是在窑洞中生存、繁衍子孙、壮大家族的。

早在周先祖时期,窑洞修筑就遍布山间谷地,多为半地穴式,直到秦汉后期发展为全穴式,也就是现在所说的土窑。

《诗经》中记载“古公亶父,陶复陶穴,未有家室”,掏窑洞,挖地穴,这里的“陶复”指的是明庄窑,“陶穴”则是半敞式窑洞庄。

唐宋时期,窑洞的类型逐渐增多,每一个窑洞也有了明确的用途划分,修建也会根据山崖地形避阴就阳,取长补短。

从土窑到石砌窑洞,随着人们生活水平的提高开始用泥质砖建起的砖窑洞。

慢慢的,人们不再满足于窑洞的单一色彩,用起了彩色瓷砖来装饰窑面墙,对室内进行了上下两层分割,形成复式小二层的新窑洞。

2008年6月,庆阳市“窑洞营造技艺”经国务院批准被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

窑洞的类型在中国的陕甘宁地区,农民利用黄土地的特性,开凿挖穴,辟洞而居。

陕北窑洞分为石砌的石窑,砖砌的砖窑,土砌的土窑洞,多依山而建,鳞次栉比,远看很是壮观,它们根据不同的地貌特点分有庄窑、土坑窑、箍窑等。

明庄窑也叫崖庄窑靠崖式窑洞,一般是在山崖沟边,根据山崖的高低分布,向土壁内挖出拱洞,一般多个洞口相连。

这种庄子分有一庄三窑或者五窑,通常修成半圆形的,垒上山墙,窑内灶台土炕、家具一应俱全。

四四方方土坑窑下沉式窑洞,这种土坑窑较为耗时耗力,向下掘出一个深坑,平面呈长方形,分别在坑壁上向深处挖凿窑洞,窑口安装门窗。

上面讲述的“陶穴”就是这样的窑洞,看起来更像是现在的地下室。

陕西民居--土窑洞走近窑洞博宝艺术网来源:榆林日报2012-11-21 14:21:09进入陕北,放眼远望,山峁沟壑间的绿树丛中,隐显着一排排窑洞,这就是陕北人世代居住的家。

窑洞,古老而朴实的民居建筑,最真实、最完整地保留了人类建筑文化渊源的本真。

陕北人从远古走到了现在,还走不出窑洞这种居息模式,可见窑洞在这块土地上的优越性和生命力。

窑洞的学问人类的祖先——猿人最早的居所是自然洞穴,用以抗风雨,御寒暑。

到了石器时代,人们用石片等简单的工具在土崖上掘些洞穴,铺上软草,用树枝遮挡洞口,成为舒适的居息处,且又能较好的防备猛兽的侵扰。

到了先秦时代石窑才逐渐出现,但石窑是达官贵族,豪门富商才有能力修建的,一般人还是以土窑洞为居所。

经过数千年的发展,人类社会达到了高度文明,窑洞在陕北的居所地位还是名列魁首。

随着社会的发展,人民生活水平的提高,居住条件有了翻天覆地的变化,还是没有摆脱洞穴系列,只不过由原始洞穴演变成土窑,再由低级进化成高级的石窑洞。

现在有的人家把窑洞装修的十分现代化,那也不过是高级洞穴罢了!陕北人从远古走到了现在,还走不出窑洞这种居息模式,可见窑洞在这块土地上的优越性和生命力。

窑洞最大的优越性是冬暖夏凉,冬季北风呼啸,滴水成冰,窑内暖和如春。

夏季烈日似火,热浪翻滚,窑内却凉爽似秋。

火炕特别适宜老年或风湿病人居住,它有保暖和热灸作用。

窑洞的形制有土窑、接口窑、石窑几种。

土窑在人工洞穴上发展而来,属窑洞的初级型。

农民选择一向阳的胶土崖,用镢头刨齐崖面,开个长方形口子,称窑口,挖进一两米后,向顶部及左右拓展,修成拱形洞。

窑口安装简易方形小门;窑内用麦鱼、黄土和泥粉刷;用石板、黄土垒灶盘炕,即可居住。

这种窑在古代是贫富人家共同的居所模式,接口窑、石窑出现后,仍是贫民安身立命的居息之地。

这种窑采光不好,空气流通差。

建国后这种土窑基本淘汰,作为牛羊圈使用。

接口窑,是为了加固土窑窑面和窑口,防止雨水冲刷和塌陷发展而来的一种模式。

延安附近窑洞村落 浅析陕西民居的建筑特色徐永战陕西地处黄河中游,自古就有原始先祖这里生息繁衍,成为人类起源的重要地区之一 。

在唐代都城长安(今西安)不仅成为全国的中心,而且也是世界有数的大都会之一,它作为丝绸之路的起点,沟通南亚、非洲、欧洲。

陕西社会经济的发展,带来了文化领域的繁荣,创造了灿烂的唐代文化。

在其影响下产生了淡泊质朴与自然的协调的窑洞民居,布局的严谨、做工的正统的合院民居和吊脚楼。

窑洞多分布于陕北,四合院多分布于中部。

一、陕北民居--窑洞黄土高原上古老的窑洞民居是在黄土层内挖出的居住空间。

这种建筑不仅让土地得到利用,而且也方便了人们的劳作,构成人地两宜的和谐局面。

在适合挖筑的山坡上形成洞洞相连的建筑格局,远远望去,给人一种古韵遗风的天然之趣。

特别是窑洞因深入土层内部,与地气相通,冬暖夏凉,适于居住,体现出先民因地制宜,造福自身的智慧。

人因地而得到庇护,地因人而尽显生气。

很好地体现了人与自然共生共处的依存关系,一直被建筑界称为“亲地文化”的代表。

(一)窑洞民居的特点陕北是我国黄土高原的主要组成部分,由于特定的地形、地貌、土质与气象等条件的影响形成陕西窑洞独特的特点:1、家族聚居和封建社会形态影响下形成的独特的院落结构。

院落或封闭或开敞无不有利于家族的共同生活以及维护封建秩序,如刘家峁村的姜耀祖宅。

2、因地制宜的单体平面形式和空间构成。

在山区和平原都采取了适合当地条件的平面形式,如为改善采光而出现了前大后小的大口窑,为避风保温而出现前小后大的锁口窑等。

3、质朴的窑脸装饰,为了展示其窑洞风采窑脸都是重点装饰对象,或简单装饰或精雕细刻的。

为了充分接纳阳,多做满开大窗,以及做工很是考究护崖墙处处体现窑洞的质朴。

(二)、陕西窑洞的构成要素1、窑脸,潜藏于土中的窑洞与大地融合在一起只有向阳的一个立面展示其风采,这唯一的建筑立面,是划分院落和居室的隘道,窑脸也真实的反映出拱形结构的受力逻辑以及门窗的装饰艺术。

陕北民居——窑洞摘要:陕北窑洞主要是适应黄土高原的地质、地貌、气候等自然条件下产生的特色建筑。

窑洞选择了黄土高原,黄土高原选择了人,人也选择了窑洞。

这种“天人合一”的自然辩证法则,似乎隐藏着不可言破的玄机。

本文从陕北窑洞的历史演变、结构特点、类型以及建筑格局等方面入手,简单介绍了窑洞的基本情况,让人们对窑洞以及居住在窑洞的人民的生活面貌有了初步的认识和了解。

关键字:历史演变类型结构特点建筑格局Northern Shaanxi folk House - caveAbstract:cave dwelling served primarily to adapt of the loess plateau in northern Shaanxi under natural conditions such as geology, geomorphology, climate characteristic of the building. caves in loess plateau of selected, select a person in the loess plateau, who chose the caves. this " oneness " of dialectics of nature, seems to hide their statements cannot be broken. this article from the history of the cave in northern shaanxi, architectural art, type, and areas such as architectural patterns, describe briefly the basic situation of the cave, so that people on the caves and the life of the people living in the cave with preliminary knowledge and understanding.keywords :historical evolution types architecture art building structure一历史演变陕北建造窑洞,最早应该始于周代,半地穴式。

秦汉后发展为全地穴式,就是现在的土窑。

明朝中叶,开始用石块做窑面墙。

明末清初,当地人仿土窑模式建起了石砌窑洞。

现在也有用彩色瓷砖添窑面和分割厅室及上下两层楼房式的新窑洞。

住着更加舒适宜人。

二结构特点窑洞造型的最大特点是在“中矩”(即方型院落)的背景下以弧形的拱壳“中规”造型,均衡统一,比例适度,以富有韵律感而形成观赏序列。

无论从室内的窑顶或室外的拱头线来看,无不以“圆美”架构之。

如此,“中规”与“中矩”相济,不但使聚落富有变化,而且体现了中华民族传统的“天圆地方”对大自然的认识观念。

三窑洞类型(一)从建筑布局角度可分为:靠山式和沿沟式两种类型1、靠山式窑洞它是在黄土坡上,依靠山崖,前面有一定的开阔地箍建窑洞。

因为它要依山靠崖,必然要随等高线布置才更合理,窑洞常常呈现出曲线或折线排列分布。

这种窑洞修建时省工省力,又节约土地,并有良好的采光优点,还取得了与生态环境相协调的效果。

当然它离公路有一定的坡度距离,对于人们出入上下搬运物品和饮水带来不便的缺点。

2、沿沟式窑洞即窑洞修建在河道两旁,大多数在阳面。

也是建筑学上讲的在冲沟两岸土坡和崖壁基岩上部的黄土层中开挖窑洞。

它的优点是交通方便,饮水便利,可避风沙,本地人称为“水食相连”之地,缺点就是相对于靠山窑洞视野不开阔,战乱年代容易受到攻击。

(二)从结构和材料上可分为土窑、接口窑、砖窑、石窑等基本类型(土坯窑是土窑的衍化,薄壳窑是砖窑的派生,砖石窑是两种建材的混合使用)1、土窑它是陕北窑洞的原始形态,保留古代穴居的习俗。

挖土窑必须选择在向阳山崖上土质坚硬,土脉平行的原生胶土崖上挖掘,避免在直立、倾斜土脉和绵黄土地段开挖。

因为,土硬则实,土软则虚,虚则易塌陷。

窗户有两种:一种是小方窗,仅一平方米左右,光线甚暗;另一种是半圆木窗,约有3-4平方米,不仅光线较好,透气性也大大提高了。

半圆形木窗的格局令人视觉舒展大方,而且有专家指出,这也是易经中“天圆地方”之说的体现,耐人寻味。

2、接口窑即是在原土窑开扩窑口,按窑拱大小加砌一、二米进深石头或砖做窑面(基本在1.5—3米之间),新做圆窗木门。

为加固内顶,用柳椽箍顶。

然后用麦鱼细泥沫壁,土拱与石(砖)拱接口处抹平隐藏使其新旧两个部分浑然一体。

接口窑是过去土窑基础上的进步,门窗变大后采光面积大,光线增强,既明亮又保温,窑面也坚固美观。

现今,接口窑也大多数“退役”,成为陕北窑洞的历史遗迹。

3、砖窑就是用砖和灰浆砌的拱式窑洞,结构及优点与石窑大同小异。

在煤炭富足石料缺乏的地方,烧砖建窑当然方便。

砖窑美观整齐,备料易施工速度快,但造价高。

砖窑的缺点是保温性差,砖块年旧老化,窑洞使用寿命相对石窑要短。

4、石窑就是用石块,灰沙垒砌的拱形窑洞。

窑面石料按尺寸凿方凿弧,砌面讲究缝隙横平竖直,窑面整体平整,拱圈圆缓,合平规范标准。

小窗加玻璃,也有整个门窗安装里外双层玻璃,即可增加室内明亮度,又可加强保温性,也很美观。

新近出现用铝合金做门窗的新样式新变化,体现出新一代陕北人的富裕和思变的心里。

四箍窑洞俗谚有“箍窑盖房,一世最忙”,箍窑是家中一件大事,按照传统观念,窑洞箍的怎样,关系到子孙后代吉凶盛衰大事。

因此,箍窑必请风水先生看地势、定方向、择日子来选定。

现在的选址大都趋向实用,选择向阳、背风、吃水和交通都方便的地方。

下面介绍箍窑中几个重要过程:(一)合龙口合龙口一般在中窑举行,即在套顶时中窑窑顶留下一块石头的缺口,谓龙口。

要在合龙口石头旁挂一双红筷子,一管毛笔,一锭墨,一本黄历,还有主人准备一个装有五谷(即小麦、谷子、高粱、玉米、糜子)的红布袋,以及五色布条、五彩丝线,这一切都有讲究,也就是祈求文星高照、家庭和睦,六畜兴旺,五谷丰登,丰衣足食的美好愿望。

中窑两边贴红对联,旧时多写“合龙又遇黄道日,修建正逢紫微星”,“风抬头三星在户,合龙口五福临门”等;现在写“合龙正遇艳阳日,修建喜逢大有年”,“新窑新居新气象,好山好水好风光”等。

在此之前,主人还要跪在中窑口前进行“祭土”,也叫“谢土”(即主人端着放有香、黄裱、酒壶、酒盅、米糕奠酒、献食叩头)。

待时辰一到,匠人把准备好的物品放入合龙石下抹上水泥砌好。

此时,鸣放鞭炮,也有吹奏唢呐助兴,匠人站在中窑顶上一边撒五谷杂粮、硬币、针包、糖、花生、馍等,一边口中唱着合龙口的歌词:一合龙口再不开,四撒北方壬葵水,家添人口外添财,五撒中方戊已土,窑里窑外喜气生,匠工无忌,主家无忌,天神地仙降福来。

天无忌,地无忌,一撒东方甲乙木,姜太公在此,二撒南方丙丁火,百无禁忌,三撒西方庚辛金,大吉大利!窑下的人群争着去捡拾,当地人称这为“撒福禄”。

据说,抢到硬币的人将交上好运招财进宝,而捡到针包的人日后一定会成为绣花能手。

仪式结束后主人宴请工匠和帮忙的亲戚朋友,酬谢他们的辛劳和庆贺窑洞主体的竣工。

饭罢主人给匠工一块被面,其它小工亲朋给一件汗衫,线衣等纪念品。

来客或送贺帐,或念祝词,或送喜钱。

(合龙口仪式陕北基本以此为准,个别地方,在一些细小环节上略有不同)。

(二)做窑头合过龙口,才做窑头(即窑洞顶部安挑柱、压水檐石板)垫脑畔、倒窑石旋土、裱窑掌、盘炕、做锅台、垫脚地、粉刷、安门窗。

安门窗尤为重视,讲究“腰三漫四”,一般讲究当天作好的门窗当天安装可以,而做好的门窗当日不安装,如果再安则要另择良辰吉日。

门窗安好后,主人贴红对联鸣炮祝贺,同时为感谢工匠给其一块被面或几十元钱作为心意。

入住前,也有安土神的旧俗,即在窑前焚香燃纸,叩头致诚,意为祈求窑洞平安人畜太平。

五窑洞的建筑格局(一)窑洞的内部格局窑洞的内部设施及布居,最能体现其实用功能和以火为中心构筑的原始形态者,莫过于灶、炕和烟道系统。

1.灶灶是全家人熟食之所系,具有代表性的是灶镬:灶镬(huo)即灶,称“灶镬”,是因为镬即锅,是与灶台相连的统一体。

套灶镬有几个特异之处:材料以上好的黄土和成泥,加入头发或纸筋或盐水,是为了加固灶壁而不致裂开以延长寿命,套灶火的人是专司烧火做饭的妇女,男人不必插手,特别讲究忌“土旺”,“土旺”禁土,不能动泥活,这充分说明人们对黄土和灶神信仰的重视。

2.炕炕之长短最有讲究:“炕不离七(妻),门(大门门高)不离八。

”也就是说炕长必为5尺7寸,与目下的床长2米相较,短10厘米左右,却足够睡人之体量,这讲究是为求吉利,一则“七”谐音为“妻”,而夫妻之礼是“上炕是夫妻,下炕是君子”,兆示炕上“饮食男女”做爱和合,孕育成功;二则“七”为奇数,为增长的数,寓子孙满炕,香火有人继承,故以“七”为吉,有些地方在炕面上留个“炕缝”。

炕缝实际上是做成石榴状凹窝,说不留炕缝则媳妇不生孩子,亦出于石榴多子的文化寓义。

3.烟洞烟洞即古云之“突”土建筑学上称“烟道”。

烟洞又称“烟囱”。

“囱”又是古代“窗”的意思。

从“囱”的字可以看出,原始人的火塘时代并没有正式的排烟系统,而是火塘的烟随便从门窗逸出的形态。

(二)厨屋在窑洞组合中的权威地位以家庭为单元的窑洞组合,无论贫富,无论几孔窑洞,必有一孔称为“厨屋”。

厨屋是集居住、做饭、吃饭、会客为一体的综合性场所,而且是全家运筹的中心。

这孔窑被称为“屋儿”,其他窑则被称为“窑儿”。

厨屋有锅有灶,全家的饭都在这里做熟,其他“窑儿”则没有;厨屋有大炕,必是长辈的起居之所,也是吃饭的地方,还用来招待客人;全家的家当也集中在厨屋,综合功能和尊崇地位远在其他窑洞之上。

不论是几世同堂,堂屋(厨屋)只有一个,必为上辈居住,而且灶神也只有一尊,且在此屋。

这就永远奠定了厨屋在家庭中的地位。

(三)窗棂纹样窗之为窗,其功能是分隔内外,有闭藏作用,但它非墙之隔绝,而且有通风透光的作用;又之,由于它处于窑脸的最体面的位置,故又极重视其美化作用。

窑洞由木结构的窗棂组成。

陕北和晋西北窑洞的满拱大窗最讲究装饰。

窗棂纹样有口田格、工字格、万字格、双喜格、红灯格、蛇抱蛋格、云纹格、枪头梅花格、混交格、时兴格。

而且窗格内部贴有窗花。

(四)窑洞院落住宅在聚落中不是孤立存在的,住宅相互之间存在着一定的位置和空间上的组合关系,院落主要是由院墙、庭院决定的。

1.院墙院落的边界是院墙。

院墙从材料上分,有版筑土墙,胡墼墙、砖墙、石墙和栅栏墙;而窑洞民居的模式又是前庭后窑,这样从方位和功能上分,又有前墙(门墙)、背墙(后墙)和界墙(左、右墙)。