语用学之指示语

- 格式:ppt

- 大小:1.00 MB

- 文档页数:83

语用学是现代语言学发展最快和受到语言学界普遍重视的分支学科。

它以言语交际为研究对象,关注的是特定语境中话语的动态意义,强调交际双方在意义的生成和理解过程中的作用。

本课程将聚焦于语用学的传统研究课题,从指示语、言语行为理论、间接言语行为、古典格赖斯会话含义理论、新格赖斯会话含义理论、关联理论等视角剖析言语交际,为学生提供比较全面、系统的交际理论体系。

本课程的教学目的:通过本课程的教学,使学生了解语用学的发展历史、最新动态及发展趋势;了解传统语用学的研究体系及分析单元;了解各种交际理论的产生背景、基本内容、对言语交际的解释力及其局限性;培养学生运用语用学理论进行话语分析的能力。

了解语用学学科的形成和发展历史;了解传统语用学研究体系的主要课题;熟谙各交际理论的基本框架及其对言语交际的解释力;掌握运用语用学理论进行言语交际研究的基本方法。

以教师讲授、学生讨论为主,辅以课外语用小论文的写作。

教学手段可适当利用多媒体辅助教学。

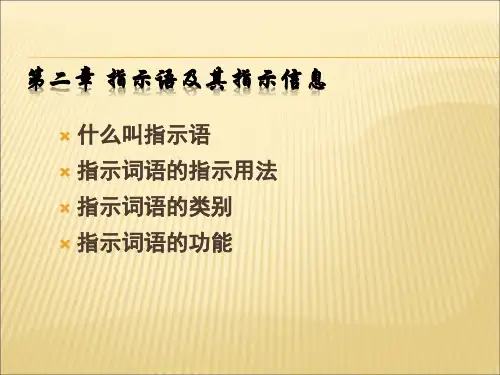

第三讲:指示语一、指示语的含义:是其所指或意义需要特定的交际语境来确定的词语和语法范畴。

如:时、空、人称等。

如:我半小时后到那里。

二、指示语的特点:1、说话人参照:以自我为中心,主观性词语。

比勒(Buhlerk)指示场理论——“我”-“这里”-“现在”主体定位系统。

中枢人物:说话人;中枢时间:说话时间;中枢地点:说话人说话时所处位置;话语中枢:一句话中说话人当时正说到的部分。

社交中枢:说话人相对听话人的社会地位和等级。

有些指示语以说话人以外的参加者所处的位置为中心,如:家宅、活动组织等。

“Party”2、指示语的先用作用及指示的不可替代性(以非指示代指示)三、指示词语的用法:1、手势型用法即与身体语言一起使用,要理解指示的意义必须要知道说话人在说话的同时使用了什么样的身体语言。

如:“把钢琴放在这里”。

“不,不是这里,而是这里”。

理解完全依靠原来的真实交际情景2、象征型用法理解无需重现交际的真实情景,而往往只是包括交际发生人时间、地点在内的更大范围的时间、地点以及参与者。

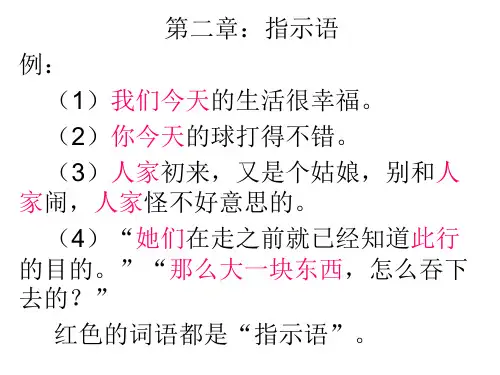

指示语的分类及语用功能?依据列文森(Levinson)《语用学》(Pragmatics)1的归纳,可以将指示语分为五类,即:人称指示语、时间指示语、空间指示语、语篇指示语和社交指示语,下面一一予以说明。

?1.人称指示语?人称指示语指交谈双方用话语传达信息时的相互称呼。

可以分为三个小类:(一)第一人称指示语,如“我是军人”中的“我”,表达说话人的自指;(二)第二人称指示语,如“你真好”中的“你”,表达说话人的对指;(三)第三人称指示语,如“他是好人”中的“他”,表达的是说话人的旁指。

上述三小类都强调了“说话人”这一角色,所以人称指示语是以说话人为参照点的,而且其参照点存在于语言之外的语境中:正在说话的人是“我”,对面听话的人就是“你”,在言语交际中,“我”、“你”的交际角色是可以互换的。

?当然还有一些较为复杂的特殊人称指示,下面试举几例:(1)第一人称的复数形式在指示时有两种用法:包括式和排除式。

包括式即包括第一人称在内,如“咱们去上课吧。

”中的“咱们”就包括说话人“我”;排除式即指示对象不包括听话人在内,如“我们去逛街,你接着睡吧。

”中的“我们”就不包括听话人“你”。

(2)“我们”未必总是被两个或更多的人在说话时用以指自己,在许多情况下,“我们”被一个说话人用来指他自己以及他认为他所能代表的其他人。

例如“我们对各位专家的到来表示热烈的欢迎。

”中的“我们”可以指接待的校长和其随行人员,也同样能指示该学校的全体教职工。

(3)用复数第一人称代替单数第一人称来指说话人自己。

如“在这本书里,我们将介绍一种新的主持方式,这一方式是我们多年来从事节目主持的经验总结。

”这句话中的“我们”其实指示的就是说话人自己“我”。

(4)说话人不用第二人称“你”,而用一个指称第三人称的名词短语来指听话人。

例如“宝宝乖,宝宝不哭哦。

”中的“宝宝”其实就是指“你”,但用“宝宝”会显得更加亲切,是想如果换成“你乖,你不哭了。

”那么整句话关怀的程度就会大打折扣。

Value Engineering0引言指示(dexis)这一术语来自希腊语,它的意思是利用语言进行指点或标示。

根据所指对象不同,它可以分为人称指示、时间指示、方位指示、篇章指示和社会指示等类别。

而在任何作品中,这些指示,既是独立存在的,又是相互渗透的,形成了无限复杂的矛盾和统一。

“指示语提供的指示信息来自语境。

没有特定的语境,没有语境信息,话语的指示信息就无法清楚,句子就不可能得到真正的理解”(何自然,1997:24)。

换言之,只有在作者亲自营造的诸多“语境”下,我们才能了解一部作品真正的含义。

1时间指示时间指示这个概念在语用学中不但有具体性而且也非常的抽象。

我们能够将指示性的时间以说者说话时的时刻当做参照点,通常,这时的时间牵涉到一个具体的时刻。

然而,在大多数的情况下,人们面对的时间不是把具体的时刻作为基础,而是以心理时间作为基础并建立其上的。

作者在思想与心理中已给时间确定了方位,因此也决定了时间的起始与终止。

由此可见,作品中的时间指示是独特的,它不是线性的物理时间,而是主体内心体验过的时间,包含了作者内心的感受。

下例摘自华滋华斯的“A Slumber Did My Spirit Seal”(昏睡曾蒙住我的心灵)这首诗:“A slumber did my spirit seal/I had no human fears/She seemed a thing that could not feel/The touch of earthly years/No motion has she now,no force;/She neither hears nor sees;/Rolled round in earth’s diurnal course/With rocks,and stones,and trees”(昏睡曾蒙住我的心灵/我没有人类的恐惧/她漠然于尘世岁月的相侵/仿佛感觉已失去/如今她不动,没有力气/什么也不听不看/每天与岩石和树木一起/随地球循环旋转)。

浅析对外汉语教学中语用学之指示语作者:何丽玲来源:《校园英语·中旬》2015年第07期【摘要】人们的言语对话中存在大量指示词,这也是语言学之语用学最早的研究对象之一。

对外汉语教学作为一个较新的学科,涉及到语言要素、语用学、言语技能、人际交往技能等基本语言知识。

外国学习者在学习汉语过程中常常出现言语应用不当等问题。

本文从语用学角度出发,分析指示语在对外汉语教学中的作用,以期为灵活准确地运用指示语并达到特定的教学目的提供相关启示和借鉴。

【关键词】对外汉语教学语用学指示语一、语用学基本概念语用学起源于语言学、哲学和心理学,是语言学众多分支中一个以语言意义为研究对象的新兴学科领域。

语用学通过研究在特定情境中的特定话语,旨在正确而灵活地理解和使用语言,其根本目的是语言交际。

值得注意的是,语用学除了关注对人类语言本身的研究,还注重对特定意义的表达。

通过在特定的语境中进行语言交际,说话者旨在传达某些特定意义。

由此可见,语用学有两个核心概念:其一,意义;其二,语境。

在语言的使用中,说话人和听话人需要一定程度进行“合作(Cooperation)”。

“合作”这一概念首先由美国哲学家C.W.Morris 和卡纳普在20世纪30年代提出。

50年代,英国哲学家J.L.奥斯汀先后发表了有关“语言行为”的理论。

在吸收前人成果的基础上,美国哲学家格赖斯(Grice)于上世纪50年代中期在其专著《逻辑与会话》(Logic and Conversation)中提出了“合作原则(cooperative principle)”语用学理论。

赖斯认为,在语言交际中,说话人和听话人进行言语交际时都在某种程度上认识到这一对话存在某个或某些“目的(Purpose)”,而这个或这些共同目的为双方开展语言交际提供了彼此都接受的方向。

交际过程中,偏离大体谈话方向的语言片段会被谈话者自动剔除,以确保语言交际朝着预定目的顺利进行。

因此,在对话过程中,一方面说话人通过抽象和静态的语言符号表达特定意义。

语用学视角下的指示语研究综述作者:冯红霞杨春红来源:《青年文学家》2015年第20期摘 ;要:语用学在语言学研究中很受欢迎,语用学的指示语现象一直都受到众多语言研究者的关注。

本文作者旨在从语用学视角,对指示语研究的主要观点进行阐释,梳理出指示语研究现状。

借此综述,作者还对指示现象的研究提出自己的见解,望对从事指示现象研究的工作者有所借鉴。

关键词:语用学;指示语;英语指示语;汉语指示语作者简介:冯红霞(1991-),女,语言学专业硕士在读,主要研究方向:语用学。

杨春红(1963-),女,教授,硕士,主要研究方向:语用学。

[中图分类号]:H03 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2015)-20--011.引言a.今天的生活幸福。

b.今天我要见小峰!a中“今天”指现阶段,所指时间含糊;b中“今天”指说话当天。

类似于例中“今天”的词即本文研究议题——语用学视角下的指示语及其指示功能。

交际语境中话语的基本参照是“我一这里一现在”,而“这里”和“现在”又是以“我”为参照:“这里”是“我”所在的地方,“现在”是“我”说话的时间。

所以交际话语参照的中心之中心即说话人“我”。

语用学视角下指示语体现以说话人为中心的语境因素:交际双方、时间、地点、话语上下文等,所以指示语构成语言交际中各种关系的框架。

2.指示的具体研究层面2.1人称指示语表示言语事件或行为的直接或间接参与者,分为第一、二、三人称指示。

例1:a我们进去看一眼吧。

b我们明天去都江堰。

语境不清楚时无法理解其中的“我们”包括听话人与否。

加上语境:走,我们进去看一眼吧。

/我们明天去都江堰,你去不去?可知1a 包括听话人在内;1b不包括听话人在内。

2.2时间指示语通过话语传达信息的时间关系,以说话人的话语时间为参照。

如英语的now;汉语的昨天。

例2:今晚一过,苹果就不会卖得这么快了。

若无语境,“今天”所指不明确,编码时间、受话时间、所指时间不一致,“苹果就不会卖得快了”令人费解。

言语交际中的社会指示语作者:刘伟来源:《中国教育技术装备》2009年第30期指示语是语用学的重要组成部分,直接涉及语言结构和语言使用的语境之间的关系。

社会指示语是一个民族社会活动的一面镜子,指语言结构中能反映出语言使用者的社会面目和相对社会地位的那些词语和语法范畴。

社会指示语的参照点是说话人本身的社会地位,听话人和被谈及的人的社会地位是相对说话人的社会地位而言的[1]。

本文从社会指示语的不同使用方法及其与语境的关系方面入手,分析社会指示语的使用,得出社会指示语的使用应考虑具体的社交语境和异域民族的文化内涵才能避免语用失误的结论。

1 社会指示语的用法1.1 人称标记语差异在英语中,当谈话双方不是面对面地进行交谈(如在电话中、广播中等),在作自我介绍时往往不用第一人称指示语,而用第二人称指示语。

第二人称指示语it用于“It’s me”中时,也是说话人向听话人介绍自己的用语,但只限于说话人认为对方能从他的声音中认出他来时才使用。

而汉语中向对方作自我介绍时,则只用第一人称指示语。

1.2 敬谦语谦恭礼让是中华民族的传统美德,因此汉语中用于表示谦辞和敬语的词语有很多。

在英语中,表示敬谦的词很少,在写文章或是作报告时,人们常用“we”而不是用“I”,这样可以显得谦虚一些,更易为听众所接受。

现代英语中对法官或某些高级官员的尊称,常用“Honor”与“Your”“His”“Her”连用,就成为“Your Honor”(用于直接称呼或当面称呼)和“His (or Her) Honor”(用于间接称呼)。

英美人通常对不相识男子、上级、长辈等用“Sir”来称呼,还可用于正式公函中的称呼。

1.3 人名、职务称谓方式英语中人称职务称谓相对贫乏,而汉语中对人名的称谓比较丰富。

比如,李某可以叫做李先生、小李或老李;也可以按姓氏加职务学衔来称呼,如李医生、李老师、李主任等;还可以泛泛地尊称“某师傅”“某同志”。

英语中只限于某些具有特殊身份或地位的人的正式称呼,如英语中对法官称“Your Honor”,对总统称“Mr. President”。