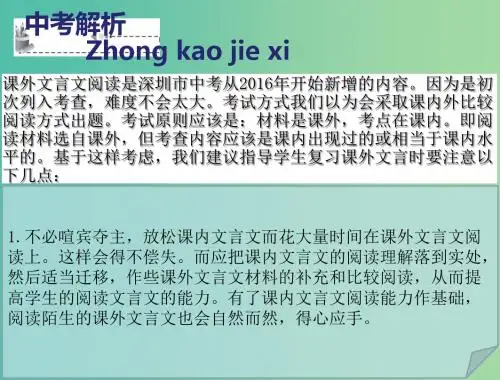

最新版中考语文专题复习(深圳专用)完美版第三章 课外文言文阅读

- 格式:ppt

- 大小:874.00 KB

- 文档页数:17

2023届中考语文一轮专题复习:课外文言文阅读练习部编人教版九年级总复习2023中考语文一轮复习阅读训练:课外文言文阅读练习阅读下面的古诗文,完成下面小题。

(一)绩,字无功,绛州龙门人……贞观初,以疾罢归。

河渚①间有仲长子光②者,亦隐士也,无妻子。

绩爱其真遂相近结庐日与对酌。

君有奴婢数人,多种黍,春秋酿酒,养凫③雁、莳④药草自供。

以《周易》、《庄》、《老》置床头,无他用心也。

自号“东皋⑤子”。

虽刺史谒见,皆不答。

终于家。

性简傲,好饮酒,能尽五斗,自著《五斗先生传》。

弹琴、为诗、著文,高情胜气,独步当时。

(节选自《唐才子传全译.王绩》)(二)山夜调琴[唐]王绩促轸⑥乘明月,抽弦对白云。

从来山水韵⑦,不使俗人闻。

(注)①渚:水中间的小块陆地。

②仲长子光:字不耀,洛阳人。

③凫:野鸭。

④莳:移植。

⑤东皋:陶渊明《归去来兮辞》诗有“登东皋以舒嘨”句,东皋由此而来。

⑥轸,用轴转动弦线。

促轸,拧紧弦线,使调门更高些。

这里即指弹奏。

⑦山水韵,抒写山水之乐的曲调。

唐吕才《东皋子集序》载王绩“雅善鼓琴,加减旧弄,作《山水操》,为知音者所赏”。

1.根据古汉语词典提供的部分义项,为下面加点的词选择正确的解释。

①以疾罢归(_____)A.完了B.撤销C.免去②终于家(_____)A.指人死B.最后C.终归,到底2.选出下面句子加点词用法相同的一项()A.①以《周易》、《庄》、《老》置床头②虽乘奔御风不以疾也B.①河渚间有仲长子光者②经纶世务者,窥谷忘反C.①好鸟相鸣,嘤嘤成韵②好饮酒D.①自著《五斗先生传》②自非亭午夜分,不见曦月3.为文中划线句断句,限断两处。

绩爱其真遂相近结庐日与对酌4.联系《野望》,选出对“不使俗人闻”一句理解正确的一项是()A.不让刺史等官僚听到,因为他们根本听不懂这些音乐。

B.不让那些“驱犊返”的“牧人”听到,因为他们俗务繁忙,没有时间来听雅乐。

C.作者向往隐居生活,《山水操》这样的乐曲只弹给知音欣赏。

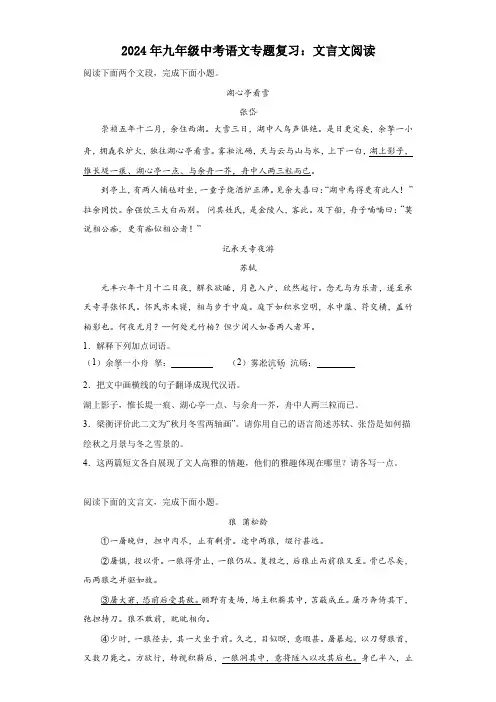

2024年九年级中考语文专题复习:文言文阅读阅读下面两个文段,完成下面小题。

湖心亭看雪张岱崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余拏.一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

余强饮三大白而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?--何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.解释下列加点词语。

(1)余拏.一小舟拏:(2)雾凇沆砀..沆砀:2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

3.梁衡评价此二文为“秋月冬雪两轴画”。

请你用自己的语言简述苏轼、张岱是如何描绘秋之月景与冬之雪景的。

4.这两篇短文各自展现了文人高雅的情趣,他们的雅趣体现在哪里?请各写一点。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

狼蒲松龄①一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。

途中两狼,缀行甚远。

②屠惧,投以骨。

一狼得骨止,一狼仍从。

复投之,后狼止而前狼又至。

骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

③屠大窘,恐前后受其敌。

顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。

屠乃奔倚其下,弛担持刀。

狼不敢前,眈眈相向。

④少时,一狼径去,其一犬坐于前。

久之,目似瞑,意暇甚。

屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

身已半入,止露尻尾。

屠自后断其股,亦毙之。

乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

⑤狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

5.解释下列加点词的意思。

(1)弛.担持刀弛:(2)意暇.甚暇:(3)屠暴.起暴:(4)乃悟前狼假寐.寐:6.下列加点字意义和用法相同的一项是()A.少时.学而时.习之B.一狼径去.相委而去.C.缀行.甚远夫君子之行.D.止.有剩骨一狼得骨止.7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

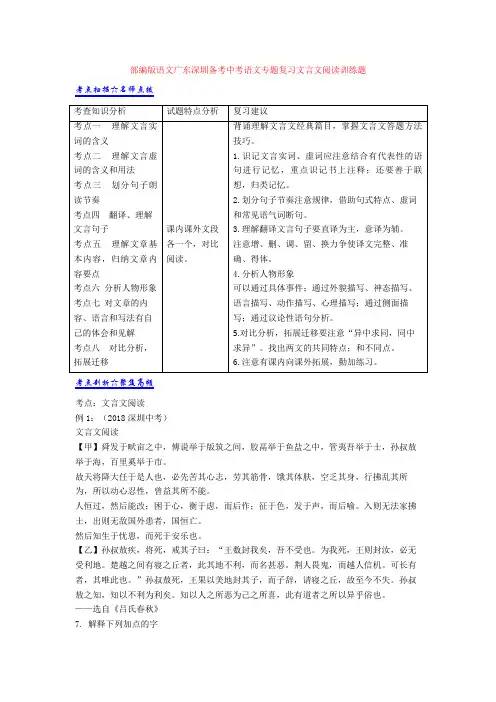

部编版语文广东深圳备考中考语文专题复习文言文阅读训练题考点:文言文阅读例1:(2018深圳中考)文言文阅读【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

【乙】孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。

为我死,王则封汝,必无受利地。

楚越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。

荆人畏鬼,而越人信机。

可长有者,其唯此也。

”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。

孙叔敖之知,知以不利为利矣。

知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

——选自《吕氏春秋》7. 解释下列加点的字(1)舜发.于畎亩之中(_______)(2)困于心,衡.于虑(_______)(3)王数.封我矣(_______)(4)而子辞.(_______)8. 翻译句子(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

(2)知以人之所恶为己之所喜。

9.问答题:写乙文孙叔敖之子“请寝之丘”为封地的原因是什么?结合甲文进行解释。

【答案】7.(1). 发:起,指被任用 (2). 衡:通“横”,梗塞、不顺 (3). 数:多次(4). 辞:推辞,谢绝8. (1)这样来使他的心惊动,使他的性格坚强起来,增加他所不具备的能力。

(2)懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西。

9. 接受肥沃的土地,一定会是兵家必争,没办法长期占有,而寝之丘是一块不吉利的土地,楚人和越人都很忌讳,所以能够长期占有,孙叔敖是一个有大智慧的人,懂得甲文中的居安思危的精神,不仅在位之时不倨傲,多次拒绝大王的封赏,在将死之时也告诫儿子只能接受不吉利的土地。

【解析】7. 试题分析:考查文言实词。

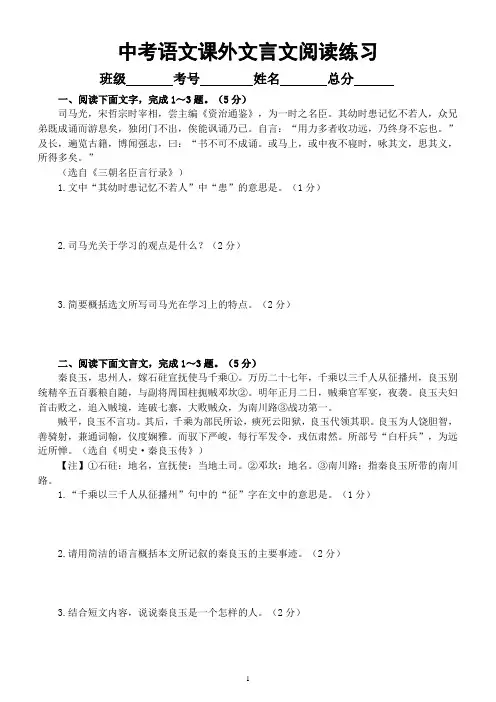

中考语文课外文言文阅读练习班级考号姓名总分一、阅读下面文字,完成1~3题。

(5分)司马光,宋哲宗时宰相,尝主编《资治通鉴》,为一时之名臣。

其幼时患记忆不若人,众兄弟既成诵而游息矣,独闭门不出,俟能讽诵乃已。

自言:“用力多者收功远,乃终身不忘也。

”及长,遍览古籍,博闻强志,曰:“书不可不成诵。

或马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。

”(选自《三朝名臣言行录》)1.文中“其幼时患记忆不若人”中“患”的意思是。

(1分)2.司马光关于学习的观点是什么?(2分)3.简要概括选文所写司马光在学习上的特点。

(2分)二、阅读下面文言文,完成1~3题。

(5分)秦良玉,忠州人,嫁石砫宣抚使马千乘①。

万历二十七年,千乘以三千人从征播州,良玉别统精卒五百裹粮自随,与副将周国柱扼贼邓坎②。

明年正月二日,贼乘官军宴,夜袭。

良玉夫妇首击败之,追入贼境,连破七寨,大败贼众,为南川路③战功第一。

贼平,良玉不言功。

其后,千乘为部民所讼,瘐死云阳狱,良玉代领其职。

良玉为人饶胆智,善骑射,兼通词翰,仪度娴雅。

而驭下严峻,每行军发令,戎伍肃然。

所部号“白杆兵”,为远近所惮。

(选自《明史·秦良玉传》)【注】①石砫:地名,宣抚使:当地土司。

②邓坎:地名。

③南川路:指秦良玉所带的南川路。

1.“千乘以三千人从征播州”句中的“征”字在文中的意思是。

(1分)2.请用简洁的语言概括本文所记叙的秦良玉的主要事迹。

(2分)3.结合短文内容,说说秦良玉是一个怎样的人。

(2分)陆九渊,字子静。

生三四岁,问其父天地何所穷际,父笑而不答。

遂深思,至忘寝食。

及总角①,举止异凡儿,见者敬之。

谓人日:“闻人诵伊川②语,自觉若伤我者。

”又日:“伊川之言,奚为③与孔子、孟子之言不类?近见其间多有不是处。

”初读《论语》,即疑有子④之言支离。

他日读古书;至“宇宙”二字,解者日“四方上下日宇,往古来今日宙”,忽大省曰:“宇宙内事乃己分内事,己分内事乃宇宙内事。

03 课外文言文阅读从题型上看,以选择题为辅,主观题为主;从考点上看,命题重在考查文言文实词的意义、虚词的用法、主题思想的把握、情感的体验等。

预计2023年文言文阅读还会沿用上述考查方式和题型。

在备考中,要注理解选文中出现的文言实词在具体语境中的含义;掌握常见文言虚词的意义和用法,理解并归纳文章所蕴含的观点;体验思想感情,能分析文章的艺术特色和表现手法。

从选材上看,由课内向课外延伸,课内外比较阅读近年一路飘红;从考点上看,命题重在考查文言文阅读所必需的基础知识和基本能力;从题型上看,客观题的比例大幅度减少,主观题成为主要考查形式,特别是开放题备受命题者的青睐。

(含重点溯源和模拟预测)重点溯源一、(2022·贵州遵义·统考中考真题)阅读下面的课外文言文,完成下面小题。

茅阁记元结[唐代]己巳中,平昌孟公镇湖南,将二岁矣。

以威惠理戎旅①,以简易肃州县,刑政②之下,则无挠人。

故居方多闲,时与③宾客,尝欲因高引望,以抒远怀。

偶爱古木数株,垂覆城下,遂作茅阁,荫其清阴。

长风寥寥,入我轩楹,扇和爽气④,满于阁中。

世传衡阳,暑湿郁⑤蒸,休息于此,何为不然?今天下之人,正苦大热,谁似茅阁,阴而庥⑥之?於戏!贤人君子为苍生之庥荫,不如是耶?诸公咏歌以美之,俾⑦茅阁之什⑧,得系嗣⑨于《风》《雅》者矣。

(选自《文苑英华》)【注】①戎旅:军旅,兵事。

②刑政:刑法政令。

③与:结交。

④扇和爽气:像扇子扇出的和爽之风。

⑤郁:积聚,郁积。

⑥庥(xiū):庇护。

⑦俾:使。

⑧什:书篇。

⑨嗣:继承,接续。

1.下列各组加点词的意义和用法,不一致的一项是()。

A.故居方多闲故临崩寄臣以大事也(《出师表》)B.尝欲因高引望熊掌,亦我所欲也(《鱼我所欲也》)C.垂覆城下箬篷覆之(《核舟记》)D.何为不然公欣然曰(《咏雪》)2.用现代汉语翻译下面的句子。

①平昌孟公镇湖南,将二岁矣。

②今天下之人,正苦大热。

3.结合文本,分析茅阁与贤人君子有何相似之处。

课外文言文阅读一、课外文言文阅读。

(9分)陈陶传陶,字嵩伯,鄱阳剑浦人。

尝举进士辄下,颇负壮怀。

志远心旷,遂高居不求进达,恣游名山,自称“三教布衣①”。

大中中,避乱入洪州西山学神仙,咽气②有得,出入无间。

时严尚书宇③牧豫章,慕其清操尝备斋供俯就山中谈终日。

而欲试之,遣小妓莲花往侍,陶笑不答。

陶赋诗赠之云:“近来诗思清于水,老去风情薄似云。

已向升天得门户,锦衾深愧卓文君。

”宇见诗益嘉贞节。

【注释】①三教布衣:意为三教都未入门。

三教,指儒、道、佛三教。

③咽气:道家吐故纳新的呼吸方法。

③严尚书宇:指严宇,官名是尚书。

1.下列各项中,加点词语意思相同的一项是(3分)()A. 颇负.壮怀/负.箧曳屣B. 出入无间./又间.令吴广之次所旁丛祠中C. 遣.小妓莲花往侍/太守即遣.人随其往D. 宇见诗益嘉.贞节/虽有嘉.肴2.请用三条“/”给文中画线句子断句。

(3分)慕其清操尝备斋供俯就山中谈终日3. 从陈陶不慕名利且有自己坚守的事迹中我们能获得哪些启示?(3分)1二、课外文言文阅读。

(9分)戴良字叔鸾,汝南慎阳①人也。

良少诞节②母憙③驴鸣良常学之以娱乐焉。

及母卒,兄伯鸾居庐啜粥,非礼不行,良独食肉饮酒,哀至乃哭,而二人俱有毁容。

或问良曰:“子之居丧,礼乎?”良曰:“然。

礼所以制情佚④也。

情苟不佚,何礼之论!夫食旨不甘,故致毁容之实。

若味不存口,食之可也。

”论者不能夺之。

【注释】①汝南慎阳:今河南正阳。

②诞节:放纵不拘。

③憙(xǐ):喜欢。

后作“喜”。

④佚(yì):放纵。

1.下列各项中,加点词语意思相同的一项是(3分)()A.良常.学之/且欲与常.马等不可得B.兄伯鸾居.庐啜粥/不可久居.C.哀.至乃哭/哀.转久绝D.情苟.不佚/苟.全性命于乱世2.请用三条“/”给文中画线句子断句。

(3分)良少诞节母憙驴鸣良常学之以娱乐焉3.你认为戴良是个怎样的人?(3分)2三、课外文言文阅读。

(9分)归钺①,早丧母,父娶后妻,生子,由是失爱。

深圳中考文言文阅读原文刘温叟,字永龄,河南洛阳人。

父岳,后唐太常卿。

温叟七岁能属文,善楷隶。

岳时退居洛中,语家人曰:“吾儿风骨秀异,所未知者寿耳。

今世难未息,得与老夫皆为温、洛之叟足矣。

”故名之温叟。

汉祖南下,温叟自洛从至郑州,称疾不行。

及入汴,温叟久之方至,授驾部郎中。

显德初迁礼部侍郎知贡举得进士十六人有谮于帝者帝怒黜十二人左迁太子詹事。

温叟实无私,后数年,其被黜者相继登第。

温叟与张昭同修汉隐帝及周祖实录。

恭帝即位,迁工部侍郎兼判国子祭酒事。

建隆九年,拜御史中丞。

丁内艰,退居西洛,旋复本官。

三年,兼判吏部铨。

一日晚归由阙前,太祖方与中黄门数人偶登明德门西阙,前驺者潜知之,以白温叟。

温叟令传呼如常过阙。

翌日请对,具言:“人主非时登楼,则近制成咸恩宥,辇下诸军亦希赏给。

臣所以呵导而过者,欲示众以陛下非时不登楼也。

”太祖善之。

宪府旧例,月赏公用茶,中丞受钱一万,公用不足则以赃罚物充。

温叟恶其名不取。

任台丞十二年,屡求代。

太祖难其人,不允。

开宝四年被痰,太祖知其贫,就赐器币,数月卒,年六十三。

太宗在晋邸,闻其清介,遣吏遗钱五百千,温叟受之,贮厅西舍中,令府吏封署而去。

明年重午,又送角黍、执扇,所遣吏即送钱者,视西舍封识宛然,还以白太宗。

太宗曰:“我钱尚不用,况他人乎?昔日纳之,是不欲拒我也;今周岁不启封,其苦节愈见。

”命吏辇归邸。

是秋,太宗侍宴后苑,因论当世名节,士,具道温叟前事,太祖再三赏叹。

深圳中考文言文阅读题目4.下列对文中字体加粗部分的断句,正确的一项是(3分)a.显德初/迁礼部侍郎/知贡举/得进士十六人/有谮于帝者/帝怒/黜十二人/左迁太子詹事b.显德初/迁礼部/侍郎知贡举/得进士十六人/有谮于帝者/帝怒/黜十二人/左迁太子詹事c.显德初/迁礼部/侍郎知贡举/得进士十六人/有谮于帝者/帝怒黜/十二人左迁太子詹事d.显德初/迁礼部侍郎/知贡举/得进士十六人/有谮于帝者/帝怒黜/十二人左迁太子詹事5.下列对文中加线词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)a.后唐是五代政权之一,李存勖所建,都洛阳。