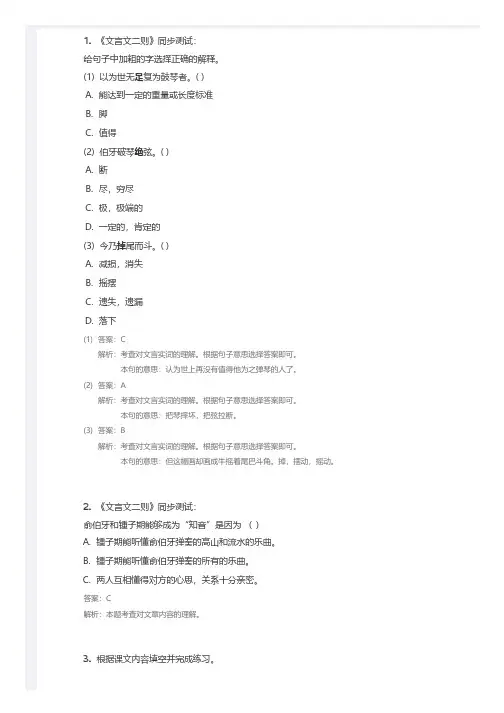

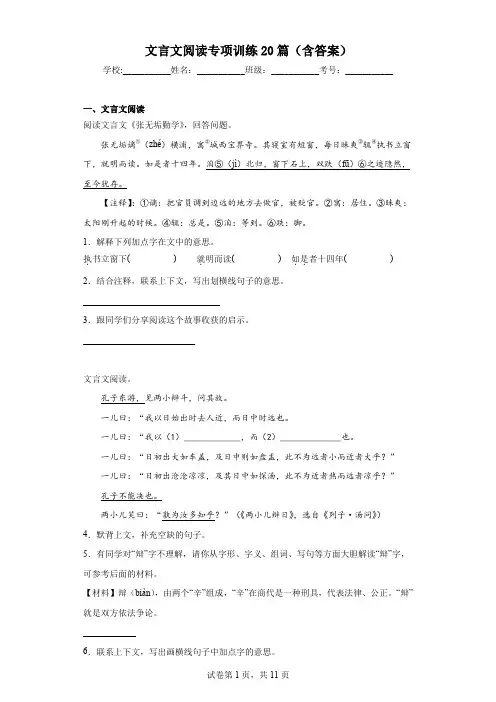

小学六年级语文文言文练习(含答案)

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:4

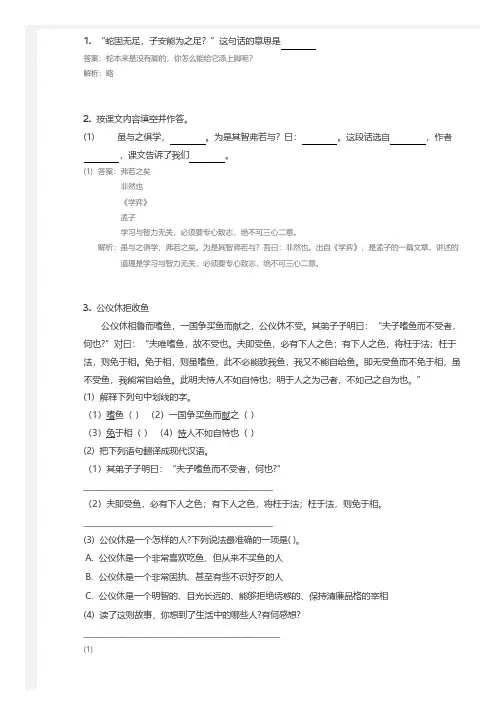

(1)(1)(2)(3)(4)1.“蛇固无足,子安能为之足?”这句话的意思是答案:蛇本来是没有脚的,你怎么能给它添上脚呢?解析:略2.按课文内容填空并作答。

虽与之俱学,。

为是其智弗若与?曰:。

这段话选自,作者,课文告诉了我们。

(1)答案:弗若之矣非然也《学弈》孟子学习与智力无关,必须要专心致志,绝不可三心二意。

解析:虽与之俱学,弗若之矣。

为是其智弗若与?吾曰:非然也。

出自《学弈》,是孟子的一篇文章,讲述的道理是学习与智力无关,必须要专心致志,绝不可三心二意。

3.公仪休拒收鱼公仪休相鲁而嗜鱼,一国争买鱼而献之,公仪休不受。

其弟子子明曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。

夫即受鱼,必有下人之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相。

免于相,则虽嗜鱼,此不必能致我鱼,我又不能自给鱼。

即无受鱼而不免于相,虽不受鱼,我能常自给鱼。

此明夫恃人不如自恃也;明于人之为己者,不如己之自为也。

”解释下列句中划线的字。

(1)嗜鱼( ) (2)一国争买鱼而献之( )(3)免于相( ) (4)恃人不如自恃也( )把下列语句翻译成现代汉语。

(1)其弟子子明曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”_________________________________________________(2)夫即受鱼,必有下人之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相。

_________________________________________________公仪休是一个怎样的人?下列说法最准确的一项是( )。

A.公仪休是一个非常喜欢吃鱼、但从来不买鱼的人B.公仪休是一个非常固执、甚至有些不识好歹的人C.公仪休是一个明智的、目光长远的、能够拒绝诱惑的、保持清廉品格的宰相读了这则故事,你想到了生活中的哪些人?有何感想?___________________________________________________(1)答案:喜欢送被罢免依靠解析:此题考查的是对文言文重点字的解释。

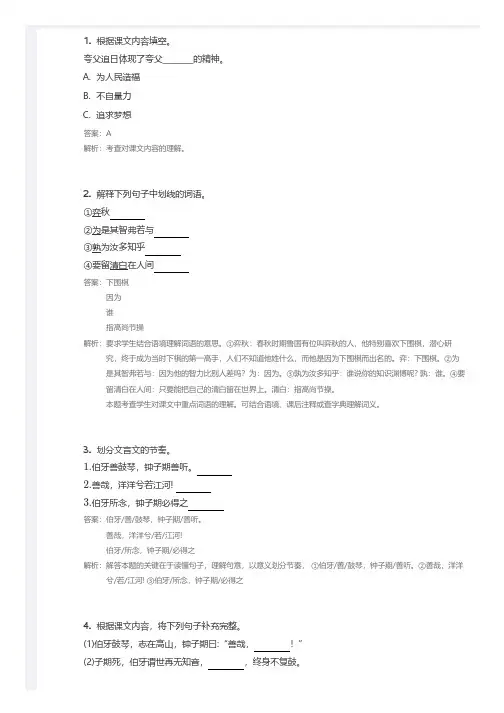

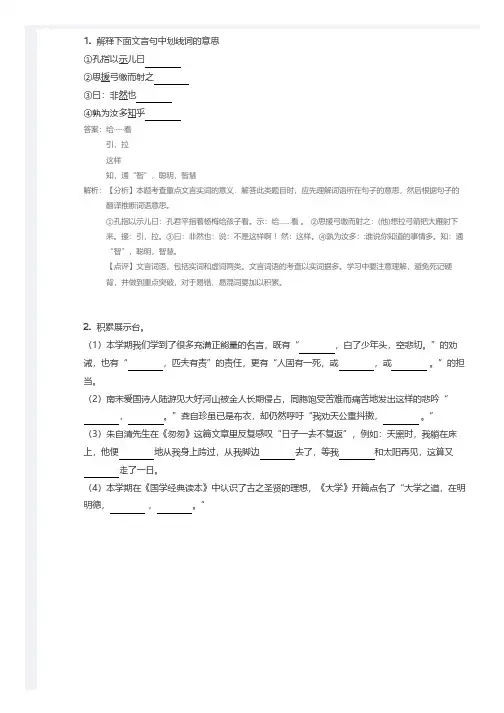

1.解释下列词句中划线的字。

故:①问其故 ②故居③事故决:①决堤 ②决赛③孔子不能决也答案:缘故,原因过去,从前意外的事水冲破堤岸决定最后的胜负决定,判断解析:要求学生结合语境理解字义。

故:①问其故(缘故;原因)②故居(过去;从前)③事故(意外的事)决:①决堤(水冲破堤岸)②决赛(决定最后的胜负)③孔子不能决也(决定;判断)。

2.轻诺必。

(《老子》)答案:寡信,多易必多难解析:略3.解释带下划线的字和句子的意思。

俄尔又誉其矛曰:“吾矛之利,物无不陷也。

”吾:之:答案:我的解析:文言实词包括名词、动词、形容词、数词、量词。

在文言文中,实词的数量比虚词多得多,学习文言文,最应该下功夫的是多掌握文言实词的词义,只有掌握了一定数量的文言词语的意义,对文言词语方面的知识有了一定的积淀,才有可能比较顺利地阅读文言文。

俄尔又誉其矛曰:“吾矛之利,物无不陷也。

”意思是不一会儿又称赞自己的矛说:“我的矛很锋利,什么东西也能戳穿它。

”“吾”我。

“之”的。

4.古文认读:子期/死,伯牙/谓/世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

(1)仿照前两句,用“/”划分横线处句子的朗读节奏。

(2)解释划线字的意思:绝:复:答案:乃/破琴/绝弦,终身/不复鼓。

断 于是,他把心爱的琴摔碎,终身不再弹琴。

再(1)(2)(3)解析:(1)解答本题的关键在于读懂句子,理解句意,以意义划分节奏。

“乃破琴绝弦,终身不复鼓”的意思是于是,他把心爱的琴摔碎,终身不再弹琴。

正确划分节奏应为:乃/破琴/绝弦,终身/不复鼓。

(2)本题考查对文言词语的理解能力,结合具体语境理解词义即可。

绝:断。

复:再。

(1)此题考查文言文停顿的能力。

平时注意多读多练,养成熟练地语感。

(2)文言词语,包括实词和虚词两类。

文言词语的考查以实词据多。

学习中要注意结合语境理解,避免死记硬背,并做到重点突破,对于易错、易混词要加以积累。

5.课文精品回放。

学弈弈秋,通国之善•弈者也。

使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

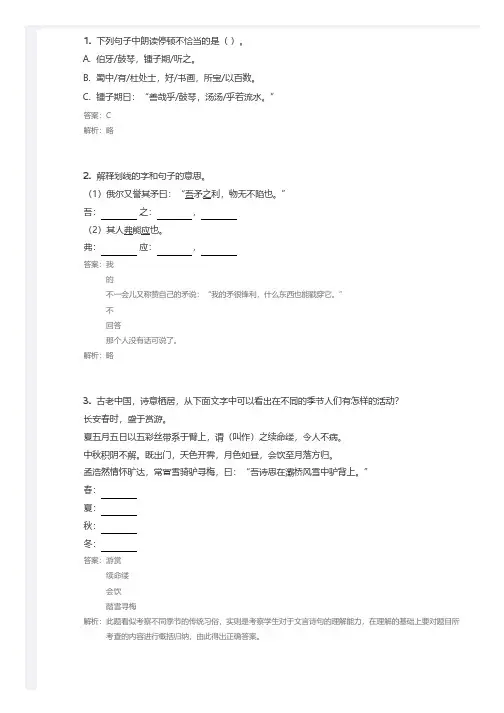

1.下列句子中朗读停顿不恰当的是( )。

A.伯牙/鼓琴,锺子期/听之。

B.蜀中/有/杜处士,好/书画,所宝/以百数。

C.锺子期曰:“善哉乎/鼓琴,汤汤/乎若流水。

”答案:C解析:略2.解释划线的字和句子的意思。

(1)俄尔又誉其矛曰:“吾矛之利,物无不陷也。

”吾: 之:,(2)其人弗能应也。

弗: 应:,答案:我的不一会儿又称赞自己的矛说:“我的矛很锋利,什么东西也能戳穿它。

”不回答那个人没有话可说了。

解析:略3.古老中国,诗意栖居,从下面文字中可以看出在不同的季节人们有怎样的活动?长安春时,盛于赏游。

夏五月五日以五彩丝带系于臂上,谓(叫作)之续命缕,令人不病。

中秋积阴不解。

既出门,天色开霁,月色如昼,会饮至月落方归。

孟浩然情怀旷达,常冒雪骑驴寻梅,曰:“吾诗思在灞桥风雪中驴背上。

”春:夏:秋:冬:答案:游赏续命缕会饮踏雪寻梅解析:此题看似考察不同季节的传统习俗,实则是考察学生对于文言诗句的理解能力,在理解的基础上要对题目所考查的内容进行概括归纳,由此得出正确答案。

(1)(2)(3)4.给下列词语中的划线字选择正确的义项。

①思援弓缴而射之A.帮助 B.引、拉 C.拿、执②残灯末庙A.毁坏 B.不完整的 C.将尽的③梗概A.正直 B.植物的枝 C.大略④锲而不舍A.雕刻 B.刻刀 C.铁器答案:BCCA解析:本题主要考查学生文言文重点词语的解释,首先学生要借助教材注释识记古义,除此之外还要检验这个古义放在句中是否妥帖,句意是否与上下文相符,所以必须根据语境进行正确翻译。

故答案为:B;C;C;A5.东坡画扇先生职临钱塘江日,有陈诉负绫绢二万不偿者。

公呼至询之,云:“ 某家以制扇为业,适父死,而又自今春已来,连雨天寒,所制不售,非故负之也。

”公熟视久之,曰:“姑取汝所制扇来,吾当为汝发市也。

”须臾扇至,公取白团夹绢二十扇,就判笔作行书草圣及枯木竹石,顷刻而尽。

即以付之曰:“出外速偿所负也。

”其人抱扇泣谢而出。

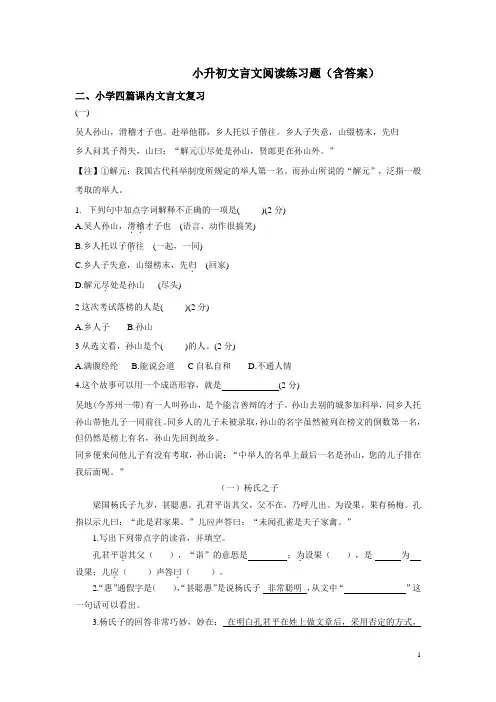

小升初文言文阅读练习题(含答案)二、小学四篇课内文言文复习(一)吴人孙山,滑稽才子也。

赴举他郡,乡人托以子偕往。

乡人子失意,山缀榜末,先归乡人问其子得失,山曰:“解元①尽处是孙山,贤郎更在孙山外。

”【注】①解元:我国古代科举制度所规定的举人第一名。

而孙山所说的“解元”,泛指一般考取的举人。

1.下列句中加点字词解释不正确的一项是( )(2分)A.吴人孙山,滑稽..才子也(语言、动作很搞笑)B.乡人托以子偕.往(一起,一同)C.乡人子失意,山缀榜末,先归.(回家)D.解元尽.处是孙山(尽头)2这次考试落榜的人是( )(2分)A.乡人子B.孙山3从选文看,孙山是个( )的人。

(2分)A.满腹经纶B.能说会道C自私自和 D.不通人情4.这个故事可以用一个成语形容,就是(2分)吴地(今苏州一带)有一人叫孙山,是个能言善辩的才子。

孙山去别的城参加科举,同乡人托孙山带他儿子一同前往。

同乡人的儿子未被录取,孙山的名字虽然被列在榜文的倒数第一名,但仍然是榜上有名,孙山先回到故乡。

同乡便来问他儿子有没有考取,孙山说:“中举人的名单上最后一名是孙山,您的儿子排在我后面呢。

”(一)杨氏之子梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。

为设果,果有杨梅。

孔指以示儿曰:“此是君家果。

”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。

”1.写出下列带点字的读音,并填空。

孔君平诣.其父(),“诣”的意思是;为.设果(),是为设果;儿应.()声答曰.()。

2.“惠”通假字是(),“甚聪惠”是说杨氏子非常聪明,从文中“”这一句话可以看出。

3.杨氏子的回答非常巧妙,妙在:在明白孔君平在姓上做文章后,采用否定的方式,婉转对答,既表现了应有的礼貌,又表达了“杨梅不是我家果”的意思,使孔君平无言以对。

在梁国,有一户姓杨的人家,家里有个九岁的儿子,非常聪明。

孔君平来拜见他的父亲,恰巧他父亲不在家,于是便叫杨氏子出来。

杨氏子为孔君平端来水果,水果中有杨梅。

精心整理小学六年级语文文言文阅读练习题及答案三篇篇一狐假虎威2.翻译句子。

(1)今子食我,是逆天帝命也。

(2)子随我后,观百兽之见我而敢不走乎!(3)虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。

3.解释下列句子中加点词“之”的不同含义。

(1)观百兽之见我而敢不走乎:(2)故遂与之行:212.”近朱者赤,近墨者黑。

“意思是。

3.这句话被人们用来比喻什么,不正确的选项是()A.接近好人可以使人变好。

B.接近坏人可以使人变坏。

C.客观环境对人有很大影响。

D.客观环境对人没有太大影响。

答案一、1.(1)做首领(2)认为(3)对的(4)逃跑4)到篇二曾子杀猪曾子之妻之市,其子随之而泣。

其母曰:“女(同”汝“)还,顾反,为女杀彘(猪)。

”妻适市反,曾子欲捕彘杀之。

妻止之曰:“特与婴儿戏耳。

”曾子曰:“婴儿非与戏也。

婴儿非有知也,待父母而学者也,听父母之教。

今子欺之,是教子欺也。

母欺子,子而不信其母,非所以成教也。

”1.下列各句中加点词意义的解释,不正确的一项是()A.曾子妻之市之:往B.顾反,为女杀彘反:.同“返”C.妻适市反适:往D.特与婴儿戏耳特:特别::未译出要扣1分。

)3.无论是教育子女还是做人,都必须讲个“信”字,要说到做到,不能说谎。

(只要大意对即可)篇三欧阳修苦读先公(指欧阳修)四岁而孤,家贫无资。

太夫人以荻(与芦苇相似的草本植物)画地,教以书字。

多诵古人篇章。

使学为诗。

及其稍长,而家无书读,就闾里(街坊)士人家借而读之,或因而抄录。

抄录未毕,已能诵其书,以至昼夜忘寝食,唯读书是务。

自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。

是:答案1、C2、D3、多读古人的文章只是致力于读书。

六年级文言文练习(含答案)1越人种稻郑之鄙人,学为盖,三年而大旱,无所用;弃而为桔槔,三年而大雨,又无所用;则还为盖焉。

未几盗起,民尽戎服,鲜用盖者。

欲学兵,则老矣。

越有善农者,凿田种稻,三年皆涝。

人谓宜泻水种黍,弗对,而仍其旧。

乃大旱连岁,计其获,则偿所歉而赢焉。

故曰:“旱斯具舟,热斯具裘”,天下名言也。

(1)解释下列字盖:________ 鄙:________兵:________ 偿:________(2)翻译最后一段故曰:“旱斯具舟,热斯具裘”,天下名言也。

(3)文章运用了哪一种写作方法?(4)这两个故事寄寓了什么道理?(5)你更喜欢哪一个人物?为什么?2叶公好龙叶公子高①好(hǎo hào)龙,钩②以写③龙,凿④以写龙,屋室雕文以写龙。

于是天龙闻⑤而下之⑥,窥头于牖⑦,施⑧尾于堂。

叶公见之,弃而还走⑨失其魂魄,五色无主⑩。

是叶公非好龙也,好夫似(sìshì)龙而非龙者也。

【注】①子高:叶公的字。

②钩:衣带上的钩。

③写:摹画。

④凿:古代饮酒的器具。

⑤闻:听说。

⑥下之:到叶公住所处。

⑦牖(yǒu):窗户。

⑧施(yì):延伸。

⑨还(xuán)走:转身就跑。

⑩五色无主:脸色一会儿白,一会儿黄。

(1)给短文中划线的字选择正确的读音。

好________(hǎo hào)似________(sìshì)(2)根据短文内容填一填。

①天上的真龙知道________,便从天上下降到叶公家里。

②叶公并不是真的________,他喜欢的只不过是________罢了。

(3)用波浪线画出描写叶公见到真龙后的样子的语句,并结合注释试着用自己的话翻译出来。

(4)这则寓言故事告诉我们一个什么道理?(5)古代的寓言故事有很多,每一个故事都蕴含着深刻的道理。

请你结合着译文,读一读下面这个故事吧!刻舟求剑楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,日:“是吾剑之所从坠。

小学语文六年级文言文练习及答案1.郑人买履郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐.至之市,而忘操之.已得履,乃曰:“吾忘持度.”反归取之.及反,市罢,遂不得履.人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也.”1.解释“度”字(1)先自度.其足(2)吾忘持度.(2)宁信度.2.翻译下列句子.(1)及反,市罢,遂不得履.(2)何不试之以足?3.探究:文中“之”字共出现五次,它们的意思一样吗?任意选择三句,说说句中的“之”是什么意思,或有什么作用.(只允许回答三个)而置之.其坐至之.市而忘操之.返归取之.何不试之.以足4.《郑人买履》告诉我们什么道理?一.1.(1)量(2)尺寸\尺码(3)dù尺寸\尺码2.等到他返回后,集市已经散了,(他)最终也没有买到鞋.为什么不用脚去试试呢?3.而置之其坐(脚的尺寸)至之市(到.往)而忘操之(脚的尺寸)反归取之(脚的尺寸)何不试之以足(鞋子)4.告诉人们做事不能过分拘泥形式,死守教条,不知变通,要注重实际.5.这则寓言讽刺了那些办事过于死板,只信教条,讲形式,不相信实际的人,二.蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富.贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣.”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也.子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者.富者有惭色.西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉.人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?1.解释字义.①蜀之鄙.有二僧②吾欲之.南海③顾.不如蜀鄙之僧哉④子.何恃.而往2.翻译划横线的语句.(2分)人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?_3.作者分别举“贫者”“富者”的例子,采用的是一种方法,这样写,是为了说明人之为学,关键在 .4.写一句关于志向的名言:二.1.①边境.②到.③难道.④凭借2.人们确立志向,难道还比不上四川边境上的和尚吗?3.对比,立志.三.与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣.与不善人居,如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭,亦与之化矣.丹之所藏者赤,漆之所藏者黑,是以君子必慎其所处者焉.和品德高尚的人交往,就好像进入了摆满芳香的芝兰花的房间,久而久之就闻不到兰花的香味了,这是因为自己和香味融为一体了;和品行低劣的人交往,就像进入了卖臭咸鱼的店铺,久而久之就闻不到咸鱼的臭味了,这也是因为自己与臭味融为一体了.藏朱砂的地方就是红色的,有油漆的地方就是黑色的,因此有道德修养的人必须谨慎选择相处的朋友和环境.1.解释字义.(1)与善人居.,如入芝兰之室居:(2)如入鲍鱼之肆.肆:2.文中的“鲍鱼之肆”比喻怎样的环境?3.根据文意,君子要“慎处”的原因,可用一个成语来概括,那就是:近朱者赤,4.对这个成语所包含的观点你有什么看法?请简要回答.三.1.居:一起店铺2.比喻污浊的环境,也比喻恶人聚集的地方.3.近墨者黑 4.(言之成理即可)四.由俭入奢易,由奢入俭难.饮食衣服,若思得之艰难,不敢轻易费用.酒肉一餐,可办粗饭几日;纱绢一匹,可办粗衣几件.不馋不寒足矣,何必图好吃好着?常将有日思无日,莫待无时思有时,则子子孙孙常享温饱矣.1.翻译下列句子.由俭入奢易,由奢入俭难.2.这则短文对你有什么启发?请谈谈你的感受.四. 1.由节俭进入奢侈(是)容易(的),由奢侈进入节俭(却)困难(了).2(略)五.师旷论学晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣.”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君?臣闻之:少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明,孰与昧行乎?”平公曰:“善哉!”晋平公问师旷说,“我年近七十想要学习,恐怕已经晚了!”师旷回答说:“为什么不炳烛而学?”平公说:“哪有做臣子的戏弄其君主的呢?”师旷回答说;“我怎敢戏弄我的君主呢!我听说过:年少时喜欢学习,好像是太阳刚刚出来时的阳光;壮年时喜欢学习,好像是正午的阳光,老年时喜欢学习,好像是点燃蜡烛照明时的光亮.点燃蜡烛照明,比摸黑走路哪个好呢?”平公说:“好啊!”1.解释字义.①晋平公问于.师旷曰②臣安敢戏.其君③孰与昧.行乎④何不炳.烛乎2.翻译下列句子.(1)安有为人臣而戏其君乎?(2)老而好学,如炳烛之明,孰与昧行乎?3.文中师旷用了三个比喻,意在说明一个什么道理?答:五.1.①向②戏弄③昏暗④点燃 2.(1)哪有做臣子的和君主开玩笑的呢?(2)晚年的时候喜欢学习,就像点蜡烛一样明亮,点上蜡烛和暗中走路哪个好呢?3.一个人要有活到才老学到老的精神.六.匡衡勤学而无烛,邻居有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之.邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作而不求偿.主人怪问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之.”主人感叹,资给以书,遂成大学.1.解释字义.①邻居有烛而不逮.②衡乃与其佣作而不求偿.③资给以.书④遂.成大学2.翻译下面的句子.①衡乃穿壁引其光,以书映光而读之译文:②衡乃与其佣作而不求偿译文:3.出自这个故事的一个成语是,从字面上看,这个成语的意思是,现在用这个成语形容4.你认为,应该在哪些方面向匡衡学习?六.1.①到,此指照射过来②报酬③把④就2.①匡衡就在墙壁上凿了一个洞,让邻居家的光亮照过来,拿着书映着灯光来读书.②匡衡就到他家去做雇工,又不要报酬.3.凿壁借光,凿开墙壁,借邻居的灯光来读书,现在这个成语形容勤学苦练. 4.①学习要主动——匡衡凿壁借光,主动创造条件来学习,其好学的精神值得学习.②学习要刻苦——虽然家庭贫穷,可是,他不畏艰苦的环境,并且能以“与其佣作而不求偿”的方式“得主人书遍读之”,也是值得我们学习的.七.弈秋,通国之善弈也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?吾曰:非然也.1.解释字义.①使弈秋诲.二人弈②非然.也③思援.弓缴而射之④虽与之俱.学,弗若之矣2.下列各句与“弈秋,通国之善弈者也”句式不同的一项是()A.夫战,勇气也 B.此则岳阳楼之大观也C.甚矣,汝之不惠 D.莲,花之君子者也3.翻译:①惟弈秋之为听②为是其智弗若与?4.本文通过学弈这件小事,作者意在说明一个什么道理?答:七.1.①教诲,教导②这样③引,拉④一起 2.C 3.①只听弈秋的教导.②能说(难道)是他的聪明才智不如前一个人吗?4..阐明了学习必须专心致志,才能有所收获的道理.八.齐宣王使人吹竽,必三百人.南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人.宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃.1.解释字义.(1)南郭处士请为.王吹竽(2)宣王说.之,廪食以数百人(3)好.一一听之,处士逃2.请你用一个成语概括这个故事的大意:3.南郭处士本不会吹竿,可他却为齐宣王吹竽多年,为什么会出现这种现象? 4.南郭处士逃走后,你认为他会去做什么?八.1.(1)替 \ 给(2)通“悦”,愉快 \ 高兴(3)喜欢\喜爱2.滥竽充数 3.管理混乱,职责不明;领导昏庸,优劣不辨.4.(略)九.虎求百兽而食之,得狐,狐曰:“子无敢食我也.天帝使我长百兽;今子食我,是逆①天帝命也.子以我为不信②,吾为子先行;子随我后,观百兽之见我而敢不走乎?”虎以为然,故遂与之行.兽见之皆走.虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也. [注:①逆:违抗②不信:不诚实,不可靠.]老虎寻找各种野兽吃掉他们,抓到(一只)狐狸.狐狸说:“您不敢吃我!天帝派遣我来做各种野兽的首领,现在你吃掉我,是违背天帝的命令.你认为我的(话)不诚实,我在你前面行走,你跟随在我后面,观看各种野兽看见我有敢不逃跑的吗?”老虎认为(狐狸的话)是有道理的,所以就和它(一起)走.野兽看见它们都逃跑了.老虎不知道野兽是害怕自己而逃跑的,认为(它们)是害怕狐狸.1.解释字义.(1)天帝使我长.百兽(2)子以.我为不信,吾为子先行(3)虎以为然.,故遂与之行(4)兽见之皆走.2.翻译句子.①今子食我,是逆天帝命也.②子随我后,观百兽之见我而敢不走乎!③虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也.3.解释下列句子中加点词“之”的不同含义.〈2〉故遂与之行〈3〉其不善者而改之〈4〉曾子之妻之市〈5〉学而时习之4.从这则寓言可概括出的成语是,与这个故事意思相同或相近的成语或四字词语:,它们都是用来比喻一类人. 5.你是如何评价文中的这只狐狸的?请谈谈你的看法.九.1.①做首领②认为③对的④逃跑 2.①现在你吃掉我,是违背天帝的命令.②你跟随在我后面,观看各种野兽看见我有敢不逃跑的吗?③老虎不知道野兽是害怕自己而逃跑的,认为(它们)是害怕狐狸.3.②它,代狐狸③它,代缺点或错误④到⑤它,代学过的知识⑥的4.狐假虎威狗仗人势倚仗别人威势来欺压人十.楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷之.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也.”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人勿能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立.1.解释字意.(1)楚人有鬻.盾与矛者(2)吾盾之坚,物莫能陷.之.(3)夫不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立.....2.翻译句子.(1)吾矛之利,于物无不陷也.(2)以子之矛陷子之盾,何如?3.上文的内容可用成语来概括.4.“其人勿能应也”.当时,这位楚人的神态会是怎样的呢?请你用一个成语来回答.5.我们生活中自相矛盾的事例耶很多.请你举出两个来.1.一面抽烟喝酒泡吧熬夜,一面花大价钱买护肤品美容2.一边说保护环境,却又一边砍树十.1.(1)卖(3)同时存在2.(1)我的矛很锋利,锋利得没有一样东西不能被刺穿的呀.(2)用您的矛来刺您的盾,会怎么样?3.自相矛盾 4.瞠目结舌目瞪口呆5.(略)十一.宋人有耕者.田中有株,兔走触株,折颈而死.因释其耒而守株,冀复得兔.兔不可复得,而身为宋国笑.1.解释字义.(1)兔走.触株,折颈而死(2)因释.其耒而守株(3)冀复得兔(4)兔不可复得,而身为..宋国笑2.翻译句子.兔不可复得,而身为宋国笑.3.用一个成语概括这则寓言的大意:4.这个故事讽刺了哪一类人?它告诉了人们一个什么道理?十一1.(1)逃跑,奔跑(2)放下(3)希望(4)被2.兔子是不可能再得到了,可是自身却被宋国人耻笑.3.守株待兔4.既讽刺想不劳而获的人.这告诉我们,不可把偶然的事情当成是必然的.十二.宋人有悯其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣.”其子趋而往视之,苗则槁矣.天下之不助苗长者寡矣.以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也.非徒无益,而又害之.注释:长――生长.发育的意思.揠――拔的意思.芒――疲乏.芒芒然,很疲倦的样子.谓――告诉.予――文言人称代词,我的意思.非徒――不仅只是.1.解释字义.(1)宋人有悯.其苗之不长而揠之者(2)今日病.矣!予.助苗长矣.(3)其子趋.而往视之,苗则槁.矣(4)以为无益而舍.之者,不耘苗者也2.翻译下面的句子.天下之不助苗长者寡.矣.非徒无益,而又害之3. 用一个成语概括这则寓言的大意:4. 它告诉了人们一个什么道理?十二1.担忧劳累赶去放弃 2.(1)天下不想帮助秧苗生长的人是很少的.(2)(这样做)不只是毫无益处的,还会害了秧苗啊.3.拔苗助长寓言从反面生动地说明了这样一个道理:要遵循事物发展的客观规律,不能急于求成.十三.楚有祠者,赐其舍人卮酒.舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余.请画地为蛇,先成者饮酒.”一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇曰:“我能为之足!”未成,一人之蛇成夺取卮曰:“蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒.为蛇足者,终亡其酒.注释:祠——祭祀.舍人——部属,在自己手下办事的人.卮——古代饮酒用的器皿.固——本来.安——怎么.亡——失去.得不到.1.解释字义.(1)一人蛇先成,引酒且.饮之(2)我能为.之足(3)蛇固.无足(4)为蛇足者,终亡.其酒2.翻译文言句子.(1)数人饮之不足,一人饮之有余 .(2)蛇固无足,子安能为之足?3.请你用一个成语来概括上文的大意:4.这个故事给你什么启发?十三1.(1)将要(2)替.给(3)本来(4)失去.得不到2.(1)几个人喝这杯酒不够,一个人喝这杯酒又有多.(2)蛇本来就没有脚,你怎么能给它画上脚呢? 3.画蛇添足 4.为人处世,不能总是觉得自己比别人高明,十分了不起.多此一举,往往会让你失去很多,造成不必要的损失.十四.楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水.遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠.”舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行.求剑若此,不亦惑乎!注释:涉——渡过.遽——立刻.契——用刀子雕刻.惑——糊涂⒈解释字义.(1)其.剑自.舟中坠于.水(2)从其所契者入水求之.(3)舟已行矣,而.剑不行2.翻译句子.(1)是.吾剑之所从坠.(2)求剑若此,不亦惑乎!3.这个故事告诉我们一个什么道理?4.现实生活中,也不乏类似于刻舟求剑这样的故事,请你举出两个事例来.十四1.到它,代剑可是,但是2.(1)这是我们的剑坠下去的地方.(2)像这样去找剑,不是很糊涂的吗?3.世界上的事物,总是在不断地发展变化,人们想问题.办事情,都应当考虑到这种变化,适合于这种变化的需要.4.(略)我们生活学习中,好多人都有拖三拉四的习惯,遇到问题不及时解决,非要在那作个记号,等什么时候想解决的时候才考虑,殊不知等过一段时间后,这个问题可能变得很复杂.吃饭的碗当天不洗,第二天全馊了,当天穿的袜子不洗,第二天臭的要命.十五.园中有榆,其上有蝉.蝉方奋翼悲鸣,欲饮清露,不知螳螂之在后,曲其颈,欲攫而食之也.螳螂方欲食蝉,而不知黄雀在后,举其颈,欲啄而食之也.黄雀方欲食螳螂,不知童子挟弹丸在榆下,迎而欲弹之.童子方欲弹黄雀,不知前有深坑,后有掘株也.1.解释字义.(1)蝉方奋.翼悲鸣,欲饮清露(2)曲其颈,欲攫.而食之也(3)举.其颈,欲啄而食之也(4)童子方.欲弹黄雀2.翻译下列句子.(1)螳螂方欲食蝉,而不知黄雀在后,举其颈,欲啄而食之也.(2)童子方欲弹黄雀,不知前有深坑,后有掘株也.3.请你用一个成语概括上文的大意:4.你从这个故事中获得了哪些启示?十五1.展开捕捉抬(起)正2.(1)螳螂正想吃蝉,却不知道黄雀在它的后面,伸长脖子,正想啄食它呢.(2)小孩子正想去弹黄雀,却不知道前有深坑后有截断的树桩.3.螳螂捕蝉,黄雀在后 4.①为人处世,应该有长远的打算,不能鼠目寸光,只顾眼前的利益;②绞尽脑汁,挖空心思去侵害别人的人,也往往被他人算计.十六.杞人有忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者.又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:天,积气耳,亡处亡气.若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?其人曰:天果积气,日月星宿,不当坠邪?晓之者曰:日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤. 其人曰:奈地坏何?晓者曰:地积块耳,充塞四虚,亡处亡块.若躇步跳蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?其人舍然大喜.晓之者亦舍然大喜. (《列子》杞人忧天)古代杞国有个人担心天会塌.地会陷,自己无处存身,便食不下咽,寝不安席.另外又有个人为这个杞国人的忧愁而忧愁,就去开导他,说:“天不过是积聚的气体罢了,没有哪个地方没有空气的.你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?”那人说:“天是气体,那日.月.星.辰不就会掉下来吗?”开导他的人说:“日.月.星.辰也是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会伤害什么.”那人又说:“如果地陷下去怎么办?”开导他的人说:“地不过是堆积的土块罢了,填满了四处,没有什么地方是没有土块的,你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷下去呢?”(经过这个人一解释)那个杞国人才放下心来,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴.1.解释字义.(1)忧天地崩坠,身亡.所寄(2)因往晓.之(3)其人舍然大喜2.翻译句子.(1)奈何忧崩坠乎?(2)地积块耳,充塞四虚,亡处亡块.3.杞人忧天的故事,讽刺了生活中的哪一类人?这个成语的含义与哪一句俗语大致相同?4.从探究的角度上看,你是如何评价这位“忧天”的杞人的?十六1.(1)通“无”,没有(2)告诉,使人明白(3)放心的样子 2.(1)为什么要担忧天会迸裂.地会塌陷呢?(2)大地是由土块和石块组成的,它们充满着四方,没有一处地方是没有土块和石块的.3.讽刺的是生活中那种为一些不切实际的事情忧愁的人.它与俗语“天下本无事,庸人自扰之”的含义大致相同十七.杨生畜一犬,甚爱之.一日,生夜行,堕涸井中.犬吠彻夜,旦日,有行人过,往视,见井中有人焉.生曰:“君若出我,当厚报.”行人曰:“以此犬见与.”生曰:“此犬尝屡次活我,不得与尔.”行人曰:“若不与我,便不出尔.”其时,犬引颈下视井中.生知其意,遂应之.杨生出,行人系犬而去,犬时时顾.后五天,犬夜走归杨生家.1.为下列字选择正确的义项.(1)若不与我,“与”:_________A.和B.结交C.给D.赞成(2)犬引颈下视井中,“引”:____________A.延续B.伸长C.举D.导引2.用现代汉语解释下面的句子.杨生出,行人系犬而去,犬时时顾.______________________________________________________________3.文中“甚爱之”中的“之”指代__________,“生知其意,遂应之”中的“之”指代________________.4.杨生答应行人要求的原因是________________________(用自己的话回答)十八.司马光七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大旨.自是手不释书,至不知饥渴寒暑.群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃(去),光持石击瓮,(破)之,水迸,儿得活.1.解释括号里的词.(1)众皆弃去.(2)破之..2.翻译下面的句子.自是手不释书,至不知饥渴寒暑.种创新思维.创新思维的事例古今中外不胜枚举.请举一例.十九.孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事,其母曰:“此非吾所以处吾子也.”遂迁居市旁,孟子又嬉为贾人街卖之事.其母曰:“此又非吾所以处吾子也.”复徙居学宫旁.孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣.”遂.居焉.孟子小的时候和母亲住在墓地旁边.孟子就和邻居的小孩一起学着大人跪拜.哭嚎的样子,玩起办理丧事的游戏.他母亲说:“这不是我可以用来安置儿子的地方!”孟子的妈妈就带着孟子搬到市集.到了市集,孟子又和邻居的小孩,学起商人做生意的事.孟子的妈妈说:“这也不是我可以用来安顿儿子的地方!”于是,他们又搬到了学校附近.每月夏历初一这个时候,官员到文庙,行礼跪拜,互相礼貌相待,孟子见了之后都学习记住.孟子的妈妈很满意地点着头说:“这才是我儿子应该住的地方!”于是居住在了这个地方.(选自刘向《烈女传》)1.解释下列词语.A.嬉:B.贾人:2.这段文字源自历史典故: .文中孟子先后居住的是哪三个地方?(用文中的词作答)(1)____________________ (2)____________________ (3)____________________4.读了这个故事,你有什么启发?(不超过30个字)_二十.曾子之妻之市,其子随之而泣.其母曰:“女还,顾反为女杀彘.”妻适市来,曾子欲捕彘杀之.妻止之曰:“特与婴儿戏耳.”曾子曰:“婴儿非与戏也.婴儿非有智也,待父母而学者也.听父母之教.今子欺之,是教子欺也.母欺子,子而不信其母,非所以成教也.”遂烹彘也.曾子的夫人到集市上去,她的儿子哭着闹着要跟着去.他的母亲对他说:“你回家,等我回来杀猪给你吃.”她刚从集市上回来,曾子就要捉猪杀猪.他的妻子阻止他说:“不过是和孩子开玩笑罢了.”曾子说:“(妻子),小孩是不能和他开玩笑啊!小孩子没有思考和判断能力,等着父母去教他,听从父母亲的教导.今天你欺骗孩子,就是在教他欺骗别人.母亲欺骗了孩子,孩子就不会相信他的母亲,这不是用来教育孩子成为正人君子的方法.” 于是(曾子)就杀猪煮肉(给孩子吃).[注释]①曾子:孔子的弟子;②女:通“汝”;你③顾:回来;④彘:猪;⑤特:只不过.2.解释加点的词.(1)妻止.之止.()(2)遂.烹彘也遂.()(1)女.还()(2)婴儿非与戏.也()3.将下面的句子译为现代汉语.婴儿非有智也,待父母而学者也,听父母之教.今子欺之,是教子欺也.4.读了这个故事后,你认为曾子有必要杀彘吗?为什么?请举一个你生活中的实例作简答.13.这则寓言说明的道理是什么?(3分)言必信,行必果.二十一.宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死.因释其耒而守株,冀复得兔.兔不可复得,而身为宋国笑.1.解释下列文句中加点词的词义.①兔走.触株走.()②因释.其耒而守株释.()③而身.为宋国笑身.()④冀.复得兔冀.()2.找出文中的议论句,并翻译这个句子.3.出自这个故事的成语是 .从短文中你得到什么启示?从某一角度简要谈谈.答:.二十二.齐大饥.黔敖为食于路,以待饿者而食之.有饿者蒙袂辑屦,贸贸而来.黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“余惟不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉.终不食而死.齐国出现了严重的饥荒.黔敖在路边准备好饭食,以供路过饥饿的人来吃.有个饥饿的人用袖子蒙着脸,拖着鞋子,两眼昏昏无神地走来.黔敖左手端着吃食,右手端着汤,说道:“喂!来吃吧!”那个饥民扬眉抬眼看着他,说:“我正因为不吃被无礼的给予得来的食物,才落得这个地步!”黔敖追上前去向他道歉,他仍然不吃,终于饿死了.曾子听到这件事后说:“恐怕不该这样吧!黔敖无礼呼唤时,当然可以拒绝,但他道歉之后,则可以去吃.”1.解释加点词的含义:①以至于斯.也斯.②从而谢.焉谢.2.用一句话概括本文的中心(不超过10个字).3.这则故事给你最深刻的感受是什么?答:二十三.叶公子高好龙,钩以写龙,凿以写龙,屋室雕文以写龙.于是天龙闻而下之,窥头于牖(yǒu,窗),施尾于堂.叶公见之,弃而还走,失其魂魄,五色无主.是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也.1.“弃而还走”中“还”的意思是: .2.翻译文中画线句子: .3.这个故事讲的是成语.4.这个成语的含义是: .1.转身2.叶公并非真正喜欢龙,而是喜欢那些像龙而又不是龙的东西.4.有的人表面喜欢某样事物,却不是发自内心的喜欢二十四.匡衡字稚圭,勤学而无烛.邻舍有烛而不逮,衡乃穿.壁引其光,以书映光而读之.邑人大姓不识,家富多书,衡乃与其佣作,而不求偿,主人怪.,问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之.”主人感叹,资给以书,遂.成大学.衡能说《诗》,时人为之语曰:“无说《诗》,匡鼎来.匡说《诗》,解人颐.”鼎,衡小名也.邑人畏服之如是,闻者皆解颐欢笑.1.下列句子中加点的词语解释不正确的一项是()A.邻舍有烛而不逮不逮:不给他B.衡乃与其佣作佣作:雇佣劳作C.而不求偿偿:报偿D.邑人畏服之如是邑人:同乡2.文中一个家喻户晓的典故是:3.本文记述了有关匡衡的几个故事?读后你有什么感受?凿壁偷光.佣作求书.说《诗》感受:11 / 11。

1.“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也。

自喻适志与!不知周也。

俄然觉,则蘧蘧(qú)然周也。

”(《庄子·齐物论》)句中“蘧蘧然”的意思是( )。

A.生动活泼的样子B.惊慌失措的样子C.手舞足蹈的样子D.高兴愉快的样子答案:B解析:译文:过去庄周梦见自己变成蝴蝶,很生动逼真的一只蝴蝶,感到多么愉快和惬意啊!不知道自己原本是庄周。

突然间醒过来,惊惶不定之间方知原来我是庄周。

蘧(qú):蘧,原意为惊喜的样子,此处为惊疑动容的样子。

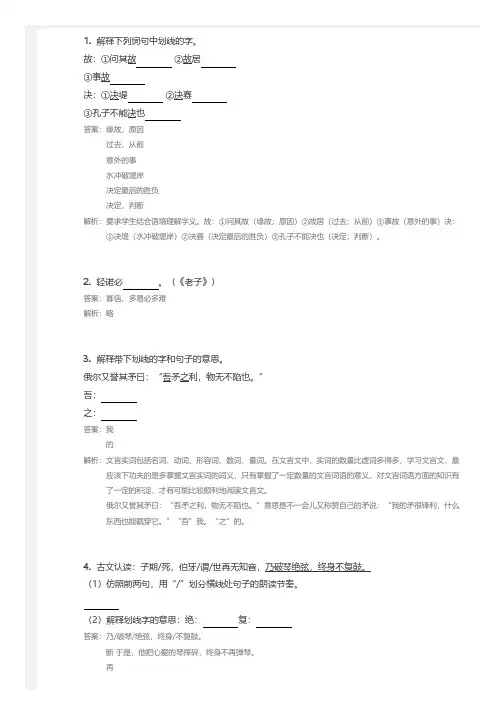

2.学弈 弈秋,通国之善弈者也?使弈秋诲二人弈,其一人,;一人虽听之,,。

虽与之俱学,弗若之矣。

?曰:。

答案:专心致志惟奕秋之为听一心以为有鸿鹄将至思援弓缴而射之为是其智弗若与非然也解析:本题考查古诗、文言文默写能力,属于直接型默写,结合提示及上下句默写即可。

填写句子易写错别字,原因是在背诵古诗时只注意读音,不仔细看字,结果在填写时就按音写成其它的同音字,学习时要注意这个问题。

比如本题要注意的易错字有:盖、盘、盂、沧、探、汤、孰。

3.解释下列句子中划线的字、词。

①弈秋,通国之善弈者也。

②使弈秋诲二人弈。

③虽与之俱学。

④弗若之矣。

⑤孔子不能决也。

⑥见两小儿辩斗。

⑦我以日始出时去人近。

⑧及其日中如探汤。

(1)(2)(3)(4)答案:全国教导一起不判断辩论,争论离热水解析:本题考查了学生对文言中字词意思的掌握情况。

本题中”去“”探汤“的意思与我们现在字义不同,因此要格外关注。

故答案为:全国 教导 一起 不 判断 辩论,争论 离 热水4.按照课文内容回答。

翻译成现代汉语。

伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

《我的伯父鲁迅先生》一课,除了开头描写“悼念鲁迅”之外,还写了、、、四件事,说明了鲁迅先生是一个的人。

詹天佑是我国,他修铁路,采取的两种方法是:、。

《穷人》一课中,采取了环境描写、心理描写、人物对话等,从这些描写中,你看出桑娜是一个人。

(1)答案:伯牙认为世上再也没有知音了,于是他把心爱的琴摔碎,终身不再弹琴。

六年级文言文练习一杨氏之子梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。

为设果,果有杨梅。

孔指以示儿曰:“此是君家果。

”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。

——《世说新语》节选[注释]甚:非常1、解释下面句子中的字。

(1)、孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。

诣:______ 乃:______(2)孔指以示儿曰。

示:______ 曰:_____(3)未闻孔雀是夫子家禽。

未:________ 闻:________2、仔细读下面的句子,回答问题。

孔指以示儿曰:“此是君家果。

”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。

”(1) 对话意思:(2) 对话精妙极了,妙在何处?3、文章讲述了一个什么样的道理?答案:1、(1)诣:拜见乃:于是,就 (2)示:给……看曰:说 (3)未:没有闻:听见2、(1)孔君平指着杨梅给杨家儿子看,说:“这是你家的果子。

”杨家儿子答道:“没有听说孔雀是您家的家禽。

”(2)都根据人物姓氏来借题发挥,杨家儿子反应极快,才思敏捷。

译文:在梁国,有一户姓杨的人家,家里有一个九岁的儿子,非常聪明。

有一天,孔君平来拜见他的父亲,恰巧他的父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来。

孩子给孔君平端来了水果,水果中有杨梅。

孔君平指着杨梅给孩子看说:“这是你家的水果。

”孩子马上回答:“我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。

”本组课文描述了杨氏子的聪慧,把杨氏子的稚气和巧妙的回答描写得惟妙惟肖!教导我们要学会随机应变,用智慧解决问题。

伯牙绝弦伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。

子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

——《吕氏春秋》[注释]善鼓琴:善于演奏古琴峨:高洋:广大1、成语出自《伯牙绝弦》这个故事。

这个故事中(人物是的知音,从(课文句子)“”这两句可以看出。

2、人们常用"俞伯牙摔琴谢知音"的故事感叹。

小学六年级语文文言文练习(含答案)

杨氏之子

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。

为设果,果有杨梅。

孔指以示儿曰:“此是君家果。

”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。

——《世说新语》节选

[注释]

甚:非常

1、解释下面句子中的字。

(1)、孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。

诣:______ 乃:______

(2)孔指以示儿曰。

示:______ 曰:_____

(3)未闻孔雀是夫子家禽。

未:________ 闻:________

2、仔细读下面的句子,回答问题。

孔指以示儿曰:“此是君家果。

”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。

”

(1) 对话意思:

(2) 对话精妙极了,妙在何处?

3、文章讲述了一个什么样的道理?

答案:

1、(1)诣:拜见乃:于是,就 (2)示:给……看曰:说 (3)未:没有闻:听见

2、(1)孔君平指着杨梅给杨家儿子看,说:“这是你家的果子。

”杨家儿子答道:“没有听说孔雀是您家的家禽。

”(2)都根据人物姓氏来借题发挥,杨家儿子反应极快,才思敏捷。

译文:

在梁国,有一户姓杨的人家,家里有一个九岁的儿子,非常聪明。

有一天,孔君平来拜见他的父亲,恰巧他的父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来。

孩子给孔君平端来了水果,水果中有杨梅。

孔君平指着杨梅给孩子看说:“这是你家的水果。

”孩子马上回答:“我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。

”

本组课文描述了杨氏子的聪慧,把杨氏子的稚气和巧妙的回答描写得惟妙惟肖!教导我们要学会随机应变,用智慧解决问题。

伯牙绝弦

伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。

子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

——《吕氏春秋》

[注释]

善鼓琴:善于演奏古琴

峨:高

洋:广大

1、成语出自《伯牙绝弦》这个故事。

这个故事中(人物是的知音,从(课文句子)“”这两句可以看出。

2、人们常用"俞伯牙摔琴谢知音"的故事感叹。

3、“高山流水”比喻或,也比喻。

人们把“知音”比作的人。

4、从钟子期死后,伯牙“破琴绝弦”,我们感受出他当时的心情(用一个成语概括),可见二人之间的感情(用成语概括)。

5、你是怎样理解伯牙绝弦的:

答案:

1、高山流水、伯牙、子期、伯牙善鼓琴,钟子期善听

2、知音难觅

3、知音、知己、乐曲高妙、理解自己的知心朋友

4、悲痛欲绝、深情厚谊

5、伯牙绝弦是讲述知音难求的一个故事,俞伯牙与钟子期是一对千古传诵的至交典范。

俞伯牙善于演奏,钟子期善于欣赏。

这就是“知音”一词的由来。

后钟子期因病亡故,俞伯牙悲痛万分,认为知音已死,天下再不会有人像钟子期一样能体会他演奏的意境。

所以,终生不再弹琴了。

译文:

伯牙擅长弹琴,钟子期擅长倾听。

伯牙弹琴的时候,心里想到巍峨的泰山,钟子期听了赞叹道:“好啊!这琴声就像巍峨的泰山!”伯牙弹琴时,心里想到澎湃的江河,钟子期赞叹道:“好啊,这琴声宛如奔腾不息的江河!” 无论伯牙想到什么,钟子期都能准确地说出他心中所想的。

钟子期去世后,伯牙认为世界上再也没有比钟子期更了解自己的知音了。

于是,他把自己心爱的琴摔破了,断绝了琴弦,终生不再弹琴。

晏子使楚

晏子将使楚。

楚王闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之,何以也?”左右对曰:“为其来也,臣请缚一人过王而行。

王曰,何为者也?对曰,齐人也。

王曰,何坐?曰,坐盗。

”

晏子至,楚王赐晏子酒。

酒酣,吏二缚一人诣王。

王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。

”正视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。

所以然者何?水土异也。

今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。

——《世说新语》

[注释]

谓:问

何以也:用什么办法

坐:犯罪

诣:拜见

曷:通假字,通“何”

善:擅长,善于

1、解释文段中的词语。

习辞:

避席:

2、楚王为什么想侮辱晏子?晏子又是怎样回击的?

3、晏子说“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,目的是想说明什么?

4、把“为其来也,臣请缚一人过王而行”翻译成现代汉语。

译文:

5、晏婴在这场外交斗争中巧妙地运用了类比的手法,其中把“淮南”比为,把“淮北”比为;把“橘”比为,把“枳”比为。

6、“吏二缚一人诣王”的目的是什么?

7、晏子是怎样的一个人?

答案:

1、习辞:能言善辩,长于辞令。

避席:离开座位。

2、因为晏子是“齐之习辞者”;机智设喻进行回击

3、百姓生长在齐国不偷盗,一来到楚国就偷盗,是因为楚国的水土使人喜欢偷盗。

反击“国人本来就喜欢偷盗”的发难。

4、译文:当他到来的时候,请让我们绑着一个人从大王面前走过。

5、齐、楚、不盗之民、盗贼

6、让楚王看见并借此侮辱晏子。

7、机智善辩义正词严而又不卑不亢

译文:

晏子将要出使楚国。

楚王听到这个消息,对身边的大臣说:“晏婴是齐国的一个能言善辩的人,现在他正要来,我想要羞辱他,用什么办法呢?”侍臣回答说:“在他来的时候,大王请允许我们绑着一个人从大王面前走过。

大王(就)问:‘(他)是做什么的?’(我则)回答说:‘(他)是齐国人。

’大王(接着再)问:‘(他)犯了什么罪?’(我就)回答:‘(他)犯了偷窃罪。

’"

晏子来到了楚国,楚王请晏子喝酒,喝酒喝得正高兴的时候,两名小官员绑着一个人到楚王面前来。

楚王问道:“绑着的人是做什么的人?’(公差)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪。

”楚王看着晏子问道:“齐国人本来就擅于偷东西的吗?”晏子离开座位回答道:“我听说(这样一件事):橘树生长在淮河以南的地方就是橘树,生长在淮河以北的地方就是枳树,只是叶子相像罢了,他们的果实味道却不同。

这是什么原因呢?(是因为)水土地方不相同啊。

老百姓生长在齐国不偷东西,到了楚国就偷东西,莫非楚国的水土使百姓善于偷东西吗?”楚王笑着说:“圣人不是能同他开玩笑的,我反而自讨没趣了。