- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

类型四 无明显现象反应的探究

知识储备

举例 二氧化碳与氢氧化钠反应

酸碱中和反应

方法点拨 (1)确定碳酸钠生成:①加酸有气体;②加碱[如Ba(OH)2]有沉淀; ③加盐(如BaCl2)有沉淀 (2)验证二氧化碳减少:密闭装置,气压减小 (1)借助酸碱指示剂颜色变化(以酸中和碱为例加酚酞) (2)借助其他物质与酸碱反应的现象来证明酸或碱不存在 (3)借助反应中溶液pH变化 (4)借助中和反应放热

。

类型三 有关物质含量探究

答案 实验方案 锥形瓶 交流讨论 ②③④ 方案改进 打开a、b,关闭c 数据分析 吸收水蒸气 偏低 拓展提高 硫酸钠,硫酸钠和硫酸,硫酸钠和碳酸氢钠

类型三 有关物质含量探究

[解析] 交流讨论 分液漏斗可以添加稀硫酸;但装置内空气中没有排出的CO2、未被完全吸收的反应产生 的CO2、空气中的二氧化碳和水蒸气都能被碱石灰吸收会导致难以避免的误差。 方案改进 为减小误差,使CO2质量的测定更准确。根据图乙可以知道,反应之前要打开弹簧夹a和b,关闭 弹簧夹c,从而使b装置中的空气排出。 数据分析 反应生成的气体在逸出的过程中要带出一部分水蒸气;如果没有C装置会使得D装置中吸收的 气体偏多,计算出碳酸钠的质量偏大,从而使测定出的氢氧化钠质量偏低。 拓展提高 反应后产生了无色气体,所以碳酸钠已经全部转变为碳酸氢钠。恰好完全反应时,生成硫酸钠; 硫酸过量,则溶质为硫酸钠和硫酸;硫酸的量不足,则溶质为硫酸钠和碳酸氢钠。

(1)为验证猜想(二),小强同学取少量废液装入试管中,然后滴入AgNO3溶液,产生白色沉淀,滴加稀硝

酸沉淀不溶解。于是小强认为猜想(二)正确。小强的实验

(填“能”或“不能”)验证

猜想(二)的正确性,原因是

。

(2)小丽为验证猜想(三),选用大理石作试剂。若猜想(三)是正确的,验证时发生反应的化学方程式

察到的现象是

。实验中,小雨采用两只矿泉水瓶做对比实验的目的是 。

类型四 无明显现象反应的探究

(2)实验二:为检验CO2与NaOH溶液反应的产物,小亮取实验一所得溶液X少许,向其中滴加BaCl2溶液,有

白色沉淀产生,该反应的化学方程式为

。实验中不宜将BaCl2溶液换成CaCl2

溶液的原因是 。

(3)实验三:小华取实验一所得溶液X少许,向其中加入过量的BaCl2溶液,振荡,静置,取上层清液,滴入1滴酚

酞溶液,发现溶液呈

色,证明溶液X中有NaOH剩余。实验中,小华没有直接向少量溶液X中滴入

酚酞溶液,理由是

。

类型四 无明显现象反应的探究

(4)实验四:兴趣小组将CO2持续通入一定浓度一定量的NaOH溶液中,用数字化实验技术测定反应过程 中溶液的pH和温度变化,结果如图T5-12所示。

图T5-12

图甲中,BC段发生反应的化学方程式为

有机物的元素组成测定:将有机物燃烧,通过测定水、二氧化碳(一氧化碳)等,从而确定其元素组成

类型一 有关物质组成或成分探究

题型突破

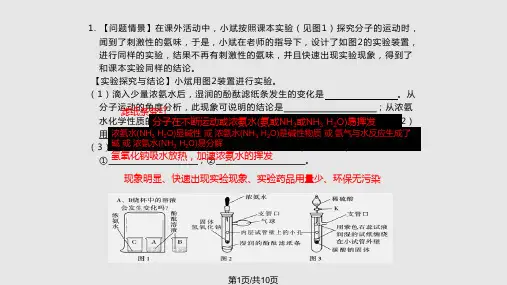

例1 [2018·衡阳改编] 某化学兴趣活动小组的同学学习了“灭火器原理”后,设计了如图T5-1所示

实验,并对反应后锥形瓶中残留废液进行探究。

提出问题 废液中所含溶质是什么物质?

类型一 有关物质组成或成分探究

[解析] 猜想与假设 根据发生的反应,废液的可能组成是①恰好完全反应,废液中的溶质只有氯化钠;②反 应物盐酸有剩余,废液中含有氯化钠和氯化氢;③反应物碳酸钠有剩余,废液中含有碳酸钠和氯化钠。讨论 与交流 碳酸钠与稀盐酸能发生化学反应不能共存于同一种溶液中。实验与结论 (1)验证一种物质是否存 在,要排除其他物质的干扰,NaCl和HCl中的氯离子都能与银离子反应生成白色沉淀。(2)检验盐酸的存在, 可加入碳酸盐根据是否放出气体判断。(3)检验碳酸钠的存在可以将碳酸根转化为沉淀或气体。拓展与 应用 要除去氯化钠溶液中的氯化氢并得到氯化钠固体可用蒸发结晶的方法,因为氯化氢气体受热能挥发 出来,但氯化氢有毒,会污染环境。

为

。

(3)若验证猜想(四)是否正确,下列试剂中可选用的有

(填序号)。

①氢氧化钠溶液 ②氯化钙溶液 ③稀盐酸 ④氯化钾溶液

拓展与应用

若废液中的溶质是NaCl和HCl,根据HCl的性质,无须另加试剂,只要对废液进行

操作即可

从废液中得到NaCl固体。此方法的缺点是

。

类型一 有关物质组成或成分探究

答案 猜想与假设 NaCl 和 Na2CO3 讨论与交流 Na2CO3 与 HCl 能发生化学反应而不能共存于同一种溶液中 实验与结论 (1)不能 NaCl 和 HCl 都能与硝酸银反应生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,不能证明只有氯化钠 (2)CaCO3+2HCl CaCl2+H2O+CO2↑ (3)②③ 拓展与应用 蒸发结晶 挥发出的氯化氢气体有毒,会污染环境

是

。

图T5-6

类型三 有关物质含量探究

交流讨论 小明认为图甲实验方案的设计有缺陷,若按该方案进行测定会导致难以避免的误差。你认为下

列因素中会导致难以避免的误差有

(填序号)。

①加入的稀硫酸量不足 ②装置内空气中的CO2没有排出 ③反应产生的CO2未被完全吸收 ④干燥管与空气直接相通

类型三 有关物质含量探究

类型二 有关变质类的探究

知识储备

举例 对物质变质后成分的探究

方法点拨 (1)猜想变质的情况:未变质、部分变质、完全变质 (2)成分检验:利用物质的性质进行检验,如检验氢氧化钠的变质程度,根据碳酸盐的化 学性质检验碳酸钠的生成,但注意所选试剂要避开可能存在的NaOH的干扰;证明变质 的程度,则要先用中性溶液(如氯化钙溶液)检验并除去碳酸钠,再根据碱的化学性质检 验氢氧化钠的存在

类型二 有关变质类的探究

实验设计

实验方案一:

实验方案二:

实验结论 根据实验方案一,你得出的结论是:溶液中的溶质一定有

,可排除猜测

验方案二,你认为该瓶溶液中的溶质是

。

讨论 (1)实验方案一不能准确确定溶质一定含有NaOH的原因是

。

(2)实验室为防止NaOH溶液变质,你的措施是

(答一点即可)。

;根据实

。图乙中,DE段温度变化

的原因是 。

反思感悟

(5)实验从CO2减少、NaOH减少,Na2CO3生成等物质的变化,以及

转化等视角多维度探究

CO2与NaOH发生了反应,对于现象不明显的化学反应,可以通过现代技术手段进行数据测定,实现反应

过程的“可视化”。

类型四 无明显现象反应的探究

答案 (1)矿泉水瓶变瘪,且比装水的矿泉水瓶更瘪 排除水的干扰,证明二氧化碳与氢氧化钠溶液发 生了化学反应 (2)Na2CO3+BaCl2 BaCO3↓+2NaCl 如果 NaOH 溶液有剩余,会与 CaCl2 形成微溶于水的 Ca(OH)2,也会有白色沉淀 (3)红 碳酸钠溶液显碱性,也能使酚酞溶液变红 (4)Na2CO3+CO2+H2O 2NaHCO3 二氧化碳与氢氧化钠生成碳酸钠和水的反应是放热反应 (5)能量

类型四 无明显现象反应的探究

[解析] (1)实验一:二氧化碳与水反应,使矿泉水瓶内压强减小,瓶子变瘪;二氧化碳与氢氧化钠溶液反应,也 会使矿泉水瓶内压强减小,瓶子变瘪,但氢氧化钠溶液中也有水,所以瓶子变瘪不能说明二氧化碳与氢氧化 钠发生了反应;通过对比实验,如果加入与水等体积的 NaOH 溶液的瓶子变得比加水的瓶子更瘪,说明二氧 化碳与氢氧化钠发生了化学反应。(2)实验二:二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,碳酸钠与氯化钡 反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,反应的化学方程式为 Na2CO3+BaCl2 BaCO3↓+2NaCl;由于氢氧化钙的 溶解度很小,如果溶液中氢氧化钠有剩余,会与加入的氯化钙溶液形成氢氧化钙,也会得到沉淀,不能确定 CO2 与 NaOH 溶液反应后的产物。

猜想与假设

猜想(一):废液中的溶质可能是NaCl、Na2CO3和HCl; 猜想(二):废液中的溶质只有NaCl; 猜想(三):废液中的溶质是NaCl和HCl;

图T5-1

猜想(四):废液中的溶质是

。

讨论与交流 小明认为猜想(一)无须验证就知道是错误的。他的理由

是

。

类型一 有关物质组成或成分探究

实验与结论

(填“偏高”“偏低”或

“无影响”)。

拓展提高 已知Na2CO3溶液与稀硫酸反应先生成NaHCO3,当Na2CO3全部转化为 NaHCO3后,生成的NaHCO3才能继续与稀硫酸反应生成CO2。现向样品中加一定 量的稀硫酸,反应后产生无色气体并得到X溶液。请分析推断反应后所得X溶液的

溶质,写出其所有的可能组成:

方案改进 为减小误差,使CO2质量的测定更准确,该小组同学根据以上讨论,对图甲 方案进行改进,设计了如图乙的实验方案(固定装置省略)。图乙的B装置中样品在

与稀硫酸反应前和停止反应后,都要通过量的空气,反应前通空气时a、b、c三个弹

簧夹的控制方法是

。

数据分析 C装置的作烧碱的纯度将

类型四 无明显现象反应的探究

题型突破

例4 [2018·泰州] 为探究CO2与NaOH溶液发生的反应,某兴趣小组尝试用不同的方式进行实验。

查阅资料 Ⅰ.20 ℃时,几种物质在水中的溶解度见下表:

物质 Na2CO3 NaHCO3 Ca(OH)2 Ba(OH)2

溶解度/g 21.5

9.6 0.165 3.89

类型三 有关物质含量探究

知识储备

举例 空气中氧气含量的测定

方法点拨

利用反应前后的压强变化设置实验,考虑其装置优缺点、实验偏差等,反应物及 装置灵活多样,抓住本质,结合实际装置进行分析解答

混合物中某种成分含量测定

(1)类型:金属含量、金属氧化物含量、碳酸盐含量 (2)测定:利用待测物质的性质设置实验,考虑排除其他因素的影响,灵活利用质 量守恒和化学方程式的有关计算解决问题[详见考点过关篇中专项04]