世界上第一封电子邮件

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:2

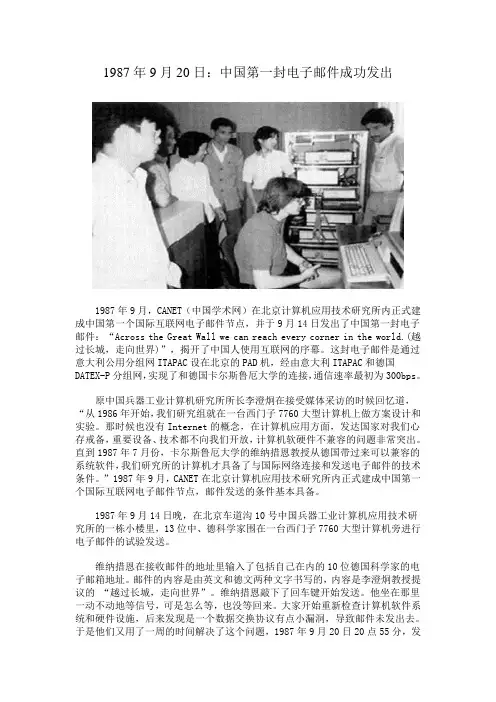

1987年9月20日:中国第一封电子邮件成功发出1987年9月,CANET(中国学术网)在北京计算机应用技术研究所内正式建成中国第一个国际互联网电子邮件节点,并于9月14日发出了中国第一封电子邮件:“Across the Great Wall we can reach every corner in th e world.(越过长城,走向世界)”,揭开了中国人使用互联网的序幕。

这封电子邮件是通过意大利公用分组网ITAPAC设在北京的PAD机,经由意大利ITAPAC和德国DATEX-P分组网,实现了和德国卡尔斯鲁厄大学的连接,通信速率最初为300bps。

原中国兵器工业计算机研究所所长李澄炯在接受媒体采访的时候回忆道,“从1986年开始,我们研究组就在一台西门子7760大型计算机上做方案设计和实验。

那时候也没有Internet的概念,在计算机应用方面,发达国家对我们心存戒备,重要设备、技术都不向我们开放,计算机软硬件不兼容的问题非常突出。

直到1987年7月份,卡尔斯鲁厄大学的维纳措恩教授从德国带过来可以兼容的系统软件,我们研究所的计算机才具备了与国际网络连接和发送电子邮件的技术条件。

”1987年9月,CANET在北京计算机应用技术研究所内正式建成中国第一个国际互联网电子邮件节点,邮件发送的条件基本具备。

1987年9月14日晚,在北京车道沟10号中国兵器工业计算机应用技术研究所的一栋小楼里,13位中、德科学家围在一台西门子7760大型计算机旁进行电子邮件的试验发送。

维纳措恩在接收邮件的地址里输入了包括自己在内的10位德国科学家的电子邮箱地址。

邮件的内容是由英文和德文两种文字书写的,内容是李澄炯教授提议的“越过长城,走向世界”。

维纳措恩敲下了回车键开始发送。

他坐在那里一动不动地等信号,可是怎么等,也没等回来。

大家开始重新检查计算机软件系统和硬件设施,后来发现是一个数据交换协议有点小漏洞,导致邮件未发出去。

社交媒体发展简史及其发展趋势自1971年来自ARPA(the Advanced Research Project Agency)的学者发送了世界上第一封电子邮件信息开始,互联网就一直以一种社交性的特征呈现在受众面前。

1994年斯沃斯莫尔学院Justin Hall推出了他的个人网站:Justin’s Links from underground,这也是早期博客的出现。

Hall在自己的博客上11年,也被称为“个人博客的开国元勋”。

1995年,怀旧用户通过重新找回了长久以来失去联系的朋友,这个社会服务是为了重新联系小学、高中、大学同学而设的。

至此,早期的社交媒体雏形已经出现。

直到2004年,Facebook的出现几乎在一瞬间使全球的网民看到了互联网社交的便捷作用,人们通过设立自己的个人主页,在网站上分享自己的心情和生活经验,评论好友的照片文章等。

自此,狭义的社交媒体的概念才真正清晰的浮现在人们面前,即指允许人们撰写、分享、评价、讨论、相互沟通的网站和技术。

中国的社交媒体发展与世界发展相似,大致分为四个阶段:一.早期社交媒体雏形BBS时代BBS的英文全称是Bulletin Board System,翻译成中文就是“电子布告栏”,这种形式的网络媒体被大众称为论坛。

2007年以前,论坛是主要的社交媒体类型,在这一时期,天涯论坛、猫扑、西祠胡同等是这个时间优秀论坛的代表。

相较于E-mail的点对点交流形式,论坛将社交媒体演化为点对面的交流形式,降低了交流成本。

二.娱乐化社交媒体时代Facebook的发展给了人人网一个良好的启示,2007年,人人网在大学生中迅速流传开,开启了中国社交媒体井喷式发展的新篇章。

2008年,开心网成立,其娱乐性、互动性广受白流阶层推广,在白领圈内流行开来。

相较于论坛,人人网和开心网上的小游戏使社交媒体更加具有娱乐性和互动性,风靡一时的“偷菜小游戏”正是流行于此。

三.微信息社交媒体时代2009年,新浪微博的推出,拉开了中国微信息社交媒体时代的大幕。

中国互联网发展史纵观我国互联网发展的历程,我们可以将其划分为以下4个阶段:一、从1987年9月20日钱天白教授发出第一封E-mail开始,到1994年4月20日NCFG正式连入Internet这段时间里,中国的互联网在艰苦地孕育着。

它的每一步前进都留下了深深的脚印。

二、从1994-1997年11月中国互联网信息中心发布第一次《中国Internet发展状况统计报告》,互联网已经开始从少数科学家手中的科研工具,走向广大群众。

人们通过各种媒体开始了解到互联网的神奇之处:通过谦价的方式方便地获取自己所需要的信息。

三、1998-1999年中国网民开始成几何级数增长,上网从前卫变成了一种真正的需求。

一场互联网的革命就这么在两年的时间里传遍了整个中华大地。

对于IT业来说,这是个追梦的年代这个时候到处都充斥着美梦成真的故事。

四、对于进入2000年的中国IT业来说,梦想已不再那么浪漫了,尽管跨入新千年的天仍然是互联网的天,但这片天空中已飘起了阵阵冷雨,让为网而狂的人们分明感到了几许凉意……"第一"的年代正如从0开始后必然是1一样,中国网络时代自1994年从零开始以后,就不停地产生着"第一",因为这是一个创新的年代。

让我们通过这些第一记住这个时代。

1、中科院高能物理研究所的IHEPNET与互联网络的连通,迈出了中国和世界各地数百万台电脑的共享信息和软硬件的第一步。

边疆也因此而成为我国第一家进入Internet的单位。

2、中国的第一批互联网使用者是全国一千多名科学家。

3、高能所提供了中国第一套万维网服务器。

4、1994年5月15日,中国科学院高能物理研究所设立了国内第一个WEB服务器,推出中国第一套网页,内容除介绍我国高科技发展外,还有一个栏目叫"TourinChina"。

此后,该栏目开始提供包括新闻,经济,文化,商贸等更为广泛的图文并茂的信息并改名为《中国之窗》。

第一封电子邮件

●世界上的第一封电子邮件

1969年10月,美国加州大学洛杉矶分校教授昂纳德·克莱恩罗克试图通过一台位于加利福尼亚大学的计算机和另一台位于旧金山附近斯坦福研究中心的计算机联系,约定联系的办法就是键入L-O-G,于是昂纳德·克莱恩罗克教授键入“L”,然后问对方:“收到L了吗?”对方回答:“收到了”,然后依次键入O和G,可是还未等到对方收到G的确认回答,系统就瘫痪了!所以世界上第一封电子邮件的内容就是“LO”,意思是“你好!我完蛋了”。

但是昂纳德·克莱恩罗克教授因此被后人尊称为电子邮件之父。

●我国的第一封电子邮件

1987年9月14日晚间,中国兵器工业计算机应用研究所的技术人员在所长的李澄炯的带领下开始进行电邮的试验发送,邮件上方标明“testing”(测试)字样,邮件内容为“越过长城,走向世界”的英文邮件,但是发送了几次,计算机均显示发送失败!专家们花了近一周时间对计算机的系统和硬件设施进行重新检查确认。

1987年9月20日,专家们再次向国际计算机网络发送没有特定收件人的“越过长城,走向世界”电子邮件,这相当于一个“网络寻呼”,希望外界收到来自中国计算机网络的声音。

20时55分,随着键盘被敲击发出的最后一声“吧嗒”,计算机屏幕上闪出“发送完成”字样,成功发出了我国的第一封电子邮件!至今该邮件仍然收藏在德国卡尔斯鲁厄大学档案馆。

中国计算机报/2009年/9月/14日/第011版新中国成立六十周年纪念特刊“六十个瞬间”1987年9月20日中国第一封电子邮件成功发出1987年9月,CANET(中国学术网)在北京计算机应用技术研究所内正式建成中国第一个国际互联网电子邮件节点,并于9月14日发出了中国第一封电子邮件:“Across the Great Wall we can reach every corner in the world.(越过长城,走向世界)”,揭开了中国人使用互联网的序幕。

这封电子邮件是通过意大利公用分组网ITAPAC设在北京的PAD机,经由意大利ITAPAC和德国DATEX-P分组网,实现了和德国卡尔斯鲁厄大学的连接,通信速率最初为300bps。

原中国兵器工业计算机研究所所长李澄炯在接受媒体采访的时候回忆道,“从1986年开始,我们研究组就在一台西门子7760大型计算机上做方案设计和实验。

那时候也没有Internet的概念,在计算机应用方面,发达国家对我们心存戒备,重要设备、技术都不向我们开放,计算机软硬件不兼容的问题非常突出。

直到1987年7月份,卡尔斯鲁厄大学的维纳・措恩教授从德国带过来可以兼容的系统软件,我们研究所的计算机才具备了与国际网络连接和发送电子邮件的技术条件。

”1987年9月,CANET在北京计算机应用技术研究所内正式建成中国第一个国际互联网电子邮件节点,邮件发送的条件基本具备。

1987年9月14日晚,在北京车道沟10号中国兵器工业计算机应用技术研究所的一栋小楼里,13位中、德科学家围在一台西门子7760大型计算机旁进行电子邮件的试验发送。

维纳・措恩在接收邮件的地址里输入了包括自己在内的10位德国科学家的电子邮箱地址。

邮件的内容是由英文和德文两种文字书写的,内容是李澄炯教授提议的“越过长城,走向世界”。

维纳・措恩敲下了回车键开始发送。

他坐在那里一动不动地等信号,可是怎么等,也没等回来。

大家开始重新检查计算机软件系统和硬件设施,后来发现是一个数据交换协议有点小漏洞,导致邮件未发出去。

五大改变世界的互联网“第一”The Internet has made the world a smaller place,with a far reaching influence that’s altered the way we view cats and laugh at kids whacked out on drugs after a trip to the dentist. But apart from giving us easier ways to cackle at dumb things,it’s also put more information at our fingertips than any invention in the history of mankind.互?网让世界变得越来越小,它的影响深远,改变了我们对喵星人的认识,也改变了我们拿小孩子逗乐的方式,比如网上那些关于看完牙医后被药物搞得筋疲力尽的孩子的视频。

但是,除了能让我们更方便地对这些蠢事咯咯发笑,互联网还让我们轻而易举地获得了大量信息,这是人类历史上任何其他发明都无可比拟的。

1. First Picture1. 第一幅图片The very first picture ever uploaded to the World Wide Web was a picture of the all-girl group Les Horrible Cernettes. The group was made up of administrative assistants and partners of researchers at the European Organization for Nuclear Research (CERN). Silvano de Gennaro,the group’s manager,took the picture backstage at a music festival thatwas hosted annually by CERN. He photoshopped it and saved it as a .gif file.第一幅上传到万维网的图片是一张女子乐队“CERN女郎”的照片。

中国互联⽹的发展分为哪三个阶段

第⼀阶段(1987-1998)探索和基础设施阶段。

是1987年,钱天⽩教授发出第⼀封电⼦邮件“越过长城,通向世界”,揭开了中国⼈使⽤互联⽹的序幕。

经过10年努⼒,完成了探索和主⼲⽹的建设(科技⽹、⾦桥⽹、计算机互联⽹等),为未来的发展奠定了坚实的基础。

第⼆阶段(1999-2005)web1.0阶段,互联⽹普及阶段。

典型代表有新浪、搜狐、⽹易,随着三⼤⽹站上市,掀起了互联⽹的第⼀次投资热潮,第⼀轮互联⽹泡沫出现。

这个阶段已经开始出现产品经理,有的公司也叫产品策划。

第三阶段(2006-2011)web2.0阶段,互联⽹快速增长和多元化整合发展阶段。

搜索引擎、论坛、博客、维基、社区、即时通讯、电⼦商务、⽹络⽂学等⽹络应⽤获得多元化的发展,呈现多元化发展趋势,这个阶段,产品经理呈发展态势,逐渐受到重视,设⽴专门的产品部负责起产品⼯作,并逐渐建⽴产品管理体系和规范。

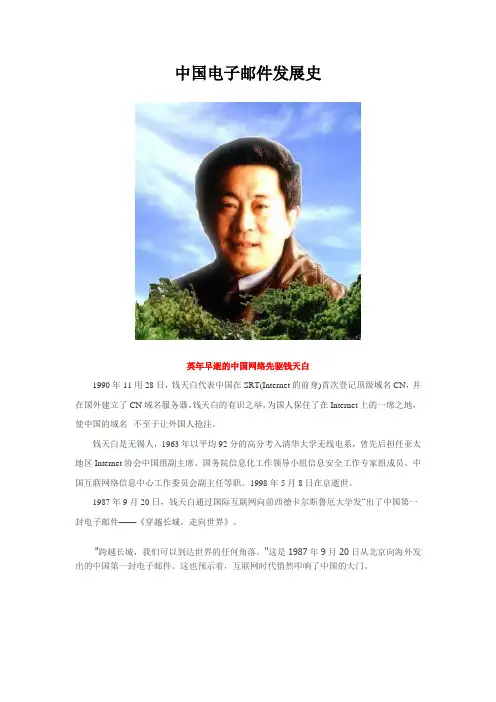

中国电子邮件发展史英年早逝的中国网络先驱钱天白1990年11用28日,钱天白代表中国在SRT(Internet的前身)首次登记顶级域名CN,并在国外建立了CN域名服务器。

钱天白的有识之举,为国人保住了在Internet上的一席之地,使中国的域名--不至于让外国人抢注。

钱天白是无锡人,1963年以平均92分的高分考入清华大学无线电系,曾先后担任亚太地区Internet协会中国组副主席、国务院信息化工作领导小组信息安全工作专家组成员、中国互联网络信息中心工作委员会副主任等职。

1998年5月8日在京逝世。

1987年9月20日,钱天白通过国际互联网向前西德卡尔斯鲁厄大学发“出了中国第一封电子邮件——《穿越长城,走向世界》。

"跨越长城,我们可以到达世界的任何角落。

"这是1987年9月20日从北京向海外发出的中国第一封电子邮件。

这也预示着,互联网时代悄然叩响了中国的大门。

这是中国的第一封电子邮件,是北京市计算机应用技术研究所于1987年9月14日21时07分发往德国的。

通过与德国卡尔斯鲁厄大学档案馆联系,CNNIC查到了这封邮件的打印件。

中间的红框是我所加,里面的字是“Across the Great Wall we can reach every corner in the world.”,翻译起来就是“越过长城,走向世界”。

走了快20年,我们还在长城里面,可笑吗?中国第一封电子邮件至今仍未跨越长城1987年9月14日21时07分,北京市计算机应用技术研究所发往德国的一封电子邮件,经确认是我国发出的第一封电子邮件。

虽然有些争议,但是这封电子邮件的内容更有意义。

这封电子邮件的内容是:“Across the Great Wall we can reach every corner in the world”。

当编写这封电子邮件的是随意而写,还有有意寓意深远?现在这个长城被跨越了吗?这封邮件中的“长城”只是一个比喻。

《互联网时代》第二集:浪潮两千两百年前,西西里岛东南端叙拉古城外蜿蜒的沙滩上,“给我一个支点,翘起地球”的阿基米德,以这样的方式思考着他想描绘的世界:“眼前的沙滩,天下所有沙漠中的沙粒,能不能用一个数字表达出来?”他给出了这样一个表述:十的一百次方。

后来的科学证明了阿基米德智慧的超凡卓著。

实际上,世界上的沙粒的确没有那么多,甚至宇宙中以分子、粒子、原子存在事物的总和,都没有这样的量。

人们将这个人类不可企及的理想量命名为Googol。

两千两百年后,两位斯坦福大学的年轻人,产生了一个堪比阿基米德的人生理想,Googol的同音词Google在汉语中被翻译为“谷歌”。

【分节】1995年8月9日,硅谷一家创始资金只有四百万美元的小公司——网景,在华尔街上市的几个小时后,瞬间成为了二十亿美元的巨人。

“在上午十一点时,网景的上市引爆了大众和华尔街……”头天夜里工作到凌晨三点,年仅二十四岁的公司创始人马克〃安德森,在睡梦中便轻而易举地完成了从普通人到千万富翁的人生转变。

当天,见证过人类百年发展历程的《华尔街日报》评论道:“通用动力公司花了四十三年才使市值达到二十七亿美元,而网景只用了一分钟。

”计算机历史学家马克〃韦伯是美国计算机历史博物馆网络展区的策展人,他用十年的时间将互联网的发展历程浓缩在三百平米的展区内。

网景公司的图形浏览器被安放在展区里的显要位臵。

‚网景上市证明一个基于万维网的公司可以引起商界的足够重视,这是互联网繁荣的开始。

‛——马克〃韦伯(美国计算机历史博物馆策展人)网景浏览器出现之前,只有文字的浏览器界面,枯燥、乏味、操作指令难以记忆。

网景公司创造的图文并茂的浏览器界面,加上便捷的鼠标操作方式,让网景浏览器在推出短短四个月内便出现在六百万台连接互联网的电脑上,市场份额从零暴增到百分之七十五,人类历史上没有一样商品或服务拥有如此快速的普及速度。

真实的诱惑,散发出空前的魅力,网景一夜崛起的神话,让互联网技术第一次向世人展现出汇聚财富的惊人速度与庞大规模,吸引着无畏而敢于冒险的创业者和风险投资家们奋不顾身地投身其中。

1986年8月25日:中国第一封电子邮件发出的那一刻作者:来源:《百科知识》2019年第09期1986年8月25日11点11分,中国第一封电子邮件从北京信息控制研究所发出,邮件的撰写者和发送者是中国科学院高能物理所(以下简称高能所)的科学家吴为民,接收者是欧洲核子研究中心(位于瑞士)的诺贝尔奖获得者杰克·斯坦伯格。

这封电子邮件开启了中国科学家与国际科学界交流的新窗口,也为中国网络通信技术的发展打下了坚实基础。

如果你通过搜索引擎查找“中国第一封电子邮件发出时间”,结果可能是:“1987年9月14日,由北京应用技术研究所发往德国的内容为‘越过长城,走向世界’,通信速率为300bps的电子邮件,是中国第一封电子邮件。

”其实,这封邮件比吴为民发送的邮件要晚整整一年,而且吴为民发出的电子邮件的速率为560bps,比1987年发出的邮件速度更快。

2006年,吴为民找到了20年前欧洲核子研究中心计算机部的备份数据磁带,并请专门的技术员帮助解读;同时,吴为民还查阅了许多历史档案,整理出一批原始资料,进一步证实了1986年8月25日他发给斯坦伯格教授的那封电子邮件,的确是中国境内发出的第一封电子邮件。

20世纪80年代,改革开放之后的中国向世界打开了大门,前沿的科学研究也越来越趋于国际化,中科院高能所的青年科学家们也参与了很多国际交流活动。

吴为民就是在这些活动中认识了欧洲核子研究中心的杰克·斯坦伯格教授,并加入了ALEPH国际合作组织,成为中国ALEPH组的组长。

斯坦伯格教授认为中国ALEPH组与欧洲核子研究中心的迅速通信是十分必要的,他对吴为民讲:“为民,要设法建立联通ALEPH与高能所的计算机网络。

在中国的土地上,要做出物理成果,计算机网络通信是必不可少的。

”可是1984年的高能所不仅没有计算机网络,连台像样的计算机都没有,建立远程网络通信可谓天方夜谭。

当时,高能所的模拟计算工作还要借用水电科学院的M-160计算机,于是,吴为民决定申请开发远程终端。

关于科技方面的趣知识共20个1. 剑桥大学的"哨兵号"照片:在剑桥大学的计算机实验室里,一台旧式的咖啡机被连接到互联网,并且设置了一个网络摄像头,允许人们在网上查看咖啡机是否有咖啡。

这个项目被称为“哨兵号”。

2. 计算机的巧合:在20世纪40年代初,两位科学家,克劳德·香农(Claude Shannon)和阿尔贝特·塔科拉(Albert S. Tuckey),独立地发明了数字电路的概念,开创了现代计算机科学的先河。

3. IBM的Watson:IBM的人工智能系统Watson在2011年赢得了美国电视智力竞赛节目Jeopardy!,展示了其强大的自然语言处理和问题解答能力。

4. 键盘上的QWERTY布局:QWERTY键盘布局最初是为了减缓打字员的输入速度,以防止早期的打字机卡顿。

尽管现在没有这个问题,但QWERTY布局仍然广泛使用。

5. 第一台计算机虫子:第一台计算机虫子是由德国工程师康拉德·苏泽(Konrad Zuse)在1941年发明的,它被称为Z3,是世界上第一台可编程的计算机。

6. 蓝屏的由来:Windows操作系统蓝屏的正式名称是“停机错误屏幕”(Blue Screen of Death),它通常表示系统崩溃或发生严重错误。

7. 世界上第一条电子邮件:1971年,计算机工程师雷·汤姆林森(Ray Tomlinson)发送了世界上第一封电子邮件,他使用了符号“@”来分隔用户名和主机名。

8. QR码的起源:QR码(Quick Response Code)是由日本公司Denso Wave于1994年创建的,最初用于跟踪汽车零件。

9. IBM的硬盘尺寸:IBM在1956年推出的第一台硬盘,称为IBM 305 RAMAC,存储容量为5MB,重达约一吨。

10. 阿帕奇号的诞生:阿帕奇号直升机是由IBM的工程师在一张咖啡店的纸巾上设计的。

11. 第一个网站:1991年,由蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)创建的第一个网站和浏览器问世。

世界上第一封电子邮件(E—mail)

关于世界上第一封电子邮件(E—mail ),根据资料查找,现在有两种说法。

一种说法是,据(互联网周刊)报道,世界上的第一封电子邮件是由计算机科学家Leonard K 教授发给他的一条简短消息(时间是1969年10月),这条消息只有两个字母:“LO”。

Leonard K教授因此被称为电子邮件之父。

另一种说法是,1971年,美国国防部资助的阿帕网正在如火如荼的进行当中,一个非常尖锐的问题出现了:参加此项目的科学家们在不同的地方做着不同的工作,但是却不能很好地分享各自的研究成果。

原因很简单,因为大家使用的是不同的计算机,每个人的工作对别人来说都是没有用的。

他们迫切需要一种能够借助于网络在不同的计算机之间传送数据的方法。

为阿帕网工作的麻省理工学院博士RayTomlinson把一个可以在不同的计算机网络之间进行拷贝的软件和一个仅用于单机的通信软件进行了功能合并,命名为SNDMSG(即Send Message)。

为了测试,他使用这个软件在阿帕网上发送了第一封电子邮件,收件人是另一台电脑上的自己。

尽管这封邮件的内容连Tomlinson本人也记不起来了,但那一刻仍然具备了十足的历史意义:电子邮件诞生了!Tomlinson选择

“·”符号作为用户名与地址的间隔,因为这个符号比较生僻,不会出现在任何一个人的名字当中,而且这个符号的读音也有“在”的含义。

编辑时间2011年2月16日

作者:邱家理版权所有,翻印必究。