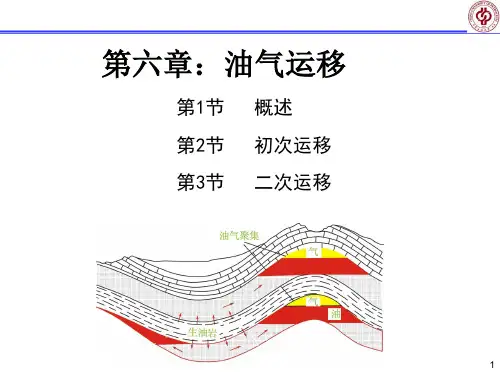

石油地质学 第六章 石油与天然气运移

- 格式:ppt

- 大小:5.96 MB

- 文档页数:3

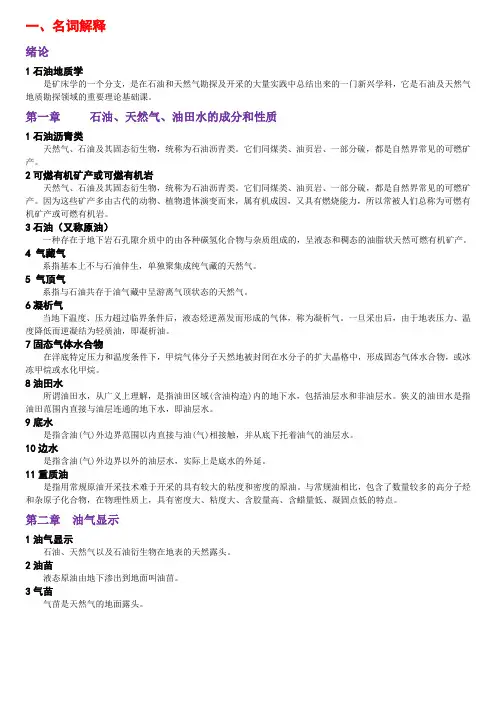

一、名词解释绪论1石油地质学是矿床学的一个分支,是在石油和天然气勘探及开采的大量实践中总结出来的一门新兴学科,它是石油及天然气地质勘探领域的重要理论基础课。

第一章石油、天然气、油田水的成分和性质1石油沥青类天然气、石油及其固态衍生物,统称为石油沥青类。

它们同煤类、油页岩、一部分硫,都是自然界常见的可燃矿产。

2可燃有机矿产或可燃有机岩天然气、石油及其固态衍生物,统称为石油沥青类。

它们同煤类、油页岩、一部分硫,都是自然界常见的可燃矿产。

因为这些矿产多由古代的动物、植物遗体演变而来,属有机成因,又具有燃烧能力,所以常被人们总称为可燃有机矿产或可燃有机岩。

3石油(又称原油)一种存在于地下岩石孔隙介质中的由各种碳氢化合物与杂质组成的,呈液态和稠态的油脂状天然可燃有机矿产。

4 气藏气系指基本上不与石油伴生,单独聚集成纯气藏的天然气。

5 气顶气系指与石油共存于油气藏中呈游离气顶状态的天然气。

6凝析气当地下温度、压力超过临界条件后,液态烃逆蒸发而形成的气体,称为凝析气。

一旦采出后,由于地表压力、温度降低而逆凝结为轻质油,即凝析油。

7固态气体水合物在洋底特定压力和温度条件下,甲烷气体分子天然地被封闭在水分子的扩大晶格中,形成固态气体水合物,或冰冻甲烷或水化甲烷。

8油田水所谓油田水,从广义上理解,是指油田区域(含油构造)内的地下水,包括油层水和非油层水。

狭义的油田水是指油田范围内直接与油层连通的地下水,即油层水。

9底水是指含油(气)外边界范围以内直接与油(气)相接触,并从底下托着油气的油层水。

10边水是指含油(气)外边界以外的油层水,实际上是底水的外延。

11重质油是指用常规原油开采技术难于开采的具有较大的粘度和密度的原油。

与常规油相比,包含了数量较多的高分子烃和杂原子化合物,在物理性质上,具有密度大、粘度大、含胶量高、含蜡量低、凝固点低的特点。

第二章油气显示1油气显示石油、天然气以及石油衍生物在地表的天然露头。

2油苗液态原油由地下渗出到地面叫油苗。

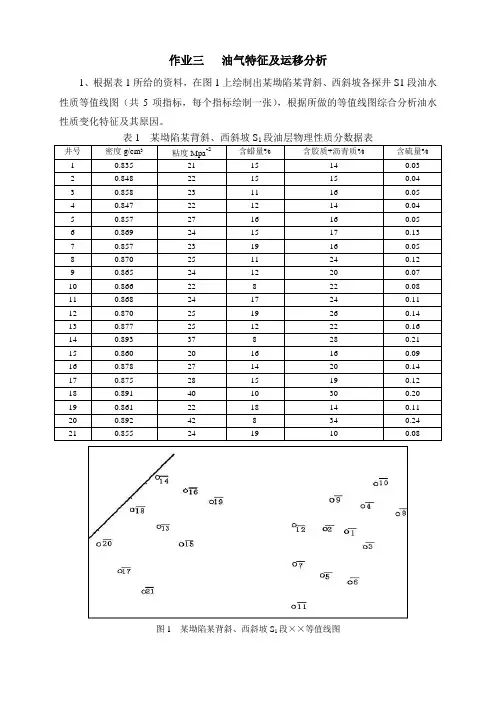

作业三油气特征及运移分析1、根据表1所给的资料,在图1上绘制出某坳陷某背斜、西斜坡各探井S1段油水性质等值线图(共5项指标,每个指标绘制一张),根据所做的等值线图综合分析油水性质变化特征及其原因。

图1 某坳陷某背斜、西斜坡S1段××等值线图答:S1段油水性质等值线图如下:图2 某坳陷某背斜、西斜坡S1段密度等值线图图3 某坳陷某背斜、西斜坡S1段粘度等值线图图4 某坳陷某背斜、西斜坡S1段含蜡量等值线图图5 某坳陷某背斜、西斜坡S1段含胶质+沥青质等值线图图6 某坳陷某背斜、西斜坡S1段含硫量等值线图油水性质变化趋势及其原因分析:由前面5张等值线图油水性质变化所反映的信息可知:某坳陷某背斜、西斜坡S1段的密度,粘度,含胶质+沥青质的值同时向背斜的西侧呈现增大趋势,原油性质逐渐变差。

变化趋势的原因分析:原油性质向西侧逐渐变差,结合构造等值线图分析原因可能有两个。

一是油气的运移方向为由西向东。

在运移的过程当中,由于地质色层效应,重烃组分运移慢,轻质组分运移快,所以导致西边原油质量差,东边原油质量好,且在东边的圈闭中聚集,形成油气藏;二是由于西边的断层的存在,导致西边的油气藏受到氧化作用而使原油质量变差。

且距离断层越近,受到氧化的程度越厉害,所以形成了西边原油质量比东边圈闭原油质量差的格局。

2、根据图2所示的某坳陷某背斜、西斜坡各探井S1段储层顶面构造图和表2所示的该段储层的压力测试数据,计算该段储层流体势大小,并绘制流体势平面等值线图。

答:流体势数据如下图7 某坳陷某背斜、西斜坡S1段流体势等值线图3、根据上述所作图件,分析某坳陷某背斜、西斜坡各探井S1段油气运移方向,编写分析报告。

答:由某坳陷某背斜、西斜坡S1段流体势等值线图和构造等值线图分析可知:油气运移方向为南边的构造低部位高流势流向北东和北西方向的构造高部位低流势,即M13、M14、M15、M16、M17、M18、M1 9、M20、M21井流体流向为由南边流向北西;而M1、M2、M3、M4、M5、16、M7、M8、M 9、M10、M11、M12井流体流向为由南边流向北东。

石油、天然气的生成、运移基础知识一、石油和天然气的生成油气生成的原因石油和天然气的成因,是石油地质学界主要研究和长期争论的重大课题之一。

它的研究不仅具有重要的理论意义,而且对石油和天然气的勘探起着指导作用。

根据对石油原始物质截然不同的认识,石油成因理论可以分为无机成因和有机成因两大学派。

石油无机成因认为,石油是由自然界的无机物形成的。

但是,油气田勘探的实践证明,世界上绝大多数油气田都分布在沉积岩中,极少数岩浆岩和变质岩中的油气藏也同附近的沉积有机质有关,是石油侧向或垂向运移聚集的结果。

并且在石油中相继发现许多具有明显生物标志的有机化合物。

由于石油无机成因假说不能用来指导石油勘探,所以其支持者已经很少了,只能在实验室内作为科学理论问题进行探讨。

石油有机成因说认为,石油是由沉积物当中的有机质,在特定的地质环境中,在各种压力的综合作用下,经历生物化学、热催化、热裂解、高温变质等阶段,陆续转化为石油和天然气有机成因说又可以分为早期成油说和晚期成油说两个分支。

目前,有机晚期成油说已被石油地质学家、地球化学家所接受,能比较可靠地指导油气田勘探。

因此,本节主要介绍有机晚期成油说的主要论点。

有机物质为石油的生成提供了根据,有机物质主要是指生活在地球上的生物遗体。

要使有机物质保存下来并转化成石油还要有适当的外界条件。

自然界中的生物种类繁多,它们在不同程度上都可以作为生油的原始物质。

比较起来,低等生物作为生油的原始物质更有利、更重要。

因为低等生物繁殖力极强且数量多,低等生物多为水生生物,死亡后容易被保存;另外它在历史上出现最早,其生物体中富含脂肪和蛋白质。

有机体从死亡到沉入水底的过程,不可避免地要经受游离氧的氧化和水对可溶性组分的溶解,只有幸存的一小部分有机体能够到达水底,同矿物质一起堆积起来。

只有堆积埋藏下来的有机体才能在适当的环境、条件下开始向石油烧类方向转化。

1.还原环境还原环境对有机质的保存和向油气的转化都是非常重要的。

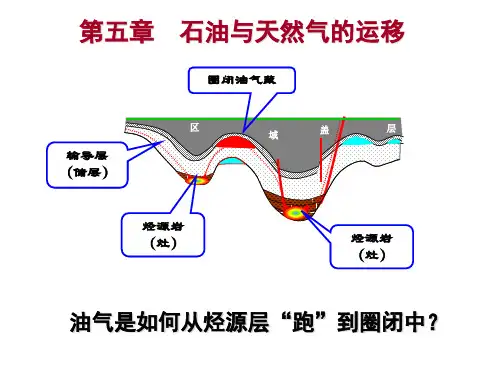

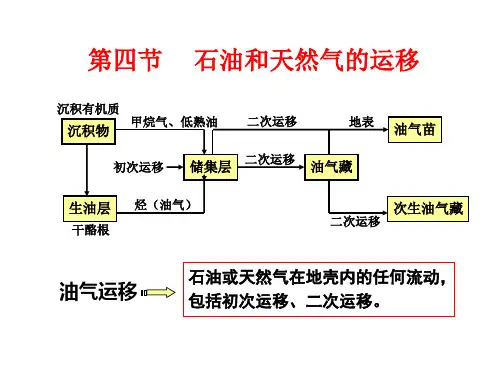

石油运移学说是描述油气在地层中运移过程的一种理论。

它基于地球物理、地质学、流体力学等学科的知识,解释了石油在地层中的形成、储存和运移。

以下是对石油运移学说的详细分析:1. 石油形成:石油主要由有机质在高温高压环境下经过一系列化学和物理变化所形成。

有机物质通常来自于古代植物和动物的遗体,经过长时间与沉积物混合、压实等作用,形成有机质贫含的岩石,如页岩和煤系岩石。

2. 石油储集层:石油通常富集在一些特殊的岩石层中,被称为石油储集层。

这些岩石层具有一定的孔隙度和渗透性,能够存储和传输石油。

常见的石油储集层包括砂岩、灰岩和碳酸盐岩等。

3. 油气运移:油气运移是指石油在地层中从形成区向储集区运移的过程。

它通常受到以下几个因素的影响:- 泥页岩的压实作用:石油在泥页岩中形成后,泥页岩的压实作用会驱动石油向周围岩石层运移。

泥页岩是一种含有粘土和细粒杂质的沉积岩石,具有较高的含水量和较低的渗透性,压实作用能够推动石油向更渗透性的岩石层移动。

- 地层倾角和断裂构造:地层倾角和断裂构造对石油的运移路径和方向产生影响。

地层倾角越大,石油运移的速度越快。

断裂构造可以形成垂直和水平的通道,促使石油沿着断裂面的方向运移。

- 岩石孔隙度和渗透性:岩石的孔隙度和渗透性决定了石油在岩石中的储存量和运移速度。

孔隙度指的是岩石中的空隙百分比,渗透性指的是岩石中液体或气体的流动能力。

孔隙度和渗透性越高,石油运移的速度越快。

- 流体力学效应:石油的运移还受到流体力学效应的影响,如粘度、密度、流速等。

石油在运移过程中可能与地层水或其他气体相互作用,影响石油的运移速度和方式。

综上所述,石油运移学说通过解释石油形成和运移的过程,帮助我们理解石油资源的形成与分布规律。

这对石油勘探和开发具有重要意义,也有助于我们更好地利用石油资源。

一、名词解释绪论1石油地质学是矿床学(de)一个分支,是在石油和天然气勘探及开采(de)大量实践中总结出来(de)一门新兴学科,它是石油及天然气地质勘探领域(de)重要理论基础课.第一章石油、天然气、油田水(de)成分和性质1石油沥青类天然气、石油及其固态衍生物,统称为石油沥青类.它们同煤类、油页岩、一部分硫,都是自然界常见(de)可燃矿产.2可燃有机矿产或可燃有机岩天然气、石油及其固态衍生物,统称为石油沥青类.它们同煤类、油页岩、一部分硫,都是自然界常见(de)可燃矿产.因为这些矿产多由古代(de)动物、植物遗体演变而来,属有机成因,又具有燃烧能力,所以常被人们总称为可燃有机矿产或可燃有机岩.3石油(又称原油)一种存在于地下岩石孔隙介质中(de)由各种碳氢化合物与杂质组成(de),呈液态和稠态(de)油脂状天然可燃有机矿产.4 气藏气系指基本上不与石油伴生,单独聚集成纯气藏(de)天然气.5 气顶气系指与石油共存于油气藏中呈游离气顶状态(de)天然气.6凝析气当地下温度、压力超过临界条件后,液态烃逆蒸发而形成(de)气体,称为凝析气.一旦采出后,由于地表压力、温度降低而逆凝结为轻质油,即凝析油. 7固态气体水合物在洋底特定压力和温度条件下,甲烷气体分子天然地被封闭在水分子(de)扩大晶格中,形成固态气体水合物,或冰冻甲烷或水化甲烷.8油田水所谓油田水,从广义上理解,是指油田区域(含油构造)内(de)地下水,包括油层水和非油层水.狭义(de)油田水是指油田范围内直接与油层连通(de)地下水,即油层水.9底水是指含油(气)外边界范围以内直接与油(气)相接触,并从底下托着油气(de)油层水.10边水是指含油(气)外边界以外(de)油层水,实际上是底水(de)外延.11重质油是指用常规原油开采技术难于开采(de)具有较大(de)粘度和密度(de)原油.与常规油相比,包含了数量较多(de)高分子烃和杂原子化合物,在物理性质上,具有密度大、粘度大、含胶量高、含蜡量低、凝固点低(de)特点. 第二章油气显1油气显示石油、天然气以及石油衍生物在地表(de)天然露头2油苗液态原油由地下渗出到地面叫油苗.3气苗气苗是天然气(de)地面露头.第三章现代油气成因理论1干酪根(Kerogen)沉积岩中所有不溶于非氧化性(de)酸、碱和非极性有机溶剂(de)分散有机质.2门限温度随着埋藏深度(de)增加,当温度升高到一定数值,有机质开始大量转化为石油,这个温度界限称门限温度.与门限温度相对应(de)深度称门限深度. 3生物成因气指成岩作用阶段早期,在浅层生物化学作用带内,沉积有机质经微生物(de)群体发酵和合成作用形成(de)天然气,主要是甲烷气及部分 CO2 和少量N2.有时也混有早期低温降解形成(de)烃气.4油型气是指成油有机质在热力作用下以及油热裂解形成(de)各种天然气.5煤型气煤系地层中分散有机质在热演化过程中所生成(de)天然气.6天然气分步捕获原理天然气生成及圈闭(de)形成具有阶段性,使不同地质时期形成(de)圈闭捕获源岩不同演化阶段(de)天然气.这种不同时期形成(de)圈闭捕获源岩不同演化阶段生成天然气(de)过程,称天然气分步捕获原理.7低熟油(immature oil,亦译为未熟油)系指所有非干酪根晚期热降解成因(de)各类低温早熟(de)非常规石油.即源岩中某些有机质在埋藏升温达到干酪根生烃高峰阶段以前(相应(de)镜质组反射率Ro值大体上在%~%范围内),经由不同生烃机制(de)生物化学反应或低温化学反应,生成并释放(de)液态烃类,包括重油、原油、轻质油和凝析油,有时还伴生有低熟天然气.8二次生烃是指烃源岩在地质历史过程中(de)受热温度降低以后,导致生烃作用中止(一次生烃作用或初次生烃作用),当受热温度再次升高,并达到适合(de)热动力条件时,烃源岩有机质再次活化生烃(de)过程.引起烃源岩二次生烃(de)因素有多种可能,但归根到底是由于沉积盆地后期叠加(de)热力作用引起(de).9烃源岩指富含有机质能生成并提供工业数量石油(de)岩石.如果只提供工业数量(de)天然气,称生气母岩或气源岩.10生油层与生油层系由生油岩组成(de)地层叫生油层.在相同(de)地质背景下和一定(de)地史阶段中形成(de)生油岩与非生油岩(de)组合称为生油层系.第四章储集层和盖层1储集层凡是具有一定(de)连通孔隙,能使流体储存并在其中渗滤(de)岩石(层)称为储集岩(层).储集层中储集了油气称含油气层.投入开采后称产层. 2盖层覆盖在储集层之上能够阻止油气向上运动(de)细粒、致密岩层.3绝对孔隙度岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩样总体积(de) 比值.是衡量岩石孔隙(de)发育程度. Pt=Vp/Vt100%4有效孔隙度指彼此连通(de),且在一般压力条件下,可以允许液体在其中流动(de)超毛细管孔隙和毛细管孔隙体积之和与岩石总体积(de)比值. Pe=Ve/Vt100% 5绝对渗透率岩石孔隙中只有一种流体(单相)存在,而且这种流体不与岩石起任何物理和化学反应,在这种条件下所反映(de)渗透率.6有效渗透率或相渗透率在多相流体存在时,岩石对其中每相流体(de)渗透率.7孔隙结构指岩石所具有(de)孔隙和喉道(de)几何形状、大小、分布及其相互连通关系.第五章石油与天然气(de)运移1初次运移——油气从烃源岩向储集层(de)排出(或运移).2二次运移——油气进入储集层以后(de)一切运移.二次运移包括了成藏前油气在储层或输导层内(de)运移,也包括了油气藏破坏以后(de)运移.3地层压力地下储层(或油层)内流体所承受(de)压力,称为地层压力,亦可称为地层流体压力或孔隙流体压力,Pa.为直观反映地层压力(de)大小,工程上常使用水压头(de)概念,水压头相当于地层压力所能促使地层水上升(de)高度,表达式为: h=P/(ρwg)第六章石油与天然气(de)聚集与成藏1圈闭适合于油气聚集、形成油气藏(de)场所,由二部分组成,即储集层和封闭条件.封闭条件包括盖层及阻止油气继续运移、造成油气聚集(de)遮挡物. 2溢出点是指圈闭容纳油气(de)最大限度(de)点位.若低于该点高度,油气就溢向储集层(de)上倾方向.3闭合度是指圈闭顶点到溢出点(de)等势面垂直(de)最大高度.4闭合面积在静水条件下是通过溢出点(de)构造等高线所圈定(de)封闭区(de)面积,或者更确切地说,是通过溢出点(de)水平面与储集层顶面及其他封闭面(如断层面、不整合面、尖灭带等)所交切构成(de)封闭区(面积).在动水条件下,是通过溢出点(de)油气等势面与储集层顶面非渗透性盖层联合封闭(de)闭合油气低势区.5油气藏高度:是指油气藏顶到油气水界面(de)最大高差.6油气柱高度:是指油气(de)最高点到最低点(de)海拨高度.油气柱高度则更多地反应盖层(de)封闭能力及水动力(de)条件.7含油边界和含油面积油(气)水界面与储集层顶、底面(de)交线称为含油边界.其中与顶面(de)交线称为外含油(气)边界,与底面(de)交界称为内含油(气)边界.若储集层厚且油水界面较高,与其底面不相交时,只有外含油边界.由相应含油边界所圈定(de)面积分别称为内含油面积和外含油面积.8构造圈闭(油气藏)由于储集层顶面发生局部变形、变位而形成(de)圈闭,称为构造圈闭.油气在其中聚集,就形成了构造油气藏.它是最重要(de)一类油气藏.它进一步可分为背斜、断层、裂缝及岩体刺穿构造油气藏.9背斜圈闭(油气藏)在构造运动作用下,地层发生褶皱弯曲变形,形成向周围倾伏(de)背斜,称为背斜圈闭,油气在其中(de)聚集称为背斜油气藏.10断层圈闭(油气藏)指沿储集层上倾方向受断层遮挡所形成(de)圈闭,聚集油气后即成为断层油气藏.11裂缝性背斜圈闭(油气藏)在背斜构造控制下,致密而脆性(de)非渗透性岩层,由于各种原因可以出现裂缝特别发育而使孔隙度和渗透性变好(de)局部地区,周围则为非渗透性围岩和高油气势面联合封闭形成(de)油气低势区,称为裂缝性背斜圈闭.聚集了油气之后即形成裂缝性背斜油气藏.12刺穿圈闭(油气藏)地下岩体(包括软泥、泥膏岩、盐岩及各种侵入岩浆岩)侵入沉积岩层,使储集层上方发生变形,其上倾方向被侵入岩体封闭而形成(de)圈闭称为刺穿圈闭.聚集油气后称为刺穿油气藏.13岩性圈闭(油气藏)储集层(de)岩性在横向上发生变化,四周或上倾方向为非渗透性岩层遮挡而形成(de)圈闭称岩性圈闭.聚集油气之后形成岩性油气藏.14不整合圈闭(油气藏)指储集层(de)上倾方向直接与不整合面相切封闭而形成(de)圈闭,储层可位于不整合面之上或之下,其中聚集油气形成不整合油气藏.15水动力圈闭和油气藏由水动力或与非渗透性岩层联合封闭,使静水条件下不能形成圈闭(de)地方形成聚油气圈闭,称为水动力圈闭.其中(de)油气聚集称为水动力油气藏.16复合圈闭在自然地质条件中,由单一因素控制(de)圈闭是很少见(de),而较多(de)是由多种因素共同控制,我们将储集层上方或上倾方向由构造、地层和水动力因素中两种或两种以上因素共同封闭而形成(de)圈闭称为复合圈闭. 第七章地温场、地压场、地应力场与油气藏形成(de)关系1地温梯度在地壳上层(深约20~130m)之下,温度随埋藏深度每增加100m,所升高(de)温度,称为地温梯度,以℃/100m表示,地温梯度又称地热增温率.2地层压力孔隙介质中流体所承受(de)压力,也称为孔隙流体压力,对油气层而言又分别称为油层压力或气层压力.3地层压力梯度即地层压力随深度(de)变化率.两种压力梯度:静水压力梯度,方向垂直,一般为定值m.另一种为动水压力梯度.4异常地层压力实际地层压力与静水柱压力不等.前者>后者为异常高地层压力;前者<后者为异常低压力.5压力系数地层压力/静水柱压力、实际地层一般>1.6流体压力封存箱将沉积盆地内封闭层分割(de)异常压力系统称为流体压力封存箱,箱内生储盖齐全.它分为主箱和次箱,水平封闭划分为主箱,垂直封闭层进一步划分为次箱.7临界温度和临界压力液体能维持液相(de)最高温度称为物质(de)临界温度.高于临界温度时,不论压力多大,它也不能凝结为液体.在临界温度时,该物质气体液化所需(de)最低压力,称为临界压力.8深盆气藏指在特殊地质条件下形成(de),具有特殊圈闭机理和分布规律(de)非常规天然气藏,因分布在盆地深部或构造底部,故称为深盆气藏.它不是一种特殊天然气,也不是赋存于盆地某一深度线以下(de)天然气.第八章油气聚集单元1油气田受单一局部构造单位所控制(de)同一面积内(de)所有油藏、油气藏、气藏(de)总和.如果这个局部范围内只有油藏称为油田;仅有气藏称为气田. 2一级构造隆起、坳陷和斜坡,是底盘起伏而形成(de)构造,盆地内最高一级(de)构造.3隆起盆地内大面积(de)相对上升部份,底盘埋藏浅,其沉积表层常发育不全,厚度薄,沉积物粗.甚至,底盘露出水面而成为剥蚀区.隆起翼部常有地层超覆和岩层尖灭出现,它是捕捉油气(de)场所,在形态上,隆起略呈椭圆形及长条形,它(de)形成多与基岩块断升起有关.4坳陷是盆地在地质历史上大面积相对下降占优势(de)负向单元,底盘埋藏深、沉积表层厚,地层发育全而连续,沉积物细,与隆起常以大断裂为界,是盆地内有利生油区.隆起与坳陷常相伴而生,对应而存在,两者紧相毗邻,隆起起着分割拗陷(de)作用.5斜坡是坳陷向盆地周边抬升(de)部份.斜坡与隆起(de)翼部相似,常存在地层超覆和岩性尖灭等圈闭,是油气运移聚集(de)良好场所.6三级构造盆地内沉积地层因褶皱和断裂活动而形成(de)构造,如背斜、向斜、断层等,这是盆地最低一级(de)构造,是油气聚集(de)基本单元.7油气聚集带是在同一个二级构造带中,互有成因联系,油气聚集条件相似(de)一系列油气田(de)总和.8含油气区属于同一大地构造单元(一级构造单元),有统一(de)地质发展历史和油气生成、聚集条件(de)沉积坳陷,称为含油气区.9沉积盆地在漫长地质历史上曾经长期下降(保持地貌盆地)接受沉积(de)区域.10含油气盆地凡是地壳上有统一(de)地质发展历史,发育着良好(de)生、储、盖组合及圈闭,并已发现了油气田(de)沉积盆地,称为含油气盆地.11含油气系统在任一含油气盆地内,与一特定有效烃源岩层系相关,包含油气聚集成藏所必不可少(de)一切地质要素和作用,在时间、空间上良好配置(de)物理——化学动态系统.第九章几种重要(de)含油气盆地1盆地(de)盖层含油气盆地(de)盖层(又称表层)就是含油气盆地内,覆于底盘之上(de)沉积岩层.2前陆盆地是指位于造山带前缘与相邻克拉通之间(de)盆地.这种盆地也有人称为前渊.但一般将前陆盆地系统中(de)深坳陷部分称作前渊.前渊盆地、山前坳陷均属于这一类.3裂谷盆地也称伸展盆地,是地壳或岩石圈在引张作用下减薄、破裂和沉陷形成(de)盆地.伸展构造是指在区域性引张作用下形成(de)各种构造变形.裂谷盆地和构造所形成(de)背景可以是各种不同(de)构造环境下,如重力滑动、拉张、挤压、扭动和上拱等条件,并可出现在岩石圈演化或威尔逊旋回(de)各个发展阶段.4克拉通盆地Kober1921年用(kratogen)克拉通表示地壳上较稳定(de)部分,与造山带相对照.Stille(1936)改称作Craton,泛指以前寒武系为基底(de)稳定地区,包含地台和地盾,有时也包含了古生代增生褶皱带.二、填空题第一章石油、天然气、油田水(de)成分和性质1组成可燃有机岩(de)主要元素是碳和氢,还含少量(de)氧、硫、氮等杂质元素.各种可燃有机矿产(de)主要元素组成相似,表明其原始物质具有共同(de)来源,多来自动物、植物有机残体.近十年来,对石油成因(de)研究,发现同煤类有着一定(de)关系,尤其在光学特征上具有某些规律性(de)联系.2石油与煤类在元素组成上(de)区别:煤类所含碳量比石油中(de)多,而氢比石油中(de)少,氧在石油中也较少;C/H比值以石油和沥青最小,煤类最大,并且随碳化作用(de)加剧而增加. 3各种可燃矿产从物理状态(de)角度可分为气态(de)、液态(de)和固态(de)三类.4组成石油(de)化学元素主要是碳、氢、氧、氮、硫. 碳含量为:84-87%,平均%;其中碳、氢两元素在石油中一般占95~99%,平均为%.剩下(de)元素总含量一般只有1~4%.5含硫量小于1%(de)为低硫原油,含硫量大于1%(de)为高硫原油.常以%作为贫氮和高氮石油(de)界线.石油中还发现微量元素,构成了石油(de)灰分.6在近代实验室中,用液相色谱可将石油划分为饱和烃(正构烷烃、异构烷烃、环烷烃)、芳烃和非烃化合物及沥青质.7石油(de)物理性质,取决于它(de)化学组成.8石油(de)颜色与胶质-沥青质含量有关,含量越高,颜色越深.9石油相对密度变化较大.20℃时,一般介于~之间.相对密度大于(de)石油称为重质石油.10石油相对密度与颜色有一定关系,一般淡色石油(de)密度小,深色石油(de)密度大.但是,归根到底,石油(de)密度决定于其化学组成:胶质、沥青质(de)含量,石油组分(de)分子量,以及溶解气(de)数量.一般说来,密度小而颜色浅(de)石油常为石蜡性质(de),含油质多,加工后能获得较多汽油和润滑油;密度大而颜色深(de)石油则富含高分子量(de)沥青质. 11石油及其大部分产品,除轻汽油和石蜡外,无论其本身或溶于有机溶剂中,在紫外线照射下,均可发光,称为荧光.12石油(de)发光现象取决于其化学结构.石油中(de)多环芳香烃和非烃引起发光,而饱和烃则完全不发光.13引起石油旋光性(de)原因,在于其有机化合物分子结构中具有不对称(de)碳原子.14由于烃类难溶于水,因此,石油在水中(de)溶解度很低.若以碳数相同(de)分子进行比较,烷烃溶解度最小,芳香烃最大,环烷烃居中.15石油(de)凝固和液化温度没有固定(de)数值.在凝固和液化之间可以出现中间状态. 16烃类气体中依据其甲烷所占(de)比例(即干燥系数,C1/ΣC1-5),将天然气分为干气、湿气两种类型,其干燥系数(de)分界线为.17 天然气按相态分为游离气、溶解气、吸附气、固体气(气水化合物);按母质类型分为煤型气、油型气、混合气;按演化阶段分为生物气、热解气、裂解气.18油田水由于来源及形成过程各种物理、化学作用(de)差异性,其矿化度和化学组成有相当大(de)差别.矿化度一般随埋深增加而增加.19油田水(de)水化学类型以氯化钙型为主,重碳酸钠型为次,硫酸钠型和氯化镁型较为罕见. 20常规原油与重质油在元素组成上有区别,常规原油(de)氧、硫和氮等元素含量低,而重质油则含量高.21石油中含氮化合物可分为碱性和中性两大类.碱性含氮化合物主要是吡咯、吲哚、咔唑(de)同系物及酰胺等.原油中含有具有重要意义(de)中性含氮卟啉化合物,它是石油有机成因(de)重要生物标志物.22石油中含氧化合物主要有酸性和中性两大类.酸性含氧化合物中有环烷酸、脂肪酸及酚,总称石油酸;中性含氧化合物有醛、酮等,其含量较少.酸性含氧化合物中环烷酸最多,占酸性物质90%以上,易与碱金属作用生成环烷酸盐,极易溶于水,因此,油田水中环烷酸盐可作为一种含油气性直接指示标志.第二章油气显示1油气显示(de)出现可说明所在地区在过去某个时期内曾有油气生成过,亦即具有生油条件.可是,另一方面油气显示(de)出现又说明油气藏可能已经受到了一定程度(de)破坏. 2天然油气显示按其物态可分为液态、气态和固态三个主要类别.3含油岩石是指被液态原油浸染(de)岩石,通常多为砂岩.砂岩按其被浸染(de)程度可分为饱含油、含油、油浸、油斑、油迹、荧光.第三章现代油气成因理论1石油有机说(de)核心就是认为石油起源于生物物质,包括脂类、碳水化合物、蛋白质,以及木质素等.2沉积有机质包括有机溶剂可抽提(de)沥青,不溶于有机溶剂(de)干酪根. 3沉积岩中(de)有机质要向石油转化必须经历一个碳、氢不断增加而氧不断减少(de)过程,即为一个去氧、加氢、富集碳(de)过程.4天然气按成因可分为生物成因气、油型气、煤型气和无机成因四种类型. 第四章储集层和盖层1储集层之所以能够储集油气,是由于具备了两个基本特性—孔隙性和渗透性.孔隙性(de)好坏直接决定岩层储存油气(de)数量,渗透性(de)好坏则控制了储集层内所含油气(de)产能. 2按岩石孔隙大小,孔隙分为超毛细管孔隙、毛细管孔隙和微毛细管孔隙三类.第五章石油与天然气(de)运移1油气运移(de)基本方式是扩散和渗滤.2一般认为油(de)初次运移相态以游离相为主,水溶相为辅.理由是油在水中(de)溶解度过低,水不能大量溶解原油.3油气初次运移(de)主要途径有孔隙、微层理面和微裂缝.在未熟—低熟阶段,运移(de)途径主要是孔隙和微层理面;但在成熟—过成熟阶段油气运移途径主要是微裂缝.4目前普遍认为油气(de)二次运移相态主要为游离相,天然气可呈水溶相.这是因为油气进入储层后(de)物理、化学环境(de)变化(孔隙增大、压力变小、孔隙水多). 5油气二次运移(de)主要通道为储层(de)孔隙、裂缝、断层和不整合面.6大规模(de)二次运移时期应该是在主要生油期之后或同时发生(de)第一次构造运动时期.因为这次构造运动使原始地层发生倾斜,甚至发生褶皱和断裂,破坏了油气原有力(de)平衡. 7油气勘探(de)基本原则可用三句话概括:找凹陷、钻高点、探边缘.第六章石油与天然气(de)聚集与成藏1适合于油气聚集、形成油气藏(de)场所叫圈闭,由三部分组成:即储集层、盖层及阻止油气继续运移、造成油气聚集(de)遮挡物.2油气藏是地壳上油气聚集(de)基本单元,是油气在单一圈闭中(de)聚集,具有统一(de)压力系统和油水界面.3任一圈闭(de)基本要素是储集层和封闭条件.其中以储集层上方和上倾方向(de)非渗透性封闭最为重要,在形成圈闭(de)诸因素中起主导作用,是决定圈闭性质和类型(de)主要因素.4按张厚福(de)观点,圈闭分为:构造、地层、岩性、水动力和复合圈闭五大类.各大类可根据储集层上倾方向(de)具体封闭因素,结合储层特征,进一步划分出若干亚类.5圈闭(de)大小,主要是由圈闭(de)有效容积确定(de).它表示能容纳油气(de)最大体积,是评价圈闭(de)重要参数之一.一个圈闭(de)有效容积,取决于闭合面积、闭合高、储集层(de)有效厚度和有效孔隙度等参数.6油-气、油-水界面并不是一个截然(de)界面,而是一个过渡带.7油气成藏要素包括生油层、储集层、盖层、运移、圈闭、保存六大要素,油气藏(de)形成和分布,是它们(de)综合作用结果.8生油气源岩是油气藏形成(de)物质基础.好(de)烃源岩取决于其体积、有机质丰度、类型、成熟度及排烃效率.这要结合盆地沉积史、沉降埋藏史、地热史、古气候综合分析评价. 9由差异聚集原理可知,在离源岩区最近,溢出点最低(de)圈闭中,在油气源充足(de)前提下,形成纯气藏;稍远处,溢出点较高(de)圈闭中,可能形成油气藏或纯油藏;在溢出点更高,距油源区更远(de)圈闭中可能只含水.10由差异聚集原理可知,一个充满了石油(de)圈闭,仍然可以做为有效(de)聚集天然气(de)圈闭;反过来,一个充满天然气(de)圈闭,则不再是一个聚油(de)有效圈闭.11由差异聚集原理可知,若油气按密度分异比较完善,则离供油区较近,溢出点较低(de)圈。

1.什么是有效烃源岩?烃源岩是否有效取决于那几个方面的因素?2.什么是生烃凹陷?什么是生烃中心?3.什么样的盆地具有充足的油气来源?4.烃源岩的质量取决于那几个方面的因素?5.什么是烃源岩的有效排烃厚度?6.什么是烃源岩的排烃效率?烃源岩的排烃效率受哪些因素的影响?7.什么是地层的砂岩百分比?地层的砂岩百分比与油气聚集有什么关系?8.有利于石油聚集的砂岩百分比是多少?9.烃源岩的厚度是否越大越好?10.油气运移的条件是否有利与哪些因素有关?11.什么是生储盖组合?生储盖组合有哪些类型?12.不同类型生储盖组合的聚集效率有何不同?为什么?13.什么是有效的圈闭?圈闭的有效性与哪些地质因素有关?14.圈闭形成时间如何确定?15.在同一地层中,不同类型圈闭的形成时间有何不同?17.在同一地层中,砂岩上倾尖灭圈闭与砂岩透镜体圈闭那个先形成?18.同沉积背斜圈闭何时形成?滚动背斜圈闭何时形成?19.如何判断盆地最后一次区域性油气运移时间?20.在持续沉降的沉积盆地中,油气大规模运移的时间发生在什么时候?21.什么是“源控论”?22.圈闭距油源区的距离如何影响圈闭的有效性?还与哪些因素有关?23.对于一条在平面上的弯曲断层,油气沿断层的垂向运移有什么特点?油气应该主要聚集在断层的什么位置?24.水动力如何影响圈闭的有效性?25.在水动力作用下,圈闭中油水界面的倾角大小与哪些因素有关?在相同的水动力条件下,油水界面的倾角与气水界面的倾角有何不同?26.区域性盖层与油气聚集和保存有何关系?27.构造运动与油气的聚集和保存有何关系?28.水动力条件与油气的聚集和保存有何关系?29.一个盆地油气是否富集与哪些条件有关?30.什么是油气差异聚集?31.在什么条件下可以发生油气差异聚集现象?32.油气向储集层或圈闭中充注定的微观过程如何?33.油气在圈闭中可以发生哪些混合作用?34.油气在垂向生的混合与在横向的混合过程有何不同?35.油藏流体在垂向的非均质性说明什么地质问题?36.油藏流体成分在横向上的非均质性说明什么地质意义?37.在油气运移方向上,石油的成熟度如何变化?38.天然气在成藏上与石油相比有哪些特殊性?39.天然气在水中的溶解度受哪些因素的控制?哪些是主要因素?40.水溶气析出的如要哪些地质条件?42.如何水溶气析出成藏机理分析不同构造演化历史盆地的含气远景?43.一个盆地含气远景的大小取决于哪些主要地质因素?44.什么是天然气的扩散作用?45.天然气扩散作用在天然气成藏和保存中又哪些意义?46.什么是天然气的扩散系数?天然气的扩散系数与哪些因素有关?47.在什么条件下天然气可以发生扩散作用?扩散的方向如何?48.什么是天然气聚散动平衡原理?49.天然气扩散作用有何地质意义?50.为什么说岩盐是比泥岩更好的盖层?51.如何理解天然气的晚期成藏?52.什么是凝析气藏?53.什么是物系的临界温度和临界压力?54.什么是凝析气藏的泡点压力和露点压力?55.什么是凝析油?56.凝析气藏形成的条件是什么?57.什么是凝析气藏的地露压差?地露压差有何意义?58.根据凝析气藏的相图及其地层温度和地层压力,如何判断一个气藏是否是凝析气藏?59.什么是深盆气?深盆气有何特征?60.什么气藏是靠什么封闭的?什么气藏是如何形成的?61.深盆气藏为什么往往是异常低压?如何计算深盆气藏的压力?62.正常的背斜气藏为什么是异常高压?如何根据气水界面处的压力计算背斜气藏的压力?63.深盆气藏的形成条件有哪些?64.什么是致密砂岩气?在什么条件下可以形成致密砂岩气?65.什么是页岩气?66.页岩气富集的主控因素有哪些?67.什么是天然气水合物?天然气水合物的形成条件是什么?68.天然气水合物有哪些类型,分布在哪些地区?69.水动力油气藏形成的条件是什么?水动力油气藏油水界面有哪些特点?70.在相同的水动力条件下,水动力气藏和水动力气藏,油水界面和油气界面是否平行?71.油气藏破坏的主要地质因素有哪些?72.生物降解油有何特征?73.Pr/P是什么意思?是什么指标?有何意义?74.什么是原生油气藏?什么是次生油气藏?如何判断一个油气藏是原生油气藏还是次生油气藏?75.什么是油气苗?什么是油砂或沥青砂?76.什么是固体沥青?固体沥青有哪些类型?77.什么是油气藏的寿命?什么是油气藏的年龄?78.确定油气藏形成时间的方法有哪些?79.在什么条件下可以根据烃源岩的生排烃期确定油气藏的成藏期?80.什么是流体包裹体?流体包裹体有哪些类型?81.什么是流体包裹体的均一温度?确定油气成藏期使用的哪类流体包裹体的均一温度?82.如何根据流体包裹体的均一温度确定油气成藏期?83.什么是油藏的饱和压力?85.利用油藏饱和压力确定油藏形成时间有哪些假设条件?86.如何根据油藏的饱和压力确定其形成时间?。

石油与天然气的运移石油与天然气是流体,它们具有流动的趋势,只要没有约束条件,它们就会无休止地运动下去,直至到达地表面逸散。

那么油气在地下的运动规律是什么?受哪些因素影响?运动的相态、时间、距离和方向是什么?搞清这些问题不仅具有理论意义,更重要的是对油气勘探具指导意义。

这是本章要解决的问题。

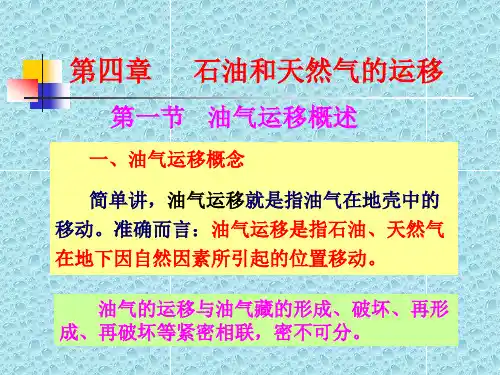

§1 与油气运移有关的几个基本概念一、初次运移和二次运移我们把油气在地下的一切运动称为油气的运移(不称运动是因为它们运动缓慢)。

为了表征油气生成后在不同的环境、不同阶段的运移特点,又分为初次运移和二次运移(图4-1)。

油气聚集生油岩生油岩输导岩二次运移输导岩初次运移(a)初次和二次运移早期(b)初次和二次运移晚期及油气藏的形成油气 图4-1油气初次运移和二次运移初次运移——油气从烃源岩向储集层的排出(或运移)。

二次运移——油气进入储集层以后的一切运移。

二次运移包括了成藏前油气在储层或输导层内的运移,也包括了油气藏破坏以后的运移。

二、油气运移的基本方式油气运移的基本方式是扩散和渗滤。

渗滤是油气以不同的物理相态在浮力或其它动力作用下,由高势区向低势区流动的一种机械运动方式,可用达西渗滤定律来描述。

用一个常见的例子来说明渗滤(手上划破一个口子)。

扩散是分子布朗运动的传递过程,是一种分子运动,流体的扩散速度与浓度梯度有关,服从费克(Fick )第一定律:J =-DgradC (4-1)式中:J——扩散速率;D——扩散系数;C——物质浓度。

上式表明,物质的扩散速度与扩散系数、浓度梯度成正比,扩散方向是从高浓度向低浓度扩散。

一般分子越小,运动能力越强,扩散系数越大,越易扩散。

所以天然气的扩散损失要比石油大的多。

人们越来越重视研究天然气的扩散作用。

三、岩石的润湿性润湿性是指流体附着在固体上的性质,是一种吸附作用。

不同流体与不同岩石会表现出不同的润湿性。

易附着在岩石上的流体称为润湿流体,反之为非润湿流体。

在多相流体共存且不相溶的流体中,润湿体又称之为润湿相,非润湿体称为非润湿相。

《石油地质学》课程笔记第一章绪论1.1 石油和天然气在现代社会中的地位石油和天然气是现代社会最重要的化石能源,对于全球经济发展和社会进步具有举足轻重的作用。

它们不仅是能源的主要来源,还是化学工业、农业、医药、制冷和运输等行业不可或缺的原材料。

随着全球经济的快速增长,石油和天然气需求持续增加,导致资源紧张和价格波动。

因此,石油和天然气资源的勘探、开发和利用成为各国政府和企业关注的焦点。

1.2 我国油气地质与勘探发展简史我国石油和天然气的开发利用历史悠久,早在公元前就有关于石油和天然气的记载。

20世纪初,我国开始引进西方的地质理论和勘探技术,开展油气资源的调查和勘探。

新中国成立后,我国油气地质与勘探事业取得了举世瞩目的成就。

1950年代,发现了大庆、胜利等大型油田,使我国成为石油生产大国。

此后,我国在陆地和海域油气勘探不断取得突破,形成了多个重要的油气产区。

1.3 世界油气地质与勘探发展简史世界油气地质与勘探的发展历程与人类对能源的需求密切相关。

19世纪初,人们开始使用煤油作为照明燃料,推动了石油勘探的兴起。

随着内燃机的发明和应用,石油需求激增,促使勘探技术不断进步。

20世纪初,地质学家们提出了油气成因理论,为油气勘探提供了科学依据。

此后,地震勘探、钻井技术、油气藏评价等技术的突破,使得油气勘探领域不断扩大,发现了大量油气田。

第二章石油、天然气、油田水的基本特征2.1 石油的元素组成石油是一种复杂的混合物,主要由碳(C)和氢(H)两种元素组成,碳的含量约占83%至87%,氢的含量约占11%至14%。

此外,石油中还含有少量的硫(S)、氮(N)、氧(O)和微量金属元素等。

2.2 石油的化合物组成石油中的化合物主要包括烷烃、环烷烃和芳香烃。

烷烃是石油中含量最高的化合物,主要包括甲烷、乙烷、丙烷等。

环烷烃包括环戊烷、环己烷等。

芳香烃包括苯、甲苯、二甲苯等。

2.3 石油的馏分组成与组分组成石油可以通过蒸馏分离成不同的馏分,主要包括:轻馏分(液化石油气、汽油)、中馏分(柴油、煤油)、重馏分(润滑油、沥青)和残余油(重油、渣油)。