冠状动脉解剖学

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:2

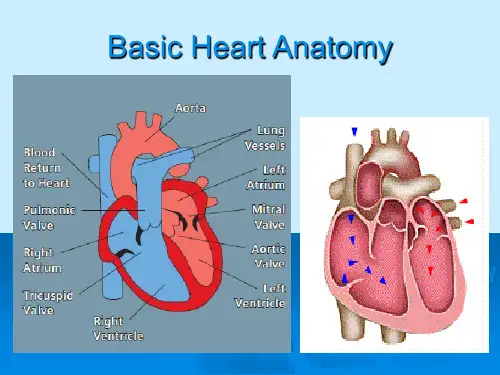

冠状动脉解剖冠状动脉走行及分支个体间差异较大。

主要有两大分支,左冠状动脉和右冠状动脉。

一、左冠状动脉左冠状动脉起源于左冠状窦外侧壁,主干长0.5~3.0cm,行至前室间沟时分成前降支(LAD)和左回旋支(LCX)。

也可没有主干,前降支和回旋支各自开口于左冠状窦。

1.前降支:为左冠状动脉主干的延续,沿心脏左前缘于前室间沟内下行至心尖。

通常供应部分左室、右心室前壁及室间隔前2/3的血液。

分支包括斜角支、前(室)间隔支、右室支。

(1)斜角支:又称左室支,1~5支,供应左室前侧壁,较大且呈斜角走行者为最大而恒定的分支。

开口于前降支与回旋支之间的斜角支称为对角支。

(2)前(室)间隔支:非常细小,6~10支,由前降支向深面几乎垂直角度发出,供应室间隔的前上2/3部分。

其中第一支最大,起于前降支近段,此支最易发生动脉粥样硬化。

(3)右室支:数支短小分支供应右室前壁,造影片上不易辨认。

2.回旋支:由主干发出后,几乎呈直角走行于左房室沟内,从前绕向后,终止于心脏膈面。

主要供应左心房壁、左心室外侧壁、左心室前后壁的部分血液。

回旋支分为左边缘支和心房旋支两组分支。

(1)左边缘支:其近侧的边缘支为心室前支,远侧的分支为心室后支。

左边缘支以钝缘支较粗大且恒定,钝缘支为行走于左室外缘的边缘支。

(2)心房旋支:按其分布部位和走行分别称为心房前支和后支。

临床意义冠状动脉前降支是冠状动脉硬化狭窄的好发部位,在急性心肌梗死或心肌缺血时,行冠状动脉造影明确狭窄或阻塞部位后行球囊扩张或支架植入常可有效预防和治疗心肌梗死。

二、右冠状动脉右冠状动脉(RCA)发自右冠状窦外侧壁,开口距窦底1.5~2.0cm,在肺动脉干和右心耳之间沿右房室沟行走,主干很长,又称右旋支,沿心脏右缘(锐缘)绕至心后转而左行主心十字处(房室沟与室间沟交叉处),血管随之内陷形成“U”形的弯曲,为一主要标志,此处发出后降支后,就成为远侧右冠状动脉。

右冠状动脉分支包括动脉圆锥支、窦房结支、心室支、后降支、房室结支和心室后支。

冠状动脉解剖学左冠状动脉1.左主干:起源于主动脉根部左冠窦上部的中央,向左或后伸展,长度5~40毫米,然后分为左前降支和左回旋支,有时尚发出第三支血管,即中间支。

冠状动脉解剖学左冠状动脉2. 左前降支:沿肺动脉前行至前间沟,下行至心尖或绕过心尖。

其主要分支包括:(1)间隔支动脉室间隔穿支:几乎成直角发出,第一室间隔穿支较粗大,越接近心尖部越细小,且与前降支成角越锐利。

(2)对角支:成锐角发出,位于左心室表面,一般有2-6支,相互平行,自近端至心尖,逐渐变细小。

偶然一支粗大的角支可以与前降支相似或更粗大。

右室前支左圆锥支冠状动脉解剖学左冠状动脉3.左回旋支:绕向后于左心耳下到达左房室沟。

其分支包括:1)钝缘支:1-4支,绝大多数情况下第一钝缘支较粗大,其分支后的左回旋支明显变细。

约10%的回旋支到达后室间沟,下行至心尖,称为后降支。

回旋支尚发出分支供应房室结,50%的窦房结动脉分支来源于左回旋支,还可发出左心房支提供大多数心房血供。

左室前支左室后支冠状动脉解剖学右冠状动脉起源于主动脉根部右冠窦中部,也可发自近主动脉瓣或右冠窦-主动脉交接处。

下行至右房室沟,绝大多数以一支传导血管至后室间沟。

其分支包括:圆锥支:为第一分支,约半数发自于右冠状动脉开口前方1-2cm处,沿右心室圆锥部到达肺动脉瓣。

窦房结动脉:约50%的心脏窦房结动脉起源于右冠状动脉近端右上方,与圆锥支径路相反。

以后分支常成直角发出,供应右心室前侧壁或右心房。

锐缘支:较粗大,行向心尖,供应室间隔。

远端分为2支:(1)后降支:于室间沟内下行至心尖;(2)左室后支:进入心肌呈U型,然后下行至心尖时发出1~2·分支供应左心室后部。

冠状动脉血管树解剖示意图注释:Ao(Aorta主动脉)MT(main Trunk左主干)Rc(Right coronary右冠状动脉)LAD(Left Anterior Descending branch左前降支)LCx(Left Circumflex artery左回旋支)Diag.(Diagnoal branch对角支) LMB(Left Marginal Branch左钝缘支) Spyder View(“蜘蛛位”) PLA(Posterior Left ventricle artery左室后支)PDA(Posterior descending artery后降支)四、关于冠心病的基本知识:1、斑块形成分四个阶段:脂质沉积;纤维斑块;粥样斑块;复合性斑块。

冠状动脉解剖学左冠状动脉1.左主干:起源于主动脉根部左冠窦上部的中央,向左或后伸展,长度5~40毫米,然后分为左前降支和左回旋支,有时尚发出第三支血管,即中间支。

冠状动脉解剖学左冠状动脉2. 左前降支:沿肺动脉前行至前间沟,下行至心尖或绕过心尖。

其主要分支包括:(1)间隔支动脉室间隔穿支:几乎成直角发出,第一室间隔穿支较粗大,越接近心尖部越细小,且与前降支成角越锐利。

(2)对角支:成锐角发出,位于左心室表面,一般有2-6支,相互平行,自近端至心尖,逐渐变细小。

偶然一支粗大的角支可以与前降支相似或更粗大。

右室前支左圆锥支冠状动脉解剖学左冠状动脉3.左回旋支:绕向后于左心耳下到达左房室沟。

其分支包括:1)钝缘支:1-4支,绝大多数情况下第一钝缘支较粗大,其分支后的左回旋支明显变细。

约10%的回旋支到达后室间沟,下行至心尖,称为后降支。

回旋支尚发出分支供应房室结,50%的窦房结动脉分支来源于左回旋支,还可发出左心房支提供大多数心房血供。

左室前支左室后支冠状动脉解剖学右冠状动脉起源于主动脉根部右冠窦中部,也可发自近主动脉瓣或右冠窦-主动脉交接处。

下行至右房室沟,绝大多数以一支传导血管至后室间沟。

其分支包括:圆锥支:为第一分支,约半数发自于右冠状动脉开口前方1-2cm处,沿右心室圆锥部到达肺动脉瓣。

窦房结动脉:约50%的心脏窦房结动脉起源于右冠状动脉近端右上方,与圆锥支径路相反。

以后分支常成直角发出,供应右心室前侧壁或右心房。

锐缘支:较粗大,行向心尖,供应室间隔。

远端分为2支:(1)后降支:于室间沟内下行至心尖;(2)左室后支:进入心肌呈U型,然后下行至心尖时发出1~2·分支供应左心室后部。

冠状动脉血管树解剖示意图注释:Ao(Aorta主动脉)MT(main Trunk左主干)Rc(Right coronary右冠状动脉)LAD(Left Anterior Descending branch左前降支)LCx(Left Circumflex artery左回旋支)Diag.(Diagnoal branch对角支) LMB(Left Marginal Branch左钝缘支) Spyder View(“蜘蛛位”) PLA(Posterior Left ventricle artery左室后支)PDA(Posterior descending artery后降支)四、关于冠心病的基本知识:1、斑块形成分四个阶段:脂质沉积;纤维斑块;粥样斑块;复合性斑块。

冠脉解剖结构及缩写

冠状动脉是心脏的主要血管,负责为心脏肌肉提供氧气和营养。

冠状动脉的解剖结构包括以下几个部分,每个部分都有其特定的缩写:

1. 左冠状动脉(Left Coronary Artery, LCA):左冠状动脉起源于主动脉根部,主要负责供应心脏的左心房、左心室和室间隔的前部。

2. 右冠状动脉(Right Coronary Artery, RCA):右冠状动脉起源于主动脉根部,主要负责供应心脏的右心房、右心室和室间隔的后部。

3. 前降支(Anterior Descending Artery, AKA):前降支是左冠状动脉的主要分支,向下斜行穿过心脏,主要负责供应左心室的前部和中部。

4. 回旋支(Circumflex Artery, CXA):回旋支是左冠状动脉的另一个主要分支,环绕心脏,主要负责供应左心室的侧面和后部。

5. 右冠脉主支(Right Coronary Mainstem, RCM):右冠脉主支是右冠状动脉的主要部分,向下供应右心室。

6. 后降支(Posterior Descending Artery, PDA):后降支是右冠状动脉的分支,向下穿过心脏,主要负责供应右心室的后部。

7. 左室后支(Left Ventricular Posterior Artery, LVPA):左室后支是左冠状动脉的分支,供应左心室的后部。

这些冠状动脉分支的缩写通常用于医学文献、心电图(ECG)解读和心脏疾病的诊断中。

了解冠状动脉的解剖结构和缩写对于心脏疾

病的诊断和治疗至关重要。

冠状动脉解剖学

左冠状动脉

1.左主干:起源于主动脉根部左冠窦上部的中央,向左或后伸展,长度5~40毫米,然后分为左前降支和左回旋支,有时尚发出第三支血管,即中间支。

冠状动脉解剖学

左冠状动脉

2. 左前降支:沿肺动脉前行至前间沟,下行至心尖或绕过心尖。

其主要分支包括:

(1)间隔支动脉

室间隔穿支:几乎成直角发出,第一室间隔穿支较粗大,越接近心尖部越细小,且与前降支成角越锐利。

(2)对角支:成锐角发出,位于左心室表面,一般有2-6支,相互平行,自近端至心尖,逐渐变细小。

偶然一支粗大的角支可以与前降支相似或更粗大。

右室前支左圆锥支

冠状动脉解剖学

左冠状动脉

3.左回旋支:绕向后于左心耳下到达左房室沟。

其分支包括:

1)钝缘支: 1-4支,绝大多数情况下第一钝缘支较粗大,其分支后的左回旋支明显变细。

约10%的回旋支到达后室间沟,下行至心尖,称为后降支。

回旋支尚发出分支供应房室结,50%的窦房结动脉分支来源于左回旋支,还可发出左心房支提供大多数心房血供。

左室前支左室后支

冠状动脉解剖学

右冠状动脉

起源于主动脉根部右冠窦中部,也可发自近主动脉瓣或右冠窦-主动脉交接处。

下行至右房室沟,绝大多数以一支传导血管至后室间沟。

其分支包括:

圆锥支:为第一分支,约半数发自于右冠状动脉开口前方1-2cm处,沿右心室圆锥部到达肺动脉瓣。

窦房结动脉:约50%的心脏窦房结动脉

起源于右冠状动脉近端右上方,

与圆锥支径路相反。

以后分支常成直角发出,

供应右心室前侧壁或右心房。

锐缘支:较粗大,行向心尖,供应室间隔。

远端分为2支:

(1)后降支:于室间沟内下行至心尖;

(2)左室后支:进入心肌呈U型,然后下行至心尖时发出

1~2·分支供应左心室后部。

冠状动脉血管树解剖示意图注释: Ao(Aorta主动脉) MT(main Trunk左主干) Rc(Right coronary右冠状动脉) LAD(Left Anterior Descending branch左前降支) LCx( Left Circumflex artery左回旋支) Diag.(Diagnoal branch对角支) LMB(Left Marginal Branch左钝缘支) Spyder View(“蜘蛛位”) PLA(Posterior Left ventricle artery左室后支) PDA( Posterior descending artery后降支)

四、关于冠心病的基本知识: 1、斑块形成分四个阶段:脂质沉积;纤维斑块;粥样斑块;复合性斑块。

2、梗塞分心内膜下梗塞和透壁性梗塞,VCT表现为肌壁变薄,密度降低。

3、梗塞的并发症:室壁瘤、室间隔穿孔、左室乳头肌梗塞等。

4、急性冠状动脉综合症(不稳定型心绞痛、ST段抬高的心梗和ST段无抬高的心梗)是导致冠心病患者死亡的主要原因,它是以冠状动脉斑块破裂或糜烂而继发血栓形成所致,其取决于斑块的稳定性,而非冠脉狭窄程度。

冠脉狭窄程度

决定了病人有无临床症状。

五、关于斑块: 1、定义:面积大于1平方毫米,至少在两个相互垂直的方位可见。

斑块的典型结构为覆盖有胶原纤维帽的细胞外脂肪核。

2、VCT检查的意义在于发现不稳定性斑块,及时采取措施,有助于减少冠心病事件发生。

不稳定性斑块称为易损斑块,其影响因素包括:脂核(较大,大于40%或呈液性);纤维帽的厚度;局部炎症和新生血管;点状钙化;正性重构(即斑块向壁外生长,保持管腔原有大小。

易致斑块破裂);出血等。

VCT对脂核、点状钙化和正性重构发现较好,对其他不如血管内超生(IVBS)。

3、IVBS是观察冠脉斑块的金标准:分软斑块、中间斑块和钙化斑块。

VCT对应CT值为:-42~47HU;61~112HU;126~736HU。

4、VCT的斑块分类为软斑块(软组织密度,有时可见其内脂肪密度的脂核,代表易损斑块);混合性斑块(钙化和软组织均有,可以钙化为主或以软斑块为主);钙化斑块(指面积大于1平方毫米,CT值大于130HU) 5、血管分叉处易形成斑块,原因是血流变化,此处内膜易受损伤。

6、关于钙化:易受累顺序:LAD37%,RCA25%,LCX22%,LM16%。

常用钙化计分表示。

钙化计分与冠脉狭窄程度呈正相关,钙化是冠心病的标志,无钙化者97%以上冠脉无狭窄。

钙化并非意味着严重狭窄(正性重构),但年轻人少量钙化常意味着严重狭窄。

返回

六、关于狭窄: 1、判断有无斑块和狭窄,即排出假阴性和假阳性的问题。

强调:转角度,调窗宽,结合垂直位。

2、狭窄的形态分向心性和偏心性,以长度10mm和20mm为界,可分为局限性、管状和弥漫性。

3、狭窄程度的评价:(1)分级:I级<25%,II级25~50%,III级51~75%,IV级>76%,完全闭塞100%。

(2)报告分:正常,轻度狭窄,显著狭窄,重度狭窄,完全闭塞。

(3)测量:多用目测,也可用工作站软件测量。

国际上习惯用直径比例,而IVBS多采用面积比例。

所谓直径是指强化的管腔直径,不包括管壁和斑块。

方法是:(1-狭窄段管径/远近相邻正常管径平均值)*100% (4)评估不准确的原因:总体上说VCT对大于50%的狭窄敏感性和特异性较高;易高估狭窄程度。

不易鉴别重度狭窄和完全闭塞;分支开口闭塞时,易误认为该血管分支不存在;若局限性狭窄发生在弥漫性粥样硬化基础上,易低估其狭窄程度;长段弥漫性狭窄,易误认为细支轻度狭窄;中间正常血管,易误认为扩张血管;其中较重的狭窄,易低估;大分支后狭窄因参考管径常突然变细,而不正确评估。

4、狭窄的意义:大于50%的狭窄为有意义的狭窄。

长而多发的轻度狭窄可产生与短而重度的狭窄同样的缺血效果。

5、完全狭窄的远端常由于侧枝循环而产生逆灌注,在VCT上可显影,这是其优于DSA的地方。

6、冠脉闭塞端的形态与病因相关:鼠尾样多为粥样硬化缓慢进展;截断样多为斑块破裂,急性血栓形成。

返回

七、冠脉扩张和动脉瘤: 1、冠状动脉直径超过邻近直径倍,诊断为动脉瘤。

病因中动脉瘤粥样硬化最常见,其他如穿起病、结节性动脉周围炎、红斑狼疮、硬皮病、梅毒、Marfan综合症、大动脉炎、外伤、先天等。

2、MDCT:VR和MIP有利于观察全貌,轴位和MPR有利于观察瘤壁,如钙化、附壁血栓等。

3、注意:(1)长段轻度扩张易误认为正常。

(2)长段扩张中间正常血管易误认为狭窄。

(3)长段扩张中间狭窄易高估狭窄程度。