谓词逻辑举例

- 格式:pdf

- 大小:355.46 KB

- 文档页数:4

知识表示的形式逻辑谓词

逻辑谓词是知识表示的一种重要形式,主要用于描述对象之间的关系。

在人工智能和计算机科学中,逻辑谓词被用来构建形式化的知识表示系统,例如一阶谓词逻辑。

谓词通常表示为一个函数,该函数在某些对象上取值,并返回一个布尔值(真或假)。

例如,谓词“P(x) 表示x 是一个学生”中,P 是一个谓词,x 是其参数,当x 是一个学生时,P(x) 返回真,否则返回假。

通过组合和嵌套谓词,可以表示复杂的关系和事实。

例如,谓词“Q(x, y) 表示x 喜欢y”和“R(x, y) 表示x 和y 是朋友”可以组合成新的谓词“S(x, y) 表示x 喜欢y 并且x 和y 是朋友”,即S(x, y) = Q(x, y) ∧ R(x, y)。

逻辑谓词具有以下优点:

精确性:逻辑谓词可以精确地描述对象之间的关系,避免了自然语言中的模糊性和歧义性。

形式化:逻辑谓词提供了一种形式化的语言,使得知识表示可以被计算机处理和理解。

可扩展性:通过组合和嵌套谓词,可以构建更复杂的知识表示系统。

然而,逻辑谓词也存在一些局限性,例如难以处理不确定性和模糊性等问题。

因此,在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的知识表示形式。

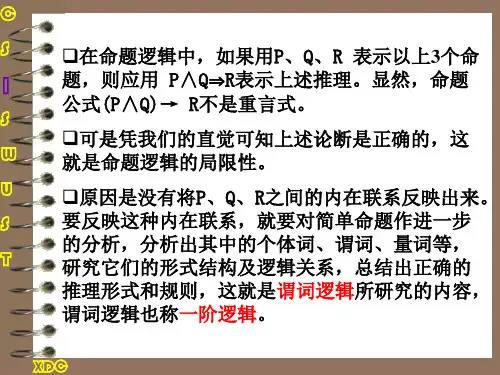

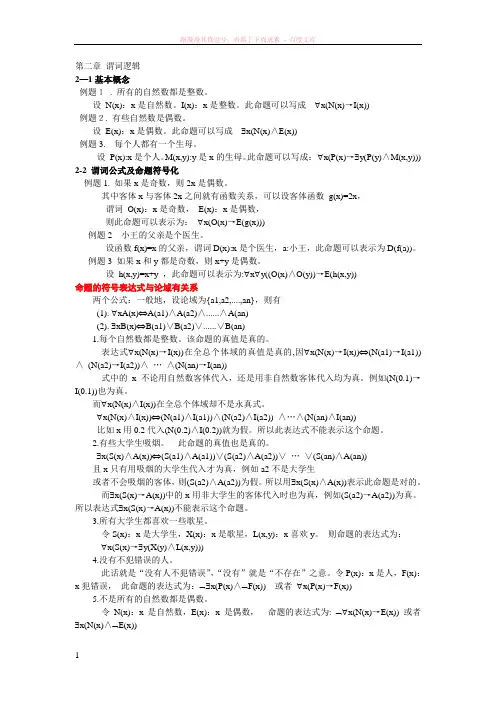

第二章谓词逻辑2—1基本概念例题1. 所有的自然数都是整数。

设N(x):x是自然数。

I(x):x是整数。

此命题可以写成∀x(N(x)→I(x))例题2. 有些自然数是偶数。

设E(x):x是偶数。

此命题可以写成∃x(N(x)∧E(x))例题3. 每个人都有一个生母。

设P(x):x是个人。

M(x,y):y是x的生母。

此命题可以写成:∀x(P(x)→∃y(P(y)∧M(x,y))) 2-2 谓词公式及命题符号化例题1. 如果x是奇数,则2x是偶数。

其中客体x与客体2x之间就有函数关系,可以设客体函数g(x)=2x,谓词O(x):x是奇数,E(x):x是偶数,则此命题可以表示为:∀x(O(x)→E(g(x)))例题2 小王的父亲是个医生。

设函数f(x)=x的父亲,谓词D(x):x是个医生,a:小王,此命题可以表示为D(f(a))。

例题3 如果x和y都是奇数,则x+y是偶数。

设h(x,y)=x+y ,此命题可以表示为:∀x∀y((O(x)∧O(y))→E(h(x,y))命题的符号表达式与论域有关系两个公式:一般地,设论域为{a1,a2,....,an},则有(1). ∀xA(x)⇔A(a1)∧A(a2)∧......∧A(an)(2). ∃xB(x)⇔B(a1)∨B(a2)∨......∨B(an)1.每个自然数都是整数。

该命题的真值是真的。

表达式∀x(N(x)→I(x))在全总个体域的真值是真的,因∀x(N(x)→I(x))⇔(N(a1)→I(a1))∧(N(a2)→I(a2))∧…∧(N(an)→I(an))式中的x不论用自然数客体代入,还是用非自然数客体代入均为真。

例如(N(0.1)→I(0.1))也为真。

而∀x(N(x)∧I(x))在全总个体域却不是永真式。

∀x(N(x)∧I(x))⇔(N(a1)∧I(a1))∧(N(a2)∧I(a2)) ∧…∧(N(an)∧I(an))比如x用0.2代入(N(0.2)∧I(0.2))就为假。

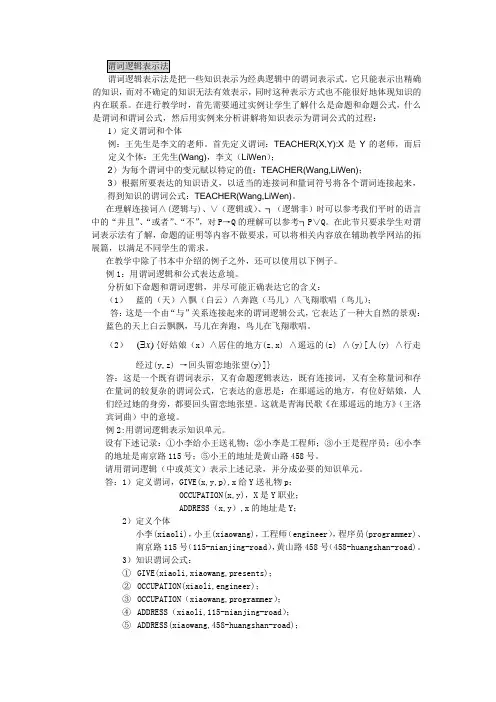

谓词逻辑表示法是把一些知识表示为经典逻辑中的谓词表示式。

它只能表示出精确的知识,而对不确定的知识无法有效表示,同时这种表示方式也不能很好地体现知识的内在联系。

在进行教学时,首先需要通过实例让学生了解什么是命题和命题公式,什么是谓词和谓词公式,然后用实例来分析讲解将知识表示为谓词公式的过程:1)定义谓词和个体例:王先生是李文的老师。

首先定义谓词:TEACHER(X,Y):X 是Y 的老师,而后定义个体:王先生(Wang),李文(LiWen );2)为每个谓词中的变元赋以特定的值:TEACHER(Wang,LiWen);3)根据所要表达的知识语义,以适当的连接词和量词符号将各个谓词连接起来,得到知识的谓词公式:TEACHER(Wang,LiWen)。

在理解连接词∧(逻辑与)、∨(逻辑或)、┐(逻辑非)时可以参考我们平时的语言中的“并且”、“或者”、“不”,对P →Q 的理解可以参考┐P ∨Q 。

在此节只要求学生对谓词表示法有了解,命题的证明等内容不做要求,可以将相关内容放在辅助教学网站的拓展篇,以满足不同学生的需求。

在教学中除了书本中介绍的例子之外,还可以使用以下例子。

例1:用谓词逻辑和公式表达意境。

分析如下命题和谓词逻辑,并尽可能正确表达它的含义:(1) 蓝的(天)∧飘(白云)∧奔跑(马儿)∧飞翔歌唱(鸟儿);答:这是一个由“与”关系连接起来的谓词逻辑公式,它表达了一种大自然的景观:蓝色的天上白云飘飘,马儿在奔跑,鸟儿在飞翔歌唱。

(2) )(x {好姑娘(x )∧居住的地方(z,x) ∧遥远的(z) ∧(y)[人(y) ∧行走经过(y,z) →回头留恋地张望(y)]}答:这是一个既有谓词表示,又有命题逻辑表达,既有连接词,又有全称量词和存在量词的较复杂的谓词公式,它表达的意思是:在那遥远的地方,有位好姑娘,人们经过她的身旁,都要回头留恋地张望。

这就是青海民歌《在那遥远的地方》(王洛宾词曲)中的意境。

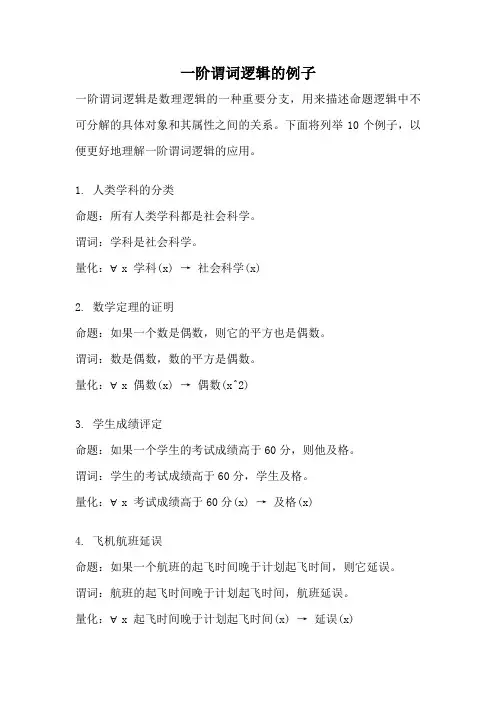

一阶谓词逻辑的例子一阶谓词逻辑是数理逻辑的一种重要分支,用来描述命题逻辑中不可分解的具体对象和其属性之间的关系。

下面将列举10个例子,以便更好地理解一阶谓词逻辑的应用。

1. 人类学科的分类命题:所有人类学科都是社会科学。

谓词:学科是社会科学。

量化:∀x 学科(x) → 社会科学(x)2. 数学定理的证明命题:如果一个数是偶数,则它的平方也是偶数。

谓词:数是偶数,数的平方是偶数。

量化:∀x 偶数(x) → 偶数(x^2)3. 学生成绩评定命题:如果一个学生的考试成绩高于60分,则他及格。

谓词:学生的考试成绩高于60分,学生及格。

量化:∀x 考试成绩高于60分(x) → 及格(x)4. 飞机航班延误命题:如果一个航班的起飞时间晚于计划起飞时间,则它延误。

谓词:航班的起飞时间晚于计划起飞时间,航班延误。

量化:∀x 起飞时间晚于计划起飞时间(x) → 延误(x)5. 车辆交通违规行为命题:如果一辆车闯红灯,则它违规。

谓词:车辆闯红灯,车辆违规。

量化:∀x 闯红灯(x) → 违规(x)6. 数学集合运算命题:如果一个元素属于集合A并且不属于集合B,则它属于A-B。

谓词:元素属于集合A,元素属于集合B,元素属于集合A-B。

量化:∀x (属于(A,x) ∧ ¬属于(B,x)) → 属于(A-B,x)7. 人类语言学命题:如果一个词是名词,则它可以被复数化。

谓词:词是名词,词可以被复数化。

量化:∀x 名词(x) → 可以被复数化(x)8. 物理学中的牛顿第二定律命题:如果一个物体受到力的作用,则它会产生加速度。

谓词:物体受到力的作用,物体产生加速度。

量化:∀x 受力作用(x) → 产生加速度(x)9. 金融投资策略命题:如果一个投资组合的回报率高于市场平均回报率,则它具有优势。

谓词:投资组合的回报率高于市场平均回报率,投资组合具有优势。

量化:∀x 回报率高于市场平均回报率(x) → 具有优势(x)10. 生物学中的进化理论命题:如果一个物种的适应度高于其他物种,则它在进化中具有优势。

第三章谓词逻辑第三章谓词逻辑例3.2.1 在谓词逻辑中将下列命题符号化:(1)每个人都有心脏。

(2)有的狗会飞。

解:(1)若将个体域取为人的集合,且H(x):x有心脏,则该命题符号化为:?x H(x)。

如果将个体域取作所有生物的集合,则需要引入表示人的集合的特性谓词P.P(x):x是人。

这时,该命题可符号化为:?x(P(x)→H(x))。

例3.2.2 将命题“并非A中的每个数都小于或等于B中的每个数”按以下要求的形式表达出来:(1)出现全称量词,但不出现存在量词;(2)出现存在量词,但不出现全称量词。

解:(1)??x(x∈A →?y(y∈B → x≤y)).(2)?x(x∈A ∧?y(y∈B ∧ x>y)).说明:可以证明二者是等价的:x(x∈A →?y(y∈B → x≤y))= ?x?(?(x∈A)∨?y(?(y∈B)∨ x≤y))= ?x(??(x∈A)∧??y(?(y∈B)∨ x≤y))= ?x(x∈A∧?y(??(y∈B)∧?( x≤y)) = ?x(x∈A ∧?y(y∈B ∧ x>y))3.2.2 求谓词公式在解释下的真值设P(x)是一元谓词,D是个体域,由?x P(x)和?xP(x)的真值指定知,当D={x0,x1,…}是可数集合时,xP(x)的真值为P(x0)∧P(x1)∧…xP(x)真值为P(x0)∨P(x1)∨…这时,判断一个谓词公式在某一解释下的真值可通过按上面两个等价式先将该公式中的量词消除,写成与之等价的命题公式,再进行判断。

例3.2.4 设个体域D={1,2,3},P(x) :x>2。

试判断下列公式的真值:(1) ?xP(x) →P(2);(2) P(3) →?xP(x).解:(1)?xP(x) →P(2)等价于(P(1) ∨P(2) ∨P(3)) →P(2)所以真值为(0∨0∨1) →0=1 →0=0(2) P(3) →?xP(x)等价于1→( P(1) ∧P(2) ∧P(3))所以真值为1→( 0 ∧0 ∧1)=1 →0=0例3.2.5 构造解释I(假设个体域D={a,b}),使得I弄假如下公式:(2)??xP(x) →?x?P(x);(2)??xP(x) →?x?P(x)= ?xP(x) ∨?x?P(x)= ( P(a) ∧ P(b)) ∨(? P(a) ∧?P(b))(3)= ( P(a) ∨?P(b)) ∧( ?P(a) ∨P(b))由此可见,若取P(a)=1,P(b)=0,则该解释弄假( P(a) ∨?P(b)) ∧( ?P(a) ∨P(b)),亦即弄假??xP(x) →?x?P(x)。

逻辑学中的谓词

在逻辑学中,谓词是一种用来描述命题或陈述的符号或表达式,它通常包括主词(subject)和谓语(predicate),用来表达命题的主体是什么,以及主体具备何种性质或关系。

谓词通常用来创建谓词命题,也称为断言式陈述。

在一阶逻辑(first-order logic)中,谓词可以具体化为谓词符号,而主词通常用来代表个体或对象。

例如,考虑以下谓词命题:

1. P(x):其中P是谓词符号,x是变量。

这个命题可以表示为:“x具备性质P。

”

2. Q(x, y):其中Q是谓词符号,x和y是变量。

这个命题可以表示为:“x和y之间存在某种关系Q。

”

在这些示例中,x和y通常代表某些个体,而P和Q描述了这些个体的性质或关系。

谓词可以用来构建更复杂的逻辑命题,如全称命题、存在命题、条件命题等。

逻辑学中的谓词在形式逻辑、谓词逻辑和一阶逻辑中都起着重要作用,用于形式化和推理命题和陈述。

谓词逻辑表示法的举例谓词逻辑表示法是一种符号逻辑表示法,它是用来描述论述中陈述的关系和命题。

简而言之,谓词逻辑就是需要用到谓词的逻辑。

谓词是指在命题中可以用来刻画对象或主语属性特征的一种语言成分。

谓词逻辑非常适用于在大量数据和信息集合中推理、分类和描述数据特征。

在本文中,我们将通过几个举例来展示谓词逻辑的表示能力和优越性。

举例一:家族关系假设我们有三个人,一个爷爷(Grandfather)、一位父亲(Father)和一个儿子(Son)。

然后我们就可以把他们的关系表现为:GrandFarther(GF) ----- Father(F) | | | --- Son(S)通过谓词逻辑公式表示为:GrandFarther(GF) - Son(S)其中,- 表示“拥有“或者”儿子“, GF 表示爷爷,F 表示父亲,S 表示儿子。

这个谓词逻辑公式基本上就代表了这个家族的结构和关系,可以方便地实现数据建模和分类。

举例二:环境保护假设现在有两个动物,一个是乌龟(Turtle),一个是袋鼠(Kangaroo)。

然后我们想要描述它们和环境的关系,可以表示为:Turtle(T) --- LivesIn(LI) --- WaterEnv(W) | --- LandEnv(LE)Kangaroo (K) --- LivesIn (LI) --- LandEnv (LE) 这组谓词逻辑公式表示表明乌龟生活在水环境中,而袋鼠生活在陆地环境中。

这样的结构是非常重要的,因为它给我们提供了更多的信息和描述性,这可以用来分类和描述这两个动物。

举例三:人物关系网络假设现在有四个人物,分别是John、Mary、Tom和Kevin。

他们之间的关系为:John(J) -----SisterOf (SO) ---- Mary(M) | FatherOf(FO) -- Tom(T) -- FriendOf(FO) -- Kevin(K)通过谓词逻辑公式可以表示为:SisterOf(SO) (Mary, John) FatherOf(FO) (Tom,John) FriendOf(FF) (Tom, Kevin)这个公式可以很好地描述这个人物网络之间的联系和关系,对于人物分析和推理非常有用。

一元谓词和二元谓词举例谓词是逻辑学中的一个重要概念,指在逻辑命题中所包含的行为描述或属性描述。

谓词可以根据其参数个数分为一元谓词和二元谓词。

一元谓词是指只有一个参数的谓词,用于对个体进行描述。

例如,“是红色的”、“是金属的”、“是哺乳动物的”等等。

二元谓词是指有两个参数的谓词,用于描述两个个体之间的关系。

例如,“比……更高”、“在……的左边”、“与……相邻”等等。

下面举例说明一元谓词和二元谓词的用法。

一、一元谓词1. “是四角形的”:这是一个描述个体形状的一元谓词。

例如,“正方形是四角形的”,“长方形是四角形的”,“菱形是四角形的”等等。

2. “是哺乳动物的”:这是一个描述个体分类的一元谓词。

例如,“狗是哺乳动物的”,“鸟不是哺乳动物的”,“人类是哺乳动物的”等等。

3. “是半径为……的圆的”:这是一个描述个体尺寸的一元谓词。

例如,“半径为1厘米的圆是正常大小的圆”,“半径为5厘米的圆是大圆”,“半径为0的圆是一个点”等等。

4. “是瑞士制造的”:这是一个描述个体产地的一元谓词。

例如,“瑞士钟表是瑞士制造的”,“华为手机不是瑞士制造的”,“瑞士巧克力是瑞士制造的”等等。

二、二元谓词1. “在……的左边”:这是一个描述关系的二元谓词。

例如,“苹果在梨子的左边”,“小狗在篮球的左边”,“书在笔记本电脑的左边”等等。

2. “与……相邻”:这是一个描述关系的二元谓词。

例如,“北京与天津相邻”,“黄山与庐山相邻”,“中国与俄罗斯相邻”等等。

3. “比……更高”:这是一个描述关系的二元谓词。

例如,“李明比张三更高”,“珠穆朗玛峰比喜马拉雅山更高”,“上海金茂大厦比上海中心更高”等等。

4. “是……的颜色”:这是一个描述关系的二元谓词。

例如,“苹果是红色的”,“草地是绿色的”,“天空是蓝色的”等等。

以上是一元谓词和二元谓词的举例,它们在逻辑命题中是非常常见的。

通过对谓词的正确使用,可以使逻辑命题更加精准、清晰、简洁。

谓词逻辑符号,又称为谓词演算或逻辑演算,是一种描述语言和逻辑推理的形式语言,是一种

用来表示真假命题的逻辑表达式。

它是一种精确描述问题和提出解决方案的工具,它可以用来

表达任何复杂的逻辑关系。

谓词逻辑符号包括两个部分:符号和参数。

符号表示逻辑关系,参数表示操作对象。

常见的谓

词逻辑符号有:“∧”表示与,“∨”表示或,“↔”表示双边关系,“→”表示条件关系等。

例1:比如,我们可以用“A∧B”表示A且B,也就是A和B都成立时,结果才为真,例如:“星期一∧星期二”,只有同时是星期一和星期二时,才是真的。

例2:我们可以用“A∨B”表示A或B,也就是只要A或B其中之一成立,结果就为真,例如:“星期一∨星期二”,只要是星期一或星期二,结果就是真的。

例3:我们可以用“A↔B”表示A关于B,也就是A和B互相关联,当A成立时,B也成立,当

B成立时,A也成立,例如:“星期一↔星期二”,只要有一个成立,另一个也必定成立。

例4:我们可以用“A→B”表示A到B,也就是A条件成立,B才能成立,例如:“星期一→

星期二”,只有星期一成立时,星期二才能成立。

谓词逻辑符号可以用来表达复杂的逻辑关系,可以用来描述客观事物之间的联系,也可以用来

描述抽象概念之间的联系。

比如,我们可以用“真∧假”表示真且假,“贫穷∨富有”表示贫穷或富有,“美好↔幸福”表示美好关于幸福,“勤奋→成功”表示勤奋到成功。

总之,谓词逻辑符号是一种用于表达逻辑关系的有效工具,可以用来准确描述问题,用来提出

解决方案,是数学和计算机等领域的基础工具。

例1 证明下面诸命题推得的结论是有效的: 如果今天是星期三, 那么我有一次离散数学或数字逻辑测验; 如果离散数学课老师有事, 那么没有离散数学测验; 今天是星期三且离散数学老师有事, 所以, 我有一次数字逻辑测验。

证明先将各命题形式化。

设A: 今天是星期三。

B: 我有一次离散数学测验。

C: 我有一次数字逻辑测验。

D: 离散数学课老师有事。

则本题要求证: A→B∨C , D→┐B , A∧D C。

(1) A∧D(前提)

(2) A ((1),I1)

(3) A→B∨C(前提)

(4) B∨C ((2), (3), I11)

(5) D ((1), I2)

(6) D→┐B(前提)

(7) ┐B((5), (6), I11)

(8) C((4), (7),I10)

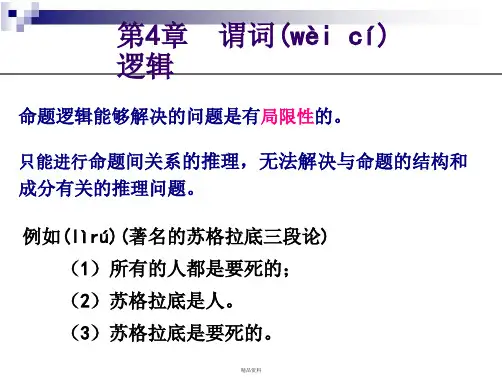

例2 证明三段论方法的正确性:

凡人要死。

苏格拉底是人。

苏格拉底要死。

令H(x): x是人。

M(x): x要死。

a: 苏格拉底。

则本题要证明:x(H (x)→M (x )) , H (a ) M (a )

证明

(1) H (a ) (前提)

(2) x (H (x )→M (x ))(前提)

(3) H (a )→M (a ) ((2),US)

(4) M ( a ) ((1), (3), I11

例3 用形式证明的方法证明“任何人如果他喜欢步行, 他就不喜欢乘汽车,每个人或者喜欢乘汽车或者喜欢骑自行车。

有的人不爱跨自行车, 所以

有的人不爱步行。

”

证明设个体域为全体人的集合。

P (x): x喜欢步行。

Q (x): x喜欢搭车。

R (x): x喜欢骑自行车。

则本题要证明:

x (P (x)→┐Q (x )), x (Q (x )∨R (x )) , x┐R (x ) x┐P (x )本题证明树如图2―2。

其证明过程如下:

(1) x ┐R (x)(前提)

(2) ┐R (c ) ((1), ES)

(3) x (Q (x )∨R (x)) (前提)

(4) Q (c )∨R (c ) ((3), US)

(5) Q (c)((2), (4),I10)

(6) x (P (x )→┐Q (x )) (前提)

(7) P (c )→┐Q (c)((6), US)

(8) ┐P (c ) ((5), (7), I12)

(9)x┐P (x) ((8), EG)

例4 将下列推理符号化, 并推证其结论:

所有有理数是实数, 某些有理数是整数, 因此某些实数是整数。

解:设

R(x):x是实数。

Q(x):x是有理数。

I(x):x是整数。

则上述推理可符号化为:x(Q(x)→R(x)),x(Q(x)∧I(x)) x(R(x)∧I(x))。

结论推证如下:

① x(Q(x)∧I(x)) (前提)

②Q(a)∧I(a) (①,ES)

③Q(a) (②,I1)

④I(a) (②,I2)

⑤x(Q(x)→R(x)) (前提)

⑥Q(a)→R(a) (⑤,US)

⑦R(a) (③,⑥,I11)

⑧R(a)∧I(a) (④,⑦,I9)

⑨ x(R(x)∧I(x)) (⑧,EG)

∴x(Q(x)→R(x)), x(Q(x)∧I(x)) x(R(x)∧I(x))。