地球系统科绪论08春132MB

- 格式:ppt

- 大小:13.27 MB

- 文档页数:68

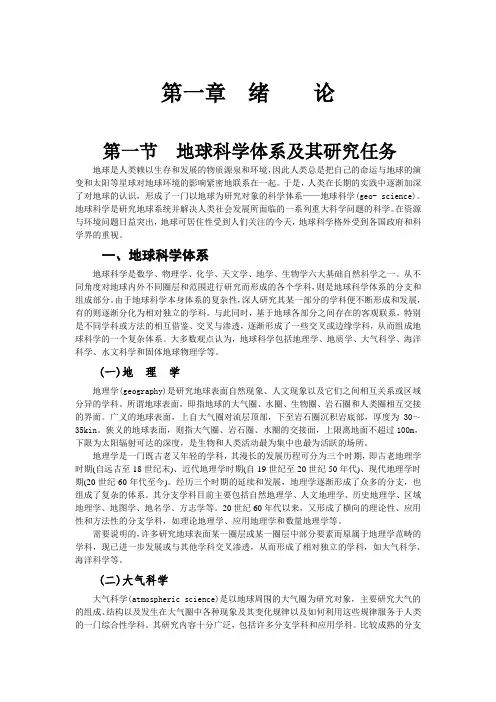

第一章绪论第一节地球科学体系及其研究任务地球是人类赖以生存和发展的物质源泉和环境,因此人类总是把自己的命运与地球的演变和太阳等星球对地球环境的影响紧密地联系在一起。

于是,人类在长期的实践中逐渐加深了对地球的认识,形成了一门以地球为研究对象的科学体系——地球科学(geo- science)。

地球科学是研究地球系统并解决人类社会发展所面临的一系列重大科学问题的科学。

在资源与环境问题日益突出,地球可居住性受到人们关注的今天,地球科学格外受到各国政府和科学界的重视。

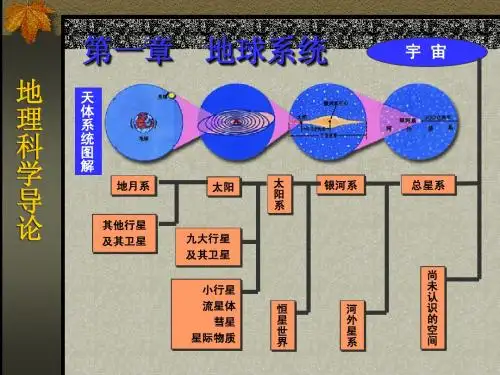

一、地球科学体系地球科学是数学、物理学、化学、天文学、地学、生物学六大基础自然科学之一。

从不同角度对地球内外不同圈层和范围进行研究而形成的各个学科,则是地球科学体系的分支和组成部分。

由于地球科学本身体系的复杂性,深人研究其某一部分的学科便不断形成和发展,有的则逐渐分化为相对独立的学科。

与此同时,基于地球各部分之间存在的客观联系,特别是不同学科或方法的相互借鉴、交叉与渗透,逐渐形成了一些交叉或边缘学科,从而组成地球科学的一个复杂体系。

大多数观点认为,地球科学包括地理学、地质学、大气科学、海洋科学、水文科学和固体地球物理学等。

(一)地理学地理学(geography)是研究地球表面自然现象、人文现象以及它们之间相互关系或区域分异的学科。

所谓地球表面,即指地球的大气圈、水圈、生物圈、岩石圈和人类圈相互交接的界面。

广义的地球表面,上自大气圈对流层顶部,下至岩石圈沉积岩底部,厚度为30~35kin。

狭义的地球表面,则指大气圈、岩石圈、水圈的交接面,上限离地面不超过100m,下限为太阳辐射可达的深度,是生物和人类活动最为集中也最为活跃的场所。

地理学是一门既古老又年轻的学科,其漫长的发展历程可分为三个时期,即古老地理学时期(自远古至18世纪末)、近代地理学时期(自19世纪至20世纪50年代)、现代地理学时期(20世纪60年代至今)。

经历三个时期的延续和发展,地理学逐渐形成了众多的分支,也组成了复杂的体系。

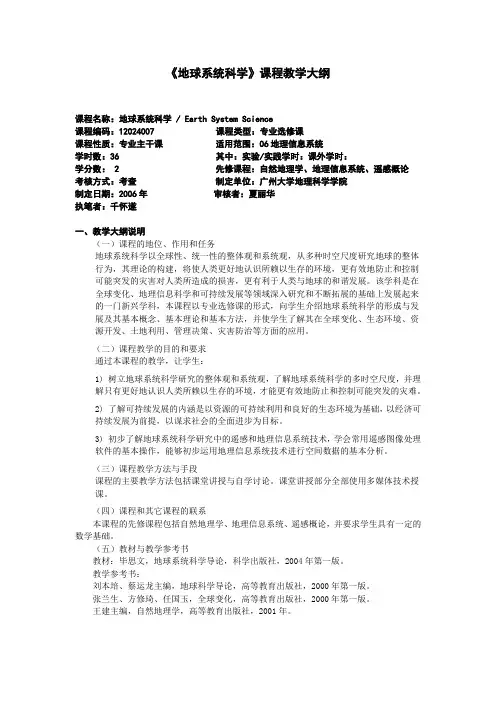

《地球系统科学》课程教学大纲课程名称:地球系统科学 / Earth System Science课程编码:12024007 课程类型:专业选修课课程性质:专业主干课适用范围:06地理信息系统学时数:36 其中:实验/实践学时:课外学时:学分数: 2 先修课程:自然地理学、地理信息系统、遥感概论考核方式:考查制定单位:广州大学地理科学学院制定日期:2006年审核者:夏丽华执笔者:千怀遂一、教学大纲说明(一)课程的地位、作用和任务地球系统科学以全球性、统一性的整体观和系统观,从多种时空尺度研究地球的整体行为,其理论的构建,将使人类更好地认识所赖以生存的环境,更有效地防止和控制可能突发的灾害对人类所造成的损害,更有利于人类与地球的和谐发展。

该学科是在全球变化、地理信息科学和可持续发展等领域深入研究和不断拓展的基础上发展起来的一门新兴学科,本课程以专业选修课的形式,向学生介绍地球系统科学的形成与发展及其基本概念、基本理论和基本方法,并使学生了解其在全球变化、生态环境、资源开发、土地利用、管理决策、灾害防治等方面的应用。

(二)课程教学的目的和要求通过本课程的教学,让学生:1) 树立地球系统科学研究的整体观和系统观,了解地球系统科学的多时空尺度,并理解只有更好地认识人类所赖以生存的环境,才能更有效地防止和控制可能突发的灾难。

2) 了解可持续发展的内涵是以资源的可持续利用和良好的生态环境为基础,以经济可持续发展为前提,以谋求社会的全面进步为目标。

3) 初步了解地球系统科学研究中的遥感和地理信息系统技术,学会常用遥感图像处理软件的基本操作,能够初步运用地理信息系统技术进行空间数据的基本分析。

(三)课程教学方法与手段课程的主要教学方法包括课堂讲授与自学讨论。

课堂讲授部分全部使用多媒体技术授课。

(四)课程和其它课程的联系本课程的先修课程包括自然地理学、地理信息系统、遥感概论,并要求学生具有一定的数学基础。

(五)教材与教学参考书教材:毕思文,地球系统科学导论,科学出版社,2004年第一版。

![uxu[专业课]地球科学概论知识点总结](https://uimg.taocdn.com/dd37781977c66137ee06eff9aef8941ea76e4b8b.webp)

第一章绪论1、地球科学的研究对象和基本任务:地球科学研究的对象:地球科学是系统研究地球物质的组成、运动、时空演化、相互作用及其形成机制的科学。

地球科学研究的任务:1、研究地球系统的基本特征、形成机制和发展规律;2、研究地理环境之间的相互关系;3、研究地理环境、人为环境的特点、发展动向和存在问题,寻求合理利用和改造的途径和方法。

2、地球科学的特点:(1)空间的广泛性与微观性(2)整体性与分异性((或差异性)(3)时间的漫长性与瞬间性(4)自然过程的复杂性与有序性(5)理论与实践的密切结合(6)研究方法和研究内容上的多学科性3、地球科学的发展趋势:(1)应用各种高科技向纵深、交叉、系统型发展。

(2)多学科跨部门的综合研究、国际性研究计划(3)由“资源型”转向“社会服务型”、“环境型”(4)从数值模拟向预测发展4、世界地球日: 4月22 日。

第二章地球的宇宙环境5、太阳系的组成和特征-:太阳系的组成:太阳的质量占太阳系总质量的99.8%。

太阳系共吸引八大行星,2000多颗小行星,600多颗彗星。

太阳系共有50颗卫星。

太阳系的特征:太阳系(携带地球)以220千米/秒的速度绕,银河系中心运动,旋转一周需2.8亿年。

地球以30千米/秒的速度绕太阳公转。

6、太阳系中行星的总体特征:体积密度卫星表面主要元素类地行星:小、大、少、固,Fe,Mg,Si,K,Ca,Al,Ti,Ni类木行星:大、小、多、非固,H,He,CH4,氨冰,水冰7、太阳系八大行星的分类:类地行星:水/金/地/火,岩石组成类木行星:木/土/天/海,气体组成第三章地球的物理性质及其应用8、陆地表面地形的类型及特征:山地:是海拔高度在 500m 以上的低山、1000m 以上的中山3500m以上的高山分布地区的总称。

线状延伸的山体称山脉,成因上相联系的若干相邻山脉称山系。

丘陵:是指海拔小于 500m 、顶部浑圆、坡度较缓、坡脚不明显的低矮山丘群平原:海拔低于 200m 、宽广平坦或略有起伏的地区,如我国的华北平原。

地球系统科学

学习笔记

绪论

地球系统科学

要实现传统地质工作向以“地球系统科学”为核心内容的现代地质工作转变

地球系统

狭义概念:地球系统是由地核、地幔、岩石圈、大气圈、水圈和生物圈相互作用而组成的统一体。

广义概念:地球系统科学是把地球看成一个由相互作用的地核、地幔、岩石圈、大气圈、水圈、生物圈、智慧圈和行星系统等组成部分构成的统一系统。

地球系统科学的目标:了解整个地球系统的过去、现在及未来的行为

地球整体:固体地球、流体地球、社会地球、行星地球

与传统地球科学对比,具有三个突出:

突出地球系统的整体性

突出信息科学

突出地球系统管理科学

内容要点:

地球系统科学的研究方法

全球变化的地外驱动因素

深空探测中的气候变化

全球变化的地内过程与驱动力

厄尔尼诺与气-水-岩石圈相互作用

全球变化和今后预测

古全球变化的启迪

青藏高原隆生与气候效应

全球变化与水资源

全球变化与自然灾害

人类演化与环境。

第一章绪论1、地球科学的研究对象和基本任务:地球科学研究的对象:地球科学是系统研究地球物质的组成、运动、时空演化、相互作用及其形成机制的科学。

地球科学研究的任务:1、研究地球系统的基本特征、形成机制和发展规律;2、研究地理环境之间的相互关系;3、研究地理环境、人为环境的特点、发展动向和存在问题,寻求合理利用和改造的途径和方法。

2、地球科学的特点:(1)空间的广泛性与微观性(2)整体性与分异性((或差异性)(3)时间的漫长性与瞬间性(4)自然过程的复杂性与有序性(5)理论与实践的密切结合(6)研究方法和研究内容上的多学科性3、地球科学的发展趋势:(1)应用各种高科技向纵深、交叉、系统型发展。

(2)多学科跨部门的综合研究、国际性研究计划(3)由“资源型”转向“社会服务型”、“环境型”(4)从数值模拟向预测发展4、世界地球日: 4月22 日。

第二章地球的宇宙环境5、太阳系的组成和特征-:太阳系的组成:太阳的质量占太阳系总质量的99.8%。

太阳系共吸引八大行星,2000多颗小行星,600多颗彗星。

太阳系共有50颗卫星。

太阳系的特征:太阳系(携带地球)以220千米/秒的速度绕,银河系中心运动,旋转一周需2.8亿年。

地球以30千米/秒的速度绕太阳公转。

6、太阳系中行星的总体特征:体积密度卫星表面主要元素类地行星:小、大、少、固,Fe,Mg,Si,K,Ca,Al,Ti,Ni类木行星:大、小、多、非固,H,He,CH4,氨冰,水冰7、太阳系八大行星的分类:类地行星:水/金/地/火,岩石组成类木行星:木/土/天/海,气体组成第三章地球的物理性质及其应用8、陆地表面地形的类型及特征:山地:是海拔高度在 500m 以上的低山、1000m 以上的中山3500m以上的高山分布地区的总称。

线状延伸的山体称山脉,成因上相联系的若干相邻山脉称山系。

丘陵:是指海拔小于 500m 、顶部浑圆、坡度较缓、坡脚不明显的低矮山丘群平原:海拔低于 200m 、宽广平坦或略有起伏的地区,如我国的华北平原。

什么是地球系统:地球系统是全球变化科学研究的对象;地球系统科学包含了全球变化科学研究的主要内容;是人类社会可持续发展的科学基础。

如何认识一个系统:物质组成;系统各部分中的过程;系统各部分之间的相互作用-反馈地球系统概念的发展地球系统概念的发展:(1)近代和现代地球科学体系的形成和发展(2)地球系统科学思想的产生地球系统的定义:由大气圈、水圈、岩石圈、冰冻圈和生物圈(包括人类圈)所组成的作为整体的行星地球;它是由一系列相互作用过程(包括系统各圈层之间的相互作用,物理、化学和生物三大基本过程的相互作用以及人与地球的相互作用)联系起来的、复杂的、非线性多重耦合系统。

-全球变化科学研究的对象地球系统科学的定义:把地球系统作为一个整体,研究其各圈层之间的物理、化学和生物过程之间的相互作用并与人类活动结合起来,借以了解现状和过去并预见未来的一门学科。

目的是为全球环境变化预测建立科学基础,并为地球系统的和人类社会的可持续发展提供科学依据。

地球系统科学研究的空间范围从地心到地球外层空间,时间度从几百年到几百万年。

地球系统的圈层地球系统的圈层:1.大气圈2.水圈3.生物圈4.冰雪圈5.陆圈(岩石圈、地心和地核)6.人类圈温室效应和全球变暖:温室效应(真实存在的自然过程,地球本身释放的温室气体的保温作用)全球变暖(有数据支撑的一个假说、人类活动下化石燃料的燃烧增加排放的温室气体的增温作用)北极海冰融化的效应:积极效应(欧洲北美贸易的“西北海上通到”每年可以通航数周、环北冰洋带的城市可能得到发展)负面效应(北极熊以及因纽特人生存危机、格陵兰冰盖加速融化导致海平面升高)海冰融化是否会导致海平面升高:阿基米德定律:浸没在液体中的物体受到向上的浮力作用,浮力的大小等于被取代的液体的重量全球变暖的潜在后果:气候变化(极端事件的增加)海平面上升(极地冰盖融化、海水受热密度变小)通过检验过去的气候变化来预测未来可能的情景。

我们最应该关注的变化(两个原则):1.迫切程度:臭氧层空洞>全球变暖>物种灭绝2.恢复难度及时间:物种灭绝>全球变暖>臭氧层空洞Dome C数据证明了什么:地球历史上二氧化碳浓度与温度高度正相关,说明把全球变暖归因与温室气体浓度增加是有依据的地球历史上每过一定的时间会发生一次二氧化碳浓度激增,然后伴随着数十万年的缓慢减少,如此循环,这是什么原因?(古生物大灭绝,之后缓慢恢复)人类可以在很多方面改变环境:全球变暖、臭氧层空洞、森林砍伐和物种灭绝人类活动的影响可以通过历史时期的资料来证实:冰芯记录二氧化碳浓度变化、K-T 边界与白垩纪—古近纪物种大灭绝的对应早期太阳暗淡佯谬:根据太阳光度随时间变化情况显示,早期地球会远比现在寒冷,但38亿年前地球就有液态水的存在,而35亿年前就有生物体存在了(当时地球的温度远高于其太阳光度换算的结果),可能是由于地球早期的温室气体含量远高于现在温室气体为何能够随着太阳变亮而降低?雏菊世界模型,平衡点移动雏菊世界给我们的启示:首先,一个行星系统在面对内部和外部的影响时并不是消极被动的其次,雏菊世界的系统表面上看起来是智能的,但其中并不涉及到预见和计划,只是具有反馈循环而已再次,生物群并没有使自己生存环境最优化的能力(雏菊世界系统并没有让温度达到雏菊最佳生长温度)雏菊世界给我们的警示:系统常常存在一些阈值,一旦超过这些阈值,系统会发生迅速而不可逆的变化,且由于阈值难以预测,这种变化往往没有前兆。