环境地学第二章2

- 格式:ppt

- 大小:9.27 MB

- 文档页数:85

第一章绪论环境地质学的研究内容:1.全球变化的研究;2.区域环境地质问题的研究;3.资源开发环境地质问的研究;4.地质灾害研究与防治;5.城市环境地质研究;6.重大工程建设的环境地质研究;7.医学环境地质的研究;8.生态环境的地质研究;9.现代科学技术在环境地质学中的应用研究。

环境地质学的任务:是在分析地质环境组成要素的特征和变化规律的基础上,研究人类活动与地质环境的相互关系,揭示环境地质问题的发生、发展和演化趋势,全面评价地质环境质量,提出地质环境合理开发、利用和保护的对策与方法,为实现人类社会、经济的可持续发展提供了科学依据。

环境地质学的研究方法:1.自然历史分析法 2.地球化学法3.系统分析法4.环境地质制图方法5.模型模拟与预测方法6.环境地质评价方法7.现代科学技术方法第二章环境地质学的基本理论问题地质环境:系指岩石圈层及其表层风化产物,包括地球岩石圈层和表层风化层两部分地质体的组成、结构和各类地质作用与现象。

具有一定空间概念的客观实体,它包含物质组成、地质结构和动力作用三种基本要素。

地质环境的基本特征:地质环境的容量、地质环境的质量、地质环境的相容性、地质环境的反馈作用。

地质环境的容量:某个特定地质空间可能承受人类社会经济发展的最大潜能。

地质环境的评价:1.自然地质条件的稳定性;2.原生地球化学背景;3.地质资源的丰富程度;4.抗人类活动干扰的能力;5.受污染或受破坏的程度。

地质资源:地质环境系统内可供人类利用的一切资源。

地质环境的相容性:地质环境对人类施加的某种干扰的适应性。

自然地质条件的稳定性:自然地质条件是决定地质环境质量的主要因素,其中最重要的有:地质构造的稳定性、地形稳定性、地基稳定性、岩层性质以及地质灾害发育情况。

自然地质作用:是地质动力引起的,两种基本类型的作用——内动力地质作用(构造运动、岩浆运动、地震以及变质作用)和外动力地质作用(风化、剥蚀、搬运、沉积以及成岩作用),推动着地壳的运动和发展。

第二章行星地球第一节地球的宇宙环境1光年:光在真空中一年时间锁经过的驱离为1光年。

2.天文单位:1天文单位即日地平均距离,约14960万km,用于测定太阳系天体的距离3.行星:指位于围绕太阳轨道上,有足够大的质量来克服固体应力以达到流体静力平衡的形状(近于球形),以及清空了其轨道附近区域的天体。

4.矮行星:指位于围绕太阳轨道上,有足够大的质量来克服固体应力以达到流体静力平衡的形状(近于球形),还没有清空其轨道附近区域以及不是一颗卫星的天体。

5.太阳系小天体:其余所有围绕太阳运转又不是卫星的天体。

6.柯伊伯带:沿黄道带平面的一个带状天区内,存在10亿至100亿颗以冰态为主要成分的小天体绕太阳公转。

是众多小行星和彗星的发源地。

是40多亿年前太阳系形成时留下的遗物,是太阳系的“化石”。

7.食分:一是表明日、月被掩食的程度,即食分愈大,被遮掩的面积愈大;二是表明日、月食过程的时间长短,即食分愈大,日、月食过程的时间愈长。

第二节地球的运动1.恒星日:某地经线连续两次通过同一恒星(或春分点)与地心连接的时间间隔。

2.太阳日:日地中心连线连续两次与某地经线相交的时间间隔。

3.时区:使用同一种时间制度的区域。

4.区时:本区中央经线的地方平时,作为区内使用的标准时。

5.恒星年:地心连续两次通过黄道同一恒星的时间间隔,年长为365.2564日。

也是地球公转的正周期。

6.黄道:地球的轨道平面无限扩大与天球相交的大圈。

是地球日心天球投影,与天赤道有23°26′的交角。

7.春分点:黄道与天赤道有两个交点,其中太阳向西向东作用年视运动时,从南半球进入北半球的交点。

第三节地球的形状和结构1.大地水准面:全球静止海面,是假设占地表四分之三的海洋表面完全处于静止的平衡状态,并将其延伸通过陆地内部所得到的全球性的连续的粉笔曲面,曲面上处处与铅垂线垂直。

它是陆地上海拔的起算面。

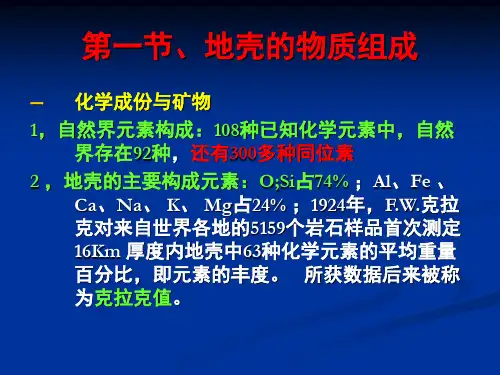

第二章地壳第一节地壳的组成物质1.矿床:包括成矿作用和经济技术开发因素的变化,其范围随科技的进步不断扩大。

基础。

二、地质环境的基本特征(一)地质环境的容量地质环境的容量,即某个特定地质空间可能承受人类社会经济发展的最大潜能。

人类所有生产和生活的消费物资,都直接或间接地取自地质环境;人类在生产和生活过程中产生的一切废弃物,又都直接或间接地排放到地质环境之中。

所以,地质环境的容量,可以用特定地质空间可能提供人类利用的地质资源量和对人类排放的有害废物的容纳能力来评价。

地质资源,指地质环境系统内可供人类利用的一切物质。

随着科学技术的进步,这种资源的概念在不断地发展。

在现阶段,至少有下列几个方面:①矿物资源;②能源资源;③建筑材料资源;④土地资源;⑤地下水资源;⑥地质景观资源;⑦地质空间资源等。

这些地质资源,绝大多数是不可更新资源,使用后不能再生。

水资源虽能得到更新,但其年可用量也是有限度的。

所以,滥采、滥用地质资源,必将带来严重的后果。

地质环境对人类排放的有害废弃物的容纳能力,取决于地下水、土壤和岩石对污染物的净化能力。

水体、土壤、岩石对污染物质具有自净功能,通过这种自净功能,地质环境对外来的污染物质进行内部消化,起到自动调节的作用。

(二)地质环境的质量地质环境的质量,在一定程度上由地球物理因素和地球化学因素决定,其好坏对人类的生活和社会经济的发展都会有很大的影响。

地质环境质量的好坏,可以由以下几个方面的条件来评定。

1.自然地质条件的稳定性自然地质条件是决定地质环境质量的主要因素,其中最重要的有:地质构造的稳定性、地形稳定性、地基稳定性、岩层性质以及地质灾害发育情况。

2.原生地球化学背景人类生存于地球化学场的作用下,钙、镁、钾、钠、碳、氮、氧、磷等元素及某些微量元素是人体和其他生物体发育所必需的。

环境中某些元素含量过高、过低或存在对人体有害的其他元素,均会给人的健康带来危害。

所以,环境的地球化学背景值是地质环境质量的一个重要标志。

3.地质资源的丰富程度矿物资源、能源资源、土地资源、地下水资源、建筑材料资源和地质空间资源等是人类赖以生存和发展的重要物质基础,人们的生活水平与地质资源的丰富程度及其可用价值的大小密切相关。

第一章绪论1、生态圈:包括地球上一切有生命的机体和维持他们生存的各种系统,即生态圈是生物圈与生命支持系统的统一体,是地球上全部生物和与之发生相互作用的环境的总和。

生态圈包括生物圈和生命支持系统两大部分。

生态圈中,有生命的部分共同构成生命系统,地球上有生命存在的空间称作生物圈。

生态圈中的生命支持系统是指地球上生命系统生存所需要的某些必要的条件,主要包括大气圈、水圈、岩石圈和能量。

2、环境生态学定义:是研究认为干扰下,生态系统内在的变化机制、规律和对人类的反效应,寻求受损生态系统修复、重建和保育对策的科学,即运用生态学的理论,阐明人与环境间相互作用的机制和效应以及解决环境问题的生态途径的科学。

3、关于生态学发展的三本书《增长的极限》《人类环境宣言》《我们共同的未来》4、生态学的定义是研究生物与其生活环境之间相互关系的科学。

5、环境科学:从广义上说是研究人类周围大气、土地、水、能源、矿物资源、生物和辐射等各种环境因素及其与人类的关系,以及人类活动对这些环境要素影响的科学。

从狭义上将讲它是研究由人类活动所引起的环境质量的变化以及保护和改进环境质量的科学。

6、全球性环境问题资源枯竭、全球气候变化、自然生态系统功能退化、突发性环境和生态灾害频发等。

第二章、生物与环境1、种的性状可分两类:基因型与表型。

(前者是种的遗传本质,即生物性状表现所必须具备的内在因素;后者是与环境结合后实际表现出的性状。

)2、什么叫生物的协同进化:一个物种的进化必然会改变作用于其他生物的选择压力,引起其他生物也发生变化,这些变化反过来又会引起相关物种的进一步变化。

这种两个相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同进化过程即为协同进化。

3、生物多样性的概念、包括哪几个方面、各方面定义:生物多样性就是生物类群层次结构和功能的多样性。

一般包括四个层次,即遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性和景观多样性。

①遗传多样性:又称为基因多样性,指种内不同种群之间或同一种群内不同个体的遗传变异总和。

第一章绪论1、环境地质学定义:环境地质学是应用地质科学、环境科学以及其他相关学科的理论与方法,研究地质环境的基本特性、功能和演变规律及其与人类活动之间的相互作用、相互制约的关系的一门学科。

其研究对象是:人类社会与地质环境组成的复杂系统第二章环境地质学的基本理论问题1、地质环境的内涵与基本特征(1)定义:所谓地质环境,是指岩石圈及其表层风化产物,包括地球岩石圈和表层风化层两部分地质体的组成、结构和各类地质作用与现象。

(2)它包含3种基本要素:物质组成、地质结构、动力作用(3)地质环境的基本特征:①地质环境容量方面,地质环境容量可以用特定空间可能提供给人类利用的地质资源量和对人类排放的有害废物的容纳能力来评价。

地质资源包括矿物资源、能源资源、建筑材料资源、土地资源、地下水资源、地质景观资源、地质空间资源等,这些资源绝大多数是不可再生资源;地质环境对人类排放的有害废弃物的容纳能力,取决于地下水、土壤和岩石对污染物的净化能力。

②地质环境的质量方面,地质环境质量的好坏,由自然地质条件的稳定性、原生地球化学背景、地质资源的丰富程度、抗人类活动干扰的能力、受污染或受破坏的程度③地质环境的相容性方面,地质环境的相容性是指地质环境对人类施加的某种干扰的适应性。

在同一类地质环境系统内,不同的工程活动,可能产生两种截然不同的反应趋势,良性反应或恶性反应,这取决于人类活动与该地区各种环境要素之间的作用性质。

④地质环境的反馈作用方面,地质环境比较容易受到人类活动的影响,当人类活动的规模和强度超过了地质环境的承受极限后,必然导致地质环境发生变化,对人类活动做出反应。

2、环境地质作用(1)定义:环境地质作用主要指人类与地质环境间的相互作用,具体包含:①各种自然地质因素、自然地质现象对人类的作用,即自然地质作用②人类活动对地质环境的作用与反作用,即人为地质作用及上述地质作用的反馈作用。

(2)类型:自然地质作用、人为地质作用3、人为地质作用的表现形式:①人为剥蚀地质作用②人为搬运地质作用③人为堆积地质作用④人为塑造地形作用⑤人类活动的其他地质作用4、环境地质学理论研究的几个前沿问题(1)地球各圈层的相互作用问题地球是由多个圈层有机结合而成的具有特定结构和功能的有机整体,大气圈、水圈、岩石圈和生物圈既相互联系又相互作用。

《环境工程地质学》教学大纲课程编码:学分:2 学时:32课程类别:专业选修课授课专业:环境工程考查方式:考查大纲执笔人:一、课程目标《环境工程地质学》是环境工程地质学是研究人类活动和地质环境相互作用的学科,它是地质学的一个分支,也是环境地学的组成部分。

环境工程地质学的研究内容包括自然和人为引起的环境地质问题,但也有人从狭义的地质环境概念出发,把问题局限于岩石圈。

1972年中国开始探讨环境工程地质学的范畴、理论和方法,组建研究机构,到70年代中期,发展成为一门较系统的新学科。

二、基本要求《环境工程地质学》是一门知识面较宽的课程,它所包括的内容涉及到遥感原理及应用、摄影测量学等科目。

要求学生开课前应自学相关的课程或教师补充相关内容的介绍。

本课程重点:区域地质环境研究、地质灾害的环境地质问题的研究、为预报地质灾害提供依据,为减免灾害提出防范措施、地球化学环境对人类的影响问题、工程建设中可能引起的环境恶化问题、自然资源开发中的环境地质问题。

建议采用的教学方法:讲、讨结合(讲解与讨论相结合),设、考结合(在考试成绩评定中注重学生平时设计分析能力和基本知识的测试相结合)。

三、教学内容与学时分配建议第一章绪论(学时:2)第一节环境工程地质学的研究对象、内容与分科第二节环境工程地质学的研究方法及与其他学科的关系第三节环境工程地质学的发展简史第二章环境工程地质学的基本理论问题(学时:2)第一节地质环境的内涵与基本特征第二节环境地质作用第三节环境工程地质学理论研究的几个前沿问题第三章土地资源与地质环境(学时:4)第一节土地资源与土地(壤)环境问题第二节土地利用对地质环境的影响第三节土地资源保护与可持续利用第四章水资源与地质环境(学时:4)第一节水资源与水环境问题概述第二节水体污染第三节水资源开发对地质环境的影响第四节水资源保护与可持续利用第五章矿产资源开发与地质环境(学时:4)第一节矿产资源及其特性第二节矿产资源开发对地质环境的影响第三节矿山地质环境治理第六章能源与地质环境(学时:2)第一节能源与能源环境问题概述第二节能源开发对地质环境的影响第七章人类活动与地质环境(学时:4)第一节工程活动与地质环境第二节城市化与地质环境第三节农业活动与地质环境第四节人工废弃物处置与地质环境第八章地质灾害(学时:4)第一节地质灾害概述第二节地震灾害第三节火山喷发灾害第四节斜坡变形破坏地质灾害第五节岩溶地面塌陷第六节地裂缝第九章地质环境与人体健康(学时:4)第一节表生环境地球化学特征第二节原生环境地球化学异常与人体健康第三节环境污染对人体健康的影响第十章环境地质调查评价与制图(学时:2)第一节环境地质调查第二节环境地质评价第三节地质环境质量现状评价第四节地质环境质量影响评价第五节环境地质区划与制图第六节环境地质研究新技术与新方法四、教材及主要参考资料1.环境学概论(第四版),刘培桐主编,高等教育出版社,2008年;2.环境工程地质学(第三版),黄文辉,曾溅辉主编,石油工业出版社2011年。

第一章地球一、名词解释:宇宙:宇宙是一个巨大无比的物质世界,其中包含着无数的天体,和极其广阔的空间。

天体:宇宙中各种各样的星体叫天体日界线:180°经线被定为国际日期变更线即为日界线地转偏向力:由于地球转动而使在地球上运动的物体发生方向偏转的力黄赤交角:赤道面与黄道面的交角即黄赤交角23°27′。

恒星日:如果取春分点为标准则春分点连续两次通过统一子午面的时间叫做一恒星日。

恒星年:地球连续两次通过太阳和另一恒星连线与地球轨道的交点所需的时间为365d6h9min9.5s成为一个恒星年。

二、填空题:1、太阳系包括八大行星,,按其物理性质可分为两组,即类地行星和类木行星。

2、地球固体地表以内可以分为三层,地壳与地幔的分界面是莫霍面地幔与地核的分界面是古登堡面。

3、地球的外部构造包括大气圈、水圈和生物圈三个圈层。

4、南北半球的分界线是赤道;东西半球的分界线是本初经线。

5、全球共有6块大陆,亚欧大陆、非洲大陆、北美洲大陆、南美洲大陆、南极大陆、澳大利亚大陆。

三、简答题:1、地球自转产生哪些地理意义?⑴地球自转决定昼夜更替,并使地表各种过程具有昼夜节奏。

⑵地球自转使所有在北半球作水平运动的物体都发生向右偏转,在南半球则向左偏。

⑶地球自转造成同一时刻、不同经线上具有不同的地方时间。

⑷月球和太阳的引力使地球体发生弹性变形,在洋面上则表现为潮汐。

⑸地球的整体自转运动同它的局部运动如地壳运动、海水运动、大气运动等,都有密切的关系。

2、地球表面的基本特征。

⑴太阳辐射几种分布于地表,太阳能的转化亦主要在地表进行。

⑵固态、液态、气态物质同时并存于地表,使海洋表面成为液—气界面,海底成为液—固界面,陆地表面成为气—固界面。

⑶地球表面具有其特有的、由其本身发展形成的物质和现象。

⑷相互渗透的地表各圈层之间,进行着复杂的物质、能量交换和循环,并且在交换和循环中伴随着信息的传输。

⑸地球表面存在着复杂的内部分异。

环境地质学一,二章自然环境是人类出现之前就存在的,是人类目前赖以生存、生活和生产所必需的自然条件和自然资源的总称,即阳光、温度、气候、地磁、空气、水、岩石、土壤、动植物、微生物以及地壳的稳定性等等自然因素的总和;地球环境指的是自然环境,它是人类生存和发展的决定性因素,人类的一切生命活动和生产活动都离不开自然环境。

地球的环境是一个很复杂的系统,它包括大气环境、水环境、生态环境和地质环境。

地质环境指岩石圈及其表层风化产物,包括地球岩石圈和表层风化层两部分地质体的组成、结构和各类地质作用与现象。

地质环境容量指某个特定的地质空间可能承受人类社会经济的最大潜能。

地质环境的质量在一定程度上,是由于地球物理因素和地球化学因素决定的,其好坏对人类的生活和社会经济发展都会有很大的影响。

地质环境质量的好坏,可以有以下几个方面的条件评定。

(1)自然地质条件的稳定性自然地质条件是决定地质环境质量的主要因素,其中最重要的有地质构造的稳定性、岩石性质、地质灾害情况等。

(2)原生地球化学背景地球上人类都处在一定的地球化学场作用下。

一定数量的钙、镁、钾、钠、碳、氮、氧、磷等元素及某些微量元素,是人体和其他生物体发育所必需的。

环境中某些元素含量过高、过低均会影响人体健康。

所以,环境的地球化学背景值是地质环境的一个重要标志。

(3)抗人类活动干扰的能力地质环境脆弱的地区,抗人类活动干扰的能力很差,工程经济活动稍有不慎,就有可能是环境状况恶化。

例如,处于半干旱、半湿润的华北平原,农田水利活动不当,很容易使土壤盐渍化加剧。

(4)受污染或受破坏的程度现在,地球上几乎不存在未受人类活动影响的区域。

天然的地质环境越来越少,人为因素对环境的影响越来越大,必须考虑人为因素对地质环境的干扰。

其中,最主要的使废弃物对环境的污染,工程-经济活动对环境的破坏。

人类-地球环境复合系统是由人类社会和地球环境两大系统耦合成的、远离平衡态的、复杂而有序的开放系统。