第三章地球表层环境与地球表层系统

- 格式:ppt

- 大小:3.62 MB

- 文档页数:42

一、地球表层系统的组成1. 大气层:- 对流层:位于地球表面上方约10-15公里的大气层,其中包含了大部分的气候现象和天气变化。

对流层中的空气循环形成了风和气候系统。

- 平流层:位于对流层之上,高度约15-50公里,大气层中的气流基本上是水平流动的。

平流层中的臭氧层起到了屏蔽紫外线辐射的作用。

- 臭氧层:位于平流层之上,高度约20-50公里,含有大量的臭氧分子,起到过滤紫外线的作用,保护地球上的生物免受紫外线辐射的伤害。

2. 水体:- 海洋:地球表层的海洋占据了地球表面的约71%,是地球上最大的水体。

海洋对调节气候、吸收二氧化碳、提供食物资源等起着重要作用。

海洋中的洋流和海洋生物多样性也对地球生态系统具有重要影响。

- 湖泊:地球表层的湖泊是由淡水组成的水体,对于维持地区的水循环、生物多样性和人类生活等具有重要意义。

湖泊中的水质和湖泊生态系统的健康状况对周围环境和生物群落有着重要影响。

- 河流:地球表层的河流是水体在陆地上流动的一部分,它们对于水循环、土壤侵蚀和提供淡水资源等起着重要作用。

河流的水量和水质对周围生态系统和人类社会有着重要影响。

- 冰川:地球表层的冰川是由积雪和冰形成的,它们对于地球的水循环、气候调节和海平面的变化等有重要影响。

冰川的融化速度和冰川水资源的变化对地球气候和水资源分配有着重要影响。

3. 陆地:- 大陆:地球表层的大陆是由地壳构成的陆地部分,包括七大洲和一些岛屿。

大陆上的地形地貌多样,包括山脉、高原、平原、盆地等。

大陆地壳的构造和地质活动对地球的地震、火山活动和地壳演化有着重要影响。

- 植被:地球表层的植被是陆地上的植物群落,包括森林、草原、沙漠等。

植被对于土壤保持、气候调节和生物多样性维持等起着重要作用。

植被的分布和类型受到气候、土壤和人类活动等因素的影响。

- 土壤:地球表层的土壤是由岩石风化和有机物分解形成的,它们是植物生长的基础,同时也是水分和养分的储存和传递介质。

第三章地球表层环境与地球表层系统第一节地球表层系统的组成地球表层环境是一个系统,可以称之为地球表层系统。

地球表层系统,是一个非常复杂的巨系统。

说其复杂,是因为它由许多大大小小的系统组成。

并且涉及环境的因素多、空间范围大。

对于这样一个复杂的巨系统,如果事无巨细、面面俱到,是无法对其进行刻画与研究的。

这里只想从自然地理学的角度,对其基本的组成与特征作一个简要的叙述。

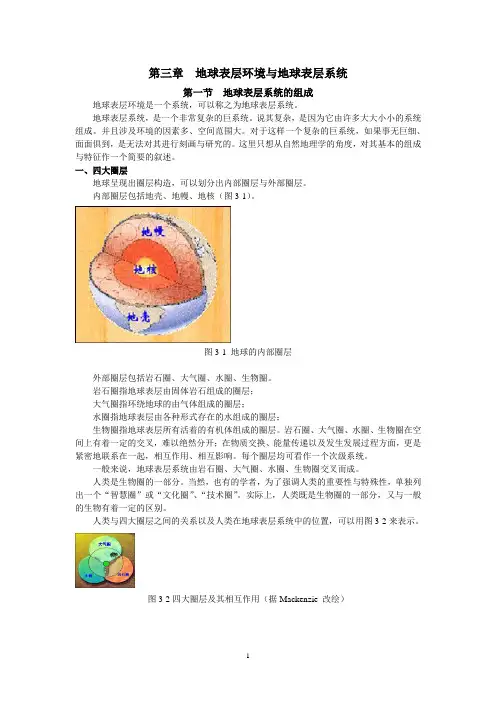

一、四大圈层地球呈现出圈层构造,可以划分出内部圈层与外部圈层。

内部圈层包括地壳、地幔、地核(图3-1)。

图3-1 地球的内部圈层外部圈层包括岩石圈、大气圈、水圈、生物圈。

岩石圈指地球表层由固体岩石组成的圈层;大气圈指环绕地球的由气体组成的圈层;水圈指地球表层由各种形式存在的水组成的圈层;生物圈指地球表层所有活着的有机体组成的圈层。

岩石圈、大气圈、水圈、生物圈在空间上有着一定的交叉,难以绝然分开;在物质交换、能量传递以及发生发展过程方面,更是紧密地联系在一起,相互作用、相互影响。

每个圈层均可看作一个次级系统。

一般来说,地球表层系统由岩石圈、大气圈、水圈、生物圈交叉而成。

人类是生物圈的一部分。

当然,也有的学者,为了强调人类的重要性与特殊性,单独列出一个“智慧圈”或“文化圈”、“技术圈”。

实际上,人类既是生物圈的一部分,又与一般的生物有着一定的区别。

人类与四大圈层之间的关系以及人类在地球表层系统中的位置,可以用图3-2来表示。

图3-2四大圈层及其相互作用(据Mackenzie 改绘)上图表示了三重含义:(1)人类是生物圈的一部分,但又不同于一般的生物;(2)人类生存在四大圈层的交界面上,四大圈层是人类诞生与发展的环境;(3)人类对四大圈层均有着重要的作用与影响。

四大圈层之间及其与人类相互作用、相互影响,构成了地球表层系统。

二、三大界通常物质可以划分为无机物与有机物,自然界可以划分为无机界与有机界。

地球表层系统的物质组成,也可以概括为无机物与有机物两大类。

地球科学奥赛教程青岛九中青岛九中地球科学奥赛教程第一章:地球的起源与演化地球是我们生活的家园,它的起源与演化是地球科学的基础。

在这一章中,我们将带领大家一起探索地球的起源与演化过程。

1.1 地球的形成地球的形成源于宇宙大爆炸后的宇宙尘埃云,经过几十亿年的演化,逐渐形成了我们熟知的地球。

在这个过程中,地球经历了原始地壳的形成、海洋的出现以及大气的形成等重要阶段。

1.2 地球的演化地球的演化是一个复杂而长期的过程。

从原始地壳的形成到现代地壳的建立,从古老的地质构造运动到现代的板块构造理论,地球的演化过程中涉及了地质、地球物理、地球化学等多个学科的研究。

第二章:地球的内部结构与动力学地球的内部结构与动力学是地球科学的重要组成部分。

在这一章中,我们将深入探讨地球的内部结构以及地球内部的动力学过程。

2.1 地球的内部结构地球的内部结构包括地壳、地幔和地核三个主要部分。

地壳是我们生活的地方,地幔是地壳下面的一层具有流动性的岩石层,地核则是地球的中心部分,由铁和镍组成。

2.2 地球内部的动力学过程地球内部的动力学过程决定了地球的形态和地壳的变化。

其中包括地震、火山喷发等现象,以及板块构造运动、地热活动等地质现象。

第三章:地球的表层过程与环境变化地球的表层过程与环境变化是地球科学中的重要内容。

在这一章中,我们将探讨地球表层的各种过程以及其对环境的影响。

3.1 大气与气候变化大气是地球表层的重要组成部分,其变化对气候产生重要影响。

我们将深入了解大气的成分、结构以及气候变化的原因和影响。

3.2 水循环与水资源管理水循环是地球表层的重要过程,它涉及到地球上的水资源分配和利用。

我们将探讨水循环的机制以及如何科学合理地管理水资源。

第四章:地球科学与可持续发展地球科学与可持续发展是我们探索地球的目标,也是地球科学的重要应用领域。

在这一章中,我们将探讨地球科学在可持续发展中的作用和应用。

4.1 地球科学与环境保护地球科学在环境保护中扮演着重要角色。

地球表层系统的组成之间的联系一、地球表层系统概述地球表层系统是指地球的外部圈层,包括大气圈、水圈、岩石圈和生物圈。

这些圈层之间相互作用、相互影响,形成了地球表面的复杂环境。

地球表层系统的组成要素之间存在密切的联系,这些联系不仅影响着地球表面的自然地理环境,也与人文地理要素相互作用,共同决定了人类生存和发展的环境。

二、自然地理要素1.地壳地壳是地球表层系统的最外层,它为人类和其他生物提供了生存的场所。

地壳的运动和板块构造是影响地表形态和地质活动的重要因素。

地壳的岩石组成和结构对地形的形成、地震的分布以及矿产资源的形成都有重要影响。

2.水文系统水文系统是地球表层系统中水的循环和运动的过程。

水圈通过蒸发、降水、径流等过程与大气圈、岩石圈和生物圈相互作用。

水资源的分布和运动对人类生活和生态系统具有重要意义,同时水文循环也是影响气候变化的重要因素。

3.生物圈生物圈是指地球上所有生物及其生存环境的总和。

生物圈与大气圈、水圈和岩石圈相互作用,形成了复杂的生态系统。

生物圈中的生物循环和生态平衡对维护地球表面的环境和生态系统的稳定性具有重要作用。

三、人文地理要素1.人类社会人类社会是地球表层系统中最重要的组成部分之一。

人类通过生产活动、城市化、交通等方式与自然地理环境相互作用。

人类社会的发展和变化对自然环境产生重要影响,同时自然环境的变化也会对人类社会产生反馈作用。

四、系统间的相互作用1.自然地理与人文地理的互动自然地理要素和人文地理要素之间存在密切的互动关系。

人类社会的发展和变化会改变自然环境的状况,如土地利用、水资源开发、城市化等。

同时,自然环境的变化也会对人类社会产生影响,如自然灾害、气候变化等。

这种互动关系决定了地球表层系统的复杂性和动态性。

2.地球表层系统内部的反馈机制地球表层系统的各个组成部分之间存在复杂的反馈机制。

例如,水文循环过程中,降水和径流的变化会影响到地表的土壤湿度和地下水位,进而影响地表植被的生长和分布。

地理教科书的表层系统地理教科书是学生们学习地理知识的重要工具,其中的表层系统是地理教科书中的一个重要部分。

表层系统是地球表面的一层,由岩石、土壤和植被等组成。

它不仅是地球生态系统的基础,也直接影响着人类的生产生活。

下面将从不同角度来探讨地理教科书中的表层系统。

一、表层系统的构成表层系统主要由岩石、土壤和植被组成。

岩石是地球的固态物质,它经历了长时间的风化和侵蚀,形成了土壤。

土壤是表层系统中最重要的组成部分,它是植物生长的基质,也是农业生产的重要资源。

植被是表层系统中的绿色覆盖,它通过光合作用将太阳能转化为植物的生物质,同时还具有保护土壤的作用。

二、表层系统的功能表层系统具有多种功能。

首先,它是生态系统的基础,提供了植物生长所需的土壤和营养物质。

其次,表层系统具有调节气候的作用。

植被通过蒸腾作用释放水蒸气,调节气温和湿度,减缓气候变化的速度。

此外,表层系统还具有保护水资源的作用。

植被通过根系吸收水分,减少水资源的流失和污染。

最后,表层系统还具有防止土壤侵蚀的作用。

植被的根系可以固定土壤,减少水流对土壤的冲刷,防止土壤侵蚀。

三、表层系统的破坏和保护由于人类活动的影响,地球表层系统受到了严重的破坏。

森林砍伐、过度放牧和过度耕种等行为导致了大量的土壤侵蚀和水资源流失。

此外,城市化的进程也使得大量的表层系统被人工覆盖,导致生态系统的破坏。

为了保护地球表层系统,人们需要采取一系列的措施。

首先,要加强对土壤资源的保护和管理,合理利用土地资源,减少土壤侵蚀。

其次,要加强对植被的保护和恢复,合理开展森林和草原资源的利用。

最后,要加强对水资源的管理和保护,减少水资源的浪费和污染。

四、表层系统与人类生产生活的关系表层系统与人类的生产生活密切相关。

首先,表层系统是农业生产的重要基础。

土壤为农作物的生长提供了养分和水分,植被为农作物提供了遮荫和保护。

其次,表层系统是城市建设的重要条件。

城市需要大量的土地资源和水资源,而表层系统可以为城市提供这些资源。

第一篇自然地理学与地球表层系统第一章自然地理学与人类环境自然地理学是以人类赖以生存的地球表层自然环境的区域特征、区域分异及其发生的发展过程与变化规律为研究对象的,或者说,自然地理学是以人类赖以生存的地球表层自然系统的区域特征与空间分布、变化规律为研究对象的。

自然地理学研究的目的在于对人类赖以生存的地球表层自然环境的评估、预测、规划、管理、优化、调控。

通过这些达到保护环境、合理利用自然资源与环境、与环境协调共处的目的,从而保障人类的可持续发展。

研究内容:(1)、人类赖以生存的地球表层自然环境的组成、结构及其区域分布规律。

(2)、人类赖以生存的地球表层自然环境的成因及其变化规律。

(3)、人类赖以生存的地球表层自然环境系统的运行机制(物质循环、能量转换、信息传输)(4)、人类与地球表层自然环境的相互作用、相互影响(5)、地球表层自然环境的评估、预测、规划、管理、优化、调控自然地理学的性质:综合性多学科交叉、多要素融合区域性地理学的本质特征,区别于其他学科的最根本的性质环境性研究人类赖以生存的地球表层环境,以及人与环境互相作用的学科系统性研究物与物之间联系的科学。

系统性整体性系统是由相互作用、相互联系着的部分组成的整体,整体的功能大于各部分功能之和。

层次性系统可以划分为许多个不同的层次动态性系统大都处在不停地发展变化过程中结构功能性系统的结构决定了系统的功能,系统的功能是与系统的结构相匹配的自然地理学就是用系统的、综合、区域联系的观点和方法,去审视与研究人类赖以生存的地球表层自然环境的组成、结构、区域分异特征、形成与变化规律,从而对其进行评估、预测、规划、管理、优化、调控的学科。

地球系统又可划分为地球表层系统和地球内部系统。

地球表层系统又可以划分为地球表层自然系统与地球表层人文系统。

地球表层自然系统是由大气圈、水圈、岩石圈、生物圈相互作用而构成的,研究大气圈、水圈、岩石圈、生物圈的核心学科分别是大气学科、水文学、地质学与生物学。

《第三章地球的面貌》单元教学计划一、本章内容分析(一)整体分析新课标将课程内容结构以空间尺度的视角进行了全新调整,分为认识全球和认识区域两大部分,更加突出了地球科学教育的要求,从更加宏大的视角让学生认识人类的地球家园,形成了“宇宙一地球一地表一世界一中国一家乡”的认知顺序。

本章涉及的内容为认识地球表层的自然环境部分,根据课标的内容要求,认识“地球的面貌”选取了自然地理环境中的“海陆分布”“世界的地形”“海陆变迁”等主要内容。

根据课标的五项要求,本章教材的编写对相关学习内容进行了重组与整合,安排了“世界的海陆分布”“世界的地形”“海陆变迁”三节,并在章末设计了“探究与实践板块运动与地震”这一跨学科主题学习的栏目。

本章教材在“探究与实践”板块中设计了“板块运动与地震”的跨学科主题学习活动,一方面是让学生根据地理坐标标注“2013—2022年印度尼西亚及其附近地区发生里氏7.0级及以上的大地震”的空间位置(数学、美学),进一步感悟板块运动对地震分布的影响,初步理解世界地震的空间分布规律。

另一方面,学生通过讨论地震发生时的应急措施(物理),并创作一部地震逃生情景剧(语文、话剧),旨在提升学生的防灾意识和自救能力。

“板块运动与地震”这一探究活动的设置,以真实情境为源头,以地理知识与技能的应用为核心,渗透了一定的数学、语文、美学、物理等知识和方法。

活动的实施需要在教师的引导下,学生通过自主探究与实践来完成相关的学习目标,重在学科思维的训练与融合提升。

(二)具体分析1.本章课标要求与解读本章对应的是课标中“主题三地球的表层”之下的自然环境部分中“陆地和海洋”的内容,具体对应的课标为“阅读世界地图,描述世界海陆分布状况,说出七大洲、四大洋的分布。

通过阅读地形图、图像,观看影视资料,观察地形模型或实地考察等,区别山地、丘陵、高原、平原、盆地的形态特征。

在世界地形图上指出陆地主要地形和海底主要地形的分布,观察地形分布大势。

自然地理学第一章自然地理学与人类环境第二节自然地理学研究的对象、内容、目的与意义自然地理学:主要研究地球表层自然环境的组成、结构、特征、区域分异规律、形成与运行机制。

研究对象:地球表层自然系统的区域特征与空间分布、变化规律。

研究内容:地球表层自然环境的成因与变化规律;空间与组成结构;物质、能量和信息流动;人地相互作用;评估、预测、规划、管理和调控。

第三节自然地理学的性质①综合性(多学科交叉、多要素融合)②区域性(本质特性、区别于其他学科的本质特性)③环境性(人类面临严重的环境问题)④系统性(整体性、层次性、动态性、功能结构性)第四节自然地理学与地球表层系统一、定义:自然地理学是研究地球表层自然环境的学科。

用系统、综合、区域联系的观点与方法,去审视与研究与人类赖以生存的地球表层自然环境的组成、结构、区域分异特征、形成与变化规律,从而对其进行评估、预测、规划、管理、优化、调控的科学。

二、自然地理学与地球表层系统的关系(P9)第二章地球与地球表层环境第二节地外系统对地球表层环境的影响包括:①、能量的来源(太阳辐射)②、引力的影响(太阳与太阳系行星引力是地球沿自身固有轨道运行;太阳月亮引力引起潮汐现象)③、陨石撞击的环境效应(改变地表环境形成陨石坑与环形山;导致地震;地球表层环境的灾变;岩石圈破裂,引起板块分裂与运动)④、其他宇宙因素的影响第三节地内系统对地球表层环境的影响包括:①、能量的来源(地热能)②、物质的交换(火山活动、岩浆侵入、板块俯冲等)③、其他环境效应(地震,地核、地幔物质运动与相变导致的地球重力场、磁场的变化等)第三章地球表层环境与地球表层系统第一节地球表层系统的组成一、三大界(无机界、有机界与人文界相互作用相互影响)二、固、液、气三态物质三、陆地与海洋(陆地系统:山地系统、盆地系统、高原系统、平原系统、丘陵系统海洋系统:洋盆系统、路坡系统、陆架系统、海沟系统、岛弧系统)第二节地球表层系统的结构及特征一、圈层结构岩石圈、大气圈、水圈、生物圈二、结构特征:1、垂直分层2、水平分异3、立体交叉4、多级嵌套第五节人类与地球表层环境一、地球表层环境对人类的作用与影响①、地球表层环境的演化与人类的诞生②、地球表层环境的区域分异与三大人种的形成③、地球表层环境对人口分布的影响④、地球表层元素组成与人体健康⑤、自然灾害对人类的影响⑥、地球表层环境对社会发展的影响二、人类对地球表层环境的作用与影响①、改变了地球表层环境的结构②、改变地表环境演化的方向③、改变了地表环境变化的速度④、改变了地表环境的物质循环⑤、改变了地表环境的能量平衡⑥、对资源的消耗⑦、对环境的影响⑧、对生态的破坏三、人类与环境的协调发展①、摆正人类自身位置(人类是地表环境的产物、组成部分;地表环境是人类赖以生存的物质基础;人类已经很大程度上改变了地表环境,应控制在地表环境可承受范围之内)②、建立和提高可持续发展的意识③、自然地理学与可持续发展第四章岩石圈与地球表层结构和轮廓第一节岩石圈的组成二、矿物组成矿物:在各种地质作用下形成的具有相对固定化学成分和物理性质的均匀质物体,是组成岩石的基本单位。

本章备课说明一、本章课标要求基于《义务教育地理课程标准(2022年版)》本章课标要求如下:1.阅读世界地图,描述世界海陆分布状况,说出七大洲、四大洋的分布。

2.结合实例,说出海洋对人们生产生活的影响。

3.通过阅读地形图、图像,观看影视资料,观察地形模型或实地考察等,区别山地、丘陵、高原、平原、盆地的形态特征。

4.结合地形观察,说出等高线地形图、分层设色地形图表示地形的方法;在地形图上识别一些基本地形。

5.在世界地形图上指出陆地主要地形和海底主要地形的分布,观察地形分布大势。

6.结合实例,说明海洋和陆地处于不断的运动变化之中;说出板块构造学说的基本观点,并解释世界火山、地震带的分布与板块运动的关系。

2022年版课标中添加了下列要求,老师上课可适当补充说明,达到新课标要求。

1.结合实例,说出海洋对人们生产生活的影响。

2.在世界地形图上指出海底主要地形的分布,观察地形分布大势。

本章继续学习地理工具地图、地形图的判读与应用。

地理课程内容结构中的“认识全球”部分,将地球作为学习对象,由主题一“地球的宇宙环境”、主题二“地球的运动”、主题三“地球的表层”组成,按照宇宙—地球—地球表层的顺序,由远及近地引导学生认识人类地球家园所处的宇宙环境以及整体面貌。

本章重点学习主题三“地球的表层”中的陆地和海洋、陆地地形和海底地形、海洋对人们生产生活的影响、海陆变迁等内容。

二、本章教材分析本章涉及课标“地球与地图”中的“地图”(地形图)以及地球的表层中的“陆地与海洋”“世界的地形”等课程内容,共安排了“世界的海陆分布”“世界的地形”和“海陆变迁”三节内容。

“地球的表层”包含自然环境和人文环境,本章主要学习自然环境中的“陆地与海洋”,由“海陆分布”“海陆地形”“海陆运动”三个内容组成。

从理解地理环境的形成来看,认识海陆分布是极其重要的。

在地理环境的学习中,一个基础性的目标就是认识地球表面的海陆分布。

因此,在“世界的海陆分布”这一节中,教材展示了世界海陆分布特点及其面积比较等,并介绍了七大洲与四大洋,海洋对人们生产生活的影响。