最新居住区道路布局形式分析

- 格式:ppt

- 大小:30.25 MB

- 文档页数:7

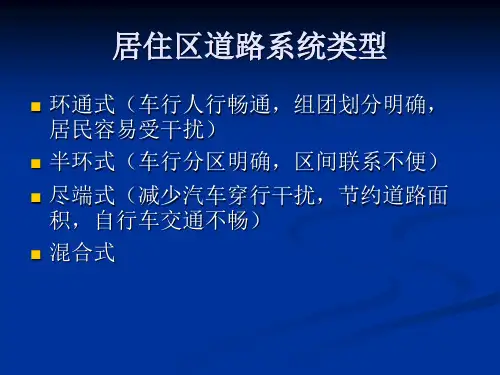

居住区道路的基本形式主要有以下三种:

人车交通分流道路系统:这种道路系统将车行和步行两条路线独立分开,车行道和步行道在交叉处设立交。

车行道分级明确,常设在居住区、居住小区或住宅组团周围,且以枝状或环状尽端道路伸入小区或住宅组团内。

在尽端路的尽端处设有机动车停车场或回车场。

步行道常贯穿于居民区或居住小区内部,将绿地、户外活动场地、公共建筑和住宅的起居宅、卧室联系起来。

这种形式一般适用于私人汽车较多的居住区。

人车混行道路系统:这种道路系统没有将车行和步行路线完全分开,车行道分级明确,并贯穿于居住区或小区内部,道路系统多采用互通式、环状尽端式或两者相结合。

人车部分分流道路系统:这种形式是在人车混行的道路系统的基础上,另外设置一套联系居住区内公共服务中心或中小学的专用步行道,但步行道和车行道的交叉处不采取立交。

住宅小区的道路组织在我们日常生活的住宅小区中,道路组织是一个看似平常却极其重要的部分。

它不仅影响着居民的出行便捷性和安全性,还关系到小区的整体环境和品质。

一个合理的住宅小区道路组织,首先要考虑的是交通的便利性。

这意味着道路要能够顺畅地连接小区的各个区域,包括住宅楼、停车场、公共设施等。

比如,居民从家中出发,无论是步行去小区花园散步,还是驾车外出上班,都应该能够快速、方便地到达目的地,而不必绕远路或者在狭窄的通道中艰难穿行。

为了实现这一点,道路的布局应该有清晰的规划。

常见的布局方式有环通式、尽端式和混合式。

环通式道路可以让车辆在小区内形成一个循环,减少交通拥堵;尽端式道路则适用于一些较为安静、人流量较小的区域,避免过多车辆穿行;混合式则是将两者结合,根据小区不同区域的特点进行灵活安排。

同时,道路的宽度也需要根据小区的规模和交通流量来合理设计。

一般来说,主干道要能够容纳双向车辆通行,并且留有一定的余量以应对突发情况。

而支路和宅间小路则可以相对较窄,但也要保证行人的通行舒适和安全。

安全性是住宅小区道路组织中不容忽视的一个方面。

道路的设计应该充分考虑到行人和车辆的分离,避免人车混行带来的安全隐患。

可以通过设置人行道、车行道,或者采用减速带、交通标识等设施来引导车辆减速慢行,保障行人的安全。

特别是在小区内的交叉路口,视线要保持开阔,避免出现盲区。

此外,对于儿童活动区域和学校周边的道路,更要采取特殊的安全措施,比如设置限速标志、增加警示标识等,以保护孩子们的安全。

除了交通便利性和安全性,住宅小区道路组织还要考虑到环境的舒适性。

道路两旁的绿化景观可以为居民营造一个优美的出行环境,减轻交通带来的压力。

绿树成荫的道路不仅能够美化小区,还能起到降噪、吸尘的作用,改善小区的空气质量。

在道路材质的选择上,也要兼顾舒适性和耐久性。

一些柔软的材质,如沥青,可以减少车辆行驶时的噪音;而一些透水材质则有助于雨水的渗透,避免道路积水,同时也有利于保护地下水资源。

居住区道路的组织形式

居住区道路的组织形式可以根据不同的规划和设计理念来进行布局和设置。

以下是常见的几种组织形式:

1. 网格状布局:这是一种常见的道路组织形式,其中道路以水平和垂直方向形成网格状交叉口。

这种布局能够提供简单明确的导航和便利的交通流动,适用于中小型居住区。

2. 环形布局:环形布局是指道路呈环形或半环形的组织形式,通常围绕一个中心点或公共空间设置。

这种布局可以提供相对封闭的内部交通系统,减少交通流量,使居住区更安静和舒适。

3. 树状布局:树状布局是指从一个主干道分支出多个辅助道路的组织形式。

主干道连接各个重要设施和服务点,而辅助道路则连接到居民住宅区域。

这种布局可以提供便捷的交通接驳和良好的交通流动。

4. 高密度布局:高密度布局通常用于人口较为密集的城市居住区,特点是道路相对狭窄,沿街建筑密集。

这种布局可以节约用地,提供丰富的交通选择和便利的步行环境。

在实际设计中,还需要考虑道路的宽度、交通设施的设置、停车场规划、人行道和绿化带的设计等因素,以提供安全、舒适和便利的居住区交通环境。

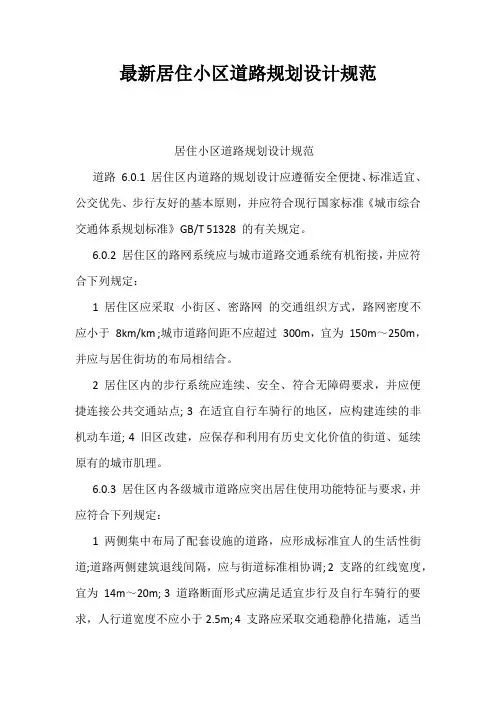

最新居住小区道路规划设计规范居住小区道路规划设计规范道路6.0.1 居住区内道路的规划设计应遵循安全便捷、标准适宜、公交优先、步行友好的基本原则,并应符合现行国家标准《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328 的有关规定。

6.0.2 居住区的路网系统应与城市道路交通系统有机衔接,并应符合下列规定:1 居住区应采取小街区、密路网的交通组织方式,路网密度不应小于8km/km ;城市道路间距不应超过300m,宜为150m~250m,并应与居住街坊的布局相结合。

2 居住区内的步行系统应连续、安全、符合无障碍要求,并应便捷连接公共交通站点;3 在适宜自行车骑行的地区,应构建连续的非机动车道;4 旧区改建,应保存和利用有历史文化价值的街道、延续原有的城市肌理。

6.0.3 居住区内各级城市道路应突出居住使用功能特征与要求,并应符合下列规定:1 两侧集中布局了配套设施的道路,应形成标准宜人的生活性街道;道路两侧建筑退线间隔,应与街道标准相协调;2 支路的红线宽度,宜为14m~20m;3 道路断面形式应满足适宜步行及自行车骑行的要求,人行道宽度不应小于2.5m;4 支路应采取交通稳静化措施,适当控制机动车行驶速度。

6.0.4 居住街坊内附属道路的规划设计应满足消防、救护、搬家等车辆的通达要求,并应符合下列规定:1 主要附属道路至少应有两个车行出进口连接城市道路,其路面宽度不应小于4.0m;其他附属道路的路面宽度不宜小于2.5m;2 人行出进口间距不宜超过200m;3 最小纵坡不应小于0.3%,最大纵坡应符合表 6.0.4 的规定;机动车与非机动车混行的道路,其纵坡宜按照或分段按照非机动车道要求进行设计。

表6.0.4 附属道路最大纵坡控制指标(%)6.0.5 居住区道路边沿至建筑物、构筑物的最小间隔,应符合表6.0.5 的规定。

表6.0.5 居住区道路边沿至建筑物、构筑物最小间隔(m)注:道路边沿对于城市道路是指道路红线;附属道路分两种情况:道路断面设有人行道时,指人行道的外边线;道路断面未设人行道时,指路面边线。

居住区规划布局的六种形式从城市空间的角度讲,居住区是城市空间的重要层次与节点,上通城市下达小区、组团直到住宅内外空间,各空间层次有不同尺度和形态。

根据居住区规划布局的实态可概括以下主要形式,大力提昌节约、集约式布局:一、片块式布局住宅建筑在尺度、形体、朝向等方面具有较多相同的因素,并以日照间距为主要依据建立起来的紧密联系所构成的群体,它们不强调主次等级,成片成块,成组成团地布置,形成片块式布局形式。

一些居住区常采取与体制结构的行政区划相一致的布局形式,按体制规模划分地块,各地块配以相应的公共设施,并遵循日照间距布置建筑,因而自然地形成片块式布局形式,如北京五路居居住区,规整地将基地划分了四个居住小区片块,分别在各地块内配以小区中心,四个小区又配置一个共同的居住区中心,形成“居住区—居住小区”二级体制结构的片块式布局。

吉林市通潭大路居住区,则将基地细分出20个居住组团地块,每个组团用地2.5~5hm2,分别在每个组团配置相应的活动中心,20个居住组团共同的居住区中心沿干道布置,形成“居住区—居住组团”二级体制结构的片块式布局。

上海曲阳新居住区,则按居住区—居住小区—居住组团”的体制结构划分用地分别设置各级中心,形成三级体制结构的片块式布局。

二、轴线式布局空间轴线或可见或不可见,可见者常为线性的道路、绿带、水体等构成,但不论轴线的虚实,都具有强烈的聚集性和导向性。

一定的空间要素沿轴布置,或对称或均衡,形成具有节奏的空间序列,起着支配全局的作用。

如上海三林苑小区,以一步行水街为中心构成“水”轴线布局形式。

百米长形水池,配以不锈钢群鱼雕塑、小天使喷泉、天然巨石、植草砖、架空层、孤形长廊,并以大片草坪(7500m2)衬托,具有显明的欧陆风格。

广州东辉广场居住区,为一“路”轴线式布局,其特点是面对纵横两条城市干道穿越基地的不利条件,因势利导运用轴线式布。

局手法,将公共服务设施绕两干道交叉口布置,形成聚合强大的居住区中心,同时用纵贯南北的步行绿带——绿轴,将基地南北边界滨河绿地连成一气,绿带内布置小学、托幼等日常性公共设施,成为有生气的信息传递纽带,各组团与绿带相通。

居住区道路布局形式居住区道路布局形式是指在城市规划中,为了方便居民出行和提高生活质量而设计的道路布局方式。

不同的居住区道路布局形式可以根据居民的行人和机动车通行需求、地形地貌、交通流量和社区功能等因素进行合理的规划和设计。

下面将介绍几种常见的居住区道路布局形式。

1.网格状布局:网格状布局是一种常见的居住区道路布局形式。

它以方正的交叉口和平行的马路为特点,道路网格状分布。

这种布局形式可以提供多条道路选择,方便出行和减少交通阻塞。

2.放射状布局:放射状布局是以一条或多条中心道路为轴心,向外辐射状延伸的布局形式。

这种布局形式适用于商业区和市区,可以方便居民从中心地带快速出行到周边地区。

3.环形布局:环形布局是在一个区域内围绕中心地带建立环形的道路系统。

这种布局形式可以提供多条环行道路供居民出行,减少交通流量集中在中心地带,有利于交通的流畅和周边地区的发展。

4.主次干道布局:主次干道布局是按照不同等级街道的功能和承载能力划分的道路布局形式。

主干道连接一些重要的地区和城市之间,承载大量的交通流量,次干道连接小区和街区,承载较少的交通流量。

这种布局形式可以提高交通的效率和交通的安全性。

5.混合式布局:混合式布局是将不同的布局形式进行结合的道路布局形式。

例如在一个居住区内,可以采用网格状布局的道路和放射状布局的道路相结合,以提供多样化的交通选择,并提高居民生活的便利性。

除了以上几种常见的居住区道路布局形式外,还可以根据具体的地理环境和社区需求进行创新的道路布局设计。

例如,在山区的居住区可以采用螺旋状的道路布局形式,以适应地形的复杂性。

在大型居住区内,还可以设置步行街、自行车道和人行道等非机动车道,以促进可持续交通的发展。

总之,居住区道路布局形式应该根据具体的需求和情况进行合理的规划和设计,以提供便利的交通和舒适的居住环境。

通过合理的道路布局,可以减少交通拥堵、提高交通效率、提升居民生活质量。

居住区道路的类型居住区内一般有车行道和步行道两类。

车行道担负着居住区与外界及居住区内部机动车与非机动车的交通联系,是居住区道路系统的主体。

步行道往往与居住区绿地系统结合,起着联系绿地、户外活动场地和公共建筑的作用。

在人车分行的居住区(或居住小区)交通组织体系中,车行交通与步行交通互不干扰,车行道与步行道在住区中各自独立形成完整的道路系统,此时的步行道往往具有交通和休闲双重功能。

在人车混行的居住区(或居住小区)交通组织体系中,车行道几乎负担了居住区(居住小区)内外联系的所有交通功能,步行道则多作为各类绿地和户外活动场地的内部道路和局部联系道路,更多地具有休闲功能。

居住区道路的分级根据我国的实践经验,居住区道路通常可分为四级布置,即居住区(级)道路、居住小区(级)道路、居住组团(级)道路和宅前小路。

在居住区规划设计中各级道路宜分级衔接,组成良好的交通组织系统,并构成层次分明的空间领域感。

1.居住区道路。

居住区道路用以划分并解决居住区的内外联系,在大城市中通常与城市支路同级。

它与城市道路一起组成道路网络,但必须强调它的功能是为居住区交通服务,不可与城市干道混同。

居住区道路经过的车辆比较多,红线宽度一般为20~30米,山地城市不小于15米,其中车行道宽度一般需9米,如通行公共交通时,应增至10~14米。

居住区道路断面以“一块板”为宜,即中间不设绿化分隔带。

在规模较大居住区中的部分道路亦可采用三块板形式。

人行道宽一般为2~4米。

此外,居住区级道路的交叉口如无红绿灯控制交通,可设置中心绿岛让车辆降低速度迂回通过。

2.居住小区道路。

居住区的次要道路(也可称小区主路)是居住区内外联系的主要道路,起到划分并联系各住宅组团,联系小区的公共建筑和中心绿地的作用。

在小区规划设计中,为防止居住区外部交通对小区内部的影响,小区主路不宜横平竖直,一通到头。

可适当采用T、L、Y、风车、折线型或蛇形等曲折线型,这样不但可避免车辆穿越居住小区,还能给住宅环境设计带来变化,创造更加丰富的外环境空间。