硬膜下与硬膜外血肿.

- 格式:doc

- 大小:114.00 KB

- 文档页数:7

主讲:滨州医学院外科学教研室徐军硬膜外和硬膜下血肿脑损伤脑震荡原发性脑挫裂伤弥漫性轴索损伤脑损伤原发性脑干损伤硬膜外血肿继发性硬膜下血肿脑内血肿颅内血肿急性血肿(3日内)亚急性(3日到3周内)慢性血肿(超过3周)硬膜外血肿硬膜下血肿脑内血肿按时间分颅内血肿按部位分按部位分一.急性硬膜外血肿出血位置:颅骨与硬脑膜之间来源:脑膜中动脉(最常见)、静脉窦破裂、颅骨骨折脑膜中静脉、颅骨板障静脉、导血管损伤脑膜前动脉和筛动脉。

部位:颞区74.6%额顶11.9%颞顶 5.8%少见部位:额部,顶部,后颅窝及枕部硬膜外血肿分布急性硬膜外血肿临床表现1、意识障碍a、原发伤轻,无原发昏迷,血肿形成逐渐昏迷。

b、原发伤重,先昏迷,然后有中间清醒期,再次昏迷为典型表现。

c、原发伤严重,持续进行性昏迷。

2、颅内压增高:头痛、恶心、呕吐及血压升高,呼吸和脉搏减慢等生命体征变化(两慢一高——库欣反应)急性硬膜外血肿临床表现3、瞳孔变化早期动眼神经刺激,缩小,反应迟钝晚期动眼神经麻痹,散大,反应消失4、神经系统体征:局灶神经功能障碍、脑疝时锥体束征、病理征阳性。

急性硬膜外血肿诊断1、外伤史a、直接暴力及头皮损伤b、骨折线走行2、诊断:颅脑CT检查发现颅骨内板与硬脑膜间有双凸镜形或弓形高密度影,了解脑室受压、中线移位、有无合并脑挫裂伤、脑水肿及血肿定位、计算血肿量。

治疗1.手术治疗适应证:明显颅内压增高症状和体征;CT扫描提示明显脑室受压的硬脑膜外血肿;血肿量小脑幕上大于30ml、颞区大于20ml、幕下大于10ml及压迫大静脉窦而引起颅内高压的血肿;中线结构移位大于1cm;颞叶血肿(大于20ml)因易脑疝、硬膜外血肿难以吸收要放宽指征。

手术方法:血肿清除术;紧急情况下的颅骨钻孔探查术。

治疗2.非手术治疗:伤后无明显意识障碍,病情稳定,血肿量小脑幕上小于30ml、颞区小于20ml、幕下小于10ml及中线结构移位小于1cm,严密观察下药物保守治疗。

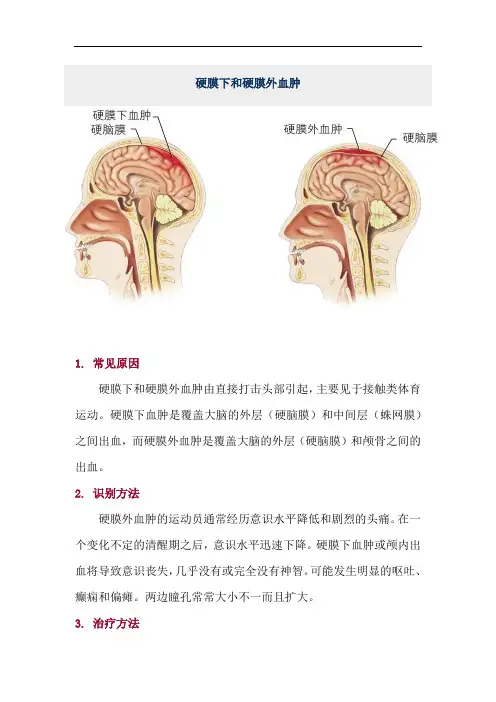

硬膜下和硬膜外血肿

1.常见原因

硬膜下和硬膜外血肿由直接打击头部引起,主要见于接触类体育运动。

硬膜下血肿是覆盖大脑的外层(硬脑膜)和中间层(蛛网膜)之间出血,而硬膜外血肿是覆盖大脑的外层(硬脑膜)和颅骨之间的出血。

2.识别方法

硬膜外血肿的运动员通常经历意识水平降低和剧烈的头痛。

在一个变化不定的清醒期之后,意识水平迅速下降。

硬膜下血肿或颅内出血将导致意识丧失,几乎没有或完全没有神智。

可能发生明显的呕吐、癫痫和偏瘫。

两边瞳孔常常大小不一而且扩大。

3.治疗方法

出现硬膜外或硬膜下血肿症状的运动员应立即暂停比赛,并被送至医院急救室。

注意,初次打击头部造成的出血或脑创伤通常并不严重。

4.重返体育运动

因为症状根据损伤程度不同而有巨大的差别,所以还没有针对硬膜下和硬膜外血肿的运动员何时重返体育运动的固定标准。

每个事件都必须单独评估。

这就是说,许多轻度脑血肿的运动员在受伤几周后便可重返体育运动,其他脑血肿受伤者则需要等待更漫长的时间。

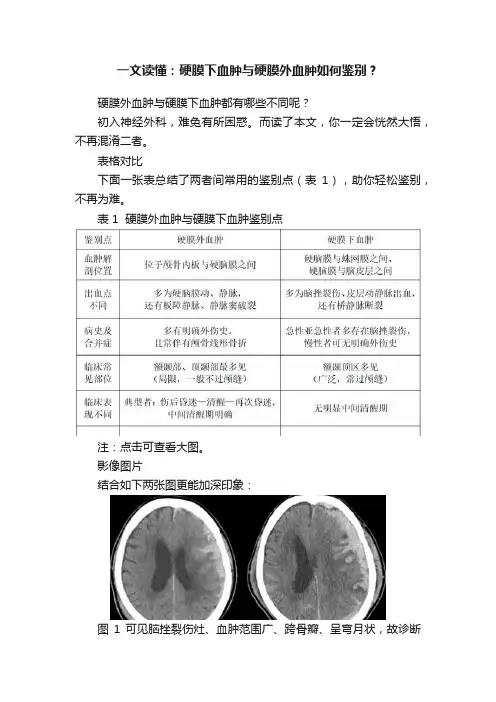

一文读懂:硬膜下血肿与硬膜外血肿如何鉴别?硬膜外血肿与硬膜下血肿都有哪些不同呢?初入神经外科,难免有所困惑。

而读了本文,你一定会恍然大悟,不再混淆二者。

表格对比下面一张表总结了两者间常用的鉴别点(表1),助你轻松鉴别,不再为难。

表 1 硬膜外血肿与硬膜下血肿鉴别点注:点击可查看大图。

影像图片结合如下两张图更能加深印象:图1 可见脑挫裂伤灶、血肿范围广、跨骨瓣、呈弯月状,故诊断为硬膜下血肿图2 可见血肿局限(不跨骨瓣)、呈梭形、骨窗可见颞骨骨折,故诊断为硬膜外血肿补充说明以下几点补充说明有助于深入理解上述表格、加强记忆:1. 急性和亚急性硬膜下血肿均系脑挫裂伤皮质血管破裂引起出血,属于复合型硬膜下血肿;而慢性硬膜下血肿系桥静脉断裂所致,属于单纯型硬膜下血肿。

2. 硬膜外血肿、硬膜下血肿均属于继发性颅脑损伤,其患者病情表现一方面与血肿发生速度、部位、量等有关,另一方面与原发伤的轻重密切相关。

即硬膜外血肿和硬膜下血肿均可表现为伤后清醒无昏迷、伤后持续昏迷等情况。

由此可见临床表现的多样性和复杂性。

简单地说,硬膜外血肿和硬膜下血肿均既可表现为伤后清醒无昏迷,又可表现为伤后持续昏迷的情况。

3. 很多时候硬膜外血肿与硬膜下血肿同时存在,特别是当脑挫裂伤和颅骨线形骨折同时存在时。

本文作者beta,首发于丁香园旗下神外专业公众号「神外时间」,感谢授权。

参考文献1. 王忠诚,主编.《王忠诚神经外科学》. 湖北科学技术出版社.2005 版2. Ryota Tamura, Yoshiaki Kuroshima, and Yoshiki Nakamura.Neuroendoscopic Removal of Acute Subdural Hematoma with Contusion: Advantages for Elderly Patients.Case Rep Neurol Med. 2016; 2016: 2056190.3. Ki Seong Eom,Jong Tae Park,Tae Young Kim, et al. Rapid Spontaneous Redistribution of Acute Epidural Hematoma : Case Report and Literature Review.J Korean Neurosurg Soc. 2009 Feb; 45(2): 96–98.。

硬膜外血肿与硬膜下血肿鉴别分析

1.病因:

硬膜下血肿:硬膜下血肿是指出血在硬膜与骨质之间的腔隙,多数由

颅骨骨折引起,如颅底骨折、颅顶骨折等。

2.临床表现:

硬膜下血肿:常见症状有头痛、恶心和呕吐,在意识清醒时较轻,但

随着病情发展可出现意识水平下降,常有局部脑受压症状如偏瘫、失语、

瞳孔异常等。

3.影像学特点:

硬膜下血肿:CT扫描可见椭圆形或半圆形的高密度灶,位于颅骨外

侧和硬膜内侧,血肿范围相对模糊。

4.治疗方法:

硬膜下血肿:一般情况下需要手术治疗,手术方式为颅骨开窗引流术,通过手术清除血肿减轻脑压力,恢复正常脑功能。

总结来说,硬膜外血肿和硬膜下血肿在病因、临床表现、影像学特点

以及治疗方法上存在一定的区别。

对于鉴别诊断,临床医生可以通过详细

询问病史、观察临床症状以及进行相关影像学检查来准确判断。

不论是硬

膜外血肿还是硬膜下血肿,早期诊断和积极治疗都非常关键,可避免严重

的脑功能损害和危及患者生命。

硬膜外血肿名词解释

硬膜外血肿是指在颅内硬膜外间隙(硬膜与蛛网膜之间的间隙)形成的血肿。

硬膜外血肿通常是由头部外伤或颅内手术等造成颅骨骨折、血管破裂等因素引起的。

硬膜外血肿的形成通常有三个阶段:

第一阶段是外伤后出血,在头部外伤后,头部血管破裂导致出血,血液渗入颅内硬膜外间隙,形成初始的血肿。

第二阶段是积血,在初始的血肿形成后,血液逐渐积聚,血肿逐渐增大,由于硬膜外间隙有一定的弹性,其积血量的增加会导致颅内压力升高。

第三阶段是形成成熟的血肿,一旦血肿增大到一定程度,压迫周围脑组织,出现严重的神经系统症状。

硬膜外血肿的临床表现通常依赖于血肿的大小和位置。

常见症状包括头痛、颅内压增高、恶心呕吐、意识障碍、抽搐等。

在较严重的情况下,还可能出现偏瘫、失语、失明等症状。

治疗硬膜外血肿通常需要立即行动以降低颅内压力,避免神经损伤。

常用的治疗方法包括手术和药物治疗。

手术通常是首选的治疗方法,通过开颅清除血肿,减轻颅内压力。

药物治疗包括应用利尿剂、抗惊厥药物等,以减轻颅内压力和控制相关症状。

总之,硬膜外血肿是一种常见的颅内损伤后的病理过程,及早诊断和治疗对预后至关重要。

通过手术和药物治疗,可以有效

地降低颅内压力,减轻神经损伤,并提高患者的生存率和生活质量。

World Latest Medicne Information (Electronic Version) 2018 Vo1.18 No.4038投稿邮箱:sjzxyx12@·临床研究·慢性硬膜下血肿钻孔引流术后并发硬膜外血肿的临床治疗分析宁立金(广西桂平市人民医院,广西 桂平 537200)0 引言慢性硬膜下血肿是指患者由于颅内出血,多为脑皮质桥静脉撕裂出血,导致血液硬膜下堆积,从而压迫脑叶。

钻孔引流术是目前治疗慢性硬膜下血肿的一种常见的手术方法,但是通过该手术治疗的患者可能会存在一定的术后并发症,其并发症的常见类型为硬膜外血肿[1]。

因此,本文主要针对慢性硬膜下血肿钻孔引流术后并发硬膜外血肿患者,通过临床治疗以后,对其治疗效果进行分析。

研究报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料。

在本院2014年2月1日至2018年2月1日接受该类治疗的患者中随机挑选120例,根据患者的患病类型对患者进行钻孔引流术治疗。

患者的平均年龄为(63.43±7.87)岁,患者的性别比例为85:35(男:女)。

通过临床检查后,患者存在的临床症状:25.00%(30/120)的患者存在头痛现象、20.83%(25/120)的患者存在呕吐现象、4.17%(5/120)患者存在失语现象、1.67%(2/120)的患者存在瞳孔放大现象、5.00%(6/120)的患者存在对侧肢体轻度偏瘫。

本次参与研究的患者不存在精神异常现象,且没有患者对药物过敏。

1.2 方法。

在本次研究中,对患者进行钻孔引流术,其具体操作方法为:根据患者的血肿部位以及血肿的大小程度,直接选择微创针用电钻单针或根据血肿高低用双针钻孔,对患者进行局部麻醉。

也可以根据血肿定位,头皮切开小切口,用人工手摇钻对颅骨进行钻孔,缝吊硬脑膜,然后十字切开硬脑膜,放置硅胶管对液态血肿进行引流。

采用同样的方法,对先前选择的较低位置的孔进行血肿引流,同时采用生理盐水对其进行清洗,直到清洗液不再浑浊为止。

硬膜外血肿和硬膜下血肿的CT鉴别

2010-05-23

1、硬膜和颅板结合及其紧密,分离及其困难,在颅缝结合处尤其密切,不能分开,所以硬膜外的血肿必定是动脉出血,多是脑膜中动脉的分支,因为只有动脉破裂才能有足够的压力分离硬膜和颅板。

那么也只有颅板骨折才能造成动脉管壁的撕裂,所以A、硬膜外血肿几乎都伴有骨折。

B、如果骨折不跨越颅缝,那么血肿肯定不跨越颅缝。

C、梭型。

D、急性时都是高密度。

2、硬膜下的血肿,多来源于桥静脉的出血。

静脉的压力低,出血量可以多,可以少,可以慢性,由于位于硬膜下,所以跨越颅缝很常见,尤其是老年人的慢性出血。

密度可以高,可以低,可以由于反复发作,高低不均,可以有液-液平。

新月形多见,尤其慢性出血,多数没有外伤史,即使外伤,也多是先出血压迫造成自己摔倒;急性的外伤少量出血时,可以局部呈梭型,但是吸收很快,而硬膜外很难自行吸收。

3、如果骨折同时撕裂了硬膜,当然可以出现硬膜外、硬膜下同时出现血肿的,但此时必定有骨

折。

慢性硬膜下血肿CT图片硬膜外出血CT图片

硬膜下血肿:呈新月形. 急性硬膜下血肿在脑表面呈新月形或半月形高密度区。

而慢性硬膜下血肿在颅骨内板下可见一新月形、半月形混杂密度或等密度阴影,中线移位、脑室受压。

硬膜外血肿CT:呈梭形.硬膜外血肿是位于颅骨内板与硬脑膜之间的血肿,好发于幕上半球凸面,约占外伤性颅内血肿30%,其中大部分属于急性血肿,次为亚急性,慢性较少。

硬膜外血肿的形成与颅骨损伤有密切关系,骨折或颅骨的短暂变形,撕破位于骨沟的硬脑膜动脉或静脉窦引起出血或骨折的板障出血,90%的硬脑膜外血肿与颅骨线形骨折有关。

发病原因及发病机制

硬膜外血肿主要以急性发生为主,占86%左右,有时并发其他类型血肿。

多因头部受过外力直接打击,产生着力点处的颅骨变形或骨折,伤及血管所致,血肿一般发生在受力点及其附近,因此可根据骨折线通过脑膜血管和静脉窦的部位来判断血肿部位。

损伤脑膜中动脉引致硬膜外血肿占3/4,其次是损伤静脉窦、板障静脉等而导致血肿。

出血积聚于硬膜与颅骨内板分离处,并随着血肿的增大而使硬膜进一步分离。

硬膜外血肿以额颞部和顶颞部最多,这与颞部含有脑膜中动、静脉,又易为骨折所撕破有关。

发展急速的硬脑膜外血肿,其出血来源多属动脉损伤所致,血肿迅猛增大,可在数小时内引起脑疝,威胁病人生命。

若出血源于静脉,如硬脑膜静脉、板障静脉或静脉窦,则病情发展稍缓,可呈亚急性或慢性病程。

常见于青壮年男性颅骨线形骨折的病人,以额颞部和顶颞部最多。

硬膜外血肿的临床表现可因出血速度、血肿部位及年龄的差异而有所不同,但从临床特征看,仍有一定规律及共性,即昏迷—清醒—再昏迷。

意识障碍

由于原发性脑损伤程度不一,这类病人的意识变化,有三种不同情况:

⑴原发性脑损伤较轻,伤后无原发昏迷,至颅内血肿形成后,始出现进行性

颅内压增高及意识障碍,这类病人容易漏诊。

⑵原发性脑损伤略重,伤后曾一度昏迷,随后即完全清醒或有意识好转,但

不久又再次陷入昏迷状态,这类病人即具有“中间清醒期”的典型病例,容易诊断,但这类病人在临床中不足1/3。

⑶原发性脑损伤严重,伤后持续昏迷,且有进行性加深表现,颅内血肿的征

象常被原发性脑挫裂伤或脑干损伤所掩盖,较易误诊。

CT表现:硬脑膜外血肿绝大多数(85%)都有典型的CT特点:在颅骨内板下方有双凸形或硬膜外血肿梭形边缘清楚的高密度影,CT值40HU-100HU;有的血肿内可见小的圆形或不规则形的低密度区,认为是外伤时间太短仍有新鲜出血(较凝血块的密度低),并与血块退缩时溢出的血清混合所致;少数血肿可呈半月形或新月形;个别血肿可通过分离的骨折缝隙渗到颅外软组织下;骨窗位常可显示骨折。

此外,血肿可见占位效应,中线结构移位,病变侧脑室受压,变形和移位。

静脉源形硬膜外血肿因静脉压力低,血肿形成晚,CT扫描时血肿可能溶解,表现为略高密度或低密度区。

少数病人受伤时无症状,以后发生慢性硬膜外

血肿,这时作增强后扫描可显示血肿内缘的包膜增强,有助于等密度硬膜外血肿的诊断。

MRI表现:血肿发生的部位多位于直接接受暴力的位置,多有局部骨折,头皮血肿,一般血肿较局限,不超越颅缝的界限。

硬膜外血肿的形态改变和CT相仿。

血肿呈双凸形或梭形,边界锐利,位于颅骨内板和脑表面之间。

血肿的信号强度改变,与血肿的期龄有关。

急性期,在T1加权像,血肿信号与脑实质相仿。

在T2加权像血肿呈现为低信号。

在亚急性和慢性期,在T1和T2加权像均呈高信号。

此外,由于血肿占位效应,患侧脑皮质受压扭曲,即脑回移位征。

与颅骨内极距离增大,脑表面(皮质)血管内移等提示脑外占位病变征象,得出较明确诊断。

1.硬膜下血肿:

硬膜下血肿与硬膜外血肿的病因类似,多是外伤致颅骨骨折后板障或者脑膜血管破裂引起,部位是脑膜与颅骨的间隙之间,但不同的是CT表现为范围较宽的新月形高密度影,可以跨颅缝。

病因

急性和亚急性硬膜下血肿一般为加速性暴力引起皮质与静脉窦之间的桥静

脉撕断或是脑挫裂伤皮质血管破裂引起出血,多发生在着力点的对冲部位。

慢性硬膜下血肿绝大多数有轻微头外伤史,尤以老年人额前或枕部着力。

小儿慢性硬膜下血肿双侧居多,常因产伤引起。

1.急性硬膜下血肿

临床症状较重,并迅速恶化,尤其是特急性血肿。

中间清醒期较少见,昏迷程度逐渐加深。

颅内压增高症状出现较早,脑疝症状出现较快,局灶症状如偏瘫、失语多见。

2.慢性硬膜下血肿

病史多不明确,可有轻微外伤史。

慢性颅内压增高症状常于伤后1~3个月后出现如头痛、视物模糊、一侧肢体无力等。

精神智力症状表现为记忆力减退、智力迟钝、精神失常等。

局灶性症状表现为轻偏瘫、失语等。

3检查

1.X线平片检查

部分急性硬膜下血肿病人伴有颅骨骨折,慢性硬膜下病人可显示脑回压迹、蝶鞍扩大和骨质吸收。

2.头部CT扫描

急性硬膜下血肿在脑表面呈新月形或半月形高密度区。

而慢性硬膜下血肿在颅骨内板下可见一新月形、半月形混杂密度或等密度阴影,中线移位、脑室受压。

3.头部MRI扫描

亚急性或慢性硬膜下血肿MRI的T1和T2均表现为高信号。

诊断

急性硬膜下血肿根据外伤史、颅高压增高情况、伴有局灶体征,结合头颅CT 扫描即可明确诊断。

慢性硬膜下血肿多发于老年人及小儿。

一般在伤后3周至数月出现慢性颅内压增高症状,多数经头颅CT扫描即可明确。

治疗

1.急性硬膜下血肿

出血量较少,无进行性意识恶化,血肿厚度<10mm,中线移位<5mm的急性硬膜下血肿,可暂行非手术治疗。

手术治疗采用骨瓣开颅血肿清除和/或去骨瓣减压术。

2.慢性硬膜下血肿

首选颅骨钻孔冲洗闭式引流术。

对于血肿囊壁肥厚伴钙化须行骨瓣开颅清除血肿术。

脑出血和脑梗死的鉴别诊断

小结:

硬膜外血肿首先是要有外伤史,有骨折,伤及头部,颞部、顶部,左右顶前面较多。

血肿是比较局限,有梭形,半圆形。

对大脑压迫较轻。

不是那么太严重,所以有清醒的时候,即有特征的“昏迷-清醒-再昏迷”。

硬膜下血肿,不一定要有外伤史,老人可有慢性的,面积大,广泛,占位较重。

形状是新月形,镰刀形,就是一小片的感觉,多出来的一小片。