隧道设计说明

- 格式:pdf

- 大小:278.29 KB

- 文档页数:57

6.4隧道工程结构设计隧道是本工程的主要组成部分,根据道路设计推荐方案,XXX1#隧道为分离式隧道和小净距隧道,XXX2#隧道为小净距隧道。

1#隧道位于里程K0+460~K1+380区段(左右线同),全长920m。

隧道设计纵坡为 2.0%,进口高程285.388m,出口高程294.288m,进出口高差8.9m,2#隧道位于里程K2+410~K3+125区段,全长715m。

隧道设计纵坡为2.2%,进口高程301.185m,出口高程316.478m,进出口高差22.23m,左右线隧道轴线线间距为18.5m~26.2m。

6.4.1隧道工程总体设计6.4.1.1设计原则(1)在借鉴国内外类似工程的实践及成功经验的基础上,结合本工程特点,通过认真分析和深入研究,并充分吸取国内外隧道设计和建设的新理念、新材料、新工艺和先进经验及技术。

(2)隧道线型和结构的布臵形式应充分考虑工程的可行性、课实施性和社会经济效益等因素,因地制宜,结合本工程范围内的地形地物和规划,根据总体设计方案,在使用功能条件下,确保结构安全。

(3)总体方案兼顾城市规划、道路功能、用地、地下空间利用、邻近建(构)物保护、降低施工风险,节省投资等问题。

(4)集成防灾救援立体系统,以提高本项目的服务功能,为后期运营提供可靠保障。

(5)充分重视景观设计,力求造型美观,总体上与周围环境协调。

(6)隧道结构使用年限级别为一级。

具有规定的强度、稳定性和耐久性,且符合美观和环保要求。

(7)隧道设计必须符合国家有关的土地管理、环境保护、水土保持等法规的要求,并应注意节约用地,尽量保护原有植被,妥善处理隧道弃渣。

6.4.1.2隧道功能定位通过对片区规划新增联系通道布臵的理解,本次设计的XXX隧道与滨江路南端隧道(片区新增通道一)共同担任重钢片区与南部区域的联系任务。

同时,XXX 隧道还连接内环高速,加强重钢片区与重庆各区域的联系。

从区域地形来看,重钢片区地势较低,与其他区域的联系必须通过隧道来完成,同时,根据区域远期规划,该片区未来属于高端居住区,滨江路南端隧道并不能完全满足片区内居民出行需求,XXX隧道的新建能够有效的分流交通,不仅能减缓高峰时段的交通拥堵,而且该隧道连接内环高速,使得片区南部前往巴南区等区域的距离大为减少。

隧道设计说明隧道⼯程设计说明⼀、设计依据1、《南安(⾦淘)⾄厦门⾼速公路⼯程可⾏性研究报告》(福建省交通规划设计院)。

2、《厦门市城市总体规划修编(2003~2020)》(厦门市规划设计研究院)。

3、《厦门市同安区道路⽹发展规划》(2005—2020年) 厦门市同安区交通局。

4、《厦门市对外⼲线通道规划》(厦门市交通委员会 2002-2020年)。

5、福建省交通厅与福建省发改委共同⽂件:闽交建【2008】136号《关于南安(⾦淘)⾄厦门⾼速公路⼯程初步设计的批复》。

6、厦门⾄安溪城际快速路勘察设计总体组制定的勘察设计指导⼤纲。

7、部颁有关规范、规程及《⼯程建设标准强制性条⽂》(公路⼯程部分)。

⼆、主要技术标准与采⽤的规范、规程1、主要技术标准道路等级:⾼速公路计算⾏车速度:100Km/h隧道建筑限界净宽:2×(0.75+0.5+2×3.75+1.0+1.0)=2×10.75m隧道建筑限界净⾼:5.0m2、采⽤的设计规范《公路⼯程技术标准》(JTG B01-2003)《公路⼯程基本建设项⽬设计⽂件编制办法》(2007年版)《公路⼯程抗震设计规范》(JTJ 004-89)《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)《公路隧道施⼯技术规范》(JTJ F60-2009)《公路隧道通风照明设计规范》(JTJ 026.1-1999)《公路⽔泥混凝⼟路⾯设计规范》(JTG D40-2002)《公路沥青路⾯设计规范》(JTJ D50-2006)《锚杆喷射混凝⼟⽀护技术规范》(GB50086-2001)《地下⼯程防⽔技术规范》(GBJ 108-87)《公路隧道交通⼯程设计规范》(JTG/T D71-2004)三、⼯程概况本项⽬TB4合同段设置1座分离式隧道—⼩溪⼭隧道,隧道⼤致呈南北向穿越⼩溪⼭,设计⾥程桩号:左线ZK11+250~ZK11+743,长493m,右线YK11+245.5~YK11+735.5长490m。

青藏铁路昆仑山隧道设计说明青藏铁路昆仑山隧道海拔4600~ 4700m,处于高原腹地,具有独特的冰缘干寒气候特征,且随海拔增高而有明显的气候垂直分布带性。

根据西大滩临时观测资料(1978年初测资料),昆仑山隧道所在地区年平均气温-3。

6℃,极端最高气温23.7℃,极端最低气温-27.7℃,年平均降水量220.9mm,年平均蒸发量1469.8mm,相对湿度平均为4 4.8%。

1 地貌地质概况及多年冻土分布特征本区属昆仑山北麓中、高山区,山岭高耸,山坡陡峻,坡面破碎,多有坡积碎石分布。

区内发育一峡谷一乱石沟(又名惊仙谷),昆仑河顺沟流淌。

青藏公路沿昆仑河修建。

昆仑山隧道位于乱石沟西侧高山中,隧道顶部山体分布2条冲沟,隧道进口处为一山梁,地表植被较发育,覆盖率40%。

隧道出口处山坡陡峻,分布坡积碎石土,局部基岩出露,坡面无植被,隧道出口下方紧靠青藏公路。

山体为三叠系板岩夹片岩,山坡为坡积角砾土、碎石土,洪积碎石土。

坡积角砾土厚2~3m,分布于隧道进口,灰黄色,角砾成分以板岩为主,片岩次之。

坡积碎石土厚2—20m,分布于山体表层及隧道出口,灰黑色,碎石成分以板岩为主.洪积碎石土厚4—8 m,分布于山坡冲沟中,灰色,碎石成分以板岩为主,片岩次之。

昆仑山隧道洞身通过板岩夹片岩,以板岩为主,局部夹片岩,浅灰色,灰黑色,变晶结构.板岩为板状构造,岩体致密,坚硬。

片岩为片状构造,岩体多柔软,破碎.岩体板理、片理发育,节理、裂隙发育.强风化层厚1.7~4m,板岩呈碎块状,片岩为碎片状,局部为粉土状,含较多裂隙冰。

洞身主要围岩级别为Ⅳ~V级.昆仑山隧道属于多年冻土区,隧道进口山坡为阴坡,冻土上限较浅,一般为2.7m,除隧道进口处分布1.8m左右厚的饱冰冻土外,其余为少冰、多冰冻土.出口山坡为阳坡,冻土上限较深,一般为2。

1~3m,为少冰、多冰冻土.根据隧道物探断面反映,地层含冰量随深度逐渐降低。

在36m以上岩层中局部分布薄层裂隙冰。

说明1 设计依据以及总体原则1.1 设计依据和技术标准设计依据:1)勘察设计合同及相关批复文件《高整公路公路工程勘察设计合同文件》(第三合同);A省交通厅桂交基建函[2010]564号文《关于高整公路公路初步设计的批复》的要求;A省环境爱惜文件《关于高整公路公路工程环境影响报告书的批复》桂环管字(2009)268号。

1.1.2 执行的交通部颁布的有关技术标准、规范、规程等:⑴《公路工程技术指标》(JTG B01—2003);⑵《公路路途设计规范》(JTG D20—2006);⑶《公路隧道设计规范》(JTG D70—2004);⑷《公路隧道交通工程设计规范》 (JTG/T D71-2004);⑸《公路隧道通风照明设计规范》(JTJ 026.1—1999);⑹《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086—2001);⑺《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2008);⑻《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009);⑼《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60—2009);⑽《工程岩体分级标准》(GB 50218—94);⑾《公路勘测规范》(JTG C10—2007);⑿《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064—98);⒀《爆破平安规程》(GB 6722-2003);⒁《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004—89);⒂《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 (JTG D62-2004);⒃《公路桥涵地基和基础设计规范》(JTJ D63—2007);⒄《公路沥青路面设计规范》TJG D50-2006;⒅《中国地振动参数区划图》(GB 18306—2001);⒆《公路项目平安性评价指南》 (JTG/T B05-2004);⒇《公路建设项目环境影响评价规范》 (JTG B03-2006)。

1.1.3 技术标准⑴隧道设计行车速度100公里/小时;路基宽度26m;⑵隧道设计为高速公路双洞单向交通行车两车道分别式隧道;⑶隧道长度超过100米,设置照明;若L·N≥2×106设置机械通风,否则自然通风;⑷隧道设计交通量:2033年交通量32562辆/日(小车);⑸隧道建筑限界净宽:10.75m 净高 5m⑹ CO设计浓度正常行驶时δco=250ppm交通堵塞时δco=300ppm(20min)⑺烟雾设计浓度正常行驶时K=0.0065m-1事故时 K=0.009m-1⑻火灾时,隧道内换气风速为 2.5m/s1.2 总体原则遵守现行的有关规范、规程,借鉴、参考国内外类似工程的成功阅历,依据隧道所处的总体线形、地形、地质条件,结合施工、运营、管理等状况,遵循“平安、经济、合理、环保”的原则进行设计。

1、概况米脂一号隧道为双洞分离式,分左线和右线两座隧道。

左线隧道起点桩号ZK91+603,终点桩号ZK93+225,设计长1622m,按长度划分为长隧道;右线隧道起点桩号YK91+613,终点桩号YK93+270,设计长1657m,按长度划分为长隧道。

隧道最大埋深约122m。

地貌属黄土梁峁沟壑区,地势总体南低北高,垂直隧道轴向两侧低,中部高且起伏较大。

隧址区高程889~1016m,相对高差约127m,隧道进口处左线边坡坡度约19 o,右线边坡坡度约77 o,出口处左线边坡坡度约17 o,右线边坡坡度约40 o。

2、工程地质条件1)地层岩性4-13粉土(Q42al+pl):浅黄色,土质均匀,手捻稍有砂感,岩芯呈散体状,中密,稍湿。

层厚约1.5m。

4-13粉土(Q42pl):褐黄色,土质均匀,手捻稍有砂感,岩芯呈散体状,中密,稍湿。

层厚约1.2m。

5-13粉土(Q41al+pl):褐黄色,土质不匀,手捻稍有砂感,岩芯呈散体状,中密,稍湿。

层厚约1.4m。

6-13黄土(Q3eol):褐黄色,土质均匀,结构松散,手捻稍有砂感,具大孔隙,针孔、虫孔发育。

岩芯呈散体状,硬塑,稍湿。

层厚约2.0~7.0m。

8-13黄土(Q2eol):黄褐色,土质均匀,结构致密,手捻稍有砂感,见少量钙质结核。

岩芯呈散体状~柱状,硬塑,稍湿。

层厚约36.5~92.6m。

为隧道洞室进口段主要围岩。

14-22强风化砂岩(T3h):浅黄色,细粒结构,层状构造,矿物成分主要以长石、石英为主,节理、裂隙很发育,岩芯呈碎片及碎块状,锤击声闷,易碎,层厚5.5~8.0m,为隧道洞室主要围岩。

14-23弱风化砂岩(T3h):灰绿色,细粒结构,层状构造,局部夹薄层泥岩,矿物成分主要以长石、石英为主,节理、裂隙发育,岩芯呈短柱状~柱状,锤击声脆,未揭穿。

为隧道洞室主要围岩。

2)地质构造隧址区整体上位于鄂尔多斯断块伊陕斜坡区,中、新生代以来,地壳一直处于相对稳定和振荡性升降的状态,区内褶皱、断层不发育,地震活动轻微,地壳属于相对稳定的构造区。

毕业设计——青龙山隧道设计计算说明书目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (3)1.1选题的背景目的及意义 (3)1.2国内外研究状况 (4)1.3设计依据 (5)1.3.1 设计标准 (5)1.3.2 技术标准 (5)1.4建筑材料选用 (5)1.5拟解决的主要问题 (6)1.6本章小结 (6)第2章青龙山隧道总体设计 (7)2.1青龙山隧道工程地质资料 (7)2.1.1 地形地貌 (7)2.1.2 区域稳定性 (7)2.1.3 地层岩性 (7)2.1.4 地质构造 (7)2.1.5 水文地质 (7)2.2围岩等级的确定 (8)2.4青龙山隧道选址 (8)2.4.1 隧道选址原则 (8)2.4.2 青龙山隧道选址 (6)2.5隧道洞口选择及线型设计 (9)2.5.1 洞口选择和线型设计的原则 (9)2.5.2 洞口位置的选择 (9)2.6隧道纵断面设计 (7)2.7隧道横断面设计 (10)2.7.1 建筑限界 (10)2.8本章小结 (15)第3章洞门设计 (16)3.1洞口段地质评价 (16)3.1.1 上行出口端 (16)3.1.2 下行入口段 (16)3.2洞门设计 (16)3.2.1 洞门类型选择 (16)3.2.2 洞门设计 (17)3.2.3 洞门建筑材料 (17)3.3洞门强度及稳定性验算 (18)3.3.1 洞门结构计算 (18)3.3.2 抗滑动稳定性验算 (20)3.3.3 抗倾覆稳定性验算 (20)3.3.4 基底合力偏心距验算 (21)3.3.5 基底压应力验算 (21)3.3.6 墙身截面强度验算 (21)3.4本章小结 (22)第4章明洞设计 (23)4.1明洞长度确定 (23)4.2明洞设置 (23)4.2.1 明洞基本参数设置及配筋 (23)4.2.2 衬砌内力计算 (20)4.2.3 衬砌截面强度检算 (35)4.2.4 明洞衬砌内力图 (41)4.3本章小结 (41)第5章衬砌设计 (42)5.1概述 (42)5.2荷载计算 (43)5.2.1 计算断面参数选择 (43)5.2.2 浅、深埋的判断 (44)5.2.3围压的确定 (59)5.3.1 计算方法 (61)5.3.2 计算图示 (62)5.3.3衬砌几何要素 (63)5.3.4主、被动荷载作用下的衬砌压力的计算 (93)5.3.5最大抗力值的计算 (96)5.3.6衬砌总内力计算(不同围压级别) (104)5.4衬砌验算 (70)5.4.1 超浅埋断面衬砌验算 (70)5.4.2 浅埋断面衬砌验算 (116)5.4.3 深埋断面衬砌验算 (80)5.6隧道衬砌内力图 (126)5.6.1 浅埋、超浅埋界限截面内力图(超浅埋) (126)5.6.2 深埋、浅埋界限截面内力图(浅埋) (127)5.6.3 浅埋、超浅埋界限截面内力图(深埋) (127)5.5本章小结 (128)第6章通风照明设计 (129)6.1通风设计 (129)6.2照明设计 (130)6.2.1 洞外接近段照明 (130)6.2.2 洞内照明 (131)6.2.6 照明计算 (90)6.3本章小结 (139)第7章隧道防排水设计 (139)7.1防水设计 (139)7.1.1 防排水标准 (139)7.1.2 防水措施 (140)7.1.3 复合式衬砌防水系统 (140)7.1.4 二次衬砌防水系统 (140)7.2隧道洞内排水 (141)7.2.1 围岩疏导排水 (141)7.2.2 路侧边沟排水 (141)7.3洞口与明洞防排水 (143)7.3.1 洞口防排水 (143)7.3.2 明洞防排水 (144)7.4本章小结 (144)第8章施工工艺 (100)8.1施工方法 (100)8.2辅助施工 (100)8.3施工注意事项 (100)本章小结 (101)结论 (102)参考文献 (103)致谢 (150)摘要本设计为五海公路青龙山隧道隧道设计。

青藏铁路昆仑山隧道设计说明青藏铁路昆仑山隧道海拔4600~ 4700m,处于高原腹地,具有独特的冰缘干寒气候特征,且随海拔增高而有明显的气候垂直分布带性。

根据西大滩临时观测资料(1978年初测资料),昆仑山隧道所在地区年平均气温-3.6℃,极端最高气温23.7℃,极端最低气温-27.7℃,年平均降水量220.9mm,年平均蒸发量1469.8mm,相对湿度平均为44.8%。

1 地貌地质概况及多年冻土分布特征本区属昆仑山北麓中、高山区,山岭高耸,山坡陡峻,坡面破碎,多有坡积碎石分布。

区内发育一峡谷一乱石沟(又名惊仙谷),昆仑河顺沟流淌。

青藏公路沿昆仑河修建。

昆仑山隧道位于乱石沟西侧高山中,隧道顶部山体分布2条冲沟,隧道进口处为一山梁,地表植被较发育,覆盖率40%。

隧道出口处山坡陡峻,分布坡积碎石土,局部基岩出露,坡面无植被,隧道出口下方紧靠青藏公路。

山体为三叠系板岩夹片岩,山坡为坡积角砾土、碎石土,洪积碎石土。

坡积角砾土厚2~3m,分布于隧道进口,灰黄色,角砾成分以板岩为主,片岩次之。

坡积碎石土厚2—20m,分布于山体表层及隧道出口,灰黑色,碎石成分以板岩为主。

洪积碎石土厚4—8 m,分布于山坡冲沟中,灰色,碎石成分以板岩为主,片岩次之。

昆仑山隧道洞身通过板岩夹片岩,以板岩为主,局部夹片岩,浅灰色,灰黑色,变晶结构。

板岩为板状构造,岩体致密,坚硬。

片岩为片状构造,岩体多柔软,破碎。

岩体板理、片理发育,节理、裂隙发育。

强风化层厚1.7~4m,板岩呈碎块状,片岩为碎片状,局部为粉土状,含较多裂隙冰。

洞身主要围岩级别为Ⅳ~V级。

昆仑山隧道属于多年冻土区,隧道进口山坡为阴坡,冻土上限较浅,一般为2.7m,除隧道进口处分布1.8m左右厚的饱冰冻土外,其余为少冰、多冰冻土。

出口山坡为阳坡,冻土上限较深,一般为2.1~3m,为少冰、多冰冻土。

根据隧道物探断面反映,地层含冰量随深度逐渐降低。

在36m以上岩层中局部分布薄层裂隙冰。

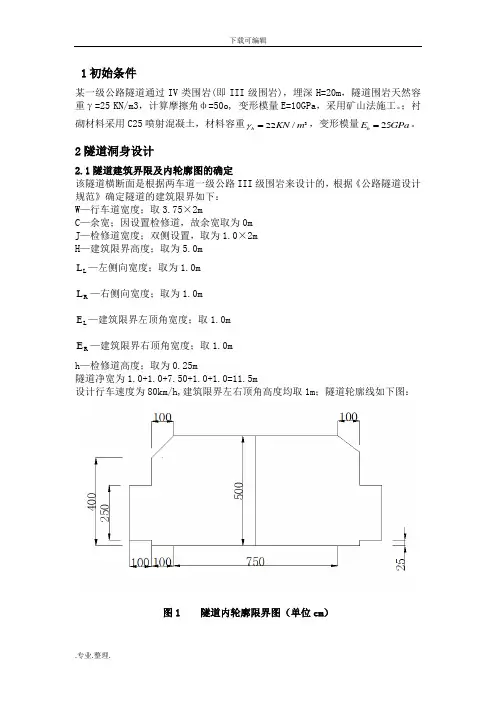

1初始条件某一级公路隧道通过IV 类围岩(即III 级围岩),埋深H=20m ,隧道围岩天然容重γ=25 KN/m3,计算摩擦角ф=50o, 变形模量E=10GPa ,采用矿山法施工。

;衬砌材料采用C25喷射混凝土,材料容重322/h KN m γ=,变形模量25h E GPa =。

2隧道洞身设计2.1隧道建筑界限及内轮廓图的确定该隧道横断面是根据两车道一级公路III 级围岩来设计的,根据《公路隧道设计规范》确定隧道的建筑限界如下: W —行车道宽度;取3.75×2mC —余宽;因设置检修道,故余宽取为0m J —检修道宽度;双侧设置,取为1.0×2m H —建筑限界高度;取为5.0mL L —左侧向宽度;取为1.0m R L —右侧向宽度;取为1.0m L E —建筑限界左顶角宽度;取1.0m R E —建筑限界右顶角宽度;取1.0mh —检修道高度;取为0.25m隧道净宽为1.0+1.0+7.50+1.0+1.0=11.5m设计行车速度为80km/h,建筑限界左右顶角高度均取1m ;隧道轮廓线如下图:图1 隧道内轮廓限界图(单位cm )根据规范要求,隧道衬砌结构厚度为45cm (一次衬砌为10cm 和二次衬砌35cm )通过作图得到隧道的尺寸如下:图2 隧道内轮廓图得到如下尺寸:123R 7.00m R 5.98m R 10.6m ===,,3隧道衬砌结构设计3.1支护方法及衬砌材料 根据《公路隧道设计规范》(JTG-2004),本设计为一级公路,采用复合式衬砌,复合式衬砌是由初期支护和二次衬砌及中间防水层组合而成的衬砌形式。

复合式衬砌应符合下列规定:1初期支护宜采用锚喷支护,即由喷射混凝土,锚杆,钢筋网和钢筋支架等支护形式单独或组合使用,锚杆宜采用全长粘结锚杆。

2二次衬砌宜采用模筑混凝土或模筑钢筋混凝土结构,衬砌截面宜采用连结圆顺的等厚衬砌断面,仰拱厚度宜与拱墙厚度相同。

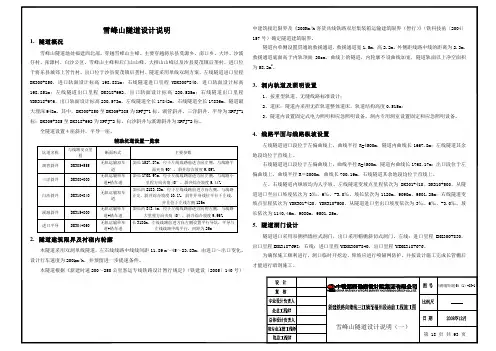

中缅油气管道工程国内段隧道工程第二EPC合同项S5-1紫金山隧道设计说明1.工程概况第二EPC合同项紫金山隧道位于云南段大理市巍山县紫金村,隧道进口,隧道全长约1.75km。

隧道进口位于徐村水库左岸紫金山一冲内,出口位于徐村水库大坝前约1Km,漾濞江左岸一冲沟内,进口桩号为ZJS001,出口ZJS002。

隧道水平长度1794m,实长1796.7 m,纵向坡度采用“人”字坡,进、出口端坡比分别为1.0%、7.925%,坡长分别为950m,844m。

洞身断面采用直墙,净断面尺寸为 3.8m×3.8m(宽×高)。

隧道内安装2条管道,天然气管道管径为D1016mm,设计压力为10MPa;原油管道管径为D813mm,设计压力为15MPa。

2.设计依据1)中缅油气管道工程国内段隧道工程第二EPC合同项合同;2) 最终版隧道初步设计文件及审批文件;3)招标阶段发布及相关的澄清文件;4)有关的勘察、测量资料;3.隧道主要设计规范标准1)《输气管道工程设计规范》GB50251-20032)《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB50470-20083)《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-20074)《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424-20075)《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-20066)《混凝土结构设计规范》GB50010-20027)《砌体结构设计规范》GB50003-20018)《钢结构设计规范》GB50017-20039)《建筑地基基础设计规范》GB50007-200210)《建筑抗震设计规范》(2008年版)GB50011-200111)《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-200812)《岩土工程勘察规范(2009年版)》GB50021-200113)《工程岩体分级标准》GB50218-199414)《地下工程防水技术规范》GB50108-200815)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-200116)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-200117)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-200218)《铁路工程抗震设计规范》GB50111-200619)《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-200720)《铁路隧道设计规范》TB 10003-2005/J449-200521)《铁路隧道施工规范》TB10204-2002/J163-200222)《天然气输送管道用钢管通用技术条件》Q/SY GJX 101-200923)《油气管道山岭隧道设计规定》CDP-G-PC-CR-005-2009/B4.隧道工程地质条件及评价4.1隧道自然地理条件4.1.1地形、地貌场地属低中山地貌,线路轴线经过处山顶高程一般在1600~1700m,谷底高程一般在1325~1400m,地形切割较为强烈,相对高差约200~400m,山顶为尖顶状,脊线呈锯齿状,地形起伏大,山坡较陡,植被茂密,山间沟谷多呈现“V”形。

一、隧道概况大瑶山一号隧道位于广东省乐昌市的庆云镇至两江镇的九峰河,穿越狮子山,进口位于庆云镇的头巾冲,出口位于两江镇的九峰河北岸,进口处有乡道通头巾冲,出口处有两江至红马桥电站的简易公路通过。

隧道进口里程DK1908+024,出口里程DK1918+355,隧道全长10331m,为全线最长的隧道,隧道最大埋深约650米,隧道内设置人字坡,坡度分别为3‰、-12‰、其坡长分别为2376m、7953m.隧道设有斜井和横洞各1座。

二、隧道建筑限界及衬砌内轮廓客运专线隧道建筑限界满足"京沪高速铁路设计暂行规定"的限界要求,详见"武广隧(初)参01-03"图。

双线隧道净空有效面积100m ,内设双侧救援通道,救援通道宽1.5m,工程技术作业空间0.3m。

双线隧道线间距与洞外相同,曲线地段隧道不考虑加宽。

三、轨道结构隧道内轨顶面标高=路肩设计标高+0.972米,隧道内设长枕埋入式无碴轨道,进口外为板式无碴轨道,出口外为长枕埋入式无碴轨道.四、隧道平纵断面隧道全长10328m,全隧道平面均位于直线上;隧道内设置人字坡,坡度分别为3‰、-12‰,其坡长分别为2376m、7955m。

本隧道DK1910+175~DK1910+625段设置圆曲线型竖曲线,竖曲线半径为30000m,隧道纵断面中括号外标高为考虑竖曲线影响后的标高,括号内数字为未计竖曲线影响的标高。

五、洞口工程为确保施工顺利进行,在进行暗洞施工前应对洞口衬砌外1~3m范围内的边仰坡进行锚喷加固,然后开挖进洞。

隧道进口采用斜切式洞门,进口里程为DK1908+024;出口采用单侧挡墙式洞门,出口里程:DK1918+355,隧线分界里程:DK1918+361。

六、衬砌结构及辅助施工措施全隧道暗洞地段均采用复合式衬砌,局部地段根据需要予以加强;浅埋地段如暗挖施工困难,适宜采用明挖法施工采用明洞衬砌;为确保施工安全,设计中根据需要采用相应辅助施工措施。

一、工程概况本标段共设置一座车行长隧道,隧道标准断面采用双向六车道。

隧道线型根据沿山大道现状道路拟合,隧道由北往南依次为二号路、三号路、锦绣路。

隧道规模如下:锦绣路隧道详细信息如下表所示:锦绣路隧道设置一览表名称敞开段暗埋段敞开段合计锦绣路隧道桩号(m) K1+230 K1+370 K1+370 K2+650 K2+650 K2+8101580 长度(m) 140 1280 160注:里程及长度单位以米计。

二、设计依据、标准、规范及规程(1)建设单位提出的给水排水方面的设计要求(2)土建及其他专业提供的图纸(3)有关设计规范《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014《城市地下道路工程设计规范》CJJ221-2015《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)《消防给水及消火栓系统技术》GB 50974-2014《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275《公路隧道交通工程设计规范》(JTG/TD71-2004)注:以上规范、规程等如有新版本,均按照新版本执行。

三、设计内容本次设计内容包括:隧道内消防系统设计。

四、隧道灭火器系统隧道双侧布置灭火器,其中隧道行车方向左侧的灭火器布置在消火栓箱内,间距40米,箱内设置2具MF/ABC6型手提式干粉灭火器(磷酸铵盐),2具手提式水成膜泡沫灭火器MP/AR6;右侧的消火栓布置在灭火器箱体中,其中有2具MF/ABC6型手提式干粉灭火器(磷酸铵盐),2具手提式水成膜泡沫灭火器MP/AR6。

其构造详见大样图。

每处灭火器箱设置消防设备指示标志,采用反光标志。

五、水成膜泡沫灭火装置隧道消防箱设1支低倍数泡沫喷枪和1支低倍数比例式混合器、30L水成膜泡沫原液;1套小口径DN25消防卷盘;该系统主要用于扑灭油类物质引起的火灾,使用时储液罐内的泡沫经水射器按比例与水混合喷出,在燃烧物质与空气间形成隔断的保护膜,达到灭火的目的。

营盘路湘江隧道结构设计第一章设计原始资料1.1 技术标准及设计标准规范1.1.1 主要技术标准(1)隧道按规定的远期交通量设计,采用三车道隧道。

(2)隧道设计车速,隧道几何线形与净空按50km/h设计。

1.1.2 主要设计标准规范(1)《公路隧道设计规范》JTJ026-90;(2)《公路工程技术标准》JTJ001-97;(3)《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89;(4)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001;1.2 工程概况长沙营盘路湘江隧道位于银盆岭大桥与橘子洲大桥间,东起营盘路,西接咸嘉湖路,下穿潇湘大道、傅家洲、橘子洲和湘江大道。

隧道左洞桩号:K16+115~K18+732,长2617m(其中明洞25m,暗洞2592m);右洞桩号:K16+085~K18+725,长2640m(其中明洞25m,暗洞2615m)。

暗洞按新奥法施工,明洞按明挖法施工。

1.3 隧道工程地质概况营盘路隧道地貌以丘陵为主,各隧道段地表均为斜坡地形,坡度大致为10°~50°,坡面植被茂盛,局部陡坡地段基岩裸露。

隧道拟经过处山岭起伏变化较大,地形条件较为复杂。

主要地质以含碎石亚粘土地层、含粘性土地层、角砾凝灰岩、角砾岩地层为主,巨层厚状、块状构造较多,局部碎块石状。

地层整体上风化较为严重,节理发育,地层表面为全风化地带,在海拔较低的垭口位置有一定厚度的坡积层。

断裂带主要为F8和F9断层,F8断层与隧道走向基本垂直,倾角84°,宽度3~5m; F9断层与隧道走向交角很小,受断层影响,该处地质裂隙发育,岩体破碎,局部地段水量可能很大。

地下水类型主要为基岩裂隙水,水量贫乏。

经综合评定,隧道围岩大致为III级、IV级、V级。

第二章总体设计2.1 一般规定2.1.1隧道设计应满足公路交通规划的要求,其建筑限界、断面净空、隧道主体结构以及营运通风、照明等设施,应按《公路工程技术标准》(JTG B01)规定的预测交通量设计。

风情大道改造及南伸(湘湖路-亚太路)工程初步设计修改说明风情大道改造及南伸(湘湖路~亚太路)工程于2010年10月19日进行了初步设计审查,并于2010年11月17日进行了由萧山区政府召集的专题会议。

根据萧发改纪要(2010)100号《风情大道南伸(湘湖路~亚太路)项目初步设计审查会议纪要》,《杭州市萧山区人民政府关于风情大道改造及南伸工程专题会议纪要》,对初步设计进行了修改,主要内容包括:一、道路平面设计1、湘湖路至休博园西大门出地段与本工程同步设计,同步实施,设计取消工程北起点与湘湖路沟通的东接线与西接线,起点段道路线形进行了优化。

2、公交停靠站改设在辅道上,分别设置于南环路、崇化路、南三路、南四路、南五路、南六路、亚太路路口,共7对。

3、南三路节点由风情大道主线上跨南三路调整为风情大道主线下穿南三路、辅路与南三路平交的交叉方式,以改善周边地块的景观效果、提升周边地块的开发价值。

同时经规划部门同意,将规划南三路往北移动80米,以利于金西河的布设,本方案按初步设计的方案五改河,同时将本路线上的第二横河桥河道填掉,道路西侧填河路段将变为可开发土地,约5.6亩。

4、为了与远期快速路的衔接,本次设计共设置了7处出入口。

根据最新规划,南四路、南五路由十字交叉改为丁字交叉;南五路由灯控平交口改为右进右出;南六路由右进右出改为灯控平交口。

二、道路纵断面设计本次设计结合远期南环路、亚太路下穿以及近期南三路的下穿,对本工程全线的纵断面设计标高进行了优化调整。

1、起点段为保证湘湖路北侧隧道埋置于水面下,将起点的标高降低2米,坡度变缓。

2、根据港航处的要求,除石岩沿山河通航净空按3m控制外,其余均按不通航控制。

故本次设计石岩沿山河在初步设计的基础上抬高了1米左右。

3、南环路、亚太路近期拉坡按平交方案实施,远期预留风情大道主线下穿方案。

4、南三路段由跨线桥改为下穿隧道,故对该段纵断设计标高进行了适当地调整。

三、桥梁工程设计1、桥面纵坡根据道路纵断面调整,跨河桥梁标高作相应调整,石岩沿山河梁底抬高1米。