(1•12)

“礼和乐是中国社会的两大柱石。 礼构成社会的秩序条理,乐滋润着 群体内心和谐与团结力。” ——宗白华 “一个理想的人,一个理想的 社会,必须具备乐的精神和礼的精 神。” ——朱光潜

(1•12)

回顾《沂水春风》,理解孔 子“礼乐治国”的政治理想。 莫春者,春服既成,冠者五六 人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞 雩,咏而归。 夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

(13•24) 子贡问曰:“乡人皆好之, 何如?”子曰:“未可 也。”“乡人皆恶之,何如?” 子曰:“未可也。不如乡人之善 者好之,其不善者恶之。” 何如:如何。(这个人)怎么样。 其:那些。

(13•24)

你对“乡人皆好之” 和“乡人皆恶之”的人是 怎么看的?

(13•24) 这章中孔子谈到了对于一 个人正确评价的标准,这个标 准是什么呢? 即不以众人的好恶为依据, 而应以善恶为标准。听取众人 的意见是应当的,也是判断一 个人优劣的依据之一,但决不 是唯一的依据。

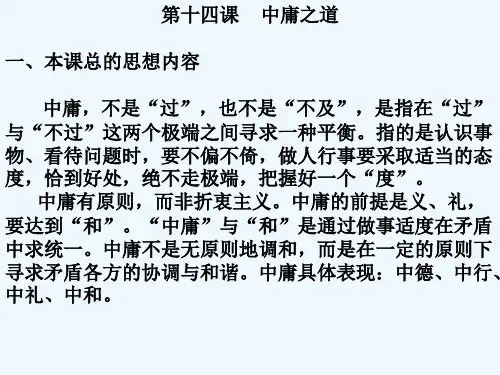

(二)行

(11•16) 子贡问:“师与商也孰 贤?”子曰:“师也过,商也 不及。”曰:“然则师愈与?” 子曰:“过犹不及。” 然则:这样,那么。 愈:较好,胜过。 与:语气词。 犹:如同。

(11•16)

子贡为什么会问:“然 则师愈与?” 这也是我们平时认识问 题时的一个误区。你能举出 这方面的例子吗?

宾语前置句

(17•24)

儒家讲仁者爱人,那么 孔子和子贡为什么还有那么 多讨厌的人呢?

(四)和

(13•23)

“和”是中华传统文化 的核心,在中华文化中处处可 见,深刻地影响着中华文化。

(13•23)

• • • • • •

家和万事兴(家庭) 协和万邦 (外交) 和气生财 (生意) 和衷共济 (事业) 政通人和 (政治) 天时不如地利,地利不如人和(战争