土家族简史

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:5

对土家族文化起源的认识姓名:江凯学号:2011160138学院:医学院班级:20111601班摘要这是一篇我通过查阅关于土家族文化以及土家族的相关书籍还有这三个星期老师的讲解写的关于土家族风俗文化起源的文章。

这篇文章主要介绍了土家族的历史、文化、婚俗、宗教、习俗、禁忌等方面内容。

这篇文章结构清晰,文章有条理,主次分明。

关键词:土家族、历史、文化正文一、土家族历史土家族是中华大家庭中的一员,具有悠久的历史和发达的文化。

早在二千多年前,在湘西、鄂西就出现了他们的身影。

在此后的漫长岁月里,土家族以起勤劳和智慧,铸造了丰富多彩的民族文化。

土家族自称“毕兹卡”,意为本地人。

称汉族为“客家”。

二千年以前,他们定居于今天的湘西、鄂西一带,那时与其他少数民族一起,被侮称为“武陵蛮”或“五溪蛮”。

关于土家族的族源说法不一,一说是古代巴人的后裔;一说是古代由贵州迁入湘西的乌蛮的一部;一说是唐末至五代的初年(一九一零年前后),由彭咸率领的从江西迁居湘西的百艺工匠的后裔。

这些说法,都有待进一步研究。

但有一点可以断定。

即大约自五代以后,湘鄂西地区土家族这一稳定的人们共同体,开始逐渐形成为单一民族。

土家族约有五百七十万人(一九九零年),湖南湘西土家族苗族自治州永顺、龙山、保靖、古丈等县为主要聚居区,其余分布在湖北省恩施地区来凤、利川、鹤峰、咸丰、宣恩等县和四川石柱黔江、彭水等土家自治县。

土家族的语言属于汉藏语系藏缅语族,接近彝语支。

土家族所居住的湘鄂西区丘陵地带,海拔多在四百至一千五百米之间,境内山岭重迭,岗峦密布,武陵山脉横贯期间,酉水、澧水、清江纵横交错,气候温和,雨量充沛,具有发展农、林、牧、副、渔业的良好条件。

山区森林密布,梯田满岗,种植水稻、玉米、薯类、麦类等;经济作物有甜菜、苎麻、棉花、油桐、油茶、茶叶等,其中油桐、油茶是土家族地区多种经营中的主要项目,在土家族人民的经济生活中占有重要的地位。

经济林木有松、杉、楠、柏等。

土家族简介

土家族是中国的少数民族之一,主要居住在云贵高原东端余脉的大娄山、武陵山及大巴山方圆10万余平方公里区域,主要分布于湘、鄂、黔、渝毗连的武陵山区。

汉族人大量迁入后,“土家”作为族称开始出现。

土家族人自称为“毕兹卡”,意思是“本地人、本地客”。

1956年10月,国家民委通过民族识别,确定土家族为单一民族。

1957年成立了湖南省湘西土家族苗族自治州,1983年又成立了湖北省恩施土家族苗族自治州,其后又相继成立了酉阳、秀山、石柱、长阳、五峰、印江、沿河等民族自治县。

土家族有自己的语言,目前大部分通用汉语。

土族土族,又称土家族,是中国少数民族之一。

他们主要分布在中国西南地区,包括四川、重庆、贵州、湖南、湖北等省份。

土族自古以来就生活在这片土地上,拥有悠久的历史和独特的文化。

以下将从土族的起源、生活习俗、传统节日、音乐舞蹈、民间传说等方面进行探讨。

土族的起源可以追溯到古代的骑夫部落,后来逐渐形成了今天的土家族群。

土族的祖先是古代的南方蛮夷,他们善于耕作和狩猎,具有良好的社会组织和合作精神。

在长期的发展过程中,土族逐渐形成了自己独特的生活方式和文化传统。

土族人过着自给自足的农耕生活,主要种植水稻、玉米和薯类作物。

他们注重保护土地和环境,崇尚自然,对于土地的利用有着独特的智慧和方法。

他们善于利用山地、林地和水域资源,同时也注重生态环境的保护和可持续发展。

土族人的生活方式朴实而充实,他们讲究节俭和勤劳,注重家庭生活和家族关系。

土族有丰富的传统节日,其中最有名的是“土龙舞”。

土龙舞是土族人在每年农历九月十五庆祝中秋节时进行的一项重要的传统活动。

在节日当天,土族人会戴上花冠,身着盛装,载歌载舞地欢庆佳节。

这是土族人祈福丰收和团圆的时刻,也是展示他们独特文化的机会。

土族音乐舞蹈是土族文化的重要组成部分。

土族人民间流传着许多动听的民歌和舞蹈,其中最有代表性的是“兴歌”。

兴歌以其欢快的节奏和优美的旋律闻名,是土族婚礼、喜庆和庆典中常见的舞蹈形式。

土族人跳兴歌时,手牵手、肩并肩,簇拥着在中央跳舞的领舞者,共同表达对生活的热爱和对美好未来的向往。

土族人民间还流传着许多关于土秧和土抱的民间传说。

土秧被视为土族人的精神图腾,代表着土族人民对土地的崇拜和依赖。

土抱则是传说中的一种神秘生物,被认为是土地的守护者,能为土族人带来好运和祝福。

这些传说不仅在土族人民的生活中扮演着重要的角色,也为后代的土族人传承了宝贵的文化遗产。

土族的文化和传统是中华民族的宝贵财富之一。

土族人民在传统文化的熏陶下,保持着独立自主的生活方式和价值观念。

土家族历史及其民族文化的发展现状一、土家族历史及其民族文化特征1、土家族历史土家族是中国少数民族之一,主要分布在湘、鄂、渝、黔毗连的武陵山区、酉水河畔。

巴人、賨人(板蓝蛮)与土家人有一个共同的祖先,那就是“茅古斯人”。

秦灭巴后,幸存者中的大多数巴人返回武陵山下、酉溪及其他江流两岸。

这以后,巴人没了,是回到了自己的同祖兄弟——“本土人”的群体里。

根据土家王朝悠久的历史推算,再根据土家人分布及居住的状况看看,土家祖先为了生存,沿酉水上下曾有分迁的历史,巴人和賨人该是分迁到上游四川的茅古斯人的后裔。

当巴人回到武陵时期,这里的茅古斯人已经发展成了本土人。

而巴人所有的习作与武陵“本土人”相差无几,当巴人归宗后,自然习惯土家的一切生存习俗和贤德的教养。

战国时期,也有不少的賨人迁回酉水、武陵山一带安居乐业,其习作与武陵“本土人”相差无几,很快与同祖的本土人融为一体。

五代后梁开平年后,江西酋豪彭瑊(jian)归楚为溪州刺史,最先安家于辰州(沅陵)。

不久,彭瑊先后派族人沿酉水而上,相继打入酉水禾撮賨领地,以至夺取了整个永顺及酉岸南渭州以下的土王领地,成了土著王族外来的一个土王家族。

综上所述,土家族是由茅古斯人的后裔本土人与茅古斯人的后裔迁回武陵脚下的巴人、賨人以及江西迁来人融合而成的一个顽强勇敢的民族。

2、土家族民族文化特征人神共存,虚实相衬是土家民族文化主要特征之一。

比如:土家《梯玛神歌》,就是说唱土家始祖神以及借神人的威力驱逐邪恶的精神治疗法,是一种典型的民族信仰。

土家文化资源丰富,文化具有原生态性、兼容性、多元性等多种特征。

比如,土家《茅古斯舞》、《摆手舞》,就是典型的人类原生态舞蹈;“土家山歌”、“土家建筑”,具兼容性和多元性情形。

其种类繁多,包括民族建筑,民族工艺,民族古迹及特色民俗等,都具有自我的特征。

二、土家文化发展现状、处境及其发展成果1、土家文化发展的现状一是土家摆手舞等六项被列为国家非物质文化遗产代表作名录为代表龙山县的文化资源汇聚了商周文化,龙山遗址文化,土家文化之精华,是世界文化遗产不可多得的宝贵财富,是几千年文化历史所形成的结晶。

恩施土家族苗族自治州州州一、简介恩施土家族是中华大家庭中的一员,具有悠久的历史和发达的文化。

早在二千多年前,在湘西、鄂西就出现了他们的身影。

在此后的漫长岁月里,土家族以勤劳和智慧,铸造了丰富多彩的民族文化。

在我国历史上的很长一段时间内,土家族没有确定的族称,不过由于其历史渊源、居住地、白虎图腾等,被人们称呼为“廪君种”、“巴郡南郡蛮”、“白虎夷”等,从中也可见古代汉人对土家族的偏见。

到了明末清楚,大量汉人迁入土家族地区,为了区别于汉族,才出现了土家族这个族称。

在1956年10月,土家族被国务院正式确认为单一的少数民族,土家族得以正式成为56个少数民族的一员。

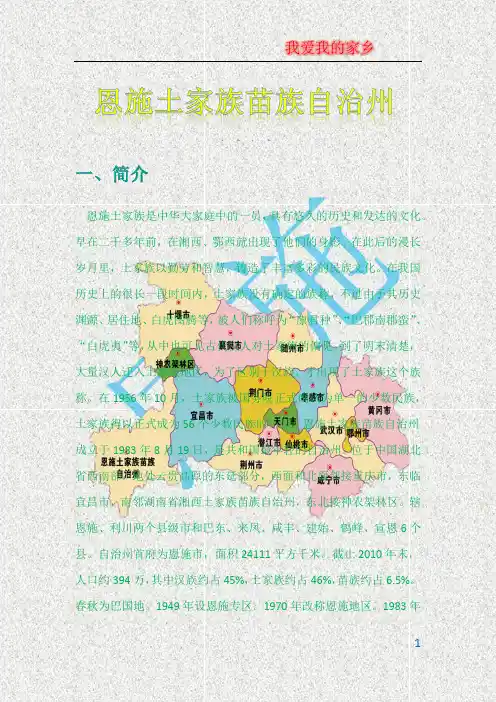

恩施土家族苗族自治州成立于1983年8月19日,是共和国最年轻的自治州。

位于中国湖北省西南部,地处云贵高原的东延部分,西面和北面邻接重庆市,东临宜昌市,南邻湖南省湘西土家族苗族自治州,东北接神农架林区。

辖恩施、利川两个县级市和巴东、来凤、咸丰、建始、鹤峰、宣恩6个县。

自治州首府为恩施市,面积24111平方千米。

截止2010年末,人口约394万,其中汉族约占45%,土家族约占46%,苗族约占6.5%。

春秋为巴国地。

1949年设恩施专区。

1970年改称恩施地区。

1983年臵鄂西土家族苗族自治州。

1993年4月改现名。

属鄂西南山地,有“山原”之称。

二、自然资源恩施州拥有丰富的自然资源,境内森林茂密,植被良好,全州森林覆盖率达61.62%,素有"鄂西林海"、"天然植物园"、"华中药库"的美誉。

已知的植物品种达3000余种,树种资源占全国现有的七分之一,其中有属国家一级重点保护树种3种,属国家重点保护的珍稀药用植物达50多种。

有第四纪冰川时期幸存下来的被称为"活化石"的"水杉",有珍贵的珙桐、银杏、台湾杉等,植物中有不少名贵中药材,如:黄连、党参、当归等,不仅种类多,而且产量高。

土家族是指哪个民族?土家族,是中国的一个少数民族,主要分布在中国的西南地区,包括四川、重庆、湖南、湖北、贵州等地。

土家族是中国少数民族中人口较多的民族之一,也是中国历史文化的重要组成部分。

下面将从土家族的起源、文化特点和传统习俗等方面进行介绍。

一、土家族的起源1.土家族是彝族的分支在古代,土家族与彝族是同源的。

据考古学研究发现,土家族起源于古代的巴蜀地区,与彝族同属于古代的滇池文化和双塔文化,后来逐渐迁移至现今的四川、重庆等地。

2.与汉族的融合在长期的历史发展过程中,土家族与汉族之间进行了广泛的交流和融合。

土家族在经济、政治、文化等方面与汉族有着密切的联系,因此土家族的文化也带有一定的汉族文化特色。

二、土家族的文化特点1.语言文字土家族有自己的语言文字,土家语属于汉藏语系,与汉语、藏语等有一定的关联。

土家族历史悠久,土家语以其独特的音韵特点和词汇表达在当地广泛使用。

2.服饰土家族的服饰具有鲜明的民族特色。

男性常穿着黑色长袍、白色裤子和黑色腰带,女性则喜欢穿着色彩斑斓的长衫和裙子。

土家族的服饰以其独特的样式和刺绣工艺而闻名。

3.音乐舞蹈土家族的音乐舞蹈是土家族文化的重要组成部分。

土家族有丰富多样的音乐形式,包括歌舞、器乐等。

土家族的舞蹈以其独特的节奏和动作为特点,展现了土家族人民豪放、热情的性格。

4.民俗习惯土家族有着丰富多样的民俗习惯,如婚俗、葬礼等。

土家族人民重视家庭和社群,崇尚和睦、团结的家风,注重对长辈的尊敬和孝道的传承。

三、土家族的传统习俗1.火把节火把节是土家族的传统节日,一般在农历六月二十四日举行。

人们手持火把,燃起篝火,围绕火堆跳舞、歌唱,感受节日的喜庆和热闹。

2.木偶戏土家族的木偶戏是土家人民喜爱的传统表演形式。

通过木偶的操纵,讲述土家族的历史故事和民间传说,传递着土家族的文化和智慧。

3.丧葬习俗土家族的丧葬习俗以其独特而庄重的仪式而闻名。

人们会为逝者举办盛大的葬礼,包括燃放鞭炮、布置白布等,以表达对逝者的追思和怀念之情。

土家族历史沿革与传统习俗土家族是中国的一个少数民族,主要分布在中国中南部的湖南、湖北、四川、贵州等地。

土家族拥有悠久的历史和丰富多样的传统习俗,让我们一起来探索土家族的历史沿革以及他们独特的传统习俗。

历史沿革土家族可以追溯到公元前两千多年的夏朝时期。

在古代,土家族主要分布在湖南、湖北一带,是以农业为主要生活方式的社会群体。

随着历史的演变和迁徙,土家族逐渐扩张到贵州、四川等地。

在中国历史上,土家族的一些部落曾经组成联盟,与周边的少数民族形成了复杂的关系。

土家族在中原王朝的统治下,保持了相对独立的地位,并保留了自己的语言、传统和文化特色。

传统习俗土家族有着丰富多样的传统习俗,这些习俗体现了土家族的文化特色和价值观念。

1. 婚礼习俗土家族的婚礼习俗独特而庄重。

新娘会穿上传统的土家族服饰,新郎则会戴上特殊的帽子和腰带,象征着男子的成年和婚姻的责任。

婚礼上,亲友们会载歌载舞,祝福新人幸福美满。

2. 藏婴习俗土家族有一项独特的习俗叫做“藏婴”。

据传,在孩子出生后的第三天,家人会将婴儿藏在天花板上的秘密地方,然后宴请亲朋好友来寻找并“解救”婴儿。

这个习俗寓意着土家族对孩子未来幸福的祝愿。

3. 灶王爷庙会灶王爷庙会是土家族的传统节日之一。

每年的腊月二十三,土家族信徒会前往灶王爷庙,为灶王爷祈福。

他们会举行祭祀仪式、燃放烟火、舞狮子等活动,庆祝农历新年的到来。

4. 赛龙舟赛龙舟是土家族的传统体育活动之一。

每年的农历端午节,土家族会举行龙舟比赛,队伍在汩汩的江水中竞渡,船上的船手会齐声呐喊,使人们的士气高昂。

这项活动既是对历史传统的纪念,也是一种团结与交流的方式。

5. 女儿节土家族有一个特殊的节日,叫做女儿节。

每年的农历三月初二,全族各地的男家庭成员会一同祭祀女神,并为家中的女性成员准备各种礼物,表达对她们的崇敬和爱护。

这个节日体现了土家族对女性的尊重以及家庭的重要性。

总结土家族历史悠久,有着独特的传统习俗。

他们的历史沿革让他们保持了一定的自主性,传统习俗则是土家族文化的重要组成部分。

介绍土家族分布土家族,主要分布于湘鄂川黔毗连的武陵山地区。

即湖南省西部的永顺、龙山、保靖、桑植、古丈等县;湖北省西部的来凤、鹤峰、咸丰、宣恩、利川、恩施、巴东、建始、五峰、长阳等市县;四川省的酉阳、秀山、黔江、石柱、彭水等县。

语言土家族拥有自己的语言——土家语,属汉藏语系藏缅语族中的一种独立语言。

但无本民族文字,通用汉文。

用渊源普遍认为土家族是古代巴人的后裔。

公元前400至600年,居住在巴子国(今重庆市)。

到公元前316年,被秦国所灭。

灭亡前后的一段时期,巴人开始从重庆一带往东迁移。

从公元1300年开始,逐渐被统称为“土家”。

居住土家族爱群居,爱住吊脚木楼。

吊脚楼一般依山而建,在平地上用木柱撑起分上下两层,上层通风、干燥、防潮,是居室;下层关牲口或用来堆放杂物。

服饰土家族服饰多以自织土布为衣料,青蓝两种颜色比较常见,喜欢在衣边、头巾上镶五彩刺绣。

土家族服饰女装多为短衣大袖,左开襟,镶边筒裤,男装则多为对襟短衫。

土家族在重要节日,男子穿琵琶襟上衣,缠青丝头帕。

妇女着左襟大褂,滚两三道花边,衣袖比较宽大,下着镶边筒裤或八幅罗裙,佩戴各种金、银、玉质饰物。

饮食土家族的典型食品有粑粑(糍粑)腊肉、油茶等食品,还有合菜;团馓;绿豆粉(米粉);油炸粑。

节日赶年:就是提前一天过年。

传说为纪念战胜倭寇。

牛王节:每年的四月十八日,要举办牛王节歌会,搭起歌台,将牛头像悬挂在歌台中央,以歌颂牛的功德。

女儿会:每年农历七月十二日,这天青年男女便梳妆打扮,穿戴一新去赶会,借对歌方式寻找美满的情侣,若被彼此相中,即约定地点交谈,以定终身之好。

土家族婚俗女子出嫁前,有“哭嫁”的风俗。

丧葬基本是土葬。

文化土家人火塘内的火,四季不熄。

土家族爱唱山歌,山歌有情歌、哭嫁歌、摆手歌、劳动歌、盘歌等。

摆手舞是土家族祭祀祈祷的一种活动,分“大摆手”和“小摆手”。

“大摆手”每隔三、五年举行一次,在土王祠前举行,历时七、八天;“小摆手”一般是一至三天,多在本氏族祠堂举行。

土家族的来历和文化

土家族是中国的少数民族之一。

主要分布于湘鄂川黔毗连的武陵山地区。

即湖南省西部的永顺、龙山、保靖、桑植、古丈等县;湖北省西部的来凤、鹤峰、咸丰、宣恩、利川、恩施、巴东、建始、五峰、长阳等市县;重庆市的酉阳、秀山、黔江、石柱、彭水等县区。

使用土家语,属汉藏语系藏缅语族中的一种独立语言。

无本民族文字,通用汉文。

现在绝大多数人通用汉语;沿酉水(源自湖北鹤峰,注入湖南沅(yuan)水)流域约20万人仍使用土家语,有的也兼通汉语。

土家人以包谷为主粮,稻米为辅,近年来以稻米为主粮的地区已占多数。

这里不仅有土家风味的主食、小吃、还有各种各样的茶饮。

“合渣”

“合渣”(有的地方叫“懒豆腐”),将豆汁烧开,掺进鲜青菜,煮热就饭。

“油茶汤”

配料食油、茶叶、粉丝、蛋片等。

用油把茶叶炸黄后加入少量的水煮沸,成褐色茶浆时再加水稀释,烧开,投入食盐,大蒜,胡椒和其它作料,味道可口。

“金包银”饭

永顺、龙山、来凤、鹤峰等地多把米和包谷掺在一起吃。

即用锅添水把少量的米煮开,再拌上包谷粉煮熟,既香又而耐饿。

土家族历史与发展土家族作为中国少数民族之一,具有悠久的历史和独特的文化。

本文将介绍土家族的历史发展过程、文化传统和经济发展等方面内容。

一、历史沿革土家族起源于古代巴蜀地区,可以追溯到公元前三千年的夏、商、周时期。

在西周时期,土家族是巴蜀地区的主要居民之一,他们当时以农业为主要生产方式,居住在山区。

随着时间的推移,土家族逐渐形成了自己的文化和传统。

二、文化传统土家族的文化传统丰富多样,包括语言、服饰、婚俗等方面。

土家族有独特的土家话,是一种属于汉藏语系的分支语言。

土家族人民善于歌舞,他们的歌曲多以劳动、爱情和生活为主题,节奏欢快,具有浓厚的地方特色。

土家族的服饰也非常独特,男性多穿短衣马裤,戴斗笠、草帽等;女性则穿着彩色上衣和绣花蓬蓬裙,头戴银饰,非常鲜艳夺目。

这些服饰不仅体现了土家族人民的审美观念,更是他们对土地和自然的热爱的表达。

土家族的婚俗也十分独特。

传统的土家族婚礼有祭神、合婚、抬娘等环节,体现了土家族人民对传统婚姻的尊重和珍视。

三、经济发展土家族人民以农业为主要生产方式。

由于土家族居住在山区,土地资源较为有限,森林资源丰富,因此木材加工、林业和畜牧业成为了土家族人民的重要经济来源。

此外,土家族还以种植水稻、小麦等农作物为主,发展了自己独特的农耕文化。

随着社会经济的发展,土家族人民逐渐涉足其他行业,如旅游业、手工艺品制作等。

土家族拥有得天独厚的自然风光,吸引了众多游客前来观光旅游。

同时,土家族人民还利用自己的手工艺技巧,制作出精美的手工艺品,赢得了市场的认可。

四、现代发展当代土家族人民积极融入社会主流,提升自身发展水平。

政府积极推动农村发展,加大基础设施建设力度,提高土家族地区的交通、能源和通讯条件,改善土家族人民的生活水平。

此外,政府还加强对土家族文化的保护和传承,举办各种文化活动,培养土家族青年人才,推动土家族文化的传承和发展。

总结:土家族作为中国的少数民族之一,拥有悠久的历史和独特的文化传统。

旅游文化知识:土家族文化之旅——了解中国湖南地区土家族文化的历史和传承土家族是中国著名少数民族之一,主要分布在湖南、重庆、贵州等地区。

本文将重点介绍湖南地区土家族文化的历史和传承,带您了解土家族的独特文化魅力。

一、历史渊源土家族是一个有着悠久历史的民族,历史始于唐朝年间,形成于明朝。

土家族的先民始祖为巨石先民,他们在长江上游一带繁衍生息。

明朝时期,土家族因与明朝抗战有功,逐渐得到官方认可并得以正式登记,从此开始有了自己的族谱和家谱。

二、土家族文化1.婚礼文化土家族的婚礼文化非常丰富多彩,其中最著名的是“悔婚门”和“败婚门”。

悔婚门是指新娘出嫁前回到家中暂住数日,借此来悔婚。

败婚门则是指在婚礼前,新郎必须先被新娘的家人逼到绝境,以此来测试新郎对新娘的真爱。

2.祭祀文化土家族有着非常严格的祭祀文化,每年秋天都会举行“邛神节”、“祈年祭”等盛大的祭祀活动,祭祀神明、扫墓、燃烧爱的纸钱等,以此来祈求幸福安康。

3.民俗文化土家族的民俗文化非常丰富多彩,如在饮食方面,土家族人喜爱吃毛肚、泡水鱼等辣味美食,在服饰方面,则以“兽头”为代表,色彩鲜艳且具有浓郁的民族特色。

4.音乐文化土家族的音乐文化是其独特的文化遗产之一,他们有着自己的民歌、乐器、舞蹈等表演形式,其中最著名的是土家山歌和土家舞蹈。

三、土家族文化传承土家族文化得以传承的重要原因是土家族人们一直保持着对传统文化的尊重和热爱,通过家庭教育、学校教育等形式让年轻一代了解和接受土家族传统文化的精髓,并在此基础之上加以创新,使得土家族文化更加丰富多彩。

四、旅游推介湖南地区的土家族文化旅游资源非常丰富,游客可前往张家界、凤凰古城、沅江土家民俗文化旅游区等地,亲身体验土家族的民俗文化和生活方式,在此留下难忘的旅游印记。

总之,土家族作为中国的重要少数民族之一,拥有着丰富多样的文化遗产和独特的文化底蕴。

将土家族文化融入旅游推广中,不仅可以促进地方经济发展,更可以让更多的人了解中国丰富多彩的民族文化,推动多元文化的交流与互动。

土家族—搜狗百科族源关于土家族的族源,说法不一。

一说是古代巴人的后裔。

认为从《十道志》等书的记载和唐代刘长卿、刘禹锡等人反映湖南风习的诗词来看,“巴人”的确广泛进入湘东北、湘西和沅、湘流域;今湘西土家族自称“毕兹卡”(“比兹卡”),历史上巴人聚居与活动区域内的有些地名,读音与“比兹”近似;巴人的姓名、族名等,也有些和“比兹”的读音近似;巴人和土家族都有关于虎的故事与神话;巴人崇拜白虎神与土家族相同;巴人与土家人的姓氏一部分相同。

一说是古代由贵州迁入湘西的“乌蛮”的一部。

此说根据《溪州铜9张百科图册柱记》说:“盖闻牂牁接境,盘瓠遗风,因六子以分居,入五溪而聚族。

”认为土家族来自贵州。

贵州境内一直有“比兹”族,如民国《大定县志》卷五谓:“比济系白罗罗之名,因号其地为比跻,久之讹为为毕节”。

元代的《经世大典招捕总录》的《八番顺元诸蛮》篇中也说今贵阳、惠水之间有“必际”一族。

“比跻”、“必际”,当即“比兹”,和土家族的自称相近。

据历史记载,中唐以后,“越嶲”一带的“乌蛮”曾入贵州。

“兵敷出,侵地数千里” 。

当地土著一部分被其征服,就是“白罗罗”称谓的起源,一部分与他们进行长期的斗争,最后被迫迁入湘西和云南。

“土家”这个名称即是对新侵入的“乌蛮”而言。

土家族的语言与西南彝族比较接近,也是土家族来自贵州的一个佐证。

一说是唐末至五代初年(910年前后)由彭瑊率领的从江西迁居湘西的百艺工匠的后裔。

一部分人在沅陵定居下来,至明洪武二年(1369年),又由沅陵莲花池迁往湘鄂西山区,披荆斩棘,开山辟岭,繁殖生息。

一说是以自古以来就定居在湘鄂渝黔边境的土著先民为主体,融合4张土家族老照片了其他一些部族的先民而形成的,特别是构成湘西土家族主体的是湘西古代土著居民。

主要证据是:其一,从湘西地区所发掘的文化遗址来看,湘西地区早在公元前4000多年前即有人类栖息;其二,土家族人自称“毕兹卡”,即“本地人”之意,称苗族为“白卡”,即“邻居的人”之意,称汉族为“帕卡”,即“外来的人”之意,这一语言现象说明土家族和苗族是湘西地区土生土长的古老居民;其三,从土家族巫师“土老司”的祭祖唱词和摆手舞的歌词来看,传说中的土家族祖先迁徙都在酉水流域回旋,并未越过大江大河和经过长途跋涉。

土家族概述作者:小敏彭彭摘要:土家族是我国一个拥有悠久的历史传统的民族,在与其他民族的交流中,形成了其自己独特的民族风情和精神文化。

土家族形成土家族的族源在史学界并没有统一的意见,大致有三种说法,一种认为她是古代巴人的后裔,第二种则认她是当地的土著居民,第三认为她是有贵州迁来的乌蛮族的后代。

多源论和主源论者的学说认为,世界上任何一个民族,都不可能是由纯粹的族源形成的,土家族也不例。

现在主流的观点认为,土家族是由古代巴人的两支——廪君蛮和板楯蛮为主源,融合了后来的众多的族群,经过长期的历史发展过程,最终形成的一个独立的民族共同体。

土家族的先民与古代巴人有直接的渊源关系。

《山海经》记载“西南有巴国,太生咸鸟,咸鸟生乘厘,乘厘生后照,后照始为巴人”。

巴人分为板楯蛮和廪君蛮。

秦汉以来,以巴人为主体的又融合了彭、冉氏等其他民族成分的土家族逐渐开始形成。

唐王朝在今土家族地区实行羁縻州制,致使向氏、彭氏、田氏、冉氏、覃氏、杨氏、白氏、张氏等等,纷纷涌现,得以壮大,从而发展成为上述土家族地区的主要姓氏,这也是构成今日土家族宗族制度突出的重要历史原因。

史籍中将湘鄂西一带土家族称为“土人”、“土民”等,清末地方志中开始用“土家”名称。

2000多年前,他们定居于现在的湘西、鄂西一带,与其他少数民族一起,被称为“武陵蛮”或“五溪蛮”。

宋代以后,土家族单独被称为“土丁”、“土民”等。

新中国成立以后,根据土家族人民的意愿正式定名为土家族。

彭、田、覃、向,冉、马六大姓氏首领世袭统治地位的确立,标志着土家族稳定的共同地域最后形成。

以后随着汉族居民大量迁入,清末地方志中开始用“土家”名称。

新中国成立以后,根据土家族人民的意愿正式定名为土家族。

土家族的历史传承:土家族是一个热爱祖国和富有反抗精神的民族。

早在殷商时期,土家族人的祖先巴人就积极参加反抗历代奴隶主和封建王朝的斗争。

《华阳国志》已有关于巴国军队的记载在夏禹“会诸侯于会稽,执帛者万国,巴蜀往焉”。

“周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎《尚书》。

巴师勇锐,歌舞以凌殷人”,故后人称之为“武王伐纣,前歌后舞”。

周之季世,巴国内乱,将军巴曼子许楚三城以平乱,事平,将军不与楚城,自刎以谢楚王。

可见巴人不屈的节操。

五代天福四年(939),溪州土家族首领彭士愁率领土家等族人民反抗楚王马希范的统治和掠夺,即著名的“马彭大战”。

最后双方订立盟约,并铭誓于铜柱之上。

明代嘉靖年间,东南沿海遭倭寇侵害,在这场旷日持久的抗战中,永顺、保靖、容美、酉阳等土司土兵共计五万余人参加了战斗。

特别是在王江泾战役中,同苗兵一起,歼杀倭寇1900余人,被称为“东南战功第一”。

成为抗倭劲旅。

鸦片战争中,土家族人民参加了抗击英国帝国主义的侵略的争斗。

土家族将领陈连升多次杀敌立功,在九龙宫涌山率领清军粉碎了英军连续六次的武装进攻,又在磨刀洋击败英军,在沙角战役中,他面对英舰挑衅不顾皇帝的命令下令炮击英国船舰,使英国的舰逃走,1841年,英军偷袭沙角,陈连升腹背受敌英勇牺牲,陈连升和他父亲因为杀敌最多,英军对其恨之入骨,他们死后被英军破腹刮肠,挫割尸首。

鸦片战争之后,西方传教士以条约为护符,以炮舰为后盾,以传教和办文化“慈善“为招牌,深入土家族居住地区为所欲为,激起了土家族人民的强烈反抗,先后掀起了两次“酉阳教案”以及黔江教案和施宜教案等,在中国近代反教会侵略运动中占有重要地位。

1917至1945年,土家族地区爆发了数十次反抗军阀、土豪劣绅及国民党反动政府压迫的神兵起义。

后来,不少神兵加入红军,为中国革命贡献自己的力量。

土家族的政治制度:秦朝以前,《华阳国志·巴志》记载“人皇始出,继地皇之后。

兄弟九人,分理九州为九囿,人皇居中州,制八辅。

华阳之壤,梁岷之域,是其一囿,囿中之国,则巴蜀矣。

······其君上世未闻。

五帝以来,黄帝、高阳之支庶,世为侯伯”,由此中可见,巴人与中原几乎是同步进入的阶级社会。

在武王伐纣之后,封了姬姓氏族统治土家族先人——巴人生活的地区。

秦国出兵灭亡了蜀国,接着又灭亡了苴国和巴国,秦国在这些地区强制推行郡县制。

秦统一六国后在今天土家族地区建立了巴郡、南郡黔中郡。

“自相君长”的土著部落先后纳入了全国统一的行政区域内。

秦国依旧十分重视这一地区,对其部族首领进行笼络,例如,将秦女嫁给巴族首领,在赋税、刑法等方面的施行力度较中原地区要轻了很多。

汉时,继承了秦代的制度,保留了秦代的南郡,改秦的南郡为武陵郡。

三国之后,由于长期的社会动荡与朝代更替,这一地区建立了不同的郡。

由于郡县制的影响,以首领之号为部落名称的土著在史书上的记载越来越少,而用区域性的称呼替代了,但是,各部首领在受中央王朝的册封委任后,由于世代世袭,形成了地方上的强大宗姓。

唐宋年间的羁縻政策主要是对土家族首领进行笼络。

在承认其原有势力范围和地位的基础上,加以封官加爵,使之世袭其领主的地位。

武德三年,唐将李靖斩“开州蛮”冉肇则,设立峡州刺史,。

并在武德四年,设立黔州都督府,设立了“领”或“督”六县十五州,其中土家族地区有黔江和洪杜、酉阳等州。

宋代,由于北方辽国、金国等的侵略,北方领土被不断割让,继续在这一地区实行羁縻政策,以稳定后方。

在今天这一地区地区设立了八十七个羁縻州,三个抚司。

土司制度是我国历史上占有十分重要的地位。

其实,土司制度就全国而言是从元代开始的,就土家族地区而言,应该是开始的更早的,大约起于五代,宋时得以延续,元代得以完善,明代土家族地区的土司最强盛。

土家族的土司分布与湘西、鄂西、川东、黔东北四大自然区域。

共有八个宣慰司,四个宣抚司,十二个安抚司,四十三个长官司。

清代的“改土归流”,土司制度终结。

改土归流并非偶然,有着其深刻的政治和经济根源。

其一,土司对人民的残酷的政治统治和经经济剥削,激起了广大的土家族地区人民的不满;其二,土司制度与中央王朝的日益尖锐的矛盾;其三,地主经济的发展,为其提供了经济条件。

改土归流势在必行。

清廷政府根据土司的表现和态度,加以区别的对待。

凡是对抗改土归流者,一律严惩,例如对容美土司田晏如,开馆戮尸,并将他的妻子、儿女解交陕西安置。

对于恭顺的“自请”改土的土司,采取优厚的政策,给予其世袭的官职,赏赐金钱、田产和房舍等。

改土归流之后,土家族地区建立起了全国统一的政治机构,减轻了当地人民的赋税,徭役等、负担,解放了一部分劳动力,以及一些汉族农民受政府的鼓励,迁入土家族地区进行开垦,促进了生产力的发展和当地的开发。

建国以后,政府实行各民族平等、团结、进步和共同繁荣的政策。

1956年10月,公布土家族是我国一个单一的少数民族,享有与各族人民一律平等的权利。

十一届三中全会以来,政府进一步落实了民族政策,恢复了部分居住在湘鄂川黔接壤地区土家族居民的民族成分。

现在,土家族人口的集中聚居地建立了湘西土家族苗族自治州、湖北省的恩施土家族苗族自治州两个自治州,宜昌的五峰土家族自治县、长阳土家族自治县,贵州的沿河土家族自治县、酉阳土家族苗族自治县等八个自治县。

土家族现状:土家族主要居住在云贵高原东端余脉的大娄山、武陵山及大巴山麓的10万余平方公里的土地上,特别是分布于湘鄂渝黔毗连的武陵山地区。

相比于其他少数民族,土家族是我国少数民族中较靠近中原地区的,自古以来就与中原地区的交往较多,因而深受汉族文化的影响,几乎在所有的土家族聚居地区,都存在土家族和汉族以及其他少数民族杂居的现象。

根据2010年第六次全国人口普查统计,土家族人口数为八百三十多万人,占全国少数民族人口的百分之七左右,仅次于壮、回、满、维吾尔、苗、彝族,在全国少数民族中人口排第七位。

土家族的是一个以农业生产为主,并从事相应的林业、牧业、渔业、手工业生产的民族,在日常的生产劳动之中创造出了丰富多彩的民族文化。

例如“赶仗”(也叫“赶肉”或“赶山”,农闲时节,土家族集体围山打猎的方式)、“薅草锣鼓”、“采茶情歌”和“船工号子”,还有跳丧、摆手舞和茅古斯等等。

土家族是一个重农的民族,他们鄙视经商者。

土家族语土家族有自己的语言,土家族语言系汉藏语系藏缅语族,接近彝语支,但是没有形成自己的文字,现除少数地区外,现在已经通用汉文了。

土家族书面文学是借助汉语进行创造的。

早在八国时期,土家族先民便与中原地区发生了密切联系。

巴国灭亡后,中原地区的统治阶级不断以汉族文化影响土家族。

东汉建武年间,宋均降服“五溪蛮”后“立学校”,以改变“少学而信巫鬼”的习俗。

和帝永兴年间,武陵太守应奉“兴学校,举测陋”,积极推广汉族文化。

隋唐时,中央王朝在土家族地区广设学校。

宋元时期,招收土童,并在沿河土司修建銮塘书院。

土家族中出现了进士、状元、教授等。

元时,出现了安福人彭丝等有名的著述家。

明朝在各个宣慰司设立司学,各州县设立县学,还迫使土司子弟入学读书,如果不入学者就不承袭。

清代土家族地区读书蔚然成风,出现了彭秋潭、田泰斗、彭勇行等颇有名气的著述家和诗人。

土家族的《竹枝词》,极大地丰富了全唐诗库。

土家族的神话、传说、故事生动丰富。

神话传说有《张古老制天,李古老制地》《开天辟地与伏羲兄妹》《巴务相》,《虎儿娃》等等。

传说有《田好汉》《彭公爵主》《梵净山》《张家界》《酉水传说》《向老官人》等等。

故事有《玩火龙》《鸡脚哪里去了》《咚咚喹》《梅山姑娘》等等。

土家人往往即兴编唱,创作了内容丰富、题材广泛的多种歌谣,有“神歌”“锣鼓歌”“插秧歌”“哭嫁歌”等。

在很早以前,土家族保持着“以歌为媒”或者“木叶定情”的原始是自由的习俗,《木叶情歌》有“大山的木叶烂成堆,只因小郎不会吹,何时吹的木叶叫哎,只用木叶不用媒”。

土家族的舞蹈一世独具特色,大、小摆手舞以及茅古斯,粗犷而彪悍,显示出土家族淳朴的民风。

土家族人民以自己的勤劳和智慧,披荆斩棘,开发了贵州、四川、湖南、湖北、重庆接壤的广大地区,创造了绚丽多彩的民族文化。

参考书目彭英明著:《土家族文化通志新编》,民族出版社2011年11月阳盛海著:《湘西土家族历史文化资料》,湖南人民出版社 2009年12月常噱:《华阳国志》蓝锡麟著:《巴渝历史沿革》,重庆出版社2004年1月第一版宋仕平著:《土家族传统制度与文化研究》, 民族出版社2005年6月彭官章著:《土家族文化》,吉林教育出版社1991年王承尧、罗午著:《土家族土司简史》,中央民族学院出版社 1991年7月董其祥著:《巴史新考》,重庆出版社1983年6月第一版刘孝瑜著:《土家族》,民族出版社1989年1月第一版。