分析诗歌鉴赏中景物描写的特点

- 格式:ppt

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:10

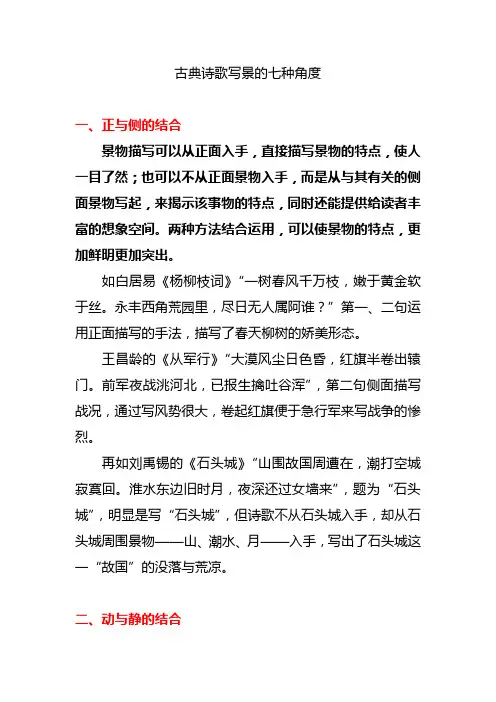

古典诗歌写景的七种角度一、正与侧的结合景物描写可以从正面入手,直接描写景物的特点,使人一目了然;也可以不从正面景物入手,而是从与其有关的侧面景物写起,来揭示该事物的特点,同时还能提供给读者丰富的想象空间。

两种方法结合运用,可以使景物的特点,更加鲜明更加突出。

如白居易《杨柳枝词》“一树春风千万枝,嫩于黄金软于丝。

永丰西角荒园里,尽日无人属阿谁?”第一、二句运用正面描写的手法,描写了春天柳树的娇美形态。

王昌龄的《从军行》“大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑”,第二句侧面描写战况,通过写风势很大,卷起红旗便于急行军来写战争的惨烈。

再如刘禹锡的《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,题为“石头城”,明显是写“石头城”,但诗歌不从石头城入手,却从石头城周围景物——山、潮水、月——入手,写出了石头城这一“故国”的没落与荒凉。

二、动与静的结合在中国古代诗歌里,诗人们为了创设意境,特别注意动态描写,动静结合是常用的一种写景手法。

在这种手法的运用中,诗人往往独出心裁,“每着一字”,而使“境界全出”。

比如像贾岛《题李凝幽居》的“鸟宿池边树,僧敲月下门”的“推”“敲”选用,王安石《泊船瓜洲》的“春风又绿江南岸”的“绿”字的形容词用作使动动词,都是动态描写的一些典范,在动词的使用上作了不少文章。

但作为动静结合的写景方式,往往是在一种意境里描写动态与静态,并且往往是以静为主,以动衬静的方式,形成意境和形象的和谐统一。

因此,动静结合的写景手法,往往与衬托又不可截然分开。

如王维的《山居秋暝》“空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留”,诗人王维不愧描写山水的高手,动静结合是其主要写景手法之一。

诗人在描绘的景物中,静中有动,以动衬静,动静结合,构成动人的意境。

第二联写物,“明月松间照,”是静景,是所见,写的是月光透过松枝洒遍大地;而“清泉石上流”,是动景,是所闻,动静融为一体,构成一副清幽可爱的风景画。

浅析如何鉴赏写景诗的写景特色泰兴市第一高级中学陈丽邮编:225400中国古典诗歌主要是通过创造意象和意境来传达思想感情的。

而意象和意境的创造离不开客观的物和景,但这物和景又跟我们平常在生活中看到的面貌不完全相同,它是经过诗人主观思想感情的筛选、提炼、浸润而形成的,是经过诗人创作、加工、升华而成的。

这就使咏物诗和写景诗各具特色,尤其是写景诗纷繁多姿、意韵生动。

这类诗歌,“横看”成“岭”,“侧看”成“峰”,要全面读懂诗歌的意韵,跟作者站在同一个时空进行心灵的交流,我们就要多角度,全方位审视。

现在在诗歌鉴赏的考题中,常有鉴赏写景特色的题目出现,如“读《落花》这首唐诗,然后回答问题。

”中的第(1)题“颔联是怎样从不同角度描写“落花乱飞”的具体情状的?”考查的就属于这一范畴的题目,那么我们如何更全面地解答这类题目,从这些写景诗中,获得更全面、更深刻的审美感受呢?我觉得应该从以下几方面切入:一、内容方面(一)绘声绘色绘形。

诗人写景时从哪些方面写景状物的呢?阅读大量的写景诗,我们总会发现诗人会在景物的声音、色彩、形状、味道等方面着意描绘,力求生动形象地表现景物的特征,传达自己的意绪。

真可谓状物如在眼前。

如:杜甫《绝句二首》“江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何日是归年?”这首诗写了江水、鸥鸟、山峰、鲜花等景物,并着力描写它们的色彩:山青翠,花红艳,鸟翎白,碧波绿。

在我们的眼前出现了这样一幅色彩斑斓的画图:碧绿的江面上,白色的鸥鸟掠过。

在绿水的映衬下,鸟儿的白羽愈加醒目。

青葱的山峰上,火红的鲜花烂漫开放,像燃烧的火把。

前两句描写景物景色清新,色彩明丽,传达出愉快的情感,诗人却以此反衬思归的感伤。

又如:“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

”“红”与“绿”不仅写出了景物的色彩,更把蒋捷感叹时序匆匆,春光易逝的这份思绪表达出来了。

(二)动景静景的描写相结合。

动和静是物质运动的存在方式和表现形态。

艺术创作中离不开动态描写和静态描写,或以动衬静,或以静衬动,或一动一静,相辅相成。

古典诗歌写景的七种角度一、正与侧的结合景物描写可以从正面入手,直接描写景物的特点,使人一目了然;也可以不从正面景物入手,而是从与其有关的侧面景物写起,来揭示该事物的特点,同时还能提供给读者丰富的想象空间。

两种方法结合运用,可以使景物的特点,更加鲜明更加突出。

如白居易《杨柳枝词》“一树春风千万枝,嫩于黄金软于丝。

永丰西角荒园里,尽日无人属阿谁?”第一、二句运用正面描写的手法,描写了春天柳树的娇美形态。

王昌龄的《从军行》“大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑”,第二句侧面描写战况,通过写风势很大,卷起红旗便于急行军来写战争的惨烈。

再如刘禹锡的《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,题为“石头城”,明显是写“石头城”,但诗歌不从石头城入手,却从石头城周围景物——山、潮水、月——入手,写出了石头城这一“故国”的没落与荒凉。

二、动与静的结合在中国古代诗歌里,诗人们为了创设意境,特别注意动态描写,动静结合是常用的一种写景手法。

在这种手法的运用中,诗人往往独出心裁,“每着一字”,而使“境界全出”。

比如像贾岛《题李凝幽居》的“鸟宿池边树,僧敲月下门”的“推”“敲”选用,王安石《泊船瓜洲》的“春风又绿江南岸”的“绿”字的形容词用作使动动词,都是动态描写的一些典范,在动词的使用上作了不少文章。

但作为动静结合的写景方式,往往是在一种意境里描写动态与静态,并且往往是以静为主,以动衬静的方式,形成意境和形象的和谐统一。

因此,动静结合的写景手法,往往与衬托又不可截然分开。

如王维的《山居秋暝》“空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留”,诗人王维不愧描写山水的高手,动静结合是其主要写景手法之一。

诗人在描绘的景物中,静中有动,以动衬静,动静结合,构成动人的意境。

第二联写物,“明月松间照,”是静景,是所见,写的是月光透过松枝洒遍大地;而“清泉石上流”,是动景,是所闻,动静融为一体,构成一副清幽可爱的风景画。

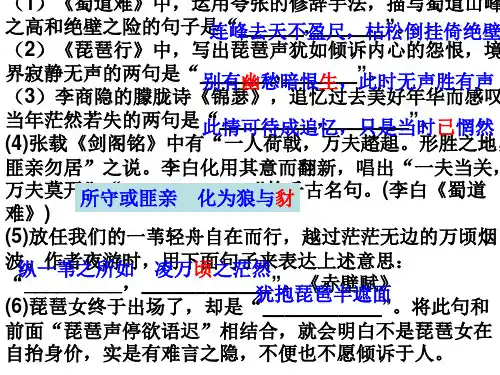

第三节、诗歌鉴赏的几个难点一、注意区分写景特点与景物特点的不同1、写景特点(写景手法、角度)写景特点(角度)指作者描写景物时所运用的艺术手法。

常见的写景特点有:虚实结合、动静结合、自然之景与社会之境相结合、色彩组合(对比)、感觉角度(视觉、听觉、触觉、痛感)、点面结合、时间更替、空间变化(远近高低)、一句一景、正面描写与侧面描写相结合等。

例如:《从军行》王昌龄大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑问:本诗主要运用了什么手法来表现战争的?例如:《夜雪》白居易已讶衾枕冷,复见窗户明,夜深知雪重,时闻折竹声。

问:作者是怎样来写夜雪的?有什么妙处?2、景物特点景物特点指作者描写景物时表现的景物某种特征。

例如景物特点:(常用概述景物形象特点的词语):优美、壮美、生动、形象、凄凉、悲伤、高洁、哀伤、凄清、凄切、孤独、离愁、纯洁、姿态美好、清雅高洁、晶莹澄澈、绚丽多姿(多彩)、凌雪傲霜、冷落萧条、凄凉荒寒、衰败荒凉、寂静清冷、荒凉冷落、零落憔悴、幽静闲适、清秀可人、静谧安详、和平宁静、气势飞动、苍凉黯淡等。

例如:鸟鸣涧(唐)王维人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

问题:这首诗主要写了哪些景物,有什么特点?参考答案:诗人主要描写了飘落的桂花、空旷的春山、穿云而出的月色、惊扰的山鸟、寂静的春涧等景,采用以动衬静的方法,写出了春涧深幽寂静的特点。

例如:登高杜甫〔唐代〕风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

问题:这首诗前两句描写了什么景,有什么特点?参考答案:描写了急促的风,高远的天空,哀啼的猿啸,清澈的沙渚白色的沙滩,盘旋的飞鸟,萧萧飘落的树叶,滚滚而来的江水。

写出了秋天的长江旷远壮阔、萧瑟肃杀的特点。

▲掌握写景特点(角度)要从分析景与景、景与情的关系入手,掌握景物的特点要从景物本身描写时的情况来分析概括。

景物的特点景物描写包括:正侧结合、动静结合、远近俯仰、声色结合、虚实相生、白描、工笔、乐景哀景、以景结情、点面结合、托物言志等。

1)根据景物的形状来鉴赏。

在古典诗歌中,作者常常借助景物的形状、颜色来抒发自己的感情。

如柳宗元《与浩初上人同看山寄京华亲故》中的“海畔尖山似剑芒”不仅道出了桂林山的秀丽,而且为下句“秋来处处割愁肠”作了有力的铺垫。

由于有了上句,才能有依有托地咏出“割愁肠”的苦闷;乔吉《双调·水仙子·重观瀑布》中的“似白龙饮涧”三句,连用三个比喻,生动地写出瀑布的动态,形态各异,色彩纷呈,美不胜收,其间的豪情不喻自明。

这里既有语势,又有景势。

鉴赏这一类诗歌常用的方法是比喻、对比、夸张、比拟等修辞手法。

2)根据景物的状态来区分,可以有动、静之别。

如王维《山居秋暝》中的“明月松间照,清泉石上流。

”就是亦静景描写亦动景的描写。

山泉因雨后水量充足,流势增大,从石上流过,淙淙有声,以动衬静,反衬出山中的宁静。

此处动静结合,也可以以静写动,以动衬静;又比如盍西村《越调?小桃红?江岸水灯》中的“可怜宵,波间涌出蓬莱岛。

”中的“涌”意为从水中冒出,化静为动,生动地写出了夜晚在水上闪现、巡游的五光十色的灯船如从波涛间奔涌而出的蓬莱仙岛,该词极富表现力,贴切地描绘出了游人如入蓬莱、如梦如幻的感觉,使诗歌达到情景交融的境界;再比如柳宗元《中夜起望西园值月上》中的“石泉远逾响,山鸟时一喧。

”诗人抓住在静夜中听到的各种细微的声响,来进行描写,以有声写无声,表现诗人所处环境的空旷寂寞,从而衬托他谪居中郁悒的情怀,即事成咏,随景寓情。

鉴赏这一类诗歌常用的方法是动静结合、以动写静,或以静衬动。

3)根据观察的角度的变化来写,有远景(全景)与近景(局部)之分,有点面的结合,有仰视、平视与俯视之别。

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

观看景物,作者所处的方位不同,角度不同,俯视,仰视,远眺,近看,视觉形象会呈现千姿百态,变化万千。

古诗词鉴赏之景物分析景物分析题型是诗歌鉴赏中常见的题型,它主要从景物描写的特点、景物描写的角度,景物描写的作用等方面考查,不同的问法其相应的答题方向是不一样的,这就要求考生在面对具体问法时作出准确的答题方向,下面就该题型不同的考查角度作相应的解题分析。

一、分析景物描写的特点例1.阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

秋日赴阙题潼关驿楼唐【许浑】红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

残云归太华,疏雨过中条。

树色随关迥,河声入海遥。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

【注】1、潼关:在今省潼关县境,位于、、三省要冲;2、太华:华山。

在今省华阴县。

3、中条:山名,一名雷首山,在今永济县东南。

问:这首诗勾勒了一副秋日旅行图,请结合具体诗句分析景物描写的特点。

问题解析:景物描写特点的提问往往有(1)给出对应景物描写的句子,要求赏析其表现手法;(2)分析景物描写的艺术手法(技巧)(3)是怎样描写目标景物的等提问变体,综合以上一问三变体,答题的方向是一致的。

答题步骤:首先要回答出题人给出的问题,即给出准确的景物描写特点,然后找出对应的诗句加以阐述理由(翻译),一般而言,有多少特点可以体现出来就答多少,原则是主要特点不漏过,次要特点不放过。

本题答案解析:1、远近结合(由远及近)诗人先从近处着笔,写枫叶在秋风中的沙沙作响和长亭夜宿独自饮酒的场景,再描绘四周远景:华山的残云—中条的疏雨—远山的树色—激荡的河水声;2、化静为动(以动衬静)这里的红叶沙沙作响、河水激荡是动景,显示出一派生机和活力,同时也反衬出了环境的空幽,宁静。

!!!注意:分析景物描写的特点和分析描写的景物特点答题方向是完全不一样的,前者侧重分析景物描写的技巧手法,而后者侧重赏析对应诗句中所描写的景物本身的特点!例1—1:阅读下面这首唐诗,完成相应问题。

菊【唐】商隐暗暗淡淡紫,融融冶冶黄。

令篱边色,罗含宅里香。

几时禁重露,实是怯残阳。

愿泛金鹦鹉,升君白玉堂。

【注】1、《晋书.罗含传》:“及致仕还家,阶庭忽兰菊丛生,以为德行之感焉。

一条线索四个层面——谈诗歌鉴赏中的景物描写本文就试着按照由简到繁由易到难的顺序从四个方面,即景物描写的构成层面,景物描写的技巧层面景物描写的效果层面,景物描写的情感层面,把诗歌鉴赏的题目进行归纳总结。

第一讲、景物描写的构成层面这个层面是景物描写最基础的层面,即景物的选取,景物的特点,景物的描写角度,这三种类型的题目也是比1、景物选取提问方式:诗中选取了哪些景物来表达作者的情感?或者诗中哪些景物营造出了这种意境?对于这类题,学生只要把景物依次挑选出来,写上就可以了。

例文1《沁园春长沙》中选取了万山、层林、大江、鹰击、鱼翔等景物构成了一个阔大的意境。

虽然这个问题比较简单,但是关注景物的选取往往能看出作家的审美风格和情趣爱好。

例文2毛泽东的诗词中多的是大江、高山、天空、等雄伟的意象,构成了毛泽东宏伟壮丽的诗歌意境。

例文3李商隐的诗歌中多选朱玉、眼泪、青烟、灵犀、等空灵凄迷的意象,构成了李商隐朦胧晦涩的意境。

2、景物特点这类题一般这样问:诗中景物描写都有什么特点?或者诗句表现了景物怎样的特点?只要关注一下修饰词如数词,量词,颜色词,就可以迎刃而解了。

尽管有些作家选用了相同的意向,但是由于修饰词的不同运用导致景物描写的特点也是不一样的。

例文4同样是秋天:在杜甫笔下就是“无边落木,滚滚长江”的萧瑟之景,在毛泽东笔下就是“万山红遍,层林浸染”的绚烂之景。

“飞流直下三千尺”“桃花潭水深千尺”都因数词的夸张造成了景物的大气魄,“枯藤老树昏鸦”则因为颜色词的运用而更多了一层昏暗的情调。

第二讲、景物描写的技巧层面这个层面主要从景物描写的表现手法和表达技巧来考察,难度比较大。

主要的提问方式有:诗中运用了什么表现手法来写景?诗中运用了什么表达技巧来写景物?诗歌中的手法非常多,学生常常非常苦恼无从选择,如果能够缩小范围,那么在选择时的针对性就更强了,景物描写的手法主要有这几种:a动静结合 b虚实结合,c夸张,d渲染,e烘托,f衬托,j对比,h细节等手法。

古代诗歌鉴赏专题复习授课人:阮涛一、专题复习计划(一)对景的分析第一讲:把握诗歌中景物的特点(营造的意境)第二讲:把握诗歌中景物描写的特点(手法、特色、怎么写)第三讲:把握诗歌中景物描写的作用(意图、目的)(二)对情的分析第一讲:不同类型诗歌的常见情感表达(知识积累)第二讲:“六看”把握诗歌的情感表达(分析方法)第三讲:诗歌中常考的抒情方式(法)例析(三)对手法的分析第一讲:对诗歌各类核心写作手法的理解与运用(知识积累)(四)对诗歌风格的分析第一讲:对诗歌常见语言风格的了解与分析第二讲:对诗歌浪漫主义风格的理解与分析第三讲:对诗歌现实主义风格的理解与分析(五)对题型的分析第一讲:诗歌题型审读讲解与训练第二讲:诗歌常规题型讲解与训练第三讲:诗歌迁移题型讲解与训练第四讲:诗歌创新题型讲解与训练第五讲:诗歌题型综合训练与答题规范指导第六讲:诗歌对比阅读训练与答题规范指导(共计18课时左右)二、课堂素材来源必修(背)诗词——推荐作品——高考真题(新题速递)第一讲:把握诗歌中景物的特点(学案)一、出示同学们课题研究结果(课题:梳理课内所学诗词,探究在哪些(类)诗歌中景物描写的比重较大,并按照比重大小,依次排列并摘录相关诗句)(一)旅途孤寂时,景物永相随。

1、《定风波》(苏轼;必修四)诗句:“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

”2、《秋兴八首》(杜甫;必修三)诗句:“雨露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

”3、《菩萨蛮》(选修)诗句:“春水碧于天,画船听雨眠。

垆边人似月,皓腕凝霜雪。

”4、《苏幕遮》(周邦彦;选修)诗句:“燎沉香,消溽暑,鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。

叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。

”(二)寓居独处时,情思随景生。

1、《阁夜》(杜甫;选修)诗句:“岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒霄。

五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇。

野哭千家闻战伐,夷歌数处起渔樵。

诗歌鉴赏描写竹子景物描写的特点

描写竹子景物的诗歌在中国古代诗词中占有重要地位,其特点

主要体现在以下几个方面:

首先,诗人常常通过对竹子的外在形态和特点进行描写,如竹

叶的婀娜多姿、竹节的清秀挺拔、竹枝的柔韧飘逸等,以及竹子在

风中摇曳的姿态,展现了竹子的优美形态和灵动之美。

其次,诗人常常通过对竹子的生长环境和气质特点进行描写,

如竹子常生长在山间清幽之处、对阳光和雨露的依赖、不畏严寒酷

暑的顽强生命力等,以此表现竹子的清高、坚韧和不屈的品质。

此外,诗人还常常通过对竹子的象征意义和内在情感进行描写,如竹子被赋予了高洁、纯粹、坚贞、潇洒、不屈的象征意义,成为

诗人抒发自己情感、寄托理想的隐喻对象,从而展现了诗人对竹子

的独特情感和审美情趣。

总的来说,诗歌鉴赏中描写竹子景物的特点主要体现在对竹子

外在形态、生长环境和气质特点的生动描绘,以及对竹子象征意义

和内在情感的丰富挖掘和表现。

这些特点使得描写竹子的诗歌在中国古代诗词中独具一格,成为了中国诗歌创作中的重要题材之一。