(完整PPT)云南民居一颗印

- 格式:ppt

- 大小:64.39 MB

- 文档页数:73

⼀颗印——昆明民居中国传统民居⼤都结合中国“合院”式布局,其实变化不太多。

较有特⾊的⼀般有福建的围龙屋、陕西的窑洞、北京的四合院、⼴西的杆阑式建筑以及云南的“⼀颗印”式。

以⾃⼰为例来说,现在的年轻⼈对这个的认识除了学相关专业外,并不多。

“⼀颗印”建筑⼤⾯积的消逝是在上个世纪⼋、九⼗年代,主要都是出于新城建设的需要。

现在,昆明市区仅有的⼏套“⼀颗印”已经被改造成特⾊餐馆等。

昆明“⼀颗印”现存这是在百度上找到的现状材料,居然全城有登记的只有三处,如果有⼈知道还有哪⾥有的话不妨留⾔啊!⽬前状况:有两处在景星街,⼀处在尚义街。

据⽹上资料,对这个⽅⾯较熟悉的⽼师,有云南师范⼤学退休的⾼级⼯程师王佩华⽼先⽣等。

“⼀颗印”是云南昆明地区汉族、彝族普遍采⽤的⼀种住屋形式。

它由正房、⽿房(厢房)和⼊⼝门墙围合成正⽅如印的外观,俗称“⼀颗印”。

⼀颗印鸟瞰建筑特⾊:1、正⽅、⽿房毗连,正房多为三开间,两边的⽿房,有左右各⼀间的,称“三间两⽿”;有左右各两间的,称“三间四⽿”。

2、正房、⽿房均⾼两层,占地很⼩,很适合当地⼈⼝稠密、⽤地紧张的需要。

正房底层明间为堂屋、餐室,楼层明间为粮仓,上下层次间作居室;⽿房底层作厨房、柴草房或畜廊,楼层作居室。

正⽅与两侧⽿房连接处各设⼀单跑楼梯,⽆平台,直接由楼梯依次登⽿房、正房楼层,布置⼗分紧凑。

3、⼤门居中,门内设倒座或门廊,倒座进深⼋尺。

“三间四⽿倒⼋尺”是“⼀颗印”的最典型的格局。

4、天井狭⼩,正房、⽿房⾯向天井均挑出腰檐,正房腰檐称“⼤厦”,⽿房腰檐和门廊腰檐称“⼩厦”。

⼤⼩厦连通,便于⾬天穿⾏。

房屋⾼,天井⼩,加上⼤⼩厦深挑,可挡住太阳⼤⾼度⾓的强光直射,⼗分适合低纬度⾼海拔的⾼原型⽓候特点。

5、正房较⾼,⽤双坡屋顶,⽿房与倒座均为内长外短的双坡顶。

长坡向内,短坡向外,可提升外墙⾼度,有利于防风、防⽕、防盗,外观上罄墙⾼耸,宛如城堡。

6、建筑为穿⽃式构架,外包⼟墙或⼟坯墙。

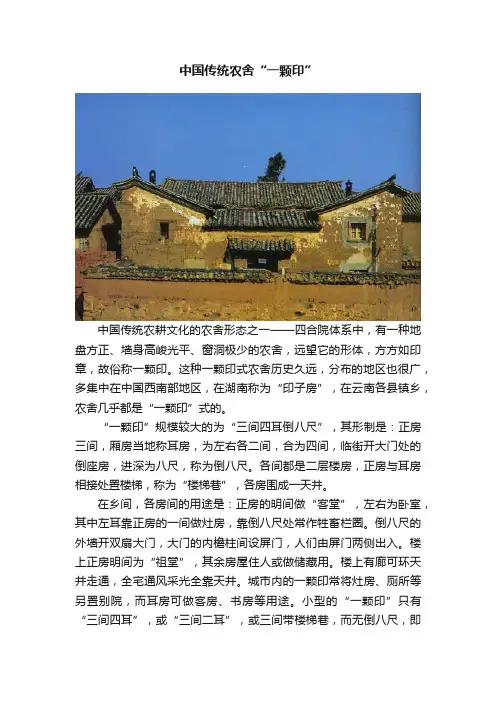

中国传统农舍“一颗印”中国传统农耕文化的农舍形态之一——四合院体系中,有一种地盘方正、墙身高峻光平、窗洞极少的农舍,远望它的形体,方方如印章,故俗称一颗印。

这种一颗印式农舍历史久远,分布的地区也很广,多集中在中国西南部地区,在湖南称为“印子房”,在云南各县镇乡,农舍几乎都是“一颗印”式的。

“一颗印”规模较大的为“三间四耳倒八尺”,其形制是:正房三间,厢房当地称耳房,为左右各二间,合为四间,临街开大门处的倒座房,进深为八尺,称为倒八尺。

各间都是二层楼房,正房与耳房相接处置楼梯,称为“楼梯巷”,各房围成一天井。

在乡间,各房间的用途是:正房的明间做“客堂”,左右为卧室,其中左耳靠正房的一间做灶房,靠倒八尺处常作牲畜栏圈。

倒八尺的外墙开双扇大门,大门的内檐柱间设屏门,人们由屏门两侧出入。

楼上正房明间为“祖堂”,其余房屋住人或做储藏用。

楼上有廊可环天井走通,全宅通风采光全靠天井。

城市内的一颗印常将灶房、厕所等另置别院,而耳房可做客房、书房等用途。

小型的“一颗印”只有“三间四耳”,或“三间二耳”,或三间带楼梯巷,而无倒八尺,即相当于三合院。

“一颗印”这种布局紧凑的四合院农舍,适合于云南四季如春的气候条件,以及不拘宗法关系的家庭伦理关系。

典型的昆明“一颗印”式民居昆明虽是云南省政治、经济、文化的中心,但从前的昆明人大多生性简朴。

他们十分珍惜衣禄、不敢折福之念深入骨髓,再加上老昆明人中鲜有富商巨贾、军界要人,因此地道的老昆明人很少建盖拥有几重大院的华屋美厦。

昆明老民居具有地方特色,分布最广的是三间四耳或三间六耳三间厅土木或砖木结构的“一颗印”式建筑。

僻街小巷多为寓所,大街闹市又为前店后坊或前店后家。

1910年滇越铁路通车后,受西方文华的影响,又出现了欧式建筑,如巡津街的法式住宅楼房,云南大学的会泽院,正义路马市口的万来祥西药房,金碧路的惠滇医院等等,同时出现了广州骑楼式店铺和新式临街店铺,如同合仁街、金碧路、三市街等。